老年不稳定性心绞痛不同时期介入治疗与药物保守治疗的比较

吕英俊 赵新国 岳玉国

老年不稳定性心绞痛不同时期介入治疗与药物保守治疗的比较

吕英俊赵新国岳玉国

目的 观察不同时期介入治疗与药物保守治疗老年不稳定性心绞痛(UA)的临床效果及预后转归,探讨UA的临床治疗选择。方法 选取104例老年UA患者为观察对象进行分析。37例接受药物保守治疗,31例接受早期经皮冠状动脉介入治疗(PCI),36例接受择期PCI治疗,按照治疗方式不同分为保守组(n=37),早期组(n=31)和择期组(n=36),比较3组患者治疗期间心血管事件发生率,左心室功能变化及预后转归。结果 早期组、择期组患者介入治疗均成功,支架植入后早期组心肌梗塞溶栓治疗(TIMI)2~3级比例与择期组无显著差异(P>0.05);早期组TIMI心肌灌注分级(TMPG)2~3级比例高于择期组(P<0.05)。保守组非致命性心肌梗死、心力衰竭、再发心绞痛发生率显著高于早期组和择期组(P<0.05);但保守组出血发生率显著低于早期组和择期组(P<0.05)。治疗6个月后复查心脏彩色多普勒超声,与保守组比较,早期组、择期组患者左心室舒张末内径(LVEDD)明显降低(P<0.05),而心输出量、左心室射血分数(LVEF)均显著提高(P<0.05);早期组心输出量、LVEF稍高于择期组,但差异无统计学意义(P>0.05)。3组患者心因性死亡无显著差异(P>0.05),而早期组、择期组心因性再入院率显著低于保守组(P<0.05)。结论 老年UA患者PCI治疗会增加术后出血风险,但介入治疗可降低治疗期间心血管事件发生率及再入院率,尤其是早期介入治疗可改善靶血管血流,及时恢复心肌细胞灌注。

老年 不稳定心绞痛 介入治疗 保守治疗

不稳定性心绞痛(UA)属于非ST段抬高型急性冠脉综合征(NSTE-ACS),常因冠状动脉硬化斑块不稳定、破裂引起血管内血栓形成,造成局部血液循环障碍。随着我国老龄化进程加快,冠心病已成为我国老年人群死亡的主要原因之一,以UA较常见,且此部分患者多合并心功能不全、高血压、糖尿病、高脂血症等基础疾病,是否早期介入干预尚存争议[1]。既往研究急性期药物治疗效果较好,但2012年ACC/ AHA、ESC指南建议非ST段抬高急性冠状动脉综合征可实施介入治疗[2]。本资料探讨不同时期介入治疗与药物保守治疗老年UA的疗效与风险,现报道如下。

1 临床资料

1.1一般资料 选取2012年1月至2013年7月在本科诊治的104例老年UA患者。所有患者均签署知情同意书。随机分为保守组37例,早期组31例和择期组36例。诊断标准:入选患者均符合ACCF/AHA治疗指南制定的UA诊断标准。排除标准:心电图提示ST段抬高、心肌梗死或心源性休克;3个月内曾行重大手术治疗;有出血性疾病或存在脑出血倾向,以及有血小板减少、抗凝治疗禁忌证;严重的肝、肾功能损伤患者。三组患者的年龄、性别、高血压、糖尿病、高脂血症以及心功能等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 (1)药物保守治疗:保守组患者均接受药物保守治疗,包括抗血小板、抗凝、强化调脂稳定斑块及对症处理,给予阿司匹林、氯吡格雷、替罗非班,低分子肝素钠,阿托伐他汀等。根据患者情况给予硝酸酯类药物、吗啡镇痛,尽快控制患者病情。在患者无禁忌情况下,及时给予血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、β受体阻滞剂等治疗,积极处理其他疾病。(2)经皮冠状动脉介入治疗(PCI):择期或早期行PCI手术前均给予阿司匹林、氯吡格雷、低分子肝素皮下注射等治疗。早期组入院确诊后24h内行冠状动脉造影,冠状动脉造影分析法(QCA)评估血管狭窄程度,对残余狭窄>75%行PCI治疗,择期组患者在入院24h后行择期PCI,积极给予药物对症治疗及术前准备,手术方法同早期PCI。

1.3疗效评价 (1)治疗过程:早期组、择期组根据冠状动脉造影及术中结果评估。观察造影时缺血动脉支架置入前后的心肌梗塞溶栓治疗(TIMI)分级以及支架置入前后TIMI心肌灌注分级(TMPG)。记录三组患者治疗期间非致命性心肌梗死、心力衰竭、心律失常、再发心绞痛、出血、造影剂肾病等心血管事件的发生率。(2)治疗转归:左心室功能变化:所有患者在治疗前行心脏彩色多普勒超声检查,记录左心室射血分数(LVEF)、心输出量和左心室舒张末内径(LVEDD),随访6个月,复查心脏超声心动图,记录LVEF、心输出量和LVEDD变化。随访期间记录三组患者心因性死亡、心因性再入院发生率。

1.4统计学方法 采用SPSS13.0统计软件。计量资料以(x±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

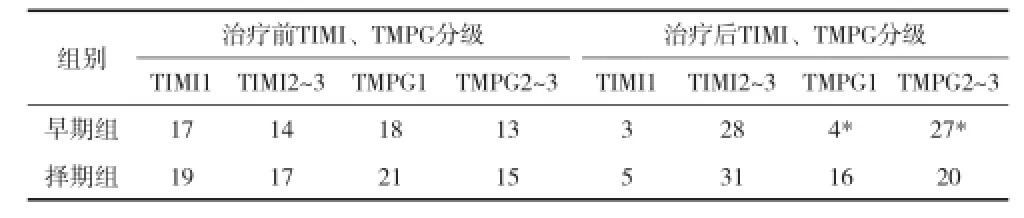

2.1PCI治疗前后冠状动脉造影分析 早期组、择期组患者介入治疗均成功,未出现严重并发症。介入治疗前、后冠状动脉造影结果见表1。

表1 早期组与择期组手术后的TIMI分级及TMPG分级比较(n)

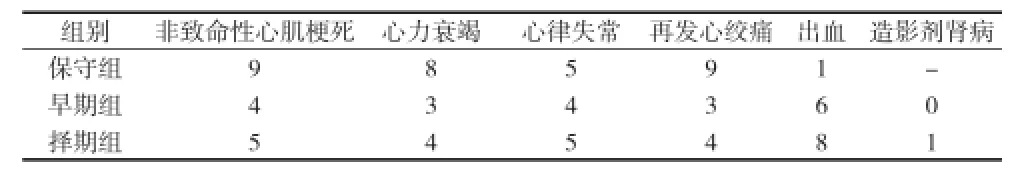

2.2三组患者治疗期间主要心血管事件发生情况 见表2。

表2 三组患者治疗期间主要心血管事件发生情况(n)

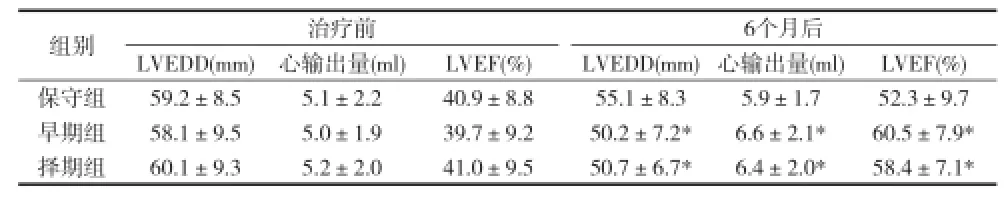

2.3三组患者治疗前及治疗6个月后左心室功能变化 见表3。

表3 三组患者治疗前及治疗6个月后左心室功能变化(±s)

表3 三组患者治疗前及治疗6个月后左心室功能变化(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05

组别治疗前6个月后LVEDD(mm)心输出量(ml)LVEF(%)LVEDD(mm)心输出量(ml)LVEF(%)保守组59.2±8.55.1±2.240.9±8.855.1±8.35.9±1.752.3±9.7早期组58.1±9.55.0±1.939.7±9.250.2±7.2*6.6±2.1*60.5±7.9*择期组60.1±9.35.2±2.041.0±9.550.7±6.7*6.4±2.0*58.4±7.1*

2.4随访及转归 三组患者均获得6个月的随访。经比较发现,三组患者心因性死亡无显著差异(P>0.05),而早期组、择期组心因性再入院率显著低于保守组[3/31(9.7%) vs 8/37 (21.6%),4/36(11.1%) vs 8/37(21.6%)],差异均有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

本资料结果提示治疗期间保守组非致命性心肌梗死、心力衰竭、再发心绞痛等心血管事件发生率较高,而早期组和择期组治疗期间出血风险较高。早期组、择期组出血发生率分别为19.4%和22.2%。在介入治疗期间行冠状动脉造影观察缺血动脉的TIMI以及相应范围内的心肌TMPG变化,支架植入后早期组、择期组患者的TIMI 2~3级比例明显增加,且早期组心肌灌注 TMPG2~3级比例高于择期组,说明早期或择期介入治疗均可有效恢复UA患者靶血管的血流灌注,但早期PCI效果更好,这可能与手术时间在发病12~24h以内,缩短了心肌细胞缺血、缺氧时间,更有利于短期内心肌细胞恢复有关。

不同治疗方式对病死率的影响尚存在一定的争议[3~5]。虽然心脏彩色多普勒超声结果提示早期、择期介入治疗均有利于改善心功能,但本资料中三组患者的心因性病死率无显著差异,这可能与观察对象存在偏移,均为老年患者,且大部分合并高血压、高脂血症等基础疾病有关,对于早期介入治疗是否可降低老年UA患者的心因性死亡风险,尚需进一步研究。

1 何俊,倪杰,郑建良,等.择期介入与药物治疗急性非ST段抬高性心肌梗死的预后比较.重庆医学,2010,39(17):2334~2335,2337.

2 中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组,中华心血管病杂志编辑委员会.中国经皮冠状动脉介入治疗指南2012(简本).中华心血管病杂志,2012,40(4): 271~277.

3 高立建,陈纪林.急性冠状动脉综合征介入治疗最新进展.中国循环杂志,2013,28(1):3~5.

4 Chan PS, Patel MR, Klein LW, et al. Appropriateness of percutaneous coronary intervention. JAMA, 2011,306(1):53~61.

5 范成辉,朱军.高龄老年患者择期冠脉介入治疗的长期预后.中国分子心脏病学杂志,2010,10(5):289~292.

314000 武警浙江总队嘉兴医院心内科