流行乐歌词的民族性与现代性解读

张晋霞

(兰州大学文学院,甘肃 兰州 730020)

华语流行乐作为一种艺术在不同主体间进行传递,“可以说一部中国流行歌曲的历史就是一部歌众的文化实践史。”[1]流行乐的民族性,既表现在词曲作家创作的客体中,也表现在大众审美主体对流行乐的评价接受中,一首流行歌曲只有经受住了大众的筛选、时间的冲刷才能获得广泛流传。

一、民族性的追求——从歌词内容分析

为什么情歌唱也唱不完?因为“爱”一直都是人类生活的主旋律。

20世纪80年代,流行歌曲以情歌为主打从港台进入大陆,开始广泛传播且影响逐渐扩大;90年代,流行音乐呈现多样化,摇滚、校园民谣、城市民谣、军营民谣、说唱音乐、非主流音乐等歌曲丰富了流行音乐的情感表达。

1.爱情新公式。自古以来,中国重伦理的民族心理,使男尊女卑的现象持续了近五十个世纪,但进入新世纪后,以80、90后为主体的恋爱关系中出现了男卑女尊的现象。如,莫文蔚和黄品源合作的《那么爱你为什么》(2002年),以迥异于传统情歌男女对唱的方式,再现了一幕男女分手的场景:

(男)离开你是傻是对是错/是看破是软弱/这结果是爱是恨或者是什么/如果是种解脱/怎么会还有眷恋在我心窝/那么爱你为什么;(女)从女性观点让我明白地说/无论你是挖心掏肺/呼天抢地或是热情如火/不只白白惹人讨厌让人嫌你罗唆/恨不得没跟你认识过/你讲也讲不听听又听不懂/懂也不会做你做又做不好/哼你现在唱个这样的歌/你到底是想对我说什么……

歌词中男女的性别角色发生了转换,男性变得优柔寡断、多愁善感,女性反而冷静理性,这与中国传统文化中的男女形象正好相反。“文本本身实际上不过是给读者的一系列‘提示’诱发他将语言作品建构成意义”[2],大众对歌曲进行想象、重构的背后,有强大的民族审美心理做支撑。21世纪,巨变的社会环境使女性社会角色转变剧烈又深刻,走出家庭成为职业者的女性有了更高的追求。韩国女性心理专家金京心在《女人的优雅与成熟》中,指出现代新女性应具备的特性包括:学会独处、别拿婚姻当赌注、别拿男人当“创可贴”等。女性正力图通过肯定自我,在社会各领域中寻找长期埋没于民族观念中的主体身份,并重构民族意识与审美。流行文化的一个显著特征即具有巨大的思想渗透力,在口头传播等便捷方式中能得到最广泛、最持久的传播。在某种程度上,可以说流行音乐充当着挖掘大众潜在审美需求的角色,潜移默化地改变着具有民族特性的审美心理,进而在民族内部社会成员更新过程中改变民族文化记忆。

2.母子的情感对话。21世纪,家长与孩子之间的沟通障碍已成为一个社会问题。2006年潘玮柏与苏芮合作了歌曲《我想更懂你》:

(母子对话)苏:Where are you going?/潘:I am going out/苏:With who?/潘:Hmm it’s none of your business ok?/苏:Would you gonna do it later?/ 潘:Stop acting like you care about me.stop acting like you wanna know something about me……you don’t care!

(苏唱)每次我想更懂你我们却更有距离/是不是都用错言语也用错了表情/其实我想更懂你不是为了抓紧你/我只是怕你会忘记有人永远爱着你(潘唱)请你听听我的真心话/你每天看着我长大/但你是否了解我内心矛盾的对话/你板着脸孔不屑地对着我看/我的视线没有勇气/只好面对冷冰冰的地板/……/我需要真正了解我的人为我进行解救/……/我试过好多次的机会想要触碰你手/课本写说你们应是我最好的朋友/但是显然不是 /……/看我其实没那么好战/我也希望说话可以婉转不让你心烦……

20世纪90年代之前,表达母亲对孩子的思念,和游子对父母思念的歌有很多,但大多都属于一人独唱,类似这首母子对话模式的歌曲寥寥无几。这首歌,写出了家长给予孩子的关心与孩子所需要的关心之间的不契合,它能得到广泛传播的原因固然与词作者以热点社会话题做内容有关,但关键还在于词作者抓住了中国人“重家庭”的传统心理。“任何一处文化,都自具个性,惟个性之强度不等耳。中国文化的个性特强,以中国人的家之特见重要,正是中国文化特强的个性耳”[3],中国人非常重视家文化的建设,子嗣的伦理道德教育,家门兴旺等都是中国文化中家文化的重要内容。近几年中央电视台也非常重视对家文化的宣传,如2012年红遍全国的公益广告《family》、2014年春晚感动短片《筷子》等。从这种传统心理,流溢出的是中国人对家庭幸福感的追求,《我想更懂你》正是切中了大众的这层民族审美心理。这类歌很容易引起大众的共鸣,市场前景非常乐观,因此,同类型的歌曲,如《让爱住我家》(一家三口演唱)、《吉祥三宝》、《爸爸去哪儿》等,依然能得到大众的热捧。

3.最炫民族风。凤凰传奇第三张专辑主打歌《最炫民族风》,让“最炫民族风”成了当代中国音乐独特艺术风格的代言词,但论及当代中国流行乐坛最具影响力的“中国风”词作家,方文山可谓是最具代表性的一位。

“我想我可能是天生就对古老的中华文化怀有浓郁化不开的思古情怀,东方古老神秘的传说与丰富悠久的历史文物,一直以来都是我所关注的焦点。”[4]正如方文山所说,他很喜欢将具有中国历史文化底蕴的事物融入歌词,如《双截棍》(2001)、《刀马旦》(2001)、《爷爷泡的茶》(2002)、《龙拳》(2002)、《本草纲目》(2006)、《青花瓷》(2007)、《兰亭序》(2008)、《皮影戏》(2011)等。这些歌曲的阐释对象都极具中国文化韵味,如《龙拳》中有“龙”、“长城”、“蒙古高原”、“汉字”、“黄河”、“泰山”、“长江”等。方文山还常用古代构造诗词的方法——“以形写神”来创作歌词,在追求逼真的现实形象的同时,也很重视对其内在精神气质的传达,他的歌词创作透露着一种民族气质,非常符合中国人注重艺术“神韵”的审美追求。试品方文山的《青花瓷》:

素胚勾勒出青花笔锋浓转淡/瓶身描绘的牡丹一如你初妆/冉冉檀香透过窗心事我了然/宣纸上走笔至此搁一半/釉色渲染仕女图韵味被私藏/而你嫣然的一笑如含苞待放/你的美一缕飘散/去到我去不了的地方/天青色等烟雨/而我在等你/炊烟袅袅升起/隔江千万里/在瓶底书刻隶仿前朝的飘逸/就当我为遇见你伏笔……

“不同于西方民族的男性化性格,使他们的审美以感情的奔放、宣泄为动人;东方民族的女性化性格,使他们的审美以感情的细腻、含蓄的情趣为动人”[5]这首歌词并不是简单直白的感情倾诉,而是依据中国自古以来“乐而不淫,哀而不伤”的审美方式,用细节描写,讲述一个男子的相思之情。如“笔锋浓转淡”、“冉冉檀香”、“炊烟袅袅”、“天青色等烟雨”、“帘外芭蕉惹骤雨”、“门环惹铜绿”,一些日常容易被忽略的细节,在这首歌词中被突显了出来,颇具南唐词人李煜《长相思》:“帘外芭蕉三两窠,夜长人奈何!”的古典韵味,是一首将中国文化气质与现代元素完美结合的流行歌曲。

4.地域方言歌。此处所讨论的“方言歌曲”,主要是指用某个地区的言语习惯、口音演唱的流行歌曲。如以马飞为主唱的陕西四大方言乐队中最炙手可热的一支乐队,他们代表曲目《我能chua》(chua:在陕西话中有没用,窝囊之意),歌词中出现了很多方言词,加上用地道的陕西语音演唱,如同小品般有趣:

有天一个女娃要到我的屋里去耍/我说屋里乱很你去了可不要笑话/女娃说男人嘛,屋里乱些喔耶莫啥/我奏骑着车子带着女娃回到我家/女娃一看我的床上还放把吉他/女娃说:看不出来,你还是个搞艺术的娃/我赶紧说喔是借的根本就莫时间耍/到现在连一个歌都还莫有学哈/女娃说:对了些,你奏随便给我唱一个啥/我就弹着吉他唱了一个兔八孩的眼泪/女孩一听赶紧说有事她走说有事要先回/门帘一关,奏把我一个人给撇哈/……/我能CHUA,我连一个女娃都吊不哈/我能CHUA,我当初奏不应该学吉他……

不同于较早广为流传的《东北人》,近几年流行的方言歌,内容不再是某地区形象代言人,大多是当下青年个人内心对现实的控诉。这类歌曲在创作时,受商业影响因素较小,较多源于个人情感的喷发,作品与大众之间的审美距离较短,审美想象空间有限。作为一种心理活动,审美“既有人对形象的直觉,又有人在这种直觉中产生的情感,还有渗透在这种情感中的道德感和理智感”[6],这类方言流行曲并未为大众提供足够的审美想象空间,所以大众产生的共鸣快感会一闪而过,随之一种根植于现实的理性审美便会翻滚而来。

方言流行乐中,大都没有过多的情感渲染和委婉掩饰性的阐述,而是直白地表达个人对现状的不满,这非常契合现实生活中大众被理性与科技囚禁、人与人之间情感补给减少、个人社会成员感缺乏的心理。这种大众心理已造成了民族身份认同危机,在全球化持续扩张的时代,文化看似多元交辉呼应,但不同国家民族之间的文化界限已模糊不清,民族文化多样性正在消失,重塑民族特征已成为大众对当下文化发展的一种诉求。

二、现代性的表达——从歌词叙事技巧分析

什么是叙事?叙事是人类艺术创作的重要方式。不同于文学作品通过叙事技巧引导读者走向文本深层内涵的功用,流行乐歌词中的叙事功用主要在于唤醒听众的内心记忆和情感经验,用内心情感的膨胀增强大众想象的真实感。流行歌曲以情歌为主,其中95%的歌词大多是“我对你唱”的模式,大众在接受过程中,会主动将自己与歌词中相应角色联系起来,因此歌词既是词作者的一种叙述,也是听者大众的一种自我叙述。歌词叙事的不同方式,会使大众产生不同的情绪与认知。该部分论文将主要分析新世纪歌词现代性叙事新方式。

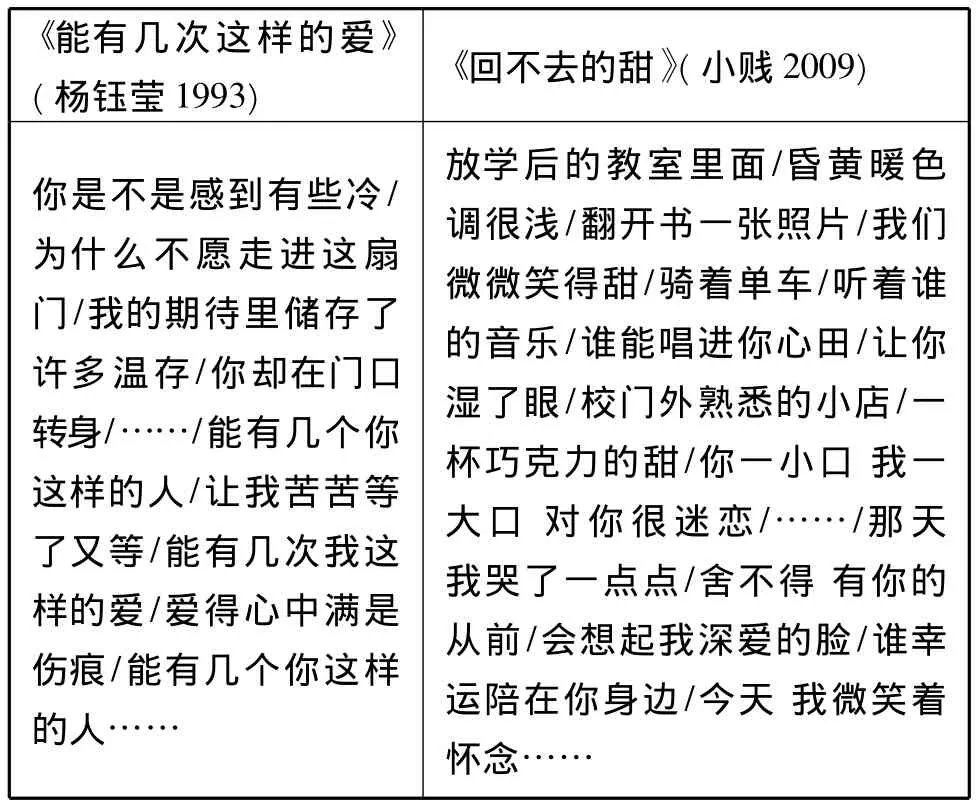

歌词叙事具体化。20世纪90年代的流行乐,情感是歌曲的中心,故事只有模糊轮廓,而21世纪以来的流行乐,已转向对完整故事的追求。试将20世纪90年代歌星杨钰莹与21世纪90后歌手小贱的歌进行对比:

表格左栏歌词体现了中国文学传统的抒情性,叙事性仅如游丝。这类建构歌词的方法不利于听众找到建构想象空间的支点。歌曲中“情”的主要指向都可以归结到“爱”,恋人之爱、亲人之爱、朋友之爱,每首歌所包含的情感大同小异,旋律成了区别不同歌曲的关键所在,但由于听众大多并不具备专业乐理知识,鉴赏旋律的能力有限,旋律的多变未必能引起听众的审美愉悦。而增强歌词文本的叙事性,能调动听众更多逻辑思维,并快速构建想象空间,让听众印象深刻,歌曲的独特性也得以受到肯定。同时,新世纪科技的发展带来的多元娱乐方式,如电影、音乐MV的出现,扩展了大众想象力,歌曲中单调的情感表达已不能满足大众的审美需求。因此,流行歌曲叙事艺术性的探究倍受重视。其中,扩展歌词叙事内容,通过具体的场景描绘将情感置于类似电影情节的画面中,成为新世纪流行乐的主要构词方式。

表1 杨钰莹与小贱歌词对比

歌词叙事中的时空魔方。魔方原指一种正方体的益智玩具,游戏时通过拧转将混乱的颜色恢复到六面六种颜色的初始状态。21世纪以来,流行歌曲的歌词建构,出现类似玩具魔方在错乱时空中寻觅情感的新趋向,如飞儿乐团《千年之恋》(2005):

竹林的灯火/到过的沙漠/金色的国度/不断飘逸风中/有一种神秘/灰色的漩涡/将我卷入了迷雾中/看不清的双手/一朵花传来/谁经过的温柔/穿越千年的伤痛/只为求一个结果/你留下的轮廓/指引我/黑夜中不寂寞/穿越千年的哀愁/是你在尽头等我/最美丽的感动/会值得用一生守候……

歌曲开头便进入了影视剧“穿越时空”的前兆,穿过竹林看到一座金色的沙漠之城漂浮空中,一阵迷雾将我包围,一双手向我递来了花朵,我回想起了千年之前遇见的温柔,心中尘封的爱的记忆开始复苏,曾经最美丽的感动依然值得我用一生来等候……这类进入诡异时空表达情感的歌曲,虽远离大众的现实生活,但依然能得到大众的青睐。因为,炙手可热的“穿越”影视剧,为大众对该类歌曲的接受奠定了心理基础。

2001年大型电视剧《寻秦记》是一部在穿越中戏说历史的科幻剧,受到大众热捧,随后有关穿越的影视剧陆续增多,如《神话》、湖南电视台自制剧《宫》系列、2014年热播剧《来自星星的你》等,这些“穿越剧”掀起的热潮还在继续,同时它们也正潜移默化地改变着大众的审美心理。两个时空的设置,增加了大众的想象维度,也为大众审美提供了更多的角色扮演,大众在这种玄幻性的空间中进行审美想象,更容易在歌词文本中获得娱乐的享受。还有一类借助历史故事,表现今生前世之情的“穿越流行歌”,如林俊杰《醉赤壁》三国形成时期的“赤壁之战”是中国历史中著名的“以少胜多”的战争之一,英雄周瑜与小乔的爱情如同悬挂在乱世阴霾天空中的一道彩虹,令后代称赞传颂。《醉赤壁》借用古代这场著名的战争做背景,展现了一场来世今生都不改变的爱恋,迎合了大众渴望纯洁、天长地久的爱情,追求拥有江山美人完美生活的心理需求。

歌词中的荒诞。在当代,现代主义在文学领域倍受学者和艺术家的青睐,流行乐也具有现代主义特性,多借助现代主义表现手法,在荒诞、混乱等氛围中烘托情感。这点在“神曲”中表现最为明显,如:龚琳娜的《忐忑》(2010年):

“啊哦/啊哦诶/啊嘶嘚啊嘶嘚/啊嘶嘚咯嘚咯嘚/啊嘶嘚啊嘶嘚咯吺/啊哦/啊哦诶/啊嘶嘚啊嘶嘚/啊嘶嘚咯嘚咯嘚/啊嘶嘚啊嘶嘚咯吺/……/啊嘶嘚咯呔嘚咯呔嘚咯呔/嘚咯呔嘚啲吺嘚咯呔嘚咯吺……

该曲歌词多为感叹词,并以笙、笛、提琴等乐器伴奏,融合了戏剧多种角色的音色与唱法,节奏多且变化快,可谓独具新意。它完全打破了歌曲的传统表现方式,极具现代主义随意、不确定、重形式而轻内容的表现特征,完全打破了传统歌词叙事的完整性与中心性,具有游戏意识,听众需在演唱者的表情或MV情景设置中寻找歌曲的意义与价值。一些“神曲”作品甚至完全剥去了现实意义的内核,只是对形式创新与感官享受的一种追求,如王蓉《小鸡小鸡》接受主体,根本无需从中寻找超出旋律的现实意义,创作与接受都成了一种只为感官享受而享受的表演过程与体验过程。这类“神曲”还有很多,如《甩葱歌》、《甩蛋歌》、《倍爽儿》等,它们不是现实生活故事的再现,而是从现代人心理感受出发,利用旋律或文字游戏帮助大众缓解内心压力,实现大众追求娱乐的审美需求。

华语流行音乐在发展过程中不断挖掘本民族的文化特质,追求内容与形式上的民族性与传统性,在世界音乐文化中已树立起自己的独特风格。同时,流行乐广泛吸收全球音乐流行元素,结合时代特色与大众审美需要,改革传统歌词创作技巧,在探索中不断尝试、不断进步。

[1]陆正兰.歌曲与性别——中国当代流行音乐研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013:2.

[2]特里·伊格尔顿.文学理论导读[M].台北:书林出版有限公司,1993:148.

[3]梁漱溟.中国文化要义[M].北京:学林出版社,1987:35.

[4]方文山.青花瓷——隐藏在釉色中的文字秘密[M].北京:作家出版社,2008:11.

[5]林华.音乐审美与民族心理[M].上海:上海音乐学院出版社,2011:128.

[6]林同华.美学心理学[M].杭州:浙江人民出版社.1987:244.