2005-2014年浙江省新设企业数据分析报告

应瑛 林崇责 王晓君

2005-2014年浙江省新设企业数据分析报告

应瑛 林崇责 王晓君

必须依赖“改革的红利”,通过营造有利于调动广大民众积极性的政策环境,推动“大众创业”,为浙江经济发展提供持续动力

党中央国务院、省委省政府高度重视大众创新创业,强调要以此作为新常态下经济发展的新引擎。为了解浙江创业发展情况,我们基于省法人基础数据库数据对2005-2014年浙江省新设企业情况进行分析。

(一)浙江省新设企业数量十年呈现“两级跳”,2009和2013年出现“井喷式”增长

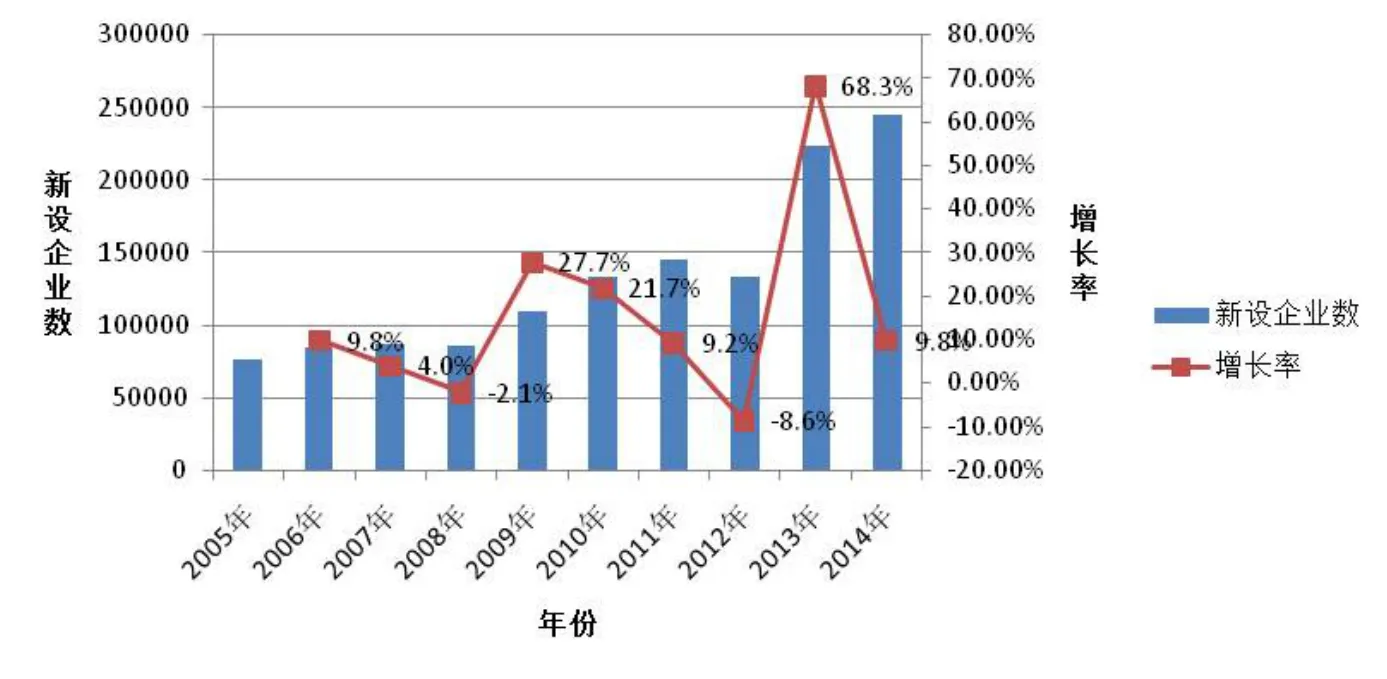

图1 2005-2014年浙江省新设企业量与增长率

图2 2005-2014年浙江省各行业新设企业比重

2005-2014年,浙江新设企业数量呈现波浪式增长。其中,2009年和2013年成为引领新一轮高增长的起始点,企业数量分别突破10万和20万大关,年度增幅达27.7%和68.3%,比12.6%的年均增幅分别高出15.1和55.7个百分点。(见图1)。

2009年、2013年新设企业数量的大幅增长和该时期“大手笔”的政策举措紧密相关。国家层面,出台了“四万亿”拯救经济计划,推行商事制度改革和投融资、税收、流通等体制的改革。省级层面,先后印发两轮“重大项目建设行动计划”,设立创业风险投资引导基金,编制《支持浙商创新创业促进浙江发展三年规划》,深化行政审批制度改革,这一系列举措大大激发了民众创业兴业的激情与活力,带动创业浪潮喷涌而起。

(二)超四成新设企业集中在批发和零售贸易、餐饮业,科学研究和综合技术服务业年均增幅领先全省

2005-2014年,浙江新设企业中以批发和零售贸易、餐饮业企业数量占比最大,达40.3%。其次是制造业,社会服务业位居第三,三者合计占比81.6%,构成企业进入市场的主体(见图2)。

从新设企业的行业结构上看,产业结构呈现优化趋势。在排名前三的行业中,作为第三产业的批发和零售贸易、餐饮业,以及社会服务业的新增企业占比达53.0%,接近作为第二产业主体的制造业的两倍,有力地推动“三产”超“二产”。

从新设企业的行业性质上看,排名居首的批发和零售贸易、餐饮业主要属于劳动密集型的传统产业,以科学研究和综合技术服务业等现代服务业为代表的新兴产业占比偏小。但值得注意的是,十年来,科学研究和综合技术服务业的年均增长率高达25.1%,居所有行业榜首,表明浙江省知识经济、创新驱动等“软实力”增长步伐加快。

同时需要指出的是,采掘业,电力、煤气及水的生产和供应业,卫生、体育和社会福利业等由于资源垄断,缺乏竞争,近十年新设企业呈逐年减少趋势。

(三)杭、甬、温占据新设企业半壁江山,地市在新兴产业中的比较优势不甚明显

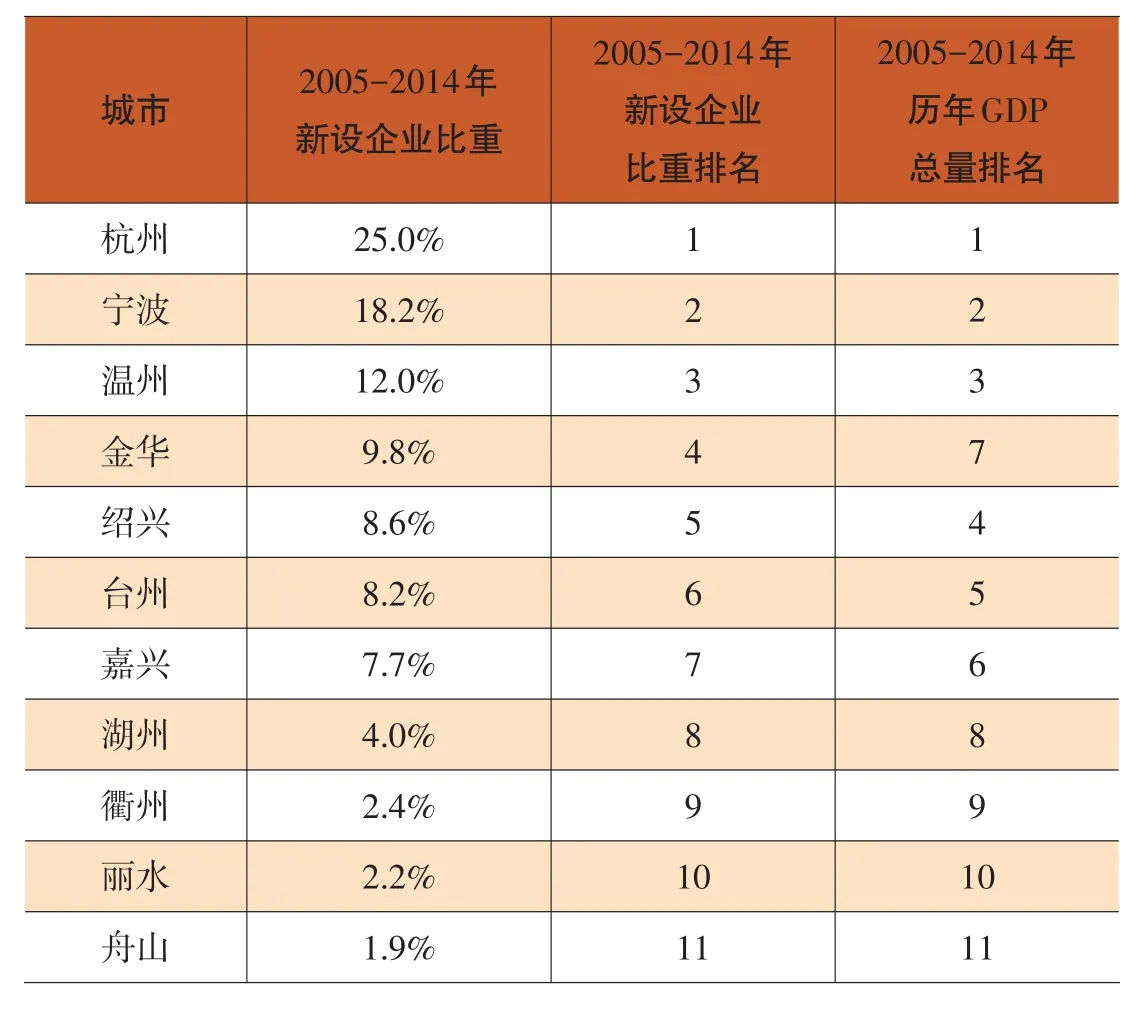

2005-2014年,浙江新设企业地区分布不平衡(见表1),位列新设企业占比全省前三的地市分别为杭州(25.0%)、宁波(18.2%)和温州(12.0%)。上述3个地市的新增企业比重合计(55.2%)超过其余8个地市的比重合计(44.8%)。

总体上看,11个地市新设企业比重排名与GDP总量排名基本吻合。这表明一个地区新设企业数量的多少与经济发展水平的高低正相关,可能原因是经济发展为创业提供资金、人才、市场等支持,而活跃的创业市场则能进一步推动地方经济发展,从而形成良性循环。需要注意的是,金华新设企业比重排名高出GDP总量排名3个位次,这可能预示着金华在新一轮经济发展中的巨大潜能。

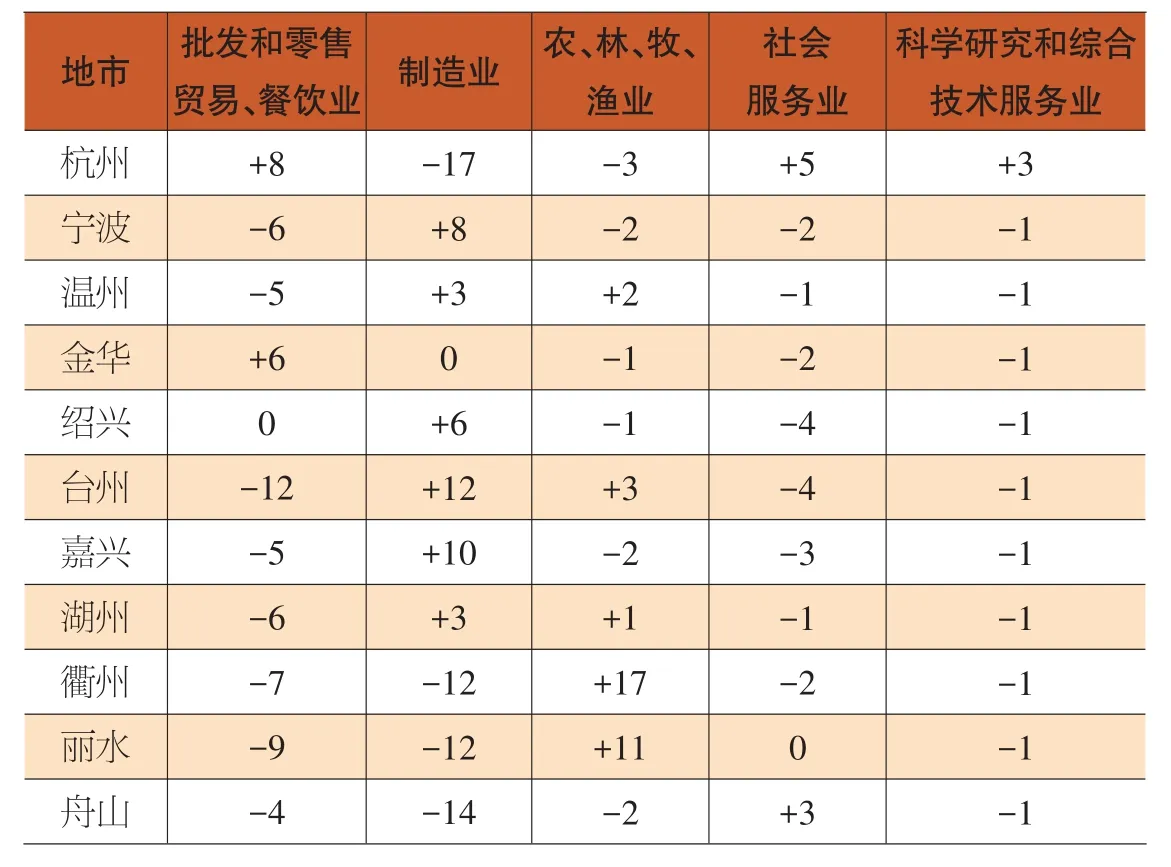

从行业看,在批发和零售贸易、餐饮业,制造业及农、林、牧、渔业等3个行业中,地市新设企业的比重差异较大:杭州和金华等2个地市,宁波、绍兴、台州、嘉兴等4个地市,衢州、丽水等2个地市分别在上述三个行业中表现活跃。我们认为,受制于区域企业集群的创新网络和路径依赖的影响,各地市在传统产业领域的优势已相对固定;与之相对,社会服务业、科学研究和综合技术服务业新设企业占比在全省范围相对均衡。这说明新兴产业领域地市差距尚未显著拉开,各地市仍有比较大的发展空间。

(四)结语

从浙江新设企业的十年发展历程可见,创新创业发展的巨大潜能蕴藏在制度变革之中。当前,面对经济发展新形势,仍然必须依赖“改革的红利”,通过营造有利于调动广大民众积极性的政策环境,才能推动“大众创业”,为浙江经济发展提供持续动力。

同时需要注意的是,通过创新创业推动经济发展,不能简单地体现在新设企业的数量增长上,更要关注新设企业质量的提升。因此,各级政府部门要抢抓新一轮经济发展的机遇,坚持有扶有控、有保有压,一方面注重培育壮大新产品、新业态,促进新兴产业加快发展,另一方面,加快传统产业改造步伐,使创新创业创造更高价值。

表1 2005-2014年地市新设企业比重与GDP排名

表2 2005-2014年地市各行业新设企业比重与省平均水平差值(单位:百分点)

作者单位:浙江省经济信息中心信息化研究处