湖湘高校音乐专业本土音乐文化课程的构建与实施

吴安宇 王北海

摘要:随着社会的变革,近年来中华传统音乐文化正面临着活力减弱与传承断层的问题,而建设高校音乐专业本土音乐文化课程无疑是解决其困境的一种有效措施。湖湘高校音乐专业本土音乐文化课程的构建应采用“母体文化圈为核心、多边渗透”的课程内容选择模式,有效利用区域音乐文化资源和学校教育资源,从湖湘历史文化、湖湘民族民间音乐本体和综合实践三个层面构建凸显湖湘文化特质的课程体系。此外,本土音乐文化课程的实施应尽量消除学校和社会的隔阂,突破封闭的课堂模式和单一的知识结构体系,带领大学生进入民族民间音乐根植的土壤和环境。

关键词:本土音乐; 音乐教育;课程构建;湖湘文化

中图分类号:G642.3

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2015)03-0063-05

收稿日期:2014-07-11

作者简介:吴安宇(1978-),女,湖南湘陰人,音乐学博士,湖南师范大学音乐学院讲师,主要从事音乐史、音乐教育理论研究。

党的十八大以来,习近平同志在一系列重要讲话中深刻阐述了以中华民族伟大复兴为主题的中国梦,指出建设优秀传统文化传承体系、弘扬中华优秀传统文化,从优秀传统文化中汲取中国梦的精神力量,是目前面临的重大理论和实践课题。一方面,我国传统音乐文化的传承,一直以民间各班、社、行会艺人为承载主体。随着现代社会经济飞速发展和技术变革,传统音乐文化的传承场所、表演方式、传播模式等逐渐蜕变和衰微,传统音乐文化活力减弱与传承断层的现象日益凸显。另一方面,我国高校音乐教育一直采纳西方音乐文化为核心的课程体系,而本土音乐文化未被纳入高校音乐专业课程范围,导致学生对本土音乐文化缺乏认同感和责任感。针对以上现象,教育部办公厅印发的《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》提出:“作为培养音乐教师‘母机的高校音乐专业,有必要、有责任充分挖掘本土音乐,作为高校的课程资源,去传承本土音乐文化,深化教育教学改革,培养出高素质的未来音乐教育工作者。”可见,打破本土音乐传承与教育相互割裂的局面,让教育明确地介入本土音乐文化传承,成为保护和发展本土文化的关键,亦是实现高校“多元音乐文化”教育的前提。因此,目前首要任务是要科学建构好高校音乐专业本土音乐文化课程,引导高校音乐专业大学生承担起传承本土音乐的责任。本文以湖湘传统音乐文化为对象,尝试从三个方面阐述湖湘高校本土音乐课程的建构和实施。

一、湖湘高校本土音乐课程内容的选择

课程内容是课程目标的载体,是课程实施和评价的基本依据,故精心选择和组织课程内容是湖湘本土音乐文化课程开发的重要环节。湖湘历史优久,资源丰富,本土音乐多姿多彩,目前入选国家级音乐类非物质文化遗产的有24项,入选省级音乐文化遗产的有80余项,在此之外的各地民间音乐则更是不计其数。那么,湖湘高校本土音乐文化课程该怎样从汗牛充栋的音乐资源中选出有代表性的本土音乐文化作为授课内容呢?这一选择看似简单,实则有如大海捞针。笔者认为,根据各地音乐文化资源和社会条件的不同,湖湘不同区域高校的音乐专业本土音乐文化课程内容不需要完全一致,可将本区域的传统音乐文化作为课程主体内容,再按需选择相关的其他湖湘本土音乐文化作为辅助,采取“母体文化圈为核心、多边渗透”的1+X模式。

学术界根据湖南各区域间不同的地理环境、风俗习惯、语言文化、价值观念等综合因素,将湖湘文化划分为五大文化圈,分别是:包括岳阳全境以及益阳、常德的部分市县的湘北洞庭文化圈;由长沙、湘潭、株洲、衡阳至郴州、永州的部分地区所构成的湘东至湘南的湘江文化圈;由张家界市全境以及常德、湘西自治州、怀化市部分地区所构成的湘西北武陵文化圈;由娄底、益阳、邵阳、湘潭的部分市县所构成的湘中梅山文化圈;由湘西自治州南部以及怀化、邵阳、永州的部分地区所构成的湘西南雪峰山文化圈[1]。各区域高校本土音乐文化课程的核心内容应该选取其所在的文化圈中的传统民间音乐来进行系统学习,如长沙的高校音乐专业大学生可以选取长沙弹词、麻山锣鼓、浏阳文庙祭孔古乐、单人锣鼓说唱、青山唢呐、韶山山歌、苏区歌谣等进行学习。母体文化圈传统音乐课程由民间歌曲、歌舞、戏剧、曲艺、器乐等五大类构成,通过系统学习掌握湘江文化圈乐种、曲艺或乐舞的音乐形态和艺术特征,形成对母体音乐文化的感知、理解和认同,实现个体濡化。“多边渗透”指的是在母体音乐文化学习过程中,将湖湘其他文化圈中的传统音乐作为参照性学习。其他文化圈传统音乐的渗透可从几个方面进行:第一是选择相关联的文化圈传统音乐。文化圈间有重叠和交汇之处,如洞庭文化与湘江文化毗邻的湘阴汨罗地区,武陵文化与雪峰文化接壤的五溪地区等等。第二是选择不同文化圈中的同源性传统音乐,如湖湘楚文化历史悠久,各地信巫好祭祀,新宁、麻阳、醴陵、慈利、益阳、保靖、嘉禾、汝城等地流传着以酬神和驱鬼为目的的傩戏、傀儡戏、愿信戏、酬神戏等多种同源性曲种。第三是选择不同文化圈中的同功能性传统音乐,如哭嫁歌与哭丧歌的多边学习。湖南五大文化圈不同民族和地区中,包括长沙县、宜章县、嘉禾县、汝城县、零陵县、蓝山县、慈利县、醴陵县等,多地有哭嫁歌、伴嫁歌、婚礼歌、丧堂歌等多种同功能民歌[2]。当然,除了以上列举的三种渗透层面之外,根据课程教学的不同需求还可以相应地渗透其他内容。渗透性课程内容可通过附加学习、隐性学习和比较学习等多种方式进行,从而最终实现湖湘高校本土音乐文化课程中各区域、各民族传统音乐文化之间“各美其美、美美与共”的多元一体格局。

二、湖湘高校本土音乐课程体系的构建

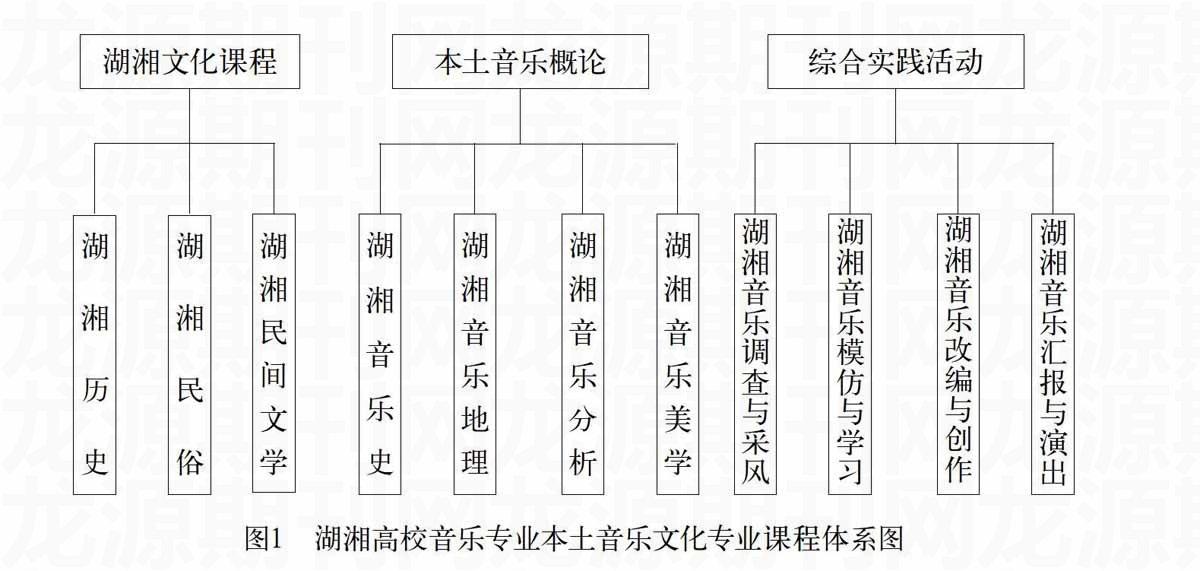

根据不同的需求定位和人才培养目标,湖南各区域高等院校应充分挖掘各地区文化圈的独特资源,紧扣音乐艺术发展的社会需求和政策导向,分湖湘文化课程、本土音乐概论、综合实践活动三个模块来构建湖湘高校本土音乐文化专业课程体系(如下图示)。

1.湖湘文化课程

湖湘历史与民俗文化是形成和塑造湖湘音乐的土壤。作为湖湘本土文化体系的一部分,湖湘音乐文化与湖南的自然风俗、历史发展、语言文化、价值观念浑然一体。因此,湖湘传统音乐的传承应以湖湘历史文化的传承为主导和前提。该部分内容可分为三个小部分,即湖南历史、湖湘民俗文化、湖湘民间文学。值得一提的是,由于文学与音乐存在共生性,湖南大量的民间文学与传统音乐密切相关,如苗族古老话、苗族歌谣、土家族梯玛神歌、苏仙传说、刘海砍樵传说、嘉山孟姜女的传说、桃花源传说,这些都蕴含着丰富的湖湘传统音乐。通过湖湘文化史的学习,可强化高校大学生本土观念,使学生对湖湘区域的地理环境、历史脉络、文化差异、审美情趣、思维方式等有清晰的认识,形成文化归属感。这些将有助于学生进一步理解和掌握湖湘传统音乐的题材内容、艺术风格、表现手法等。

2.本土音乐概论

本土音乐概论主要根据湖湘五大文化圈的分布,按照民歌、舞蹈、戏曲、曲艺、器乐等五大类型,对湖湘传统音乐各种属的历史、地理分布、音樂审美观等进行系统学习。课程以本土音乐作品的赏析为切入点,对湖湘不同区域音乐的发展脉络进行梳理与总结,围绕各区域音乐文化的缘起、发展以及变异或融合等方面对湖湘音乐文化发展做出溯源和考辩。课程教学目的在于带领高校大学生传承和挖掘在长期历史积淀中所形成的风格独特、内容丰富的湖湘民族民间本土音乐文化,去粗取精,去伪存真,实现对湖湘本土音乐文化的定位、认知、认同和喜爱,从而培养出一批传承本土音乐文化的生力军。

3.综合实践活动

综合实践活动是本土音乐文化课程的重要组成部分,是开放性较强的教学环节。实践活动强调“综合性”,即以整合理念下的大课程观为指导,将采风与调查、学习与模仿、改编与创作、汇报与表演等多项内容整合为“一条龙”的实践活动。其中,“采风与调查”是组织学生搜集和调查民间民族音乐,抢救非物质文化遗产;“学习与模仿”以课内、课外、校外课程相结合的方式,把理论教学、现场参观、模拟学习等融为一体;“改编与创作”要求学生将采风所得的资料进行整理,改编或创编成艺术作品;“汇报与表演”是排练表演,组织学生对编制的作品进行学习、排练,并到社会去演出,特别是去民间或少数民族地区表演。通过这一系列的综合实践活动,将传承湖湘传统音乐落到实处,从而加强学生的自学能力、实践能力、创新能力和科研能力。

需要强调的是,虽然不同区域的高校本土音乐课程三个模块的内容可能不一致,但均需紧扣湖湘历史传统、发掘湖湘文化特色、弘扬湖湘文化精神。湖湘文化的历史源远流长,绵延传承,音乐艺术作为湖湘文化的一个重要组成部分,业已深深烙上了湘学特色,融入湖湘文化的民俗习惯、宗教信仰、伦理道德、审美情趣和价值观念。故湖湘高校本土音乐文化课程内容应体现出湖湘文化的精神。

其一是巫风传统。湖湘民间音乐的产生大多与宗教祭祀有关。朱熹曾言:“昔楚南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祀;其祀必使巫觋作乐,歌舞以娱神”[3]。湘人崇拜神灵、祖先,尤其信鬼尚巫,认为万物皆有“鬼怪”,有“家喜巫鬼”、“好淫祭”、“每淫祠鼓舞”等文化习惯,大部分湖湘民间音乐都是来源于宗教仪式,具有典型的巫傩文化特征。以土家族民间音乐为例,“梯玛神歌”、“打溜子”、“摆手歌”、“跳丧歌舞”、“傩堂戏”等,都是产生于土家族祭祀仪式中。如摆手歌舞:“各寨皆设鬼堂,谓是已故土官魂魄衙署。每岁正月初三至十七,男女齐集,鸣锡击鼓,跳舞长歌,名曰摆手”[4]。“梅山、云霄诸神,民间亦祀,而为土所重。土人旧俗,每岁三月杀白羊,击鼓吹笙以祀鬼。土俗各寨有摆手堂,每岁正月初三至初五六之夜,鸣锣击鼓,男女聚集,摇摆发喊,名曰摆手,以拔不祥”[5]。尽管清代中期“改土归流”政策和“禁淫祀”制度颁布以后,娱神功能的祭祀仪式与音乐形式有所简化,但湖湘民间音乐中的巫风特征从未蜕变。

其二是爱国主义精神。湖湘文化中的爱国主义传统悠远流长,古有“太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的屈原,近有以拯救民族危亡为使命、前仆后继投身革命的湘军队伍。钱基博在《近百年湖南学风》中称湖南人“抑亦风气自创,能别于中原人物以独立”。从王夫之的“经世致用”、魏源的“师夷长技”,到曾国藩、左宗棠、郭嵩焘等人的洋务运动实践;从谭嗣同、唐才常的戊戌变法,到陈天华、黄兴的资产阶级民主革命,再到毛泽东、刘少奇的新民主主义革命,他们无一不是各个历史时期中“敢为天下先”的时势领军人物。湖湘文化的爱国主义精神和实质反映在音乐艺术中也是鲜明的,尤其是抗日战争全面爆发、中华民族危难之时,大量的爱国抗战歌曲涌现湖湘大地,如《游击队歌》《新编九一八小调》《红樱枪》等[6](P469)。湖南各地剧社也纷纷演唱战斗剧本或抗日剧本,如湖南湘剧艺人自发组织起来相继成立七个“湘剧抗战宣传队”,排演了《江汉渔歌》《土桥之战》《双忠记》《武松》《新会缘桥》等歌颂中国人民反抗侵略的爱国主义作品,还有花鼓戏《中秋诱敌》、巴陵戏《亡国恨》、祁剧《黑人党》等[6](P235)。这些红色经典音乐在湖南传唱了一代又一代,最终成为湖湘民族民间音乐中的重要组成部分。

三 、湖湘高校本土音乐课程的实施方法

1.文献普查与学习——了解“历史上的湖湘音乐文化”

湖湘音乐历史文献主要分为两类。第一类为文本文献,为近代以来对湖湘传统音乐的历史描述和资料记载,主要分布在各类笔记小说和地方志中。如清代湖南地方志共有369种,含省志3种,府志31种,厅志10种,州志23种,县志253种,乡土志23种,其他26种。其中含纳丰富音乐文献的清代湖湘地方志有:《(乾隆)湖南通志》《(嘉庆)湖南通志》《(光绪)湖南通志》《(乾隆)长沙府志》《(乾隆)衡州府志》《(嘉庆)郴州总志》《(同治)直隶澧州志》《(同治)桂阳直隶州志》《(道光)凤凰厅志》《(同治)长沙县志》《(光绪)巴陵县志》《(同治)平江县志》《(同治)衡阳县图志》《(康熙)郴州总志》《(乾隆)岳州府志》《(康熙)永州府志》《(康熙)麻阳县志》《(康熙)武冈州志》《(乾隆)浯溪新志》《(乾隆)清泉县志》等。另有大量民国时期的湖南地方志亦含纳丰富的民间音乐史料,此不赘述。第二类为图谱文献。这类文献目前主要为建国以来的大型曲谱文献整理丛书和数次全省性民间音乐调查报告,如《湖南戏曲音乐集成》《湖南曲艺音乐集成》《湖南民间歌曲集成》《湖南民族民间乐曲集成》《湖南歌谣集成》,以及《湖南音乐普查报告》①等。

文献是传承湖湘传统音乐文化的重要载体,要通过对文献的普查和研究,了解构建和传承湖南民族民间音乐的文化土壤,了解引导湖湘音乐生长、生成的社会状况、文化制度、人文环境、文化心理等等,最终从文化学的角度,深入挖掘湖湘传统音乐的文化内涵,以独特的视角和敏感的文化触觉,感知和阐释湖湘音乐文化的精髓。

2.“走出去”与“请进来”——学习“当下的湖湘音乐文化”

“当下的湖湘音乐文化”是指目前以活态形式留存、传播于湖南各地的原生态音乐文化,其既能反映出湖湘传统音乐发展的历史痕迹,也能折射出传统音乐在新时期的变异和更新。因此,活态传承湖湘民族民間音乐文化是湖湘传统音乐发展的强有力保障。

学习当下的活态湖湘音乐文化,必须打破学校和社会的隔阂,突破封闭的课堂模式和单一的知识结构体系,带领大学生走出象牙塔,进入民族民间音乐根植的土壤和环境,实现大学生与原生态音乐的互动与交流。具体而言,可以采取“走出去”与“请进来”并举的教学模式。“走出去”是指大学生深入民间学习,尤其是亲身体会和参与到湖南各区域的传统民俗活动中,如春节、元宵、二月二、清明、端午、九九重阳节等,深入民间音乐的社团、组织,在民族音民间乐文化的大课堂里,充分挖掘本土音乐的丰富资源;“请进来”是指民间音乐艺人走进大学课堂,举办传统音乐知识讲座、民族音乐欣赏会、民族音乐演奏演唱会等,使大学生直接面对传统音乐的熏染和感悟,从而深刻了解传统音乐的丰富性和独特性[7]。

3.“说、写、唱、演”——表达“心中的湖湘音乐文化”

传统音乐文化的感知、认识、观摩和学习的最终目的是使湖湘传统音乐文化在大学生的心中生根、传播、发展,因此,大学生创造性地表达“心中的湖湘音乐文化”,是传承与发展湖南民族民间音乐文化的关键。

表达“心中的湖湘音乐文化”可采取“说出来”、“写出来”、“唱出来”、“演出来”等多种方式,如组织“湖湘音乐文化演讲比赛”、“湖湘音乐创作比赛”、“湖湘风格歌唱比赛”、“湖湘音乐表演比赛”等,来表达对湖湘音乐文化的深厚情感和理解认知。省内高校可广泛开展本土文化表演艺术活动,如:“校园‘湖湘歌手大赛”,鼓励来自不同民族地区的学生演唱当地“湖湘生态民歌”,让每个学生有机会走上舞台,参与和感受湖南音乐民风。省内高校还可根据不同区域特色,组织合唱团、舞蹈队、戏曲、曲艺等艺术团,如湘西无伴奏混声合唱队、“新侗家风情”等。

总的来说,湖湘本土音乐文化在湖湘高校音乐专业教育中传承,必须以“根植传统,传承创新”的观念为主导,将“湖湘”作为课程的立足点,充分发挥高等音乐院校的优势,通过对区域音乐文化的学习与研究,深化区域音乐文化的发掘与传扬,最终培养出一批传承湖湘传统音乐的生力军。此外,课程的开设应有效利用湖湘音乐艺术院校区域音乐文化资源,突出办学特色,促进湖湘高校音乐专业教育从单纯的“技术教育”和盲目的“素质教育”转向多样性的文化教育。当然,湖湘高校音乐专业本土音乐文化课程建构是十分复杂的工程,需更深入地分析和思考,待解决的问题还很多,笔者希望以此文抛砖引玉,吸纳更多同仁加入探讨。

参考文献

[1] 徐美辉.湖南非物质文化遗产产生发展的环境及其特征[J].文史博览,2014(4):22-24.

[2] 徐美辉.湖南非物质文化遗产普查报告(一)[J].艺术中国,2012(09):115.

[3] [南宋]朱熹.楚辞集注·九歌第二·小序[M].北京:人民文学出版社,1953:30.

[4] [清]张天如,等.永顺府志(卷十)[Z].乾隆二十八年(1763)刻本.

[5] [清]董鸿勋,等.古丈坪厅志·民族下(卷十)[Z].光绪三十三年(1907)铅印本.

[6] 湖南省地方志编纂委员会.湖南省志·文化志·文学艺术(第十九卷)[M].北京:五洲传播出版社,2005.

[7] 李雪蓉.艺术院校文化课教学与专业有机结合探研[J].湖南师范大学教育科学学报,2013(01):91-94.