民间文学志系列之一:新疆阜康西王母神话传说志

吴新锋

(1.石河子大学 文学艺术学院中文系,新疆 石河子 832003;2.北京大学 中文系,北京100871)

民间文学志系列之一:新疆阜康西王母神话传说志

吴新锋1,2

(1.石河子大学 文学艺术学院中文系,新疆 石河子 832003;2.北京大学 中文系,北京100871)

新疆阜康西王母神话传说志,是用民间文学志叙事四面体的方法呈现民间文学文本的结构形态特征和“意识形态”意义的文体实践。新疆阜康西王母神话传说以《山海经》时代的神话内容为源头,以周穆王西巡瑶池会见西王母的神话传说为主体内容,同时还融汇了新疆阜康历史风物;形成了以阜康市为中心,辐射东西周边县域的西王母神话传说圈。西王母神话传说文本的结构形态呈现出的“惩罚与拯救”的理性特征与叙述秩序的结构,依然有效地勾连着历史与现实,意义的呈现隐蔽在讲述者、文本、听众和研究者对神话的记忆、讲述、构造与想象中。

民间文学志;阜康西王母神话传说;叙事四面体;结构形态研究;意义研究

URI:http://www.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20151130.1222.008.html

【“新疆非遗”专题研究】

一、引 言

瑶池阿母绮窗开,黄竹歌声动地哀;八骏日行三万里,穆王何事不重来?

千年前,李商隐谱下了动人诗篇,瑶池边孩童们传诵着王母神话。如今,为什么在新疆阜康还传诵着西王母神话传说,真的有吗?如果有,有些什么?还有哪些人在讲述这些故事,他们如何讲述,他们为什么讲述?……在进行田野调查之前,这一连串的问题萦绕耳边,在举行田野调查启动仪式①2010年6月28日,新疆阜康市人民政府在畅春园举行“西王母神话传说田野作业启动仪式”,笔者作为田野作业领队参加。为民间文学田野作业举行启动仪式,在全国也不多见,此事足以证明阜康市政府对“挖掘西王母文化”的重视程度。启动仪式结束后,笔者带领阜康市非物质文化遗产专干孟远老师、阜康市电视台摄影师吕轩老师、天池管委会宣传专干甄梅老师以及两名学生王玉梅、孟湘君,开始了西王母神话传说的专项田野调查。田野调查时间分两段:第一阶段,2010年7月31日至8月27日,在阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县、巴里坤县、昌吉市、玛纳斯县、米东区调查;第二阶段,2010年10月1日至4日,在库尔勒市、焉耆县、博湖县展开。在此后的五年间,笔者陆续在阜康市展开了十多次短期调研。本文的书写以这些田野调查为基础。下文中涉及的录音、视频和图片皆可在天池管委会宣教处查阅。2014年7月,阜康西王母神话传说进入第四批国家级非物质文化遗产代表作名录,笔者全程参与了申报。笔者的田野调查报告和所有调查资料作为申报附属材料呈交非物质文化遗产司。那一刻,即便已经做了不少文献梳理工作,但面对众多记者的提问,笔者脑海中仍是一片疑团,就像启动仪式上喷放的五彩烟雾,被风吹后搅在一起。因此,要厘清这些问题,新疆阜康西王母神话传说志②新疆阜康西王母神话传说志,是笔者民间文学志的文体实践和个案实践。民间文学志是关于民间文学田野研究的一个方法论和文体论建构,笔者试图通过民间文学志中四个叙事面向连接民间文学研究中的结构形态研究和“意识形态”研究(意义研究)。可参见笔者论文《作为方法与文体的民间文学志:民间文学田野研究中的叙事四面体》。首先要拨开迷雾呈现一个清晰的地方民间文化图景。

二、新疆阜康西王母神话传说源流概说

本文从地理论证、文献考辨两个方面来考察新疆阜康西王母神话传说的历史渊源。

(一)地理论证

新疆阜康西王母神话传说的历史渊源与其流传地域紧密相关。在《山海经》和《穆天子传》等相关文献中,西王母居于西方的昆仑山似乎是一个不争的事实。因此,昆仑在何方也就成为我们首先要面对的问题。

昆仑在何方?这是大问题。近些年,国内外学术界对“昆仑”的研究几乎成为显学。学界有以下几个重要观点:祁连山说、于阗南山说、巴颜喀拉山说、泰山说、王屋山说、天山说等。对以上几种观点,笔者作简要辨析:

1.祁连山说。持“祁连山说”的学者有唐兰、闻一多、朱芳圃、黄文弼等人,所依证据主要是以下几条文献:

(1)《汉书·武帝纪》:“(天汉二年)与右贤王战于天山。”(颜注:即祁连山也,匈奴谓天为祁连,……今鲜卑语尚然。)

(2)《汉书·地理志》:“金城临羌县西有弱水、昆仑山祠。”《括地志》注云:“在酒泉县西南八十里。”

(3)《晋书·张骏传》,酒泉太守马岌上书进言:“酒泉南山,即昆仑之体也。周穆王见西王母,乐而忘归,即谓此山。此山有石室、玉堂,珠玑镂饰,焕若神宫,宜立西王母祠。”

(4)《史记》正义引《括地志》:“祁连山在甘州张掖县西南二百里,又云天山,一名白山。”

此种观点似乎言之凿凿,地点、事件、人物俱全,且有音韵考证即“匈奴谓天为祁连”。在笔者看来,祁连山虽有“天山”(高山)之含义,但未必一定就是昆仑山。根据日本学者白鸟库吉的语言学考辨:“MongoI(蒙古)语与Turk(突厥)语之tangri一词,本指苍苍之天、复指神灵而言,故其义类乎汉语之天(tien,ten)。……MongoI语谓上部曰dege—bur,高曰dege—du.……又Manzu语谓高曰den,山巅曰ten,使之为高曰tukie.Turk语谓山为tag.日本语呼岳为taka,高亦曰taka.由是观之,tegri之 teg,tangri之tang,与此互通语脉,其原意似高上之义。Teg—r i、tang—r I之语尾ri为处所之义。……Turk语苍天曰Kuk,似亦为高之原义。……汉语谓巅曰 ten,谓登曰tong(案:应为teng);又,与汉语有密切关系之Tibet(图伯特语,即藏语)谓高曰ten,故天(ten),似与此等同语源,或仍由高之义转来,亦未可知。”[1]

我们可以推知汉族的泰(山)、蒙古族的腾格里、匈奴族的祁连、藏族的图伯特等所代表大山都可以称作“天”之山。祁连山只是昆仑山的一种可能性,或者说:在古代中国,昆仑应泛指高山,在特定时代的语境里,昆仑所代表的山系是不同的;山系名称的变化是随着民族的迁徙与融合、文化的移动而扩展、延伸。如果从文化移动的角度看,酒泉太守马岌的上书进言正反映了西王母神话传说在西域与中原之间的这种传播与演进过程。

2.于阗南山说。吕思勉先生对此种学说进行了精准的批驳:“……予谓以于阗河源之山为昆仑,实汉人之误,非其实也。水性就下,天山南路,地势实低于黄河上源,且其地多沙漠。巨川下流,悉成湖泊;每得潜行南出,更为大河之源。汉使于西域形势,盖本无所知,徒闻大河来自西方,西行骤睹巨川,遂以为河源在是。汉武不知其诳,遂案古图书,而以河所出之昆仑名之。盖汉使谬以非河为河,汉武帝遂误以非河所出之山为河所出之山矣。”[2]中国古今疆域的地图上,仍把其标作“昆仑山”,但这只是地理学意义上的。从文化交流史上说,“于阗南山说”或许可理解为汉武帝对西域的一个文化想象。

3.巴颜喀拉山说。此种观点的代表人物是清代的徐松,他在《汉书·西域传补注》中论述了巴颜喀喇山即昆仑山,认为“罗布淖尔水潜于地下,东南行千五百余里,至今敦煌县西南六百余里之巴颜喀喇山麓,伏流始出”。徐松的观点仍没有跳出汉武帝“于阗南山说”的思路;另外,近代四川学者邓少琴《山海经昆仑之丘应即青藏高原之巴颜喀拉山》的论证也系同一思路之下的论证。他们的观点或许在地理学意义上能给人们一些启示,但以巴颜喀拉山对应中国古代昆仑山,似乎缺少了足够的东西文化交流史的有效支撑。

4.东昆仑泰山说与西昆仑王屋山说。关于《山海经》东昆仑泰山说、西昆仑王屋山说,前人多有论述。伏元杰先生的《蜀史考》对此进行了详细的考辨,笔者同意他在“昆仑研究的启示”的部分观点①“昆仑研究的启示”部分共有六点,笔者同意其第一、第二、第四这三点启示,详见《蜀史考》第九章。。东西昆仑山系统与《山海经》对不同山系的描述密切相关,不应把《山海经》对昆仑的描述与近现代地理学的指称相对应。因为“后世独立的地理学与《山海经》时代的地理学之间存在巨大矛盾。而身处这个对立面之中的学人们,困扰于自身观念和认识对象之间的矛盾冲突,力图用自己的智慧去发掘、去认识《山海经》的性质、价值和意义”[3],而且“《山海经》的实际地理学价值受到大自然变迁和人文历史沿革的影响”[3]。因此,对《山海经》昆仑的描述要用历史语境观来看待。

5.天山说。持天山说的学者大多依据《山海经·大荒西经》中的描述,如下:

西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。有神,人面虎身,有文有尾,皆白,处之。其下有弱水之渊环之,其外有炎火之山,投物辄然。有人戴胜,虎齿,有豹尾,穴处,名曰西王母。此山万物尽有。

这条记录关于“弱水之渊”“炎火之山”的描述与新疆阜康天山天池的地貌一致,是一条重要的证据。此说的合理性体现在四个方面:首先,新疆阜康天池的地貌与《山海经》描述一致,周围大量的煤炭、油气资源更与“炎火之山”相符,这是其他各地言说的昆仑都没有的特征。其次,根据徐胜文先生提供的信息,阜康市龙翔小区西边的空地上,有大片的石板墓区,墓葬均为大块石板砌成,火葬后用陶罐装置骨灰放入石板砌成的墓葬内;两汉时期,羌族应在这一地区活动,被称为“胡羌”;羌族的丧葬多采用火葬,葬于山岩或用石头砌成的墓葬内。根据这些信息,我们认为阜康地区至少在汉代就有羌族人生活在此,后融入西域各民族。再次,阜康民间的诸多神话传说支持天山即昆仑的说法。最后,阜康及周边丝路北道地区历来为中央王朝与西域诸部交流最频繁的地区,这种政治、经济、文化交流为昆仑的想象提供了厚重的历史文化背景。

以上就是关于昆仑山的几种代表性观点,当然还有一些学者认为昆仑山在印度或古巴比伦地区,其观点都有其合理性的成分。实际上,对这种根据西王母所居之地昆仑来判断西王母神话的起源地思路,笔者并不认为完全合理。神话的诞生自然有其起源地,但在其流布的过程中,必然导致地点的位移,神话的地方化便是这样产生的。所以,从西王母神话的流布考量,青海湟源、甘肃泾川、新疆阜康都是其神话地方化的流布地。换句话说,从民间文学文本的流传互动看,西王母神话的地方化直接酝酿了内涵丰富、多元互动的阜康天池西王母神话传说。

作为西王母神话的一个重要流布地——天山(阜康),何时进入汉籍视野的呢?日本学者松田寿男在《古代天山历史地理学研究》中的分析认为,汉代史籍中出现的“天山”应是巴里坤岭,即时罗漫山(为现代地理学天山山脉的一支)。后来,“天山”名称又有了新的变化,据《旧唐书·地理志》以下文献:

县界有交河水,源出县北天山,一名祁连山。

天山军,开元中,置伊州①松田寿男认为应为庭州。城内,管镇兵五千人,马五百匹,在都护府南五里。

松田寿男认为“天山”应为博格达山,且庭州城内的驻军被称为“天山军”。联系汉唐在天山南北的屯垦活动,可信。因此,至少在隋唐时代,阜康的博格达峰就已经被称为“天山”。

另一条重要的史料是关于“瑶池都督府”的记载。联系阿史那贺鲁归属大唐后设立“瑶池都督府”一事,我们可以确认现在的天山天池即为唐代中原人士认知体系中的“瑶池”。天山北路腹地的巴里坤、木垒、奇台、吉木萨尔、阜康、乌鲁木齐一线,是中原王朝进入西域、经营西域的重要通道,从文化交流史的意义上考虑,这条线路符合神话地方化的条件。

(二)文献考辨

笔者对唐代杜光庭以前西王母神话传说相关文献的梳理,认为阜康天池西王母神话传说大致经历以下几个阶段的流变:

第一,“《山海经》时代”体现了中原先秦文明与西域文明有了最早接触之后,对陌生异域部族的神怪产生了想象,在关照自身文明之后视西王母为“西域的神怪”。

第二,《穆天子传》所描绘的“穆王西巡瑶池会见西王母”的盛况,体现了周朝及先秦时代不同阶层在疆域拓展、初步了解西域之后对西域重要部族及其首领的想象与历史化处理,甚至这种历史化的“地方性知识”一直影响到西汉时代。

第三,随着西汉对西域的经营,西域进入西汉的版图,社会不同阶层对西域的了解也在深入,西北地区民族间交流与融合不断深化。在这样的背景下,作为官方史家的司马迁并未在《周本纪》中提及周穆王西巡会见西王母事,而是在《赵世家》中采用了周穆王会见西王母的神话传说来追溯造父的家族历史。司马迁这种微妙历史化的态度从侧面反映了西汉民间对这一神话认识的丰富性,由此笔者推断,成书在《史记》之前的《淮南子·览冥篇》对西王母的“仙化”处理是西汉民间那些丰富性认识的重要一种。西汉末,建平四年“行诏筹,祠西王母”的历史事实更直接体现了民族的交流与融合背景下,民间对西王母信仰及神话传说认识的丰富性——历史化与宗教神仙化。

第四,东汉及魏晋时期,是西王母神话传说的重要转折期。这一时期也是道教由初创到发展的重要时期。无论是魏晋时人对汉武帝会见西王母的想象,还是东汉、魏晋时期大量有关西王母的各种图像中,都反映出西王母被进一步“仙化”和本土化倾向;并且道教开始利用民众这一信仰形态为自身发展壮大服务。如果我们再联系西晋王浮撰《老子化胡经》及有“老子化胡”所反映的佛道之争的背景,或许对道教利用西王母信仰及神话传说的情况有更为清醒的认识。

第五,到南朝陶弘景著《真诰》。西王母作为道教主神之一进入了道教洞玄部经书,标志着西王母信仰及传说到《真诰》这里,完成了其由民间女神向道教女神的转变,这在同时代的道教相关经典中也可以得到明证。到唐代杜光庭撰《墉城集仙录》,西王母已经被尊为“金母元君”统领众女仙班。至此,西王母由神话中的神怪彻底完成了宗教化、神圣化的改造。

笔者认为,以上五个阶段体现了西王母神话传说主要流变过程。在此之后千年左右的时间里,西王母神话传说便进入道教女主神的传说系统进行了宣化,宗教的神圣性与现实的世俗性并存于道教宣化经本和各种西王母(王母娘娘)的神话传说中。宋代以后,随着玉皇大帝信仰的兴起,西王母“变成”玉皇大帝的后宫娘娘,特别是明清(吴承恩《西游记》等)以来,一些民众甚至只知王母娘娘而不知西王母了。

元代,丘处机应成吉思汗之邀,从山东青州赴阿富汗,途经北庭(今吉木萨尔县)时,僧、道、穆斯林数百人迎接。根据阜康县志记载,丘处机返回山东后,他遣派大弟子张真人修建铁瓦寺、娘娘庙,天山作为道教名山或起于此,但文献证据似乎不足。

从《山海经》时代的神话开始,随着中原文明对西域了解与认识的深入,在多民族交流与融合背景下的阜康天池西王母神话经历了周朝及先秦时代的历史化与地方化——西域部族女首领(女帝王);到西汉时代的历史化与宗教神仙化的多元丰富性演变——作为西域部族女首领与民间女神并行发展;再到东汉及魏晋时期道教介入以后西王母神话传说宗教化、神圣化的加强——道教的改造与利用逐步展开;再到南北朝、唐代其最终完成宗教化、神圣化的使命——西王母成为领道教女仙班的主神。

三、阜康西王母神话传说的四个叙事面向

新疆阜康西王母神话传说是中国西王母神话的重要组成部分。它以《山海经》时代的神话内容为源头,以周穆王西巡瑶池会见西王母的神话传说为主体内容,同时还融汇了新疆阜康历史风物,形成了以阜康市为中心,辐射东西周边吉木萨尔县、奇台县、木垒县、巴里坤县等地的西王母神话传说圈。其地理范围与古代西域丝路北道路线暗合。

(一)第一叙事面向:惩罚与拯救

在第一个叙事面向中,笔者重点考察西王母神话传说文本结构形态,考察这种文本结构形态与讲述人的记忆、呈现给听众的讲述之间的关系。

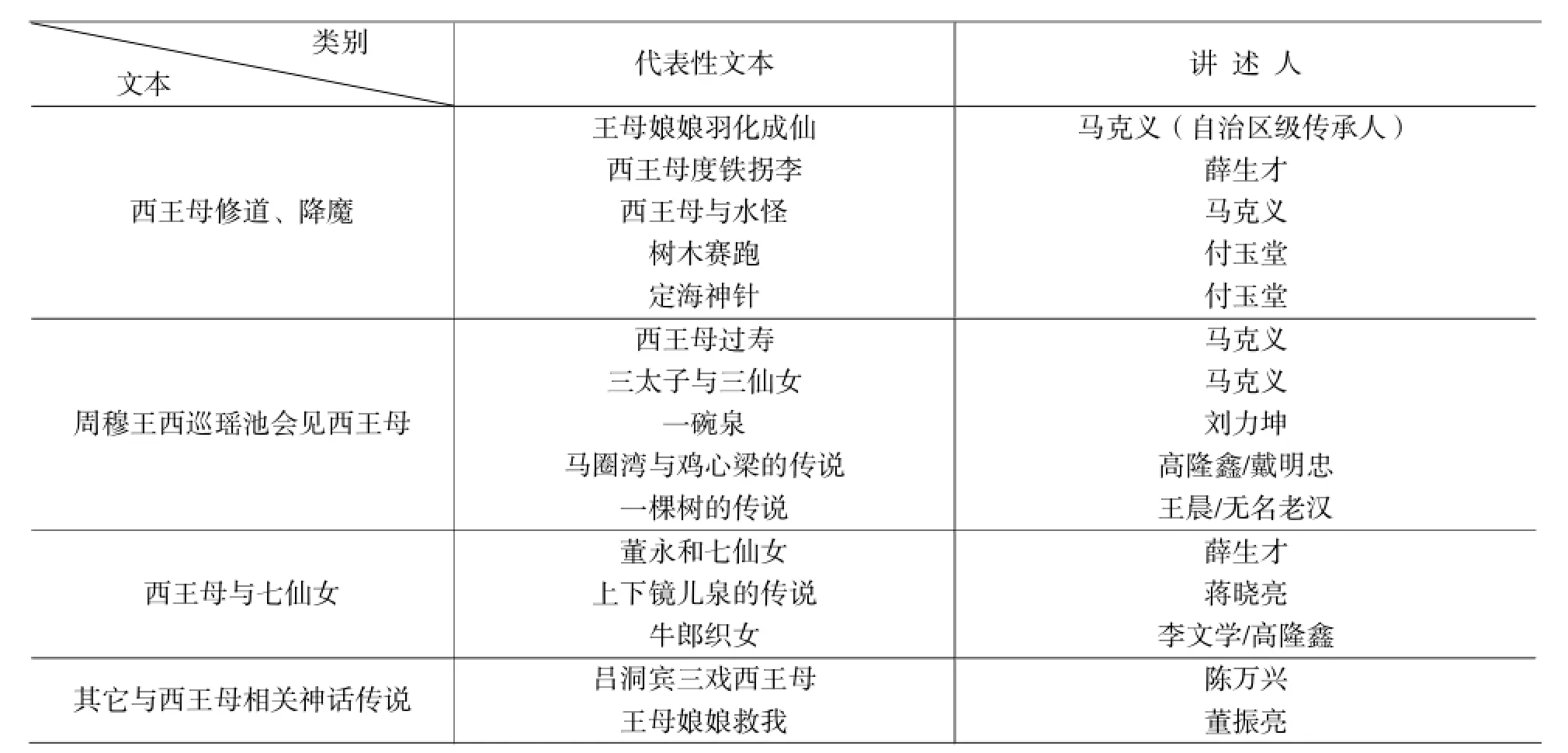

首先,笔者考察其文本的结构形态。经历代积累,新疆阜康西王母神话传说共有214篇(含异文),这些文本严格意义上称为“地方化的神话”,或者称为“神话人物传说”。笔者根据内容将其分为四类,对代表性文本①表中所谓代表性文本皆为笔者在田野作业搜集获得,未使用集成收录和当地出版的神话传说文本。在阜康市的民间故事集成中,有关西王母的神话传说有:《梳妆镜》《周穆王瑶池会王母》《甘河子的传说》《定海神针》《树木赛跑》《顶天三石》《祭灶的来历》《九分地的传说》《海骝马的故事》。在图表中予以呈现 (见表1)。

对照表1中西王母神话传说的四大类文本,根据杨利慧《中国神话母题索引》(“索引”根据“古代

表1

文献《山海经·西山经》(西王母、蠃母)”),将西王母神话母题类型归在“诸神起源母题/诸神、始祖与文化英雄/神祇的相貌/半人半兽的神/兽尾的神/豹尾的神”(编号:121.7.1)[4]32,或“诸神起源母题/诸神、始祖与文化英雄/神祇的相貌/复合形象的神/豹尾虎齿的神”(编号:123.1)[4]34一类中。但是在新疆阜康当地,《山海经》中的西王母叙事在民间无口承文本流传,只是近年来,随着当地政府对西王母神话传说的宣传,民间文化精英才开始将其纳入口传叙事中。而西王母降妖怪的叙事,

?根据杨利慧“索引”,虽所收“古代文献”和“口承神话”并不包含西王母的材料,但母题类型应归为“诸神起源母题/诸神、始祖与文化英雄/神祇的行为/神杀死或制服妖魔”(编号:244.3)[4]131。

王宪昭《中国神话母题W编目》将西王母神话母题类型归在“神与神性人物/神性人物/常见的典型神性人物”[5](总编号:W0755),其中“西王母”为一级母题,二级母题为“西王母的产生”“西王母的特征”“西王母的居所”“西王母的坐骑”“西王母的身份和职能”“西王母的关系”和“与西王母有关的其它母题”,三级母题不再一一列举。在此母题类型体系之下,以上四类代表性文本的2/3可以囊括其中。有关西王母与七仙女的神话传说,其母题可归为“神与神性人物/与宗教相关的神或神性人物/仙人(神仙)”[4]166。

通过杨利慧和王宪昭两位的“母题索引”或“编目”,我们可否从中揭示出阜康西王母神话传说的形态结构特征?回到不同讲述者讲述的四类文本,我们发现“神的惩罚与拯救”的形态结构是普遍存在的一种内在叙事模式。参照杨利慧“索引”之“神杀死或制服妖魔”(编号:244.3),我们发现“惩罚”叙事是这一母题的变体。而“拯救”母题则可分为自我拯救和神的拯救两种情况。比如第一类文本中:《王母娘娘羽化成仙》可以理解为“自我拯救”,《西王母度铁李拐》可以看成“神的拯救”,《西王母与水怪》《树木赛跑》《定海神针》都是“神的惩罚”母题。“惩罚与拯救”的母题同样存在于后三类文本(《三太子与三仙女》《一碗泉》《马圈湾与鸡心梁(姬姓梁)的传说》《董永和七仙女》《上下镜儿泉的传说》《牛郎织女》《吕洞宾三戏西王母》《王母娘娘救我》)。

在之前的研究中,笔者按文本的性质和叙事风格将四类文本划分为神圣的叙事与世俗叙事,这样的划分是比较容易理解的,但却没有揭示阜康西王母神话中的内在叙事结构。借助“索引”,通过文本叙事逻辑分析,我们发现:“惩罚与拯救”是西王母神话传说的一种普遍文本结构形态。

这种文本的结构形态特征与讲述人的记忆、讲述有关。在民众有关“神”的讲述中,讲述人的记忆一方面连接着某种神圣的空间和遥远的时间存在,另一方面又连接着现实(世俗)的空间和当下的时间。讲述的动力恰恰在于听众的在场,讲述人将自身记忆的关联性内容呈现给听众,实现了一种艺术性的交流。为了使自身的讲述更具吸引力或张力,将神置于一个对立冲突中是讲述的最佳选择之一。为了彰显神灵,对神迹的夸张、传奇叙事是绝大多数地方神话传说的惯用招数,阜康西王母神话传说同样符合这种逻辑。这样我们就能清楚地看到,讲述人记忆、讲述与阜康西王母神话传说结构形态特征以及听众之间的关联性。不仅如此,讲述人的记忆与讲述当然还链接着特定的历史与现实,这也就是民间文学志的其它三个叙事面向的关注点。

(二)第二叙事面向:不同记忆与讲述的历史与现实

第二叙事面向是民间文学志从文本结构形态研究迈向基于个案田野的“意识形态”研究(意义研究或外部研究)的第一步,考察讲述人、研究者与民间文学文本之间的关系。

几类不同西王母神话传说文本通过讲述者的记忆与讲述,连接起宗教神圣的信仰和传奇的历史想象。

在董振亮讲述《娘娘救我》的文本中,凸显了西王母神话传说“惩罚与拯救”的结构形态——西王母显神迹拯救信众的叙事与现实。在当地,很多人都知道董振亮的故事,也都知道董振亮是西王母的忠实信徒,并且董振亮被王母拯救没跌进悬崖的故事也有很多异文,被传得神乎其神。在这个讲述中,有董振亮的经历和深刻记忆,这个记忆和讲述背后凸显了西王母信仰文化重建的现实图景,表现出阜康西王母神话传说与王母信仰的内在关联。

另一类文本便是周穆王西巡会见西王母的神话传说,这类文本最多,且被不同讲述人讲述出来,亦体现出不同的叙事面向。一类文本比较“官方”,可以参照《西王母文化研究集成·故事传说卷》的文本,这类文本主要由当地文化精英根据古代文献改编而来,体现出塞尔托意义上的那种基于历史的“文献的策略”,具有某种权力意志的特征;另一些文本介于“官方”与民间之间或者更民间些,比如马克义的讲述,以及当地刘力坤的讲述。马克义(回族)是阜康西王母神话传说的自治区级传承人,他能娴熟讲述大部分西王母神话传说。马克义出生于1942年,1960年考入昌吉师范学校,毕业后被分配到九云街小学,后调入县文教科工作,之后到昌吉市政协从事文史工作,多年来在阜康调查乡土志、野史和民间文化,他的西王母神话传说源于对阜康民间各族民众的讲述。在这个意义上,马克义不仅是一位传承人,更是一位搜集整理者,他的讲述含有其采访民众的记忆。他把自己讲述、传播西王母神话传说当作自己的责任。他的讲述给人的感觉更“官方”,他也更愿意到学校给学生们讲述西王母的神话传说。刘力坤是阜康当地的文教干部,她的故事有两个来源:一是儿时村中关大佬(刘的邻居)的讲述,二是天池上梁道长的讲述。她的记忆实质上联结着两个不同的传统,其讲述也最精彩。另外,还有一些文本最民间,散落在西王母神话传说圈的周边位置,体现出一种真正的“民间战术”——民间关于周穆王西巡的“真理生产”。

(三)第三叙事面向:听众的接受与话语的分配

这一叙事面向是民间文学志从文本结构形态研究迈向基于个案田野的“意识形态”研究(意义研究或外部研究)的第二步,考察听众、研究者与民间文学文本的关系。

笔者在田野调查过程中,尽量让讲述人在一个相对“自然”的环境中讲述文本。这样一方面可以还原更淳朴的讲述,另一方面可以为访问者观察听众提供契机。然而,并不是每一次采访都那么“自然”。前两个叙事面向,考察了西王母神话传说的结构形态特征,分析了讲述人的记忆、讲述与结构和历史、现实关联,第三叙事面向则主要转向对听众的关注——听众如何参与研究者及文本的话语分配问题。

每次的听众都不同,但大致可以归为以下几类:传承人的后代、青年人、游客、公务员与导游、广场上的群众。他们似乎并不在意讲述者讲了什么(因为他们之前可能多次听到过),而是对我们这些调查采访者更好奇;之后,他们似乎才去重新聆听讲述者讲述的神话传说的意义。这个过程是笔者进行西王母神话传说田野调查的一个心得总结。这里插入一个田野调查的故事:

2010年8月3日,经过两天的采访,我发现西王母神话传说讲述人的很多线索不畅,且部分线索指向老干局的退休领导。经刘力坤的协调,田野调查组跟16位老干局退休领导进行了座谈。座谈会上,退休领导们都在强调西王母文化很重要,以前做了很多事,但是并没有新的实质性的线索。

座谈会结束后,我来到文化广场树荫下,看见有很多老人在此聚会,或下象棋,或聊天,或弹唱。于是,我马上决定在老人们中间进行临时采访。我站到中心稍高处,作自我介绍,并说明来意。老人们马上议论开了:

“你讲吧?”

“我不行,你讲你讲。”

众多老人窃窃私语,似乎在推荐人,于是我再问:“哪位老爷子给我们讲一段西王母或者王母娘娘的故事啊?”

“那个老陈是不是会讲?”一位老者说。

“是啊,是啊,老陈会讲得很!”另一位老人应和。

老陈名叫陈万兴,那天并不在广场上,但是我们约定第二天中午过去采访。他们通知老陈,第二天我们采访到了陈万兴,他讲述了一个《吕洞宾三戏西王母》的故事,是之前没有的新文本。

从这个经历中,笔者发现听众对讲述者的能力非常清楚,谁讲了什么、讲的如何,对听众而言已经成为他们“地方性知识”的一部分。不过,田野调查组成员在广场高处的“呐喊”,引起了他们的兴趣。老人们不断地问:“你们采访这个干什么?”这是课题组在民间文学调查中经常被问到的问题。笔者的回答是:“记录你们讲述的事儿,写进历史。”听众们来了兴致,积极帮助找老陈。民间文学志不就是在记录“他们的历史(我们也参与其中的)”吗?

广场上的老人很积极,但其他听众就未必了。课题组采访过的很多讲述人的家属似乎都不太关心西王母神话传说的问题,而那些青年人也鲜有感兴趣者;政府的公务员则是忠实的聆听者和坚定的传播者,一方面西王母文化被阜康市定位为主流文化之一,另一方面公务员确实也认识到西王母神话传说的价值所在;对天池景区的导游而言,那是他们的工作,他们从传承人那里听故事,再讲给来自五湖四海的游客或信众。由此,西王母神话传说得以广布。

从不同听众的实践行为看,听众对西王母神话传说的接受体现出了不同的层级选择。不同性质的文本讲述激发了听众的记忆,激发了他们对这一地方性文化传统的态度和行为,进而影响他们以何种方式传播西王母神话传说。换句话说,讲述人的“招数”或“战术”影响了听众的“招数”和“战术”,并最终成为阜康西王母文化生态的一部分。更进一步说,听众们的接受行为参与西王母神话传说这一文化传统重建的话语分配中,甚至会影响到政府、权威机构的“策略”。从在场听众对讲述者和研究者的凝视中,我们已然感受到西王母神话传说在阜康当地经济、文化发展转型过程中的位置和意义,这一点会在第四叙事话语中呈现出来。

(四)第四叙事面向:经济、文化与信仰转型中的平等话语

这一叙事面向是西王母神话传说的“意识形态”研究(意义研究或外部研究)的完整呈现,是讲述者、听众、研究者相互凝视的多面向叙事,是话语意义的叙事与建构,三类主体可能在超越讲述文本之外展开对话,对话的内容和意义在当地荡开涟漪,以至参与到阜康当地文化传统的传承与建构中。

笔者拷问自己,西王母神话传说——这样一个非书面的传统,与当地政治、经济的发展有多少关联性?一个神话传说文本的讲述与聆听,自然处于一个政治、经济与文化重构的语境中,当一个曾经被抛入废墟化的历史与境遇中的人遇上好时光时,他们的讲述与聆听必然连接着平等话语的诉求。杨国梁老人曾是这样一个人,但历史没有给他太多时间,他的逝去甚至带走了这个家族关于西王母神话断断续续的传承,这个家族的第一代是跟随林则徐守边的副将。

杨国梁当然也理解逯永清的遭遇,正如他当年所经历的更深切的事情。逯永清是当年王母祖庙重建的直接参与者和见证人,他为笔者详细讲述了西王母庙重建的过程,以及重建过程中被广泛流传的神迹传说。逯永清当时担任阜康瑶池哈萨克乡村旅行社经理。1990年前后,台湾玄枢院来到阜康天池,声称找到了王母祖庙的位置——“九线一穴”,逯永清这时正为寻找项目、开发旅游而奔走。于是,逯永清积极配合了西王母庙的重建。为此,逯永清差点被公安部门抓起来,理由是“逯永清勾结台湾宗教势力恢复封建迷信”。后来,随着政策的宽松、经济的发展,西王母庙成为当地的重要文化资源,西王母神话传说也在台湾道教的积极介入中被激活并重新获得了生命力。西王母庙重建之后,每年都吸引台湾大量的信众——“拜拜团”,到天池王母庙寻根祭拜。天山天池西王母庙也成为新疆的道教中心(新疆道教协会设于此),吸引西北地区的广大信众前来祭拜。因此,西王母神话传说的复兴是在政治环境宽松、经济发展的条件下发生的,当然与台湾宗教信仰的介入、新时期民间信仰的回归密切相关。“神迹”显现的记忆被深刻地铭刻在讲述人的心里,在不同时刻激发出来,这个链接历史、现实与信仰层面的记忆很容易被放大、且被确认。最终,这些都成为阜康当地西王母文化生态的重要组成部分。

在我们所能感受到的阜康西王母文化生态里,西王母神话传说的文本结构特征并没有发生本质的变化,但政治、经济发生了变化,讲述者记忆与讲述、听众的聆听与心态也必然发生变化。神话讲述者在听众的身上感受到了时代的变迁,听众在新近被讲述的神话氛围里看到了语境的变化,机构有自身的“战术”,民众有自己的“策略”。

当地政府修建了大型主题公园王母瑶池园,公园以西王母神话为主题,并辅以大型的西王母神话花岗岩浮雕;政府斥巨资打造的天池文化产业园内有王母悬圃主题商业街;自2010年以来,政府每两年举行一次“王母蟠桃会文化节”;自2014年,每年举办王母庙会……近几年,阜康民间各界也都开始借着西王母主题文化发展经济,西王母千亩蟠桃园、西王母主题酒店、西王母主题旅游纪念品、西王母主题餐饮(连天池景区内的哈萨克族烤肉也打着“王母养的羊羔肉”的旗号)、王母琼浆等等。在政治、经济、文化现象背后,不同群体都借助西王母神话实践着各自的利益诉求,这种实践和国内很多相似民间文化的复兴并无二致。但从当地文人对周穆王西巡会见西王母神话主题文本的改编热情和传播看,人们仍然能够体会到西王母神话文本可能彰显的某种象征价值:神话传说在阜康汉族、回族、哈萨克族群众中口头流传至今,是各族民众融合交流、共同创作的民间文学艺术。因此,新疆天池西王母神话传说对人们认识到新疆是一个各族人民共同开拓、和谐共处的繁荣家园,具有重要的价值。

正如韦尔南所论述的:“古代的领域应该给历史学家以机会,使他更好地勾勒出神话—宗教的思想跟一种介入在政治中的希腊理性之间的界限。在另一个极点,现代政治的一极,历史的行程并没有忘记打开活动家的眼界,让他看到幻象、乌托邦、神话,这一部分与理念动机一极客观分析相比,支配着他的世界观,决定着他的行为。在古代城邦如同在我们的现代国家,在学者的方法如同在活动家的选择中,神话与政治的两极多多少少维持着中间的平衡,不偏不倚,而没有让平衡完全地、彻底地破裂。”[6]在当下的叙述语境里,当笔者凝视那些讲述人和听众并被凝视的时候,西王母神话所链接的记忆与讲述、所勾连的时间历史意识与现实政治经济,实际上就是那个“幻象、乌托邦、神话”,这或许是民间文学志之神话传说区别于故事志、歌谣志的东西。因为,笔者希望在这个第四叙事面向里,找寻到神话与“意识形态”(那些关联着西王母神话的政治、经济、文化与信仰的转型)之间平衡,即便这个平衡是研究者自身的一种基于重拾失落的时间意识、消失的历史感和重建一种话语平等的自相情愿的努力。

“人们究竟记住了什么,又忘却了什么?底层记忆和表述与大的社会历史变迁、与支配和治理有着怎样的关系?是有待于认真探寻和思考的问题。”[7]当面对西王母神话传说语境下的那些讲述者和听众,作为研究者特别想探求的是:西王母神话传说是如何影响他们并通过他们进而影响他们关联的这个社会的?那些看似平凡、无序、底层的神话讲述时空点,正是推动历史车轮前进的那些辐条的连接点。

综上所述,本文呈现的新疆阜康西王母神话传说志,是笔者第一次用民间文学志叙事四面体的方法呈现民间文学文本的结构形态特征和“意识形态”意义的文体实践。在对西王母神话传说源流进行梳理之后,笔者结合多年来西王母神话传说田野调查,将讲述者、文本、听众与研究者置于四个叙事面向之上;呈现出阜康西王母神话传说“惩罚与拯救”的结构形态特征,梳理了不同记忆、讲述与历史现实的关系,讨论了听众的接受与话语分配的问题,探讨西王母神话传说与当地政治、经济、文化及信仰转型的关系。西王母神话传说文本的结构形态呈现出的“惩罚与拯救”的理性特征与叙述秩序的结构,依然有效地勾连着历史与现实,意义的呈现隐蔽在讲述者、文本、听众和研究者对神话的记忆、讲述、构造与想象中。

[1][日]白鸟库吉.蒙古民族起源考[C]//林干.匈奴史论文选集.北京:中华书局,1984.

[2]吕思勉.读书札记——昆仑考(上册)[M].上海:上海古籍出版社,1982:589.

[3]陈连山.《山海经》学术史考论[M].北京:北京大学出版社,2012:205.

[4]杨利慧,张成福.中国神话母题索引[M].西安:陕西师范大学出版社.2013.

[5]王宪昭.中国神话母题W编目[M].北京:中国社会科学出版社.2013:147-149.

[6][法]让·皮埃尔·韦尔南.神话与政治之间——序言[M].北京:生活·读书·新知三联书店.2001:3.

[7]郭于华.口述历史:有关忘却和记忆[J].读书,2003,(10):67.

(责任编辑:李平)

Series of Folk Literature Records:Legends of XiWangMu Myths in Fukang of Xinjiang

WU Xin-feng1,2

(1.College of Literature and Art,Shihezi University,Shihezi 832003,Xinjiang,China;2.Department of Chinese Language and Literature,Peking University,Beijing 100871,China)

Legends of XiWangMu Myths in Fukang of Xinjiang are of a kind of stylistic practice,which uses the method about the narrative tetrahedron of folk literature records to present the morphology of the folk literature text and the meaning of“ideology”.Starting with mythology of the Classic ofMountains and Riverstimes,mainly talking about the myths and legends of the King Mu of Zhou’s west tour to Jade Pool to meet XiWangMu,the XiWangMu Myths and Legends in XinJiang Fukang integrated the historic scenery there,and formed the circle of XiWangMu myths and legends Fukang-centered,spreading through west to easterncounty regionsaround.Therationalfeaturesandnarritiveorderstructureof“punishmentand salvation”presented by the structural morphology of the text of XiWangMu Myths and Legends still related to history and reality efficiently with its appearance of meaning hiding in the myths'memorisation,narration,construction and imagination of tellers,texts,listeners and researchers.

folkliteraturerecords;legendsofXiWangMuMythsinFukangofXinjiang;thenarrative tetrahedron;the morphology of the folk-literature;study of meaning

I207.73

A

1671-0304(2015)06-0067-09

2015-09-06[网络出版时间]2015-11-30 12:22

石河子大学绿洲发展研究中心开放式课题“中西文化交流视阈下中亚跨国神话故事母题研究”(RWSK14-Y20);石河子大学人文社科中青年科研人才培育基金项目“中国少数民族民间童话改编及应用形态研究”(ZX1302)。

吴新锋(1982-),男,山东临沂人,石河子大学中文系副教授,石河子大学新疆非物质文化遗产研究中心副主任,北京大学中文系博士生,中国神话与西王母文化专业委员会委员,主要从事新疆民间文学、民俗学研究。