契合与冲突:自由主义立法观与国家主义立法观

安恒捷

(中国人民大学 法学院,北京 100872)

契合与冲突:自由主义立法观与国家主义立法观

安恒捷

(中国人民大学 法学院,北京 100872)

当代中国法治的蓬勃发展,我们看到立法事业取得巨大成就的同时,有必要回过头来审视这段法律、立法与法治的历史。该文以“国家—国家主义—国家主义法律观—国家主义立法观”为逻辑线索展开研究,通过对自由主义和国家主义等概念的剖析,揭示了国家主义立法观的内涵、特征、理论和实践表现,并在结合哈耶克自由主义立法观的基础上,开示国家主义立法观与哈耶克“内外规则”学说之间存在的契合与冲突。

自由主义;国家主义;法治

URI:http://www.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20151130.1308.034.html

【法学专题:从文本到实践】

国家主义立法观是一种以国家主义法律观作为主导思想的立法观念,是众多立法观念、理论中的一种形态。哈耶克所主张的自由主义立法观是一种以自由主义作为指导思想的立法观念。国家视角的引入有助于从理论对立面的角度为哈耶克法律理论研究提供新的思路。相应地,哈耶克自由主义立法观也为我们重新审视国家主义法律观尤其为国家主义立法观开示了不同的思维进路。尽管在如何看待国家与个人关系问题上存在分歧,但国家主义立法观与自由主义立法观所追求的终极目标是一致的。

一、国家主义与“法律下的自由”

(一)何为国家主义

国家是什么?这一问题在人类历史上被追问了无数次,直到今天仍然困扰着很多人。“国家”一词对应的英译包括:“state”“nation”“country”“nationstate”等等①按照《布莱克法律词典》(第八版)的解释,“state”首要含义是“The political system of a body of people who are politically organized”;“nation”第一含义是“A large group of people having a common origin,language,and tradition and usually constituting a political entity. When a nation is coincident with a state,the term nation-state is often used.”第二含义是“A community of people inhabiting a defined territory and organized under an independent government;a sovereign political state.”可见,“nation”一词首要含义强调的是民族,进而衍生出“nation-state”(民族国家)这一概念;“country”第一种含义为“A nation or political state”,第二种含义为“The territory of such a nation or state.”概括而言,三者均包含“国家”的意义,但是侧重点不同,“state”强调政治上的联合,“nation”侧重的是民族的联合,而“country”则更强调领土意义上的国家概念。See Black’s Law Dictionary(eighth edition),St.Paul:West,a Thomason Business,2004,pp.4405,3248,1064.。人类关于“国家”理论与学说纷繁多样,形态各异。在西方思想史长廊中有多种关于国家形态的理论,诸如柏拉图的“理想国”、亚里士多德的“最佳政体”、博丹的主权理论、霍布斯的“利维坦”、卢梭的“社会契约论”、孟德斯鸠的三权分立以及黑格尔的“绝对理念”等[1]。总体而言,西方的国家理论在马克思国家理论出现之前呈现了从“社会混同国家”到“社会先于国家”再到“国家决定社会”的理论发展脉络。然而,本文探讨的国家主义立法观所聚焦的乃是当下中国的国家主义理论。中国的国家理论在国家的起源、本质、类型划分、历史作用诸方面均以马克思主义国家理论为基础和指导思想,认为国家乃是阶级矛盾不可调和的产物。

那么,何为国家主义(statism)?有学者认为①“国家主义从属于集体主义,在本质上是一种与自由主义相对的社会理念,它强调国家的一元化统治,国家具有最高的理性,国家意志贯穿于全部的社会活动与个人生活,民族意志、国家理性、民族情感以及公民政治观念相互交融,但也尊重原有的法律制度和伦理观念,允许法律体系的运行,并借助法律来进行统治,保障国家政令法令的统一与权威。”参见于浩《共和国法治建构中的国家主义立场》,载于《法制与社会发展》,2014年第5期。,国家主义是“以国家权力为核心、以‘权力至上’为价值基础的一种普遍存在于社会意识形态领域内的观念体系。”[2]在政治哲学上,有的学者认为国家主义是“产生于19世纪初德国的一种思潮。国家主义主张以国家为核心、国家至上、个人利益必须绝对服从国家利益。国家主义宣扬爱国主义,号召国内民众团结一致对外。从总的范畴来看,国家主义仍然属于民族主义。”[3]有的学者认为“国家至上主义是一种关于现代国家建设的畸形理念,是一种‘饮鸩止渴’式的国家建设理念。”[4]有的学者认为“在中国当下的语境下,国家主义(statism)从民族主义(nationalism)发展而来,但比民族主义更极端,更政治化,强调国家在社会生活各个领域的至高无上的核心地位。”[5]有的学者认为“国家主义是针对两个参照系而言的。其一,以个人为参照系,指的是在主权国家内个人与国家的关系要以国家为中轴;其二,以全球为参照系,强调的是在国际社会中主权国家与人类共同体的关系要以国家为中心。”[6]有的学者认为“法律国家主义是以国家为根本立足点和基本价值取向的法学认识论和方法论以及相应的认识成果和法律行为方式。”[7]有的学者认为“国家主义法制观是在‘国家政权建设’和‘民族形成’的背景下展开的中国法律现代化的进程中形成的一种以政治国家为中心的国家治理理念。”[8]有的学者认为“国家主义”(或民族主义nationalism)是在近代民族国家形成的过程中,对新兴的民族国家观念、价值追求和政治法律观念的一整套系统的理论体系。它构成了新兴民族国家的意识形态。”[9]有的学者从集体主义与个体主义两分的视角阐释共和国法治建构中的国家主义立场。有的学者认为转型中国的法律体系建构具有国家主义色彩。这种国家主义表现为立法的国家唯一化、法律国家认可的虚置化②这种法律体系建构的国家主义色彩具有深厚的渊源,即“视人为社会动物或政治动物从而必然要过社会生活或政治生活的思想,视作为政治体的城邦或国家为最高的‘善’的思想,关于‘国家主权’的理论,关于‘法律是主权者的命令’的观念等,从中都可以发现某种联系。”参见张志铭《转型中国的法律体系建构》,载于《中国法学》,2009年第2期。。

从研究的目的与思路出发,本文研究国家主义概念主要是从与自由主义立法观相比较的意义上而言,目的在于提供相较于自由主义立法观而言的一种简洁的国家主义定义。

进一步而言,国家主义属于国家主义法律观的上位概念。不同的国家观念会导致不同的国家主义理论,不同的国家主义则会演绎出相异的国家主义法律观。因此,因循当下中国主流国家理论关于国家的定义与理解,基于此种国家定义,国家主义与国家主义法律观自然是建基于此种国家的概念之上。也就是说,国家主义法律观就是一种与自由主义法律观相对,以国家主义作为立法、司法、执法和守法主导思想的法律观念。

厘清何为“国家”、何为“国家主义”、何为“国家主义法律观”后,国家主义立法观的概念也就呼之欲出。国家主义立法观是国家主义法律观的下位概念,是一种与自由主义立法观相对,以国家主义作为立法的主导思想的立法观念。整体主义有多种表现形态,国家主义乃是其中至关重要的一种。与整体主义相对的是个体主义。基于整体主义与个体主义的二分,国家主义与自由主义形成了鲜明的对比。那么“法律下的自由”与国家主义相比具有何种含义,哈耶克所谓的“法律下的自由”在哪些方面批判了国家主义立法观所造成的局限与弊端呢?

(二)何为“法律下的自由”

“法律下的自由”乃是哈耶克提出的“普通法法治国”建构的理想自由形态,是一种法治的理想形态。之所以将“法律下的自由”与国家主义相提并论,原因在于哈耶克的自由主义立法观乃是以保障个体自由为核心。而“法律下的自由”所要界定的题域为个体与整体(包括国家与社会)的秩序问题,所要回应的问题在于个体自由的边界以及国家强制权力的边界范围问题。

哈耶克将“自由”(freedom,liberty)界定为“强制(coercion)的不存在”。尽管哈耶克认为这两个关键词——“自由”“强制”的定义本身正如其他社会科学中的诸多概念(如个人主义)一样含义不甚清晰,但哈耶克仍指出有必要使用这一术语并对它加以界定。所谓“强制”,在哈耶克看来,应当与“迫使”(compel)区分开来。因为哈耶克所谓的“强制”主体只能是人且必须满足两个条件:损害威胁与采取特定行动之意图[10]。

可见,哈耶克的自由观是一种有限自由观,真正绝对的自由并不现实也不存在。真正的自由乃是法律或者进一步说是“法治下的自由”。思想史上关于自由的学说汗牛充栋,归纳起来影响最大的有三种:绝对自由说、规律自由说、法律自由说[11]。哈耶克的“法律下的自由”理论可归入法律自由说范畴。法律自由说概括而言即是“自由就是做法律上许可的一切事情的权利,法律则应该是自由的定在,是对客观必然的反映。”[11]

“法律下的自由”所意指的“法律”乃是“法治之法”。“法律下的自由”更为准确的表达或许应当是“法治之法下的自由”。“法治之法”区别于立法之法,具有抽象、普遍、否定性、目的独立性等特征。哈耶克自由主义立法观的核心议题正是在于探讨“法治之法如何可能”这一问题[12]。因此,有必要进一步从国家主义立法观的视角对自由主义立法观所探讨的这一核心问题进行思考与梳理。

二、国家主义立法观的内涵与制度实践

(一)何为国家主义立法观

如前所述,国家主义立法观是国家主义法律观的下位概念,是一种与自由主义立法观相对,以国家主义作为立法主导思想的立法观念。就本文而言,探讨国家主义立法观所聚焦的是转型中国法治秩序建构中以国家为本位的立法观念所面临的诸多挑战与问题。本文主要从实然与应然、主观与客观两个角度试图对国家主义立法观作一个大致的描述。

第一,从应然与实然角度看,国家主义立法观是当下中国法律体系建构过程中所表征的一种实然理念。实然与应然之间的紧张关系牵涉到事实命题与价值命题的分离。自休谟以来,一个“应然”的价值判断无法从一个“实然”的事实判断中推导出来,已成为人们认知活动中的一种普遍的共识[13]。尽管根据人为的规定性条件构成的事实——“制度性事实”(institutional facts)能够从一个实然的事实判断中推出应然的价值判断,本文所试图描述的国家主义立法观仍然聚焦的是事实层面的判断。因此,从事实层面理解国家主义法律观既具有现实原因,也蕴涵了深刻的历史背景。根据现代化原理,中国属于后发现代化国家,这从某种程度上决定了中国作为一个发展中国家在经济社会发展的各个方面皆有“赶超”的特点。而法治国家建设既是一个庞大的现代化工程,又是一项复杂的系统工程,在法律体系建构上的国家主义建构思路是一种理性主义建构态度而非经验主义的自然形成态度,“是一种宿命,势所必然,别无选择”[14]。另外,从共和国法制建设的曲折历程看,诸如摧毁旧法制、阶级斗争法学理论和苏联法对中国法制建设的影响、法律与政策、法律与权力、运动与法制建设、中国传统法律“刑文化”以及传统社会结构对中国国家主义立法观品质的塑造无不具有深刻的历史原因[15]。概括而言,剥离价值判断着重探讨事实层面的国家主义立法观描述有助于我们拨开意识形态纷争所造成的理论迷雾。

第二,从主观与客观角度看,国家主义立法观在主观上存在多种表现形态,同时在客观上又表现为法律体系建构中的技术性特征。

首先,国家主义立法观表现为一种立法指导思想。这是国家主义立法观主观方面的第一种样态。转型中国立法机关的指导思想从哲学基础上看是以整体主义作为方法论的。国家是整体的一部分,国家主义是构成了整体主义的重要组成部分。相应地,整体主义立法观深刻地塑造了国家主义立法观。另外,需要说明的是立法观尽管可以从包含宏观与微观两个层面解读,但从法律体系建构的理论与实践中管窥立法理念能够做到宏观与微观的结合。

其次,国家主义立法观表现为一种立法原则。我国立法机关的立法原则在《立法法》正式颁行后确立了四项立法基本原则:宪法原则、法治原则、科学原则、民主原则。从党的十八届四中全会决议看,科学立法与民主立法仍然作为我国立法的主要原则被加以强调。可以说,这些立法原则已经经由立法法律化和制度化,渗透其中的国家主义立法观自然通过这些原则输送到每一部制定的成文法之中。

最后,国家主义立法观表现为转型中国法律体系建构中的技术性特征。有学者将转型中国的法律体系建构中的技术特征归纳为四项原则:理性主义的建构思路、国家主义色彩、立法中心—行政辅助的运作模式、简约主义的风格[15]。此种概括精准地描述了我国国家主义立法观主导下所表现的四种技术特征,高度概括并反思了这种技术性特征所造成的问题。因此,探讨国家主义立法观必须直面转型中国法律体系建构所呈现的这四项技术特征。在反思这四项技术性特征的基础上,结合哈耶克的自由主义立法观或许能对理解哈氏立法论本身以及转型中国的国家主义立法观所造成的理论与实践困境有所裨益。

(二)国家主义立法观的制度实践

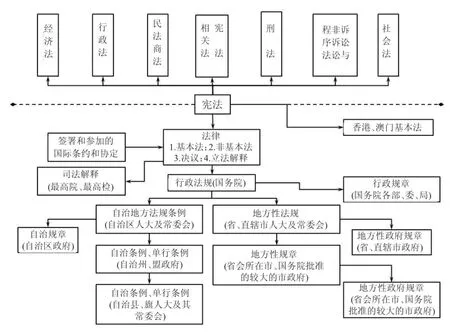

从宏观的立法背景观察,尽管由于中国转型过程中出现了诸多重大事件,中国特色社会主义法律体系在经历了“三步走”的阶段性建构过程后“已然形成”。结合中国立法机关的表述,可用下图大致描绘中国法律体系静态与动态相结合、“一元多级多层次”的结构特征:

中国特色社会主义法律体系结构图

党的十八届四中全会决议提出了建设“中国特色社会主义法治体系”这一新的命题。从“法律体系”到“法治体系”,尽管只有一字之差,却表达了执政者在国家治理观念与现代化顶层设计方面的理论勇气。从“法律体系”到“法治体系”的演进某种程度上表现为从“法制”到“法治”的理论期待。“法制”与“法治”在历史用法、基本内涵、内在联系、动态意义等方面的差异均有助于我们理解“法律体系”与“法治体系”之间的差异[16]。

但是,国家主义立法观在制度实践中导致的问题仍然不容忽视。追问特定理念主导下的制度实践有必要回溯制度概念本源,探求制度的本义。那么,何为制度?就最常用的语义而言,“制度”被定义为“要求大家共同遵守的办事规程或行动准则”“在一定历史条件下形成的政治、经济、文化等方面的体系”[17]。可见“制度”一方面具有规范性,同时具备规范在集合意义上的体系性。正如有学者概括的那样,“制度是规范的集合。制度的主要意义或基本指向是规范化。制度化是就事物的设定和运作所作的规范性安排,是在事物中注入规范性的元素。制度化、规范化的过程不仅是一个秩序化、模式化的过程,也是一个包含目的追求、落实价值判断的过程。”[18]国家主义立法观通过具体的规范创制将立法行为予以制度化。由制度之规范性本义可知,国家主义法律观主导下的立法制度同样具有规范指向。诺内特和塞尔兹尼克认为国家主义立法观使“所有的价值和利益服从于追求由‘国家’决定的绝对优先考虑的某种单一事项”,因而势必具有“压制性”,此种“国家主义类型”的法律工具主义属于压制型法[19]。

就我国的立法制度而言,主要包括立法主体制度、立法权限制度、立法程序制度、立法监督制度(包括备案制度与撤销改变制度)等。制度的本义决定了作为下位概念的立法制度具有相应的规范指向。但是,由国家主义立法观主导下的立法制度在某种程度上没有达到规范性本应实现的效果,造成了诸多问题。概而言之,国家主义立法观认为国家立法权由全国人大及其常委会统一行使,中国特色社会主义法律体系的构建意味着这种“统一而又分层次”的立法主体制度具有天然的正当性,能够保证法律体系内部和谐与国家法制统一。然而,立法主体的过度国家化、整体化,“只有国家组织才可拥有权力创制法律体系中所说的‘法律’”,导致了法律对社会自治和个体自主的封闭性,法律体系自足自洽的弥散机制难以形成[15]。基于理性主义、简约主义、立法中心—行政辅助模式的国家主义立法观可能无法为社会法治秩序的实现提供一种理想的“有法可依”的前提。这也正是本文基于国家主义立法观与自由主义立法观的契合与冲突探讨哈耶克立法思想的出发点之一。

三、契合与冲突:在自由主义和国家主义之间

哈耶克通过“内部规则与外部规则”这一对概念贯穿其自由主义的立法观。以此为切入口有助于我们在理解哈耶克社会理论尤其是法律理论的同时,能更准确地把握国家主义法律观的特征,从而在转型社会的法治秩序建构中形塑一种更加和谐、有效、稳定的新型立法观。正如卢梭所言,立法者所应具备的乃是“一种能够洞察人类的全部感情而又不受任何感情所支配的最高智慧”[20]。尽管立法本身无法在科学的意义上做到穷尽人类的智识与理性,只要认识到人类心智的局限与自由社会对于“法治之法”的迫切需求,我们就有必要停下来认真思考立法在法治国家建设、社会法治化治理中所应扮演的角色与位置。

哈耶克所谓的“内部规则(nomos)”是指一个社会在漫长的文化进化历程中自生自发形成的正当行为规则,又可称为“自由的法律”“一般性行为规则”。这是一种“法治之法”意义上的普遍规则①“法治之法”的另外一层含义在于普遍规则对国家权力形成了某种反制,从参照的意义上看,日本在法治主义形成过程中对于西方尤其是德国“法治国家”理念的贯彻与学习具有一定的借鉴意义。参见江利红的《论法治主义在日本的形成和发展》,载于《人大法律评论》,2014年第2期。。“外部规则(thesis)”是指一种与组织的具体命令相区别的组织规则,乃是基于特定组织或治理者意志而制定的。二者的明显区别在于是否适用于“数量上未知的未来情势”。因此,国家主义立法观在某种程度上所遵循的乃是一种外部规则而非内部规则。内外规则的划分表征了哈耶克在社会秩序规则认识上与整体主义代表的唯理主义“社会规则一元观”的分离。当然,哈耶克自由主义立法观与国家主义立法观的契合与冲突会被放到不同法系的背景下通过比较的方法加以考察。普通法系与大陆法系是否截然两分,经验主义与理性主义是否截然对立,英美法之间在形式与神韵上是否完全不分彼此?对这些问题的回答往往无法绕开对“国家”观念的澄清。

(一)外部规则与国家主义立法观在“国家观念”上的契合

外部规则是区别于正当行为规则的组织规则。内部规则与外部规则的区分实质上是哈耶克社会理论内部秩序与外部秩序的延伸。内部规则是自由之法而外部规则仅仅是立法之法。二者不仅生成的过程不同:内部规则有赖于法官发现并确认正当行为规则,外部规则产生于为控制并管理政府所需的组织规则。

外部规则产生于立法过程,其目标具有三项特征:目的特定性、肯定性命令(positive orders)、组织化运作[21]。外部规则正是在这三方面与国家主义法律观相契合。尽管二者存在技术特征上的契合之处,但国家主义立法观与外部规则的理论语境并不相同。这意味着,二者的契合之处仅仅是一种善意的勾连,其意义在于自由主义视角下的外部规则在理论与实践中造成的问题对国家主义立法观的实践而言具有重要的参考价值。

在“国家观念”上,外部规则在规范生成、理性主义理论基础方面与国家主义立法观相契合。

在规范生成方面,外部规则往往以立法之法的方式得以生成,执行主体乃是政府组织,规范性质上以哈耶克所谓的“公法”(public law)为主。国家主义立法观在规范生成上同样以立法机关为主体。正如莱奥尼(Leoni)所指出的那样,二者背后的理论机理在于立法之法是由人民通过选举产生的代议机关议会产生的,议会的立法体现的是人民自身的意志,这体现了立法之法在政治哲学上的某种正当性与合法性[22]。然而,哈耶克认为正是外部规则的制定与执行极有可能意味着政府作为社会最大的组织会凭借公权力混淆“立法之法”与“法治之法”,个体自由会因此遭受侵害。易言之,外部规则与国家主义立法观在规范生成上均主张依靠国家而非社会创制法律,主张依靠政府组织执行立法之法而非通过司法过程发现法律。

在理论基础方面,外部规则以强烈的理性自负和建构论作为理论基础。国家主义立法观在理论基础上同样以宏大、系统、全面的法律体系建构为目标,理性主义色彩贯穿始终。哈耶克之所以对外部规则背后的唯理主义建构论提出强烈的批判,原因在于他通过知识论与真个人主义方法论的研究,认为解决复杂社会知识分立的同时实现个人与社会整体秩序和谐的方式在于有限理性观的贯彻与实现。组织命令的局限性体现在其有效性与社会复杂程度成反比,“规则所旨在维续的秩序的复杂程度越高,那些必须由指导全局的人所不知道的情势来决定的分立行动的范围就会越大,而且控制也就会越发依赖于规则而不是具体命令。”[21]国家主义立法观所面对的理论命题之一乃是国家治理能力与治理体系的现代化。随着转型中国社会治理所面临的社会复杂程度日益提高,如何实现更有效的、更全面而精细的社会治理是一个我们始终都无法回避的问题。哈耶克认为圆满地维持复杂社会秩序靠的并非“操纵或控制社会成员的方法”,而是实行间接管控,“亦即对那些有助益于型构自生自发秩序的规则予以实施和改进的方式”[21]。

(二)内部规则与国家主义立法观在“国家观念”上的冲突

内部规则与国家主义立法观的冲突某种程度上就是哈耶克所谓内部规则与外部规则之间的冲突。在哈耶克看来,内部规则是法官之法,是“法律人的法律”(lawyer’s law)。这种规则乃是“一些能够适用于任何一个发现自己处于可用抽象方式加以界定的位置上的人的规则”,同时也是“一经形诸文字其约束力即刻便会得到普遍认可的规则”[21]。

内部规则孕育于司法过程,具有三项特征:调整对象是涉他性行为、适用于无数未来情势、遵循一种否定性正义标准(a negative test of justice)[21]。与由权力机构制定的组织规则(rules of organization)相比,内部规则是一种源于自生自发秩序的正当行为规则。

在“国家观念”上,内部规则在概念内涵、秩序生成等方面均与国家主义立法观存在冲突。

第一,就概念内涵而言,内部规则拒斥国家公权干预自生自发的扩展秩序的生成,认为立法在某种程度上是对法治的破坏。内部规则的概念内涵中并不包含国家,甚至反对国家的理性计划与建构。相反,国家主义立法观的概念内涵将国家置于无以复加的至上地位,国家是至高的“善”。国家主义立法观认为,通过国家立法机关的努力,严谨而科学的法律体系能够在整体上得以型构。而这种法典化的努力在内部规则看来仅仅“只不过是把现存的法律系统化而已,并在这样做的过程中,对它加以补充或消除其间的不一致的内容。”[21]显然,国家在二者的概念内涵中扮演了截然不同的角色。追根溯源,二者之所以在概念内涵上存在“国家观念”的冲突,原因在于国家主义立法观遵循的是自亚里士多德以来的“自然—人为”绝对两分理念,而哈耶克的立法理论在基础上瓦解了这种两分世界观,提出了“自然—人为—人之行动而非设计”的三分法。

第二,在秩序生成上,内部规则倚重法官造法(judge-made-law)。化解破坏秩序的纠纷、提供普遍的合理预期、维护“一种不断展开的行动秩序”乃是法官的任务所在[21]。国家观念在内部规则的秩序生成图景中仍被视为警惕与限制的对象。国家主义立法观将法律视为秩序生成的“公器”,具有明显的法律工具主义倾向。法治秩序的生成很大程度上取决于规则能否为社会个体提供确定的预期。国家主义立法观通过国家自上而下式的法律体系建构,通过“立法中心”式的法秩序生成模式,造成了社会法治化治理中浓厚的国家主义色彩。这在一定程度上遮蔽了社会与个体的自治空间。因此,应当激活诸如法律的“国家认可”概念,引入与“法律保留”相伴随的更为广泛的“法律延伸”概念[21]。哈耶克并不认为国家主义立法观所认信的法律体系建构模式能够提供确定的预期。

内部规则经由司法能够维护一种不断扩展的行动秩序,保障每一个体“确获保障之私域”(a protected domain individuals)。内部规则如何应对哈耶克所批判的国家主义立法观在提供明确预期上的某些困境?由于客观情势变动不居决定了保护全部预期是不现实的,同时考虑到预期实现在整体上最大化,正当行为规则仅仅保护部分而非全部预期[21]。那么,哪种预期值得正当行为规则保护?显然,只有“合法的”预期(“legitimate expectations”)才能受到保护。正如哈耶克所言,法治之法在提供合法预期保护上的意义不在于“给每个人所应得的”(give each his due,suum cuique tribuere),法律无法仅凭自身的力量就能实现此种正义。内部规则提供的仅仅是“每时每刻都能够对每个人确受保障的领域之边界加以确定并因此能够对‘你的’和‘我的’(meum and the tuum)做出界分的规则”[21]。社会文明之进步只有在明确各自自由行动之边界而互不侵犯的前提下充分发挥自身的智识以追求自己的目标,从而才有可能形成一种以劳动分工为基础的自生自发秩序,从而不断创造物质财富。在哈耶克看来,财产权制度乃是提供这种明确预期的重要内容之一,因为法律、自由与财产权密不可分。

[1]于浩.国家主义源流考[J].浙江社会科学,2014,(10).

[2]吕世伦,贺小荣.国家主义的衰微与中国法制现代化[J].法律科学,1999,(3).

[3]马立诚.当代中国八种社会思潮[M].北京:社会科学文献出版社,2012:80.

[4]叶传星.转型社会中的法律治理:当代中国法治进程的理论检讨[M].北京:法律出版社,2012:108-109.

[5]许纪霖.当代中国的启蒙与反启蒙[M].北京:社会科学文献出版社,2011:236.

[6]蔡拓.全球主义与国家主义[J].中国社会科学,2000,(3).

[7]周永坤.法律国家主义评析[J].云南法学,1997,(1).

[8]刘诚,杜晓成.为国家主义法制观正名——以新中国1949年至1957年的法律实践为例[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2005,(5).

[9]朱祥海.国家主义法哲学——以前苏联法和国家理论为重点的考察[D].长春:吉林大学,2008:10.

[10][英]哈耶克.自由秩序原理[M].邓正来,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1997:163-164.

[11]张志铭.法理思考的印迹[M].北京:中国政法大学出版社,2003:449.

[12]安恒捷,田玉娟.法律先于立法——读哈耶克:《法律、立法与自由》[N].人民法院报.2015-04-03(6).

[13]张志铭.法律解释操作分析[M].北京:中国政法大学出版社,1999:92-93.

[14]张志铭.转型中国的法律体系建构[J].中国法学,2009,(2).

[15]蔡定剑.历史与变革——新中国法制建设的里程[M],北京:中国政法大学出版社,1999:225.

[16]张志铭,于浩.现代法治释义[J].政法论丛,2015,(1).

[17]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典:第5版[Z].北京:商务印书馆,2005:1756.

[18]张志铭.司法判例制度构建的法理基础[J].清华法学,2013,(6).

[19][美]诺内特,塞尔兹尼克.转变中的法律与社会——迈向回应型法[M].张志铭,译.北京:中国政法大学出版社,2004:85,95.

[20][法]卢梭.社会契约论[M].何兆武,译.北京:商务印书馆,2003:49-51.

[21][英]F.A.哈耶克.法律、立法与自由:第1卷[M].邓正来,等,译.北京:中国大百科全书出版社,2000:199.

[22][意]布鲁诺·莱奥尼.自由与法律[M].秋风,译.长春:吉林人民出版社,2004:104

(责任编辑:任屹立)

Agreement and Conflict:Concept of Liberal Legislation and National Legislation

AN Heng-jie

(Law School,Renmin University of China,Beijing,100872,China)

With the vigorous development of the rule of law in contemporary China,legislation has made great achievements at the same time.It is necessary for us to come back to look at the history of law,legislation and rule of law.Thoughts on this article are carried out with“nation-nationalism-legal concept of nationalism-legislative concept of nationalism”for clues.Through the analysis of concepts such as liberalism and nationalism,this article reveals the content of the national legislation in view of performance,features,theory and practice,and on the basis of combining Hayek’s view of liberal legislation,this article disclosures the agreement and conflict between concept of national legislation and Hayek's“nomos and thesis”theory.

liberalism;nationalism;rule of Law

D901

A

1671-0304(2015)06-0036-07

2015-08-15[网络出版时间]2015-11-30 13:08

国家社科基金重点项目“国家主义法律观研究”(14AFX004)。

安恒捷(1991-),男,浙江绍兴人,中国人民大学法学院博士研究生,主要从事司法原理与司法制度研究。