藏族大学生的群体认同对跨民族交往的影响

杨晓莉,刘力

藏族大学生的群体认同对跨民族交往的影响

杨晓莉1,刘力2

(1.西北师范大学心理学院西北少数民族教育发展研究中心,甘肃兰州730070;2.北京师范大学心理学院应用实验心理北京市重点实验室,北京100875)

群体认同影响着人们对不同群体的态度和群际交往。本研究随机抽取某民族大学232名在校藏族大学生进行了问卷调查,结果发现,接受调查的藏族大学生的群体认同分为四类:藏族人;藏族人,其次才是中国人;中国人,其次才是藏族人;中国人。本研究中同时认同国家身份和藏族身份的被试居多;不同类型的群体认同对跨民族交往具有显著影响。其中,具有双重身份认同的藏族大学生的跨民族交往意愿、藏汉关系亲密度感知显著高于排斥性身份认同的藏族大学生。这表明加强藏族大学生的双重身份建构非常必要,未来研究可以从公民教育、双语教育等视角探讨加强藏族大学生双重身份认同的建构。

群体认同;跨民族交往;藏族大学生

一、研究背景

我国是一个统一的多民族国家,各个民族既是一个独立的民族,又是中华民族的组成部分。因此,对于中华民族大家庭成员之一的藏族同胞而言,除了藏族人身份,还有中国人身份,相应地就存在民族和国家两种群体认同。关于民族认同与国家认同之间的关系,一些研究(王嘉毅,常宝宁,2009)发现,二者呈正向相关关系,即民族认同越强,国家认同也越强,二者是和谐的;也有研究(Flannery,Reise,&Yu,2001)发现,二者呈负向相关关系,即民族认同越强,国家认同越弱,二者是冲突的、矛盾的;还有研究(Verkuyten&Brug,2002)认为,二者的关系不确定,在某些情境下二者的关系是和谐的,在另一些情境下二者的关系是冲突的。这些研究的重点都在于考察民族认同与国家认同之间呈何种线性关系。与此不同,Hong等人(Hong et al.,2004)则从类型划分的角度提出了民族认同和国家认同之间关系的几种类型。他们以香港人为例,区分了香港人对其香港人身份认同和中国人身份认同的四种类型:①香港人;②香港人,其次才是中国人;③中国人,其次才是香港人;④中国人。其中,第①种被称为排斥性身份认同(exclusive identity),第②和第③种被称为双重身份认同(dual identity),第④种被称为上位身份认同(superordinate identity)。如果按照民族认同与国家认同之间关系的类型划分,那么,我国藏族人的身份认同具有哪几种类型?各种类型的分布如何?不同类型的身份认同又如何影响跨民族的交往?本研究将对这些问题进行探讨,这一研究将有助于揭示我国藏族大学生的群体认同现状,进而为我国民族关系的改善提供理论依据。

(一)排斥性身份认同与群际关系

20世纪 70年代以来,Doise和 Deschamps (1978)的类别区分模型(model of category differentiation)和Tajfel、Turner(1986)的社会认同理论(social identity theory)在理解和揭示群际关系的社会心理机制方面颇有影响。Doise认为,对人的分类会使知觉者夸大社会类别之间的差异性,即群际加重效应(accentuation of interclass effect),也会使知觉者夸大类别之内的相似性,即群内加重效应(accentuation of intarclass effect)。类别区分模型蕴含的一个假设是:在任一维度上的分类都会加强群际差别,分类差别又会导致群际偏见。这说明了群际分类与群际评价之间的密切关系。在此基础之上,Tajfel提出社会认同理论试图从群体认同层面来揭示群际偏见的内在机制。该理论认为,群体认同影响着人们对不同群体的态度。通常情况下,人们对内群体更加地同情,对外群体更加地贬抑(Tajfel&Turner,1986)。他们用最小群体范式(minimal-group paradigm)的实验表明,当随机地把群体成员分为内群体和外群体时,即使当个体单纯地意识到群体分类时,就会形成群体认同,进而产生内群体偏好和外群体贬抑。可见,对内群和外群的分类与认同是群际偏见形成的基础。研究(Van Zomeren,Postmes& Spears,2008)表明,高度的内群体认同是引发集群行为的重要因素之一,尤其对于“种族”这种显著性社会类别而言,群体认同的这种效应更加突出。基于类别区分模型和社会认同理论,本研究预期,相比那些形成多重群体认同表征的藏族人(例如,我既是中国人,又是藏族人),那些只建立本民族身份认同表征的藏族人(例如,形成了“藏族人”和“汉族人”的排斥性身份认同),其跨民族交往的意愿较弱,群际关系亲密度知觉较远。

(二)双重身份认同的建立对群际关系的改善

1998年的诺贝尔经济学奖获得者Sen曾说:“当代世界冲突或潜在冲突的一个主要来源就是人们往往只按照宗教或文化对人类进行单一分类,如果人们能够进行多重分类或改变分类模式,冲突将会大大减少”(Sen,2006)。这说明了单一的社会分类是导致群体冲突的重要因素,如果能够进行“再分类”则可以改善群际关系。共同内群体认同模型(common ingroup identity model,CIIM)和双重身份认同模型(dual identity model,DIM)正是基于“再分类”来改变人们对于群体认同的认知表征,进而改善群际关系的。

基于类别区分模型和社会认同理论的逻辑基础,Gaertner等人(1993)提出了共同内群体认同模型(CIIM)。其基本观点是:当个体将原来的两个分离群体的认知表征改变为一个包摄水平更高的上位群体时(例如,由“藏族人”与“汉族人”这样的认知表征改变为“中国人”的认知表征),原来内群体的积极评价和外群体的消极评价就会在更抽象而不是更具体的水平上理解加工,从而减少了群际偏见。这种方法是促使上位群体分类形成以代替原先的“内群体-外群体”的分类,这样可以改变原初分类的显著性基础,使得原来的内群体更加丰富,外延更广。实证研究(Crisp,Stone&Hall,2006)发现,改变原有的对目标对象的二分分类法,即避免形成排斥性身份认同时,对目标对象的重新分类且增加社会分类的复杂性是偏见减少的有用方法。

CIIM的核心是强调通过模糊群际分类界限,建立上位身份(superordinate identity)来减少偏见。研究(Gaertner&Dovidio,2000)发现,当某种类别对于该群体非常重要时,这种“再分类”并不一定能导致偏见减少,它反而会使得群体因为身份的削弱而感知到威胁。因此,Gaertner和Dovidio(2000)又在CIIM的基础上提出了双重身份模型(dual identity model,DIM)。DIM认为,以共同内群体认同模型为基础的再分类,不仅可以再分类为单一群体的表征,也可以再分类为上位群体和亚群体这种双重身份形式的认知表征(例如,从“藏族人”和“汉族人”这样的独立表征改变为“中国藏族人”“中国汉族人”),这种再分类形式就是“不同群体在同一小组中一起工作”的认知表征。如果人们仍然认为他们是不同群体的成员,同时也是相同的上位群体中的一部分,相比那些仅认为他们是“独立群体”而言的成员来讲,其群际态度更积极。DIM既可以保持原先群体特征的独特性,同时又建立了上位群际联系,这尤其对不同种族/民族的群际关系有益(Gonzále& Brown,2006)。例如,Dach-Gruschow和 Hong (2006)以卡特里娜灾难给美国的黑人和白人带来了巨大分裂的事件为例,证明了对于支配性群体或霸权群体来说,双重身份(并非仅仅建立上位身份)的建立可以减少偏见。因为对处于优势地位的美国白人来说,当建立“美国人”认同时,在他们眼里,“美国人=白人”,因此,白人仍然认为其他少数族裔群体是外群体,并不能真正形成上位群体的认知表征,因此,对黑人的偏见并不能减少;但是,当建立“美国白人”(White American)和“美国黑人”(European American)这样的双重身份认同时,反而从语义上暗含了其他少数族裔都是“美国人”,这种分类方法会使得人们对原来群体的偏见降低。因此,从双重身份认同的理论模型出发,本研究预期,相比仅仅建立排斥性身份认同的藏族人,那些建立了双重身份认同表征的藏族人,其跨民族交往较为良好。

纵观以往群体认同与群际态度之间关系的研究我们发现,以往很多研究都是以对外群体的偏见(其它指标还有对外群体的刻板印象、歧视等)作为因变量进行研究的。其实,偏见还包括内群体偏好,但以往研究很少关注。内群体偏好并不必然等同于外群体偏见,倾向于与内群体成员交往并不意味着对外群体存有偏见(Gaertner&Schopler,1998)。本研究采用跨民族交往作为因变量,以跨民族交往意愿、民族间的社会距离和关系亲密度知觉作为其操作性指标。其中,跨民族交往意愿和民族间的社会距离都属于对内群体偏好的测量。基于前面的理论分析,本研究假设,相比排斥性身份认同(认同为藏族人)条件,在双重身份认同(认同为“中国藏族人”和“藏族中国人”)条件下,藏族大学生的跨民族交往较为良好。

二、研究方法

(一)被试

本研究随机选取北京某民族大学的232名藏族大学生作为被试。其中,男生占 57.5%,女生占42.5%;被试的年龄范围在18-23岁之间,平均年龄21.1岁;79%的被试生活在少数民族聚居区,75%的被试在家和父母用母语交流,96.8%的被试父母同属于藏族;所有被试在汉文化区域生活年限为2-4年,学习汉语的时间平均为13.8年。

(二)测量工具

1.群体认同问卷。本研究参照 Hong等人(2004)对香港人自我声称的社会认同(self-claimed social identity)的测量,编制了藏族大学生自我声称的群体认同问卷。题目要求被试从下面四个选项中选出一个最符合其身份的选项:A、藏族人;B、藏族人,其次才是中国人;C、中国人,其次才是藏族人;D、中国人;E、其他身份。本研究中,选择“其他身份”的仅有3位被试,为了数据分析的方便,我们删除了这3位被试的数据。

2.跨民族群体交往意愿的测量。采用Williams等人(2008)研究中使用的外群体倾向量表(othergroup orientation scale),主要测量了个体对与不同民族群体交往时的总体态度,包括5个题项,例如,“我希望与其他民族的人交往”。但由于本研究以藏族为被试,为了避免本研究“其他民族群体”表述的含糊性,不仅让被试评定了他们与其他少数民族交往的态度(本研究选取的被试均来自多民族的混合学校,且藏族独立编班),也评定了与汉族人的交往态度,共有10道题目。例如,“我很想结识更多的汉族人(其他少数民族人)作为朋友”。分数越高,代表跨民族交往意愿越强。高承海和万明钢(2013)曾验证了该问卷在中国少数民族群体中的适用性。本研究中,两因素的验证性因素分析结果为:χ2/df=2.92(χ2=119.72,df=41),NFI=0.89,CFI=0.83,IFI=0.89,TLI=0.87,RMSEA=0.08,两个分量表的内部一致性系数分别为α汉=.78;α少=.68,这表明该问卷具有较好的信效度。

3.民族间的社会距离问卷。采用修正后的博格达斯特社会距离量表来测量藏汉人们之间近距离和深层次的社会距离(Bogardus,1925)。被试需要分别评定其愿意与汉族人居住、约会、恋爱、结婚、子女收养或被收养、租房或工作的态度。其中,4个反向题目,4个正向题目。分值越大,表示社会距离越近。单因素验证性因素分析的结果为:χ2/df=1.74 (χ2=27.83,df=16),NFI=0.86,CFI=0.93,IFI= 0.93,TLI=0.88,RMSEA=0.08。本研究中,该问卷的内部一致性系数α=.85。这表明该问卷的信效度较为良好。

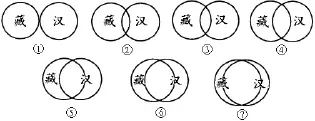

4.藏汉关系亲密度的知觉。采用Aron,Aron,&Smollan(1992)的人际关系亲密度量表(Inclusion of Other in the Self Scale,即IOS),该问卷只有一道题目,并以7个示意图的形式来表示(见图1),而且,每个示意图都由两个圆圈组成,通过变化两个圆圈交叉的距离程度来表示关系亲密度。该量表采用7点计分,是连续性量表。该问卷也可用来评定群体之间的关系亲密度(Gaertner&Schopler,1998)。为了增强量表的可靠性,本研究设立两道题目,要求被试就以下两个选项进行回答。①你认为藏民族和汉民族的心理距离可以用以下哪种图来表示?②你认为藏民族和汉民族的亲近程度可以用以下哪种图来表示?本研究以这两道题目的平均分作为关系亲密度知觉的指标,分值越大,表示关系越亲密。经统计,该问卷的内部一致性系数α=.90。

图1 藏汉关系亲密度知觉的测量图

(三)研究程序

本研究采用整班统一匿名施测,研究者利用课间时间统一发放问卷,要求被试按照问卷中规定的指导语答卷,回答完毕者举手示意,研究者检查并回收问卷,然后给每位被试发放价值3元钱的小礼物作为回报。为避免施测的顺序效应,测量时,一半被试先填写群体认同问卷,后填写跨民族交往问卷,另一半被试填写的顺序正好相反。

三、结果分析

(一)藏族大学生的群体认同类型的分布情况

藏族大学生自我声称的群体认同的类型分布为:35%的被试选择了“藏族人”身份认同;35%的被试选择了“藏族人,其次中国人”的身份认同;23%的被试选择了“中国人,其次藏族人”的身份认同;4%的被试选择了“中国人”的身份认同,还有3%的被试可能由于各种原因选择了其它身份。这一结果表明,藏族大学生主要存在藏族身份和国家身份的双重身份认同,这些藏族大学生占了总体的62%,这表明我国藏族大学生的主流还是非常认同国家的。

(二)两类身份认同条件下藏族大学生跨民族交往的差异

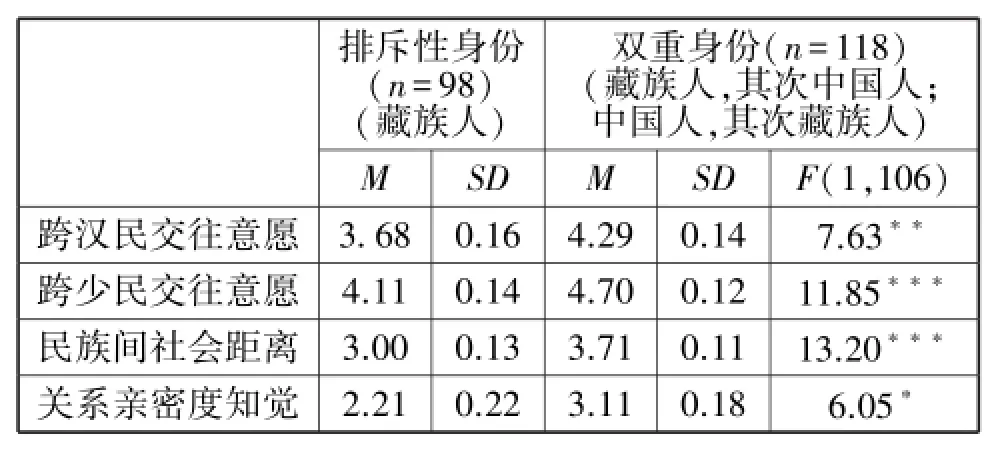

本研究将选择了“藏族人”身份认同的被试命名为排斥性身份认同组;将选择了“藏族人,其次是中国人”和“中国人,其次是藏族人”的被试合并,并命名为双重身份认同组。然后,以这两类身份认同为自变量,以跨汉民交往意愿、跨其他少数民族交往意愿、民族间的社会距离和藏汉关系亲密度为因变量,进行多元方差分析。结果显示,身份认同的主效应显著,F(4,206)=5.57,p<.001,η2=.18;进一步的分析发现,身份认同对于四个因变量的效应都非常显著。简单对比发现,相比排斥性身份认同,当藏族大学生选择了双重身份认同时,其跨汉、跨其他少数民族交往意愿较强,民族间的社会距离较近,对藏汉关系知觉较亲密(见表1)。

表1 两类身份认同条件下藏族大学生跨民族交往的差异(N=216)

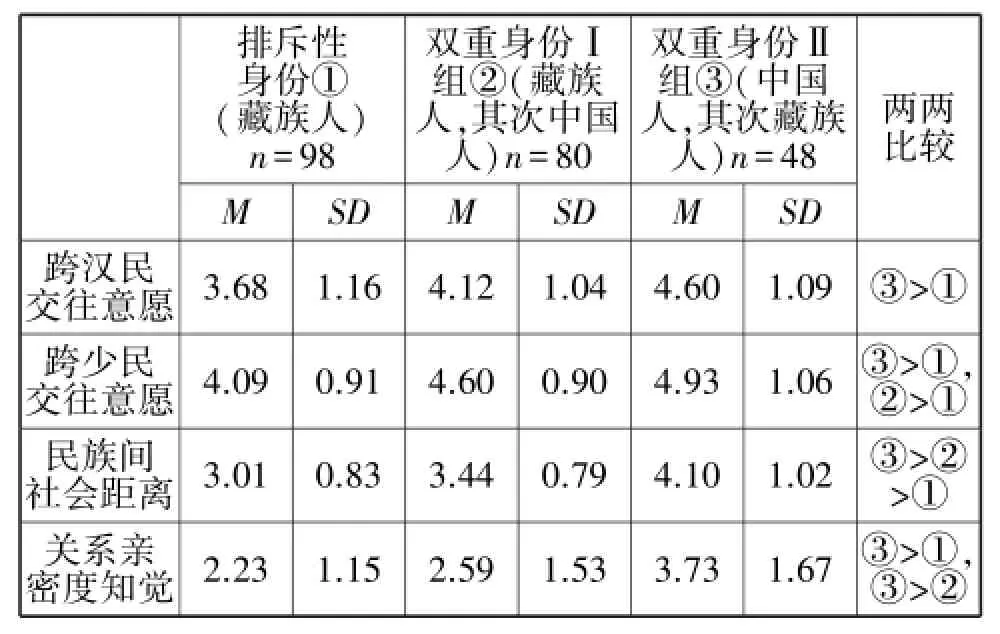

(三)三类身份认同条件下藏族大学生跨民族交往的差异

本研究中,选择“藏族人,其次是中国人”身份的被试很可能和选择“中国人,其次是藏族人”身份的被试在跨民族交往的表现上不同,因此,本研究又将选择了“藏族人,其次是中国人”的被试划分为双重身份认同Ⅰ组,将选择了“中国人,其次是藏族人”的被试划为双重身份认同Ⅱ组,将选择了“藏族人”身份认同的被试划分为排斥性身份认同组。

本研究以上述三类身份认同为自变量,以跨民族交往的四个变量为因变量进行多元方差分析。结果显示,身份认同的主效应显著,F(4,216)= 11.14,p<.001,η2=.29;进一步的分析发现,身份认同对于跨汉民交往意愿(F(2,220)=5.82,p<.01,η2=.10)、跨其他少数民族交往意愿(F(2,220)= 7.07,p<.001,η2=.11)、民族间的社会距离(F(2,220)=12.99,p<.001,η2=.19)和藏汉关系亲密度(F(2,220)=9.18,p<.001,η2=.14)四个因变量的效应都显著。事后比较发现,在所有的因变量上,双重身份Ⅱ组的跨民族交往得分显著高于排斥性身份认同组;在民族间的社会距离和藏汉关系亲密度知觉方面,双重身份Ⅱ组得分显著高于双重身份Ⅰ组(详见表2)。

表2 三类身份认同条件下藏族大学生跨民族交往的差异(N=226)

四、讨论

本研究发现,在最符合其身份认同的选项上,藏族大学生选择了“藏族人”的身份,其次选择了“藏族人,其次是中国人”身份;再次选择了“中国人,其次才是藏族人”的身份,选择纯粹的“中国人”的人数比例非常小。这说明,受调查的藏族大学生主要存在藏族身份认同和双重身份认同。而且,所认同的身份类型不同,其跨民族交往水平也不同。本研究显示,在双重身份认同条件下,藏族大学生的跨民族交往意愿较强,民族间的社会距离较小,藏汉关系感知较亲密;在排斥性身份认同条件下的跨民族交往水平略低。而且,认同为“藏族人,其次是中国人”和认同为“中国人,其次是藏族人”的藏族大学生,其跨民族交往也不同;相比较而言,认同为“中国人,其次是藏族人”的被试报告的民族间社会距离较近,藏汉关系感知较亲密。这一结果说明,藏族大学生自我声称的身份认同类型对跨民族交往具有显著影响,这完全验证了本研究的假设。

民族是个体的重要身份,它是个体自我概念和自尊的重要来源,藏族人不可能轻易放弃“民族”这个重要身份,如果为建立上位群体认同而放弃民族认同,这最终对内群体关系不利,也会对个体的重要身份认同和对群体的独特性产生威胁(LaFromboise,Cloeman,&Gerton,1993),因此,选择纯粹的“中国人”身份认同的藏族人很少。那些仅仅建立“藏族人”这种排斥性身份认同的被试,实际上是形成了“藏族人”是内群体,“汉族人”是外群体的心理表征,因此,这类被试可能表现出较不理想的跨民族交往。本研究也表明,有相当多的被试选择了双重身份认同,而且,双重身份的建立有利于跨民族交往,尤其是建立“中国人,其次是藏族人”的双重身份认同更有利于促进跨民族交往。这种双重身份认同既保持了藏族人的认同,又保持了对中国人的认同,这类被试既认为自己是中华民族大家庭的一员,又和其他民族的人具有同样的上位身份“中国人”,他们视其他民族的人也为内群体成员,因此,这类被试表现出较为良好的跨民族交往;不仅如此,这种双重认同对于建构费孝通先生所谓的“中华民族的多元一体格局”具有重要意义(费孝通,1989)。本研究的结果与以往研究也基本一致。以往有研究(Hong,et al.,2004)表明,启动上位身份有利于积极群际关系的建立,但是,当某种身份特别独特(例如,种族、民族)时,建立双重身份更利于群际关系。当然,并不是每一个成员都能顺利实现双重身份认同的建立,本研究表明,有51%的被试选择了双重身份认同,42%的被试选择了藏族身份认同。形成这种认同分布规律的原因,更多的是藏汉群体文化价值观的差异而造成。本研究中的藏族被试从小都在藏文化区域生活,在汉文化区域生活的平均年限为2.5年,他们虽然学习汉语,但更多的是双语人(bilingual),并非真正的双文化人(bicultural individual)(杨晓莉,刘力,张笑笑,2010)。文化的共享现实理论(shared reality theory)认为,共享现实是一个群体成员关于对该群体中文化价值观等集体信念的共享,这种共享有利于加强群体成员的内群体认同(Hardin&Higgins,1996)。因此,由于文化价值观的差异以及对所学汉文化价值观共享程度的差异而造成了藏族人群体认同的不同。未来研究可以从公民教育、双语教育视角探讨加强藏族大学生双重身份认同的建构。

当然,本研究也存在一些不足。由于取样的困难性,本研究选取了在中国内地民族院校藏语系读书的藏族大学生作为被试,这部分被试并非最典型的藏族人;而且,本研究只是相关研究,并没有采用实验法检验身份认同类型对于跨民族交往的因果效应。对于这些,未来研究都可以探讨。

[1]费孝通.中华民族多元一体格局[M].北京:中央民族大学出版社,1989:131.

[2]高承海,万明钢.民族本质论对民族认同和刻板印象的影响[J].心理学报,2013,45(2):231-242.

[3]王嘉毅,常宝宁.新疆南疆地区维吾尔族青少年国家认同与民族认同比较研究[J].当代教育与文化,2009(3):1-6.

[4]杨晓莉,刘力,张笑笑.双文化个体的文化框架转换:影响因素与结果[J].心理科学进展,2010,18(5):840-848.

[5]Aron,A.,Aron,E.N.,&Smollan,D.Inclusion of Other in the Self Scale and the Structure of Interpersonal Closeness[J].Journal of Personality and Social Psychology,1992,63:596-612.

[6]Bastian,B.,&Haslam,N.Immigration from the perspective of hosts and immigrants:Roles of psychological essentialism and social identity[J].Asian Journal of Social Psychology,2008,11:127 -140.

[7]Bogardus,D.Bogardus’s Social Distance Scale[J].Journal of Research on Adolescence,1925,15:25-36.

[8]Crisp,R.J.,Stone C.H.&Hall N.R.Recategorization and Subgroup Identification:Predicting and Preventing Threats From Common Ingroups[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2006,32:230-243

[9]Doise,W.,Deschamps,J.,C.&Meyer,G.The accentuation of intra-category similarities.In H.Tajfel(Ed.),Differentiation between social groups(pp.159-168)[M].London:Academic Press,1978.

[10]Dach-Gruschow,K.&Hong,Y.Y.The Racial Divide in Response to the Aftermath of Katrina:A Boundary Condition for Common Ingroup Identity Model[J].Analyses of Social Issues and Public Policy,2006,6:125-141

[11]Gonzále,R.,and Brown,R.Dual identities in intergroup contact:Group status and size moderate the generalization of positive attitude change[J].Journal of Experimental Social Psychology,2006,42:753-767

[12]Gaertner,L.&Schopler,J.Perceived ingroup entitativity and ingroup bias:An interconnection of self and others[J].European Journal of Social Psychology,1998,28:963-980.

[13]Gaertner,S.L.,Dovidio,J.F.,Anastasio,P.A.,Bachman,B.A.,&Rust,M.C.The common ingroup identity model:Recategorization and the reduction of intergroup bias[C]//In W.Stroebe&M.Hewstone(Eds.),European review of social psychology(pp.1-26).Chichester:Wiley,1993.

[14]Gaertner,S.L.,&Dovidio,J.F.Reducing intergroup bias:The Common Ingroup Identity Model[M].Philadelphia,PA:Psychology Press,2000.

[15]Hong,Y.,Coleman,J.,Chan,G.,Wong,R.Y.M.,Chiu,C.,&Hansen,I.G.,et al.Predicting intergroup bias:The interactive effects of implicit theory and social identity[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2004,30:1035-1047.

[16]LaFromboise,T.,Coleman H.,&Gerton,J.Psychological impact of biculturalism:evidence and theory[J].Psychological Bulletin,1993,114:395-412.

[17]Sen A.Identity and Violence:The Illusion of Destiny[M].New York,W.W.Norton,2006:73-76.

[18]Van Zomeren,M.,Postmes,T.,&Spears,R.Toward an integrative social identity Model of collective action:A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives[J]. Psychological Bulletin,2008,134(4):504-535.

[19]Flannery W P,Reise S P,Yu J.An empirical comparison of acculturation models[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2001,27:1035-1045.

[20]Williams,M.J.,&EberhardtJ.L.Biological conceptions of race and the motivation to cross racial boundaries[J].Journal of Personality and Social Psychology,2008,94:1033-1047.

责任编辑:毕曼

G446

A

1004-941(2015)06-0163-05

2015-08-30

教育部人文社科青年项目(项目编号:13YJC190027);国家社科基金青年项目(项目编号:14CSH037);2014年度甘肃省教育科学“十二五”规划课题重点项目(项目编号:GS[2014]GHBZ015)。

杨晓莉(1979-),女,副教授,硕士生导师,研究方向为民族心理学。