学校体育篮球教材建设体系的技术运用思考

薛红文

Beijing University of Technology,Beijing 100124,China.

体育教材的内容是一线体育教师直接作用于或者说传授给学生的信息,也是学生在课堂中将要掌握的内容,因此,教材对于实现教学目标、知识技能的传授、学生学习兴趣的培养、学生终身体育意识及综合素质能力的养成等方面皆起着不可替代的关键性作用。篮球项目教学是中小学乃至大学的热门项目之一,因此,笔者对当前篮球教材的现状进行分析以及篮球教材的建设方面进行了剖析,找出如今篮球教材建设中的问题,并在技术运用的视野下对篮球教材的建设做一个分析和展望。

1 当前学校篮球教材内容现状分析

当前学校体育篮球教材应是在《体育与健康课程标准》和《体育课程教学指导纲要》中对于学校篮球课程教学的目标、内容以及课时的要求下进行编写的,其应是教师教学与学生学习之间重要的媒介,更应是篮球课程教学目标以及篮球教学过程中学生素质发展及能力培养的首要选择。就当前学校体育篮球教学进度和评价体系中的教材内容入手,当前篮球教材内容的现状进行分析。

1.1 篮球教学进度中教材内容现状分析

教学进度是整个学期教学内容安排的整体体现,应具有阶段性、系统性和概括性的特点,教学进度的合理安排是学生能够顺利地学会该项运动项目的重要保证,下面以《普通高中课程标准实验教科书教师用书(体育篇)》中篮球单元教学计划的一部分为例进行分析。

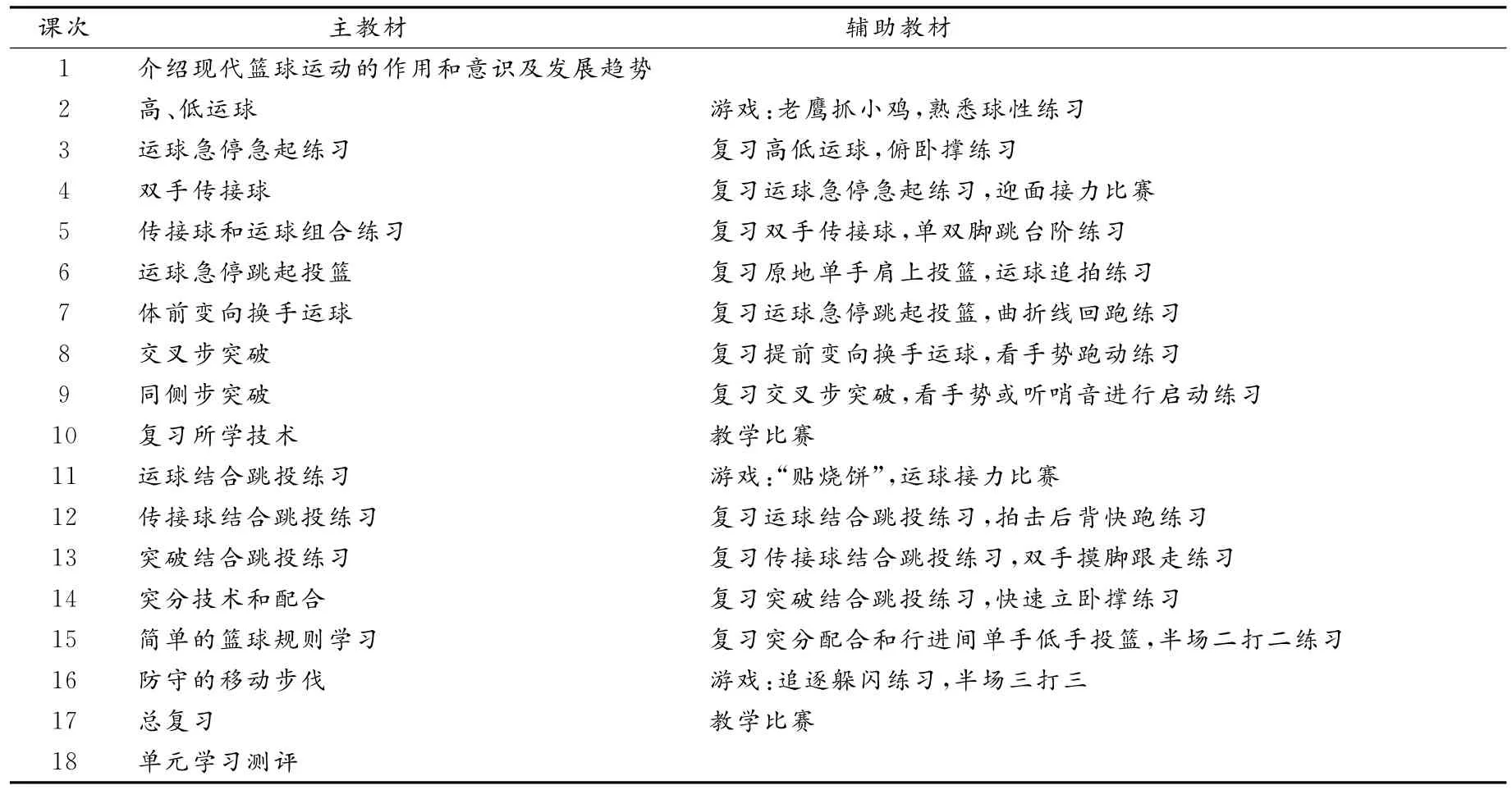

学习目标:1)学生能够积极地参与篮球运动的学习和锻炼;2)学生较好地掌握基本技术、战术的同时体验学习和成功的乐趣;3)培养学生良好地合作精神和团队意识;3)使学生能够遵守篮球规则。在此案例的学习目标中可以看出,其充分地体现了《体育与健康课程标准》中以学生为主体、以学生“健康”为首要目标、以培养学生终身体育意识为首要任务的重要思想,可谓是紧跟素质教育的步伐。该教学进度中18次课的主要和辅助教材内容见表1。

该教学进度的教材内容能够涵盖篮球各项基本技术,即脚步、运球、传接球、投篮和突破技术,同时使学生能够学习到基本的篮球规则,更能涉及到对于学生灵敏性、爆发力以耐力的提高。但是,该教学进度教材内容的阶段性(即内容难度递进性)不明显,举例说明,移动技术应是最为基本的篮球技术却放在了学期最后,体前变向运球技术没有放在运球技术学习中却放在了投篮及传接球技术之后。其次,该教材内容过度注重篮球技术的掌握,忽视了技术的运用,举例说明,交叉步突破技术中没有指明是运球交叉步突破还是持球交叉步突破,两者虽技术动作特点有些相似,但是这里忽视了前者没有接球动作而后者却具有,而接球动作又是能够成功运用交叉步突破技术的重要条件,并且我们可以看到该教材内容有大量的课时是在掌握和巩固技术以及素质练习,缺少对学生如何在比赛中运用技术的锻炼,因此,篮球技术掌握与技术运用的内容在篮球教材中应是相互配合、相互贯穿的。

1.2 篮球教材评价内容现状分析

篮球教学评价内容是篮球教材内容的重要组成部分。以某高中篮球课程技评表为例进行分析其内容,不难发现问题所在(见表2)。

表1 18课时的教材内容

表2 某高中篮球课程技评表

此考核内容的优点在于其涵盖了篮球的各项基本技术,即投篮、传接球、运球等,但是也存在着较多的问题,首先此技评内容没有依据课程目标的要求,没有对于学生心理以及社会适应能力的考核,其次此考核内容过于注重如投篮进球个数、跑篮时间等硬性指标的追求,这会严重影响课余时间学生对于篮球运动的热情,最后此考核内容只注重了对于学生的技术掌握的评价,忽视了学生在比赛中运用技术的评价,换言之,即不能评价出学生是否真正“会打篮球”。

综上而言,当前我国学校体育篮球教学教材中仍然存在以下若干问题,第一,教学内容出现重复。在当前学校篮球教学课堂中,常常出现小学、中学甚至大学的教学内容,都围绕移动脚步技术学习、传接球技术学习、运球技术学习以及投篮技术学习等,教学内容多并且重复,那么教学内容直接反映得就是教材内容,那么教材内容的重复就是一个非常关键的问题。第二,忽略了课程目标几个领域。自2001年《体育与健康课程标准》实施以来,体育课程便出现了4个领域的目标,即“身体健康目标、运动参与目标、运动技能目标、社会适应能力及心理健康目标”。那么当前体育课堂中,过于注重学生篮球技术的掌握,虽有比赛,但常出现学生不会打比赛而渐渐失去兴趣的情况,这种情况将严重阻碍学生的学习积极性,因此就更难完成体育课程“运动参与”、“心理健康”等几个领域目标了。第三,学生的学习评价片面且单一。当前篮球教学的考试中,过于注重学生技术掌握的考评,即投篮个数、运球过杆时间等方面,将上述方面视为评价学生是否会打篮球的标准的做法是错误的。首先,笔者之前分析过“技术好不等于会打篮球”,其次,这样的考评方式可能会出现“打比赛好的学生投篮个数少”的情况,这样会严重影响学生的学习兴趣,影响学生的运动参与。

通过对以上几个问题的分析,可以看出现在渴望一种新的篮球教材的出现,来辅助我们的技术掌握为主的篮球教材体系,从而解决“怎样让学生真正会打篮球”的问题。

1.3 学校体育篮球教材的目的——兼谈“会打篮球”

我们编写篮球教材的目的就是教会学生打篮球,避免出现学生在篮球比赛中手足无措的情况,从而使学生爱上篮球运动,提高学生学习兴趣,并且在前面的内容中,反复提到“让学生真正地会打篮球”,那么怎么样才叫“会打篮球”呢?

当前的篮球教学中,我们就出现了一个教学误区,就是“篮球技术好,就是会打篮球”,这种想法是错误的,“篮球技术好”绝不等于“会打篮球”。学生拥有扎实的篮球技术是为进入篮球运动打下基础,但是在篮球比赛与掌握技术之间还有一个重要环节,即运用技术环节。为何这样说呢?众所周知,篮球场上的情况是瞬息万变且变化无常的,在有防守队员的情况下,防守队员会尽全力地阻碍进攻队员的技术发挥,同样进攻队员也会想方设法地影响防守队员的防守姿势和位置等。举例说明,持球突破技术包括“蹬跨、转体探肩、护球推放球以及加速超越对手”,只是掌握这些技术环节是远远不够的,在篮球场上,进攻队员如何创造机会突破对手、何时突破对手以及突破对手后球的处理等方面的教学才是最重要。

因此,“篮球技术好”不等于“会打篮球”,能够在比赛场上面对各种突如其来的情况且更好地运用技术才叫作“会打篮球”。因此,在篮球教材内容编写时,要涉及到篮球技术运用方面的内容,让学生会打篮球,并努力让学生融入到篮球比赛中去,才能体现篮球运动的魅力,激发学生学习兴趣。

1.4 从篮球运动特点分析当前教材建设

在我们编写或者分析某项目课程的教材内容时,我们要先深入了解项目的特点,因为项目的特点将决定参与者(即学生)的学习趋向,而教材内容的编写必须要依照学生的学习趋向,因此,深入地了解项目的特点是合理编写教材内容的先决条件。

那么篮球运动的特点是什么呢?第一,篮球运动的集体性,篮球运动不是一个人的运动,参赛队伍想要赢得比赛,必须具有良好的团队协作精神以及队友之间有智慧的相互配合,一个人单打独斗是不可能赢得篮球比赛的胜利的;第二,篮球运动的身体对抗性,篮球运动与隔网性球类项目不同,它不仅需要参与者拥有清晰的头脑和娴熟的技术,更需要参与者拥有良好的体能,即灵敏性、耐力、爆发力等等;第三,篮球运动的转换性,在篮球场上的任何情况都是瞬息万变且变化无常的,并且因为时间的限制,篮球运动都是在快速且高节奏情况下进行的,因此,需要参与者拥有敏捷且迅速处理各种情况的能力以及空间转换能力;第四,篮球运动的综合性,顾名思义,篮球运动比赛中包含着各种跑、跳和投等身体姿势运动,还涉及到心理学、社会学等方面的知识能力,因此说篮球运动是一项综合性运动。

通过对于篮球运动几个重要特点的分析,我们可以发现,篮球运动并不是因为拥有娴熟的技术就会变得游刃有余。因此,在篮球教材内容构建时,我们不仅仅是要描述各项篮球技术的动作要点和难点,更要涉及到在各种比赛情境下篮球技术如何运用的教材内容,甚至要涉及到结合篮球运动的对抗、爆发力、耐力等方面培养的教材内容。

2 基于技术运用视角分析学校体育篮球教材内容体系构建

在学校体育范围内,篮球教材建设的前提是技术教学,就这个内容体系构建而言,同样离不开的事篮球技术的运用。基于这样的视野对学校体育篮球教材内容体系进行构建,将有助于解决上述问题。

2.1 技术运用教材内容渴求

如今技术掌握的教材体系已经十分健全,每个技术动作的重点、难点及要点都分析得十分准确,那么,为了让学生在比赛中更好地发挥及运用技术,则需要一种技术运用教材体系的出现,来辅佐教师教会学生打比赛。例如,持球突破技术的技术运用教学,我们可以教授学生“如何摆脱防守接球、接球后如何判断防守队员的位置来选择突破方式和时机、假动作的选择、突破对手后面对各种情况下处理球的方式”等内容。

2.2 平衡论理念下篮球教材

我们在探讨平衡论理念之前,必须要提到如今较为常见的两种篮球教学理念,即“技术至上”教学与“淡化技术”教学。“技术至上”教学理念,指在篮球教学过程中过于注重篮球技术的掌握,不断地将篮球技术细化、规范化,但这种教学理念往往使教学过程机械化、枯燥化,容易阻碍学生学习兴趣的提高。而“淡化技术”教学理念,是人们认识到过于注重技术教学所带来的不利效果后,提出了此种教学思想,意在提高学生的学习兴趣,培养学生终身体育的意识,但是随后的发展中,“淡化技术”的教学思想演变成了对于“快乐体育”的错误认识,人们过于注重“游戏教学”“竞赛教学”,学生却没有稳固的篮球技术去进行比赛,在比赛中手足无措,反而丧失了对于篮球运动的热爱,造成了物极必反的效果。因此,将“技术至上”与“淡化技术”两种教学理念进行有效地平衡,方可让学生真正地将技术运用到比赛当中。

平衡论的教学理念在篮球教学中应在3个方面进行体现。第一,我们前面提到的“技术掌握与技术运用教学教材”的平衡,但这种平衡不是固定在某个值或是某个点,而是一种随着学生学习阶段、技术基础而变化的动态平衡。第二是学生在不同学习阶段下的平衡,即在学生不同学习阶段选择适合该阶段学生学习的教材内容,适合其心理特点,符合其掌握知识与运用知识的特征,杜绝重复教学教材内容的现象,提高教学效率效果,确保学生在学校学习阶段真正“会打篮球”。第三是不同层次学生之间的平衡,在学校体育教学中,由于学生学习能力、身体素质等条件的不同,造成学生的水平参差不齐,有时差距较大。因此,在教材建设时必须进行多方面考虑、多元化设置,让学生在教材中选择适合自己的内容,并在比赛中选择适合自己的角色,进而推动素质教育进程。通过对以上三方面平衡的分析,可以发现如今学校体育篮球教学中急需一本技术运用篮球教材的出现。

2.3 篮球技术运用教材内容构建浅析

2.3.1 篮球技术运用教材内容框架初设

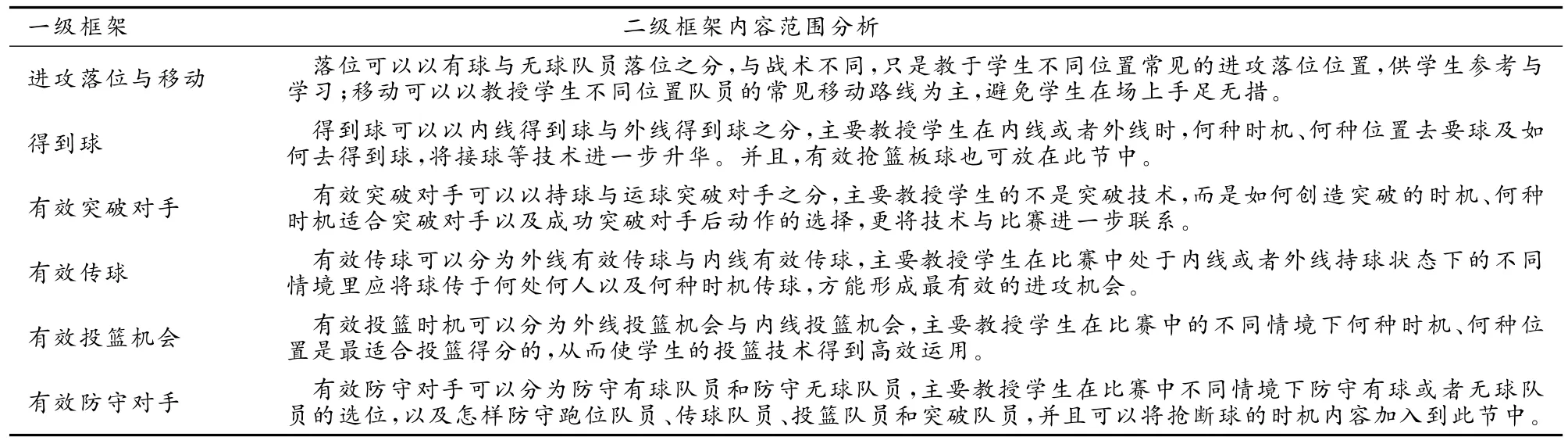

篮球技术运用教材内容应该具有具体性、目的性以及情境性的特点,因此,技术运用教材应以知识、经验为基础,在不同的情景下考虑篮球技术的有效运用。众所周知,传统技术掌握教材内容中的篮球技术教学分类,大体分为传接球技术教学、运球技术教学、投篮技术教学以及突破技术教学等等,每个教学内容名词化、固态化。但是篮球技术运用教材内容分类的一级甚至二级框架则需要情境化、动态化、过程化,因为技术运用本就是一个过程或是一个情境,更是技术与竞赛之间的衔接,因此,篮球技术运用教材内容体系的框架可以大体为这样(见表3)。

表3 篮球技术运用教材内容体系框架

2.3.2 篮球技术运用教材内容二级框架内容初探

由于本文是笔者对篮球技术运用教材内容体系的分析与初探,因此,在对二级框架内容分析时,笔者将举一例来说明具体的技术运用二级框架的教材内容,故此处以有效突破对手中持球有效突破对手为例来展示技术运用教材内容。持球突破对手技术运用过程分为四个阶段,即获得球方式、接球动作、假动作接突破、突破后的动作。下面将四个阶段各列举一例进行详细描述。

获得球方式,如何有效地获得球是持球突破技术得以运用的基础和开端,笔者认为主要的获得球方式有压靠反跑要球、V字摆脱要球以及假动作摆脱要球等。以压靠反跑要球为例,将其分为动作过程、动作时机与动作要点。动作过程,“首先向防守队员缓慢压靠,压靠大约1步距离时,迅速转身向便于接球的位置跑动,外侧手举起示意传球,准备接球”;动作时机,“防守队员被压靠失去防守位置,或者重心有后倒趋势时”;动作要点,“①转身要迅速②反跑时双手不要有推人动作③要示意要球并双手接球”。

接球动作主要分为跨步与跳步接球两种,动作重点是中枢脚的确立,防止走步违例的发生,再有即是习惯的突破方向,若习惯右侧的交叉步持球突破,则在做接球动作时要让右脚先落地,或者跳步接球。动作要点则是在接球的瞬间尽量将身体正面转向篮筐,最大限度的危机对方篮筐。

假动作衔接突破,逼真的假动作是成功突破对手的重要前提,持球突破前的假动作主要有以下几种。即投篮假动作后接顺步突破或交叉步突破、投篮假动作接一侧虚步晃动后接交叉步突破、持球做一侧顺步突破假动作后接交叉步突破、持球做一侧虚晃后接顺步或交叉步突破、持球做两侧虚晃接顺步或交叉步突破、传球假动作后接顺步或交叉步突破、传球假动作接一侧虚晃后的顺步或交叉步突破。以持球做投篮假动作后接右脚为中枢脚的交叉步突破为例。动作过程,“面对防守队员,先做投篮动作,右脚不可离地,当发现防守队员欲上前封盖或者其身体重心出现上升时,自身重心迅速下降,左脚迅速蹬地并向右前方迈出约半步距离,上身稍向右转,重心向前下方转移,并将球推放至右前方,右脚用力蹬地,加速超越对手”;动作时机,“防守队员上前封盖或者防守队员的重心出现明显上升时”;动作要点,“①投篮假动作要逼真;②重心转移要迅速;③蹬地要用力;④推放球与蹬地要协调”。

突破后的动作,突破后动作的选择也是突破技术运用过程中一个十分重要的环节,突破后正确地选择动作不仅决定了此次突破技术运用得是否成功,甚至决定了此次进攻是否是一次有效的进攻。突破后的动作一般有急停跳投、直攻篮筐、后撤步跳投以及传球给空位队友四个方面。以急停跳投为例,动作过程,“突破对手后继续向前运球,当遇到合适时机时跳步收球,双脚着地,起跳投篮”;动作时机,“成功突破对手后,若没有补防队员、补防队员位置较远,并且自身拥有一定的投篮得分能力”;动作要点,“时机把握要恰当,跳步、收球、起跳和投篮动作要连贯协调”。

通过对上面篮球技术运用教材内容体系一级及二级框架内容的浅析,我们应对篮球技术运用教材内容形成了一个大概的轮廓,笔者也将在随后的研究中将技术运用教材内容进一步地完善,从而供体育工作者们参考与评析。

3 结论与建议

篮球技术运用教材内容中可能会存在许多问题有待商讨,但是篮球技术运用在教材内容中的建设将有助于完善学校体育篮球教材建设。技术运用教材内容体系也将在一定程度上提高学生对于篮球运动的热情以及对于篮球课的热爱,进而培养了学生终身体育的意识,从而推动素质教育的发展进程。

篮球教材内容不仅包括教授内容还包含对学生的学习评价内容。配合全面的评价方式将在一定程度上调动学生的学习积极性,加大学生对于篮球运动的热爱,同时,篮球技术运用得教材体系更会对于学生运动参与、社会适应能力以及心理健康等方面的提升起到积极的作用。

[1]高松山,董顺波.我国高校篮球教材建设现状分析与重构设想[J].首都体育学院学报,2009,21(3):337-339.

[2]李杰凯.论我国篮球教材技术分类的新体系[J].上海体育学院学报,1999,23(2):1-7.

[3]李谦,吴爱莉,许博.关于高等体育院校篮球教材标准体系优化设计方法的研究[J].北京体育大学学报,2007,30(4):540-544.

[4]韩之栋.体育学院篮球教材建设的回顾与建议[J].成都体育学院学报,1995,21(2):56-60.