都灵、温哥华、索契冬奥会文化创意的比较分析

阚军常,张宏宇,董 宇,王艾莎

1.Harbin Institute of Physical Education,Harbin 150080,China;2.Department of Physical Education,Harbin Engineering University,Harbin 150001,China.

奥林匹克运动作为体育与文化完美结合的庆典,包含着众多的文化元素,举办奥运会不仅是国家执政力、经济水平与体育实力的整体展现,更是文化创意能力的重要体现。通过对奖牌、吉祥物、会徽、开幕式、闭幕式等文化符号的设计来表达一个城市、国家、民族的文化积淀与创新。换言之,奥运会作为一个泛文化意义的超大规模的创意活动集合,已成为传播国家形象、展示国家文化软实力的重大实践方式。时值我国承办2022年冬奥会,习总书记明确提出“以冬奥会重燃冰雪运动热情,带动3亿人从事冰雪运动”的战略目标[1]。可以预见,未来一段时期有关冬奥会文化创意的研究与实践将成为我国体育工作的重点。鉴于此,以都灵、温哥华、索契3届冬奥会为实例,通过对奥运会中创意元素最为集中的5大文化符号,即会徽、吉祥物、奖牌、火炬、开(闭)幕式进行对比研究,探寻冬奥会文化创意发展的规律和特点,并从中获得经验和启示,为我国承办冬奥会提供有益借鉴。

1 3届冬奥会文化创意的比较

吉祥物、会徽、火炬、奖牌、开(闭)幕式等5大元素通常被认为最能代表一届奥运会的文化创意水平。通过以上元素的对比从中可探寻近3届冬奥会文化创意的规律和特点。

1.1 会徽设计的内涵愈发丰富

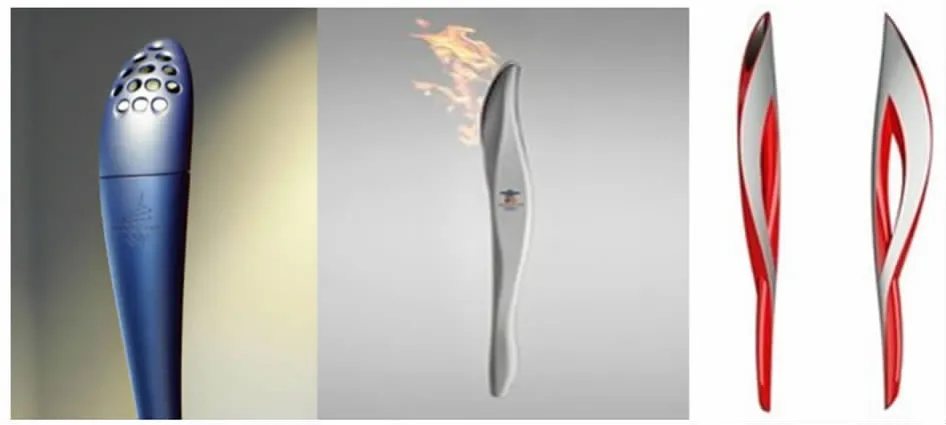

2006年都灵冬奥会会徽的设计糅合了借用法、变形法和抽象法的艺术表现方法,取材于当地最知名的建筑“Mole Antonelliana”塔,但在创意上融合了冰雪元素,通过对雪花的变形设计和立体感的突出,使塔身在视觉上既像一座蜿蜒的山峰,又像一张编织而成的大网[2],既象征着奥林匹克运动勇攀高峰的精神,又强调着“世界人民大团结”这一永恒的主题。

2010年温哥华冬奥会会徽采用简洁的艺术设计手法,设计灵感来源于古代因纽特文化的石制路标,由5块彩色石头组成一个张开双臂的人形标志,这个人形标志被命名为伊拉纳克,在因纽特语中意为“朋友”,象征着希望、友谊、热情好客和团队精神。伊拉纳克由加拿大红、深蓝、浅蓝、绿色、金色5种色彩构成,象征着加拿大绵延不绝的森林、高山、岛屿和美丽的日落[3]。

图1 都灵、温哥华、索契3届冬奥会会徽

2014年索契冬奥会的会徽设计以更加简洁的方式突出了时代性的特点。会徽以俄罗斯国旗主色蓝色为主体,简单的字母组合成域名的方式“sochi.ru”,并与“2014五环标志”以镜像的方式上下排对应放置,象征着处于黑海沿岸的索契独特的滨海位置。这是奥运史上首次将国际域名作为主图案,这个创意使会徽在视觉上极具“数码”感,简洁至极却又充满时代气息[4]。会徽的创意旨在颠覆西方以往对俄罗斯的刻板印象,重新构建一个与时俱进、充满活力,能够在数字化时代接近新受众的现代化国家形象。

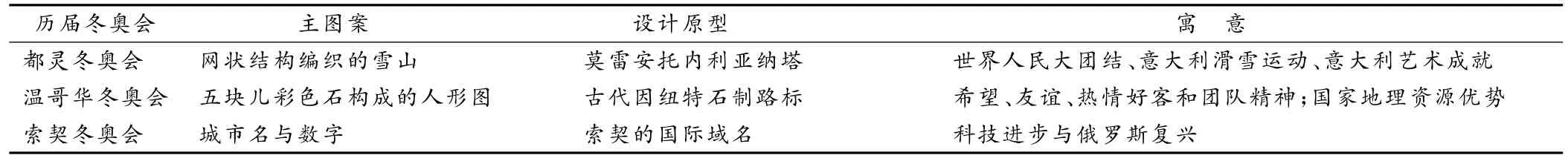

表1 都灵、温哥华、索契3届冬奥会会徽比较

通过对比(图1和表1)可以看出,在3届冬奥会会徽的设计理念中,都灵冬奥会更加侧重表达意大利作为文艺复兴的发源地,其在艺术领域所做的杰出贡献及其不可替代的“艺术王国”地位;而温哥华冬奥会则是从传统文化的传承与现代文化观念输出2个维度出发,更加关注文化价值的显现;索契冬奥会则以国家形象传播为视角,通过“科技”和“时尚”2大元素表现出强烈的大国复兴文化心理。

1.2 吉祥物设计屡有突破

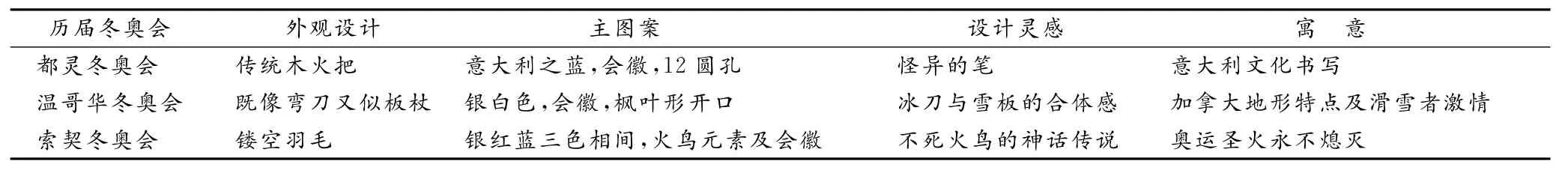

都灵冬奥会吉祥物采用了2个“圆头方脑”人物形象“内韦”和“格利兹”(如图2所示),它们代表着冬季运动中不可或缺的2种元素:雪和冰。圆头的“内韦”是身着红色服装的小女孩,形状宛如雪球;方脑的“格利兹”则是一个身穿蓝色服装的小男孩,形状恰似小冰块。这2个活泼可爱、面带微笑的卡通形象不仅象征着热爱生活、勇于挑战的新一代,也传达着“参与、尊重、友好”的奥林匹克精神[5]48。

温哥华冬奥会的吉祥物是根据当地的神话传说创作的3个卡通形象,如图2所示。米加是一只正在滑雪的北极熊,其创意来自哥伦比亚省原住民的民间传说。魁特奇是一只留着棕色胡须、戴着蓝色耳罩的北美野人,其身上承载着加拿大广阔荒原的神秘故事。苏米则是一个长着雷鸟翅膀,会飞翔的动物守护神,是一个天生的领袖,对保护环境充满热情[5]47。整个创意充分表达了全球化视域下对传统文化的关怀及对奥林匹克运动可持续发展的关注。

索契冬奥会吉祥物由雪豹、白熊和兔子组成,如图2所示。雪豹是力量、速度与美的结合,是俄罗斯最具特色的动物,已被列为稀有且濒危的保护动物。熊是俄罗斯民族的图腾,在俄罗斯各类神话、传说及文学作品中都有反映。熊的力量和勇敢一直是俄罗斯英雄主义的写照。而兔子的灵活与聪明也正符合俄罗斯图强创新的心理需求[5]46。与以往不同的是,这届冬奥会的吉祥物是由俄罗斯全民投票选出来的,而非专家设计完成,从中能看出俄罗斯人民的动物情节和文化观念。

图2 都灵、温哥华、索契3届冬奥会吉祥物

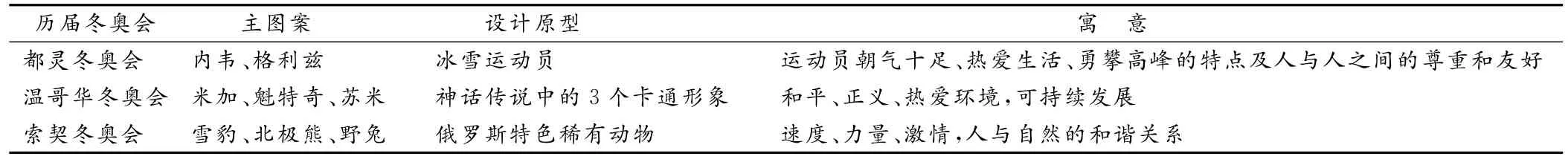

3届冬奥会的吉祥物均采用了组合设计,而不再是个体形象。这代表了未来吉祥物设计的一个趋势,即尽可能地表达更多创意元素。而在取材上,都灵冬奥会的吉祥物形象依旧延续了其突出艺术创造力的思路,进行了原创设计。而温哥华和索契则分别是从神话传说中提取,或依据本国现实中稀有动物为原型加以设计。3届冬奥会都开始增加对人文的关怀:都灵侧重人与人的尊重和平等;温哥华宣扬对亚文化和弱势群体的关注;索契则强调人与自然的和谐关系。见表2。

表2 都灵、温哥华、索契3届冬奥会吉祥物比较

1.3 奖牌设计一再颠覆传统

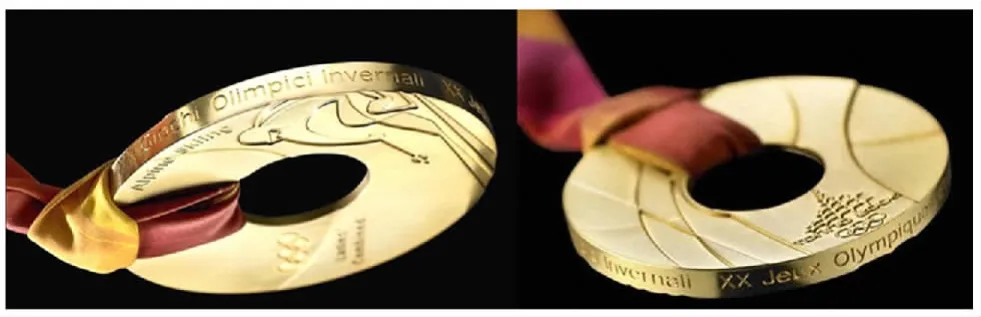

都灵冬奥会的奖牌设计打破了传统的整体结构,采用中间掏空的圆孔设计方式,在外观上借用了滑雪射击运动员瞄准的靶心(如图3所示);但其真正的寓意是意大利著名建筑比萨斜塔前的中央教堂广场[6]。除了圆孔的独到设计,奖牌上还刻有都灵冬奥会的会徽和几道光滑的刻痕,显得错落有致,奖牌另一面则分门别类地刻有各项目的运动图标。

图3 都灵冬奥会奖牌正面及背面

温哥华冬奥会的奖牌设计在文化创意上取得更大突破,实现了奥运史上的多项首创,如图4所示。首先,颠覆了传统的平面设计,创造性地采用了波浪式的设计,将加拿大海浪、飞雪和山峦等壮丽的景观及温哥华地区崎岖不平的地形特点尽释其中。其次,奖牌的主图案自加拿大原住民设计师考琳·亨特创作的2幅民族风抽象画中截取,每枚奖牌都由激光随机雕刻出画作中的一小部分;因此,没有一枚奖牌的正面图案是相同的,而所有奖牌放在一起则是完整的画面,既充分表达了奥林匹克运动实现世界人民大团结的整体精神,又体现了对每一名运动员自我价值实现的满足。再次,在奖牌形状上,本届冬季残奥会奖牌运用了圆角的方形设计,这亦是奥运史上的首创[7]。此外,在奖牌的材质上,首次将电子垃圾用于奖牌的制作。阴极射线管、计算机配件、电路板等回收材料成为奖牌的组成部分,每块金牌中有1.5%左右的电子垃圾,此创意将奥林匹克运动的生态保护及可持续发展理念发挥得淋漓尽致。

图4 温哥华冬奥会奖牌

索契冬奥会的奖牌设计风格体现了诸多俄罗斯元素,制作过程中仅传统手工艺就多达28种。另外,奖牌由贵重金属与高强度的透明材质聚碳酸酯共同组成,这也体现了俄罗斯是欧亚文明交融、原始生态与国际化都市并存、创新与传统共发展的特性。极具俄罗斯民族风格的镂空设计独具匠心地把奖牌主体分为了2部分,一部分是体现金银铜奖牌属性的实心部分,另外的镂空镶嵌设计上体现的则是索契风光。奖牌上的“拼接花纹”亦是2014年索契奥运会的招牌特色,代表俄罗斯联邦多文化、多民族融合的设计理念,如图5所示。

图5 索契冬奥会奖牌

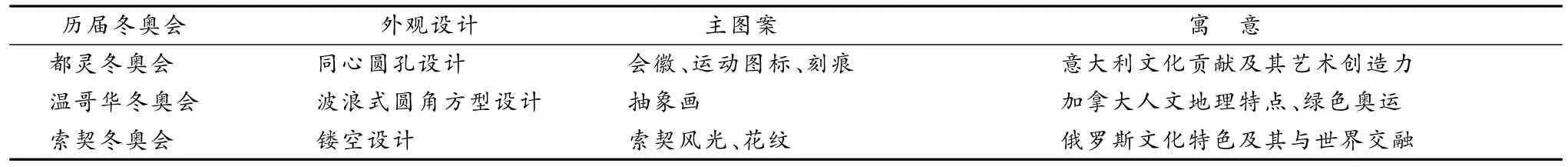

表3 都灵、温哥华、索契3届冬奥会奖牌比较

比较来看,见表3,3届冬奥会的奖牌设计在外观、形状和结构上较之往届有很大突破,分别采用了同心圆、圆角方形、镂空的设计创意,令人耳目一新,也标志着冬奥会文化创意的发展进入一个新的阶段。奖牌主图案的设计则更加富有创意,除都灵仍沿袭了会徽和图标的惯用元素外,温哥华与索契均是颠覆了传统,使用了更加抽象的创意手法突出了传统文化的意义。在寓意方面,基本涵盖了艺术、文化、教育多重价值观念。

1.4 火炬设计的创意不断推陈出新

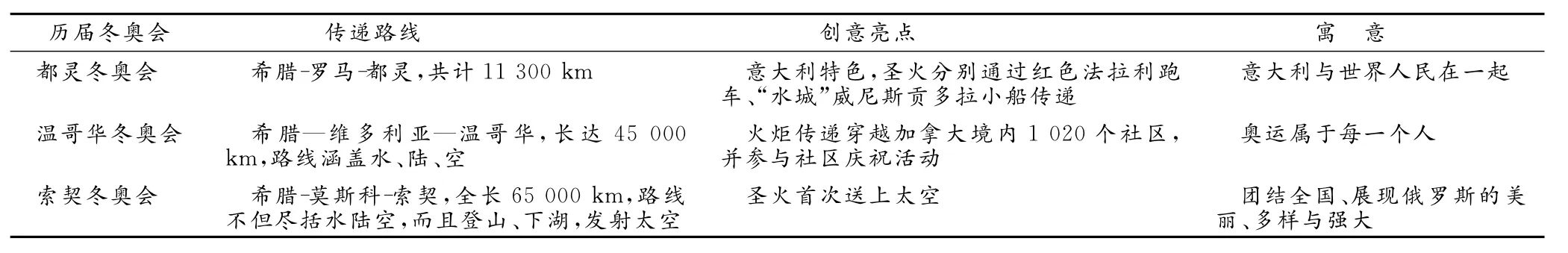

火炬向来是奥林匹克运动文化创意的重点元素,火炬设计的创意既包括火炬本身的物态文化创意又包括火炬传递的路线设计。近3届冬奥会在火炬的创意上均取得不俗的成绩,如图6所示,见表4、表5。

都灵冬奥会的火炬设计饱含创意,外观颇似传统的木制火把;但流线的造型又使其极富现代感,貌似一支怪异的笔,可谓兼具古典和现代之美。火炬外部采用覆盖隔热涂料的铝材,内部则是高科技的钢铜合金,火焰由顶部12个出火孔冒出,燃烧范围能准确地控制在10cm以下[8]。火炬传递也充满了意大利特色,分别动用了红色法拉利跑车、“水城”威尼斯贡多拉小船等富有意大利文化符号意义的交通工具传递。

图6 都灵(左)、温哥华(中)、索契(右)3届冬奥会火炬

温哥华冬奥会火炬由加拿大著名的庞巴迪公司设计,火炬采用流线型设计,颜色主要为白色,象征着加拿大白雪覆盖的起伏地形及滑雪者滑行时在雪道上留下的滑痕。火炬上镶有冬奥会会徽,还有一个象征加拿大的红色枫叶形通风口[9]。圣火传递由加拿大空军运输机从希腊运送至加拿大最西部城市维多利亚,由原住民部族酋长和长老将圣火灯护送到迎接活动现场。

索契冬奥会火炬的设计灵感来源于俄罗斯关于不死火鸟(凤凰涅槃)的神话传说,火炬的整体造型呈羽毛状,中间镂空,正面和侧面主要为亮银色,后面、镂空处及把手下方带有红色。索契冬奥会火炬传递创造了冬奥会传递路线最长、传递人数和传递方式最多、传递所到之处最独特等纪录。此次火炬传递首次离开地球,直抵太空,进行了“太空漫步”,成为冬奥会上的一个伟大创举[10]。圣火传递方式亦是史上最多,除汽车、火车、飞机等传统工具,更使用了充满俄罗斯民族风情和地域特色的狗拉雪橇、卡丁车、雪橇摩托,以及联合收割机、四轮马车、骆驼、热气球等方式进行了传递。传递路线经过所有俄罗斯历史遗迹和文化名胜,展示俄罗斯的古老文化和现代气息,全方位地总结了俄罗斯的文化历程。

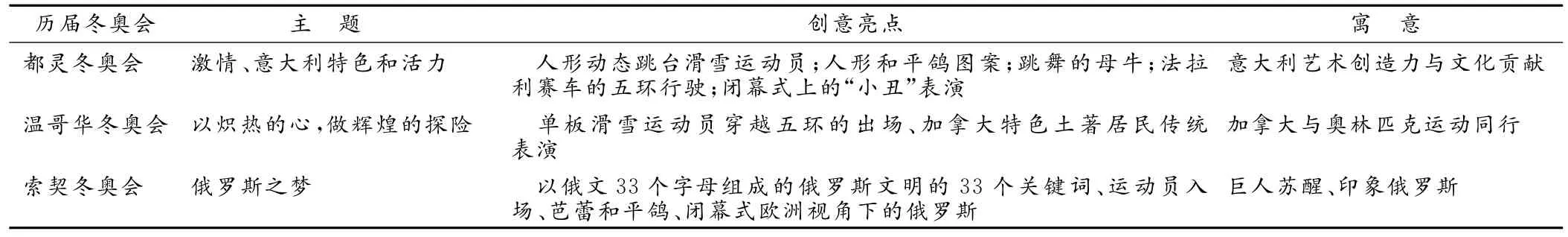

表4 都灵、温哥华、索契3届冬奥会火炬设计创意比较

表5 都灵、温哥华、索契3届冬奥会火炬传递创意比较

1.5 开(闭)幕式的创意层出不穷

开幕式和闭幕式历来都是奥运会的重头戏。开(闭)幕式要通过一系列的文化创意活动反映以和平、团结、友谊、超越为主题的奥林匹克精神,同时还要展示主办国的特色文化、地方风俗及科技进步与社会发展的综合实力。通常开场、文艺表演、点燃圣火是开幕式最大的看点,也是集中体现东道主文化创意水平的重要环节。

1.5.1 开场方式创意无限

近3届冬奥会开幕式的开场可谓各有千秋。都灵冬奥会由1 000名志愿者组成的心形图案并模仿心跳律动的开场方式充分表达了“意大利之心”向全世界人民问好的美好意愿,可谓构思奇妙。温哥华冬奥会采取在倒计时结束时一名单板滑雪运动员从天而降飞跃穿过奥运五环向全世界展示“欢迎来到2010年温哥华冬奥会”,堪称开场经典之作。而索契冬奥会则由一个睡梦中的俄罗斯小女孩儿画面开始,用俄语的33个字母引出33个俄罗斯的关键词汇,历数俄罗斯悠久的历史和傲人的成就,从伟大的发明到自然科学的突破,从杰出艺术家到文化巨作,充分展示了开幕式的主题“俄罗斯之梦”,绝对的创意十足。

1.5.2 创意表演亮点十足

文艺演出是开幕式文化创意的重点。都灵冬奥会上演员们组成的滑雪运动员造型,并通过移动和跳跃完整模拟高山滑雪运动员的全套动作,再次凸显了意大利人的艺术创造天赋。而温哥华冬奥会上加拿大特色的土著居民传统的欢迎仪式,亦让人津津乐道。索契冬奥会的创意更胜以往,从运动员入场就开始大展创意拳脚。装备了特殊地板的主体育馆在入场式时变成一个大地图,场地中央出现一个低洼的入口,各国运动员首次从场地中央入场,同时地面用3D技术绘制了该参赛国在太空地图上的位置,运动员仿佛从自己国家中走入索契冬奥会的会场。文艺表演中国粹芭蕾舞的元素更是淋漓尽致地发挥,以芭蕾的方式诠释放飞和平鸽的环节堪称创意无限。

1.5.3 点燃圣火的创意悬念迭起

点燃圣火是开幕式最值得期待的创意环节。都灵冬奥会的圣火设计成一根57m高的巨型火柱,在体育场内经过了4次传递之后,由意大利冬奥冠军贝尔蒙多点燃。温哥华冬奥会圣火点燃环节由场地中央缓缓升起4个代表原住民的巨大冰柱,慢慢汇聚在一起,搭建成一个象征篝火堆的构造,由加拿大4名著名运动员共同点燃。索契冬奥会圣火点燃被称为“有史以来最大的秘密”。火炬先后经过6名俄罗斯著名运动员手中,最后由花滑名宿伊琳娜·罗德尼娜和冰球传奇弗拉迪斯拉夫·特列加克共同点燃室外的小火炬台,圣火沿着地面一个接一个的小火炬延伸到体育馆外奥林匹克公园的外火炬塔顶端,随着主火炬台的点燃,索契冬奥会正式开幕,见表6。

表6 都灵、温哥华、索契3届冬奥会开(闭)幕式创意比较

2 3届冬奥会文化创意的特征分析

2.1 共性特征

2.1.1 文化创意在传承中发展

通过对近3届冬奥会文化创意的梳理和分析不难发现,虽然文化创意主要突出创新性与想象力,但创造性也是在传承的基础上进行的。一些经典的创意会在后期冬奥会上得到传承和发挥。譬如自第15届加拿大卡尔加里冬奥会启用组合吉祥物起,其能传达更多创意元素的优势受到青睐,之后召开的冬奥会大多是组合吉祥物,温哥华与索契冬奥会的吉祥物更是达到3个之多。又如,近3届冬奥会均效仿前任将会徽均作为火炬的主图案元素之一,而会徽、奖牌的设计也吸收了前主办城市的创意,将城市或国家的知名建筑、特色地理资源作为重要元素体现在设计中。再如,温哥华冬奥会开幕式上的倒计时环节就明显带有向北京奥运致敬之意。而索契冬奥会的闭幕式则效法了温哥华冬奥会,对开幕式的失误以诙谐的方式进行了“纠错”。可见,冬奥会的文化创意是在传承中发展,在发展中沉淀经典。

2.1.2 横向与纵向两条文化创意主线

比较发现,3届冬奥会文化创意均沿着2条主线展开:一是从横向维度出发,表达主办城市、东道国通过奥林匹克运动与世界交流发展;二是从纵向维度出发,展示东道主悠久的历史文化及其当代的建树。都灵冬奥会传统的艺术、歌剧与现代法拉利跑车在开幕式上的交替演出使人仿佛置身于历史与现实的交错瞬间;温哥华冬奥会土著部落的欢迎仪式与单板滑雪运动员飞跃而出振臂高呼“温哥华欢迎全世界人民”的一幕,使加拿大传统与当代的2种热情融汇一起,相映成辉;索契冬奥会通过一系列的文化符号向世界展示了俄罗斯在历史上的伟大成就,而闭幕式以欧洲视角来看俄罗斯的创意更是充分表达了俄罗斯文明与世界文化融合的主旨。不论是吉祥物、奖牌、会徽的设计,还是火炬传递、开幕式闭幕式的创意,其主旨均指向奥林匹克运动的最高宗旨,即通过奥林匹克运动带动主办国的城市发展,通过奥林匹克运动实现世界人民大团结。

2.1.3 科技与艺术是文化创意的两翼

由近3届冬奥会可以看出,科技越来越成为冬奥会文化创意的主要手段,不论是奖牌、火炬等实物的设计,还是开闭幕式上的各种特效均采用了高科技手段。索契冬奥会开幕式运动员入场实现了冬奥首创,即是在借用了3D技术下进行的空间位置转换。同时,从视觉设计的冲击角度看,近3届冬奥会在文化创意层面都开始加大艺术化的力度,审美价值愈发凸显。奖牌的设计从都灵颠覆传统采用空心圆奖牌到温哥华冬奥会方角凸面的奖牌造型,再到索契的镂空设计,每一处细微的变化都可能是一次伟大的艺术创造。开幕式上不论是都灵的5大色彩主题,还是索契的俄罗斯女孩儿童话般梦境的开场都是充满艺术想象力的杰作。科技与艺术是助推冬奥会文化创意发展的两大主力。

2.1.4 视觉符号设计是文化创意的重点

作为冬奥会文化创意的主要表现区域,会徽、奖牌、吉祥物、火炬等视觉符号的设计在近3届冬奥会上取得较大突破。除传统的五环、圣火与橄榄枝3大奥运文化符号外,图形符号、色彩符号、民族符号的创意空间得到大幅提升。图形符号由传统的以人物、建筑为实体的复杂的具象图形符号过渡为以象征意义为主的简洁明快的抽象图形符号[11],这一点在3届冬奥会会徽的设计上表现最为明显。而色彩符号的创意亦是打破了传统的五环色和国旗色解读惯例,赋予了新的内涵。如温哥华冬奥会会徽中5种颜色的石块儿对加拿大地理资源特色的象征,充分体现了符号的设计由“能指”的关注转向对“所指”的意义表达。至于民族符号的设计,则在冬奥会文化创意活动中所占的比重越来越大。索契冬奥会中的民族符号意识几乎存在于所有环节,奖牌、火炬、吉祥物的设计处处彰显着俄罗斯的民族文化,这亦表明了冬奥会视觉符号的设计在表达理念上既具有抽象性又具有关联性的特征[12]。另外,随着索契冬奥会数码感会徽设计取得成功,奥运会视觉符号设计的数字革命必将到来,未来奥运会视觉符号的创意设计将更多凭借信息化、数字化的手段完成。

2.2 个性特征

2.2.1 都灵冬奥会:崇尚艺术的精神追求

都灵冬奥会的文化创意始终突出艺术的设计与创造。作为世界闻名的艺术王国,意大利人崇尚艺术的热情丝毫不亚于足球。在意大利街头,路边的理发师、修鞋匠和卖鱼菜的小贩,随时都有可能即兴来一曲嗓音洪亮、充满激情的歌剧咏叹调,让你叹为观止[13]。艺术和足球一样融入了意大利人的生活,成为整个意大利的精神追求。仔细总结都灵冬奥会就会发现,名扬世界的意大利时装、充满激情的意大利歌剧咏叹调、人类造型艺术与现代科技文明完美结合的意大利汽车等艺术精品均成为都灵冬奥会的文化创意符号。可以说,从会徽、吉祥物、奖牌、火炬到开闭幕式,意大利丰富的艺术性得到了淋漓尽致的表现。从头至尾意大利人似乎都在通过不同的形式向世界书写意大利在艺术领域取得的成就。而作为文艺复兴的发源地、世界上40%的最伟大艺术品的创造者,全世界理应为意大利辉煌的艺术成就而点赞。

2.2.2 温哥华冬奥会:体育为人人的大众文化精神

加拿大是一个典型的移民国家,移民占全国人口的99%。多元文化推动了加拿大文化事业的蓬勃发展,也构建了加拿大高度发达的人文环境[14]。加拿大尊重个体、尊重大众文化,人文观念深入人心,这一点从其冬奥会即可看出。从一开始,温哥华奥组委就明确提出要将2010年冬奥会办成加拿大的运动会,而所有的创意活动也是以人文奥运为核心基础的。火炬传递进社区、奖牌与吉祥物的设计充分体现对人居环境的保护和可持续发展,开闭幕式更加注重观众的作用和感受。可以看出,温哥华冬奥会文化创意在表述世界人民大团结的奥林匹克精神之外,其更多的是在传播加拿大的体育观念,是一种体育为人人、奥运惠及大众的人文体育观念。

2.2.3 索契冬奥会:大国复兴的文化心理

索契冬奥会是1980年莫斯科夏季奥运会后,俄罗斯时隔34年再次办奥运,西方和俄罗斯国内媒体均将索契冬奥会看作俄罗斯在国际舞台上的一次“高调复出”。西方媒体间曾预言普京对奥运会的需求比当年的勃列日涅夫更甚,因为这是向全世界传递“俄罗斯回来了”信号的最佳契机,而索契冬奥会也确实以各种途径彰显着大国复兴的文化心理,以至于部分西方媒体对索契冬奥进行严格批评,称其“一个老百姓还没过上体面生活的国家竟然花费500亿美元办冬奥会,完全是非理性、嫉妒、虚荣和自大的象征”[15]。

3 3届冬奥会文化创意的经验及启示

3.1 以文化创意为手段构建鲜明国家形象

冬奥会的文化创意活动主要的目标之一即是构建国家形象,通过各种创意使国际对东道国留下深刻印象和认识。就像通过都灵冬奥会给人感觉意大利是一个“富有激情的艺术家”形象,温哥华更像一个“热情的探险者”,索契展示给世人的则是俄罗斯的“硬汉、强者”形象。这些观念体现在文化创意的各个层面,从吉祥物的设计、到会徽、奖牌、火炬、开闭幕式,应一以贯之地体现出来。中国申办冬奥会,首先要确定的即是“国家形象”,这里既要包涵中国传统文化“和谐观”的核心价值思想,又要与当前阶段中国改革发展的诉求相结合;既要展示中国当前发展阶段的新常态;还要凸显中国的个性特色及其在国际上发挥的作用。国家形象的构建关乎到国际话语权,须抓住主线,清晰理性。

3.2 文化创意紧密结合中国申冬奥理念

文化创意活动要始终突出强化中国申办冬奥的理念,使“以运动员为本、节俭办赛、可持续发展”的理念时刻体现在冬奥会的各个创意环节,既突出了主题的鲜明性,又保证了创意的内涵。本次所提出的申办2022年冬奥会的3大理念既是当前奥林匹克运动发展的趋势,又符合当前中国社会改革背景,体现中国与国际的接轨。其中节俭办赛与可持续发展的提出亦是对刚刚结束的索契冬奥会“高花费”现象及冬奥会结束后索契变“空城”现象的反思。因此,申办理念的提出及创意活动的实践反映着奥林匹克运动不断在扬弃中发展。

3.3 以中国与世界的关系为线进行文化创意设计

要以“中国影响世界,世界改变中国”为主线展开文化创意的设计。一方面,要充分展示中国精品文化,那些曾经对世界发展有重大影响的文化、发明与创造应成为冬奥会文化创意的重点取材,如四大发明、丝绸之路等,以此提升中国文化软实力;另一方面,要反映中国与世界的文化交流,尤其是在奥林匹克运动的中介下,中国对世界先进科技、观念、文化的吸收与融合,以此表达中国并不是在封闭中发展,而是与全世界团结在一起共同发展。

3.4 利用北京2008奥运会遗产开发创意思路

认真总结2008年北京奥运会创意活动的成效,并加以分析。对于一些经典的创意,可以进行进一步的深化和加工,体现中国对经典文化的传承与发扬及创意的无限发展特性。物态文化层面的创意往往具备直观的视觉冲击效果,应积极推陈出新,制度与行为文化层面的创意应继续加大内涵、扩大实施范围,实现进步与超越。如2008年北京奥运会的“零拒绝”形式充分体现了中国海纳百川、包容一切的博大胸怀,给国际留下深刻印象,应继续发掘内涵,扩充形式,使其成为冬奥会的创意元素。在心态文化层面则应侧重于展示2008年北京奥运会后中国的心态变化。

3.5 以特点抓创意,充分发挥文化遗产优势

北京申办冬奥会应突出其独有的特色和优势,譬如如果申奥成功北京将成为第一个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的城市,这理应成为创意的重点;又如,“新疆阿勒泰地区是人类滑雪运动最早起源地”的说法已经得到国际公认,应在文化创意活动中予以体现。此外,应认真挖掘冬季传统体育文化作为创意元素,如清代《冰嬉图》作为珍贵的艺术史料可作为冬奥会文化创意的设计元素。同时,作为世界级非物质文化遗产最多的国家,应合理利用这些文化遗产,使其成为冬奥会文化传播的主要内容,为非遗的传承与保护搭建平台。

3.6 吸取冬奥会创意失败教训,合理规避风险

从3届冬奥会创意失败的案例分析来看,其大体属于2类。一类是显性失误。如索契冬奥会开幕式上倒计时的最后5秒钟数字神秘失踪,以及在雪绒花绽放瞬间五环变四环的失误。又如温哥华冬奥会开幕式点火仪式环节4根火柱只立起了3根,再如索契冬奥会火炬 “不死火鸟”在传递过程中屡屡熄火,都灵冬奥会火炬传递过程中更是被反对全球化的示威者抢走。这些创意活动的污点,深深植入人们记忆之中。

另外一类是隐性失误。即虽然没有直接造成视觉上的失误,但却令人产生感受上的不足。如都灵冬奥会开幕式,导演几乎动用了一切艺术和技术手段,试图在一夜之间在全球开一堂“意大利文化艺术启蒙课”,但唯独缺少了开幕式最为重要的元素——简单而又震撼人心的创意。而都灵冬奥会开幕式就显得相对复杂一点,让人无从下手,不知道该了解什么,也不知道该记住什么。

[1]网易-体育频道.北京举办冬奥会将带动中国3亿多人参与冰雪运动[EB/OL].[2015-10-15].http://news.163.com/15/0115/02/AFVEJFDM00014AED.html.

[2]孙志.冬季奥运会会徽蕴含的文化特征解读[J].南京体育学院学报,2011,10(2):55.

[3]人民网.2010年冬奥会会徽伊拉纳克[EB/OL].[2015-10-15].http://ydh.people.com.cn/GB/178708/10701614.html.

[4]尚山江.体育赛事类视觉形象设计的更新:2014年索契冬奥会视觉形象设计分析[J].装饰,2014(4):131.

[5]石晶.审美视域下第22届冬奥会吉祥物设计的衍变及启示[J].冰雪运动,2013,35(3):45.

[6]董宇,纪烈维,李尚滨,等.冬季奥运会奖牌设计理念及发展趋势探析[J].首都体育学院学报,2010,22(1):37.

[7]董宇,李小兰,王沂,等.从视觉角度诠释第21届冬奥会奖牌设计的新思路[J].冰雪运动,2010,32(4):46.

[8]人民网.第20届冬季奥运会[EB/OL].[2015-10-15].http://2008.people.com.cn/GB/22192/56310/56314/3941266.html.

[9]新华网-新华体育.2010年温哥华冬奥会火炬[EB/OL].[2015-10-15].http://news.xinhuanet.com/sports/2009-02/13/content_12842417.html.

[10]网易-体育频道.2014年索契冬奥会火炬 灵感来源于凤凰涅槃[EB/OL].[2015-10-15].http://sports.163.com/14/0121/17/9J4MGTEM00051CAQ.html.

[11]印文晟,白铂,金喜添.奥运会视觉形象系统的符号学审视[J].哈尔滨体育学院学报,2014,32(1):59.

[12]董宇.冬奥会会徽探究[J].体育文化导刊,2014(5):192.

[13]弗拉沃,法拉希.文化震撼之旅-意大利[M].王慧姑,译.北京:旅游教育出版社,2015:34.

[14]吕竺默.浅析加拿大多元文化的来源[J].科教导刊,2014(35):188.

[15]环球网-环球时报.索契冬奥会开幕让非议变弱[EB/OL].[2015-10-15].http://world.huanqiu.com/depth _report/2014-02/4812575.html.