永嘉昆剧的声腔与伴奏特色

王志毅

(温州大学 浙江 温州 325000)

永嘉昆剧的声腔与伴奏特色

王志毅

(温州大学 浙江 温州 325000)

昆剧是我国剧种之母,浙江是昆剧流传支派较多的省份。明代末年,昆剧传入浙南地区,并形成了多个流派,永嘉昆剧属其中之一。永嘉昆剧是浙江草昆之代表,长期扎根于民间,在语音和行腔等方面不够规范,特别在咬字与行腔、唱腔与节奏以及乐队伴奏等方面散发出独特的艺术风格,在浙江昆剧流派中独树一帜。

永昆;草昆;咬字;行腔;伴奏

明神宗万历初年,昆剧的流布区域扩展到江浙一带,成为了压倒其他南戏声腔的剧种。浙江是昆剧流传支派最多的省份,明代万历年间昆剧已经遍及浙江北部的杭、嘉、湖和浙东的宁波和绍兴地区,其样式与苏州昆剧基本相同。明代末年,昆剧传入浙南地区。大概在清初至中叶,浙江的昆剧先后形成了略具地方特色的几个支派,主要有永嘉昆剧(以下简称为“永昆”)、金华昆剧、宁波昆剧、绍兴昆剧以及兴工①等五支,并且以当地演员为主要成员的昆剧班也随之出现。

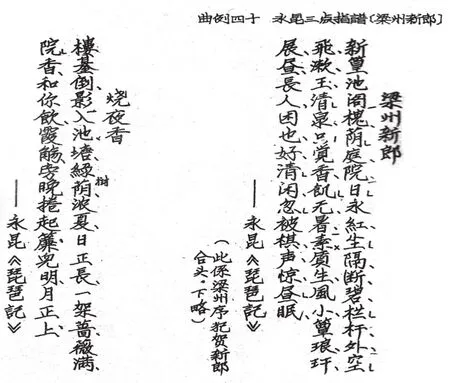

昆剧何时流入温州,现存文献没有明确记载。只见梁辰鱼《江东白芋》(卷下)记载:明嘉靖三十二年,《浣纱记》作者梁辰鱼曾南游温州(永嘉),即“余幼有游癖,每一兴思,则奋然高举。癸丑之岁,南游永嘉,道经兰溪徘徊江岸”②。又有《中国戏曲志・浙江卷》描述:“元末明初时期,《琵琶记》作者高明与昆山著名清唱曲家顾阿瑛有交往。”③

至于永昆形成的年代,也未有明确记载,只见以下零散描述:(一)清・梁章钜《浪迹续谈》(卷六):“比年余侨居邗水;就养瓯江,时有演戏之局,大约专讲昆腔者,不过十之三,兴余同嗜者,竟十之七矣。”④(二)沈沉先生在《永嘉昆曲》中叙述道:“乾隆年间,永嘉、瑞安、平阳等地‘小儿班’遍地开花,备受民众青睐。清人张綦毋《观小儿班》诗云:‘儿童唇吻学宫商,学得昆山与弋阳。不用当筵笑鲍老,演来舞袖亦郎当。’” 并介绍了另一资料,即黄一萍《温州之戏剧》:“至道光年间,温州有‘霭云’、‘秀柏’两个昆班,后来‘一死于疫,一溺于海,中断者二十余年’。同治间,重新组成同福、品玉两班。”⑤(三)《中国戏曲志・浙江卷》⑥:清光绪初,永昆重新崛起,至民国初年达到鼎盛。二十世纪三十年代以后,永昆又趋于衰落,仅存同福、新品玉、一品春等少数半职业昆班,挣扎在民间。1951年,以上三班合并为巨轮昆剧团,1955年改名永嘉昆剧团。“文化大革命”中与京剧团合并,1979年恢复建制,重新演出,并再次招收新学员,培养永昆接班人。

就以上材料看,温州至少在清代已经有昆剧戏班演出。温州古称永嘉郡,后州县分治时,温州设永嘉县。古代永嘉与现温州同义,故“永昆”又可称“温昆”。现“昆剧团”设置于永嘉县,流传区域以现温州地区的永嘉、瑞安、平阳等地为中心向四面辐射,北至台州、温岭,西至丽水、松阳,南部达福建的福鼎、霞浦一带。永昆是流行在浙江东南沿海的四大剧种之一,也是目前所谓“草昆”之主要代表。

“草昆”是相对于“正昆”而言的。“正”,即纯正,引申为正宗、规范之意,“正昆”是指一脉相承于苏州昆剧(以下简称为“苏昆”),并且在“字读语音、依字行腔”等方面都有一定规范的传统昆剧,在浙江流传于杭、嘉、湖地区。“草”,旧指山野、民间,有草率、不细致之意,“草昆”是指长期扎根在民间,为了适应当地观众的喜好,在语音、腔调和行腔方面不够严格规范的昆剧,流传于宁波、金华和温州,在温州地区指的就是“永昆”。

“永昆”是浙江草昆的典型代表,历史悠久,长期扎根在民间,多在乡村庙台演出,是城乡居民喜庆节日、迎神庙会等各种民俗活动必不可少的组成部分。在历代艺人的不断创造下,经过长期的传承和发展,永昆积累了一大批内容丰富、声腔演技富有特色的剧目,展现出了它独特的艺术魅力。

一、咬字与行腔风格

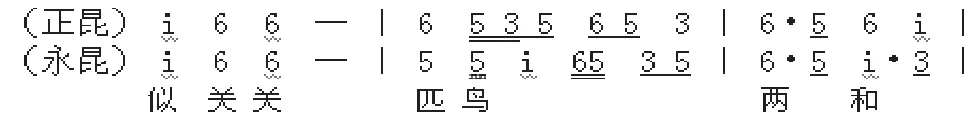

“依字行腔”就是依据字音的四声阴阳走向而音乐化的旋律进行,是戏曲最主要的艺术规范。特别是“正昆”,在长期的创作和表演实践中总结出了一套规范的行腔口法,对曲文的四声平仄、字声的阴阳清浊以及板眼都十分讲究;而永昆则不那么严格,其对字声的平仄清浊显得不那么重视,咬字与行腔也不像“正昆”那么规范,而有自己独特的方法。其实,永昆艺人也都懂得“依声度曲”的基本原理,虽也有按字的四声音调走向,但那是为了符合自身语言趋势和方便旋律进行,打破了传统正昆的“咬字”法。这是受温州方言的影响,虽有化乐音旋律之规,却未臻“声则平上去入之婉协,字则头腹尾之毕匀”之格。如《狮吼记・梳妆》【懒画眉】首句:

其中“鸟”为上声字,在正昆中当呈“╲/”状,行腔为5 3 5三个音。但由于温州方言的缘故,“鸟”在永昆中唱成去声字腔,作“/╲”状,即“去声揭高”,那么,其行腔也自然会变,变为上行到i后,作i 6 5级进下行。此种受温州方言影响而改变字声行腔的现象屡见不鲜。

另外,永昆的“韵白”既不是昆山正宗的“苏工”,也不是嘉兴一带的“兴工”,更不是北昆和京剧的“中州韵”,而采用的是温州一带尚未形成规范的书面语,是独树一帜的“温州白”。其特点是:在咬字发音上依照中州韵,而语言的四声、清浊却采用温州方言的固有声调,不作反切,也不严格归韵。换言之,即用温州话的语音调值来表述中州韵的“咬字”,依据温州方言的四声来行腔。“土白”的情况也有所不同,永昆的“土白”按特定的角色可分为“苏白”和“土话”两种。所谓的“苏白”并非苏昆所采用的纯粹苏州方言,而是略带吴语口音又杂有温州方言声调。如《十五贯》中之娄阿鼠、《玉簪记》追舟中之船夫,皆念此种“苏白”。“土白”则完全是采用温州或瑞安一带的方言,如《红梨记》醉皂中的皂隶、《琵琶记》中的大小骗子等等。这种咬字与行腔,使得永昆呈现出浓郁的地方特色。

以上咬字行腔风格的形成,笔者以为至少有以下两种原因:

(一)可能与温州民间艺人不会讲官话有一定的关系。“天不怕,地不怕,就怕温州人讲官话”,这是建国前民间流行的一句谚语。温州地处浙江东南沿海,过去交通不发达,早期永嘉戏班从业人员又大多是文盲或半文盲的艺人,与外地人接触较少,所以,不可能以苏昆的咬字行腔作为永昆的规范。

(二)可能与永嘉杂剧有渊源关系。明・徐渭《南词徐录》云:“宣和间已滥觞,其盛行则自南渡,号曰‘永嘉杂剧’,又曰‘鹘伶声嗽’。其曲,则宋人词而益以里巷歌谣,不叶宫调,故士夫罕有留意者。”又云:“晚宋,而诗文,叫吼,尽入宫调,益为可厌。‘永嘉杂剧’兴,则又即村坊小曲而为之,本无宫调,亦罕节奏,徒取其畸农,市女顺口可歌而已。”⑦这种“益以里巷歌谣,不叶宫调,徒取其畸农,市女顺口可歌”的传统极有可能遗存在永昆中,最后在咬字行腔方面形成特色。

二、质朴无华的唱腔特色

永昆的唱腔艺术别具一格,在中国昆曲中独树一帜。永昆唱腔并无正昆之严规,其所拥有的刊定剧本中数以百计的律曲,均非作“水磨调”演唱,而是顺应温州地区的民间音调特征而成特色。

(一)节奏自由、明快流利

“亦罕节奏,徒取其畸农,市女顺口可歌。”这是一种节奏自由、速度明快流利的原生态唱腔方式。此种原生态艺术风格与“水磨调”相比,显然是独具一格,这在永昆中比较常见。如《琵琶记・书馆》【太师引】⑧蔡伯喈(生)唱:

此曲,永昆演唱每分钟为120拍,而苏昆为每分钟46拍,永昆比苏昆速度之快,近三倍。速度的快慢不同,演唱效果也就不太一样。永昆此曲明快流利的处理,更深地刻画了蔡伯喈的内心世界,即“蔡伯喈虽有触动,但终究未有反省”。

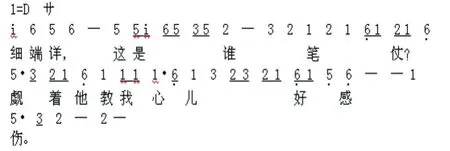

此外,永昆唱腔中常出现一种类似京剧“流水板”(1/4拍)的滚唱,一字一声,速度极快,这在正昆中极为少见。如《连环记》中王允(老生)与曹操(花脸)之唱段【四边静】⑨:

(二)旋律简洁、质朴无华

永昆与正昆同曲相比,不仅速度明快,而且旋律质朴,不像正昆那么华彩委婉。永昆旋律简洁无华,较少使用十六分音符。如《荆钗记・见娘》【江水儿】⑩王十朋(生)唱段:

(三)音调粗犷、旋律奔放

永昆唱腔以羽调式或宫调式为主,其他调式用得较少。常有跳进音程甚至大跳音程的应用,显得旋律粗犷奔放。分析永昆《琵琶记》总谱(唐湜、朱壁金记录整理)便知:1.音域主要在间进行;2.常出现如, 3—6的上行四度跳进,或等下行跳进;3.使用等大跳音程进行。

以上风格的形成,有两种原因:一是“永昆”无“清曲”,仅有“剧唱”;二是常在广场庙台演出,观众露天而立,焉能听得到那“慢声细语”般的“水磨唱”?由此,致使“永昆”(唱腔)板促、腔简(圆润朴实)、一字一腔、旋律奔放,恰与其淳朴、粗犷的表演动作形成统一的独特艺术风格。11更何况永昆的观众也从来没有把演员的唱念技巧作为演艺的一项评价条件,只要声音洪亮、吐字清楚就为上乘。所以,永昆曲调字位较密,旋律粗犷、奔放。如《琵琶记・嘱别》【谒金门】12:

三、乐队伴奏与“三指板”

永昆的伴奏乐队与其他剧种一样,经历了由简单到复杂的过程。据黄光利先生回忆道,早期昆班乐队人数一般为笛(兼唢呐)、板鼓(兼拍板、大鼓)、大小锣3人。后来,为了应付较大型的演出,增加到6人。现在永昆的伴奏人数达到20人左右。文武场乐器的组合大同小异,文场有二胡、三弦、竹笛、鼓板、大唢呐、小唢呐(海笛)、长号(先锋);武场有大锣、铴锣、小锣、铙钹、小钹、云锣、引磬、单皮鼓、堂鼓、拍板、抱月(可代鼓板)、梆子(可代拍板)等。

要特别注意的是,永昆在打击乐器的运用方面仍然保持着较为古朴的民间锣鼓特色。近代以来,南北昆剧舞台艺术和伴奏乐队受京剧的影响较大,在锣鼓点方面大都向京剧靠拢。永昆则不然,尽管乐器大同小异,但锣鼓点子和曲牌则迥然不同。在永昆中大鼓使用较为普遍,通常小铴锣场面,即青衣小帽的角色或旦角出场,也都伴有同步大鼓。

如《琵琶记・吃糠》、《荆钗记・见娘》、《玉簪记・秋江》等较为古朴的折子戏,剧中人物在小铴锣中上场,必定伴有同步大鼓。有趣的是,这两样乐器不受鼓板指挥,完全视剧情进展自行敲击。另如《玉簪记・秋江》一场,陈妙常坐船追赶潘必正,艄公唱了一曲【拉勇阵】,就在这支【拉勇阵】中融入了一段民间锣鼓“十锦头通”,以打击乐的轻重徐疾来表现水面行舟,丰富了音乐形象,也加强了舞台气氛。据老艺人回忆,永昆老戏如《金印记》、《绣襦记》、《八义记》、《连环记》等,是昆曲兴起之前的南戏剧目,那时人物出场的锣鼓伴奏也大抵如此。13

早期永昆绝大多数时间在野外演出,要招徕更多地观众,乐器的音量必须很大。因此引入各种民间锣鼓,增加音量,同时加强乐队的表现力,这是永昆在打击乐器的运用方面仍然保持着较为古朴的民间锣鼓特色的主要原因。

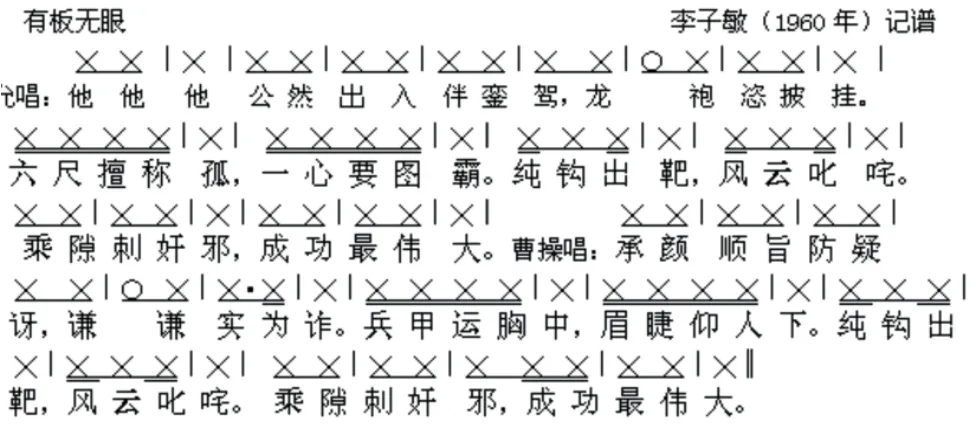

此外,永昆在记谱上也颇具特色,即采用“三指板”(又称“三指谱”)。“三指板”是永昆老艺人学艺时所采用的快熟记谱法,又称“三点指”,民间也称“乌佬谱”。如下谱14:

“三指板”最突出的一点就是仅有板眼未有工尺字,其曲腔由师徒口传心授。这种记谱法,在曲文旁边只注“、”“∟或|”“_”三种符号,表示不同的板眼。关于此类板眼符号,清代王德晖《顾误录》中有类似记载:“初启口即下者为实板,亦曰劈头板。字半下者为制板,亦曰腰板。声尽而下者为截板,亦曰底板。场上前人唱前调末一板,与后人接唱次调头一板,齐下为合板。此古法也。后人分板为五:、为头板,∟ 为腰板,— 为底板……”15。在永嘉昆剧中,三种板式的第一种“、”叫作“板”,又叫“迎头板”,三指并拢一击;第二种“∟或|”叫“中指小板”,即所谓的“腰板”,拍在中指上;第三种“_”叫“小板”,即“截板”,拍在小指上。另外,永昆又用“χ”作“迎头板”,用“し”作“中指小板。

“三指板”的主要作用是确定落字之处,即确定一句中某一字应唱的拍位。永昆老艺人之所以把上面这种唱谱叫作“三指板”,是因为平时都是以“手指”打板,即:头板三指并拢一击;腰板中指击拍;底板拍在小指上。这种记谱方法,必须在熟记每一个曲牌的基本腔格,并明确曲文行腔与板眼之间关系的前提下而进行,即只要熟记了曲牌腔格,遇到新词处理节奏和落字的问题,点出板眼所在的位置,然后便能依声度曲。

“三指板”的运用,是因为历代永昆艺人大都是从小开始跟班学艺,文化水平相对较低,一般不太懂“工尺谱”,剧目的传授都是依靠口传心授,师傅言传身教,徒弟模仿默记,通过“三指谱”的标点,既能简单记忆,又可融会贯通。更何况永昆班社从来没有专业作曲人员,曲谱创作主要由笛师兼任,完成唱腔设计,至今如此。

四、结语

从早期的“永嘉杂剧”,到宋朝南渡后的“南戏”,再有明代五大声腔之一的“温州腔”,以及现在的“永嘉昆剧”,温州戏曲之旅,至少八百年,可见温州戏曲之文化源远流长。永嘉昆剧是温州八百多年戏曲之路的历史积淀,在其声腔、表演、伴奏、剧注释:

目等各方面均呈现出艺术特色。通过以上分析显示,永昆与早期南戏有众多亲缘关系。但是,永嘉昆剧到底渊源于何种南戏声腔——温州南戏?苏昆之变体?海盐腔余音?还有待于进一步调查与史料考证。

①兴工:据徐鸿图先生解释,指嘉兴并包括杭州、湖州一带的昆剧支派。这里的“兴”是取嘉兴之兴字,“工”为“工尺”的“工”,笛上工尺七调,即曲调之意。嘉兴人称当地的昆曲为“兴工”。

②[明]梁辰鱼著,吴书荫编集校点:《梁辰鱼集・江东白芋》(卷下),上海:上海古籍出版社,2010年5月,第363页。

③中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志・浙江卷》,北京:中国ISBN中心出版,1997年12月,第92页。

④[清]梁章钜:《浪迹丛谈续谈三谈》,北京:中华书局,1981年9月,第347页。

⑤沈沉:《永嘉昆曲》,杭州:浙江摄影出版社,2008年5月,第33—34页。

⑥中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志・浙江卷》,北京:中国ISBN中心出版,1997年12月,第89—96页。

⑦中国戏曲研究院:《中国古典戏曲论著集成》(三),北京:中国戏剧出版社,1959年7月,第239—240页。

⑧曲谱参考《南戏探讨集・第一辑》,浙江省温州地区文联、浙江省温州地区文化局编,1980年10月,第136页。

⑨曲谱参考《中国戏曲音乐集成・浙江卷・温州本(3)》,温州市文化局、温州市艺术研究室印,时间不详,第359页。

⑩曲谱参考《中国戏曲音乐集成・浙江卷・温州本(3)》,温州市文化局、温州市艺术研究室印,时间不详,第315页。

11谭志湘、刘文华:《永嘉昆剧十年》,北京:中国戏剧出版社,2011年9月,第59页。

12曲谱参考《南戏探讨集・第一辑》,浙江省温州地区文联、浙江省温州地区文化局编,1980年10月,第89页。

13沈不沉:《永嘉昆剧史话》,台北:国家出版社,2010年3月,第59页。

14谱例来源《中国戏曲音乐集成・浙江卷・温州本(8)》,温州市文化局、温州市艺术研究室印,时间不详,第162页。

15中国戏曲研究院:《中国古代戏曲论著集成》(九),北京:中国戏剧出版社,1959年7月,第69页。

本文为浙江省哲学社会科学规划课题“永嘉昆剧曲牌源流考与乐式研究”的一部分,编号:15NDJC105YB。

J8

A

1007-0125(2015)06-0031-04

王志毅(1970-),男,硕士,温州大学音乐学院,副教授,近来主要从事传统戏曲音乐的研究。