初中生数学分析能力现状及培养策略之初探

杨之栋

摘 要: 学生在数学学习过程中,需要通过深刻、全面、细致地推理分析、判断概括,才能实现知识和经验的有效掌握。本文在研究分析当前初中生数学分析能力现状的基础上,对培养策略方法进行了论述。

关键词: 数学分析能力 现状 培养策略

一、问题的提出

数学学科作为抽象性、推理性、逻辑性等内在特性有效综合的基础知识学科,在其学习探知数学知识内容要义的进程中,需要学习对象具有一定的数学思考分析能力。教育学认为,学生主体数学学习能力和水平,可以通过数学分析能力这面“明镜”进行呈现和展示。教学实践证明,学生在数学学习过程中,需要通过深刻、全面、细致的推理分析、判断概括,才能实现知识和经验的有效掌握。初中生由于自身所处的发展时期和心理发展阶段,更需要具备良好的数学分析能力。笔者认为,初中生数学分析能力培养已成为教者贯彻落实新课改要求的重要内容,已成为有效课堂教学活动的重要衡量“标尺”,数学分析能力培养势在必行,应深入实践探索。

二、初中生数学分析能力现状

近年来,笔者围绕初中生数学分析能力培养这一主题,通过对比分析、座谈交流、课堂观摩、数据分析等手段,发现其分析能力主要存在以下几种情况。

一是能动数学分析的情感不强烈。分析能力是数学思维能力素养的重要构建因素之一,其分析活动进程中需要其实施主体深入参与,深刻思考。但部分初中生在数学分析活动中,缺少主动参与思考分析活动的主动情感,习惯运用以往的“直接灌输”的教学方式,将数学知识内容和学习经验直接“拿来”,不愿深刻细致地思考分析问题,出现“身在曹营心在汉”的“应付”思考分析情况。

二是数学分析思路不够清晰。部分初中生在书写解题思路的过程中,经常会出现过程“跳跃”的现象,并且其解题过程及依据不够科学和严谨。出现此种情况,其根本原因在于初中生数学分析的过程不够严谨,确定的解题思路不够科学,经常会忽视问题条件的内在联系,找不准解题要求与条件之间的深刻关系,导致其解题思路出现“瑕疵”和不足。

三是概括判断能力不高。部分初中生在概括数学知识点内涵要义和判断数学问题解答方法正误的过程中,由于其自身数学素养和解析技能方面的影响和制约,不能够深入细致地进行概括和判断等数学活动,不能够对自身学习实践活动过程进行回顾和总结,不能够根据已有知识经验进行梳理和判断,从而表达出自身对知识点或问题的看法和观点,导致其数学分析活动效能“大打折扣”。

四是综合分析水平较低。数学知识点之间的深刻关联性,决定了其数学思考分析活动是一项具有综合性和复杂性的系统工程。但大部分初中生运用多个数学知识点进行综合辨析,运用数学解题思想进行辨析等方面的能力较差,往往面对内涵丰富的综合性数学问题时,显得手足无措,无从下手。

三、培养初中生分析能力的策略

一是情感入手,注重能动数学分析情境的创设。学习情感是一切学习活动的“基石”和“保障”。学生学习活动有效开展,学习效能显著提升,其首要条件,就是要保持积极、主动的学习情感。初中生数学分析能动性不高的重要原因在于,其主体缺乏主动思考的思想意识。这就要求教师在培养初中生数学分析能力时,要扎实做好学生主体主动分析情感的培养工作,在做好运用鼓励、积极教学语言,鼓舞学生,激发学生的基础上,还要善于利用现有教学要素创设生动融洽、形象真实的教学情境,让学生在真实、有趣、生动的教学情境中,内心受到触动,情感受到激发,主动参与学习活动,能动地开展数学分析。如在“三角形的三边关系性质”教学中,教师结合该节课的教学目标及重难点,为引导学生能够参与到深入思考分析“三角形的三边关系”活动中,采用了“实验探究法”教学形式,设置了“现在有3,6,7,10四根长度不同的木棒,请你选用其中的三根首尾相连,拼接成一个三角形”的动手实践情境。学生在动手操作的情境氛围中,针对出现的不同情况,其内心产生了“疑惑”,产生了深入探究分析的“情感”,并结合实践操作活动,其分析“三角形的三边关系”更深刻、更显著。

二是锻炼实践,注重数学分析活动平台的搭建。古语有云,书山有路勤为径。学生数学知识素养和解析经验,是在长期的实践训练中形成和树立的。学生只有将所掌握的数学知识内容和解决问题方法,运用和践行于实践活动,才能形成更好的学习技能和素养。因此,初中数学教师培养学生分析能力,要改变以往教师全程代替的“包办”模式,发挥学生的主观能动性,重视数学分析活动载体的搭建,注重数学分析活动时机的提供,让初中生能够有深入思考、仔细分析的时间和空间,将知识经验践行于数学学习活动中。如在“如图所示的图形中,已知在△ABC中,AB=AC,以边AB为直径,作一个圆O与它的边BC交于D点,与AC相交于E点,作AC的垂线AC,求证:DF是圆O的切线”案例讲解中,教师进行角色转换,让学生承担讲解案例的活动任务,学生分析问题条件指出:“问题条件呈现的内容,主要包含了切线的判定及三角形方面的知识内容。”小组合作探析,认为其解答思路是:“采用添加辅助线的方法,连接AD,OD,利用问题条件关系,证明DF⊥OD。”教师进行点评,针对学生的思考分析活动,强调指出:“证明DF是圆O的切线,需要运用切线的判定定理。”在上述解题过程中,教师为学生分析活动搭建了载体,提供了时机,学生通过思考分析活动,其数学分析能力得到了锻炼,同时对案例解析活动的思路和方法有了进一步的理解和掌握,加深了对该类型案例有效分析的“痕迹”。

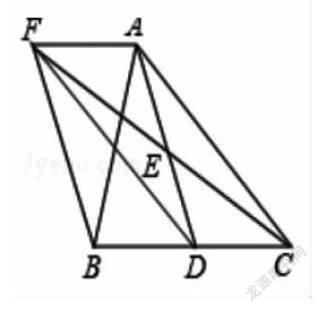

三是讲解指导,注重数学分析策略方法的传授。教师和学生是教学活动的重要组成要素,各自在不同方面发挥了重要的功效和作用。教师作为教学活动的“总设计师”,承担了讲解、指导和点拨的作用。教学实践证明,学生学习能力素养的进步和提高,都蕴含着教师的有效指导和悉心讲评。教师应切法发挥好主导指导作用,加强对初中生数学分析活动方法、策略、观点、过程等方面的指导和讲析,进行科学、中肯的评讲,既指出其长处又指明其不足,让学生能够在教师的科学指点和有效评析下,形成更科学的分析问题的方法和策略,提高其数学学习素养。如在“如图所示,在△ABC中,E是边AD的一个中点,FA平行于BC,并且AF=BD,求证:四边形AFDC是平行四边形”的案例教学中,学生展示解析问题过程,教师针对学生解析过程,采用互动评价式教学方式,开展讲解评析活动,先引导学生组成合作小组进行探析,再进行深入讲解和评析,指出其解题过程存在“错用平行四边形判定定理”不足,应该注意到“构建符合平行四边形的条件内容”,正确运用平行四边形的判定内容进行解答。

四、结语

初中数学教师应将数学分析能力培养贯穿于教学活动整个环节,注重学生主体情感培养,强化思考分析方法技能的锻炼和培养,为初中生数学学习技能、素养的全面发展作出贡献。