1938—1946年我国图书馆事业发展实证研究

——基于《新华日报》“图书馆”刊文分析

周 群 (五邑大学图书馆 广东 江门 529020)

1938—1946年我国图书馆事业发展实证研究

——基于《新华日报》“图书馆”刊文分析

周群(五邑大学图书馆 广东 江门 529020)

1938—1946年《新华日报》所刊的58篇关于图书馆事业发展的报道主题中,涉及图书馆建设、馆藏、国际交流、活动、理论研究及人事等多个方面,其反映出当时我国图书馆事业在政府支持、知名人士积极参与下曲折发展;围绕“民族利益、抗战需要”的图书馆精神开展系列活动;积极培养图书馆专业人才;加强图书馆国际交流,报道国外先进图书馆活动;积极采访各类抗日资源,扩充馆藏建设,为抗日研究提供资源服务。

图书馆图书馆建设图书馆活动

日本为实现其对华“文化亡国”的梦想,在侵华过程中对我国的文化设施和文化资源肆意破坏和践踏,文化机关、大学、图书馆成为其狂轰滥炸的首选目标。在这场浩劫中,作为国家文化事业重要组成部分的图书馆在劫难逃,损失巨大,有不少图书馆被夷为平地。1937年卢沟桥事变后,国共两党抗日统一战线成立,全面抗日战争爆发。在这期间,图书馆充分发挥了强大的社会职能,为国分忧,为民解难,把图书馆事业和人民利益、国家利益紧紧联系在一起。为对这一时期我国图书馆事业的发展有一个深入的了解,笔者统计了1938—1946年《新华日报》所刊登的相关图书馆事业的文章,从而对这一时期我国图书馆事业的发展进行实证分析与研究。

1 《新华日报》“图书馆”刊文概况

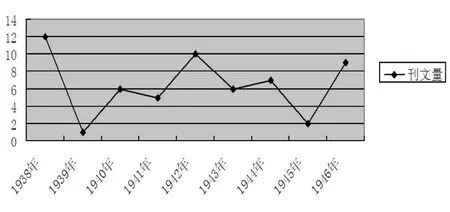

1938年1月,中国共产党为针对国统区实际情况来正确宣传自己的纲领路线和方针政策,努力把马列主义的真理传播到人民群众中去,创办了《新华日报》。它是抗日战争时期和解放战争初期(1938年1月11日—1947年2月28日)中国共产党的大型机关报。其主要内容是政治上的宣传:宣传全面抗战和持久战的路线,反对片面抗战和投降倒退;宣传中国共产党实行民主政治、建立联合政府的主张,反对国民党当局的独裁专制和特务统治。在以政治宣传为主线的基础上,《新华日报》对当时的经济、文化、卫生等事业发展也进行了一定的报道。为此,笔者查阅了1938—1946年的《新华日报》所刊载的文章,关于“图书馆”事业发展的相关报道共58篇,其中1938年刊文最多,有12篇;1940年刊文最少,只有1篇,各年刊文如图1所示。

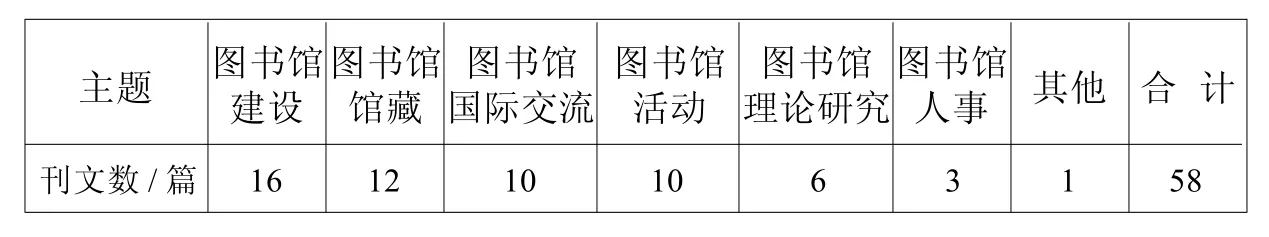

《新华日报》所刊的58篇关于图书馆事业发展的报道主题中,涉及图书馆的建设、馆藏、国际交流、活动、理论研究及人事等多个方面,其中“图书馆建设”主题刊文量最多,共16篇,各主题具体刊文量如表1所示。

图1 年刊文量趋势

表1 “图书馆”刊文主题及刊文量

2 《新华日报》“图书馆”刊文主题分析

2.1图书馆建设

全面抗日战争爆发后,图书馆界顶着炮火进行全国性的大转移,许多地方公共图书馆不得不向本省远离交通干线的山区转移,但大转移十分仓促,各个图书馆带走的只是馆藏中比较重要的一部分图书,大部分图书落入日寇手中,损失无法估算。图书的损失及人才的匮乏,使得这一时期图书馆建设蔚为艰难。在这样艰难的条件下,图书馆人发挥聪明才智,在现有的条件下促进图书馆的建设与发展。1938—1946年《新华日报》“图书馆”主题报道中,关于图书馆建设的文章有16篇,基本每年都有,1938年最多,有4篇。由此可见,图书馆建设是我国图书馆事业发展的前提与基础,其内容包括公共图书馆、抗战图书馆、农民图书馆、妇女图书室及救亡图书室等的建设。

1938—1946年在公共图书馆的建设过程中,一方面,我国恢复或扩充原有的公共图书馆,开展对外服务,如湖南省政府恢复湖南省立图书馆和南岳图书馆的对外服务工作[1],湖北省立图书馆将新馆迁至五峰山[2],重庆市拨付100万元扩充图书馆经费,并在中央公园旧址扩建图书馆[3];另一方面,筹建新的图书馆,如国立中央图书馆为供给渝市市民精神食粮,并在陪都留一永久纪念,特在重庆市区两浮之路建设中央图书馆渝分馆,1941年2月1日起对外开放阅览,设有普通报章阅览室、儿童阅览室、中西文参考室、图书影片室和三民主义研究室,另辟有小型学术演讲厅和文物展览厅[4];教育部筹建西北图书馆,意在搜集西北文物,为机关人员研究西北问题提供参考,国立西北图书馆在国难当头的艰难时局下,推动了战时西北地区文化事业的发展[5];在重庆中央图书馆原址筹建国立罗斯福图书馆,是中国历史上第一个以外国总统命名的图书馆,该馆的筹设,不但在当时引起国内各界的极大兴趣与厚望,而且对日后的重庆文化事业产生了巨大的影响[6]。解放后,该馆更名为重庆图书馆,为重庆市重要的文化事业单位之一,也是全国著名的六大综合图书馆之一。另外,一些商业机构也依靠自身实力开设图书馆,如1945年8月,商务印书馆开办东方图书馆,经费由商务印书馆负担,时存已编目录的图书将近三万册,未编目录的(如《万有文库》等)约五千册;现有报纸计外埠有《广州日报》和《文汇报》,以及重庆市的各大报;杂志从官办的《教育通讯》到民办的《世界知识》,共约二三十种[7]。

为减少或抑制敌人的深入而使周围的生活腐化所带来的影响,图书馆人在有条件的地方组建抗战图书馆、农民图书馆、妇女图书室及救亡图书室,宣扬抗日方针路线,鼓舞士兵的学习热情,提升部队作战力量,利用抗战图书馆开展壁报、研究、报告等活动,与知识分子紧密配合,充分发挥图书馆自身教育功能。抗战图书馆是中国共产党在抗战时期为发展地下党员、宣传革命理论而建立的秘密宣传阵地[8];尤其值得一提的是,米脂县农民合作社联合起来兴建了农民图书馆,为我国抗日战争大后方的巩固提供了精神文化上的支持[9];妇女生活读者会所组织的“妇女生活读者图书室”,开放时间为上午10:00—12:00,下午2:00—5:00,以促进妇女们爱国抗日意识的觉醒[10];而在抗日战争时期,分布面最广、数量最多的却是救亡图书室,也被称为流动图书室[11]。日本的炮火摧毁了中国“文化中心”的大都市,破坏了原有教育机构和教育系统,图书馆难以组织大规模的场地与多数量的图书资源来满足读者的需求,在这一情况下,中国共产党在农村建立了群众活动的主要机构——救亡图书室,“凡是与中国共产党有关系的乡村,就有它的活动,最大者曾经集结着百多人”[12]。虽然救亡图书室存在只有一年多,但通过一系列活动满足了广大群众对抗敌救亡知识的迫切需求,激发了广大读者的爱国热情。

2.2图书馆馆藏

图书馆建筑为读者服务提供了场所,而馆藏是图书馆赖以存在的物质基础,是满足读者需求的根本保证。只要拥有了馆藏,图书馆何时何地都可以及时为读者提供服务,满足读者的需求。但是,在炮火连天的1938—1946年,对于图书馆事业来说,损失最大的就是馆藏。在这一时期,《新华日报》关于馆藏的刊文共有12篇,其中,抗日战争结束后的1946年刊文有4篇,相对和平的国内环境促进了馆藏长足的发展。

抗日战争初期,战火迫使图书馆匆忙大转移,其在转移过程中只带走了部分珍贵的馆藏,而且在转移途中损失巨大,各层次公共图书馆馆藏严重缺失,难以独立承担对外服务读者的重任。为解决这一难题,一方面,公共图书馆合并资源不足的图书馆,以满足公众阅读需求,如武汉汉口市图书馆因时局关系暂停筹备工作,但由于所筹备图书甚多,而上海量才流通图书馆由沪转汉,所备图书不多,因此,特将汉口市图书馆所存图书提检一部分放在量才流通图书馆内并附设一汉口市图书馆阅览室[13];另一方面,政府、公共图书馆、出版社或有影响力的知名人物,群策群力,共想办法渡过难关,如教育部编印书目,向全社会公开征求民众读物[14]; 延安中山图书馆向群众募集图书补充馆藏,并聘请矛盾为文艺小组报告人,以满足大众精神文化需求[15]; 20世纪五十年代,出版社为新德里中印关系局募集中文图书、杂志[16]; 邵力子夫人傅学文女士扩充“儿童之家”图书[17]; 杜威父女捐书200册给北平图书馆,以扩充馆藏[18]。

2.3图书馆国际交流

图书馆国际交流的目的是为了促进图书馆界、信息界的相互了解、合作、交流、研究和发展,其交流形式有图书、杂志的互换,图书馆员的互访、考察及研修、进修等。抗日战争的全面爆发,最大程度地限制了我国图书馆事业的国际交流,但我国图书馆界依然关注着当时世界上最先进的两个国家图书馆状况并将其介绍给国人,为我国图书馆事业的发展指明方向。1938—1946年,《新华日报》刊发的关于图书馆国际交流方面的主题文章共有10篇,其中,8篇介绍苏联相关图书馆及其活动,两篇介绍美国图书馆事业及其对我国图书馆事业发展的帮助,这与《新华日报》是由中国共产党创办的有一定联系。

为准备苏联国立图书馆125周年纪念,《新华日报》刊文详细介绍其相关情况,对苏联最大的图书馆——莫斯科列宁民众图书馆,给予了高度的评价,认为其在战争期间,始终没有一天关过门[19]。莫斯科列宁民众图书馆每月接待读者约24 000人,是全世界藏书最丰富的图书馆之一,其珍藏的图书中有伊朗文图书1千卷以上,中文图书约25 000卷;抄本之部有羊皮纸卷轴,有波斯文的《古兰经》全文;珍藏有中国古抄本,中国科学家所著关于数学、历史、医学、军事学等论文,宗教经典和中国古艺术;并与中国、英、美、伊朗、土耳其和印度等国家大型图书馆和机构交换藏书[20]。《新华日报》对莫斯科列宁图书馆举办的一系列活动进行了报道,如“爱国战争期间之出版物”展览会[21]和“苏联抗战英雄喜爱图书”阅读会[22];同时,《新华日报》将苏联在解放区新成立图书馆756所[23]的信息报道给国人,以鼓舞我国图书馆界的信心。同一时期的美国,将北平图书馆的3 000册珍本图书摄成缩影本并赠送给北平图书馆[24],以促进中国图书馆事业的发展;而美国自身则建立了2 000个阵中图书馆,以满足美国士兵精神文化方面的需要[25]。

2.4图书馆活动

图书馆作为财政支持的公益性社会文化机构和公共知识管理部门,其管理价值、服务理念及资源体系的优劣,只有通过一系列的图书馆活动才能充分体现出来。这一时期,《新华日报》关于图书馆活动的报道有10篇,包括抗战之照片、广告、地图、图书及外报评论等内容的“中国自卫”展览会[26]、全国报纸杂志展览[27]、书刊及善本拓片展览[28-29];各学术机关集体建议组建战时征集图书委员会,整理学术文化损失情况,并以各国文字编印成册,向国外宣传[30];中央图书馆为了更好地培养人才、服务于读者,于1942年7月起在重庆举办了为期10周的图书馆学补习学校,授课课程为图书馆学概论、图书分类、图书编目、目录学、版本学、参考咨询工作等,每周24小时的学习时间,每周日另设有专题讲座,以培养战时图书馆专业人才[31]。

2.5图书馆理论研究

图书馆活动的实践总离不开图书馆理论的指导。这一时期,虽然战乱,但图书馆专家、学者们对图书馆理论的研究依然没有中断,《新华日报》关于图书馆理论研究的报道有6篇。此时的理论研究更切重于引导大众对文化的需求,体现图书馆事业的发展对抗战的重要性。1938—1946年,由抗战而引起的大众对于文化的要求,它的热烈的情形,是完全超越一般的想象的。图书馆界所经历着的是文明与野蛮的战争,是保卫文化的战争。一个战时的理想的图书馆,并不是只供学者研究的藏书楼,而是拥有成千上万本的小册子、刊物、书报并摆放在街头,流通在农村、战地,供给大众日常需要的文化[32]。为了更好地体现图书馆事业在抗战中的重要性,知名人士建议图书馆募集基金、征募图书,到乡村中去、到军队中去,给予民众、战士精神文化上的食粮[33]。正因为图书馆事业在抗战中的重要性,一些民教馆未能呈报图书馆的各项调查研究而受到了申斥[34]。

1938—1946年,这一时期在图书馆界起主导作用的还是国立图书馆,《新华日报》对当时有影响力的国立图书馆馆长的任命进行了报道,如赵友培兼代渝市立图书馆馆长[35]、蒋复总为国立中央图书馆筹备处之重庆分馆代理馆长[36]、袁同礼代理国立北平图书馆馆长[37]。

3 1938—1946年我国图书馆事业的发展特点

1937年“七七事变”后,我国全面抗日战争爆发,战火中日寇毁灭和强占各地图书馆,禁毁和取缔有关革命与进步的图书、报刊,大肆掠夺中国珍贵的历史古籍。据统计,在这一时期东南各省损失近2 000所图书馆,损失图书1 000万册以上,到抗日战争结束后的1946年,全国(不包括陕甘宁地区)的各类型图书馆仅存731所,中国的图书馆事业遭受毁灭性的打击[38]。尽管如此,我国图书馆事业在政府的支持、知名人士的积极参与、图书馆界的加倍努力下,在曲折中发展,依然取得了不菲的成绩,呈现出这一时期与众不同的特点。

3.1政府支持、知名人士积极参与,图书馆事业在曲折中发展。

战火纷飞,日寇抢掠,图书馆数量急剧下降;物价飞涨,馆藏图书增长不快,馆藏书刊无法满足读者需求;经费极度短缺,严重影响图书馆正常工作的开展,这一切使得图书馆事业的发展面临严重困境。为解决这些难题,在政府的支持下,图书馆拨付经费扩充原有规模并筹建新的图书馆,开展对外服务;进步知名人士为解决馆藏不足的现实,联合图书馆、出版社向全社会公开征求民众读物,募集图书,带头捐助私藏图书以补充图书馆馆藏;图书馆界以此为契机,加快图书馆建设,扩充馆藏资源,尽最大能力开展图书馆活动,满足大众对文化的需要,图书馆在抗日战争中的重要性得到充分体现,图书馆事业在曲折中得到发展。

3.2围绕“民族利益、抗战需要”的图书馆精神开展系列活动

1938—1946年,抗击日寇、保家卫国是中华民族的首要任务,是最高民族利益所在。这一时期的图书馆界以“民族利益、抗战需要”为图书馆精神,一切活动都围绕抗战需要来开展,如组建各类型图书馆,宣传抗日方针路线;送图书进乡村、军队,满足民众、战士精神文化上的需求。图书馆通过一系列活动满足广大群众对抗敌救亡知识的迫切需求,激发了广大读者的爱国热情。

3.3积极培养图书馆专业人才,为抗战、大众文化需要服务。

抗战时期,投笔从戎成为知识分子、进步青年的首选,这也在一定程度上导致图书馆对外服务专业人才的不足。为解决这一困境,中央图书馆开办了图书馆学补习学校,加强图书馆学理论基础知识的学习,培养战时图书馆专业人才,从而更好地为读者服务,为抗战服务。

3.4加强图书馆国际交流,报道国外先进图书馆活动事迹,促进我国图书馆事业的发展。

据《新华日报》报道,这一时期我国图书馆的国际交流主要以报道苏联、美国图书馆事业为主,如将莫斯科列宁民众图书馆的详细馆藏情况、活动及苏联在解放区新成立的图书馆等信息介绍给国人,以鼓舞我国图书馆界的信心;对于美国对我国图书馆事业所做出的贡献,尤其对美国阵中图书馆满足美国士兵精神文化方面的经验进行了详细介绍,从而指导我国图书馆去满足抗战士兵的文化需要。

3.5积极采访各类抗日资源,扩充馆藏建设,为抗日研究提供资源服务。

这一时期,图书馆界非常重视抗日战争第一手文献资源的采访。1939年1月1日,国立北平图书馆与国立西南联合大学共同组建中日战争史料征集会,图书馆负责史料的采访、汇集,西南联合大学负责史料的整理、编撰。资料来源不仅限于战争,对于这一时期的政治、经济、社会、交通、教育等方面的资料都要收集;资料采访范围不限于我国,对于日本及各中立国关于抗战的出版物都应收集,包括报纸、杂志、小册子等;在我国沦陷区也进行了资料的收集,如大到日本和敌伪组织方面的刊物和文件,小到居住证、通行证、配给证、传单、布告、相片等[39]。图书馆将这些珍贵的资料加以汇集整理,予以保存,为我国抗日战争史的编写、抗日战争时期政治经济社会问题等方面的研究提供了最原始的资料。

4 结 语

1938—1946年,日本侵华对我国的图书馆事业进行了沉重的打击,图书馆的消失、馆藏图书的损失使得我国图书馆事业的发展步履维艰。然而,我国图书馆界不畏艰难困苦,充分利用国内、国外有利资源,在政府、知名人士的大力支持下,促进了我国图书馆事业在这一时期曲折发展。因此,笔者参照《新华日报》关于“图书馆”的相关报道,对这一时期图书馆事业的发展做一个实证研究,期望能为我国图书馆事业发展史的研究做出贡献。

[1]湖南省府现计划恢复湖南省立图书馆和南岳图书馆[N]. 新华日报, 1940-10-02(2).

[2]鄂省立图书馆迁移五峰山新馆址[N]. 新华日报, 1942-10-15(3).

[3]市临参议会通过扩充图书馆,在中央公园旧址兴建[N]. 新华日报,1943-07-13(3).

[4]中央图书馆渝分馆将开放[N]. 新华日报, 1941-01-11(2).

[5]吴弩. 教部近筹办西北图书馆[N]. 新华日报, 1943-08-12(2).

[6]罗斯福图书馆决定以重庆中央图书馆原址开馆,由严文郁任馆长[N]. 新华日报, 1946-10-19(2).

[7]商务印书馆的东方图书馆[N]. 新华日报, 1946-11-06(4).

[8]祥生. 抗战图书馆[N]. 新华日报, 1938-03-19(4).

[9]平明. 农民有了图书馆[N]. 新华日报, 1944-12-16(4).

[10]妇女图书室已经开幕[N]. 新华日报, 1938-01-23(4).

[11]徐平. 我们的救亡图书室[N]. 新华日报, 1938-02-01(4).

[12]雨节. 救亡图书室在农村[N]. 新华日报, 1939-03-14(4).

[13]汉口市图阅览室设量才图书馆内[N]. 新华日报, 1938-01-18(4).

[14]教育部编印书目公开征求民众读物[N]. 新华日报, 1938-12-25(3).

[15]延安中山图书馆继续募集图书, 积极充实内部读者需要, 文艺小组聘茅盾等为报告人[N]. 新华日报, 1940-08-07(2).

[16]五十年代出版社,应新德里中印关系局之请, 为该局中文图书馆募集中文书籍杂志[N]. 新华日报, 1943-03-29(3).

[17]邵力子夫人[傅学文]捐助中苏文协妇委会, 扩充“儿童之家”图书[N]. 新华日报, 1942-09-12(3).

[18]杜威父女捐书200册给我北平图书馆[N]. 新华日报, 1946-02-03(2).

[19]苏联国立图书馆, 准备125周年纪念[N]. 新华日报, 1938-12-27(3).

[20]莫斯科民众图书馆, 藏书共有950万卷[N]. 新华日报, 1942-12-17(4).

[21]莫斯科图书馆举办“爱国战争期间之出版物”展览会[N]. 新华日报, 1943-05-13(2).

[22]“在战争年代里,我读了些什么书”——苏联的英雄们的答复[N]. 新华日报, 1944-11-20(4).

[23]苏联解放区组成新图书馆756所[N]. 新华日报,1944-04-18(4).

[24]北平图书馆之珍本图书三千册,将由美方摄成缩影本, 送赠北平图书馆[N]. 新华日报, 1942-05-30(3).

[25]美国现有2000个阵中图书馆[N]. 新华日报, 1943-07-25(3).

[26]中国国际图书馆举行“中国自卫”展览会, 参观者甚为踊跃,多感动解囊相助[N]. 新华日报, 1938-11-02(3).

[27]赣省立图书馆举办全国报纸杂志展览[N]. 新华日报, 1940-01-08(2).

[28]中央图书馆书刊拓片展览开幕[N]. 新华日报, 1941-03-04(1).

[29]中央图书馆展览中西期刊及善本拓片[N]. 新华日报, 1941-03-06(1).

[30]各学术机关集议组织战时征集图书委员会[N]. 新华日报,1938-12-07(2).

[31]中央图书馆举办之图书馆学补习学校昨开学[N]. 新华日报,1942-07-16(3).

[32]适夷. 理想的战时图书馆[N]. 新华日报, 1938-04-02(4).

[33]铁生. 对于量才图书馆的一点意见[N]. 新华日报, 1938-04-02(4).

[34]鄂各县民教馆因未呈报各项调查研究受申斥[N]. 新华日报,1938-04-23(4).

[35]渝市立图书馆馆长由赵友培兼代[N]. 新华日报, 1940-07-27(2).

[36]国立中央图书馆筹备处之重庆分馆已由教育部任蒋复总为代理馆长[N]. 新华日报, 1940-07-30(2).

[37]国立北平图书馆馆长一职由袁同礼代理[N]. 新华日报, 1940-08-17(2).

[38]杨玉麟. 抗日战争时期的陕甘宁边区图书馆事业[J]. 四川图书馆学报, 2005(1):66-69.

[39]翟志宏. 抗日战争时期国立北平图书馆的危机应对[J]. 历史教学:高校版, 2009(10):36-40,75.

Empirical Study on the Librarianship Development in China in 1938—1946——Based on the Analysis of the Library Paper of China Daily

There were 58 papers on the librarianship development, including the library construction, the collection, the international exchange, the activity, the theory research and the personnel, and so on, which reported on the China Daily in 1938-1946. These subjects reflected the tortuous development of Chinese librarianship supported by the government and celebrities; carring out a series of activities arounding the library spirit of ''the national interest, the war need'' ; training library professionals actively; strengthening library internaltional exchanges and reported advanced activities of the foreign library;interviewing various types of anti-Japanese resources and expanding library collections to serve the anti-Japanese study.

Library; Library construction; Library activity

G259.29

B

周 群 男,1978年生,五邑大学图书馆采编部主任,副研究馆员,已发表论文20余篇。

2015-01-29 ]