让美术课堂“动”起来

周小璇

摘 要:美术技能课的课堂,往往强调学生的专业技能练习,课堂上少讲,甚至不讲。殊不知,反而容易造成学生学习的逆反心理,达不到预期的课堂效果。课堂上,教师应结合多种教学方法和教学手段,精讲多练,合理规划“精讲”时间,教学环节上环环相扣,层层设计,落实教学目标,解决教学难点,激发学生的学习兴趣。

关键词:技能课;学生;教师;互动;教学方法;教学手段

“教育的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒、鼓舞”,面对这句话的时候,我不禁开始审视自己的课堂,作为技能老师,我是否陷入了“传授本领”的怪圈,还是已经在“激励、唤醒、鼓舞”了。

为了使学生有过硬的专业技能,在课堂中教授学生理论知识,要求学生背下来,“这些都是有用的知识。”“是规律的总结。”我总是这样强调着,但是慢慢地我感受到学生消极的情绪,终于有一天“老师,美术课实在太无聊了。”而且上交作业从原来的百分之百下降到百分之三十,为什么会有这么多人不交作业,“画画好没有意思。”震惊的让我无法用语言来表达,无奈“我本将心向明月,奈何明月照沟渠”,我的用心良苦,反倒是成为束缚学生的枷锁。我在反思中阅读教育类书籍、杂志,同时求教在学校中广受学生欢迎的老师,老师们不吝赐教“以生为本的课堂,应该最先询问学生想要什么样的美术课”。带着这样的问题,我和学生进行了沟通,让彼此更加了解,综合学生和专家的意见,我认为课堂应该建立在“动”的原则上。

“动”并不单指身体上的动,在课堂上首先气氛应该是流动的,改死气沉沉为生动活泼,然后,学生应该积极动脑思考,参与课堂;其次,教师应该是有血有肉、鲜活生动的;再次,交流应该是互动的。

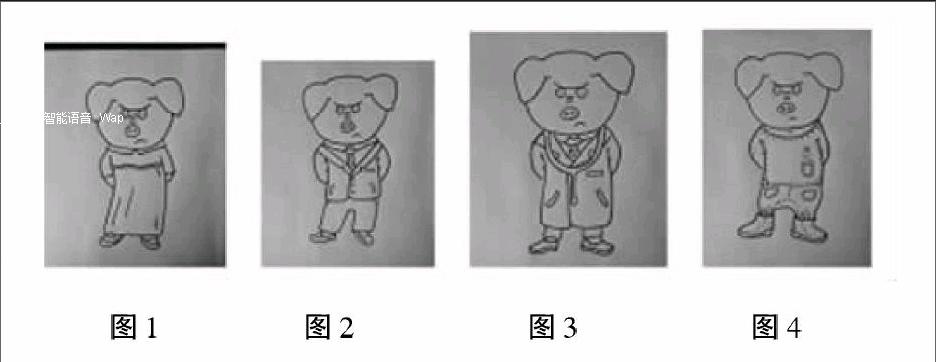

如何能做到呢?唯有教师将不同的教学方法融入课堂,倡导学生多样的学习方法。同样的内容,使用不同的教学方法,课堂的反应是不一样的,教师只运用讲授法,直接讲授,与学生没有交流、互动,学生被动接受,会导致学生的学习积极性降低,更谈不上兴趣。例如,在学习“动物拟人画法”的教学中,动物的拟人画法主要包含动作、装束、道具,这些知识如果教师只是平铺直叙地告诉学生,动作还包括站、立、走、跑等,装束包含帽子、衣服、鞋子等,道具有气球、鲜花、铁锹等,那学生就缺少自己独立思考、消化、吸收的时间,课堂就成为教师一个人的舞台,学生则成为看表演的观众,而不是参与者,这样的教学无疑是没有意义的。认识到这一点后,我在教学时先请了学生摆一摆人的动作,学生跃跃欲试,兴趣盎然,再出示若干个动物拟人作品,比一比,真实的人物动作与作品中的动作有何区别,学生都能快速地观察发现,作品中的动作明显夸张许多。在理解装束的时候,又特意提前制作了同一形象的不同装束,逐一展示(图1~4),因为是同一个头部与动作形象,使学生更加清晰地了解到装束的重要性。在展示过程中,学生会好奇、会期待,饶有兴趣,注意力集中。通过这些环节的设置,课堂氛围是流动的,活泼可爱;学生与学生间是“动”的,他们共同探索,交流想法;学生与教师间是“动”的,师生一起思想碰撞;学生与知识点是“动”的,文字的叙述变成生活中的实例,跃然纸上,直接经验的获得,使学生对知识点的理解更加深刻。在活动过程中,教师适时鼓励,使学生获得成功体验,激发成就动机。

“动”的本质在于讲授法、演示法、提问法、练习法等教学方法有机结合在一起,教师多种教学方法和教学手段的运用,自然会使课堂生机盎然。

课堂上,美术教师理论和实际相结合,利用演示法,教师可先进行自己的现场示范,边示范边讲解,将动作的要点、注意事项展现给学生,一是学生容易模仿运用,二是树立学生的自信心,三是满足学生的好奇心。

教师结合练习法,让学生自己动手画一画,学生兴趣盎然,丰富了课堂内容,也为技能课的技能练习做热身准备。

通过不同教学方法的运用,教学环节的安排设计,让课堂活跃起来,加深学生的印象,更巩固落实知识,使一些枯燥的理论知识变得更加生动易懂。教师多种教学方法和教学手段的运用就像一双无形的手,拉近了学生与教师的距离,师生共同去经历、体会,学生自觉融入课堂,获得直接经验,构建牢固的知识体系。

参考文献:

苏霍姆林斯基.帕夫雷什中学.赵玮,等,译.教育科学出版社,2014-04:435.

编辑 孙玲娟