明代乡贤祭祀中的“公论”

——以陈亮的“罢而复祀”为中心

张 会 会

(东北师范大学 历史文化学院,吉林 长春 130024)

明代乡贤祭祀中的“公论”

——以陈亮的“罢而复祀”为中心

张 会 会

(东北师范大学 历史文化学院,吉林 长春 130024)

“公论”贯穿于明代乡贤祭祀之中,并影响着乡贤的去取。儒学师生、地方士人作为“推贤”主体,以“公论”为乡贤去取的依据。乡贤去取中,“公论”还包含着对入祀者“贤”的评定标准,也即“崇理学、树名节、扶植教化、羽翼正道”。正嘉时期,王湛之学的传播,程朱理学的独尊地位动摇,王湛“实学”兴起又使浙东“求实致用”的传统得以复苏,“崇理学”的祀法原则被士人以“公论”的名义重新厘定。“公论”的变化表明,明代士人试图突破“祀法”,即程朱理学的“一律”解读,以使乡贤崇祀真正起到轨范乡里的作用。

明代;公论;乡贤祭祀;王湛之学

庙学乡贤祠是明代乡贤祭祀的重要部分,现今学界对明代庙学乡贤祠的制度、教化原则多有论述[1]。本文在前人成果的基础上试图对乡贤祭祀所蕴含的明代士人的价值评定标准进行探讨,“标准”是乡贤选取的重要内容,也是乡贤祠发展的内在动力。“公论”作为明代士人的一种价值评定标准,始终贯穿于乡贤祠祀之中,并影响着明代乡贤祠的发展。“公论”即公言、公评,公众的评论。在乡贤祭祀中主要指乡里社会、士人群体围绕祀法而展开的乡贤选取标准的讨论。在政治文化中则表现为国家乡贤祭祀制度推行过程中,士人群体以舆论、乡评为依托,对“推贤”、“祀贤”所表达的态度与价值倾向。“公论”作为明代士人对乡贤崇祀态度的表达,其以乡贤入祠标准为内容。而乡贤入祠标准并不是恒定的,其变化影响着乡贤去取。本文拟将“公论”置于明代乡贤祭祀的“推贤”、“祀贤”之中,在政治文化视角下对明代庙学乡贤去取作以动态研究,以期对乡贤祭祀重新解读。

一、“推贤”与“公论”所出

明代庙学乡贤的入祠有一定的规范与步骤。“推贤”是首要环节,即府县儒学教官生员、乡士人里老共同推荐、呈请入祀,是为“公举”。“公举”既有共同推荐之意,也是群体统一态度的表达,所以在入祀呈文中往往强调“舆论归于一口”、“公论允惬”。而“公论”又最能体现所推举者生前死后的口碑,即乡贤所获得的人品及学品的评价。故而,“公论”成为乡贤入祀的舆论依据,并成为审定乡贤的主要标准。

明代学校是“推贤”的重要部门,并被视为“公论”所出之地。“学校公论之地也,甄去轨、砺来辙,公是公非,不敢僭忒,帜翊世风学校职也。”[2]123-124即学校是甄别是非,公论所出之地,有导民化俗、引导世风的责任。陈宝良认为,明代生员以“公论”积极参与地方各类事务,举荐乡贤是其彰显“公论”的重要方面[3]儒学师生是“推贤”的主要人群,并与有司共同承担祀入“匪人”的责任,万历三十年礼部条文的取士条款中明确规定,“重名官乡贤之祀,如匪人,有司、生员各坐。”[4]卷373,万历三十年六月辛卯条。此外,乡宦里老也是“公举”乡贤的主要人群,他们既为推荐人又掌握着“乡评”。“乡评”是“舆情”的重要内容,代表着乡里社会对荐举者的评价及入祠态度。“乡评”倾向于对荐举者乡里事迹的评价,评价标准取决于荐举者对乡里以及学校的贡献,但乡士里老的意愿也必须经由学校与生员传达至县府及提学道。学校除与乡士人、里老共同荐举乡贤以外还承担着汇总“乡评”的责任,即综合乡里各方意见与评价,经商榷与甄别,形成对荐举者统一的、公正的判断,即“公论”。宝应县儒学就是以“贞修不忝私谥,崇祀允协公评”[5]而完成乡贤刘永澄的入祠申报。

生于其地而德业、学行著于世者谓之乡贤。“生于其地”是籍贯限定,“德业、学行著于世”则是“贤”的标准。“祠于乡”按真德秀对“乡先生祠于社”的理解,乡先生并不仅指师长、“先生”,而是指仪范可以让乡人子弟师法,便可称为乡先生[6]。也即,所祀乡贤必须是“仪范”可被效法者,“仪范”即“德业”与“学行”,二者在明代乡贤崇祀中被进一步规范。正德时,林希元在督学岭南时提出,“祀乡贤”要遵循朱熹门人黄灏所定标准才可以立足圣门,即“立祠于学者,不以功德名位,诸不在六艺之科者不在列、不知君臣父子夫妇朋友之义不在列、不知正心诚意修身谨独之学者不在列。”[7]

黄灏认为,祠于学宫不应以功德名位为准则,而应具备三个条件,即掌握儒家礼、乐、射、御、书、数六种技能;遵循三纲五常的道德原则;正心诚意研习儒家正学。“诚意”、“正心”、“修身”是程朱理学对《大学》精髓的提炼,即“八条目”。黄灏选取其作为乡贤修身“正”学的标准,明显带有理学化的意味。在明代,此标准又被进一步提炼为“崇理学、树名节、扶植教化、羽翼正道”,“崇理学”被置于首位。这也成为明代士人规范乡贤入祠的“祀法”准绳。

明人以“公论”评定乡贤,但“公论”并不是恒定的,其随着士人对“祀法”的理解而变化,这一变化又影响着乡贤的去取。“事功学”陈亮的罢而复祀就是“公论”变化的典型事例。

二、乡贤去取中的“公论”变化——陈亮的罢而复祀

明代庙学乡贤的增祀与罢祀同样会受到“公论”的影响。这里的“公论”即是士人群体围绕“祀法”对“贤”标准的重新认识,即对乡贤德业与学行的重新审定。本节即以陈亮复祀为例,阐释乡贤去取中的“公论”变化。

陈亮,字同甫,号龙川,金华永康人,南宋事功学的代表人物,光宗时得进士第一,授建康府判官,未行而卒。《宋史》评价其“生而目光有芒,为人才气超迈,喜谈兵,论议风生,下笔数千言立就。”[8]其因提倡“事功”及《上孝宗皇帝书》而得名。宝祐年间被祀永康县学乡贤祠,弘治十年入祀府学乡贤祠,正德时被罢府祠,嘉靖二年重新入祠。

明代乡贤去取主要有两种形式。一种是乡贤祠初建时入祀人物的选取,另一种是政府学官巡视一地时定期性的人物去取。两种去取形式都要遵循“公论”的原则,《礼部志稿》以制度的形式对这一原则进行了规范“合无今后督学官每岁终,将所属府州县举到乡贤已准入祀者造册两本申送部科以凭咨访查考,如有滥举市恩、不协公论,即指名参革以光祀典。”[9]卷45《覆十四事疏》具体则是指儒学师生会同乡里耆旧、士人,考择史传、访求乡评,共同推选那些宜祀而未祀,当祠而未祠者入祀或提议罢黜有异议的乡贤。由此可知,明代乡贤去取通常在“公论”的引导下,经由地方官、儒学师生及乡里士人对乡贤是否符合“祀法”进行论定,完成去取。金华府乡贤陈亮的复祀即是围绕“祀法”展开的一次“公论”变化。据《表彰陈同父移》:

“本道为表彰先贤以明公论事。照得故宋永康陈同父先生才高志忠、文雄节峻,当时推重,后代景仰。旧祀于本府乡贤祠内,公论允惬。近按临考试诸生闻,前此有议其喜谈兵事、不修小节、与圣门所学不同者。当道惑于其说,罢其祠祀。窃惟圣门施教尚分四科,君子取人岂拘一律……仰抄案回府著落,当该官吏即造先生神主,照旧奉入郡学乡贤祠内致祭。”[10]598

这是嘉靖二年何瑭任浙江提学副使时的公文,大意是恢复陈亮的乡贤祠祀。据公文,陈亮因喜欢谈论兵事、不修小节、与圣门所学不同被罢祀。何瑭以“明公论”恢复陈亮祠祀。“明公论”就是重申“公论”内容,即对乡贤入祠标准重新厘定。何瑭认为,圣门施教尚且分门别类,“贤”者的去取不能拘泥于一个标准。这“一律”就是黄灏所定的理学化的乡贤崇祀标准,由此看来,何瑭与“议者”的分歧就在于“崇理学”的乡贤选取标准。

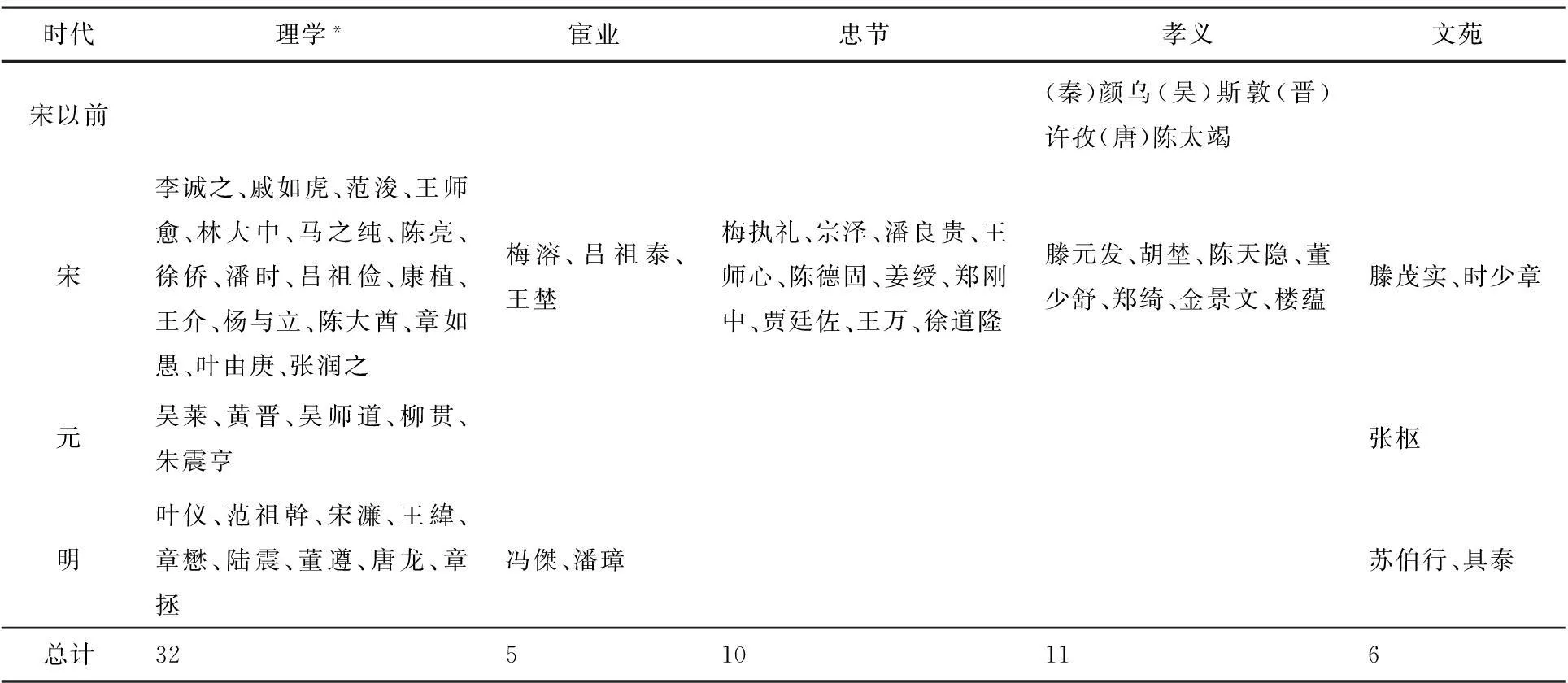

首先看一下万历以前金华府庙学崇祀乡贤情况。笔者根据(万历)《金华府志》并结合应廷育嘉靖三十七年的《金华先民传》制表如下:

表1 金华府乡贤祠所祀乡贤分类表

*理学类乡贤除陈亮、王师愈外基本都是承朱熹、吕祖谦师传及再传者。

由表1,万历以前金华府祠共祀64人,理学乡贤是主要的崇祀类型,祀32人,其次为孝义乡贤11人,忠节乡贤10人,文学乡贤6人,宦业乡贤5人。从各类型乡贤的分布情况看,所祀宋代以前及北宋乡贤以孝义、忠节居多,而所祀南宋及元明乡贤则是以理学人物为主。明代乡贤祠对南宋理学先贤祠的继承及明初国家对程朱理学奉为正统的强化,使崇祀理学乡贤成为明代庙学的典型特征。而金华府是宋明理学渊薮之地,理学传统浓厚。从理学的传承来说,南宋名儒吕祖谦在此创立“婺学”,此外,朱熹的学说在金华也受到推崇,吕祖谦的很多弟子也从游朱熹门下,如潘时、杨与立。所以宋明金华理学基本是由吕祖谦与朱熹的门人及再传弟子构建起来的。这一传统使金华在乡贤崇祀上具有明显的“理学”倾向,其所祀“理学”乡贤不仅数量上占优势,其人物选择上也以朱吕门人及其再传者为主。但府祠设立之初因沿袭以往所祀乡贤,所以并未严格区分“理学”类乡贤的派别。随着明代国家奉“程朱理学”为正统,其理学的教化原则也层级的深入到地方社会,乡贤祭祀同乡饮酒礼作为地方教化的重要环节,其运作也必然要遵循“程朱理学”这一指导思想。所以,与朱吕无师承关系的陈亮势必要经过“理学化”乡贤选取标准的重新审定。

回看陈亮生平及所获评价。“平生所交如朱熹、张拭、吕祖谦、陆九渊皆称之曰‘是实有经世之学,当渡江积案之后,劝孝宗以修复艺祖法度为恢复中原之本,伸大义、雪仇耻,其忠盖与汉诸葛亮,本朝张浚相望于后先,尤不可磨灭’”[11]597-598南宋大儒对陈亮学识、谋略的好评是其旧祀府学乡贤祠的史实依据,而何瑭的“公论允惬”也证明其初入府祠是受“公论”肯定的。也就是说,“喜谈兵事”与“不拘小节”并没有影响其入主贤祠,那么,“与圣门所学不同”就成为陈亮罢祀的关键。

再看陈亮的学术经历及成就,陈亮对道德性命之学并没有很大兴趣,他反对道学家空谈义理,主张“经世致用”。“尝与朱熹书,辩论三代、汉唐之际,数往返不屈。熹虽不以为然,至于心无常泯,法无常废二言者,虽熹亦心服其不可易也。”[11]596从学术倾向及与朱熹的论辩,陈亮并不认同朱熹的“道学”,主张“事功”。二者虽有学术分歧,但朱熹也很敬佩陈亮的人品与作为。南宋的学术论争延续到明代意义则发生变化。随着程朱理学地位的提升,“圣门之学”被狭隘的解释为“程朱理学”,故而,陈亮与朱熹学说的分歧衍生出“前此有议”的“与圣门所学不同”。理学化的乡贤去取标准把陈亮排除于圣学之外。为此,陈亮失去载“道”资格被剔出金华府祠。而何瑭所要明的“公论”同样指乡贤入祠标准,但内容却发生变化或者说黄灏的“立祀”标准即“修身谨独之学”被重新解释。何以引发“公论”变化?

首先,正嘉时期理学打破程朱正统的禁锢,开始多元发展。“王湛之学”为士人提供了对“圣门之学”的重新认识。不同儒学派别对“圣门之学”的理解不尽相同,王阳明认为“圣人之学”不能局限于一种解释。“先儒之学,得有浅深,则其为言亦不能无同异。学者惟当反之于心,不必苟求其同,亦不必故求其异,要在於是而已。”[12]王阳明认为,先儒各家学说,思想见地各有深浅同异,作为后之学者不一定要委曲求同,但也不应故意针对其异。王阳明所理解的“圣门之学”是多元的,其对儒学内部的差异性也有很大的容忍。随着“王湛之学”影响的扩大,程朱理学的“一格”标准受到冲击,黄灏“立祀”的“修身谨独之学”被重新解释为儒家之学而不只是理学,所以,“与圣门所学不同”就构不成罢祀的理由。

其次,“实学”学风的兴起。明中期以后,有志士人、学者开始反思道学家的空谈性命,倡导“实学”。正嘉时期,王阳明与湛若水分据浙东与浙西讲学传道,尽管王湛对“心之内外”的理解不同,但同倡“实学”,反对程朱理学的空疏。王阳明讨江广诸盗报捷,霍韬曾对其评价:“公以道学经济为天下”[2]180“经济天下”恰说明其以“道学”为实用,“知行合一”。他建书院、设讲会、推行乡约,更是把“实学”传播于乡里。余英时认为,王守仁发明的“良知之学”最后是为“治天下”,绝不能止于个别士大夫的“自得”[13]。湛若水同样注重实践,他认为体认天理就是要“应酬”日常事务。他重视教育,广设书院,扶持后学。二者在浙江广收门徒,讲会活动日炙,人数多达数千人,影响可见一斑。王学的主要阵地浙东,尤其是金华、温州本就有“求实致用”的学风,叶适、陈亮为代表的永嘉、永康学都是倡导实学的儒学派别。南宋后期,“事功学”走向衰微,程朱理学成为金华主导,所以崇祀理学乡贤成为正德以前金华府乡贤祠的基本样貌。正嘉之际王学的蓬勃发展使浙东原有的“实学”风气逐渐复兴。金华涌现出应典、周莹、程文德等“用功有实地”的王学者。而王湛门人实践乡里的重要内容即是参与乡贤祠建设及“乡评”。聂豹到任华亭县即政化更新,修学建祠,“作名宦乡贤祠以端轨。”[14]而应典、程文德俱为永康人,他们对“实学”的推崇必然会影响对乡里先哲陈亮的重新评价。如果说永康王学门人对陈亮“事功”的认可代表着一种士论舆情的话,则何瑭以及“考试诸生”就是“明公论”的主体或者说是陈亮复祀的直接参与者。

据钱明考证,阳明弟子多为地方生员[15]。正德十六年至嘉靖六年是王阳明在浙江授徒讲学的主要时期,地方儒学师生作为其讲学的主要授众,必然会受到此“实学”风气的影响,在这种氛围之下,“诸生”对同样讲求“实学”的陈亮的罢祀提出异议也是有理有据的。同时,刚到任的提学副使何瑭也是一位“实学”的倡导者,其虽然并不完全认同“王湛之学”,但对湛若水的躬行实践却很是欣赏。何瑭在给湛若水的赠文中写道:

“近世学者往往从事于博洽葩藻之间,不然则高谈性命以为理学。至于明德新民之实则留意者鲜矣。”[10]491

何瑭认为近世理学家论学空疏、高谈性命而对“实用之学”却很少关注。由此看出,何瑭也同样对明中期程朱理学的流于形式,道学家空谈义理很是担忧,主张“实学”。学官与生员等地方士人群体对王湛“实学”的认同必然会影响“事功”陈亮的“公论”。此时,宋人陈亮的“事功之学”不仅不再被视为“与圣门所学不同”,转而成为“实学”的典范,陈亮重新被认定为“德业”与“学行”俱可以轨范乡里的楷模。所以陈亮在何瑭与生员、乡里士人的“明公论”下重新入主府学乡贤祠。

总之,明代正嘉时期儒学的多元发展,尤其是王湛之学的勃兴打破了程朱理学对“圣门之学”的一元解读,“圣门之学”不再被认为是程朱理学所代表的学问,而是“心学”、“实学”等多元化的存在。王湛为代表的士人对“圣门之学”的重新理解影响到程朱理学化的乡贤入祠标准的变化,“崇理学”这一祀法原则被士人群体以“公论”的名义重新厘定。而王湛“实学”学风的兴起使浙东“求实致用”的传统得以复苏,由此导致永康“事功学”陈亮的复祀。

三、结 论

综上所述,“公论”作为一种价值评定尺度,自始至终贯穿于明代乡贤崇祀之中并影响着乡贤人物的去取。学校作为“公论”所出之地,生员、地方士人作为“推贤”主体,都以“公论”作为乡贤去取的依据。在乡贤去取中,“公论”并不只是一种评定话语,其还包含着一定内容,即是对入祀者“贤”的评定标准,具体则为崇理学、树名节、扶植教化、羽翼正道。然而,乡贤祭祀中的“公论”并不是恒定不变的,明代中期以后,儒学内部的多元化发展就是“公论”变化的一个因素。正嘉时期,随着王湛之学传播场域的扩大,程朱理学的独尊地位开始动摇,王湛“实学”学风的兴起导致“公论”发生变化,从而影响了乡贤祠人物的去取。这一时期“公论”的变化表明,明代士人群体试图突破“祀法”,即程朱理学化的“一律”解读,以使乡贤崇祀真正起到轨范乡里的作用。

[1] 赵克生.明代地方庙学中的乡贤祠与名宦祠[J].中国社会科学院研究生院学报,2005(1):118-123.

[2] 霍韬.渭崖文集[M].济南:齐鲁书社,四库存目集部,1997.

[3] 陈宝良.明代儒学生员与地方社会[M].北京:中国社会科学出版社,2005:370.

[4] 明神宗实录[M].台北:“中研院”历史语言研究所,1962.

[5] 刘永澄.刘练江先生集[M]. 济南:齐鲁书社,四库存目集部,1997:364.

[6] 郑丞良.南宋明州先贤祠研究[M].上海:上海古籍出版社,2013:44.

[7] 林希元.同安林次崖先生文集[M]. 济南:齐鲁书社,四库存目集部,1997:649.

[8] 脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977:12929.

[9] 俞汝楫.礼部志稿[M]. 台北:台湾商务印书馆,文渊阁四库全书影印本,1986.

[10] 何瑭.栢斋集[M]. 台北:台湾商务印书馆,文渊阁四库全书影印本,1986.

[11] 沈藻,等修,朱谨,等纂.永康县志[M].台北:成文出版社,1983.

[12] 王守仁著,施邦曜辑评.阳明先生集要[M].北京:中华书局,2008:897.

[13] 余英时.宋明理学与政治文化[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2008:201.

[14] 宋如林,等修,孙星衍,等纂.松江府志[M]. 台北:成文出版社,1983:685.

[15] 钱明.王阳明及其学派论考[M].北京:人民出版社,2009:249.

The Public Discussion in the Sacrifice of the Country Sages in Ming Dynasty——Center-basedonChenLiang’sRe-sacrificing

ZHANG Hui-hui

(School of History and Culture,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

“Publicdiscussion”affectedthechoiceofthecountrysagesthroughoutthesacrificeinMingDynasty.Theconfucianscholarsandthelocalliteratiasthemainbodytorecommendthevirtuousmadeuseofpublicdiscussiontoprovethechoiceofthecountrysages.InMingDynastyitadvocatedneo-confucianism,setuphonor,fosterededucationandscheduledTaoismindetail.InZhengjiaperiod,withthespreadofthelearningofWangZhan’s,thefirstplaceofChengZhu’sneo-confucianismwasshook.TherisingofthepracticallearningofWangZhanmadearecoveryof“realisticandpractical”tradition.Inthenameof“publicdiscussion”literatiredefinedthesacrificeprinciplesof“neo-confucianism”.ThechangeofthepublicdiscussionshowsthattheliteratiattemptedtobreakthroughthesacrificemethodinMingDynasty,namelytounscrambleChengZhu’sneo-confucianism.Sothesacrificeofthecountrysageswouldplayamodelrole.

MingDynasty;theSacrificeofCountrySages;PublicDiscussion;LearningofWangZhan’s

2014-08-13

国家社科基金重大项目(12ZD134)。

张会会(1983-),女,黑龙江海伦人,东北师范大学历史文化学院博士研究生。

K248

A

1001-6201(2015)02-0097-05

[责任编辑:王亚范]

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2015.02.019