天地观对《黄帝内经》理论建构的影响初探

许盈,黄政德(湖南中医药大学,湖南长沙410208)

·中药药理·

天地观对《黄帝内经》理论建构的影响初探

许盈,黄政德*

(湖南中医药大学,湖南长沙410208)

天地观;《黄帝内经》;阴阳;五行

〔Keywords〕concept of heaven-and-earth;Huangdi Neijing;Yinyang;Wuxing

关于天地观的内容及意义,学术界多有论述,且开始结合哲学、宗教、建筑等多领域进行研究[1]。中国医学文化史著名学者马伯英曾于2014年就中医文化的深层次结构在《科学》杂志撰文,认为中医整体论“由三大支柱支撑:一是天地人大小宇宙观,二是活体生命观,三是生命关系网”[2]。本文试图梳理《黄帝内经》(以下简称《内经》)如何从中国传统文化深处的天地观寻找支持,以天地观作为理论建构的基本要素之一,从而成为经典文本的历史过程。

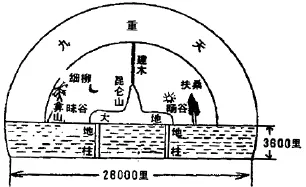

图1 中国上古人的宇宙天地观念示意图

1 传统文化的源头:天地观念的形成

溯源古代中国传统文化,上古传说是解读传统文化天地观的密码。《山海经》一书可视为描述上古时代中国人对天地起源认知的代表。《山海经·海外东经》关于神树扶桑的故事记叙:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”具有浓厚神话色彩的扶桑天地观,是殷商之前的中国人对天地空间和时间的认识。何新《诸神的起源》中第六章《神树扶桑与宇宙观念》结合先秦及传世文献,对这种天地图式复原如图1所示[3]。

由图1可知,扶桑故事寓意的上古中国人的天地观主要有三方面内容:其一,先民的思想世界一开始就与“天”有关,天门有九层,九个太阳象征着日月星辰等九天;其二,与“天”相对的“地”中心在昆仑山上,山高一万一千里,地下深三千六百里,大地的四角各有一根地柱支撑;其三,天地不仅有边界,还有中心,人居其中,以建木为正中线。上古传说所折射的古人对天地的感觉与想象,暗含一系列的隐喻,天与地相对,天地有中心和边缘,由中央与四方构成,在空间关系上中央统辖四方,在时间顺序上中央早于四方。

周人延续了上古以来的天地秩序化认识,且对天象地理的观察和体会有了进一步发展。且周人重礼乐,借助仪式推崇礼制的观念与行为,背后暗含着礼仪实际也是天地秩序的象征。天地如此整齐有序,秩序化的格局为人们处理现实世界的关系提供了指导和行为依据。以“国之大事”的祭祀为例,祭天地的圜丘、方丘、明堂等场所都以形制象征天地四方,仿效天象置于一个有序的空间格局中。天子祭祀时,进出的仪仗要仿效天象,就像天象一样“进退有度,左右有局,各司其局”。这样,在当时人们的观念中,来自天地整齐不乱的“天地格局”提供了一种价值的本原,在人们心中投射了一种观念:天地格局支持着人们对自然现象的理解,支持着建筑的基本格局,支持着祭祀仪式的规范,支持着人类社会的各种行为等,最终发展成为中国古代思想的一个起点和支持背景。

2 传统文化的依据:系统化哲理化天地观的建构

“在轴心时代得到发展的各种思想传统延展了人类意识的边界”[4],中国的轴心时代处于春秋战国时期,百家争鸣,古代中国人关于天、地的各种认识逐渐从零散走向系统,从经验走向抽象,成为传统文化的基点和依据。

2.1天地的结构:从中心向四方延伸,次序滋生的整体

春秋战国时期的人们普遍认为,宇宙有一个中心,称为“道”、“一”、“太一”等。《老子》谓“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰道。强为之名曰大。”老子认为“道”是比天地更早的存在,“道”广阔无边,周流不息,是产生天地万物的前提,一切事物变化无穷的终极依据。及至后来,儒家四大经典之一的《中庸》虽未给天地的中心命名,但也同意并确认了天地中心是一切存在的依据:“中也者,天下之大本也……致中和,天地位矣,万物育矣”。天地的中心,本来是天文地理实测和经验的知识,经过思想家的感悟和推测,提升为哲学高度的抽象术语。

一旦“道”的概念被确立,广泛地延伸到对天、地、人的结构解析中。因而在时间次序上,宇宙从一到多,从简到繁渐次滋生。《老子》所谓的“道生一、一生二、二生三、三生万物”简单描述了生长的阶段性;在天地间体验到了天地演化是“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的过程。自然,日月的升起降落,星辰的运转,四季的交替更迭等都是按时而至,是天经地义的“道”的显现。

2.2建构的思路:运用数类元素进行拆分归纳的推导

祖先为单个具体的事物创制汉字之后,逐渐开始将同类的事物放在一起,产生抽象的“类”的概念。《说文解字》序中有这样一段精彩的论述:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相宜,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。”冯契认为,类是中国传统逻辑学的起点[5],这种从具体可感的事物出发,逐渐将各种事物归置为抽象“类”的思维方式,符合人类认知的规律,扩大了古人对外部世界的把握。四时、五行、八方、九州、十二时、二十八星宿……尽管不知道中国古人对数字的崇奉从何时开始,但可以明确的一点是,中国古人偏好使用某些数字。定数与事类相互搭配起来,成为指称宇宙事物的基本方式。

典型的代表数字就是“五”。区分天文星象为岁、月、日、星、辰,归纳为“五位”;区分祭祀仪式为禘、郊、宗、祖、报,归纳为“五祀”;区分五行之神为木正句芒、火正祝融、水正玄冥、土正后土、金正蓐收,概括为“五正”;区分兵器为戈、殳、戟、酋矛、夷矛,总括为“五兵”;区分调料为醯、酒、蜜、姜、盐,归纳为“五味”。“五”成为一个定数,归纳系列事物的基本单位,被春秋战国时代的人们普遍接受。

2.3关联的世界:天地人之间对称和对应的联系

在古代中国人的心目中,外在天地与人自身之间广泛地联系着,构成了一个充满联系的整体。主要有阴阳对立和五行对应两种联系。

阴、阳最初是表示山南水北的地理方位词,逐渐衍生为相反概念的类名,如清浊、大小、短长、疾徐、哀乐、刚柔、迟速、高下、出入等。《周易》谓:“一阴一阳谓之道”表明阴、阳已经抽象为对立的概念,成为天地间的两大基本因子。

五行最初与地理有关,后来在很多领域通用,在春秋时期就已经成为了很系统,表示对应概念的类名。《左传》记载昭公二十九年,蔡墨论五行之官为木正、火正、金正、水正、土正,又可见人们已经有了五行与五神相配的传说。在古人将事物以“五”和“类”搭配的过程,关键的环节是古人想象它们存在着对应的相似性。比如五行中的木,万物在春天欣欣向荣,于是四季中的“春”就和五行中的“木”属一类,草木在春天色泽青翠,于是“青”又与“木”、“春”相配。“五”这个数字就有了极为丰富的内涵。

3 天人相应:《黄帝内经》医学思想体系的预设

先秦时期的思想家多有论述人与天地之间存在相应关系,马伯英认为“‘天人相应’是在《黄帝内经》中才得以反复强调的”[2]。当《内经》的医家意识到中国古人独特天地观作为传统文化理论依据的重要意义时,他们亦开始有意识地从中寻找依据和逻辑力量,同时借助天人相应的理论预设,以进入社会思想主流中。

3.1人的身体仿照天地次序格局

天地的架构是依据、尺度,引着医家根据预设的天地时间和空间框架,洞察人的身体结构。《内经》卷一记:“贤人法则天地,象似日月,辨列星辰。逆从阴阳,分别四时”,总括了医家自觉地以天地四时象征的次序格局为纲领,系统地阐述人体结构及生命活动规律。这表明,天地观是形而上层面建构医学理论合理性的思维定势,也是《内经》确立权威性的必然选择。葛兆光注意到,春秋战国时期思想集大成之作《吕氏春秋·序意》中引用黄帝教诲颛顼的话作为论据:“爰有大圜在上,大矩在下,汝能法之,为民父母”,葛氏认为:“这几句话很可能就是黄帝之学的要紧处,也就是说,黄帝之学是以大圜和大矩即天地为不言而喻的依据,引申和推衍出来的一套实用技术和思想理论。”[6]

生理学意义上的“人”效法天地结构,有一个中心,次序衍生。心为主宰的五脏系统是人体结构的中心,“心者,君主之官,神明出焉”,肝脾肺肾辅佐心。由中心向外延伸,六腑、五官、五体、四肢百骸等人的组织器官都纳入人体结构中。如《灵枢·邪客》说:“天圆地方,人头圆足方以应之。天有日月,人有两目。地有九州,人有九窍。天有风雨,人有喜怒。天有雷电,人有音声。天有四时,人有四肢。天有五音,人有五藏。”

3.2人的生命节律与宇宙以“气”为中介相通相应

《内经》有“生气通天”的提法:“夫自古通天者,生之本。本于阴阳,天地之间,六合之内,其气九州九窍五藏十二节,皆通乎天气。”同出于“气”的本源,同又具备整齐有序的相同结构,人和天地一体同构,以“气”为沟通宇宙与人体的介质,人的生命节律和宇宙就有了相通相应的关系。天地之气流转不息,古代医家相信人的生命亦是由“气”维持的,可以从气在人体内运行的时间和运行的路线这两点得到确证。一方面,气在人体内运行有一定的时间规律,它与天时相对应。人体的变化即与天地四时之气次序递变产生春夏秋冬的季节变化。《素问·诊要经终论》云:“正月二月,天气始方,地气始发,人气在肝……十一月十二月,冰复,地气合,人气在肾。”一年四时十二个月,由气主导的天气、地气及人体的变化一一配属。另一方面,气在人体内的运行有一定的路线。李建民先生认为《素问·五运行大论》所云:“黄帝坐明堂,始正天纲,临观八极,考建五官,请天师而问之”,意味着“黄帝所处的是一个具有神圣宇宙图式的空间”[7]。从二绳四维切割而形成的天体的八个方位来说,人体内十二经脉在手足四肢分布的位置正与之一致。

中医治疗和养生将“导气以令其通”作为一条基本的原则。这要求人将自己的身体与天地联系起来,与天地之气的变化规律相适应。尤其是导引行气的过程,更注重人体之气与天地相通应的体验。气在体内畅通有序,与天地运行“通则久”,“周行而不殆”的主题一致。

3.3人体内的气血变化可用数类概念表述

与西方医学相比较,气血概念为中国传统医学特有,血气在春秋时代已被视为人身的重要物质要素,《内经》从结构和功能的角度,运用阴阳、五行等数类概念表述人体内的气血变化,有天然的合理性和说服力。

《素问·金匮真言论》云:“夫言人之为阴阳,则外为阳,内为阴;言人身之阴阳,则背为阳,腹为阴;言人身之藏府中阴阳,则藏者为阴,府者为阳。”从人内外的一阴一阳为逻辑起点,步步解构,以阴阳观说明人自身的对立属性。“东方青色,入通于肝,开窍于目”,肝的特性与东方、青、目等之间有相似性,以五行观说明人体五脏与五行之间的对应关系。以此运用于针刺治疗中,沿着分天地为四方、一年为四季、一日为四时的思路,医家也需将春夏秋冬四季及平旦日中黄昏鸡鸣四时与人体五脏络属的十二经脉对应施针,以达到人体的气血平衡。

[1]孙熙国.《易经》的宇宙观与阴阳五行家思想之渊源[J].周易研究,2006,75(1):56-62.

[2]马伯英.人类学方法:探索中医文化的深层次结构[J].科学,2014,66 (2):28-31.

[3]何新.诸神的起源[M].北京:时事出版社,2007:93-104.

[4](英)凯伦·阿姆斯特朗.轴心时代[M].孙艳燕,白彦兵.译.海口:海南出版社,2010:3.

[5]冯契.中国古代哲学的逻辑发展[M].上海:东方出版中心,2009:1 094-1 096.

[6]葛兆光.中国思想史[M].上海:复旦大学出版社,2013:105.

[7]李建民.生命史学——从医疗看中国历史[M].上海:复旦大学出版社,2008:305.

(本文编辑贺慧娥)

Primary Study of the Effect of Concept of Heaven-and-Earth on the Theoretical Construction

of Huangdi Neijing

XU Ying,HUANG Zhengde*

(Hunan University of Chinese Medicne,Changsha,Hunan 410208,China)

R221

A

10.3969/j.issn.1674-070X.2015.02.002.003.03

2014-11-12

许盈,女,在读博士研究生,研究方向:中医医史文献。

*黄政德,男,教授,博士研究生导师,E-mail:Hzd112@163.com。