论政府对民众的信任:概念、假设与验证

◎谢治菊 (贵州民族大学人文科技学院,贵州贵阳550025)

论政府对民众的信任:概念、假设与验证

◎谢治菊 (贵州民族大学人文科技学院,贵州贵阳550025)

信任是一种双向互利的关系,政府对民众的信任和民众对政府的信任同等重要,如果忽视了政府对民众信任水平问题的研究,那么,旨在提升民众对政府信任度而建构的理论体系就是不完整的,意在增强政府公信力和合法性的策略也会有失偏颇。基于此,文章在构建政府对民众信任理论假设和指标体系的基础上,试图通过实证调查的数据来验证。结果表明,政府官员的信任倾向性越强,作为整体的政府就越信任民众;政府对民众的普遍信任度越高,就越能相信民众公共参与的品质与能力。因此,要提升政府对民众的信任,更多的责任还在政府身上。

政治信任;政府信任;民众信任;政府公信力;合法性

与美国等发达资本主义国家几乎完全相反的是,中国民众对政府的信任呈现明显的“央强地弱”格局,调查也显示民众对地方政府的信任度下降更快,甚至产生了“地方政府信任危机”。在探寻地方政府信任危机形成机理的过程中,政府信任的影响因素浮出水面,归纳起来,这些因素主要有制度、文化、政府绩效和政府行为等几大方面。例如,马德勇认为,制度的和社会文化的视角对政治信任成因的解释均具有意义,在东亚及东南亚国家,权威主义价值观作为一个文化的因素,对人们的政治信任的形成产生了重要影响[1]。肖唐镖指出,政府绩效和政府的惠民政策始终是推动农民政治信任的主要因素[2]。胡荣的调查则表明,社会资本和政府绩效对城市居民政府信任的影响是积极正面的[3];同时认为,上访对政治信任的流失具有很大影响:上访者到达政府层次每提高一级,其对政府的信任就减少一个档次[4]。也就是说,目前学界主要是从政府行为、民众心理和制度文化三大方面去研究政府信任的影响因素。虽然这样的研究有重要的价值,但大多数研究都是单向的,即研究的是民众对政府的信任及其影响因素,鲜有提及影响民众信任政府的另一重要因素——政府对民众的信任。我们知道,信任是一种双向互利关系,政府对民众的信任和民众对政府的信任是紧密相关的,“如果公民知道或感受到管理者的不信任,他们同样不会信任对方。同理,如果管理者不信任公民,他们也不可能积极推行强化信任关系的改革对策”[5]111。因此,如果忽视了政府对民众信任问题的研究,那么,旨在提升民众对政府信任度而建构的理论体系就是不完整的,意在增强政府公信力和合法性的策略也会有失偏颇。基于此,本文在构建政府对民众信任理论假设和指标体系的基础上,试图通过实证调查的数据来验证,以达成丰富政府信任理论、和谐政府信任关系之目的。

一、政府对民众的信任:概念及假设

站在社会学的角度,信任被看作是社会结构、文化层面的一个变量而非个性化函数。如果从公共管理的角度来解读,政府对民众信任的需求是公权力机构及其人员权力膨胀的自然反应,是维持并增强其合法性、提升其公信力的重要手段。尽管奥弗指出信任有四个领域:一是公民对他们的同胞或“别的每个人”范围的次范畴的信任,二是大众选民对政治领域或其他领域的精英们的信任,三是在政治精英当中以及在商业、军队等其他部门的精英中扩展的水平信任,四是自上而下的垂直信任[6]41。但遗憾的是,奥弗的关注焦点也仅集中到第一个领域,忽视了对第四个领域的研究,因此,无论从社会学还是公共管理角度,民众对政府的信任需求,即政府对民众的信任问题至今都没有被认真地研究过。然而,在处于一个流动性强、合作程度高和与陌生人接触较多甚至对陌生人产生依赖的当下社会,以往基于个人交往经验的习俗型信任或基于公民授权的契约型信任没有多大帮助,仅靠这种信任生成机制的社会是完全低效的,因为这样的社会使人们在缺乏可选择的信任产生机制的情况下放弃许多于彼此有益的机会。所以,要提高民众对政府的信任水平,就必须提高政府对民众的信任水平。

在Levi看来,“政府是不可信的,这种认知结论不仅是政府失信的标志,同时也是政府机构不信任守法公民的证据”[7]。之所以提出这样的观点,政府对民众参与的不信任就是有力的佐证。在美国,许多管理者对公民参与怀有矛盾心态甚至愤恨心理,他们认为参与过程充满了各种问题,有的管理者甚至认为,“参与者是一群懒惰、冷淡和没有行为准则的人”[8]。在当代中国,尽管我们的一些制度文件中允许民众合理合法、理性地表达权益,但无论是民众的制度化参与还是非制度化参与,无论是民众的理性表达还是非理性表达,政府大多数时候都持保守、谨慎甚至反对的态度。例如,宪法对民众的游行、结社、言论自由等权利给予了明确保护,但实际一旦发生遭到的往往是抵制或镇压;拆迁中的利益表达许多法律是有所规定的,但政府往往以不信任民众为前提,大多数时候会动用警察、枪械等暴力工具来维持秩序;在街头官僚的行为中,他们往往对服务对象持有敌对的态度,因此经常上演“躲猫猫”的游戏。以上列举的种种,其实都是政府不信任民众的表现。

那么,什么是政府对民众的信任呢?简言之,就是政府对民众的自信心,即政府相信民众能够按照政府的工作要求和使用有益于实现政府工作目标和工作绩效的方法来理性地表达利益诉求、监督公共权力、参与公共生活、使用公共资源的心理状态。在这里,政府对民众的信任感不仅来自于他们接触过的部分公民,还来源于教育、媒体、家庭成员、朋友、电影和其他渠道提供的信息。值得注意的是,政府对民众的信任超越了私人领域和社会关系的范畴,他们之间的信任关系本质上具有政治性和民主意义,因此应当遵守基于民治、民有、民享的政府权力理念。甚至在某种程度上可以说,政府对民众的信任应被视为一种权力节约的手段,一方面因为这种信任关系能缓解行为者们的担忧、疑虑、警惕和戒备,并从监视他人日常行为细节的高代价的措施中摆脱出来;另一方面,如果政府绝对地依靠强制性而不是对民众的信任,往往会产生一种巨大的资源分配不当,这种分配不当不仅是低效率的,而且最终也是无效的[6]52。那么,实践中政府对民众信任程度的影响因素到底有哪些呢?相关的研究发现,政府官员对民众的信任倾向程度、自由效能感强度、对公民参与活动的认可、多中心治理手段的运用等是可以增强政府对民众的信任的,而政府活动的程序化水平越高、公共服务的市场化改革越明显、政府被批判的程度越深、民众越不信任政府,政府对民众的信任就越少[5]117。当然,政府对民众的信任程度越高,他们就越能坚守对民众的承诺。因为当双方信任时,他假定在信任者和被信任者之间存在共享的或共同的利益,从而放弃影响决策的机会。另外,如果合理的信任在某些情况下能减轻个人和制度进行政治决策的负担,那么复杂社会中和谐的政府信任关系就可使民主决策变得更加稳健[6]4。

为此,本研究的假设前提是:不管民众的宗教信仰、性别、年龄和身份到底是什么,政府都应该更多地信任民众。为了验证该假设是否成立,需要引入三个变量:政府官员的信任倾向性、政府对民众的普遍信任和政府对民众公共参与的特殊信任。信任倾向性是信任的基础,同时也反映出政府官员对社会民众可信赖品质的期待;政府对民众的普遍信任是政府官员对大多数民众的一种心理预期;政府对民众公共参与的特殊信任程度对政策效果有重要的影响,参与中若没有信任,管理者会佯装支持参与改革,但实际上仍然沿用传统的处事方式行事。而在地方政府治理的过程中,政府对民众的信任水平可以反映他们与公民分享权力的程度,因为“授权只有在长期信任关系的基础上才可能得以持续发展并发挥效能,政府越不信任民众,他们就越希望控制参与过程,并刻意选择参与者,由此构成了专家权威路径、被动接受路径、询问路径、交易路径以及共同管制路径五种阶梯形参与路径”[5]118。事实上,缺乏政府信任的参与不会激发民众的信任感,相反,民众还可能因为受辱而产生出更多针对政府的失望与疏离情绪,这可以说是当代中国民众常常冷漠、被动参与甚至拒绝参与政绩工程项目的主要原因。

基于此,本研究的研究假设之一是:政府官员的信任倾向性越强,作为整体的政府就越信任民众;假设之二是:政府对民众的普遍信任度越高,就越能相信民众公共参与的品质与能力。

二、政府对民众的信任:数据来源及其分析

政府对民众的信任意味着政府与民众共同构成了一个网络,在这个网络中,网络成员的重大诉求能得到共同关注,网络成员之间彼此扶助,将共同的事业和彼此的利益置于成员间的失信、失误和失败的风险之中。与信任网络一样,政权体系的维持依赖于同样的资源——劳动力、金钱、信息、忠诚等。可以说,历史上大多数统治者都从信任网络中攫取了流淌其间的资源,或是在有能力掌控信息网络时将自己嵌入信任网络之中[9]26。但是,统治者的这种摄取会在一定程度上破坏信任网络,阻塞信任网络的运作,犹如富人和有权势的人的“买官现象”会双倍削弱公共政治一样,他们会因撤出自己的信任网络而削弱公共政治,也会因糟蹋普通公民的协商有效性而削弱公共政治[9]163。这种削弱会让政府失信于民,这使得政府与民众之间构建的信任网络具有重要意义:一方面要防止信任网络的自身分化,或是丧失为风险事业提供担保的能力;另一方面,是网络内部的成员——政府与普通民众的讨价还价,并达成附条件的妥协,此种妥协是政府与民众之间保持高水平信任的重要前提。

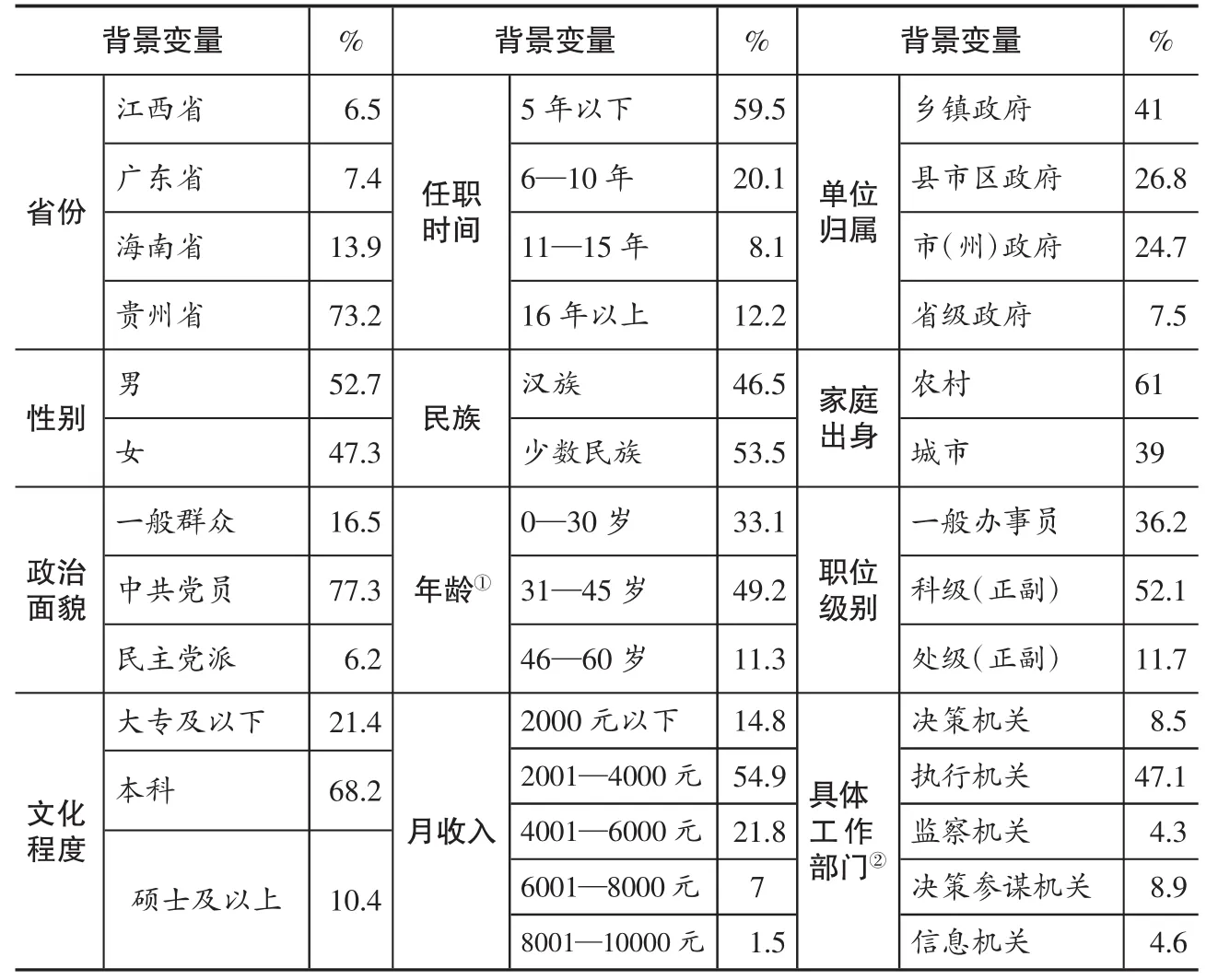

由于“政府”一词本身是一个笼统而模糊的概念,为了准确把握政府对民众的信任状况,实现分析的精准性、有效性和可靠性,应运用定量分析的方法对政府工作人员——公务员对民众的信任进行测量。为此,笔者利用到贵州省内外多地党校系统培训班授课的机会,从2012年7月到2013年12月,对培训班的学员进行了大规模问卷调查,调查共获取有效问卷541份,其中省外城市如南昌市、广州市和三亚市问卷较少,合计145份,其余的396份问卷均为贵州省内的问卷,问卷的有效回收率在80%左右。大致而言,如表1所示,调查对象家庭出身为农村的被调查者多于城市的,女性与男性相当,少数民族被调查者略多于汉族,中共党员是一般群众的4.7倍,31—45岁、乡局级单位、科级、学历为本科、执行机关、月收入为2001—4000元的公务员是本次调查的主要群体。

表1 调查对象基本背景变量表(N=541)

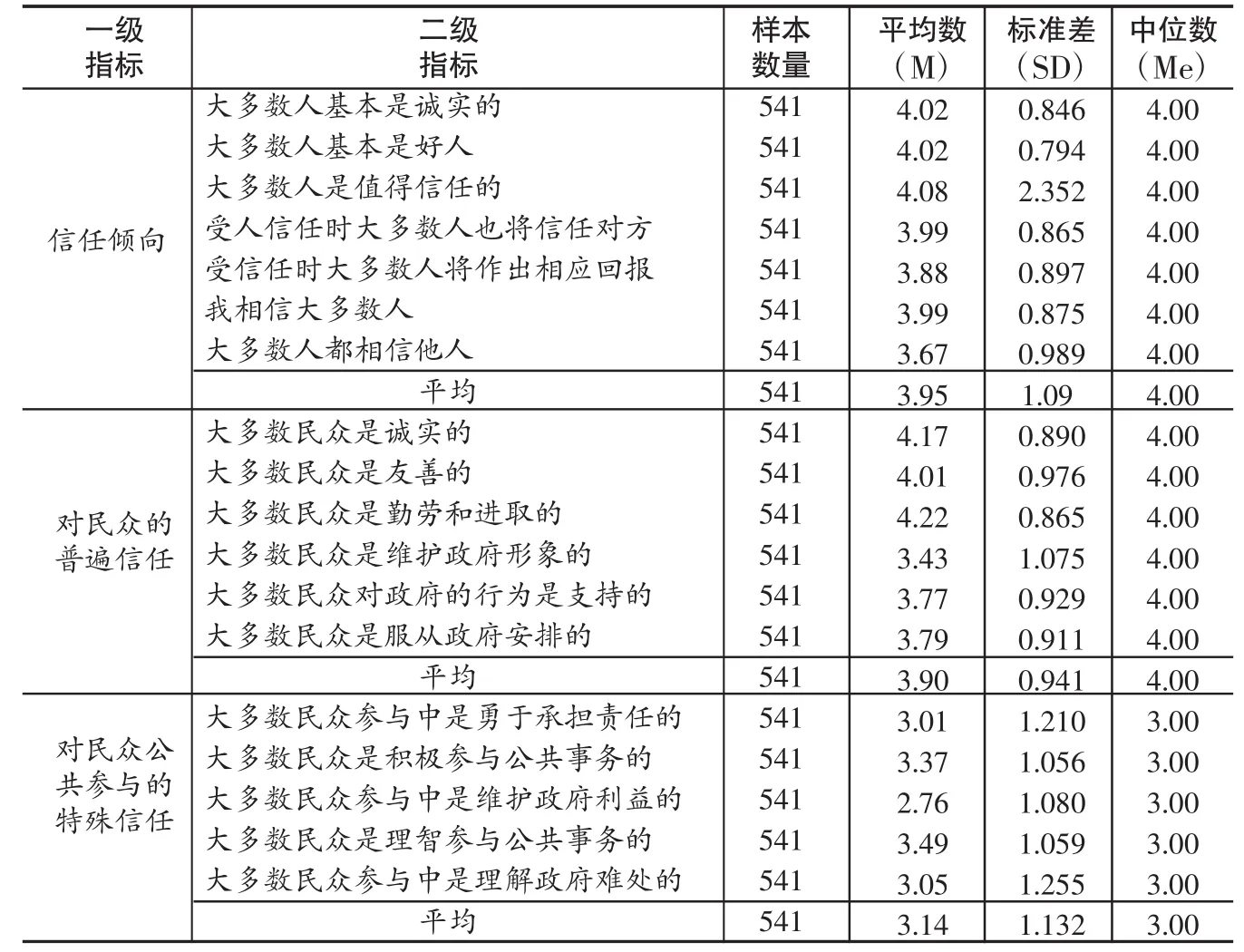

根据Rotter的描述,政府官员的信任倾向性主要有三个测量指标:一是日常生活中家庭成员大都可以信守承诺,二是日常生活中,大多数人是诚实的,三是日常生活中,我总相信他人,包括我不认识的人[5]120。本文的测量借鉴了该指标,同时结合了中国的国情,用“大多数人基本是诚实的、大多数人都是好人、大多数人是值得信任的、受信任时大多数人将信任对方、受信任时大多数人会回报对方、我相信大多数人、大多数人相信他人”七个指标来测试公务员的信任倾向性。

同时,根据Cummings和Bromiley的定义,管理者对民众的普遍信任主要体现在对民众的意图、能力、行为和品质的信任[5]118,因此,本文用“大多数民众是诚实的、大多数民众是友善的、大多数民众是勤劳和进取的、大多数民众对政府的行为是支持的、大多数民众是维护政府形象的、大多数民众是服从政府安排的”六个指标来测量政府官员对民众的普遍信任。另外,结合Rotter和Cummings、Bromiley的意思,用“大多数民众是积极参与公共事务的、大多数民众参与公共事务时是理智的、大多数民众参与公共事务的过程中能理解政府的难处、大多数民众参与公共事务时是勇于承担责任的、大多数民众公共参与时是维护政府利益的”五个指标来测量政府对民众公共参与的特殊信任。

需要指出的是,上述三类18个测量指标基本涵盖了信任的五种基本元素:能力、诚信、正直、仁爱、责任,每个指标都设有“很不同意、不太同意、一般、比较同意、十分同意”五个答案,并分别赋值“1—5”分,回答者被要求做出选择,调查的结果见表2。

表2 对主要变量的描述统计

就公务员的信任倾向性而言,从表2的二级指标——M的均值为3.95,Me的均值为4,SD的均值为1.09,可知:公务员的信任倾向性基本接近比较信任的状态。就公务员对民众的普遍信任程度而言,M的均值为3.90,Me的均值为4,SD的均值为0.941,这表明,公务员对民众的信任介于一般信任和比较信任之间,且有一定的离散性,既不绝对信任也不完全怀疑,对民众持有中立的信任态度。其中,公务员对“大多数民众是维护政府形象的、大多数民众对政府的行为是支持的、大多数民众是服从政府安排的”的信任程度不高,属于一般信任的范畴。就公务员对民众参与公共事务的特殊信任而言,各二级指标——M的均值为3.14,Me的均值为3,SD的均值为1.132,这表明公务员对民众参与公共事务的信任程度很一般,介于信任和不太信任之间,公务员尤其不信任民众在公共参与过程中会维护政府利益、勇于承担责任、理解政府难处,他们的均值分别为2.76、3.01和3.05。通过访谈得知,一些公务员还是把公民参与看作是对政府的对抗,由此产生出相当消极的态度,包括认为民众的参与会带来“体制内冲突加剧、政策偏好歪曲、导致资源浪费、管理者负担过重、组织性不够”等问题。

至于公务员的信任倾向性与公务员对民众信任的关系,以及公务员对民众的普遍信任与民众公共参与特殊信任的关系,则需要通过逻辑斯蒂回归来解释。为此,要先对表2中的各项二级指标值进行处理,具体方法是:将均值大于3的称为“高信任”,赋值为“1”;将均值小于等于3的称为“低信任”,赋值为0;然后,分别以公务员的信任倾向性和公务员对民众的普遍信任为自变量,分别以公务员对民众的普遍信任和公务员对民众公共参与的特殊信任为因变量,进行逻辑斯蒂回归,回归结果如下:

第一次回归结果表明,公务员的信任倾向性与公务员对民众的信任关系成正比,他们的Wald检验的概率P值为0.000,小于显著性水平0.01,具有统计学意义。从Exp(B)值即发生比率OR值可以看出,在控制其他变量以后,高信任倾向性的公务员高信任民众的发生比是低信任倾向性公务员的14.767倍,即信任倾向性越强的公务员越信任民众。从Nagelkerke R2值来看,公务员的信任倾向性能解释公务员对民众普遍信任24.7%的变动情况,解释的力度较好,这验证了前面的假设1,即政府官员的信任倾向性越强,作为整体的政府就越信任民众。这也说明,提高公务员的信任倾向性能提高政府对民众的信任,见表3。

表3 主要变量逻辑斯蒂回归模型汇总

第二次回归结果表明,公务员对民众的普遍信任与公务员对民众公共参与的特殊信任关系成正比,他们的Wald检验的概率P值为0.000,小于显著性水平0.01,具有统计学意义。从Exp(B)值即发生比率OR值可以看出,在控制其他变量以后,对民众高普遍信任的公务员高信任民众公共参与的发生比是低信任公务员的10.857倍。从Nagelkerke R2值来看,公务员对民众的普遍信任能解释公务员对民众公共参与特殊信任11.2%的变动情况,这验证了前面的假设2,即政府对民众的普遍信任度越高,越能相信民众公共参与的能力和品质,也见表3。

上述结论与杨开峰2005年的研究结论不谋而合,他的研究表明:“信任的倾向性是管理者信任公民的一个重要预测因素;同时,信任被认为是公民参与活动的一个重要指标,如果没有信任,管理者不可能去倡导更高程度的公民参与,又或者,这种公民参与不会获得有效的进展。”[5]120-121由此可见,信任倾向性是影响公务员对民众信任程度的重要因素。

三、提升政府对民众的信任:结论与路径

信任是一套表面上看起来似乎是完全公平的规则,此规则就好比是交通管制,主要确保事情顺利进行,而不是明显地将某些好处授予信任双方中的一方。但是,假如人们打破这些规则,将信任理解为一方对另一方的承诺而非双方的相互承诺,不信任和不平等就会盛行。信任,尤其是政府对民众的信任,除非另有说明,应当成为政府及其管理者的伦理观念和行为准则,即政府管理者应该信任民众的诚实、善意、坚韧、正直、勤奋、能力、自律、博爱和责任等品德,除非有证据显示民众缺乏这些品德。正是由于政府对民众的信任如此重要,所以政府与民众之间的诸多误会不仅仅是民众的怀疑主义心理作祟,很大程度上也来源于政府对民众而非自身缺乏信心。

本研究的结果表明,政府对民众的信任具有重要意义,是提高政府信任度、提升政府公信力、增强政府合法性、构建和谐干群关系、提升政府效率的重要途径。实证调查的结果不仅印证了上述观点,同时还发现,政府既不完全信任民众,也不完全不信任民众,他们对民众的信任处于中立状态,这种状态决定了政府绝不会自觉地把更多的情感、仁慈和道德渗透到管理和决策活动中。本研究最有价值的结论是:政府官员的信任倾向性越强,作为整体的政府就越信任民众;政府对民众的普遍信任度越高,就越能相信民众公共参与的品质和能力。

而要提升政府对民众的信任,更多的责任还在政府身上。为此,政府应做到:

第一,政府应该成为信任的发起者,自己讲诚信的同时对民众给予充分的信任,用自身的智慧和行动聆听民众的心声,尊重民众的选择,鼓励民众的参与,分享民众的权利,正视民意的表达。

第二,政府应采取多种措施推进民众的参与,支持和鼓励社区建设,建立强调公民价值的行政文化,塑造一个更加开放、多元和公平的社会。

第三,政府应与民众共同努力,构建促进彼此间信任关系的制度。制度可以促使成员讲真话,对谎言和背叛有敏锐的觉察能力,使人们守约;制度可促进那些体现公平、公正和中立价值观的事件得到强化,彰显社会影响力;制度还可以促使处于制度内的人们团结协作、增强凝聚力,同时通过降低信任者的风险来促进信任。因而,制度能够通过赋予和施加一套特殊的价值观来促成政府与民众之间的信任。

第四,政府对民众的信任也暗含着政府对民众的诸多要求,包括民众应具有良好的道德,应切实履行义务,应具有值得信赖的品质,应承担更多的治理责任,与政府一起建立诚信的民主生活。

需要说明的是:作为一种研究方法,我们的调查①本文的调查对象主要是到党校参加培训学习的公务员,样本的总量不算太大,调查问卷也是随机发放,没有规律可循,且被调查者大多数来自欠发达地区的贵州省,样本的典型性和代表性有限。还有不足之处,但作为一种理念倡导和行为准则,本文建构的政府对民众信任的重要意义是可推广的,构建的测量政府对民众信任的指标体系有一定的实用性,得出的研究结论有一定的价值。

[1]马得勇.政治信任及其起源——对亚洲8个国家和地区的比较研究[J].经济社会体制比较,2007,(5):79-85.

[2]肖唐镖.“民心”何以得或失——影响农民政治信任的因素分析:五省(市)60 村调查(1999—2008)[J].中国农村观察,2011,(6):75-96.

[3]胡荣,等.社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任[J].社会学研究,2011,(1):96-117.

[4]胡荣,等.农民上访与政治信任的流失[J].社会学研究,2007,(3):39-55.

[5]王巍,牛美丽.公民参与[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[6]马克·E.沃伦.民主与信任[M].吴辉,译.北京:华夏出版社,2004.

[7]LEVI M.A State of Trust[M]//Trust and Governance.Edited by Valerie Braithwaite and Margaret Levi.New York:Russell Sage Foundation,1998:77-101.

[8]KING C S,STIVERS C.Citizens and Administrators:Roles and Relationships[M]//Government Is Us.Edited by Cheryl S.King and Camilla Stivers.Thousand Oaks,CA:Sage Publications,1998:49-62.

[9]查尔斯·蒂利.信任与统治[M].胡位钧,译.上海:上海人民出版社,2010.

(责任编辑:温美荣)

D630

A

1005-460X(2015)02-0043-05

2014-12-09

国家社会科学基金青年项目“民族教育重大政策实施效果调查研究”(CMA130203);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0749)

谢治菊(1978—),女,重庆合川人,博士,副院长,教授,从事公共管理理论与实践研究。