教育是中国社会的“平等器”吗?

——基于CHNS数据的实证分析

周金燕(北京师范大学教育经济研究所/首都教育经济研究基地,北京100875)

教育是中国社会的“平等器”吗?

——基于CHNS数据的实证分析

周金燕

(北京师范大学教育经济研究所/首都教育经济研究基地,北京100875)

摘要:应用中国健康与营养调查数据,通过建立回归模型和路径分析模型,研究了中国转型过程中学校教育和经济不平等的代际流动之间的关系。实证结果发现,学校教育在发挥消除出身差异、促进经济平等方面的作用很小;其作用主要表现为父母向子女转换其经济、教育以及户籍等优势的中介作用,并且这一表现在中国的转型过程中趋于加强。这是教育的经济回报上升和教育机会均等情况恶化共同作用的结果。因此,要避免学校教育成为固化经济不平等的循环路径,应当促进教育机会均等。

关键词:学校教育;经济平等;教育机会均等;代际;路径分析

一、问题的提出

早在19世纪初,学校教育就被贺拉斯·曼(Horace Mann)喻为社会的平等器。他指出学校教育是人们突破社会出身等的制约,向上流动、改善经济生活的开放路径。随着20世纪60年代人力资本理论的兴起,这一观点进一步被强调。人力资本理论指出,在完全竞争的资本市场条件下,所有人都可以通过投资教育来提高未来收入,从而促进经济平等。[1-2]但这一观点自产生开始就被质疑。批评者指出,学校教育机会的获得在现实世界中受制于如个人的天赋、家庭背景、教育分配制度乃至外生的经济社会制度等各种条件的约束。例如处于优势地位的父母会尽力将自身的优势转化为子女教育机会竞争上的优势,从而进一步影响未来的经济机会。因此,学校教育的作用不过是维持已有经济和资源分配的不平等,是代际地位的传导器。这一争论几乎贯穿了西方整个二十世纪的教育改革。而在实践领域里,20世纪60年代自由主义者曾尝试通过免费教育、补偿教育、种族平等的教育改革,向贫困开战和促进平等,但却因收效甚微而为人诟病。为此,以Bowles和Ginitis等为代表的新马克思主义教育经济学派,对教育的平等化作用重新进行了思考,并从资本主义生产结构的本质特征来寻找教育平等化改革失败的原因。他们认为,教育对于纠正经济不平等是相对无力的,教育不平等(学校教育中的阶级、性别和种族偏见)是整个社会特权结构、经济不平等的一种反映,学校不过是有助于使这种不平等永远存续下去的若干机构之一,起到的是固化不平等的作用。教育只有在改变经济不平等的制度基础方面,才是一个强大的力量。[3]但这些讨论基本指向资本主义的经济生产环境,而少有研究关注20世纪末的转轨国家。

中国的经济改革主要表现为以公有制为基础的计划经济向多种经济成分共存的市场经济转变的过程。在这一过程中,经济得到迅速增长,但贫富差距也持续扩大,并已经成为影响中国持续发展的重要瓶颈。面对这一矛盾,许多政策开始指向中国的教育改革,试图通过免费教育、扩充教育等措施,使教育成为改善经济生活的开放路径,从而促进经济社会的平等。那么教育对此真的能否有所作为呢?又能起到多大的作用?也就是说,随着中国的经济转轨,教育是中国社会的“平等器”吗?这是中国深入推进教育改革所亟须理解的。本文将采用持续多年的中国健康与营养调查(China Health Nutrition Survey,简称CHNS)数据,通过建构实证测算模型予以回应。

二、文献回顾

到目前为止,国外研究已提供了很多证据来检验教育和社会平等之间的关系。Blau&Duncan对美国20世纪60年代的代际流动不平等的路径进行分析研究。其中代际流动是指个人的经济社会地位在多大程度是受制于上一代的经济社会地位,如收入、教育水平、政治地位等。研究发现,教育在代际流动中扮演重要角色,父亲的教育水平和职业地位能通过教育的中介路径作用,显著影响到子女的职业地位。[4]Jencks等人对美国的研究[5-6],Tsang对香港的研究[7],以及Eide&Showalter[8]、Restuccia&Urrutia[9]等的研究得出了相似的结论。而Bowles&Gintis应用收入代际弹性系数的分解方法,发现通过知识技能和教育成就的途径大概能解释经济地位流动的五分之三。[10]

除了直接测算教育在代际流动不平等中的作用之外,后来的研究者尤其是社会学家,开始关心这一作用在不同经济社会背景下的表现,但所得的观点并不一致。Treiman认为社会发展、城市化、大众媒体传播和工业化等会导致更多开放的机会,因此促使个人的教育成就在影响个人的经济地位中更有所作为,而父亲教育和职业地位的影响将会被淡化。[11]对此,Treiman和Yip应用21个国家的数据进行实证研究,发现随着工业化程度的提高,家庭出身对子女教育水平和职业地位的影响确实在淡化,而教育的作用却趋于加强。[12]但另外一些研究结果并不支持这一论点,如Bills&Haller对巴西[13]、Mukweso等人对扎伊尔等的研究[14]。这可能是由于不同国家、地区工业化的复杂性以及具体的经济社会制度不同所导致的。到20世纪末,人们对不平等的代际流动的研究兴趣开始转向转轨国家,较有影响力的有Szelenyi&Treiman[15]、Szelenyi &Kostello[16]对六个后共产主义东欧国家的调查研究。他们认为,从计划经济向市场经济转轨的过程中,人力资本将升值,政治权力将贬值。

有关中国的研究还比较少。虽然郭丛斌和闵维方曾通过估算发现,2004年教育在中国城镇居民的收入代际流动中的中介作用占到13.1%,但这一研究仅考虑代际收入的流动,而对转轨过程中上一代的政治地位、教育地位乃至特殊的户籍背景对子代收入的影响却未能涉及;并且由于数据的局限性,也未能动态地反映教育的这一作用在中国转轨背景下的变化。[17]本研究探讨的问题是:在中国经济社会转轨的过程中,学校教育对经济社会不平等的作用是什么?也就是说,学校教育在转换上一代资源成为下一代经济优势中起到了什么作用?

三、数据和变量

CHNS是一个纵贯近二十年的住户追踪调查,本研究选取了其中1991年、1993年、1997年、2000年、2004年和2006年等6个时间点的调查数据。CHNS采用多阶段整群随机抽样,覆盖不同地理位置和经济发展水平的省份(辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西和贵州省),其中个别年份的调查省份有所调整,但均在充分考虑可替代性的基础上进行操作,因此该数据具有高度的连续性,并可做年度比较之用。CHNS数据的调查单位是住户和个人,其中住户的定义主要以是否共担和共享家庭经济资源来区别界定的,住户成员还包括在外地工作、上学、探亲的有经济关系的家庭成员。这允许我们通过子女和父母ID配对的方法来建立数据上的代际关系,从而获得代际变量信息,以建立学校教育和代际流动之间的关系。考虑到中国青年群体和父母同属于一个经济共同体的比率较高,而中老年一般已各自成家,在经济生活上已相互独立,因此本研究选取的子女样本仅指向有工作收入的18-30岁青年样本。通过样本配对和缺失值等处理后,得到1991-2006年的有效样本量。①

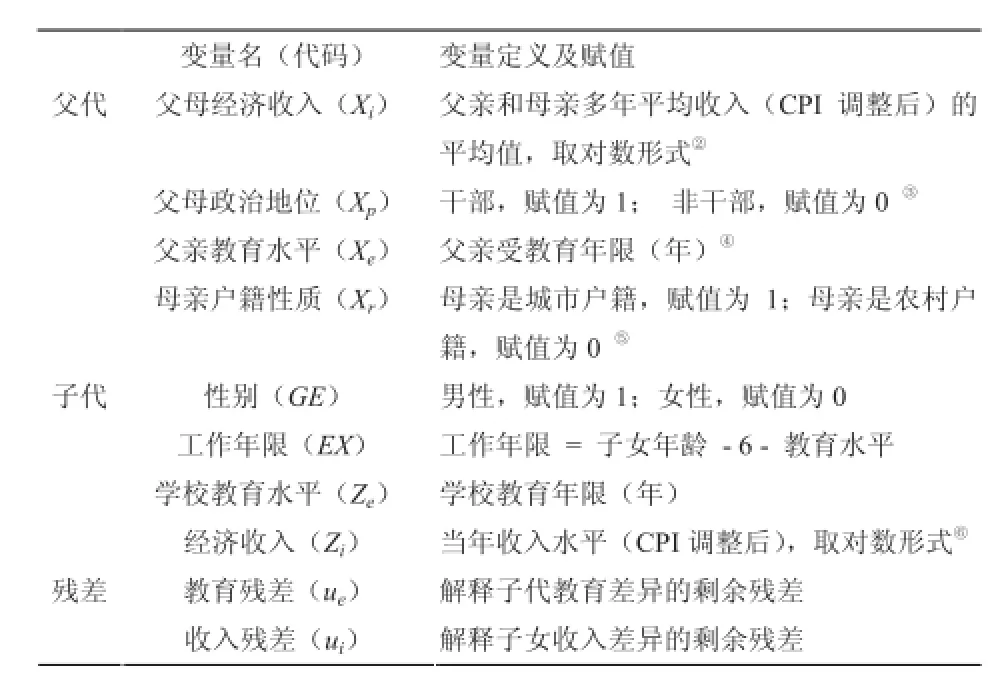

为了表述方便,在本研究中将以“子代”代指子女,“父代”代指父母。变量设计如表1所示。子代变量将包括教育年限、经济收入、工作年限和性别等。考虑到中国实际,父母的经济、城乡户籍性质、教育背景以及政治地位都有可能通过学校教育影响子女的经济收入,因此,父代变量将包括收入、户籍、教育以及政治地位等内容。

变量描述如表2所示。从1991年到2006年间,子代平均收入和教育水平都表现为逐年上升的趋势:平均收入从1991年的2671元上升到2006年的11519元,教育年限从7.97年上升到10.64年。对于父代变量来说,父代的经济收入、教育年限水平也同样表现为持续上升;母亲是城市户籍的比例在2004年之前比较稳定,保持在23%左右,但到2006年有较大幅度的变化,上升为33%;而父母是干部的比例基本维持在10%左右。

四、学校教育促进经济平等的作用

本研究将首先在CHNS数据的基础上,应用OLS回归技术回应教育和经济平等之间的关系问题。以子代收入Zi为因变量,子代教育年限Ze为自变量,得到方程1:

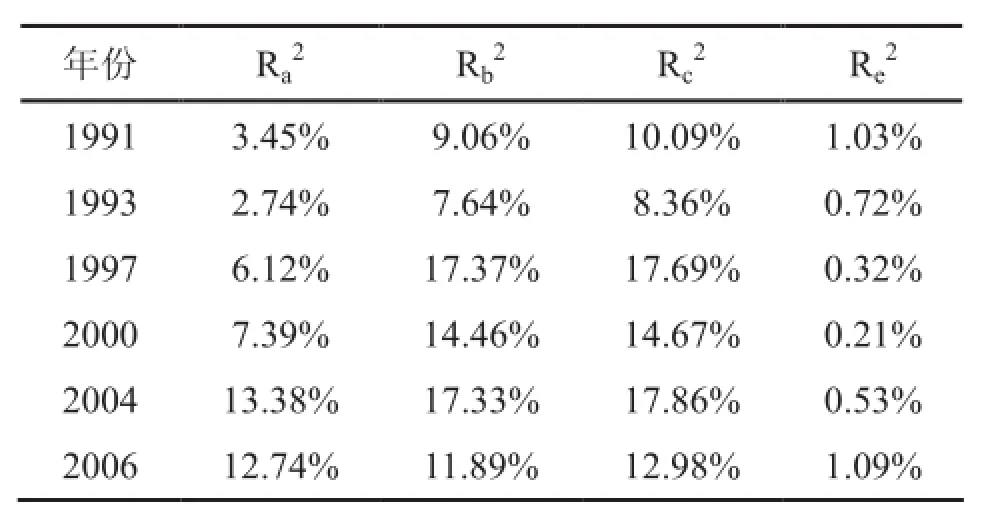

设Ra2是Ze对Zi的决定系数,表示子代教育年限的变异所能解释子代收入变异的百分比。计算结果如表如3所示,从1991到2006年,教育年限解释收入变异的百分比趋于上升,从1991年的3%上升到2006年的13%,显示了中国转轨过程中教育在收入分配中占据越来越重要的位置。但是,这一关系有可能受到其他因素的干扰,尤其是父母的经济社会地位。例如父母有可能通过其占有的资源优势影响子女的教育机会,并进一步影响子女未来的经济生活,从而使学校教育有可能成为父母将其经济、文化或政治优势转化为子女经济成功的中介机制。另外,教育和收入在回归统计上表现出密切关系,可能是因为教育水平较高者同时拥有较好的家庭背景,在父母关系的帮助下容易获得高收入职业,从而更易于使教育成就转化为经济收入。因此,为了排除父母背景因素的干扰,分别以父代变量X(包括父代经济、户籍、教育和政治变量)为自变量,子代收入Zi为因变量建立方程2。同时在方程2的基础上,进一步加入自变量子代教育年限Ze,得到方程3。

表1 变量设计

表2 样本和变量描述

设Rb2是方程2中X对Zi的决定系数,Rc2是方程3中X和Ze对Zi的决定系数,那么Re2(Re2=Rc2-Rb2)表示控制了父母背景的干扰项后,子代教育年限解释子代收入变异的比例。计算结果如表3所示,2006年有12.7%的子女收入变异可以被家庭背景的不同所解释。当在模型中加入子女教育年限变量后(方程3),决定系数略有上升,其中上升的部分可以被认为教育独立于父母背景变量对收入发生的影响。从绝对值来看,从1991年到2006年,Re2的最大值基本在1%左右,表示最多仅有1%左右的收入变异可以被教育所解释,这意味着除去父母背景的影响,教育对个体收入分配的影响很小。教育在发挥消除出身差异和改善经济生活的作用中表现很小,而可能更多地成为父母向子女转化其优势的中介机制。这一结果再次验证了Bowles等的观点,即教育对于纠正经济不平等是相对无力的。但需要注意的是,这一估计仍然有可能受到诸如性别、种族、智力等因素的干扰而导致高估;并且以教育年限代表教育成就,也可能偏估教育和收入分配之间的关系。

表3 教育解释收入不平等的决定系数

五、代际流动的教育中介效应

在中国的转轨过程中,父母的哪些优势将更易于通过学校教育转换为子女的经济收入,而哪些却表现不明显甚至被弱化呢?下面将通过使用路径分析技术所建构的路径分析模型(如图1所示),分别考察父母的四种资源——经济收入、政治地位、教育水平和城市户籍性质,如何通过教育的中介效应影响子女的经济收入。

图1 教育的中介效应分析模型

(一)中介效应的检验方法

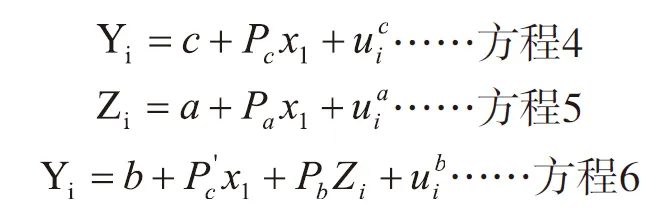

核算教育的中介效应,首先要进行中介效应检验,以验证教育的中介作用是否显著。中介效应的检验方法将参照Baron&Kenny(1986)[18]、Judd&Kenny (1981)[19]以及温忠麟等(2004)[20]提出的方法,中介效应要满足四个条件。假设要检验外生变量X1是否能显著通过中介变量Z影响内生变量Y,分别建立如下三个回归方程:

中介效应的四个条件分别是:(1)Pc的估计值必须具有统计显著性,即当Pc的估计值显著时,代表X1对Y有影响,即Y变量的变异可以被X1所解释。(2)Pa的估计值必须具有统计显著性,即当Pa的估计值显著,代表X1对Z有影响,也就是说Z变量的变异可以被X1所解释。(3)当同时考虑外生变量和中介变量Z对Y的影响时,中介变量Z的影响具有统计显著性,即Pb具有统计显著性,证明在控制外生变量X1的影响后,中介变量Z仍然对Y有净影响。(4)当控制中介变量Z后,原先的外生变量X1的净效果消失,即方程6中的Pc′的估计值不能通过统计显著性水平检验,表示Z完全中介了X1对Y的效果,是一种完全中介效应。如果Pc′的估计值有变化,但仍具有统计显著性,并且其绝对值要小于方程4中的Pc,可认为Z部分中介了X1对Y的影响,即为部分中介效应。如果Pa或者Pb至少有一个不显著,可以做Sobel检验。如果通过Sobel检验,表示Z的中介效应显著,否则不显著。

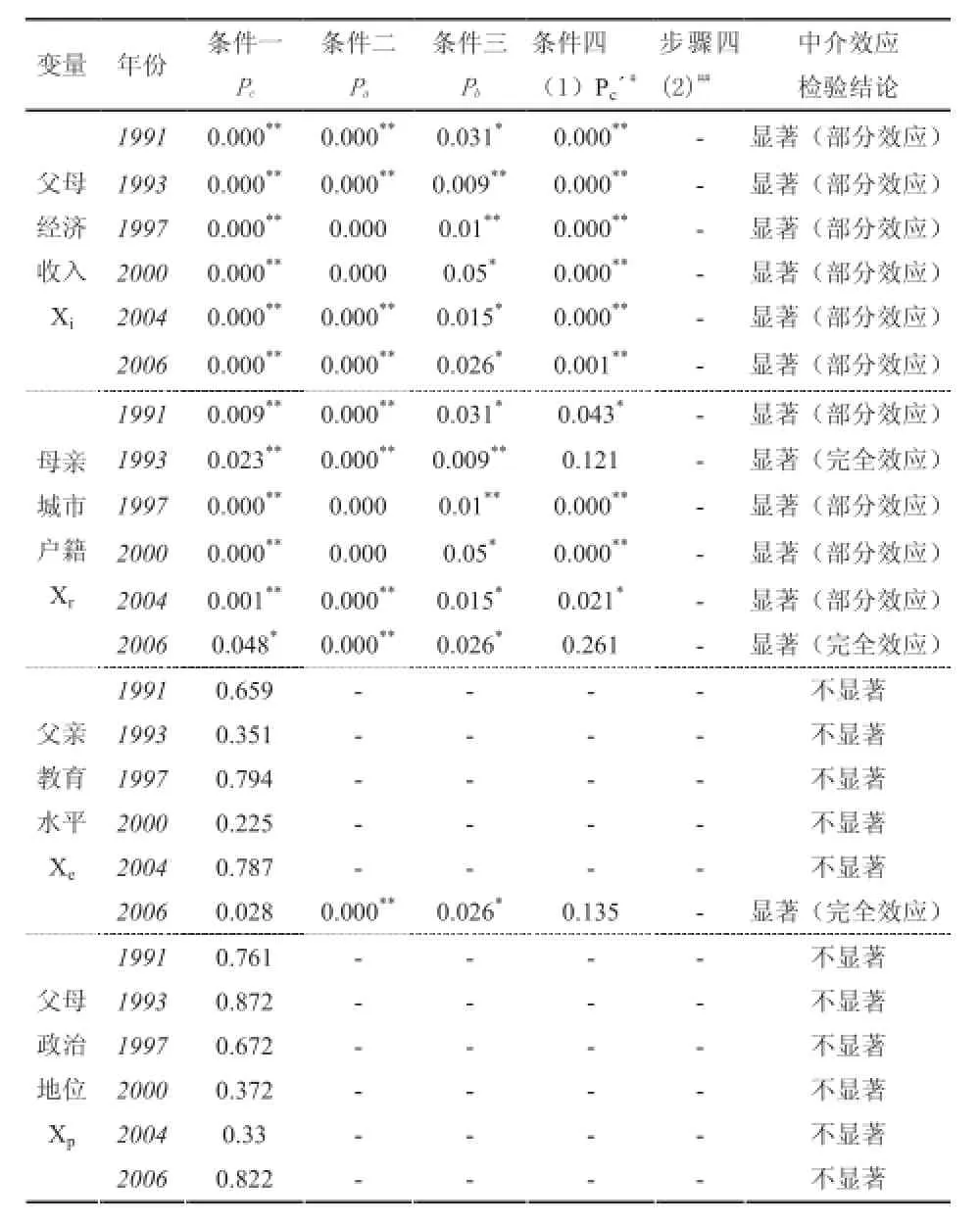

(二)教育中介效应的检验结果

根据上述方法,得到教育的中介效应检验结果如表4所示。其一,1991年到2006年间,学校教育是父代收入影响子代收入的显著中介路径,并表现为部分中介效应,表明父代经济收入对子代收入的影响,部分是通过教育的中介作用实现的。其二,1991年到2006年间,教育是城乡户籍背景影响子女收入的显著中介路径,其中:1993年和2006年表现为完全中介路径,表明家庭城乡户籍背景对子女收入的影响是完全通过教育的中介路径作用实现的;其余年份表现为部分中介效应,表明家庭城乡户籍背景对子女收入的影响效应是部分通过教育的中介路径,部分通过其他路径实现的。其三,1991年到2004年间,父母教育背景对子女收入不发生显著的影响,因此教育也并非是显著的中介影响路径。但到2006年这一情况开始发生变化,父母教育背景对子女收入发生显著影响,并且是完全通过教育的中介路径作用实现的,表现为教育的完全中介效应。其四,1991年到2006年间,家庭政治背景对子女收入并没有发生显著影响,教育也并非是父母政治地位影响子女收入的显著中介路径。但这一结果并不排除父母政治地位有可能通过其他路径,如影响家庭收入等影响子女的经济收入。

表4 学校教育的中介效应检验(1991-2006年)

(二)教育中介效应的测算结果

社会平等器”的功能,就特别需要保

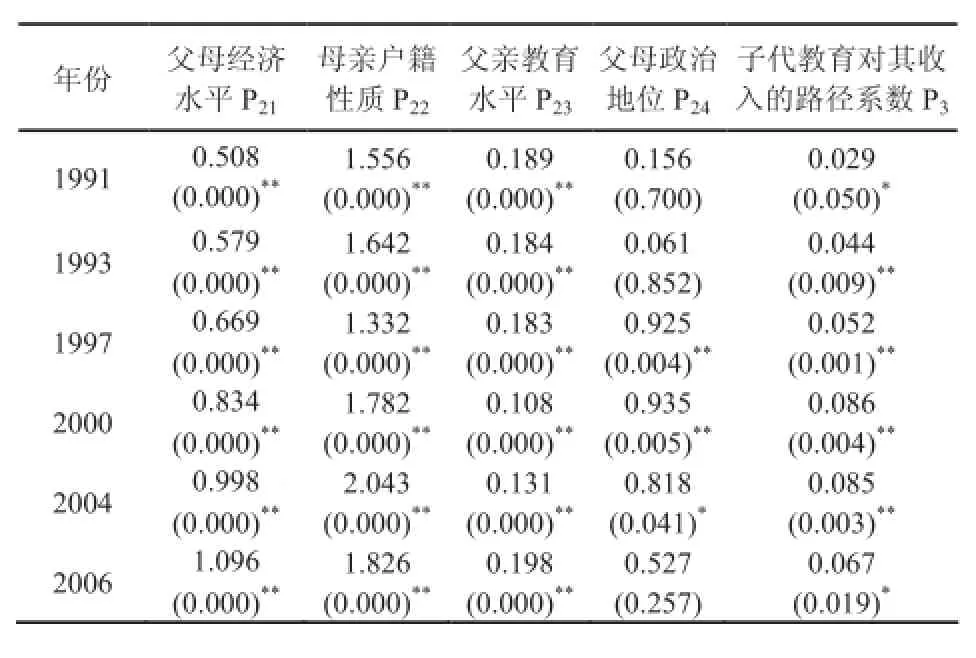

在上述中介效应检验通过的基础上,可进一步计算教育的中介效应路径系数。中介效应路径系数是指外生变量通过中介变量影响结果变量的路径系数之间的乘积。从1991年到2006年,父母经济收入、政治地位、教育水平以及城乡户籍性质影响子女收入的路径系数,及其教育的中介效应结果如表5和表6所示,其中表6的总效应是指各类父代变量对子代收入变量的总影响效应。

其一,关于父母收入的教育中介效应。从表5可以发现:一方面,父母经济水平影响子女教育年限的路社会平等器”的功能,就特别需要保径系数逐年上升,从1991年的0.508上升到2006年的1.096,意味着子女教育的成就越来越受制于父母教育投资的经济能力;另一方面,教育对收入的路径影响系数(P3)也趋于上升,从1991年的0.029上升到2006年的0.067。这两方面的共同加强,促使教育的中介效应也趋于加强。如表6所示,父母收入每上升1个单位,通过教育的中介路径作用,1991年子女的收入上升1.5%,而2006年将上升7.3%。与代际收入影响的总效应相比,教育中介效应所占的比例表现为逐年上升。1991年父母收入每上升一个单位,子女收入将上升41.4%,而到2006年上升幅度达49.1%。其中1991年教育的中介作用占3.62%,而2006年教育的中介作用占到了14.87%,这表明2006年接近15%的代际收入传递是通过教育的中介作用实现的,意味着在某种程度上学校教育成为间接的强化代际收入流动的一项机制。

上述表现和中国的经济转轨及教育制度变革密切相关。一方面,贫富差距不断扩大意味着父母对子女的教育投资能力发生分化。在学校教育要求交纳学费,或者允许“以钱择校”的情况下,经济实力强的父母有可能通过购买的方式,将经济优势转换为子女的教育优势,使经济不平等转化为教育机会的不平等。另一方面,教育经济回报的上升则更进一步加强了教育在收入代际传递中的作用。

其二,关于父代城乡户籍的教育中介效应。如表5所示:从1991到2006年,父代城乡户籍背景对子女教育年限的路径系数(P22)虽然在中间年度有所波动,但总体表现为上升,从1991年的1.556上升到2006年的1.826,表示城乡户籍子女在教育机会获得上的差距趋于扩大;同时,教育对收入的路径系数(P3)也趋于上升。两者的共同作用,促使教育的中介效应总体也表现上升趋势。如表6所示,1991年通过教育的中介作用,城市家庭子女收入是农村家庭子女收入的1.046倍{exp(0.045)},2006年上升到1.13倍{exp90.122)}。与父代城乡户籍性质影响子女收入的总影响效应相比,教育中介效应在其中所占的比例总体表现上升,虽然中间年度有所下降。如表6所示:1991年,城市家庭子女收入是农村家庭子女收入的1.14倍{exp(0.13)},其中教育的中介作用比例占34.62%;2006年是1.35倍{exp (0.302)},教育的中介作用比例占40.4%,表示城市户籍优势的影响有接近一半的比例是通过教育的中介作用实现的。这意味着在某种程度上,教育越来越成为间接转换城市户籍优势影响子女未来收入的一项机制。

上述表现与中国的户籍制度改革和入学方式有密切关系。虽然改革开放后,允许农村户籍者向城市流动并自由择业,但是各种福利资源的分配仍然和户籍制度紧密挂钩。随着城乡教育差距的扩大,与户籍挂钩的“就近入学”政策,意味着城市户籍子女在教育机会和资源的获得上要明显优于农村户籍子女。

其三,关于父亲教育水平的教育中介效应。如表5所示:父母教育对子女教育的路径系数在1991-2000年间有下降趋势,但之后出现快速、持续的上升趋势,到2006年达到最高值是0.198,表示父亲教育水平每上升1个单位,子女的教育水平将上升19.8%;同时,教育对收入的路径效应(P3)也趋于上升。两者的共同作用构成了教育的中介效应。但根据上述的中介效应检验,直到2006年,教育才成为父母教育影响子女收入的显著中介路径,并表现为完全中介效应。如表6所示,2006年教育的完全中介效应系数是0.013,表示父亲教育水平每提高1年,通过影响子女的教育水平,子女收入也将提高1.3%。这一现象或许说明,随着中国改革开放后考试制度的恢复以及教育机会竞争的加剧,教育也开始成为父母教育转换为子女经济收入的中介显著路径。

其四,关于父母政治地位的教育中介效应。如上文的中介效应检验,教育并非是父母政治地位转换为子女经济优势的显著中介路径。至于路径效应,如表5所示,父母干部身份在1997年前对子女教育年限影响并不显著,但在1997年后影响趋于显著。1997年干部家庭子女的教育年限比非干部家庭子女的教育年限高92.5%,2000年为93.5%,2004年为81.8%。也就是说,出生于干部家庭虽然有助于帮助子女获得更高的教育水平,却并不能使子女提高的教育年限转化为经济收入。这表明,家庭政治背景对教育机会获得的影响十分显著,但在发挥家庭政治背景转化为子女收入的中介作用却并不显著。

六、总结和讨论

本研究应用OLS回归和路径分析技术对1991年至2006年间的中国教育在促进代际流动平等中的作用进行了测算和分析,有以下两个发现:其一,在不考虑其他干扰因素的情况下,教育解释收入分配总差异的比例从1991年的3%上升到2006年的13%。也就是说,随着社会经济的进一步发展,教育对个人收入的影响变得更为重要。其二,当控制家庭背景的影响后,教育解释收入分配差异的比例在2006年达到最大值,但却只有1%左右。这表明:当前中国学校教育在发挥消除出身差异、改善经济地位方面的作用很小;而教育作为父母将其经济优势、教育优势以及城市户籍优势转换为子女经济优势的中介机制的作用,却在这一历史发展过程中,表现为加强的趋势。这一结果,再次验证了Bowles等的观点,即教育对于纠正经济不平等是相对有限的。

对于这一发现,可以认为是转轨过程中教育机会均等和教育经济回报的共同变化所导致的。一方面,以公有制为基础的计划经济向多种经济成分共存的市场经济转轨的过程,促使教育经济回报趋于上升,意味着教育在个人收入分配中占据更重要的地位[21-23]。另一方面,由于贫富差距的扩大、城乡户籍制度以及现行的教育体制等因素,子女教育机会的获得却越来越受制于家庭背景的约束,在某种程度上成为父母经济、教育、户籍和政治地位较量的结果,体现为教育机会不均等情况趋于恶化。这促使学校教育表现为维持不平等的代际传递中介机制。

总体来说,在中国转轨过程中,学校教育对平衡收入分配和维持代际流动不均等的作用,同时并存,双向发展。可以看到,社会经济发展的张力,正在渗透进教育发展的领域;与此同时,教育也在加强个人的生产能力及改善整个民族的气质,又回过头来主导着社会经济的发展。正如Carnoy与Levin的观察,学校教育与社会经济发展之间存在着一种“辩证”(Dialectic)的关系。其发展导向,受现存“体制”(Institution)的约束与规范,尤其重要的是,个人的努力在这种体制中得到的承认与约束。[24]因此,要发挥教育“社会平等器”的功能,就特别需要保障学校教育机会的分配均等。

表5 教育中介效应的路径系数(1991-2006年)

表6 教育的中介效应(1991-2006年)

注释

①本研究的结论是建立在对CHNS数据的可信假设基础上的。有关CHNS的调查方法和质量监控可详见CHNS调查网站上提供的《调查员工作标准及问卷填写要求》和《质量监控程序》,http://www.cpc.unc.edu/projects/china。

②一般来说,用父母多年收入来研究代际流动情况,比用单年收入要合理。

③干部还包括职业是政府机关、国有事业单位和研究所、国有企业或者集体企业的管理者/行政官员/经理。

④虽然许多研究指出母亲教育对子女的教育有显著的影响,但考虑到中国父亲的教育水平一般高于母亲,更易于代表父代的教育水平层次,因此在这里采用父亲的教育年限水平。

⑤由于中国户籍政策规定子女户口随母,因此本研究选择母亲户籍性质来代表子女代际户籍背景。这一政策在1998年之后有所改变,开始允许随父落户,考虑到影响的滞后性,因此仍然采用母亲户籍性质变量。

⑥在这里收入是指个人所有来源的经营性收入减去其经营性支出,包括非退休工资性收入、家庭果菜园及收入、家庭农业及收入、家庭养殖及收入、家庭渔业及收入、家庭小手工业、小商业及收入等七个方面;但不包括某些补助性收入,如健康、独生子女补助、食物补助,以及礼物、租金收入等。考虑到各个地区的购买力不同,以辽宁省为基数、2006年为基期对收入数据进行消费价格指数的调整。收入缺失值的处理方法是:首先计算收入的平均变动率,并以相邻年的个体收入数据为基础计算缺失值进行替代。

参考文献

[1]MINCER J. Investment in Human Capital and the Personal Distribution of Income[J]. Journal of Political Economy[J]. 1958,66: 281-302.

[2]BECKER G S, CHISWICK B R. Education and the Distribution of Earnings[J]. The American Economic Review, 1966, 56 (1/2):358-369.

[3]BOWLES S, GINTIS H. Schooling in Capitalist America:educational reform and the contradictions of economic life [M]. New York: Basic Books, Inc., 1976.

[4]BLAU P M, DUNCAN O D. The American Occupational Structure [M]. New York: Wiley, 1967: 170-173

[5]JENCKS C. Inequality: A Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America [M]. New York: Basic Books, 1972.

[6]JENCKS C. Who gets ahead? The Determinants of Economic Success in America [M]. New York Basic Books, 1979.

[7]TSANG W K. Class Structure and Social Mobility in Hong Kong:An analysis of the 1981 census data[D]. The Chinese University of Hong Kong, 1990: 164-208.

[8]EIDE E, SHOWALTER M. Factors affecting the transmission of earnings across generations: A quantile regression approach [J]. Journal of Human Resources, 1999, 34(2): 253-267.

[9]RESTUCCIA D, URRUTIA C. Intergenerational persistence of earnings: The role of early and college education[J]. American Economic Review, 2004, 94(5): 1354-1378.

[10]BOWLES S, GINTIS H. Schooling in Capitalist America Revisited [J]. Sociology of Education, 2002, 75(1): 1-18.

[11]TREIMAN D. Industrialization and social stratification[G]//LAUMANN E (Ed.). Social Stratification: Research and Theoryfor the 1970s. Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill, 1970: 207-234.

[12]TREIMAN D, YIP K. Educational and occupational attainment in 21 countries[G]// KOHN M (Ed.). Cross-National Research in Sociology. Beverly Hills, CA: Sage, 1989: 373-394.

[13]BILLS D, HALLER A. Socio-economic development and social stratification: Reassessing the Brazilian case[J]. The Journal of Developing Areas, 1984,19: 59-70.

[14]MUKWESO M, PAPAGIANNIS G, MILTON S. Education andoccupational attainment from generation to generation: the case ofZaire [J]. Comparative Education Review, 1984, 28(1): 52-68.

[15]SZELENYI I, TREIMAN D J. Social stratification in Eastern Europe after 1989: General population survey[EB/OL](1993)[2014-02-27]. http://www.sscnet.ucla.edu/issr/da/index/techinfo/ M6531.HTM.

[16]SZELENYI I, KOSTELLO E. The market transition debate:Toward a synthesis [J]. American Journal of Sociology, 1996, 101 (4): 1082-1096.

[17]郭丛斌, 闵维方. 中国城镇居民教育与收入代际流动的关系研究[J]. 教育研究, 2007(5): 45-60.

[18]BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.

[19]JUDD C M, KENNY D A. Process analysis: Estimating mediation in treatment evaluations [J]. Evaluation Review,1981, 5(5):602-619.

[20]温忠麟, 张雷, 候杰泰, 刘红云.中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004(5): 614-620.

[21]李实,丁赛.中国城镇教育收益率的长期变动趋势[J].中国社会科学, 2004 (6):58-72.

[22]陈晓宇,陈良琨,夏晨.20世纪90年代中国城镇教育收益率的变化与启示[J].北京大学教育评论,2003(2):65-72.

[23]李宏彬, 张俊森. 中国人力资本投资与回报 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2008: 146.

[24]CARNOY M, LEVIN H M. Schooling and Work in the Democratic State [M]. Stanford, Calif.: Stanford University Press,1985.

收稿日期:2014-11-17

基金项目:国家自然科学基金青年项目(项目号:71403025);北京市自然科学基金青年项目(项目号:9154031);北京高等学校青年英才计划项目(项目号:YETP0297)。

作者简介:周金燕,1979年生,女,汉族,浙江人,北京师范大学教育经济研究所讲师,香港中文大学教育经济学哲学博士。

Is Education Equalizing China's Society?An Empirical Analysis Based on CHNS Data

ZHOU Jin-yan

(Institute of Educational Economics,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

Abstract:This study explores the relationship between schooling and intergenerational income inequality in the transition process of China,applying methods of regression modeling and path analysis with China Health Nutrition Survey's data.The result shows that schooling has little impact on enhancing economic equality,but rather functions as intermediary path to transforming parental resources into economic advantages of their children,which is becoming increasingly salient in the transition process of China.The reason lies in the enhancement of economic returns to schooling and the degradation of equality of educational opportunity.In case that schooling functions as circular path to solidifying economic inequality,we need to enhance the equality of educational opportunity.

Key words:Schooling;Economic Equality;Equality of Educational Opportunity;Intergeneration;Path Analysis