创造性叛逆下《游子吟》英译文化意象的失落

曹红

(四川外国语大学 翻译学院,重庆 400031)

创造性叛逆下《游子吟》英译文化意象的失落

曹红

(四川外国语大学 翻译学院,重庆 400031)

摘要:由于社会文化语境的介入和制约,译者在翻译过程中不得不作出某种妥协与变形。基于此,以《游子吟》为例,从译者的创造性叛逆分析其英译中文化意象的失落,旨在跨越文字表层的障碍,从接受美学、翻译目的、主体文化规范及认知过程等文化层面,洞悉译者创造性叛逆的原因。

关键词:译者;创造性叛逆;文化意象的失落;《游子吟》

引言

诗歌翻译研究若动辄以严复的“信、达、雅”和许渊冲的“三美论”之类的印象性术语去衡量评判,无异于一叶障目,注定终将走进经验主义和狭隘主义的死胡同。以《游子吟》英译为例,忽视翻译的动态性和多元性,传统语言学的阴影处处可见,如《功能语言学关照下的翻译形式等效——〈游子吟〉英译文的及物性剖析》[1]、《从语篇功能角度对〈游子吟〉两个译本的探究》[2]、《从许渊冲的“三美”原则解读英译唐诗〈游子吟〉》[3]和《古诗英译中的取舍得失——对比分析〈游子吟〉的四个英译本》[4]等,只有少数研究者跳脱传统思维之束缚,从多维角度出发,如熊婷的《〈游子吟〉英译的格式塔阐释》从心理学发轫,认为如何成功再造原诗整体意象成为诗歌翻译的主要问题[5]。基于此,本文试图从文化角度,以《游子吟》为例,从译者的创造性叛逆分析其英译中文化意象的失落。

一、译者的创造性叛逆

创造性叛逆由法国文学社会学家埃斯卡皮(Robert Escarpit)提出,他说“翻译总是一种创造性的叛逆。(埃斯卡皮,1987:137)”[6]加拿大翻译研究家芭芭拉·格达德说,面对新的读者群,译者不仅要把一种语言用另一种语言传达出来,而且要对一个完全崭新的文化及美学体系进行诠释。因此,翻译决不是一维性的创作,而是两种体系的相互渗透。译者是传情达意的积极参与者,是作者的合作者。[7]改头换面,乃至偷梁换柱的‘译作’并非子虚乌有,于是“翻译”变成了一种“不诚实”的行为。[8]翻译因此变得不再仅仅是两种语言间的简单转换,而是译入语社会文化语境中的一种独特的政治行为、文化行为和文学行为,甚至是一种摧毁旧秩序、建立新秩序的“暴力行为”。[9]有学者把文学翻译中译者的创造性叛逆表现形式分为两种:有意识型和无意识型 (谢天振,1999:146)[10]。由此可见,译者的创造性叛逆的提出无疑是对传统译者角色,即“主仆论“和“一仆二主论”的有力打击和彻底颠覆,让我们更加客观地看待译者在翻译活动中的主体性。同时,也为图里《描述翻译学及其他》[11]一书中所说的“描写客观翻译现象(翻译过程、翻译作品及其在译语文化中的作用);建立能够解释和预测这些现象的原则和参数体系。(Toury,2001:9)”提供了描述和理论依据。

二、文化意象的失落

语言学家说,世界各族人看到的同一客观现象,不同的民族语言却给它“刷上了不同的颜色”。[12]万昌盛指出,“语言是文化的载体。文化铸定了一个民族的思维、气质、道德价值、行为规范、语言习俗和生活方式……在翻译过程中,如果我们忽视这一点,那么译文难免不出败笔,或一味硬译死译,或牵强附会,词不达意。[13]匈牙利翻译家乔杰·拉多(Gyogy Rado)在1979年发表于国际译联会刊《巴别尔》上的《系统翻译概要》一文中提出了一个新的术语——逻辑素(logeme),专指“翻译家从事翻译这种艺术创作过程时必须从原著分解出来,然后在译著中加以再现的成分。”[14]拉多所诉的“逻辑素”,其实就是我们所说的文化意象所具有的特定民族的文化内涵。文化意象与形象性词语等有极其密切的联系,文化意象渗透于其间,却又包含着更为深广的内涵。忽视文化意象的意义,有时就会影响译者对人、物形象的把握,从而影响原作整体意境的传达。因此,由于民族文化意象的相对固定性,从某种意义上决定了在译介中国传统古诗时,意象失落和词不达意的现象不可避免。

三、创造性叛逆下《游子吟》英译文化意象的失落

《游子吟》是唐人孟郊(751~814)的一首传世五言古体诗。全诗共六句,通过白描的手法,以一个看似平常的临行前缝衣场景,歌颂了伟大无私的母爱,表达了诗人对母亲的感激和尊敬。全诗词藻流畅清新、淳朴淡然,虽无巧琢雕饰,但饱含醇美浓郁的诗意,情真意切,引人共鸣。本文拟从文化的全新角度,以《游子吟》的三个英译本为例(如表1),从译者的创造性叛逆分析《游子吟》英译中文化意象的失落,因笔者经历有限,不妥之处,敬请批评!

表1 《游子吟》译文

若回归历史现场,不难发现,唐代分为初唐、盛唐、中唐、晚唐四个时期,其中初唐时期诗歌重视诗境声律,讲求骨气,盛唐时期诗歌创作达到高峰,无法企及,以致于中唐时期诗人不得不另辟蹊径,试图从内容形式上冲破旧诗的樊篱。孟郊正是中唐时期的代表之一,其崇尚奇怪,从主观创作出发,摒弃原有的诗歌艺术形式,大胆创新。因此,在格律诗(近体诗)大行其道的唐代出现五言古体诗就不足为怪了。源诗既非绝句,又非律诗,而是古体诗,格律自由,不拘对仗、平仄,押韵较宽,篇幅长短不限,正是孟郊追新求变的表现。

其中代表性意象有 “游子”、“慈母”、“衣”、“密密缝”、“寸草心”和 “三春晖”。本文拟将从韦特·宾纳(1881~1968)、艾米·洛威尔(1874~1925)以及许渊冲(1921~)三位译者对源诗文化意象的处理,以管窥中西译者对中国传统文化意象的创造性叛逆。(注:下文出现的英语释义均是来自牛津高阶英汉双解词典,如表2)

表2 文化意象译文

诗歌的创造性叛逆主要表现在形式和内容上。三位译者的相同之处在于都采用了以诗译诗的方式。首先,译者在诗歌形式上究竟做出了哪些叛逆?虽说古体诗格律自由,押韵较宽,但源诗的偶数行都是平声,四六行更采用严格的韵脚,也许是由于主流诗学和美学的操控,使诗人潜意识里有意克制追新求异的限度。宾纳(Bynner)和洛威尔(Lowell)采用了完全的自由体,而许渊冲采用一二、三五、四六行押韵、每行基本八音节的格律体。三者均有在形式上进行选择性的创造性叛逆。

其次,译者为何在形式上做出这种叛逆?我们可以从主体文化规范、环境内部需求来探讨这个问题。译者体会到本土文化的特殊需要,在理解原作时,可能有刻意的偏差,也可能受到潜意识的影响。因此,客观地说,即使是理解原文的过程,本土文化的拉力仍然要比一般人想像中来得强烈。(孔慧怡,1999:10)[15]自从自由诗之父Walter Whitman(1819~1892)开创自由诗以来,经埃兹拉·庞德(Ezra Pound)的大力发展,自由诗体在某种程度上而言,可以毫不夸张地说是美国性和现代性的形式特征。以现代英诗规范为例,形式(格律和脚韵)并非诗意的必然成分,只是诗歌的一个组成部分,并非全部,即在这个框架里面,译者在做取舍时,即使放弃了格律也不会损诗的身份。那他们为何要引进中国古诗呢?王佐良教授的著作中曾提到,他们抛弃了脚韵和诗歌用语的老套,而用自由诗体和白描手法,着重形象、意境和氛围的移植。(王佐良,1980:132)[16]由此可见,押韵与否,只是在译入语当代文学规范里面的其中一项考虑,形象、意境和氛围的移植才是其根本目的,其选择是以当时英诗主流规范为依据。不同的语言有不同的审美习惯和文学规范,所谓“相同的外在形式”其实并不一定能达到同样的效果。因此,在本土诗学和读者可接受性的拉力下,考虑到本土文化及美学体系的需要,两位美国诗人不得不做出译诗形式上的叛逆。而深谙源诗的许渊冲先生在形式上做出如此大胆的叛逆,一则是由于本土诗学的操纵,因为中国古诗之所以为古诗,即因其格律美(音美)、对仗美(形美),二则是为传播中国的传统文化,展现中国特色的翻译目的导致其采取这种强化的“暴力行为”和善意的“不诚实”行为。因此两种体系的相互渗透的过程中,译入与译出之间,刻意与潜意识之间,本土文化指使译者舍弃了源诗的形式,选择了不同程度的创造性叛逆。由此可见,译者不是完全被动的,因其个人时代背景而选择性的叛逆,在很大程度上就受其本土语言文化参照系限制。因此,从译诗形式而言,译者的这种创造性叛逆属有意识型。

译诗形式上如此富有弹性,必以牺牲诗意为代价,即以文化意象的失落。译者的叛逆分为有意识型和无意识型。洛威尔将“慈母”译为doting(溺爱的;宠爱的)mother,在此并不恰当,诗中欲传达的是一位慈爱的母亲的意象,而非一位溺爱子女的母亲形象。对于“密密缝”的处理,fine(纤细的;很细的;精巧的;精美的)只有“细”之意,而无“密”之意,因此未能传达出母亲含辛茹苦“密密缝”的情感以及对儿子的强烈思念。在中国传统文化中:三春,指春天的孟春、仲春、季春;晖,是指阳光;“三春晖”即形容母爱如春天和煦的阳光;此处译者保留了源诗中“寸草”和“三春晖”的意象,却将“三春”误译为“the Third Month of Spring”即“春天的第三个月”,显然是对中国传统文化的误解,从而造成了文化意象的扭曲变形。由此可见,若在不考虑译者所参照的源文或源文注释本的误差的情况下,洛威尔译诗中文化意象的变形与失落,都是因其对源诗及中国传统文化的误解,属无意识型创造性叛逆。

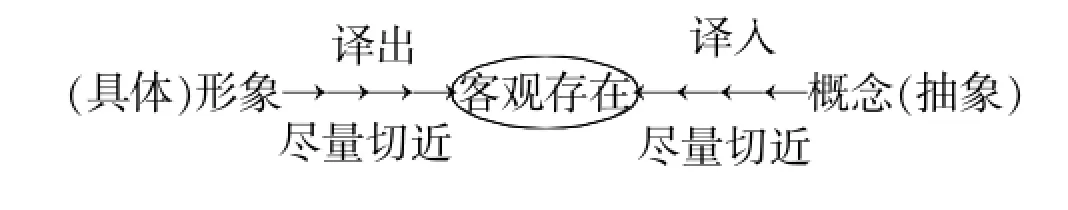

对于意象 “衣”宾纳和洛威尔都将其处理成clothes(衣服;服装),该词是服装的统称,有人说该词在此意思过于笼统,译者将古人所穿的长袍译为clothes,显然是不了解中国古代服饰所致,而许渊冲将其译为gown(长袍,长外衣),则正好传达了古代人的长袍文化。此解释从某种角度而言不无道理,但从接受美学、翻译目的及认知过程来看,也许能让人耳目一新。首先,值得强调的是,本诗中母亲所缝制的“衣”,特指我国唐代人所穿的长袍,而在目标文化中,gown一词通常使用的语境是 (尤指特别场合穿的)女裙、女长服、女礼服;(法官、英国律师、大学学生在特别仪式上穿的)长袍、长外衣;(尤指在医院穿的)罩衣、外罩。因此,当看到gown一词,目标读者根本不会产生与原读者同样的认知。试想一个游子穿着女裙、法官的长袍、医生的罩衣在外漂泊,不是疯子就是傻子,不免让人觉得哭笑不得。目标文化中根本无法找到“衣”的对应物,因此译者只能向目标读者传达这种概念,尽量激发目标读者产生与原读者相近的联想。接受美学理论的领军人物尧斯曾说,一部作品如果没有读者的积极参与阐释是没有意义的,也是没有任何价值的;一部文学作品的历史生命如果没有读者的积极参与是不可想象的。(Jauss,1970:8)[17]而源诗中的“衣”其实就是古人穿的普通外衣,clothes一词则正好能激发读者相应的联想,让其积极参与诗意体验。然而,精通中外文及中外文化的许渊冲先生明明知道译成“gown”的利弊,但还是有意为之,其创造性叛逆的背后又是怎样的动因?从翻译目的及认知视角而言,译出的目的是传播特色文化,让读者体会异域风情。译者不仅清楚“衣”的概念而且知其形象,为了忠实源诗并传播特色,其舍弃了概念而选择了特色。对译者而言,在其认知思维里,只有“gown”一词相对切近源诗“衣”的形象。这种译入和译出的认知模式可表于下图,同时也从某种程度上反映了中方重具体形象、西方重抽象概念的认知思维,如图1。

图1 译入译出认知模式

同理,许渊冲将“游子”译为roamer(徜徉;闲逛;漫步),其近义词为wanderer(流浪他乡之人),二者有异曲同工之妙,均表达出了远离故乡的游子的漂泊生涯。不仅传达了其形象且目标读者也能接受。然而宾纳将其译为traveler(1.旅行者;旅游者;旅客;游客;2.尤指结队而行的漂泊者;常指吉普赛人),第1层意思未能体现游子在外漂泊无依,饱经风霜的形象;第2层意思虽有漂泊者的意思,但尤指结对而行的漂泊者。两种意思都不太妥帖,未能体现诗中的意象。有人说“游子”文化意象的失落是由于外国译者对本诗的误解,究竟是不是这样呢?也许我们还能从译者的翻译目的和其本土文化规范剖析这个问题。虽说译者是以引进新鲜的形象、意境为翻译目的,但在这首以歌颂母爱为主旨的诗中,美国译者是否有必要向积极向上、崇尚英雄主义的美国本土文化移植这种漫无目的游子形象?还是传达一种具有冒险精神的积极行者形象更加鼓舞人心?或者说母亲的形象才是译者渴望传达的?毕竟“游子”的文化意象的失落对本诗的主旨而言无关痛痒。纽马克(Newmark)曾说,通常而言,译本是为译入语读者而设的,尽管可能原文本根本就不是为任何读者而写的,而仅仅是作者的自娱自乐而已。(Newmark,1981:128)[18]在《真理与方法》一书中,伽达默尔也指出:“一部文学作品问世之初,其意义绝不是完整的,它的意义取决于阐释者的历史环境。”(Selden,1986:111-112)[19]译者应该培养一种“感觉”,明确针对不同的文本类型,不同的受众,不同的文本目的,应采取何种策略。(Nida,2001:218)[20]因此,这种有意识的创造性叛逆也反映了译者在本土文化规约下的主体性,他们并非将意象全盘移植,而是进行有意识的筛选,有意识的强化、弱化或者忽视。

如果说外国译者对于文化意象“游子”的处理是有意识的弱化或忽视,那么对于意象“密密缝”的处理则是其有意识的强化和凸显,其中“密密”一词显示了母亲在一针一线中寄托了对儿子的牵挂与疼爱,可谓细微之处见真情,显得朴素感人。宾纳对“缝”的译法相当独特,将其分解为两个并列的动词sew和mend;对于叠词“密密”,则分别用副词carefully和thoroughly来修饰,母亲对儿子的强烈情感跃然纸上。源诗意象“寸草心、三春晖”,通过类比的手法托物言志,把“游子”与“慈母”比作“寸草”与“三春晖”。最后两句,诗人出以反问,意味深长。这两句是前四句的升华,通俗形象的比兴,加以悬绝的对比,寄托了赤子炽烈的情意:春天阳光般厚博的母爱,小小萱草表达的孝心怎么报答得了呢?有“欲报之德,昊天罔极”之感,淳厚真挚。同样,宾纳保留了原诗中“寸草”和“三春晖”的意象,以love将两个意象“inch-grass”和“three spring months of the light of the sun”连接起来,通过客观事物的意象之妙,影射儿女永远无法报答父母的深恩厚泽之实,既照顾了译语读者的可接受性,又保留了异国情调。然而许渊冲将“密密缝”译为stitch by stitch“一针又一针”,并无“密密”之意,可见要做到形神兼备着实不易。其对“寸草心、三春晖”的诗意理解准确,基本上表现出源诗的意美、音美和形美,美中不足的是未翻译出原文的“三春”,从而造成文化意象的失落。

综上所述,之所以选择这三个译本,首先是因为三者均为译者创造性叛逆的典型代表,其次三者的对比显示了在文化意象的传递方面,外国译者不一定不如本土译者。总的来说,诗歌翻译,本没有绝对的标准,若以译诗的三美原则为标准,许译自然更胜一筹,然从文化意象的处理效果来看,汉学家对诗意象的处理却毫不逊色。也许正是自由体诗不受格律的束缚以及他们对意象的追求,让他们不至于捉襟见肘,将源诗的意境、神韵、美感发挥到极致。客观上而言,源诗中形式、意象和意义原本非常和谐统一地结合在一起,然而在译语中不得不隔裂并重组,这就常常使译者陷入了顾此失彼的困境,导致文化意象的扭曲与变形,于此三位译者都注定难逃创造性叛逆之宿命。不难发现,洛威尔多是由于对源诗和中国文化的误解所致,即属无意识型创造性叛逆;宾纳则是由于在接受美学及主体文化规约下,对文化意象进行有意识的强化、弱化或忽视;而许渊冲先生则是为了尽量接近和再现原作,从而达到意美、音美和形美这一主观愿望而造成的一种译作对原作的有意背离和妥协。

四、结语

俄国文评家巴赫金曾言,语言是诗歌创作的质料,它们的关系如此水乳交融,译诗就等于分离水乳,更换质料。质料更换的结果自然会有失色,或在韵律上,或在词的隐喻上。[21]因此,译诗无论如何都不可能做到完全的对等,总会伴随着这样或那样的失落,或是形式,或是韵律,或是意象,三者并非孤立的,而是此消彼长,相互制约的。郭沫若说,翻译是一种创造性的工作,好的翻译等于创造,甚至超过创造。这不是一件平庸的工作,有时候翻译比创作还要艰难,因为译者在创作时并不是随心所欲的,他还要受到原作的许多因素的限制。[22]正所谓“随心所欲不逾矩”和有人把翻译喻之为“带着镣铐跳舞”是一个道理。因此,在多种因素的限制下,译者的创造性叛逆只是造成文化意象失落变形的原因之一。很多人认为翻译应该是一个透明的过程,让译文读者把原文看得一清二楚,其实这只是一个假象。翻译更像摄影机的镜头,在特定情况下加上不同的滤光镜片,方能得到令人满意的效果。翻译过程不仅受原作语言文化局限,而且也受目标语语言文化的限制,因此,研究翻译若只从主体文化或客体文化单方面入手,得到的结论一定是片面而不可靠的。翻译可以说是主客体文化间谈判,互为消长,又缺一不可。也许正如美国诗人罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost)所言,诗是翻译中丧失的东西[23],取舍得失,自有心知。

参考文献:

[1]张威.功能语言学关照下的翻译形式等效:《游子吟》英译文的及物性剖析[J].当代外语研究,2010(5):18-22.

[2]张贵超.从语篇功能角度对 《游子吟》两个译本的探究[J].语文学刊.外语教育教学,2014(7):59-61.

[3]蔡蕾.从许渊冲的“三美”原则解读英译唐诗《游子吟》[J].北方文学,2010(10):130-131.

[4]张慧玉,郑洁.古诗英译中的取舍得失:对比分析《游子吟》的四个英译本[J].海外英语,2014(5):158.

[5]熊婷.《游子吟》英译的格式塔阐释[J].作家杂志,2011(6): 187-188.

[6]埃斯卡皮.文学社会学[M].合肥:安徽文艺出版社,1987.

[7]Godard,Babara.Language and Sexual Difference:the Case of Translation[J].Atkinson Review of Canadian Studies,1984 (1):13-20.

[8]孙艺风.翻译规范与主体意识[J].中国翻译,2003(3):3-9.

[9]胡安江.妥协与变形:从“误译”现象看传统翻译批评模式的理论缺陷[J].四川外语学院学报,2005(3):121-125.

[10]谢天振.译介学[M].上海:上海外语教育出版社,1999.

[11]Toury,Gideon.Descriptive Translation Studies and Beyond [M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.

[12]徐景益,刘春.翻译视野中俄汉词汇的文化意象差异与整合[J].东北大学学报:社会科学版,2006(3):227-230.

[13]万昌盛.色彩的困惑:翻译札记[J].中国翻译,1991(3):20-24.

[14]罗进德.翻译单位:现代翻译学的一个研究课题[J].翻译通讯,1984(12):40-43.

[15]孔慧怡·翻译·文学·文化[M].北京:北京大学出版社,1999.

[16]王佐良.英语文体学论文集[C].北京:外语教学与研究出版社,1980.

[17]Jauss,Hans Robert.Literary history as a challenge to literary theory[A].Felski,Rita.(ed.)New Literary History[C]. United States:The Johns Hopkins University Press,1970.

[18]Newmark,Peter.Approaches to Translation[M].Oxford:Pergamon Press,1981.

[19]Selden,Raman.A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory[M].Kentucky:The University Press of Kentucky,1986.

[20]Nida.E.A..Language and Culture:Contexts in Translating [M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.

[21]许钧.翻译思考录[C].武汉:湖北教育出版社,1998.

[22]郭沫若.论文学翻译工作[A]//《翻译通讯》编辑部.翻译研究论文集:1949-1983[C].北京:外语教学与研究出版社,1984.

[23]许渊冲.翻译的艺术[M].北京:北京大学出版社,2006.

(责任编辑:刘朝霞)

中图分类号:I046

文献标识码:A

文章编号:1674-2109(2015)08-0028-06

收稿日期:2015-04-22

作者简介:曹红(1989-),女,汉族,硕士研究生,主要研究方向:翻译与文化。

Translation Study on the Loss of Cultural Image in Song of a Roamer from the Perspective of Creative Treason

CAO Hong

(School of Interpretation and Translation,Sichuan International Studies University,Chongqing 400031)

Abstract:A translator has to make some compromise in translating because of the impact of social-cultural contexts.Taking Song of a Roamer as an example,this paper aims to analyze the loss of cultural image in translating from the perspective of translators’creative treason,tending to surpass the literal restriction and penetrate reasons behind with theories such as receptional aesthetic,translation purpose,mainstream cultural norm,cognitive process and other cultural elements.

Key words:translator;creative treason;the loss of cultural image;Song of a Roamer