基于信任的供应链知识管理机制研究

张学龙

基于信任的供应链知识管理机制研究

张学龙

[摘要]信任是知识交换的核心,供应链信任是供应链知识管理成功的重要基础。以供应链信任的维度和作用为讨论重点,研究供应链成员间知识管理的“计算型信任”和“关系型信任”两种模式,构建起能够相互促进的个体层面和组织层面的供应链知识管理模型,可达到提高知识共享的程度的目的。

[关键词]供应链;知识管理;管理机制;信任

知识管理思想产生于20世纪80年代末,1995年以前发展缓慢,1996~1999年快速增长,2000~2006年逐渐回落,近几年又开始反弹。Ponzi(2002)采用文献目录计量方法分析了知识管理发展历程。[1]企业面临如何在激烈的竞争环境中高效地响应客户需求的问题,知识管理技术成为提高其管理水平和盈利能力的一种新方式,[2]供应链成员间的知识管理涉及知识交换,而知识交换的核心是供应链成员间的信任。信任作为一种协调机制,在提高知识共享程度的同时,可以有效降低交易成本,防范短视的机会主义,因此,基于信任的供应链知识管理已成为当前供应链管理领域中学术研究的焦点议题之一。

一、供应链信任的维度

供应链信任维度根据不同的标准划分为不同的类型。Barney和Hansen(1994)根据供应链成员双方交换过程中信任的程度,将其划分为三个维度:弱信任、半强信任和强信任;[ 3 ]Lewicki和Bunke (1995)根据信任的不同层面,也将其划分为三个维度:计算型信任、了解型信任和认同型信任;[4]而McAlliste(1995)则根据产生信任的过程,将信任分为认知型信任和情感型信任两个维度。[5]

供应链信任是成员一方对另一方或者双方相互之间达成的一种共识,信任方对被信任方的信任主要包括两个过程,首先是信任对方的动机,然后是信任对方具有完成合作目标的能力,[6,7]结合我国企业管理情景的特点,按照供应链信任的发展层次,主要分信任建立时的理性阶段和信任建立后的感性阶段。在理性信任阶段,信任一方预期可能的获利要大于或等于预期可能的损失,其特征是信任可以计算的,该阶段可称为“计算型信任”;在感性信任阶段,双方信任均是可预测的,同时也包括由既有关系的存在而带来的信任,因此该阶段也称为“关系型信任”。根据信任的发展演化过程,可得出供应链信任发展过程,如图1所示。

图1 供应链信任发展过程

二、“计算型信任”供应链知识管理机制

在供应链管理领域研究中,供应链成员之间(上游制造商与下游分销商)具有长期稳定的合作关系,他们进行知识共享的特征是典型的重复性,该特征可以用经典的“囚徒困境”博弈论模型来进行详细说明,也即供应链信任在“计算型信任”阶段的知识管理机制。

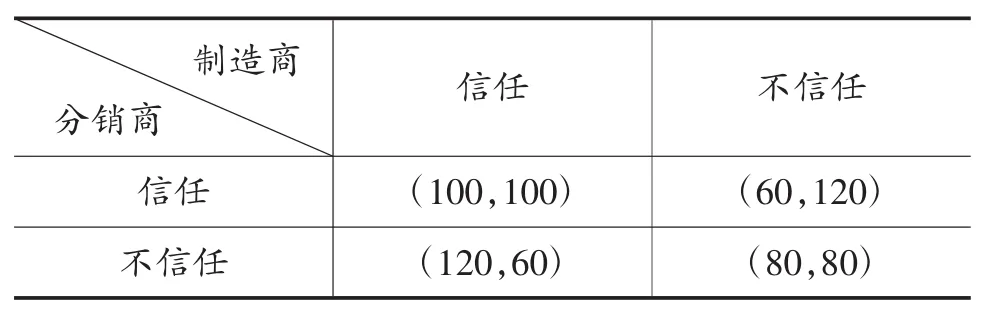

供应链的上游制造商和下游分销商在信任的初始阶段,首先进行选择“信任”和“不信任”的一次博弈,其一次博弈中的收益矩阵如表1所示。

表1 制造商与分销商一次博弈收益

在该博弈模型中,制造商和分销商在双方交易过程中均有两种可以选择的策略——“信任”与“不信任”,在交易双方的一次博弈时,上游制造商和下游分销商的最优策略都是选择“不信任”,各为80单位收益值。但从表1的收益矩阵中明显看出,如果双方均选择“信任”策略时,可实现双方的收益最大值,均为100单位收益值。基于“囚徒困境”原理,双方都希望合作,即都选择“信任”策略,但是又担心由于对方的欺骗,造成对方获得较大收益,而自己获利较少或不获利甚至损失较大,因此在双方进行交易初期,均会首先考虑对方的动机,也即对方是否选择信任自己,于是最终陷入“囚徒困境”。

在“囚徒困境”的一次博弈中,如果某方在交易中被欺骗,该方也无法报复另一方,因此该方明智的行为是同样选择“不信任”的策略。然而在重复博弈中,此种情况就会有较大改变,双方如果要继续交易,则要视双方第一次博弈的表现而定。供应链的上游制造商和下游分销商会根据过去对方行为预测对方下次的策略或行动,并由此建立自身的选择策略——“信任”合作或“不信任”报复。而信任合作的关系能给双方带来长远且稳定的收益。当前,供应链管理越来越趋向精益化和敏捷化,多方的交易过程体现的更多是重复博弈。在供应链上下游双方成员交易过程的重复博弈中,参与成员在每次博弈后都会获得一定的收益,重复的长期博弈收益值就是把所有交易过程的收益加总后再进行相应处理。

在处理重复博弈的收益值时引进时间折扣率指标,假设该指标为λ,λ的数值意义是下一年的一元钱相当于该年的金额。因此,λ又称之为贴现因子。

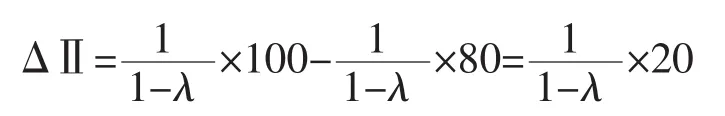

假设供应链的上游制造商与下游分销商在重复博弈过程中保持长期且稳定的知识共享机制,也就是说,交易双方自始至终都保持“信任”策略,那么交易双方在多次重复博弈后的每一方的总收益为:

要是在一开始一次博弈时交易双方都选择“不信任”策略,那么各自的收益则为:

假设供应链成员在每次博弈时都采用“冷酷策略”,即当交易方在一开始便选择“信任”策略,并能够一直保持信任与合作的关系,直至另一方背叛交易,博弈关系即刻停止。该策略说明,一旦交易的一方选择“不信任”,即出现背叛后,另一方将永远不再与之进行合作。重复博弈时的“冷酷策略”体现了参与方不再有任何改正自己“不信任”行为的机会。在这一策略下,选择“不信任”策略的交易方有且仅有一次投机的机会,从表1中可以看出,此次该方的收益值比选择“信任”策略的收益值多赚60个单位。从获利角度的意义上讲,只要交易方之间的因合作破裂导致的损失值大于60个单位,该方就不会选择“不信任”策略,在此情形下,供应链整体收益的长期损失值为:只要条件一直成立,那么该供应链成员就不会在下一次的交易中去选择“不信任”策略,也即此时贴现因子λ>0.667,该不等式成立。

该条件也说明了,要使得供应链成员的各交易方同时选择“信任”策略,就要求时间折现率比较大。因此,“囚徒困境”的重复博弈能够实现纳什均衡。[8]

当贴现因子较高时,也在一定程度上反映了供应链管理中的高水平的信任机制,这将对供应链成员间的知识共享起着着积极的影响作用,也表明了供应链成员的合作关系呈长期性和稳定性,将提高供应链的整体竞争力,进而改善供应链管理绩效。

三、“关系型信任”供应链知识管理机制

通过第一阶段计算型信任关系的进一步发展,双方自开始就选择“信任”策略,那么可以促使供应链成员间的关系向更高层次发展——“关系型信任”,在“关系型信任”阶段,更加有利于供应链成员间知识扩散和转移,形成更深层次的沟通。[9]

Reagans和McEvily(1995)在研究双方信任与知识共享机制问题时,提出了信任促进组织的知识转移,并分析这种促进作用主要体现在产生更多的共同知识和具备更多的沟通渠道与方式两个方面。[10]Cohen和Levinthal(1990)也研究提出:“更深入的沟通,使知识转移的双方之间能够建立更广泛的共同知识基础”。[11]高祥宇等(2005)提出:“更深入的沟通,使知识转移的双方之间能够利用更多的沟通渠道和沟通媒介,从而提高了双方知识转移的能力,使知识转移更容易进行”。[12]

四、基于信任的供应链知识管理框架的构建

根据对以上两种信任类型知识管理机制的分析,本文对供应链成员间的知识管理机制进行的框架构建,主要着重于个体与组织这两个层面进行分析。

(一)个体层面供应链知识管理框架

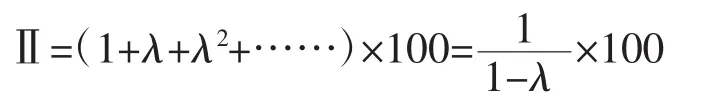

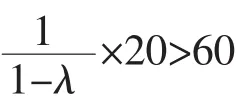

在供应链信任的认知维度,即“计算型信任”阶段,供应链信任在个体层面上的形成过程主要表现为两种信任倾向:即对人的信心与信任态度。对人的信心的信任倾向,反映了个体是基于个性的信任;而信任态度的信任倾向,通常是在不考虑对方是否值得信任的情景时,通过值得一些信赖的方式与途径主动同对方进行善意交往,并试图能够改善个体间的人际信任关系。在该框架中,同时还存在情感和行为两种维度,其中情感维度具有信任性信任与信任意向两个层次。

总之,在个体层面上,认知维度、情感维度与行为维度共同影响着供应链中的知识共享。图2的个体层面供应链知识管理模型显示了供应链中信任对知识共享程度影响的路径:由“计算型信任”开始,经由情感信任,形成行为制度信任,最终影响知识共享。

图2 个体层面供应链知识管理模型

(二)组织层面供应链知识管理框架

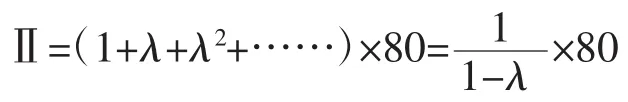

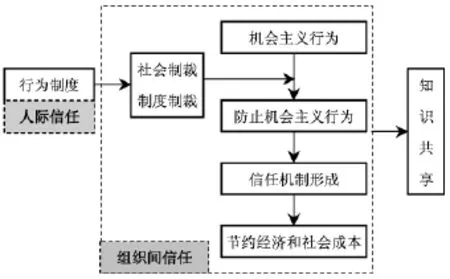

供应链组织间的信任(行为制度信任或人际信任)会形成社会制裁和制度制裁,以防止短视的机会主义,形成信任机制,从而节约经济和社会成本,最终有利于供应链成员间的知识传播和知识共享。因此,在组织层面上,供应链成员间的知识管理模型如图3所示。

图3 组织层面供应链知识管理模型

从图3可以看出,社会制裁和制度制裁对于供应链成员合作关系中信任机制的构建发挥着主导的作用。制度制裁和社会制裁促进了成员间的信任和合作。[13]这两种制裁机制的结合,将在很大程度上减少供应链中各参与方为了短期利益而采取机会主义行为的动机,并实现组织层面的供应链管理的知识共享。

五、结 语

供应链信任是供应链知识管理成功的必要前提。通过对供应链信任的维度和作用的讨论以及对供应链知识管理的“计算型信任”和“关系型信任”两种模式的分析,本文从个体与组织两个层面上构建了供应链知识管理的信任框架模型,并且这两个层面的知识管理能够相互促进,推动供应链成员间信任关系的建立,提高知识共享程度。

[参考文献]

[1]Ponzi L J. The Evolution and Development of Knowledge Management[M]. Long Island University,2002.

[2]陆杉,高阳.敏捷供应链协同绩效评价[J].科技进步与对策,2009,26(2).

[3]Barney J B,Hansen M H. Trust worthiness As a Source of Competitive Advantage[J]. Strategic Management Journal,1994,(15).

[4]Lewicki R. J,Bunker N .B. Trust in Relationships:A Model of Trust Development and Decline[A].In Bunker B B,Rubin J Z.(Eds.)Conflict,Coorperation and Justice:Essays Inspired by the Work of Morton Deutsch[C]. San Francisco:Josssey-Bass,1995:1116-1119.

[5]McAllister D J. After and Cognition -based Trust as Foundation for Interpersonal Ganizaitons[J]. Academy of Management Journal,1995,(38).

[6]张延锋.战略联盟中信任、控制对合作风险的影响及其组合绩效研究[D].西安:西安交通大学,2003.

[7]许淑君,马士华.供应链企业间的信任机制研究[J].工业工程与管理.2000,(6).

[8]张学龙,王道平.信任链对知识扩散的影响研究——基于二维信息空间理论[J].中国科技论坛.2012,(12).

[9]Gulati R. Does Familiarity Breed Trust The Impicaitions of Repeated Ties for Contractural Choice in Alliances[J].Academy of Mangement Journal. 1995,(38).

[10]Reagans R,McEvily B. Network Structure and Knowledge Transfer The Effects of Cohesion and Range[J].Administrative Science Quarterly.2003,(48).

[11]Cohen W. M,Levinthal D A. Absorptive Capacity A New Perspective on Learning and Innova- tion[J].Administrative Scinece Quarterly. 1990,(35).

[12]高祥宇,卫民堂,李伟.信任促进两人层次知识转移的机制的研究[J].科学学研究.2005,23(3).

[13]张贵磊,刘志学,马士华.基于信任源构建供应链信任机制的二层模式[J].当代经济,2008,(1).

[责任编辑:杨彧]

[中图分类号]F273

[文献标识码]A

[文章编号]1673-8616(2015)01-0111-04

[收稿日期]2014-09-12

[基金项目]教育部人文社会科学研究青年基金资助项目《精敏供应链运作绩效模型及其实证研究》(11YJC630290)、广西哲学社会科学“十二五”规划研究课题《广西农产品供应链协调机制及管理模式研究》(13FGL011)

[作者简介]张学龙,桂林电子科技大学商学院副教授、硕士生导师、博士(广西桂林,541004)。