海口方言动词的体貌

杜依倩

(海南师范大学 文学院,海南 海口571158)

汉语方言体貌的表达纷繁复杂,各家对于体貌的定义和分类也不尽相同。李如龙(1996年)认为:“体”是“动作、事件在一定时间进程中的状态”,“可以在动作事件进程中确定一定的时点或时段”,“是人们对客观进程的观察和感受”[1]。“貌”则“和动作、事件的时间进程没有关系或关系很少”,“没有确定的时点或时段”,“体现着动作主体的一定意想和情绪”[1]。这种对“体”和“貌”的界定与区分有重要意义。

本文描写海口方言动词的“体”和“貌”,关于体貌的分类则依据张双庆主编的《动词的体》(1996年)中所确定的体貌类型进行研究。同时,为了便于和其他方言比较,本文使用的例句有一部分出自《动词的体·动词的体和貌例句》,由笔者转译为海口方言,这一部分例句后面用方括号标明其在《动词的体和貌例句》调查表中的序号;其余例句为笔者自拟(笔者的母语为海口方言)。举例时如有本字在不影响排版的前提下一般写本字,有音无字则用方框代替并标上音标。

本文所称的海口方言,是指2002年与琼山县合并之前的原海口市辖区内通行的方言。海口方言语音有新老派的差异。50 岁以下的人的语音可大致视为新派,新派的语音中韵母[❷u]并入[au]、[e]并入[☜]、[o]并入[❷]、[ue]并入[ui]、[ok]并入[❷k][2]。本文字音依老派标音。

一、完成

海口方言用虚化了的“去”作为完成形态的标记。

“去”在海口方言中也做动词,音[hu35],语义与语法功能和北京话的动词“去”相同。表完成体的“去”则粘附于动词或谓词性成分之后,可读本音[hu35],更多时候读音弱化,与前一音节合音,读法为前一音节韵母音长增加,增加的音长声调为“去”的声调35,“去”的声母和韵母丢失。表完成体的“去”的语法功能类似于北京话的“了1”(下面例句中出现的“了2”表已然,见下文已然体部分):

(1)鼎里个水沸去了2。(锅里的水滚了。)

(2)日头出来了2,塗干24-35无?(太阳出来了,地干了没有?[10])

(3)门开24-35了2,大家落去咯。(门开了,大家进去吧。[19])

如果动词后有宾语或补语,“去”一般放在宾语或补语之后:

(4)我拍破蜀个碗213-35了2。(我打破了一个碗。[1])

(5)房里点蜀支灯24-35了2。(房间里点了一盏灯。[27])

(6)三个梨我食两个21-35了2。(三个梨我吃了两个。[30])

(7)讲错35-35无相干,倒重讲过就做得了2。(讲错了没关系,再讲一遍就是了。[8])

(8)碗洗澈55-35吗?(碗洗干净了吗?)

(9)伊食糜饱213-35了2。(他吃饱饭了。)

海口方言否定词不能与表完成的“去”同时出现在句子中,如上面例(1)和例(2)的否定式分别为:水无沸、塗无干。

但总体上看,海口方言表完成的“去”使用范围比北京话“了1”小,究其原因,一是北京话中一些使用“了1”的句子在海口方言中可以不使用完成的体标记,如:

(10)汝□[na55]食药噜,无食得茶。(你刚吃了药,不能喝茶。[3])

(11)门蜀开就有几只胡蝇飞落来。(门一开就有几只苍蝇飞了进来。[9])

二是“去”大多数时候出现在句末,并与句末语气词“了2”(表已然)、“吗”(表疑问)等连用,因此海口方言的完成体标记“去”不完全等同于北京话的“了1”。

二、进行

海口方言用“带”(音[ne35][3]27)附在动词或谓词性成分之后表示动作正在进行。“带”在海口方言里也作名词,表“处所、地方”之意(表“处所、地方”之意时读音为[e35]);也可组词“即带([tsi55ne35])”、“许带([hu35ne35])”,意为“这里”、“那里”。表进行体的“带”应由“处所”义虚化而来。

(12)伊啼带。(她哭着呢。)

(13)我食糜带,伊洗手带。(我在吃饭,他在洗手呢。[32])

(14)我无是食糜带,我扫宿带。(我没在吃饭呢,我在扫地。[37])

(16)阿母伫门头共侬学古带,阿姐伫厨房煮饭带。(妈妈在门口跟别人聊天儿,姐姐在厨房煮饭。)

(17)即□[na24]伊做乜带啊?——伊偃伫床上望书带。(这会儿他在干什么?——他躺在床上看书呢。[38])

上面的例子及下面“带”表持续的例子中,“带”也可以说成“许带”(“许”的语音有弱化现象),可见“带”应由“许带”简略化和虚化而来。但如果句子里有表示处所的“即带”或“许带”,表动作正在进行的“带”仍然不能省略,足证“带”确实已经语法化:

(18)老王徛即带共侬讲话带。(老王正站在这里跟别人说话。)

(19)伊蹲伫许带做工带。(他正蹲在那里干活。)

“带”也可以附在动词或谓词性成分之后表持续,见下文。

三、持续

北京话的持续体标记为“着”,海口方言也用“着”表示动作状态的持续;此外,上文的处所词“带”也可以表示持续。

(一)处所词“带”

“带”附在动词或谓词性成分之后,除了如前所述表示动作的进行之外,也可以表示动作的持续:

(20)伊手里拎蜀个茶盅带。(他手里拿着一个茶杯。[39])

(22)我带雨衫带,无惊下雨。(我带着雨衣,不怕下雨。[43])

(23)门开带,里面无侬。(门开着,里面没有人。[44])

(24)门头徛三个侬带。(门口站着三个人。[57])

存现句也是一种持续体。海口方言的存现句除了可以使用体标记“带”之外,还可以通过词汇手段——在谓词性成分之后加上相应的处所词语“许里(那里面)、许上(那上面)”等表示方位和状态的持续,如:

(25)车里坐两个外国侬许里。(车里坐着两个外国人。[54])

(26)墙上挂蜀幅画许上。(墙上挂着一幅画。[55])

(27)石母上刻书许上。(石头上刻着字。)

以上句子都可以将“许里、许上”换成体标记“带”,用“带”时不表示方位,只表示状态的持续,可见“带”已由处所词转为虚化的语法成分。

(二)着

(28)好侪侬着奖。(很多人中奖。)

(29)着礼拜日无办公。(正碰上星期天不办公。)

(30)伊伫路舷抾着钱。(他在路边捡到钱。)

(31)无忍得着!(忍不住!)

与北京话相同,海口方言用作持续体标记的“着”由动词“着”虚化而来,附在动词或谓词性成分之后表示动作的持续:

(32)伊伫塗下坐着,无肯徛起来。(她在地上坐着,不肯站起来。[42])

(33)汝拎着!(你拿着![45])

(34)阿明囝低头着无讲话。(小明低着头不说话。[48])

(35)伊侬拍伞着伫街路上行。(他们打着伞在街上走。[49])

(37)伊爱徛着食。(他喜欢站着吃。[51])

(38)伊倚墙着食烟。(他靠着墙抽烟。[52])

以上例句动词“着”都能变成可能补语,助词“着”都不能变成可能补语,可见后者已经虚化,其语义和语法功能基本对应于北京话表持续体的“着”。

对比“带”和“着”两种形式在海口方言中的使用情况以及“着”在北京话中的用法,我们注意到:海口方言有些句子可以使用“带”也可以使用“着”表持续,相比之下,用“带”显得有口语色彩。如上面例(32)可以说成:“伊伫塗下坐带,无肯徛起来。”此外,海口方言的存现句不能使用“着”表持续,只能用“带”表示状态的持续,如上面例(25)、(26)、(27)都不能使用“着”。或许我们可以推测,“带”和“着”表持续在海口方言中分属不同的历史层次,“带”是较早的语法成分,而“着”表持续是海口方言受共同语影响的结果。当然,这一点我们还需做更进一步的探讨。

四、经历

海口方言和北京话相同,用“过”表示行为动作的曾经经历。此外,在句末加“来”也是经历体的标记。

(一)过

“过”附在谓词之后,音[kue35],与北京话不同的是,读音没有弱化:

(39)前几日寒过,今旦白又热去了2。(前几天冷过,今天又热了。[63])

(40)伊去过好侪带,就是无去过北京。(他去过很多地方,就是没去过北京。)

(41)伊过前做过生意。(他从前做过生意。[60])

(42)我食过即种菜,无乜好食。(我吃过这种菜,不大好吃的。[62])

(43)即枚房我徛过个零□[k❷u213]。(这间房我住过一个多月。)

从以上例句中可以看出,海口方言使用“过”表经历与北京话语序相同,句子中如有宾语或补语,须放在“动+过”的后面。

“过”在海口方言中除了做经历体标记之外,还可以用作重行貌标记(见下文8.3 反复貌)。这一点与北京话不同,而与许多东南方言(如苏州话、汤溪吴语、新泉客家话、万义赣语)情况相同[4]。

(二)来

“来”音[l☜21],显然来源于动词“来”的虚化。“来”附在句末表示经历某事,相当于北京话的“来着”:

(45)昨晡日伊去溪舷钓鱼来。(昨天他去溪边钓鱼来着。)

(46)我□[na55]□[na55]去伊学校来。(我刚刚去他的学校来着。)

(47)我买物个时候见着伊来。(我买东西的时候曾见到他来着。)

(48)年前我伫伊宿徛几日来。(过年前我在他家住过几天。)

除了使用体标记“过”和“来”表示经历,海口方言还可以在动词前加上副词“经”表示动作行为曾经发生。“经”语义和语法功能上对应于北京话的“曾经”。“经”可以单独表示经历,不和“过”配合,但更多的时候和北京话一样,以和“过”前呼后应表示经历为常,这一点不排除是受到北京话的影响。

(49)伊经来我宿好侪下。(他曾经来过我家很多次。)

(50)汝经望过即本电影无?(你看过这部电影吗?)

“经”也可以和“来”一起配合表示经历:

(51)上枚礼拜王老师经住院来。(上个星期王老师曾经住过院。)

(52)朋友经讲这件事去我听来。(朋友曾经把这件事情告诉过我。)

“过”可以和完成体“去”共现,但“来”不能,原因可能与这三个体标记在句中的位置有关。完成体标记“去”常常位于句末,与已然体标记“了2”连用,与同样位于句末的“来”在位置与语气上难以相容,而与粘附于动词后的“过”在位置与语意上不冲突。下面的例子显示经历体标记“过”可以和完成体标记“去”共现:

(54)我早望过即本书去了2。(我早就看过这本书了。[61])

对“过”的否定形式是“无+动词+过”,对“经……过”的否定形式是“无+经+动词+过”,对“来”和“经……来”均没有否定形式。原因同样也与“过”和“来”在句中的不同位置有关。“过”附着于动词之后,因此可以直接在动词之前加上否定副词“无”构成否定形式;但“来”附着于句子之后,不能使用“无”构成否定形式。

五、起始

海口方言用“起”(音[xi213])或“起来”(音[xi213l☜21])附在动词或形容词后表达起始体的意义,老派的海口方言用“起”为常:

(55)想起就好笑。(想起来就好笑。)

(56)蜀讲起即件事就气。(一说起这件事就生气。)

(57)妚孧囝蜀下就啼起来。(那小孩子一下子就哭起来。)

(58)伊大声喝起来做妚贼囝惊败去。(他大声喊叫起来把那个小偷吓坏了。)

“起”和“起来”可以与表示完成的“去”连用,强调动作的开始已经成为现实:

(59)客侬无遘噜,伊早食起去了2。(客人还没到他就吃起来了。)

(60)许枚侬走起来去了2,快猛赶上!(那个人跑起来了,快快赶上!)

(61)伊侬拍起来去了2,汝去劝下。(他们打起来了,你去劝一劝。[65])

六、继续

海口方言在动词或形容词后加“落去”(音[lo33hu35])表示动作继续进行。“落去”语义与北京话“下去”对应,也是由同形的趋向动词引申虚化而来:

(62)汝□[mo55]即样姿做落去,我旦白就走。(你要这样干下去,我明天就走。[69])

(63)□[hai33]伊讲落去,无用插喙。(让他说下去,不要插嘴。)

(64)□[mo55]望个侬望落去,我侬走头前了2。(要看的人看下去,我们先走了。[70])

七、已然

已然体指相当于北京话的句末语气词“了2”所表达的语法意义,表示对全句所描述的事实的确认。海口方言位于全句句末的“了”,音[lo33],从语音到语法功能上看都与北京话的“了2”相对应,本文也记为“了2”。

海口方言另外一个“了”,音[liau213],本文记为“了1”。“了1”的用法是作动词,表完结、结束的意思,在句中作谓语和补语:

(65)我共伊拍电话,就是想了1 这件事去免得挂心。(我和他打电话,就是想结束这件事情免得挂心。)

(66)糜食了1 去无?——食了1 去了2。(饭吃完了没有?——吃完了。)

(67)汝洗衫裤了1 去吗?——洗了1 去了2。(你洗完衣服了吗?——洗完了。[20])

上面例(65)中的“了1”做谓语,例(66)、(67)中的“了1”虽然字面上似乎和北京话的“了1”对应,但其实是补语;同时海口方言的“V 了1”可以插入“无、得”,如“食了1”可以变成“食无了1”(吃不完)、“食得了1”(吃得完),“VP 了1”可以插入“无”,如“洗衫裤了1”可以变成“洗衫裤无了1”(没洗完衣服),可见海口方言的“了1”仍然是个动词,并不对应于北京话的“了1”。

“了2”由动词“了1”虚化而来,对应于北京话的“了2”:

(68)天光了2。(天亮了。)

(69)下课了2。(下课了。)

(70)即□[ti55]囝钱我无要了2。(这点钱我不要了。)

(71)球无见了2。(球不见了。)

北京话句末的“了”,常常等于“了1 +了2”,即北京话中的完成体标记“了1”与语气词“了2”合并。但海口方言句末的“了”,只能是纯粹的句末语气词“了2”。海口方言如果强调动作完成,必须在谓语成分之后使用表示完成的“去”,即海口方言的“去+了2”对应于北京话的“了1 +了2”:

(72)汝认出伊是谁个去无?——认出来去了2。(你认出他是谁了没有?——认出来了。[81])

(73)伊来敲门个时候我早出宿去了2。(他来敲门的时候我已经出门了。)

(74)我食糜去了2,汝食去吗?(我吃了饭了,你吃了吗?[71])

(75)我囝考上大学去了2。(我的儿子考上了大学了。)

(76)伊去个零□[k❷u213]去了2,□[zia213]无转来噜。(他去了一个多月了,还没有回来。[73])

(77)旦白即枚时候伊早就遘北京去了2。(明天这时候他早就到了北京了。[76])

已然体“了2”除了如前所述可以与完成体标记及经历体标记在句中共现(经历体只限于与“过”共现)外,也可以与进行体、持续体、起始体、继续体叠加使用:

(78)伊做作业带了2,无用骂伊。(他正在做作业,不要骂他。)

(79)伊伫塗下蹲着了2,无肯徛起来。(他在地上蹲着,不肯站起来。)

(80)话无讲了1 伊早气起来去了2。(话没说完他就生气起来了。)

(81)我就照汝讲个做落去了2。(我就照你说的做下去了。)

八、貌

(一)短时

海口方言在动词或动词重叠式后加上“下”(音[☜24])表示短时:

(82)出外去行下。(出去外面走走。)

(83)去许间店望下有乜物卖无。(去那间店看看有没有什么东西卖。)

(84)大家歇下□[na55]做。(大家歇歇再干。[82])

(85)我落去换衫裤下。(我进去换一下衣服。)

(86)妚门敲敲下早败去了2。(那扇门只敲了敲就坏了。)

表示短时的“动词或动词重叠式+下”中“下”的形式和意义显然由数量短语“蜀下一下”省略和引申、虚化而来。二者之间除了语义上的区别之外,还有如下用法的不同:

a.表示短时的“动词或动词重叠式+下”结构中不再出现数词“蜀”,而表示实际动量的“动词+蜀下”不能省略数词“蜀”:

(87)妚门敲蜀下早败去了2。(那扇门敲了一下就坏了。)

(88)冲蜀下水就做得了2,冲侪下无好。(冲一次水就可以了,冲多不好。)

b.表示短时貌时“下”附着于动词或动词重叠式之后;而表示实际动量时数量短语“蜀下”位于动词之后做补语,前面的成分只能是动词而不能是动词重叠式。

c.如果动词后有宾语,则表示短时的“下”放在宾语之后,如例(85);表示数量的“蜀下”须紧跟动词,如例(88)。

(二)尝试

尝试貌表示试着做某事。海口方言表示尝试的语法形式与短时相同:

(89)要我想下有个乜好办法无。(让我想想有没有什么好办法。)

(90)要我食下,映好食无。(让我尝尝,看好不好吃。)

(91)汝猜猜下,即是乜物?(你猜一下看,这是什么?[86])

(92)汝试试下映妚汤着味抑是咸?(你尝一尝,看那汤的味道是刚好还是咸了。)

(三)反复

1.动词重叠式

海口方言用动词重叠式表示动作多次发生:

(93)写写又写错去了2。(写着写着又写错了。)

(94)每日伫宿行行徛徛无乜事做。(每天在家走来走去没有什么事情做。)

(95)走步走步带踢着蜀块石囝。(跑着跑着踢到一块石子儿。)

(96)伊唱唱带妚喉空蜀下哑去。(他唱着唱着忽然哑了喉咙。[88])

反复貌可以与进行体标记“带”共现,如例(95)和例(96)。

2.过

海口方言的“过”除了上文所论作为经历体的标记外,还可以表示重行貌,即表示某一动作行为重新进行一次。重行貌也是一种反复[5]。如:

(97)汝写错去了2,倒重写过!(你写错了,重新写!)

(98)即条衫破去了2,换过蜀条做得无?(这件衣服破了,重新换一件行吗?)

(99)我妚手表落去了2,□[mo55]想买过蜀个新个。(我的手表掉了,想再买一只新的。[94])

(100)即本戏真是好望啦,旦白我侬□[mo55]做下去戏院倒重望过蜀下。(这个戏真是好看啊,明天我们将一起去戏院重新看一遍。)

九、结 语

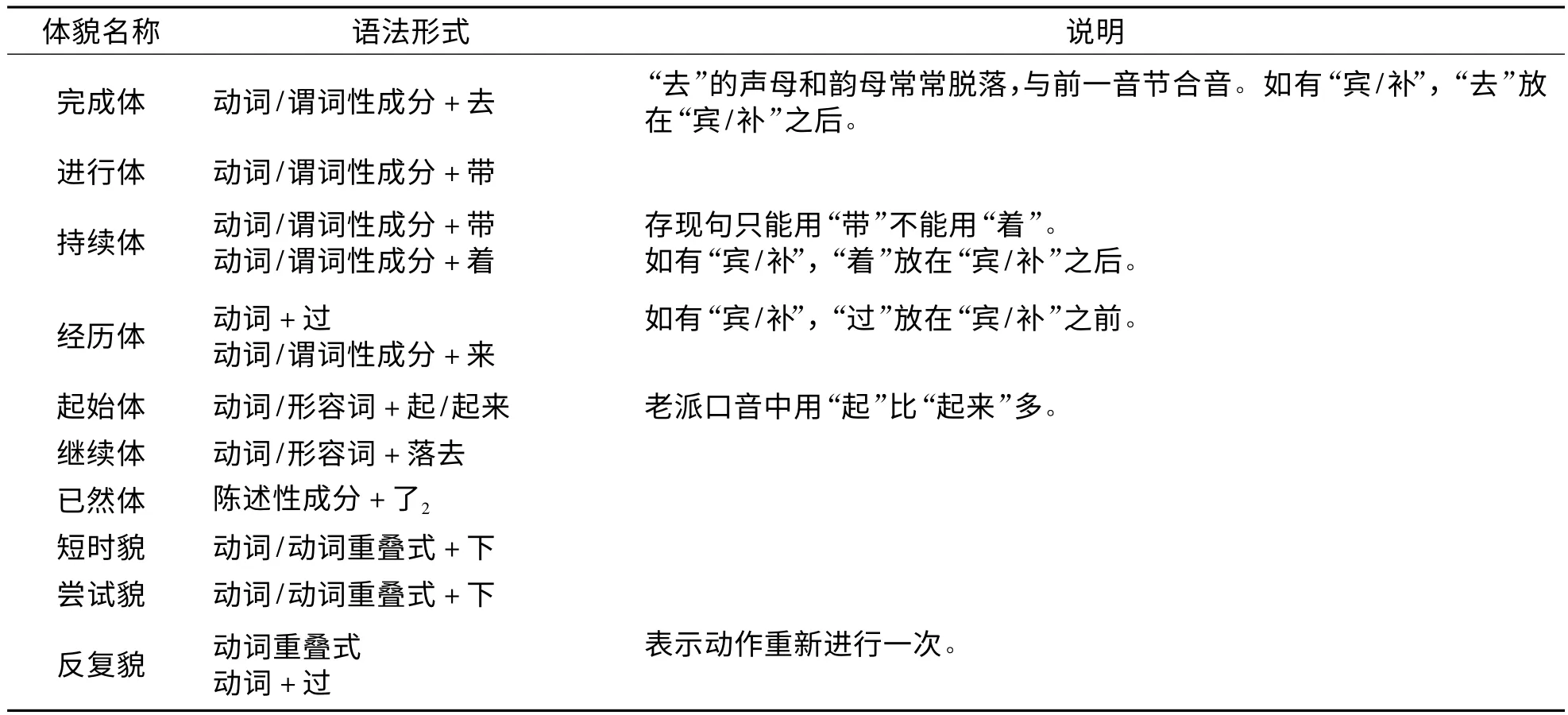

根据上文的描写与分析,笔者将海口方言各种体貌的表现形式列表说明如下:

表1 海口方言动词体貌形式

参照李如龙先生在《动词的体·前言》中所提出的界定体貌标记的标准[1],本文所论的海口方言动词的体貌标记有以下几个特点:

一是意义方面,各个体貌标记都是虚化的。海口方言体貌标记或来源于动词(如“去、着、过、来、起/起来、落去、了”),或来源于名词(如“带”),或来源于数量词(如“下”由“一下”简略化而成),作为体貌标记,语义上都不再表示原来的词汇意义(如“带”已没有原来的处所义,“下”已不再表示原来的数量意义,“去、带、着、起/起来、落去”等已由空间意义转化为时间意义),而表示抽象的语法意义。二是结构关系方面,各个体貌标记性质都是粘着的。这些体貌标记粘附于动词或谓词性成分之后,位置固定,不能独立运用。三是语音方面,有些体貌标记有语音弱化现象。如表完成体的“去”声母和韵母脱落,与前一音节合音;表短时貌和尝试貌的“下”读轻音,音长也较短。这些体貌标记的语音弱化与其意义的虚化、功能的语法化相呼应。当然,总体上看,闽语普遍没有轻声,因此海口方言体貌标记语音弱化现象不如北京话普遍。

[1]李如龙.前言[M]∥张双庆.动词的体.香港:香港中文大学中国文化研究所、吴多泰中国语文研究中心出版,1996:1-6.

[2]杜依倩.海口方言(老派)同音字汇[J].方言,2007(2):148.

[3]陈鸿迈.海口方言词典[M].南京:江苏教育出版社,1996.

[4]刘丹青.东南方言的体貌标记[M]∥张双庆.动词的体.香港:香港中文大学中国文化研究所、吴多泰中国语文研究中心出版,1996.

[5]项梦冰.连城(新泉)方言的体[M]∥张双庆.动词的体.香港:香港中文大学中国文化研究所、吴多泰中国语文研究中心出版,1996:20.