西方公共产品理论回顾、反思与前瞻

——兼论我国公共产品民营化与政府监管改革

刘佳丽,谢 地

(1.吉林大学经济学院,吉林长春130012;2.辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110036)

西方公共产品理论回顾、反思与前瞻

——兼论我国公共产品民营化与政府监管改革

刘佳丽1,谢地2

(1.吉林大学经济学院,吉林长春130012;2.辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110036)

摘要:回顾西方公共产品理论发展历程可见,对公共产品的研究,始于公共产品概念本身,发展到对公共产品供给模式的争论,延伸至围绕公共产品供给效率和监管效果展开的理论思辨与实践探索。不论是基于市场失灵考量的公共产品政府垄断供给模式,还是基于政府失灵考量的公共产品政府与市场的二元供给模式,亦或兼顾政府失灵和市场失灵建立的公共产品多元互动供给模式。显然,公共产品供给主体的选择,是一个当原有供给主体产生失灵问题即效率损失之后再对供给主体重新寻找和尝试的被动选择过程,因而造成的社会福利损失不言自明。因此,重塑政府与市场的关系,明确公共产品供给主体的选择标准,强化和完善对供给主体的监管政策,提升公共产品供给效率和监管质量,便成为题中应有之意,也是公共产品理论和政府监管改革下一步研究重点。

关键词:公共产品理论;市场失灵;政府监管;供给主体;社会福利;市场准入;民营化;新公共管理理论

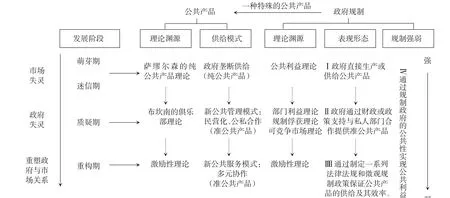

从改革史和思想史并重的角度梳理,公共产品理论经历了萌芽期、迷信期、质疑期和重构期四个阶段。从公共产品供给及监管实践来看,改革逻辑是:市场失灵产生政府供给的需求,需求产生供给,供给过度引发供给失灵,政府失灵产生供给改革需求,改革需求进一步引发供给改革实践,并集中表现为在公共产品领域重塑旨在规避市场失灵,又防止政府失灵的供给模式。因此,本文按照“市场失灵—政府失灵—重塑政府与市场关系”的线索对西方主要市场经济国家公共产品理论研究进行梳理,为我国公共产品民营化和深化政府监管改革提供借鉴和启示。

一、萌芽期:公共产品理论的思想渊源

公共产品理论肇始于对政府职能和国家财政等有关“公共性”问题的讨论,最早可追溯到英国学者托马斯·霍布斯。1961年,霍布斯在《利维坦》一书中从社会契约角度开创公共产品思想。他认为,国家作为群体授信的一个人格,应以有利于大家的和平与共同防卫的方式,担负起由个人享用但却无法实现个人提供的公共产品的供给。[1](P132)1740年,英国哲学家大卫·休谟在《人性论》中提出“搭便车”问题,以“公共牧地排水”为例,阐述相邻两人达成互利协议易,而多人间因坐享其成的想法难以达成协议的观点。[2](P577-579)文中虽然没有明确提出公共产品的概念,却已触及公共产品理论的核心问题,即:人有利己本性且相互间存在共同需求、共同需求的供给过程中存在坐享其成的心理及可能性、需要政府参与供给克服弊端。继休谟之后,亚当·斯密对公共产品和私人物品进行区分。在《国富论》中阐述自由市场这只“看不见的手”的同时,对政府职能做出经典界定,认为政府只需充当一个“守夜人”执行三项必要职能,其中就包括应对国家安全、社会安全、司法制度、公共事业等类事项提供最低限度的公共服务。[3](P28-29)实际上也就对公共产品做了一个初步的分类。约翰·斯图亚特·穆勒进一步将政府违背自由放任主义的情形分为“一般性职责”和“选择性职责”,并详尽列举铺路、道路照明、修建海港、灯塔和堤坝等例子,指出政府除保护人们免遭暴力和欺诈这两项职责外,还应提供上述公共服务。[4](P371-372)文中虽未直接讨论公共产品供给问题,却已蕴含公共产品的思想。不仅如此,亚当·斯密、李嘉图、马歇尔、帕累托、庇古、凯恩斯、林达尔等经济学家的研究也不同程度涉猎“公共产品”问题。

二、迷信期:基于市场失灵考量的公共产品理论

1954和1955年,萨缪尔森相继发表两篇关于公共产品的短文《公共支出的纯理论》和《公共支出理论图解》,对于“什么是公共产品”给出一个迄今为止较为明确且在理论界基本达成共识的答案。萨缪尔森将“集体消费品”(Collective Consumption Goods)严格定义为“每个人对这种物品的消费,不需要从其他人对它的消费中扣除”[5](P609)并借助数学工具,围绕“非竞争性”清晰界定私人物品和公共产品的边界,认为只有存在,即同时性消费时,才可称为公共产品,如社区的和平与安全、国防、法律、空气污染控制、防火、路灯、天气预报和大众电视等。然而,仅从非竞争性角度界定公共产品,难免过于狭隘,无法涵盖现实中所有公共产品。因此,在其之后与他人合著的《经济学》中,萨缪尔森又将该定义修正为“公共产品是指能将效用扩展于他人的成本为零,并且无法排除他人参与共享的一种商品”[6](P268),即消费的非竞争性。不仅如此,萨缪尔森在批判林达尔的“威—林模型”基础上运用序数效用、无差异曲线、一般均衡分析和帕累托效率分析公共产品最佳供给问题,建立一个在公共产品和私人产品之间可以实现资源最佳配置的一般均衡模型,即“萨缪尔森条件”。他假定:(1)最终消费品分为纯私人产品和纯公共产品两种;(2)消费者对两种产品的消费边际替代率之和等于其生产转换率时,商品供应即资源配置达到最优。[7](P387-389)[8](P350-356)并强调,市场配置资源过程中,由于价格机制和投票或信号机制失真,且利己个体往往总是掩盖自己对公共产品的真实需求,使得这一均衡条件难以实现。受萨缪尔森的启发,马斯格雷夫在《公共财政理论》(1959)中从公共产品的关联性角度,将公共产品的非竞争性和非排他性并列,从而明确了公共产品的两种属性——消费上的非竞争性和非排他性。此后,德姆塞茨、弗里德曼、阿特金森和斯蒂格利茨等以此为思路,对公共产品的内涵展开新一轮的讨论。

当然,有关公共产品的概念及判定标准并不仅限于此,除萨缪尔森和马斯格雷夫突出强调公共产品的非竞争性和非排他性两种属性外,其他学者围绕公共产品的“共用性”“非排他性”和“非竞争性”等属性各自展开论述,进一步丰富了公共产品的内涵。第一种观点突出强调公共产品的共用性,如鲍德威和威迪逊从消费者数量的角度,强调共同消费是公共产品的界定标准,如国防、法律执行、广播电视等产品和服务。[7](P44)然而由于该界定仅从事实判断出发,缺少价值判断的考量,且将公共产品既定为商品,不考虑免费提供或免费享用的可能性,难免有失偏颇;第二种观点源自奥斯特罗姆夫妇和萨瓦斯,重点强调消费上的非排他性和共同性,认为两种属性只是程度上的差异,并不存在绝对的排他或彻底的共用。且二者可视为公用物品的两个独立的属性,不存在必然联系。第三种观点侧重公共产品的排他性。史卓顿和奥查德举例说明公共产品的三种情况:一是不可排他或排他成本很高以致难以通过市场供给的,如路灯;二是技术上可排他但习惯免费提供的,如道路;三是虽然可以有效排他但国家出于公平、公正等外部性考量而免费提供的,如教育、医疗服务等。[8](P105)第四种突出非竞争性,持此观点的学者较少,如布鲁斯·金格马认为公共产品并不必然排他,只存在非竞争性。[8](P110)

综上,这一时期的西方经济学者主要从产品属性角度厘清公共产品的概念,界定公共产品和私人产品的区别。根据萨缪尔森的经典定义,公共产品天生具有非竞争性和非排他性两个属性,在现实世界中难以利用市场竞争机制找到一个可以实现资源有效配置的价格体系来控制公共产品的消费。显然,有关公共产品的此类论调,有其特定的历史和社会背景:20世纪中叶,新兴自由主义学派理论开始萌芽并发展,对凯恩斯国家干预经济理论提出强烈质疑。为了维护国家干预经济的合理性和正当性,以萨缪尔森为首的“新古典综合学派”给出公共产品的明确定义,为政府垄断公共产品的生产和供给、全面干预市场经济运行提供理论支撑。同时,为了证明公共产品私人供给的无效性,经济学家还建立了“公地悲剧”“囚徒困境”和“集体行动的逻辑”三个理论模型,指出,由市场自发提供公共品必然导致低效,进一步巩固了政府垄断公共产品的合理性和必要性。因此,在很长一段时间,以“非竞争性”和“非排他性”为主要衡量标准的公共产品理论成为理论界普遍共识。“政府提供公共产品”也因更符合效率原则而几乎成为一种教条。公共产品理论为政府干预微观经济提供了最充分的理由。

三、质疑期:基于政府失灵考量的公共产品理论

萨缪尔森的经典定义主要从物品自身的消费特性出发,将物品绝对地划分为“私人物品”和“公共物品”两类,没有涵盖大量处于中间状态的“非纯公共物品”或者叫“混合物品”。并且,这种对产品在技术层面的认知,缺乏对附加在产品之上的思想意识、伦理、阶级立场等复杂的主观因素的考量,局限性不言自明,主要表现在以下几方面。

一是无法严格地确定一些物品的消费属性。例如教育,严格的经典定义倾向于把消费定位于私人物品,因为单就消费者的直接消费而言,具有一定程度的竞争性和排他性。而现实中,因教育而实现的社会效益具有显著的正外部性,即对教育社会效益的消费具有非竞争性和非排他性,政府更多以免费或低收费的形式向社会提供和生产大量的公共教育,因此,政府提供的基础教育以及类似物品如医疗服务、廉租房等被视为“准公共产品”。斯蒂格利茨在《经济学》书中就指出,教育是由公共提供的纯私人物品,对“分配因素”的考量赋予了其公共产品的性质。[9](P116)英国伦敦经济学院霍华德·格伦内斯特教授也指出“虽然我们所关注的人类服务也是带有一些公共产品的性质,但基本上还是私人产品”。①然而,这种试图调和经典定义与现实情况之间冲突的观点在逻辑上是难以奏效的:既然政府作为生产和供给主体广泛覆盖公共教育、医疗服务等领域,又为何不承认其公共性,硬要塞到私人产品行列?既然决定教育以公共形式供给的理由是分配因素,即是基于政治价值的考量进行政治选择,与物品的消费属性判断无关,那么私人物品的分配问题为何需要通过公共政治途径来解决?这种判断又是否恰当?这一切问题均值得商榷。显然,公共产品经典理论对此均没有继续追问。

二是有关公共物品属性是否具有可变性的争论。公共物品的经典定义以物品属性的确定性、不可变动性为前提,对公共物品的界定与区分只是对既定属性的物品的消费特征进行判断。但问题是,因技术条件改善使某些公共物品具有排他和竞争的可能,对其公共物品的认定是否存续?原由政府提供的具有公共属性的物品转由市场生产和供给后,这些物品的属性和转变供给方式的依据为何?越来越多的学者开始认识到,对物品竞争性和排他性特征的改变影响对物品属性的判断,并在坚持经典定义的同时进一步发展公共物品的界定方式。哈维·S·罗森等人指出“公共物品的分类并非绝对”,以港口灯塔为例,通过安装特殊接收器,可以实现对灯塔信号利用的排他,说明“一种物品的特征还应取决于技术状况和法律安排”②。该理论观点沿袭经典定义的界定方式,严格依据消费特征判断物品属性,虽意识到市场条件和技术状况的改变对物品公共属性的动态影响,却没有继续追问:对物品属性的判定依据,是否应该上升到影响或改变物品消费特征的更本质因素,即技术状况和制度安排等。更进一步地,在诸多改变物品属性的影响因素中,谁起决定性作用?显然,这些问题都没有得到回答。

三是难以解释供给方式转变条件下的物品属性。除上述难以解释的问题外,当技术状况和制度安排都没有实质性的改变或影响物品的消费特征时,经典定义对于“公共提供的私人物品”这一现象,无法给出合理的解释。如原由市场自由生产和供给的食品、衣物等物品在特殊时期转由政府提供,作为救灾物资。若按照经典界定方式仅从消费特征考量,消费的竞争性和排他性为不变常量,仍属私人物品之列。再如教育和医疗保健等服务,虽然市场可以有效供给,但政府依然选择以低收费或免费的形式提供。这种包含政治因素的“私人物品公共供给”模式显然无法从经典公共物品理论中得到答案,需要在理论和实践中进一步探索。

随着经济理论如博弈论、组织理论的发展,以及政府供给公共产品所暴露出的诸多问题,人们开始将目光移回市场,重新思考私人提供公共物品的可能性。詹姆斯·布坎南突破了传统基于消费特征判断物品属性的思维定式,从供应公共产品的组织出发,认为公共产品是由供给过程决定的,与物品本身的消费特征无关。也就是说,一旦某种物品进入公共组织部门供给范围,就可以将其视为公共产品,如住房保障。在《俱乐部的经济理论》一文中,布坎南给出“俱乐部”的概念,即“一种消费、所有权在会员之间的制度安排”[10](P1-14)。该理论认为,物品本身没有“私人”和“公共”之别,只有一种“俱乐部物品”,并因此将理论上的纯私人物品和纯公共产品解释为最优会员数量分别为1和无穷大的物品。这样,现实生活中绝大多数物品就可以概括为:具有一定消费群体规模,处于纯私人物品和纯公共产品之间,具有某种程度“公共性”的产品。核心问题为讨论俱乐部的最优规模(成员数量)和成员对俱乐部物品的最优消费之间的相关性[10](P125)。俱乐部物品下实现个人效用最大化的社会最优条件:。布坎南的俱乐部理论弥补了萨缪尔森“二分法”理论对处于纯私人物品和纯公共产品之间的中间状态的缺失。

布坎南在《公共物品的需求与供给》(1968)[11]一书中提到,通过某种技术设计或制度安排,公共物品消费的排他性完全可以实现,如通过设置收费亭、警卫、围墙或售票处等收费方式,规避“搭便车”风险的同时,使俱乐部产品私人供给成为可能。同时,因自愿结社形成的俱乐部内蕴含特有的激励和约束机制,可以保证供给公共物品的高效性和俱乐部规模的稳定性。集团组织成为实现有效率供给准公共物品的理想模式。布坎南的俱乐部理论,通过明显的需求偏好显示机制,使有关当事人在相互依赖的经济活动中自愿结社,从而实现帕累托最优。换言之,当公共物品具有地域性或局部特征时,市场机制可以代替政府供给更好地发挥资源配置功能,空间流动性赋予地方公共产品具有类似私人市场选择的特征,俱乐部成员完全可以采取“用脚投票”的方式,对供给主体构成激励和约束作用,促进地方公共物品供给效率的提升。[12]

继布坎南基于供给视角研究公共产品理论以来,越来越多的学者开始质疑传统公共产品理论下政府垄断公共产品供给的有效性,将目光锁定在介于纯公共物品和纯私人物品之间的“准公共产品”领域,逐步构建公共产品市场化供给的新公共管理模式。

德姆塞茨(1970)在《公共物品的私人生产》一书中进一步区分公共物品和集体物品两个概念,指出真正具有非排他性的是集体物品而非萨缪尔森意义上的公共物品。原因在于公共物品通过市场细分和价格歧视可以有效阻止非付费者的消费,产生等同于私人物品的排他效果。因此,此类公共物品可以有效吸纳私人部门的介入。[13](P293-306)奥尔森(1965)将公共物品和集体物品作同义理解,但强调,公共(集体)物品只有在某一特定集团中才有意义,而对另外一个集团来说则可能是私人物品。在他看来,集团规模越大,搭便车的可能性越大,但个人利益和集体利益矛盾并非不可调和,只要能设计并运用“选择性激励”(selective incentives),以集体行动合作的方式提供公共物品同样可以实现集体利益。[14]戈丁(1977)将大多数物品的市场准入方式归纳为“均等进入”(equalaccess)和“选择性进入”(selective access),指出公共物品之所以无法通过私人提供选择性进入的主要原因在于技术障碍,无法排除不付费者的搭便车行为。[15](P53-71)布鲁贝克尔(1975)的思路则是通过“选择不生产”实现公共物品的排他。[16](P147-161)

1974年,科斯发表《经济学中的灯塔》一文,系统地介绍了灯塔这一经济学家认为最不可能由私人提供的具有消费的非排他性和非竞争性的公共物品在英国的供给制度,即灯塔服务由私人提供,负责建造、管理、筹资和所有,灯塔产权归属于政府,由代理人代为收取灯塔使用费。[17](P149-173)科斯强调,通过对存在非排他性和非竞争性的物品和私人物品捆绑(tying arrangement)销售,可以有效解决搭便车问题,使公共物品的私人收费成为可能。这一思路彻底颠覆了传统公共产品理论,为政府垄断公共产品供给模式画上句号,进而引发理论界和实务界对公共物品多元供给模式的后续研究与讨论。

事实上,市场通常能以多种灵活手段方式解决公共产品和外部性问题。以经济学家普遍认为最具外部性效应而不能由市场供给的教育为例,英国和美国的教育在实行学校补贴和义务教育之前,普遍由私人部门提供,且表现出比公共教育更强的竞争力。[18](P361-382)英国政府广泛涉足教育领域始于19世纪后期,在此之前其国内教育已取得广泛而快速的发展。1833年,英格兰政府向国内教育进行有限资助,但仅占到建校总成本的25%左右,其余大部分资金仍来自社会自愿捐助。[19](P362-363)[20](P86)苏格兰教育提供模式是市场灵活应对教育需求的有力佐证。18世纪和19世纪早期的美国教育模式同样如此,市场在教育资源配置中起决定性作用。19世纪初,美国教育盛行学院模式,资金全部来自学费、社会捐助、发行彩票和出售股票等非政府资助的途径,为市场自由提供多元化的教育模式可供选择,较之政府提供的标准化教育产品而言更具综合竞争力。显然,因外部收益而强制要求政府介入教育领域,并不具备足够的合理性。此外,市场主体出于互利动机等原因,会主动联合起来提供公共产品和服务自发地解决排他性和搭便车难题。1976年,美国休斯敦反垃圾团队公司(the Houston Anti-Litter Team,Inc,HALT)的建立,就是遵循“谁受益、谁付费”的原则,依靠高速公路十字路口附近居民的出资维持高速公路枢纽的卫生状况。同理,城市休闲和娱乐服务,如公园、海滩、体育馆、博物馆和图书馆等,在受益者明确的前提下,完全可以通过使用者付费的方式,如入门费、许可费、出租费、使用费、特别服务费等在技术上实现排他,同时尝试多种创新形式,如确定收费结构、实行差别定价、物品代替收费等降低对低收入群体的影响。政府提供公共产品的实际范围可以大大减少。

自民营化(Privatization)(Peter Drucker,1969)[21]一词提出以来,西方发达国家陆续在本国公用事业领域开展大规模民营化、私有化改革运动,将市场竞争机制引入公共领域,旨在以较低成本获得更高效、更优质的公共产品与服务。20世纪80年代后,公共事业引入民营化作为一种新公共管理模式被全世界所接受,并掀起民营化改革的浪潮。萨瓦斯(Savas,1992)将此阶段公用事业民营化改革手段主要归纳为三种:委托(Delegation)、撤资(Divestment)和替代(Displacement)。[22]约翰·希克尔对美国、德国、加拿大、澳大利亚等国的一百余项公共产品市场化改革项目进行深入研究,指出通过此项改革,各国均在不同程度上实现了公共产品供给效率的提升和成本节约,并有效实现风险转移。[23]

理论与实践表明,在公共产品与私人物品之间并不存在界限分明的鸿沟。进一步地,公共产品的存在,不是市场失灵的原因,更无法为政府垄断供给提供理由,而私人供给、自愿供给甚至联合供给,或许可以为解决公共产品供给矛盾提供新思路。

四、重构期:重塑政府与市场关系的公共产品理论

然而,在公用事业民营化改革道路上,政府与私营部门的“利己动机”导致二者之间的“交易点”极易成为滋生腐败和不道德行为的土壤,契约履行中的信息不对称使“逆向选择”和“道德风险”问题凸显,出现私营部门损害公共利益的“契约失灵”现象。并且,随着技术进步以及市场规模、市场范围的变化,公共产品的“公共性”的合理性和边界也呈现动态变化趋势,政府与市场在公共产品供给问题上出现相互争抢或推诿的现象,公共产品供给效率下滑。这一系列难题仅依靠政府—市场二元机制显然难以为继,因此,重塑公共产品供给过程中的政府与市场的关系,建立既规避市场失灵,又防止政府失灵的公共产品多元主体供给体制的意义凸显。

随着市场机制的逐步完善、公共产品相关理论的不断创新,越来越多的私人力量和民间组织参与到公共产品供给的队列中,公共产品供给主体从单一主体垄断供给逐步发展为由政府与公民、私营部门及第三部门多元主体互动的供给模式。演变历程大致可以分为三个阶段:第一阶段是基于功能互补的政府—第三部门二元供给模式。代表人物有Hansmann(1980)、Weisbrod(1986)以及Gidron,Kramaer和Salamon(1992)。基本观点为:第三部门在内部控制、结构上的优势,使其与政府建立合作往往比与私营部门建立合作更有效、更节约,有效规避市场失灵和政府公共产品供给不足双重难题,在有力保证弱势群体利益的同时更好地实现公共产品的“公平性”。当然,由于第三部门在资金、政策上缺乏自主性,该二元供给模式难免会陷入“官僚化”危机而缺乏应有的活力。第二阶段是由政府、市场和志愿部门构成的三元主体合作供给模式。20世纪90年代,随着市场机制的逐步完善、社会领域自组织力量的发展壮大,私营部门与公共部门、政府与非政府组织之间的传统界限越来越模糊。在此背景下,罗伯特·伍思努(Robort Wuthnow,1991)提出在公共产品领域建立一种可以实现政府、企业、第三部门三者有效沟通的协调机制,让各供给主体充分发挥各自的优势,通过构建“多中心治理模式”实现参与各方的“多赢”。[24]该模式突出强调来自民间的第三部门的作用,充分利用其善于处理公益性、慈善性事务及诸如生态保护、人道援助、关爱弱势群体等国际性社会问题的特点。但由于它的“类官僚化运作”以及政府监管的缺失,难以真正代表最广泛社会公众的利益,遭到社会各界尤其是社会公众的普遍质疑。第三阶段是政府、公民、社会及市场主体多维互动的多元主体供给模式。新公共服务理论的代表人物King和Strivers(1998),Denhardt(2000)对公共产品供给中政府“掌舵人”的不当干预行为进行批判,强调政府的首要任务是“服务而非掌舵”,应归还公民明确表达并实现公共利益诉求的权利,更多充当“中间人”的角色,努力创造一个利益共享、责任共担的机制,联合私人机构和社区组织、民间志愿机构等非营利机构进行磋商与谈判,协同解决公共产品供给问题,最大限度地实现公共利益。

目前,世界各国普遍采用市场化、引入竞争机制的新公共管理模式实现公共产品和服务的有效供给。但追根溯源,西方发达国家围绕“公共产品”展开的理论探讨与实践探索是以利益取向的公共性和公共管理权力运行的多向度为主导。因此,尊重公民权、以实现公共利益为目标,同时强调政府责任复位的新公共服务模式很有可能成为新时期公共产品理论发展的引领者。

五、一种特殊的公共产品:政府监管

经济学语境下的监管(或称规制、管制)有三重含义:一是政府基于公共利益考量的制度安排(Kahn,1988);二是利益集团为自身利益对政府权力的俘获(Stigler,1974);三是泛指对经济的控制(植草益,1992)。从更广泛的意义上讲,第三重含义更能体现政府监管的全面性,即泛指政府行政机构直接干预市场配置机制或间接改变企业和消费者的供需决策的一切规则制定及执行行为。作为一种约束性制度安排,政府监管同样具有非竞争性和非排他性,故可被视为一种公共产品。不仅如此,政府监管还表现出非实物形态、成本与收益非对称性、效用的多元性、消费的强制性以及一定程度的“地域性”等特点,这决定政府监管是一种特殊的公共产品。从这一理念出发,可以将政府监管这种公共产品区分为四种表现形态,其监管方式和水平直接影响公共产品供给效率,并在公共产品理论发展各历史阶段发挥不同的作用,参见图1。

图1 西方公共产品理论发展阶段及政府规制

第I种是直接生产或供给纯公共产品。在公共产品理论发展初期,政府监管曾一度被视为矫正市场失灵、维护公共利益的不二选择。代表人物有波斯纳(1974)、杜普伊(1844)、霍特林(1938)、卡恩(1970)等。在凯恩斯的宏观经济理论和新古典经济学的“国家干预”经济理论指导下,政府监管理论以“公共利益”为核心,主张政府对市场的全面干预。自18世纪90年代,英、美、法等国家政府全面介入自然垄断、公用事业等存在市场失灵的领域,对企业的进入、退出、价格、投资等问题进行直接干预。

第II种是通过财政或政策支持与私人部门合作提供准公共产品。一方面,对“准公共产品”属性的认识以及新公共管理理论的发展为市场生产和供给这种公共产品提供了可能性和可行性。另一方面,由芝加哥学派经济学家施蒂格勒(1996)、佩尔兹曼(1976)、贝克尔(1997)等发起的“监管俘获”理论、监管经济理论和鲍莫尔、潘扎和威利格(1982)提出的可竞争市场理论对政府监管的有效性产生质疑。在此基础上产生的“部门利益”监管理论进而主张放松政府监管手段,将市场机制与政府干预结合起来。继而在“准公共产品”供给问题上出现政府公共部门与私人部门合作的二元供给模式。在实践层面,美国在民用航空、铁路运输以及石油等公用领域相继放松政府监管,逐渐降低甚至取消市场准入门槛,公共产品民营化改革至此拉开序幕。

第III种是通过制定一系列法律法规和微观监管政策保证公共产品的供给及其效率。进入20世纪70年代,西方发达资本主义国家陆续在国内公共产品领域展开民营化改革,并在世界范围内掀起“监管放松”的浪潮。这种根本性变革不论是为解决资本主义国家的“滞胀”问题而对政府财政赤字做出的调适,还是为应对技术革命对公共产品边界影响的一种技术性规范,从根本上说,是国家干预经济政策失败的一种必然反映。所以,在公共产品民营化过程中,重审政府与市场在公共产品供给和资源配置中的关系和作用,建立既规避市场失灵又防止政府失灵的有效微观监管政策,并以法律制度作保障和支撑,成为此阶段政府监管这种公共产品应发挥的主要职能和改革方向。在理论层面,梯若尔、拉丰、Baron、Myerson和Sappington等学者以信息不对称为前提,构建激励性规制理论,修正传统政府监管政策设计相应偏差,旨在设计兼顾企业内在经营效率和社会福利最大化的最优监管机制,为公共产品民营化过程中的法律法规和微观监管政策制定提供了有力依据。

第IV种是通过规制政策本身的公共性实现公共利益。不论政府监管是上述哪种表现形态,在公共产品理论发展历程中发挥作用如何,就监管本身而言,具有消费上的非竞争性和非排他性,以矫正市场失灵、维护公共利益为出发点,受全体公民利益委托以实现社会福利最大化为宗旨等,这些特征决定了政府监管必然是公共产品,且是一种特殊、有效的公共产品。如在城市供水、燃气、电力、交通等自然垄断领域的经济性监管是防止垄断低效、增进社会福利的有效手段;在安全、环境、卫生、网络等公共领域实施的社会性监管是有效降低负外部性、实现租金共享的机制保障;通过市场准入、价格、投资、产品质量和进出口等监管机制设计为公共产品民营化改革创造良好的市场秩序和政策环境。总之,政府监管作为西方发达资本主义国家政府干预经济政策的重要部分,是矫正市场失灵的重要制度设计。并且,随着公共产品民营化改革的逐步深入,将更好地对微观经济主体进行有效的规范和制约,服务于公共利益和社会福利最大化这一宗旨,填补公共产品理论的空白。

六、对我国的启示

不论是目前在世界范围内盛行的以公用事业民营化改革为主导的新公共管理理论及实践,还是倡导多元主体互动供给的新公共服务管理模式,公共产品只是在供给形式上实现了从政府向市场的转移。但政府作为公共利益的最终捍卫者,向社会公众提供公共产品这一原始责任从未动摇,并且随着公共产品民营化改革的深入,应更好地完成从公共产品直接提供者向监管者的角色转换,保证公共产品供给效率与监管质量。西方发达资本主义国家公共产品民营化和监管放松改革实践进一步验证了政府监管作为一种特殊的公共产品,是“现代市场经济不可或缺的制度安排”这一命题,这将对新时期我国公共服务民营化深化改革及政府职能的转变具有重要的启示作用,具体有以下两方面。

一是做好“加减法”,更好发挥政府作用。20世纪70年代以来,我国在公用事业领域全面启动民营化、市场化改革,民营资本特别是外资流向城市供水、燃气、污水处理、生活垃圾收集与处理等各行业,改革不可谓不全面,不系统。私人部门的介入的确激活了公共产品供给效率,很大程度上促进社会福利的提升,但问题不断、事故频发的事实却不容忽视。从表面上看,我国市场化改革与西方公共产品民营化改革以及政府监管放松在时间、内容、作用形式等方面有着惊人的相似,但由于客观经济条件的迥异、拟解决的历史及现实课题的不同,使得我国公共生产和服务部门的改革更具复杂性、矛盾性和不可预测性,既要充分发挥市场机制的作用,鼓励国有企业在内的各类市场主体公平竞争,同时还要克服因市场失灵造成的资源配置的损失和浪费。如果说前者是类似西方监管放松的话,那么后者则是监管要着力解决的问题。因此,党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》为这一问题提供明确的解决思路,即要使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府的调控作用。面对公共生产和服务部门存在的供给效率不足、政府经济干预过多、不当和监管缺失、错位等问题,要求政府既要做好“减法”,即减少对公共产品和服务部门市场准入、价格、投资及微观事务的不当干预和管理以及对资源的直接配置,消除一切不利于市场在资源配置中起决定性作用的体制机制障碍。同时也要做好“加法”,即在全面深化改革的过程中,始终扮演好改革开放推动者的角色,增强统筹谋划和顶层设计能力。进一步增强政府在宏观调控、市场监管、公共服务和社会管理等方面应有职能,更好地发挥政府的作用。

二是提升公共产品供给效率和监管质量,重构政府监管体系。纵观世界各国公共产品理论与实践的发展轨迹,随着公共产品民营化改革的进一步深入,公共利益和社会福利的实现成为公共产品理论和政府监管理论的核心并受到世界范围的广泛关注。改革的重点不再是由谁生产和供给、需不需要监管,而是如何生产和供给、怎样监管以及如何制定更有效率的监管政策,提升公共产品供给效率和监管质量,保证公共利益的实现。在西方主要市场经济国家,基于长期积淀而成熟的市场经济体制和完备的法律体系,在公共产品民营化改革过程中,监管机制设计显得异常活跃。这既是监管理论发展的实践形态,也是公共产品领域由于技术进步、市场规模及范围的变化而不断改革需要的一种折射。相比之下,破解我国公共产品民营化改革的难题,没有合理的监管体制和完备的法律制度做支撑和保障,仅仅生搬硬套西方先进的激励性监管手段缓解我国民营化改革之“阵痛”,从而带来改革的阶段性效果已经难以为继。推进我国公共产品民营化改革的当务之急是破除以往基于“主体、客体、手段”片面的、局限的、平面式分析思维框架,重建一种全方位的、系统的分析范式和改革路径,理顺监管机制、监管体制和监管法律制度三者之间的关系,重构政府监管体系,提升公共产品供给效率和政府监管质量。

注释:

①转引自:冯俏彬、贾康:《权益—伦理型公共产品:关于扩展的公共产品定义及其阐释》,中国经济学教育科研网,2009年7月12日。

②哈维·S·罗森、特德·盖茨:《财政学》(第八版),郭庆旺、赵志耘译,中国人民大学出版社2009年版,第54-55页。

参考文献:

[1]霍布斯.利维坦[M].北京:商务印书馆,1985.

[2]休谟.人性论[M].北京:商务印书馆,1983.

[3]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(下卷)[M].北京:商务印书馆,1988.

[4]约翰·斯图亚特·穆勒.政治经济学原理——及其在社会哲学上的若干应用[M].北京:商务印书馆,1991.

[5]张馨.公共财政论纲[M].北京:经济科学出版社,1999.

[6]保罗·A·萨缪尔森,威廉·D·诺德豪斯.经济学(第16版)[M].北京:华夏出版社,2002.

[7]鲍德威,威迪逊.公共部门经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2000.

[8]许彬.公共经济学导论[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003.

[9]约瑟夫·E·斯蒂格利茨.公共部门经济学(第三版)[M].郭庆旺,等译.北京:中国人民大学出版社,2005.

[10]Buchanan,J. M. An economic theory of clubs[J]. Economica,1965,(32).

[11]Buchanan,J.M. Demand and Supply of Public Goods [M]. Chicago: Rand Mcnally,1968.

[12]TIEBOUT. C. M.. A Pure Theory of Local Expenditures [J]. Journal of Political Economy,1956,(64).

[13]H. Demsetz. The Private Production of Public Goods[J]. Journal of Law and Economics,1970,(2).

[14]OLSON,M.. The Logic of Collective Action[M]. Cambridge,Mass.: Harvard Press,1965.

[15]K. D. Goldin. Equal Access vs Selective Access: a critique of public goods theory[J]. Public Choice,1977,(29).

[16]W. F. Brubaker. Free Ride,Free Revelation,or Golden Rule?[J]. Journal of Law and Economics Vol.18,1975.

[17]科斯.经济学中的灯塔[A].科斯.企业、市场与法律[M].盛洪,等译.上海:上海三联出版社,1990.

[18]HIGH,J..State Education: Have Economists Made a Case?[J]. Cato Journal,1985,(1).

[19]Cowen Tyler. Public Goods and Market Failures: A Critical Examination[M].New Brunswick: Transaction Publishers,1992.

[20]WEST,E. G.. Education and the Industrial Revolution [M]. New York: Barnes and Noble,1975.

[21]Peter F. Drucker. The Age of Discontinuity: guidelines to our changing society[M]. New York,Harper & Row,1696.

[22]Savas,E.S.“Privatization”in Mary Hawkeaworth and Maurice Kogan,(eds).,Encylopedia of Government and Politics[M]. New York: Routledge,1992.

[23]E.S.萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[24]Wuthnow,R. Between States and Markets: the Voluntary Sector in Comparative Perspective[M]. Princeton,N.J:Princeton University Press,1991.

[25]Alfred E Kahn. The Economics of Regulation on Principles and Institutions[M]. Cambridge,MA: MIT Press,1988.

[26]G. J. Stigler. The Theory of Economic Regulation[J]. Bell Journal of Economics,5,Autumn,1974.

[27]植草益.微观规制经济学[M].朱绍文,等译.北京:中国发展出版社,1992.

[28]谢地,刘佳丽.国外自然垄断行业政府监管机制研究述评[J].经济社会体制比较,2012,(1).

[29]谢地,刘佳丽.非经营性国有资产监管机制、体制及制度亟待改革[J].经济学动态,2013,(10).

[30]刘佳丽.主要发达国家自然垄断行业监管机制嬗变的适用性分析及对我国的启示[J].东北师范大学学报(哲学社会科学版),2014,(6).

[31]丁兆君.公共产品理论适用性的再讨论——兼论社会共同需要论的回归[J].社会科学辑刊,2014,(3).

[32]余斌.西方公共产品理论的局限与公共产品的定义[J].河北经贸大学学报,2014,(6):5-8.

责任编辑、校对:张增强

中图分类号:F091

文献标识码:A

文章编号:1007-2101(2015)05-0011-07

收稿日期:2015-04-22

基金项目:国家社会科学基金重点项目“中国城市公用事业政府监管体系研究”(12AZD107);中国博士后科学基金特别资助项目“城市公用事业深化改革与科学监管互动研究”(2015T80287);中国博士后科学基金面上资助项目“城市公用事业政府监管机制、体制、制度功能耦合研究”(2014M561276);吉林省社会科学基金项目“公私合作制下吉林省城市公用事业政府监管体系创新研究”(2015BS57);吉林大学基本科研业务费项目“中国城市公用事业政府监管质量问题研究”(2014BS008)的阶段性成果

作者简介:刘佳丽(1986-),女,吉林桦甸人,吉林大学经济学院讲师,经济学博士,吉林大学商学院博士后,研究方向为社会主义市场经济理论、政府规制;谢地(1963-),男,吉林农安人,辽宁大学经济学院院长,教授,博士生导师,研究方向为社会主义市场经济理论。

The Review, Reflection and Prospect of Western Public Goods Theory

Liu Jiali1, Xie Di2

(1.Economics School, Jilin University, Changchun 130012, China;

2.Economics School, Liaoning University, Shenyang 110036, China)

Abstract:Reviewing the development history of western public goods theory, it can be seen that the study of public goods originates from the concept itself to the controversy on the public goods supply mode, and extends to the controversy of supply mode of public product and extend to the theoretical speculation and practical exploration of public goods supply efficiency and supervision effectiveness. Whether it is government monopoly supply mode in view of market failure, dual supply mode of government and market which is based on government failure, or multi-interactive supply mode which gives consideration to market and government failure. The selection of public goods supplier is obviously a passive selection process to re-search and re-try the supplier when the original one causes failure namely efficiency loss, thus the social welfare loss is self-evident. Therefore, reshaping the relationship between government and market, clearing the selection criteria of public goods supplier, strengthening and improving the supervision policies of the supplier and promoting the public goods supply efficiency and supervision quality deserve attention, which are also the further research emphases of public goods theory and government supervision reform.

Key words:public goods theory, market failure, government supervision, the main body of supplies, social welfare, market admittance, privatization, new public management theory

——以十堰公交公司民营化为例