大学生网络群体性事件调查研究——以天津市高校实证调研为依据

周伟军 张继东 李会杰

(天津理工大学,天津 300384)

随着互联网技术的普及,大学生网络群体性事件成为了当前高校管理的重要议题。天津市作为北方重要高等教育城市,在过去几年中,发生了多起影响范围较广的网络群体性事件。因此,本文通过对天津市高校进行抽样调查,采取问卷与访谈相结合的方式,发放问卷600份,并对部分高校的相关负责领导和当事人进行访谈,从而得到第一手资料。为分析校园网络群体性事件的具体形成过程,本文将涉及因素细分为事件类型、事件性质、事件诱因、参与人数、产生到爆发的时间、产生地点、爆发地点、传播方式、介入主体、处理方式等,旨在通过对各因素的分析来达到系统解析。

一、研究意义

近年来,大学生群体性事件频频发生,与网络信息技术的发展不无关系,其在一定程度上推动着大学生群体性事件的发生和发展。因此,各高校必须重视网络舆情引导与研究,以保障高校的和谐与稳定,培养合格建设者。

第一,大学生群体性事件网络舆情是和谐校园的晴雨表,它对大学生的思想和行为产生重大的影响。众所周知,高校是培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,是塑造健全人格、锻炼意志品质、培养实践能力的重要场所;是树立世界观、人生观和价值观的关键时期;是学习科学知识、掌握社会技能的重要平台。因此,必须维护一个和谐、稳定、安全的校园环境,营造良好的校园文化舆论氛围,预防大学生网络群体性事件的发生及其对校园氛围的破坏。

第二,对大学生网络群体性事件过程因素进行单独分析,有利于从整体上把握和解决大学生群体性事件。尽管群体性事件诱因不尽相同,造成的结果也不一致,但是从所收集的案例分析中,还是可以归纳出大学生网络群体性事件从产生、爆发、终结的大致过程和特点,从而为有针对性地采取过程把控和及时介入提供很好的参考价值。

第三,相对于理论研究而言,通过对实际案例的调查与分析,更能体现出大学生网络群体性事件的多样化、复杂性和解决的独特性,这就更加要求高校管理者必须制定操作性强的应对措施,并且自身接受过专业技能培训。同时,对实践的研究要反过来促进理论的发展,并通过理论对具体实务进行指导,及时应对大学生网络群体性事件,降低事件造成的影响。

二、数据分析

1.样本分析

笔者选取天津大学、南开大学、天津理工大学、天津师范大学、天津工业大学、天津医科大学、天津青年职业学院等7所高校,发放问卷600份,回收有效问卷581份,回收率为96.8%。抽样中考虑到学校类型、性别比例、学生类型、专业类型、年级等。访谈对象为以上高校负责学生事务的部长或处长15名及当事学生24名,涉及校园网络群体性事件41件,为尽量收集相关资料,从以上高校中随机抽取20人进行个别访谈(见表1)。

表1 天津市大学生网络群体性事件调查研究抽样一览

2.上网情况

通过调查发现,被调查者中均有使用手机,使用(平板)电脑的达到72.5%,使用微博、人人或QQ的达到95%,上网时长平均每天5小时的超过83%。由此可见,当前大部分大学生具有网络信息接收和传播的能力及需求,而且他们也乐于在网络中更新自己的状态,并对发生在自身周边的事件进行评论或传播,发表自己的意见,充当意见领袖。无论是从食堂饭菜质量、价格,还是学校校园环境、宿舍卫生,都可以成为他们“吐槽”或赞扬的对象。在当前手机迅速普及的时代,基于手机(网络)终端发布和传播信息,相对于以前电脑网络信息发布,更具突发性和不可控性,必须成为高校关注的重点。

3.事件类型

通过此次调查,发现网络群体性事件的诱因既包括了国家政策或国际外交,也包括高校政策如食堂涨价、宿舍调整、宿舍矛盾、对教师评价、校园安全等。因此,不管是国家间意识形态或利益冲突,或者是个人细小琐事,都有可能成为网络群体性事件的诱因,都应成为高校管理人员关注的重点,并在此基础上第一时间区分事件性质是积极、消极还是中性,关注学生的思想动态,及时引导和了解他们的真实想法,预想可能出现的各种网络群体性事件,采取相应措施防患于未然。

4.诱发因素

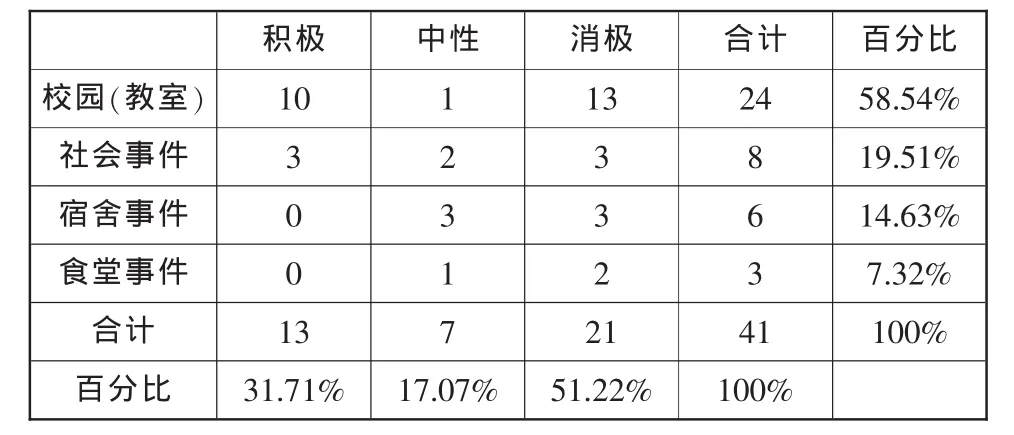

为进一步探析高校网络群体性事件的性质与诱发因素,笔者经过2个月集中对天津市7所高校负责学生事务的领导老师进行访谈,汇总出近几年在各高校发生的网络群体性事件数量、性质及诱发因素(见表2)。从表2可以看出,导致高校网络群体性事件爆发的诱发事件发生地点主要分布在校园(教室)、社会、宿舍、食堂,比列分别为58.54%、19.51%、14.63%、7.32%。因此,各高校要重点加强对校园各角落的监控,同时做好宿舍、食堂的监管。从上表中可以看出,与高校学生相关的消极事件大多发生在校园内部(61.90%),如奖助学金评定、宿舍矛盾、食堂涨价、对老师评价等,76.92%的积极事件也发生在校园(教室),如迎新晚会、为灾区祈福等。由此可见,高校仍是网络群体性事件爆发的最主要诱因,社会事件也对高校的安全稳定产生一定的影响。

表2 天津市大学生网络群体性事件诱发因素、事件性质列表

5.传播方式

传播方式是指由诱因事件导致在网络中大范围传播并在现实中造成恶劣影响的信息传播形式。传播方式主要有现实(学生口口相传)、网络(借助手机短信、贴吧、QQ、微博、微信等)和现实网络交织传播三种。通过对访谈中的41件涉及学生群体性网络事件进行分析发现,通过现实传播的占5%,通过网络传播的占26.83%,通过现实网络交织传播的占68.17%。由此可见,在高校中主要还是通过现实和网络同时传播,并在网络中造成重大影响。因此,在处理相关问题时,一方面要对涉事者进行思想教育和引导,切断现实传播途径。另一方面要重点加强对网络信息的监管,及时介入和辟谣,传播正能量,防止不良思想或有害信息在网络中大范围传播。

6.产生到爆发的时间

产生到爆发的时间是指由诱发事件导致在网络中大规模传播并引起多人互动或造成恶劣影响的时间段。通过笔者调查发现,目前大部分的网络群体性事件爆发时间都集中在1个小时之内 (80.48%),在1-3小时的占7.32%,在1周内的占7.32%,在1个月内占4.88%。由此可见,网络群体性爆发时间很短,却造成影响较大,因此必须成立专业部门负责危机干预,重视对当事学生和其他人员的教育和引导,重视对网络信息的跟踪与监控,重视对虚假或有害信息的反馈与解释,防止传播扩大化。

7.处理方式

从访谈中发现,各高校普遍对学生突发群体性事件有较为深入的研究,并制定了相关应急处理机制,能够在第一时间通过学生干部、班主任、辅导员、学院、学生工作部门及保卫处等配合,对事件及时进行处理及善后,并对涉事学生和其他学生进行思想政治教育和引导,从而保证了高校的安全与稳定。但同时也发现,部分高校对突发事件处理不力,重视程度不够,采取简单粗暴的方式进行干预,导致事件影响范围进一步扩大,在网络和现实中造成了恶劣的影响。

三、对策建议

1.建立各级预警机制,完善相关规章制度

成立由校领导主管,学生处、保卫处、后勤处、医务室等部门协调,各学院配合的专门工作人员组织,定期开展校园巡逻和值班制度。依托多级危机处置机制,对日常工作中发生的各类突发事件,要及时总结和完善危机应急管理机制,开展危机演练和隐患排查,如在学生班级中依托班委掌握学生思想动态,定期深入学生宿舍,关心学生的学习和生活,在宿舍内设立宿舍长,制定汇报返寝和卫生检查制度,对各种突发事件要及时汇报、及时掌握、及时处理,建立完善通报和问责制度,并与家长、派出所、医院建立长效沟通机制。

2.充分利用网络媒体,拓宽信息发布渠道

大部分校园群体性事件的发生,均与信息的发布有密切联系。因此,各高校要充分利用多媒体的优势,除开通官方微博、微信外,还应大力开展网络党建、网络团建和网络心理健康咨询平台,要确保信息及时、准确地公开和公布。学校相关部门要设立网络监管中心、建立网络信息员队伍、参与网络评论,以关注学生信息发布和状态,对网络中学生反映的问题要及时互动和解释,做好网络舆情引导和监督。一旦发现不良信息要及时封号和删帖,及时辟谣并传达正确的消息,切断谣言传播途径。对于谣言的始作俑者和传播者,要制定相关规章制度进行引导和处置,以制度规范行为。

3.有效整合课内外资源,发挥思想政治教育作用

各高校要充分利用第一课堂教学作用,在新生入学教育时传达国家法律法规和学校的规章制度,引导学生正确对待网络信息,教会他们如何甄别信息的真假,不信谣、不传谣。同时,开设网络信息安全课程,传授专业知识,并对学生的网上行为进行监督和引导。要利用各种形式积极开展丰富多彩的学生第二课堂教育活动,如开展网络安全知识竞赛,网络博文大赛等。相关部门和社团可以在网络上开通朋辈辅导平台,对于学生所面临的困惑和问题,引导他们及时交流和沟通,避免问题在网络中累积和恶性传播。

4.加强事件分类研究,完善事件处理机制

在完善规章制度基础上,要重点对各类突发性事件进行分析和研究,并就每一类事件进行总结,分析可能造成的危害和拟采取的措施。由于事件从产生到爆发时间很短,因此必须安排相关部门专门负责,并就事件处理能力进行培训,提升应急处置能力。同时,加强高校间的合作与交流,定期召开学生工作交流会,共同研讨与学生相关的各项事务,建立长期合作机制,加强信息共享,组成危机事件干预小组,负责区域内各高校重特重大学生事务的联合处理,以使各种突发事件的影响降到最低。

5.畅通利益诉求渠道,保障学生话语自由

一般而言,学生借助网络表达利益诉求,传播信息,多是现实中缺少反馈渠道的体现。因此,各高校必须根据学生利益需求多样化的特点,形成完善的信息表达渠道,如开通校领导信箱(邮箱)、办公开放日、校长接待日及定期深入学生群体之中等,有效加强与学生的互动和交流,对于学生反映的问题或建议要及时沟通并解决,从而消除引发大学生网络群体性事件的潜在隐患。

总之,在新时期加强对高校网络群体性事件的研究和对高校学生正确的引导,对于维护我国高校稳定,保障教学正常、科研秩序以及构建和谐校园具有重要的意义。

[1]向志强,龙雅丽.大学生群体性事件网络舆情预警研究[J].当代传播,2011(3).

[2]王来华.舆情研究概论——理论、方法和现实热点[M].天津:天津社会科学院出版社,2003:32.

[3]李浩.网络环境下高校群体性事件的预防机制探论——基于华东师范大学的调研视角[J].浙江学刊,2013(4).

[4]邓燕.论网络舆情对高校群体性事件的影响[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2009(3).

[5]丁建军.浅谈高校网络舆情的特点、成因及其危机应对[J].荆门职业技术学院学报,2008(4).