从民国报刊看近代四川农村经济破产之原因

刘 金

(西华师范大学历史文化学院,四川南充 637000)

从民国报刊看近代四川农村经济破产之原因

刘 金

(西华师范大学历史文化学院,四川南充 637000)

近代军阀统治下的四川(1918—1934年),饱受战火、灾害的蹂躏与摧残。在这一时期,广大农村经济濒临破产和崩溃,农业产量大幅度下降,劳动力锐减,耕地大量荒废,粮食极度匮乏,民生困顿,社会动荡不安,成为近代四川农村地区的真实写照。《新蜀报》、《川报》、《四川晨报》等当时的报刊蕴含了大量生动写实的资料,笔者试图通过对这些民国时期的报刊文献进行系统的整理和分析,以此来探索近代四川农村经济走向濒临破产和崩溃的具体原因。

军阀统治;农村经济;破产与崩溃

自民国七年(1918年)以后,随着“防区制”的确定,标志着四川军阀的最终形成。各系军阀就地划款,以作军饷,牢牢控制财政大权,并逐渐干预地方行政、民事和司法,自行委任管辖区内官吏,肆意扩大赋税额度,各防区俨然成为一个独立的“割据王国”。他们“完全为私人的利益为支配社会的最终目的”,[1]打着“戡乱”和“统一四川”的幌子,尔虞我诈、相互兼并、争夺霸权。从民国七年至民国二十三年(1918—1934年)军阀统治下的四川,各行各业尽显萧条和衰败之象。特别是这一时期的广大农村地区,经济破败之状尤为严重,农民破产者十之八九,农村经济濒临破产和崩溃,土地大量荒废、粮食匮乏、饿殍遍野、人民流离失所、社会更是动荡不安。是何原因让素以“天府之国”之称的四川农村经济走向破产和崩溃?《新蜀报》、《川报》、《四川晨报》等民国时贯穿整个军阀统治时期的报刊,进行了大量的纪实性报道,为揭示军阀统治时期四川农村经济破产与崩溃的原因提供了丰富的史料参考。笔者试图通过系统的整理和探索,以此揭示出当时农村经济破产的原因。

一、近代四川农村经济破产的原因

(一)频繁的军阀混战

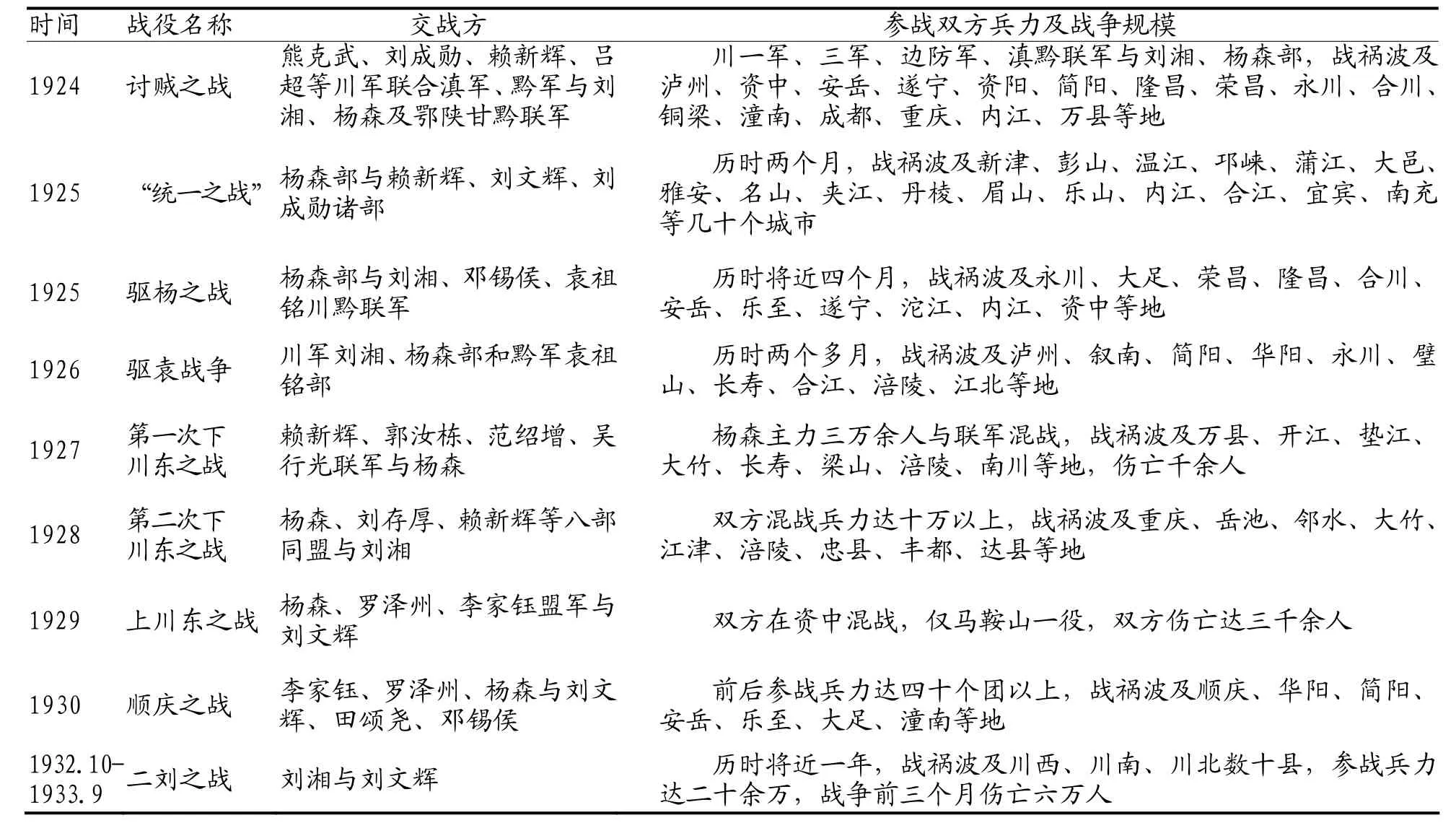

近代四川军阀的混战由来已久,最早可以追溯到辛亥革命以后“防区制”的最终确立。各地方驻军取得了“就地筹款以充军费”之特权,因此争抢底盘攫取财富,扩充实力成了大小军阀相互混战的最直接原因。由于四川地区物产丰富,故而成为黔、滇军阀觊觎的对象,三地大小军阀为了自己的私利相互勾结,时而联合缔结一致对敌,时而又拔刀相向,混战不已。据不完全统计,从1912—1934年间,四川地区各系军阀“混战达到470多次,平均每月有战祸两次”,[2]“大战五十六次,小战三百余次,更小之兵匪战争、匪团战争,尤不只有几万次,大战所及,常及四五十县,百余方里”,[3]551为了能更直观的展现近代四川地区各系军阀相互混战的情况,笔者对民国近十年间较大规模的战争进行了总结,见表1。

通过表1可见近代军阀统治下的四川,在近十年的时间里,至少平均每一年都有一场大规模的混战。这些战争参战兵力少则几千,多则高达上万,甚至十几万人次,战祸几乎波及四川所有地区。这仅仅反映了较大规模的混战,其较小规模的混战更是无从计算。近代四川战事之频,波及范围之广,持续时间之长,是近代军阀混战史上浓重一笔。

表1 四川地区军阀混战统计表1924—1933年

这些战争不仅造成社会的动荡局面,还给四川人民带来巨大灾难,战祸所到之处,人民的生命财产遭到巨大损失。如1913年癸丑讨袁时,川黔军为争夺重庆“而焚烧民屋多处,居民死三四百人”,[4]691917年刘罗在成都巷战“民房被焚三千余间,被抢劫者一千一百九十四户,财产损失四十七万人,人民死亡六千余人,伤五千余人”,[4]84刘戴之争历时不过十余日,“焚民房三千余家,人民死伤六千余人”。[4]86

这些战争对社会的经济造成了巨大的破坏,战祸所到之处,尽是萧条和疮痍之象,尤其是在农村地区,“川西战事灌邑首当其冲,毗河鏖战两月有余,岷江交绥,三十余日军队来往,梭织莺穿,大炮频至,魂飞魄悸,逃避则流离饿殍,举目无亲,留处则中弹伤亡,抛尸露骨,农器损失殆尽,房屋折毁甚多,米粮无存,徒仰天而泣血,欲中衣而不能,男女被掳三千余口,团枪损失四千余支,此诚灌吾百年来罕见之浩劫也。”[5]“川南一带,五十余县其中如叙泸、内富、荣隆、荣威各县,或物产富饶,交通便利,或矿产蕴藏深厚,商业繁荣,乃至经上年战事破坏后,一切农业商业,虽经政府积力救济,迄未恢复旧观。”[6]与此同时,为了扩充兵源,拉夫充员已经成为各个军阀的普遍做法,如1933年二刘混战时曾因招募新兵困难,开始实行拉夫制,“致镇乡农民,有精力强壮者,则往往有于东南西北各路,重要场口被兵拉去,占着军服,迫其充数”,[7]使农村精壮劳动力大量减少,严重损害了农村经济的发展。当时《川报》就曾有“川战后之下东,人民哭诉无门,匪患兵役各县备受蹂躏,苛捐杂税农村经济破产”[8]之报道。他们为自己私利而战,对社会经济进行残酷的破坏,“囊括工商业的全部,桎梏普遍经济的经济发展——苛捐杂税的加重,集中社会整个的经济力,而发展自己的民族贫产阶级周围的一切”,[1]可见,近代四川各系军阀的频繁混战,对农村社会经济的危害之大。

(二)沉重的捐赋税收

随着军阀旷日持久的混战,导致军费连年激增,各系军阀凭借“防区制”下的征税之权,肆意胡乱增加税额捐目,把巨额的军费负担转嫁到人民身上。除田亩附加税、预征税以外,名目繁多的杂捐成了军阀敛财的重要手段。这些捐税,目之繁名之奇,更是令人瞠目,如北伐捐、子弹捐、妓捐、懒捐、养路捐、剿赤捐、被服捐、过路捐、红灯捐等。据不完全统计,当时仅川东地区“各种捐税即不下百种。”[9]整个四川地区,捐税名目更是无从统计。伍朝枢在晚年游川后,就曾谈到四川捐税之苛重,“四川苛捐杂税之繁多,尤属惊人,设若留四川一月,专门调查苛捐杂税之名目,恐尚不甚清楚,田赋每年征上十次八次,已属平常,是故川省之田赋有已征至民国五十余年,有已征至民国六十余年,或已七十余年,闻最多者已有征至八十余年……”[10]这些捐税在征收时,数目和征收对象具有很大的随意性,军阀往往根据自身军费的需要,胡乱任意摊派,丝毫不顾及地方的实际承受能力。时《川报》就有“南充捐税重重,农村经济破产,迭征粮款人民已罗掘俱穷,当局以军饷所关仍急催科”[11]和“伤心哉古蔺之惨剧!农民竟活活饿死,何姓全家六口仅存幼孩乞食,苛捐重重逃亡者亦比比皆是”[12]之报道。在沉重的盘剥下,抗捐事件也时有发生,石宝川、田二麻子等人在雅安、名山、邛崃三县交界处“揭出抗捐军旗帜后,颇得各地民众同情,纷纷影应,声势日益扩大……数日之间,所有上南属之天全、荥经、雅安、名山、邛崃、大邑、丹稜、会理、峨边各地,均遍插该项旗帜”。[13]军阀们的征税手段之残暴更是无所不及。据当时的新闻报道记载,一位老妪“因四十五年粮税,催完甚急”[14]媳被烧死、儿被活埋的人间惨剧。二十一军在其防区征税时,甚至动用私刑“多早已指挥各部,纷纷派人守捉,捆来南溪县亦委员分赴四乡催科,如狼似虎,任意蹂躏……甚用非刑毒打……”[15]

这一时期的新闻报刊,对军阀统治下的四川地区所承受的繁重捐税以及人民的反抗做了大量详实的报道。为了能更清晰的展现出当时在沉重捐税的剥削下,农村社会之凋敝、民生之困顿的现状,笔者仅摘取了《新蜀报》和《川报》一段时间内(1933年3月—10月)关于捐税征收方面的部分报道(见表2)。

表2 民国二十二年三月至十月《新蜀报》和《川报》关于捐税征收方面的报道

这些报道深刻展现了军阀统治下的人民遭受沉重的盘剥,最终超出了农村生产力的承受能力,农民为了生存被迫反抗或者逃亡的社会现实。当时“人民以有田为苦,纷纷卖田”,大量耕地被转卖甚至荒废,更有甚者“弃田产逃亡”,“农业中由于战死、冻死、饿死和逃亡的人很多,人门急剧下降,劳动力缺乏,农村出现大片荒地,农业产量锐减”,[16]262造成了农业劳动力的不足,阻碍了农村生产力的发展。可以说,军阀统治下沉重的捐税严重地制约了四川农村经济的发展,最终成为四川农村经济破产的重要因素之一。正如匡珊吉所说:“四川田赋预征之苛,赋税之重,杂税之繁,再嫁胥吏之浮收勒索,兵匪之扰乱肆虐把四川人民逼上了无法生存的境地”。[4]410

(三)繁荣的鸦片贸易

自清光绪十六年(1890年)重庆开埠后,内河航运权被列强操纵,整个川蜀地区,逐渐沦为西方殖民者的原料供应地和倾销商品的市场。受外国资本主义商品经济的猛烈冲击,手工纺织产品、农副产品开始大量滞销和积压,经济萧条,民生凋敝,巨额的军费开支成为其很大的压力。有数据显示,四川军费开支从民国建立之初的6 100 000元,经过20多年的时间竟然增长至90 000 000元[17],其增幅将近16倍之多。在经济萧条和不断激增的军费开支面前,鸦片贸易的巨额利润,逐步引起各军阀的注意。鸦片在种植、加工、运输和销售环节中的巨额税收,逐渐成为其军费开支的重要来源之一,有数据显示,“民国十九年度鸦片税收入占总收入的百分之四十三点五九,二十年度为百分之三十二点四六,二十二年度为百分之二十八点三三”,[18]特别是从1917—1934[19]1年防区制度下的四川,鸦片的种植更是达到了一个繁盛时期,各个军阀不仅勒令人民种植罂粟,“至栽者较多原因,乃系栽烟田土,每亩应纳罚金五元,去年既已预征此项烟苗捐五万元,则交罚金者,似已得有保证,明白栽种,故以罚金之总数计算”,[20]对于不愿种植罂粟的农户还要收所谓的“懒捐”,这些惩罚性的捐税往往要高于平常田赋的数倍。

不仅如此,他们还勾结商贩跨省联运,以实现鸦片贸易的最大收益。当时的《新蜀报》就报道了一则关于特商主张“川鄂联运,拟由川中直运汉口,可免宜昌一切苛扰,鸦片烟走鸿运哉!”[21]地方军阀和烟商通过利益方面的相互勾结和妥协最终实现鄂川两地的联运,“兹同湖北特税处协定,双方准备于九月一日,继续施行,本部因为期迫,通令不及,改为九月十五日起,一律实行”,随着鸦片贸易的繁荣,罂粟的种植面积不断扩大,民国十二年灌县“乡间及山地烟苗,现已发育极好栽者较往年颇多,日内罂粟花开,人们即可见其繁荣也……今年栽种之田,足够一万亩云”,[20]民国十年鸦片“即泛滥种植,且农民以农产利润不足偿捐,官府又劝种勒种,至鸦片产量大增或占田地十分之六七”,[3]116据统计,“全省一百四十余县,其不种烟的不及三、五县”,[22]“涪陵农作物耕种面积中,鸦片种植占百分之二十五”。[3]119大量肥沃的耕地被勒种鸦片,“农田生产量及生产率大为减退”,[3]116粮食产量大幅度降低,让素以“天府之国”而闻名于世的四川,在自然灾害面前变得异常脆弱,失去了基本的防御能力。“罂粟的种植严重地排挤了粮食的生产,使本来粮食产量很多的四川,也出现了缺粮的状况,即使是小常的年份,也需要从湖南、湖北运粮接济。如果‘略见小灾,小民荡析离居。嗷嗷待哺者,不下数百万人’”,[23]87从民国二十二年七月海关粮食进出口“入超二八九五七八六零六元,粮食进口居第一位”,[24]也可以看出当时中国的粮食生产并不能满足国内需求。从表面上来看,“种植鸦片这种商品作物会使农民多一点货币收入,但实际上却并非如此”,[25]205由于大量肥沃的耕地被勒令种植鸦片,造成粮食供应严重不足,由于供求关系的影响,粮价随之上涨,农民反而为基本的生活品承担更大的压力。另外,蜀道自古就有“难于上青天”之说,受交通和地形的诸多限制,外界粮食的输入很难满足当地不断增加的人口需求。甚至局部地区小规模的水旱等自然灾害,就能引起社会持续的动荡局面。民国二十三年,峨眉、丹稜等地在一场大灾之后,因缺粮种而导致灾难继续发生,“因去岁大灾,农民奇穷,粮食缺乏,不能下种,多成春荒”。[3]119粮食缺乏而引发的涨价风潮,“重庆附近,因受上年荒旱,又受囤户居奇,至河米每斗涨三元,山米每斗涨三元七八角”,“巴县第七区存粮约可支持一个月”,长寿农民灾后“因无可吃之物,常常发生抢米情形”。[3]116

除此之外,鸦片吸食者遍布当时社会各个地方、各个阶层,吸食鸦片烟完全成为了当时社会的一种风尚,人们把鸦片当礼物相互馈赠,更有甚者把鸦片当成“贡品”供奉先列。烟馆也成为了人们日常生活不可缺少的一部分,“四川西昌城内烟馆遍布大街小巷,从东门过四牌楼,下南街,经顺城街、马水河街、到武侯词,仅挂牌的烟馆,即有60余家,不挂牌的、流动的烟馆,则无从数起了。”[23]1771924年3月以后,“成都到处都有售店,估计全城约有2 000余家,烟灯1.8万盏,每日可供10万人吸食,占当时成都人口的1/6”[23]177宜宾、江津、雅安、自贡等地更是烟馆林立,大小烟馆数以千计,时人以“十室之邑,必有烟馆;三人行必有瘾者”来形容当时毒害的泛滥之象。在整个四川地区毒害泛滥的情况下,川北地区“尤其是通南巴地区,种烟最盛行,吸食鸦片的人也很多,几占总人数的70%左右”[26]408烟毒上瘾后,往往茶不思饭不香,骨瘦如柴,衣衫褴褛。整个社会被烟毒笼罩,缺乏应有的生机和活力,不仅耗费了大量金钱,也严重危害了人们的身心健康。更有甚者倾家荡产、卖房卖地、卖儿卖女,这种畸形的“鸦片经济”,严重扰乱了四川农村经济乃至整个四川社会经济的正常秩序,这种畸形的鸦片经济对四川农村经济的发展来说,是一种可怕的灾难。正如匡珊吉在《四川军阀史》一书所说:“四川农村凋敝、工业衰退、商业萎缩,都与烟毒泛滥有着直接的关系”。[4]361

(四)频发的自然灾害

四川盆地以其独特而优越的自然条件和丰富的物产资源被世人冠以“天府之国”的美誉。然而到了民国因各种因素,自然灾害频频发作,“四川天灾,每百年尚不到半次,乃指成都平原而言,其余部分民十八九以前,当国内灾难颇频繁之时,四川灾荒尚不严重,但近数年之间,四川灾荒率与日俱增,颇足惊人”,尤其是在民国十八年以后,各种自然灾害如水、旱、风、虫、雹、地震等,比肩继踵而来,一直延续到民国二十四年,据吕登平在《四川农村经济》一书中对四川民国(民国二十一至民国二十三)各县的农村受灾调查表的统计进行分析,“民国二十一年秋受雨旱灾有七个县,第二年春季雹灾风灾达十四县,秋季受灾面积高达五十五县”可见,其受灾范围和人口有逐步增大之趋势,这也预示着农村农业经济的恶化正在不断加深。为了展现自然灾害对四川农村经济的破坏,笔者搜集和整理了民国二十二年五月至十月间,对各地自然灾害的纪实新闻报道:

表3 民国二十二年五月至十月《新蜀报》和《川报》关于灾害方面的报道

这也仅仅不过是当时四川自然灾害报道中摘录出的极少一部分,这些纪实性的灾情报道,可以说令人极其震撼,“嗷嗷遍野,待哺无从,人皆饥色,途多饿殍……悲号之声,日夜不绝,虽未至饮骨剔骸,而饥饿之形,乏粮之景,其可惨可怜之状,尤目不忍见,耳不忍闻”,[27]“据兹旬日,米价飞涨,一遍啼号,四野荒凉”,[28]从民国十八年以后,各种自然灾害频发,一直延续几年之久,这无疑是对农村经济最致命的摧残方式之一,同时进一步加速了四川农村经济的崩溃。为了生存,农村劳动力流失的现象与日俱增,广安在民国二十二年旱灾发生之后,就有大量的农民流亡城市,“经记者昨日统计,已增至二百三十余人之多,衣褛白结,鹄面鸠形,多数男女似皆有乡村逃入城市者”。[29]

二、破产后的四川农村经济之表现

(一)农村劳动力锐减

由于长期的战乱、繁重的捐税以及频繁的自然灾害,农村的生产力遭到了空前的破坏,农村经济濒临破产和崩溃,其中最重要的一个表现就是劳动力锐减。这一时期,为了生存,大量破产而战祸中幸存下来的农民,不得不被迫流亡异地,流亡的原因是多方面的:或为躲避战祸,如1927年下川东之战,“仅长寿、垫江两县,流徙逃亡重庆者达七万余人。”[4]265有躲避军阀兵役的,各地军阀在民国十九年实行拉夫拉兵制,“故乡人见兵如见蛇蝎,见过军队则逃之大吉。”[3]522或为逃避捐税如“安县年来因捐税繁多,人民不堪其累,致有举家弃其田产而逃亡者。”[30]或为躲避自然灾害,如“合川四乡之农民,生活无着,达十之七八。人人有饥馁之虞,告贷无门,乞化无地,相率弃家远逃,”[31]80为了生存,身体强壮的农村劳动力不得以当兵吃饷参与混战,或者上山当匪抢劫“拉肥”,“壮者则远离家乡,当兵当匪”,诸多因素造成了农村劳动力锐减,劳动力的不足,也进一步加速了农村经济的崩溃。

(二)土地荒废现象严重

频繁的战争、沉重的捐税、畸形的鸦片贸易以及频发的自然灾害等诸多因素,直接把四川农村经济推向了破产与崩溃深渊,大量农民被迫流亡,随着劳动力的不断减少,农村土地荒芜现象也随之逐渐增多。为了更直观的反映出当时四川地区农村土地荒废相关的情况,可参见表4。1990:112.

表4 民国二十三年各省荒地面积统计表

从上述列表中不难发现,在民国二十三年各省荒地面积中,四川省的23个县,荒芜面积竟高达158 170 015公亩,荒地率约占全国10.69%,在二十个省份中占第三位,大量的荒芜耕地很清晰的展现了当时四川农村经济的破产与崩溃。

(三)社会动荡民生困顿

这一时期,由于农村经济的崩溃,各行各业也显得极度萧条,尤其是农村地区情况更加严峻,粮食极度空乏,人民衣不蔽体,食不果腹,饿殍遍野,社会及其动荡不安。如苍溪县“连续五年干旱,民间粮食异常空乏,加之军款捐税之供应,以至富者已贫,贫者半死”。[32]二刘混战之后,川西各县农村现状惨不忍睹,隆昌“佃农于兵灾之余,又遭小资产家之盘剥,农村经济,濒于破产”;富顺“金融异常枯竭,乡民贫不能自给”;叙永“农村经济破产,供不济求”;荣县“农民破产者十居八九”;古蔺“农民无现金存储,生活极困难”;筠连“农民大都不得一饱”,“永川、古宋、长宁、犍为、宜宾、江津、兴文、江安、屏山、威远、泸县、大足、内江、合江各县佃农占全农十分之八九,历受兵灾匪患之蹂躏据濒于破产状态”[6]可见这一时期,人民处于一种极度贫穷和动荡的社会环境之中。

[1]军阀在中国之理论根据(一)[N].新蜀报.

[2]中国人民政治协商会议四川省委员会,四川省省志编辑委员会.四川文史资料选辑[J].1980(21):5.

[3]吕平登.四川农村经济[M].北京:商务印书馆,1936.

[4]匡珊吉,杨光彦.四川军阀史[M].成都:四川人民出版社,1991.

[5]川战之尾声 灌县兵灾百年未有[N].新蜀报,1933-09-11(6).

[6]战后川南一时难恢复繁荣 各县工农商无一不同患不景气[N].四川晨报,1933-05-17(6).

[7]拉兵遂宁实行起来[N].新蜀报,1933-09-23(6).

[8]战后之下东 人民哭诉无门 匪患兵役各县备受蹂躏 苛捐杂税农村经济破产[N].川报,1933-04-17(6).

[9]林超.川陕革命根据地历史长编[M].成都:四川人民出版社,1982.

[10]伍朝枢.倦游归沪 谈在川观感[N].新蜀报,1933-07-24(6).

[11]南充捐税重重 农村经济破产 迭征粮款 人民已罗掘俱穷 当局以军饷所关仍急催科[N].川报,1933-04-04(6).

[12]伤心哉古蔺之惨剧!农民竟活活饿死 何姓全家六口仅存幼孩乞食 苛捐重重逃亡者亦比比皆是[N].川报,1933-04-09(6).

[13]上南九县遍树抗捐旗 是谁为渊驱造此奇祸?[N].新蜀报,1933-06-27(6).

[14]媳被烧死儿遭活埋 七旬老妪赴县鸣冤[N].新蜀报,1933-07-08(6).

[15]粮差如虎 委员似豺[N].新蜀报,1933-08-24(6).

[16]陈世松,《四川简史》编写组.四川简史[M].成都:四川省社会科学院,1986.

[17]转引自匡珊吉.四川军阀统治下的田赋附加和预征制\[J].西南军阀史研究会.西南军阀史研究丛刊.四川人民出版社,1982(1):393.

[18]林寿荣,龙岱.四川军阀与鸦片烟[J].四川大学学报,1984(3).

[19]《文史精华》编辑部.近代中国烟毒写真:下[M].石家庄:河北人民出版社,1997.

[20]灌县粟花满山 提倡鸦片公卖者得其所哉[N].新蜀报,1933-04-16(6).

[21]特商主张川鄂联运 拟由川中直运汉口 可免宜昌一切苛扰 鸦片烟走鸿运哉![N].新蜀报,1933-08-11(6).

[22]许达生.苛捐杂税间题[J].中国经济,1933(45):7.

[23]冼波.烟毒的历史[M].北京:中国文史出版社,2005.

[24]中国愧为农业国 粮食进口反占第一位[N].新蜀报,1933-08-25(6).

[25]彭通湖.四川近代经济史[M].成都:西南财经大学出版社,2000.

[26]转引自林超主编.川陕革命根据地历史长编[M].成都:四川人民出版社,1982.

[27]可惊的旱灾(一)[N].新蜀报,1933-09-24(6).

[28]梁山报灾 河竭井枯 山童林秃 东道仍旱 树木枯死 饮水断源[N].新蜀报,1933-09-15(6).

[29]一幕社会问题 广安失业民众日多[N].新蜀报,1933-09-26(6).

[30]安县捐税繁多 人民多弃田产逃亡[N].新蜀报,1933-04-16(6).

[31]张水良.中国灾荒史 1927-1937[M].厦门:厦门大学出版社,1990.

[32]苍溪发生粮食大恐慌 只因青黄不接[N].四川晨报,1933-05-04(6).

(责任编辑:于开红)

An Exploration of the Causes of the Bankruptcy of the Economy in Modern Sichuan Rural Areas from the Newspapers in people’s Republican Period

LIU Jin

(School of History and Culture, Western China Normal University)

Ruled by the warlords from 1918 to 1934, Sichuan was torn by wars and disasters. And this period of time saw that the economy in the vast rural area went to the brink of bankruptcy in that the agricultural production drastically decreased, the workforce dropped markedly, arable land became uncultivated, food was in terrible shortage. The people were living a deteriorated life and the whole society was gone chaotic, which was the real inflection of the rural area in modern Sichuan. A large amount of related lively and realistic data can be unearthed in the newspapers of that time such as New Shu Newspaper, Sichuan Newspaper, Sichuan Morning Post, etc. By sorting out and analyzing the data, the present author attempts to explore the causes of the ruin and bankruptcy of the rural economy in modern Sichuan.

rule by warlords; rural economy; ruin and bankruptcy

F324

A

1009-8135(2015)06-0055-07

2015-08-28

刘 金(1989-),男,河南桐柏人,西华师范大学历史文化学院硕士研究生,主要研究中国近现代史。