《文心雕龙》之小说观

高明峰,马雪芳

(辽宁师范大学 文学院,辽宁 大连 116031)

《文心雕龙》之小说观

高明峰,马雪芳

(辽宁师范大学 文学院,辽宁 大连 116031)

刘勰时代,小说作为一种边缘化的存在还不具备文体,这一时代特征影响了刘勰的小说观。当时的小说包括了所有不入大道的话语样式,也就致使它以各类不固定的文体出现。然而当今小说的一些个别表现特征却已经出现,刘勰承袭了《汉志》的观点,认为小说尽管有旺盛的生命力,有可观之辞,依旧是不入流的。

刘勰;《文心雕龙》;“小说”观念

小说,在中国历史上经历了从非文学到文学的转变,明清时期才演变为我们今天所指的具有完整的人物、环境以及故事情节的小说。《文心雕龙》①原文不再另行标注,均出自周振甫《文心雕龙注释》人民文学出版社1981年11月版作为一部文论巨著也体现了小说在发展过程中的一个形态。关于《文心雕龙》体现出的小说观念,前人说法不一,有的认为《文心雕龙》祖述了志人和志怪小说的渊源,否定了当时社会鄙视小说的观点[1],有的则认为刘勰依旧体现汉人的小说观念,并未对小说观念做出实质性的发展与提升[2],结论各异。本文将从此切入,分析《文心雕龙》所体现的小说观。

一、《文心雕龙》成书及成书前的小说观

有关《文心雕龙》的成书年代,学界说法不一,大致集中于齐末、梁一代,这里引用清代刘毓崧《书<文心雕龙>后》的结论,成书于南齐末。考察《文心雕龙》成书时及成书以前的小说观,可考察南齐末以前的小说观。

(一)史志目录所体现的小说观

产生于《文心雕龙》成书前后,现存可考的史志目录有《汉书·艺文志》和《七录》(存序)。

第一次系统地表述小说,始于班固的《汉书·艺文志》[3](以下简称《汉志》),“小说家者流,盖出于稗官,街谈巷语、道听途说者之所造也。孔子曰:‘虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,是以君子弗为也’”[4]从中提炼出有关小说的4个意思:1.出自稗官;就“稗官”的存在与否学界说法不一,鲁迅考察:“《汉志》之叙小说家,以为‘出于稗官’。如淳曰,‘细米为稗。街谈巷说,甚细碎之言也。王者欲知里巷风俗,故立稗官,使称说之。’……然审查名目,乃殊不似有采自民间,如《诗》之《国风》者”[5],肯定了其存在,并否定了小说“出自民间”这一说法;2.产生背景——街谈巷语、道听途说;3.作用——必有可观者焉;4.地位——君子弗为。

“小说家”所载15家,鲁迅考察,梁时仅存《青史子》一卷,十五家内容多属伪作,7个依托古人,2个记古事,且“皆不言何时作”[5],依托古人的记述类似子书的内容,记古事的内容贴近现当代所讲的记史的著作②参见鲁迅《中国小说史略》北京大学出版社2009年版第5页,内容驳杂,不具备统一的形态,其学术特质远大于其文学性,与现代意义上的小说有出入。加之“君子弗为”,使当时的“小说”处在一种边缘化的地位之上,且陷入了畸形发展的怪圈:“边缘化——不为统治者及‘君子’重视——边缘化”。“君子弗为”的原因在于,它不同于前九家“修身齐家治国平天下”。梁阮孝绪《七录》已佚,仅《广弘明集》保留了一篇序。前人多认为《隋书·经籍志》(以下简称《隋志》)是以《七录》为主。《隋志》成书晚于《文心雕龙》,故考察《七录》的小说观可参考《隋志》。

《隋志》:“小说者,街谈巷语之说也……以知风俗……道听途说,靡不毕记……训方氏‘掌道四方之政事,与其上下之志,诵四方之传道而观衣物’,是也。孔子曰:‘虽小道,必有可观者焉,致远恐泥。’……儒、道、小说,圣人之教也,而有所偏”[6]可知:1.小说出自“训方氏”;2.产生背景——街谈巷语、道听途说;3.作用——“知风俗”、“诵四方之传道而观衣物”;4.地位——与儒、道并列,“圣人之教”。对比可知,从小说的产生、社会功用来讲,《隋志》并未突破《汉志》的框架。鲁迅考证:“(《隋志》)而所论列则仍袭《汉书》《艺文志》”[4]。

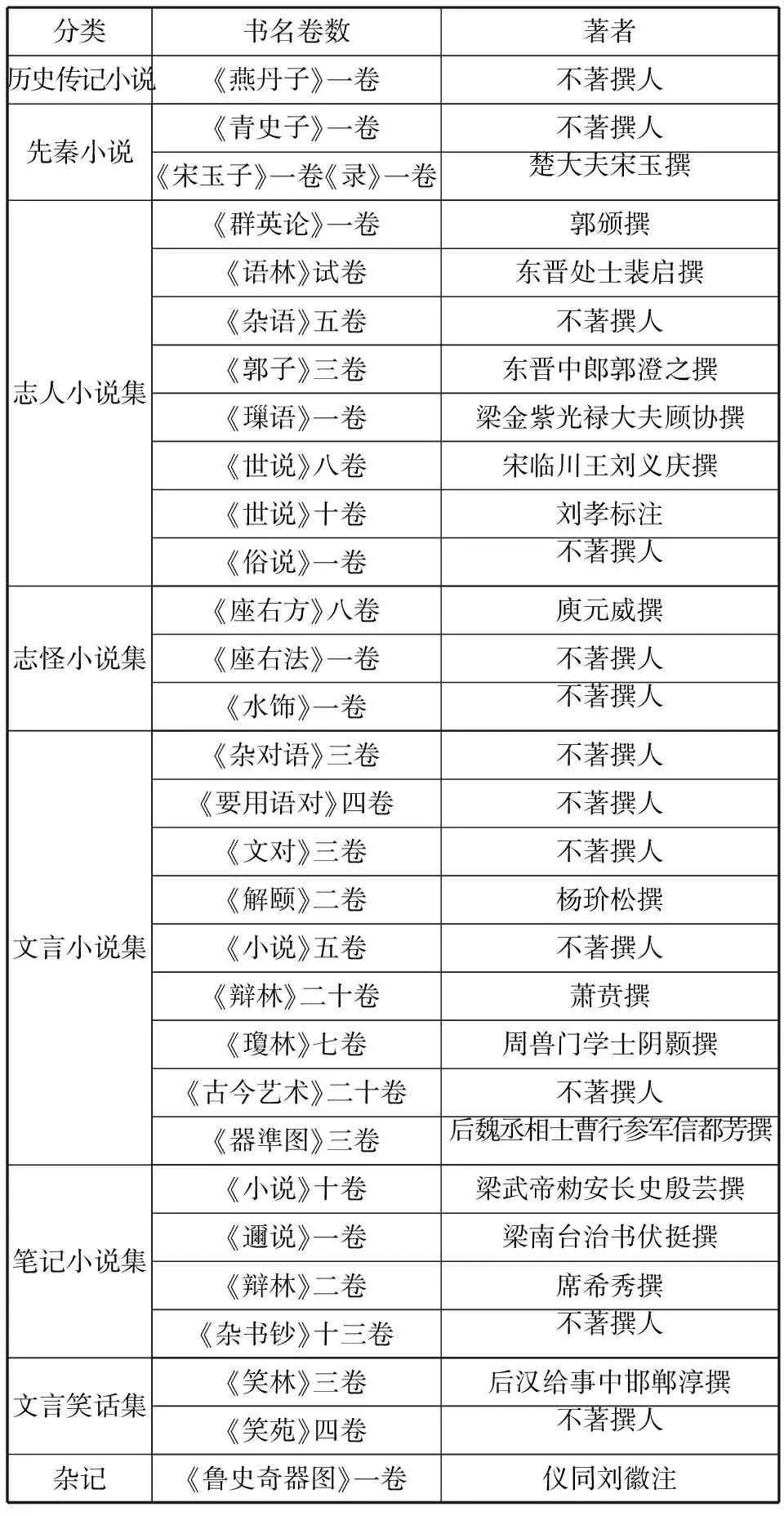

有关《隋志》小说的地位,前人也得出过某些结论,认为《隋志》较《汉志》更为重视小说,并将《隋志》中的小说做了如下归类[7]。以下,除《青史子》外,其余29部皆为《汉志》未曾著录。

分类书名卷数著者历史传记小说《燕丹子》一卷不著撰人先秦小说《青史子》一卷不著撰人《宋玉子》一卷《录》一卷楚大夫宋玉撰志人小说集《群英论》一卷郭颁撰《语林》试卷东晋处士裴启撰《杂语》五卷不著撰人《郭子》三卷东晋中郎郭澄之撰《璅语》一卷梁金紫光禄大夫顾协撰《世说》八卷宋临川王刘义庆撰《世说》十卷刘孝标注《俗说》一卷不著撰人志怪小说集《座右方》八卷庾元威撰《座右法》一卷不著撰人《水饰》一卷不著撰人文言小说集《杂对语》三卷不著撰人《要用语对》四卷不著撰人《文对》三卷不著撰人《解颐》二卷杨玠松撰《小说》五卷不著撰人《辩林》二十卷萧贲撰《瓊林》七卷周兽门学士阴颢撰《古今艺术》二十卷不著撰人《器準图》三卷后魏丞相士曹行参军信都芳撰笔记小说集《小说》十卷梁武帝勑安长史殷芸撰《邇说》一卷梁南台治书伏挺撰《辩林》二卷席希秀撰《杂书钞》十三卷不著撰人文言笑话集《笑林》三卷后汉给事中邯郸淳撰《笑苑》四卷不著撰人杂记《鲁史奇器图》一卷仪同刘徽注

据王欣夫先生考证:“《隋志》中注曰‘梁有’的,就是指《七录》……也有李延寿根据它书或所见补入,并非《七录》所有而仍注‘梁有’的。”得出,《隋志》中标注“梁有”的书目中的大部分为《七录》所有,而以上表格中虽有成书于《文心雕龙》以前的著作,但是均未注明“梁有”,也即,未为《七录》所收录。故左边一栏中对于小说的归类,尽管种类繁多,仍旧可以忽略不计。

(二)刘勰同时期及前人的小说观

张开焱:“刘勰的前人和时人对小说的见解是从文体论角度切入的吗?回答是否定的。曹丕、陆机、挚虞、沈约、萧氏父子等人都曾对当世文体作过某些描述,但都没有提及小说;《昭明文选》搜录各种文体的作品,独无小说,这说明迄至齐梁,小说仍然不是一个文体概念;而刘勰同代人和前人提及小说的,亦都不取文体论角度。”[8]张开焱认为小说在当时还不具文体,故未被提及。

刘勰时人及前人也都未从文体角度论及,且均站在大道的立场上来展开论述,如:1.《论语·子张》:“子夏曰:‘虽小道,必有可观者焉;致远恐泥,是以君子不为也’”[9];2.桓谭:“若其小说家,合丛残小语,近取譬论,以作短书,治身理家,有可观之辞”[10];3.张衡《西京赋》:“小说九百,本自虞初”[11]。子夏之“小说”是指与大道相对的浅薄的言论;桓谭认为小说的社会功用为“治身理家”,观念虽有所提升,但是依旧是站在“大道”“小道”的对立格局上的;薛综注“小说,医巫厌祝之术”,而虞初为“方士侍郎”[11],据刘向《说苑·序录》,《百家》又是“浅薄不中义理”[12]者。

二、《文心雕龙》对小说的论述

《文心雕龙》成书之际的小说仍不具备统一的形态,且所记内容驳杂。基于此,刘勰在书中并未直接正面地论述小说,唯一一次直接采用“小说”这一词语的,见于《谐隐》篇。

(一)《辨骚》篇

篇中提到《楚辞》,以《诗经》作为参照物:“班固以为……非经义所载。然其文辞丽雅,为词赋之宗”。刘勰先是对《楚辞》作了肯定:“雅颂之博徒”“词赋之英杰”,后又指出其背离雅正的几个方面:“诡异之词也……谲怪之谈也……狷狭之志也……荒淫之意也:摘此四事,异乎经典者也。”《楚辞》与《诗经》的发源地不同,色彩也不尽相同。前者想象丰富奇特且多谲怪诡异之辞,内容多为神话。而神话正是中国古代叙事小说的缘起。刘勰对异于《诗经》的谲怪诡异之辞持否定态度,原因在于刘勰是站在古时经典的立场上的。刘勰心中的经典,即符合“大道”的作品。

(二)《谐隐》篇

此篇中论述谐隐,用小说来做比:“然文辞之有谐隐,譬九流之有小说,盖稗官所采,以广视听。”周振甫先生认为“刘勰把谐隐比作小说,是恰当的……在‘稗官所采’方面,‘谐’‘隐’与九流之‘小说’是有相同的渊源的,其渊源就在于社会的现实生活……小说在三国时代的魏国,曾经成为一个人显示才学的一个方面……这种看重小说的风气到刘勰时转变了,所以他没有专篇来论述小说。”[13]张开焱则持不同意见:“《文心雕龙》文体论所收录的文体可以‘低级’到连民谚也不遗弃的程度,小说如果是一种文体,那刘勰就决无弃之不顾的可能。”[8]当时小说的发展具有开放性,虽有了一定程度的发展,但仍不具备固定的文体,所以没有专篇来论述。

(三)《诸子》篇

该篇中刘勰指出诸子之作合经入道:“诸子者,入道见志之书”;又离经背道:“诸子杂诡术也”。诸子一方面“入道见志”,一方面又“杂诡术”。“杂诡术”大多表现为“踳驳”:“蚊睫有雷霆之声……蜗角有伏尸之战;《列子》有移山、跨海之谈,《淮南》有倾天、折地之说:此踳驳之类也”,“踳驳”即那些用来讲述道理的传说。然而刘勰又说“列御寇之书,气伟而采奇”,“淮南泛采而文丽”,指出神话传说的艺术效果。刘勰对神话传说的态度分为两方面:内容上“杂诡术”“踳驳”,对此持否定态度;艺术修辞上有其特定的效果,持肯定态度。

(四)《论说》篇

刘勰褒扬“伦理无爽”、“圣意不坠”,贬弃“至如张衡《讥世》,颇似俳说;孔融《孝廉》,但谈嘲戏”。“俳说”“嘲戏”均表现为《汉志》提出的小道之说。又提出“一人之辨,重于九鼎之宝,三寸之舌,强于百万之师”,“伊尹以论味隆殷”,而《伊尹说》为《汉志》小说家所列书目,刘勰实际上指出了先秦小说乃出自诸子之“说”,“小说”乃“说”的一条支脉,这就又与《汉志》中“稗官”说相呼应。

三、《文心雕龙》的小说观念

尽管《文心雕龙》没有专篇来论述小说,却处处显示了刘勰潜在的小说观。当时,“小说”作为一种不入流的“边缘化”的存在,还不具备统一的文体,它是一种开放性的形态,包括了所有不入大道的话语样式,也就致使它以各类不固定的文体出现;而当今意义上的小说的一些个别表现特征却已经出现,比如“悦怿”,怪诞。刘勰则承袭了《汉志》的观点,认为小说尽管有旺盛的生命力,有可观之辞,依旧是不入流的。结合背景来看,当时文风混乱“中国本信巫,秦汉以来,神仙之说盛行,汉末又大畅巫风,而鬼道俞炽;会小乘佛教入中土,渐见流传。凡此,皆张皇鬼神,称道灵异”[4],在这种背景下,依现在的观点来看,小说似乎越来越偏向文学性,但是《文心雕龙》在此背景下匡正文风,难免带有当时的正统观念。

[1] 赵伯英,胡子远.《文心雕龙》小说理论蠡测[J].盐城师专学报(社会科学版),1989(3).

[2] 郝敬.刘勰《文心雕龙》不论“小说”辩[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2011(4).

[3] 姚娟.从诸子学说到小说文体——论《汉志》“小说家”的文体演变[J].西南交通大学学报,2009(1).

[4] (汉)班固.汉书艺文志.[M]上海:上海古籍出版社,2009.

[5] 鲁迅.中国小说史略[M].北京:北京大学出版社,2009.

[6] 魏征,令狐德棻.隋书(卷三十四)[M].北京:中华书局1973.

[7] 杜雲红.《隋书·经籍志》研究[J].山东大学博士学位论文,197-199.

[8] 张开焱.魏晋六朝文论中的小说观念与潜观念——以《文心雕龙》的文体论为例[J].暨南学报(哲学社会科学版),2007(5).

[9] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1958.

[10] 桓谭.新论[C]M黄霖、韩同文,选注.中国历代小说论著选·上.江西人民出版社,1982.

[11] (东汉)张衡.张震泽校注.张衡诗文集校注[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[12] 张开焱.中国古代小说概念流变与定位再思考[J].广西民族学院学报(社会科学版),1997(3).

[13] 周振甫.文心雕龙注释[M].北京:人民文学出版社,1981.

【责任编辑 咸增强】

2014-09-11

高明峰(1977-),男,江苏无锡人,辽宁师范大学副教授,博士,研究方向为古籍整理及文选学。

I206

A

1008-8008(2015)01-0035-03