基于因子分析的江苏城乡一体化发展研究

蔡瑞林 陈万明 岳丹丹

摘要:党的“十六大”到“十八大”均提出了城乡统筹发展的目标,城乡一体化由此成为近年的热点问题。梳理现有相关文献,选择了固定资产投资额、人口比例、恩格尔系数、在岗职工平均工资、消费水平、家庭人均收入、居民消费支出7组“城乡配对”的经济指标,通过年鉴收集数据,采用因子分析法对江苏省2000—2012年城乡一体化水平进行了评价。研究发现:江苏近13年城乡一体化呈现相对平坦的“U”形演化趋势,即从2000—2004年,城乡一体化水平缓慢下降;而从2004—2012年又持续上升,且城乡一体化水平相对较高,呈现出良好的发展趋势。结合党的十八届三中全会“新型工农城乡关系”构建需要提出了缩小城乡居民社会消费水平差距、缩小城乡居民收入差距、促进城镇化和新农村建设协调发展这3点对策。

关键词:城乡一体化;城镇化;因子分析法;城乡关系

中图分类号: F291 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)04-0414-04

收稿日期:2014-05-18

基金项目:江苏省高校哲学社会科学重大项目(编号:2013ZDAXM002);江苏省普通高校学术学位研究生科研创新计划(编号:KYZZ_01012014101)。

作者简介:蔡瑞林(1970—),男,江苏常州人,博士研究生,副教授,主要研究方向为人力资源与农村经济。E-mail:cairuilin@163.com。

党的十八届三中全会提出“健全城乡发展一体化体制机制,构建新型工农城乡关系”的目标,延承了“十六大”坚持的“城乡统筹、协调发展”和“十七大”强调的“统筹城乡发展、统筹区域发展”的改革目标,也更突显出城乡协调发展的重要性。但是,我国长期实行的城乡分治政策成为现今制约经济、社会全面、协调发展的主要矛盾,必须尽快消除城乡二元结构,实现城乡一体化和谐发展[1]。本研究从城乡一体化的内涵及相关理论入手,探讨以往相似主题研究中存在的问题,提出新型城镇化进程背景下江苏新型工农城乡关系的构建对策。

1 基本概念和文献回顾

1.1 城乡一体化的内涵

“十八大”报告提出的城乡一体化发展方针,为新型城镇化过程中的城乡关系协调发展指明了方向,也直接关系到全面建成小康社会的战略目标。关于城乡一体化的内涵,张建华等认为城乡一体化的根本目的是改变农村贫穷落后的面貌,消除城乡差距,由城乡二元结构转向现代化的城乡一元结构,最终实现城乡居民政治、经济和社会地位的平等,城乡生活方式的趋同,公共物品的享受基本一致[2]。陆学艺认为城乡一体化应该包括4个方面:一是城乡是相互依存的;二是城乡需要统筹发展;三是城乡一体化是一个进程;四是城乡一体必须对束缚城乡一体化进程的二元结构进行改革[3]。十八届三中全会则强调需要从加快构建新型农业经营体系、赋予农民更多财产权利、推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置、完善城镇化健康发展体制机制、推进农业转移人口市民化等方面健全城乡一体化体制机制。需要补充的是,与城乡一体化相近的是城乡协调发展,但2者都不是完全要求消除城乡之间的差异,而是强调城市和农村发挥各自优势,促进人力、土地、资本等资源在城乡之间高效、公平地自由流动,实现城乡在经济、社会与文化等方面的高度融合和协调发展。

1.2 城乡一体化评价的文献回顾

关于城乡一体化水平的测评,不同的学者提出了不同的方法。顾益康等较早提出了以城乡一体化发展度、差异度和协调度为主要内容的城乡一体化评估指标体系,用来准确评估和全面反映城乡一体化的进程[4],但没有进行相关的实证研究。王德文等则用城乡收入水平差距、消费支出差距、消费水平差距、城乡劳动力平均受教育年限、15岁以上人口文盲率、农产品收购价格指数、农村工业品零售价格指数7个指标测算了城乡之间的差距[5]。段娟等选择了42个指标,围绕城乡自然禀赋条件、城市化与城镇化体系、区位与基础设施、经济技术联系、社会文化关联和互动6个方面构建了我国区域城乡互动发展的指标体系[6]。岳利萍等选择了人均 GDP、第三产业占GDP比重、非农业人口占总人口的比重以及工农业劳动生产率比值等 4 个指标,就陕西省11个地级市城乡一体化进行了测评[7]。吴殿廷等则构建了效益与公平模型,选择了城镇人均可支配收入、农村人均纯收入和城镇化率3个指标就我国各地区城乡协调水平进行了测评[8]。钟春艳等选择了城乡居民家庭人均收入、城乡居民家庭人均收入增长率、城乡居民家庭人均生活费3个指标进行了城乡差距的测算,指出了统筹城乡发展的途径[9]。陈鸿彬设计了经济统筹、社会统筹、人民生活统筹及设施环境统筹发展4个子系统、42个指标的城乡统筹发展评价指标体系[10]。张德亮等选择了第二(三)产业产值与第一产业产值比、城乡居民人均纯收入比、城乡居民恩格尔系数比、城乡居民消费水平比、城乡就业人数比、城乡百户拥有的耐用消费品比、城乡人均娱乐教育文化服务费用比、城乡人均医疗保健费用比8项指标对云南省城乡统筹进行了实证研究[11]。曾福生等则从城乡二元劳动生产率、城乡居民恩格尔系数、支农支出占预算总支出的比重、城乡居民人均收入、城乡居民人均居住面积等5个指标测算了湖南省的城乡协调发展水平[12]。

综合现有相关研究,随着城镇化进程的推进,城乡一体化的内涵更加具体,并且富有时代意义。关于城乡一体化的测评,不同學者选择的经济指标存在很大的差异,即使对同一等级的区域,评价体系也存在显著差异。本研究以江苏城乡一体化发展作为研究对象,一是因为江苏苏南、苏中、苏北之间存在显著的发展差异,对研究省域城乡一体化而言具有代表意义;二是结合十八届三中全会关于“健全城乡发展一体化体制机制”改革的目标,研究东部沿海发达省份的城乡一体化问题,对构建新型工农城乡关系具有借鉴意义。

2 江苏城乡一体化评价的实证研究

2.1 指标选择

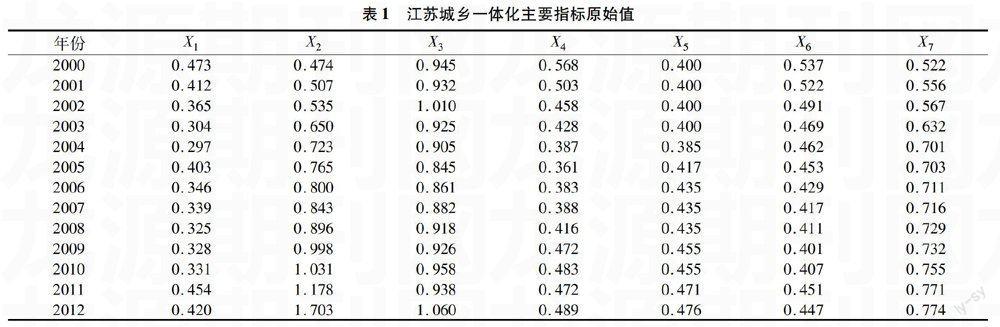

在查阅大量文献的基础上,综合考虑以下几个因素选择城乡一体化的评价指标:一是充分吸收现有相关研究的成果,特别是结合较新的权威期刊刊登的城乡协调发展或城乡一体化的评价指标;二是采用客观反映城乡协调发展程度的统计指标,为便于对比,选择“城乡配对”的指标,在具体建构时采用比值的计算办法,即把农村指标和城镇指标中较大的作为分母、较小的作为分子,使比值介于0~1之间;三是遵循指标的全面性和可操作性原则,在反复研究指标集的基础上,选择较新的或可获得的指标进行分析。参考钟春艳等[9]、张德亮等[11]、曾福生等[12]和“十八大”政府工作报告,选择了农村与城镇固定资产投资额之比(X1)、非农与农业人口数之比(X2)、城镇与农村居民家庭恩格尔系数之比(X3)、农业与城镇在岗职工平均工资之比(X4)、城乡消费水平对比(X5,以城镇居民为1)、农村与城镇居民家庭人均收入之比(X6)和最终消费支出中城乡居民消费支出之比(X7,以城镇居民为1)7组城乡配对指标进行分析。考虑到统计数据的可获得性并结合“十六大”以后关于城乡协调发展和城乡一体化相关论述,借助中国经济与社会发展统计数据库、江苏省统计年鉴等采集2000—2012年的统计原始数值,并在统一单位的基础上进行了配对比值计算,具体如表1所示。

表1 江苏城乡一体化主要指标原始值

年份 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

2000 0.473 0.474 0.945 0.568 0.400 0.537 0.522

2001 0.412 0.507 0.932 0.503 0.400 0.522 0.556

2002 0.365 0.535 1.010 0.458 0.400 0.491 0.567

2003 0.304 0.650 0.925 0.428 0.400 0.469 0.632

2004 0.297 0.723 0.905 0.387 0.385 0.462 0.701

2005 0.403 0.765 0.845 0.361 0.417 0.453 0.703

2006 0.346 0.800 0.861 0.383 0.435 0.429 0.711

2007 0.339 0.843 0.882 0.388 0.435 0.417 0.716

2008 0.325 0.896 0.918 0.416 0.435 0.411 0.729

2009 0.328 0.998 0.926 0.472 0.455 0.401 0.732

2010 0.331 1.031 0.958 0.483 0.455 0.407 0.755

2011 0.454 1.178 0.938 0.472 0.471 0.451 0.771

2012 0.420 1.703 1.060 0.489 0.476 0.447 0.774

2.2 因子分析

2.2.1 KMO和球形Bartlett检验 因子分析主要是采用降维的思想,根据相关性大小把原始变量分组(组内变量之间的相关性较高,而组间变量之间相关性较低),由此萃取出能够代表每组变量的公共因子。由于采用的是“城乡配对”的比值,因此直接将表2数据进行相关性分析,求解初始公共因子及因子载荷矩阵。在因子分析前,还进行了KMO和球形Bartlett检验。利用SPSS 16.0检验得出KMO检测统计量为0.539(大于临界值0.5),说明取样数据符合充足度要求;而球形Bartlett检验的卡方统计量为86.227,自由度为21,伴随概率的P值为0(小于显著水平0.05),拒绝相关矩阵是单位矩阵的原假设,表明适合进行因子分析。

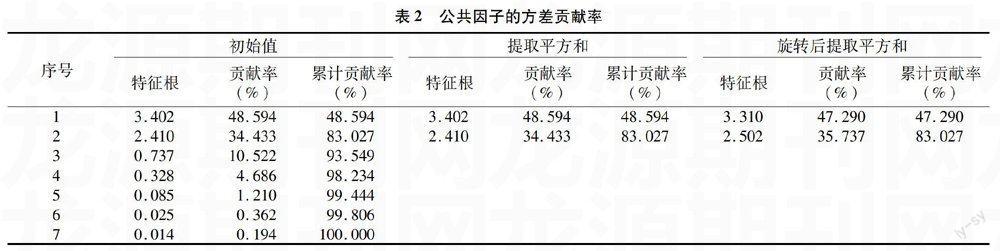

2.2.2 初始公共因子及因子旋转 采用通常的主成分分析法提取公共因子,以特征值大于1并结合碎石图确定公共因子数量为2个,结果显著相关矩阵的前2个特征值大于1的因子的累计方差解释率为83.027,说明2个公共因子保留了绝大部分原始信息。以方差极大化为准则进行因子正交旋转,以便根据旋转后的因子载荷矩阵得到明确经济意义的主公共因子,旋转后其总体因子的方差贡献率仍是83.027,具体如表2所示。

2.2.3 公共因子得分 方差极大化旋转使得每个因子载荷的平方按列向0和1两极分化,结果所有指标只在单一因子的绝对值接近或大于0.6,说明所有指标能够进行经济意义上的结构简化。第1公共因子F1在X2、X5、X6、X7共4个指标上载荷的绝对值均大于0.6,可以解释为城镇化进程中城乡居民社会消费的变化;第2公共因子F2在X1、X3、X4共3个指标上载荷的绝对值均大于0.6,可以解释由于城乡固定资产投资差异造成的城乡居民收入的影响。根据旋转后的因子得分矩阵,将公共因子用回归系数表示为7个评价指标的线性组合,利用表2原始变量的标数化后的Z值,可以计算出各个公共因子的得分,具体如下式所示:

F1=0.002X1′+0.085X2′+0.103X3′-0.006X4′+0292X5′-0.221X6′+0.271X7′;

F2=0.312X1′+0.126X2′+0.317X3′+0.358X4′+0121X5′+0.195X6′-0.096X7′。

然后以2個公共因子方差贡献率为权数,对相应各公共因子的得分进行加权计算,得出江苏2010—2012年城乡一体化的因子综合得分,具体公式如下:

Fi=∑nk=1Fik·Wk。

式中:Fi为第i年江苏城乡一体化的因子综合得分,Fik为第i年第k个公共因子的得分,Wk为第k个公共因子的方差贡献

表2 公共因子的方差贡献率

序号

初始值 提取平方和 旋转后提取平方和

特征根 贡献率

(%) 累计贡献率

(%) 特征根 贡献率

(%) 累计贡献率

(%) 特征根 贡献率

(%) 累计贡献率

(%)

1 3.402 48.594 48.594 3.402 48.594 48.594 3.310 47.290 47.290

2 2.410 34.433 83.027 2.410 34.433 83.027 2.502 35.737 83.027

3 0.737 10.522 93.549

4 0.328 4.686 98.234

5 0.085 1.210 99.444

6 0.025 0.362 99.806

7 0.014 0.194 100.000

比率。由此得到江苏2010—2012年城乡一体化的因子得分,具体如表3所示。

表3 江苏2010—2012年城乡一体化因子得分表

年份 公共因子

F1得分 公共因子

F2得分 综合得分

2000 -1.534 1.675 -0.153

2001 -1.340 0.789 -0.424

2002 -0.974 0.546 -0.320

2003 -0.707 -0.563 -0.645

2004 -0.559 -1.102 -0.793

2005 -0.261 -0.917 -0.543

2006 0.117 -1.035 -0.379

2007 0.269 -0.972 -0.265

2008 0.452 -0.701 -0.044

2009 0.807 -0.229 0.361

2010 0.934 0.049 0.553

2011 1.017 0.833 0.938

2012 1.780 1.627 1.714

从公共因子F1得分看,13年间整个水平呈现持续上升的趋势。由于公共因子F1主要包含了X2、X5、X6、X7 这4个指标的信息,从表3可以看出,2000—2012年F1得分单调递增,说明在13年的城镇化进程中,江苏农业转移人口市民化程度持续提升。究其原因,主要是13年间江苏城镇化的水平持续递升,X2从2000年的0.474上升至2012年的1.703;X5也单调递升,从2000年的0.4上升至2012年的0.476;但是,13年间城乡居民人均收入的差距仍然在扩大,说明虽然一部分农业转移人口实现了市民化,但由于工作技能、社会资本、就业歧视等原因,进城农民的就业质量与原有城镇居民之间的差距仍然在扩大;但是,城镇化同时带来了城乡居民消费观念、生活方式、价值观念的融合,农村居民的传统的“节俭”消费观念也发生了变化,直接导致了X7比例的單调递增。

公共因子F2主要包含了X1、X3、X4这3个指标的信息。公共因子F2从13年间的折线图看呈现明显的“U”形,即2000—2004年呈下降趋势,2004—2007年基本在谷底徘徊,从2007—2012年又呈上升趋势,城乡固定资产投资差异造成的城乡居民生活水平的差异呈现出“U”形的变化。2005年是X4走势的1个拐点,X4从2000年至2005年呈下降趋势,而在2005—2012年又呈上升趋势,整体走势与公共因子F2相似。2005年10月,江苏在全国率先开展新一轮镇村布局规划大调整,新农村建设开始全面铺开,农村社会生产生活设施的固定投入得到加强,使得X1也呈现“U”形的变化趋势。

江苏2010—2012年城乡一体化的因子综合得分呈现平坦的“U”形变化,如图1所示。

从图1可以看出,因子综合得分大于0的年份,意味着发

展水平处于13个年份的平均水平之上,反之是平均水平之下。从2000—2004年,城乡一体化水平呈缓慢下降趋势;而从2004—2012年又呈明显的持续上升趋势,说明城乡之间的差距持续缩小,呈现城乡协调发展的趋势。13年间,江苏城镇化率持续提高,并在2010年实现了非农业人口首次超过农业人口,虽然城乡居民的人均收入仍然扩大,但城镇化更显著地带动了农村居民的消费,使得城乡居民的消费水平持续缩小,加上2005年后新农村布局规模大调整的政策因素,使得2008年后城乡一体化水平持续提升。

3 主要结论与政策建议

3.1 主要结论

省域城乡一体化(或城乡协调发展)是近年来国内研究的热点,但结论因各省域实际情况不同而存在较大的差异。曾福生等在湖南城乡协调发展中发现改革开放后湖南城乡协调发展呈现振荡的波动,但距离城乡一体化相差甚远[12];唐建等在研究重庆城市农村发展中发现无论是经济绩效、社会绩效还是生态绩效,重庆城市带动农村协调发展的绩效都较差[13]。城乡失衡发展的结论同样在江苏城乡一体化的实证研究中得到验证,2000—2008年城乡一体化综合得分均为负值,说明我国城乡二部门的城市偏向政策效应仍然在沿海发达省份存在,实现城乡一体化仍是长期过程。更进一步,2009—2012年江苏城乡一体化相对水平得到持续提高,说明在工业化后期的江苏,城乡一体化的步伐得到了明显提升,城乡一体化水平与中部的省份呈现出不同的趋势。事实上,结合表2单项指标的分析也验证了这个结论,2000—2009年间,非农与农业人口数之比从0.474提升至0.998,而2010年则是一个拐点,此后江苏非农业人口数大于农业人口数量。类似的结论在城镇与农村居民家庭恩格尔系数之比单项指标上也得到了体现,2012年江苏城镇居民家庭的恩格尔系数大于农村居民家庭恩格尔系数,意味着城乡整体的相对富裕程度也出现了拐点。结合相关研究可以发现,整体而言江苏城乡一体化水平处于较高的水平,而且呈现出良好的发展趋势。

需要指出的是,由于评价指标选择的不同,实证研究的结果也会出现偏差。本研究选择了城乡配对指标进行评价,一定程度上解决了指标选择中的偏颇问题。但不足之处是未能更多地反映江苏城乡社会文化、生态环境的一体化程度,因此,研究结论更多地反映了江苏城乡经济一体化程度。

3.2 政策建议

3.2.1 缩小城乡居民社会消费水平差距 从表3可以看出,从2000年起到2012年止,F1城乡居民社会消费的第1公共因子得分呈持续上升趋势,说明就江苏而言,城乡居民消费支出的差距在不断缩小。但是,城乡居民消费水平差距的缩小并不意味着城乡居民消费水平的等同,事实上,从表1可以看出,农村居民家庭人均收入只是接近城镇居民家庭人均收入的一半。说明我国历史遗留的城乡二元结构制约着城乡一体化的进程,城市偏向的城市-工业化发展模式,造成了城乡关系扭曲、城乡差距扩大的问题。就江苏而言,2000—2012年间农村固定资产投资额始终不到城市的一半,这种城市偏向政策不仅严重损害了农业部门的利益,而且阻碍了整个国民经济的健康发展[14]。对于江苏这样步入工业化中后期的沿海经济发达省份,由于城镇化水平滞后于工业化水平,因此,一方面需要继续提高城镇化水平,有序地推进农业转移人口的市民化,另一方面要继续缩小城乡居民社会消费水平的差距,不能因为现在的差距缩小了就认为农民的生活已经富足了。在城镇化的推进中,一方面要推进城乡资源要素的平等交换和社会公共资源的城乡均衡配置,保护农民宅基地用益物权,保障农民更多的财产权利;另一方面要利用城镇化拉动农民的潜在消费需求,通过提高农村社会保障水平,消除农民因为医疗、教育、住房压力顾虑而“捂住钱袋子”不敢消费,由于目前江苏农村居民消费水平仅相当于城市居民水平的一半,把城镇化作为拉动消费(特别是农村消费)的发动机仍有大潜力可挖。

3.2.2 缩小城乡居民收入差距 胡鞍钢等提出中国经济社会正从城乡二元结构向农业部门、乡镇企业部门、城镇正规部门与城镇非正规部门的四元结构转型[15]。城镇化推进虽然消除了原有的城乡二元结构,但同时由于半城镇化现象和城乡社会阶层的进一步分化,无论是城镇还是农村又出现了新的社会结构转型。但从表2可以看出,尽管江苏城乡一体化程度相对较高,城乡居民在家庭人均收入、在岗职工平均工资、消费水平等指标上还存在明显差距。以健全城乡发展一体化体制机制为短期目标、推进新型城镇化道路为长期目标,对于拉动农村消费、全面建设小康社会具有积极意义,但当前要务是缩小城乡居民收入差距。对于江苏而言,当前需要抓好4个方面工作:一是健全多层次资本市场体系,为众多转型升级中的乡镇制造企业(特别是科技型小微企业)提供必要的金融服务,促使传统制造业高端化发展,促进江苏乡镇企业部门的发展;二是构建新型农业经营体系,特别是要利用好农村宅基地、农民住房财产改革政策,一方面增加农民财产性收益,另一方面促进农田承包经营权向新型农业经营体系转变,提高农业经济活力;三是促进农业规模化、专业化、现代化经营,鼓励发展农村合作经济,把传统的小、散、弱的单一农户经营向农业专业化、产业化方向转变;四是提高进城农民的收入水平,确保农民真正实现在消费方式、生活方式、文化融合等方面达到城镇居民的水平,实现“人的城镇化”的内涵质量。

3.2.3 促进城镇化和新农村建设协调发展 从农村与城镇固定资产投资额之比(X1)看,江苏农村的公共资源投入越来越得到重视,这一方面是对原有城市偏向政策的纠正,另一方面是江苏协调发展的体现。目前,以上海为龙头、南京为副中心的沪宁线城市群格局已经形成,江蘇受益于长三角核心都市圈区位优势,一方面可以充分利用好南京等13个地级市的聚集效应,推进农业转移人口市民化,逐步消除户籍制度对人口流动的限制,让符合条件的农业转移人口转变为城镇居民,为农村土地、人力资源的集约利用奠定基础;另一方面可以利用上海等增长极的辐射效应,形成增长极、中心城市、小城镇和乡村功能互补、相互促进的城乡一体化都市圈,最终促进工业向集中发展区集中、农民向城镇和新型社区集中、土地向适度规模经营集中。需要强调的是,城乡一体化是城乡在经济、社会与文化等方面的相互融合和协调发展,不等于城乡完全一致。江苏的城乡一体化必然是围绕上海这个巨型城市群的增长极和南京等13个中心城市,积极培育沿江城市群、沿海城镇轴、沿东陇海城镇轴和沿运河城镇轴,围绕南京、苏锡常、徐州三大都市圈,进一步抓好中小城镇的建设,从而最终形成城镇与新农村纵横交错的空间格局。

参考文献:

[1]段禄峰,李永红. 制度创新与城乡一体化和谐发展问题研究[J]. 江苏农业科学,2012,40(3):399-402.

[2]张建华,洪银兴. 都市圈内的城乡一体化[J]. 经济学家,2007(5):98-104.

[3]陆学艺. 城乡一体化的社会结构分析与实现路径[J]. 南京农业大学学报:社会科学版,2011,11(2):1-5.

[4]顾益康,许勇军. 城乡一体化评估指标体系研究[J]. 浙江社会科学, 2004(11):95-98.

[5]王德文,何宇鹏. 城乡差距的本质、多面性与政策含义[J]. 中国农村观察,2005(3):25-37.

[6]段 娟,鲁 奇,文余源. 我国区域城乡互动与关联发展综合评价[J]. 中国人口资源与环境,2005,15(1):76-81.

[7]岳利萍,白永秀. 陕西城乡一体化水平判断与城乡协调发展对策研究[J]. 西北工业大学学报:社会科学版,2006,26(2):39-44.

[8]吴殿廷,王丽华. 我国各地城乡协调发展的初步评价及预测[J]. 中国软科学,2007(10):111-135.

[9]钟春艳,李保明,王敬华. 城乡差距与统筹城乡发展途径[J]. 经济地理,2007,27(6):936-938.

[10]陈鸿彬. 城乡统筹发展定量评价指标体系的构建[J]. 地域研究与开发,2007(4):62-65.

[11]张德亮,姜 玥. 云南省城乡统筹发展实证分析[J]. 华东经济管理,2008,22(11):42-46.

[12]曾福生,吴雄周. 城乡发展协调度动态评价[J]. 农业技术经济,2011(1):86-92.

[13]唐 建,彭 珏. 城市带动农村发展绩效评价[J]. 农业技术经济,2009(6):50-61.

[14]王颂吉,白永秀. 城市偏向理论研究述评[J]. 经济学家,2013(7):95-102.

[15]胡鞍钢,马 伟. 现代中国经济社会转型:从二元结构到四元结构(1949—2009)[J]. 清华大学学报:哲学社会科学版,2012,27(1):16-29.