孙中山奉安南京前后的政治形象宣传

付启元

(南京市社会科学院,江苏南京,210018)

中国近代以来,国家的现代化是一个重要的历史性任务。在国民政府构建现代民族国家的过程中,孙中山及其思想是重要的政治资源。其生前,孙中山为革命奋斗一生,提出了国家建设和发展的宏伟规划《建国方略》和《建国大纲》;其身后,孙中山创建的国民党政权则充分利用了孙中山的历史影响,对其纪念和崇拜是一个持续发展的过程。中山陵建成后,将病逝于北京、灵柩暂厝于西山碧云寺的孙中山安葬于南京,成为国民政府整合社会、巩固其统治的一个极好的历史机遇。

奉安大典是南京国民政府于1929年6月1日举行的盛况空前的孙中山灵柩安葬南京紫金山的仪式。这一仪式在空间和时间上都影响深远。经过严密的组织和安排,动用很多人员,将孙中山的灵柩从北京移至南京紫金山安葬,其仪式并非是局限于北京和南京两地的国家安葬典礼,而是一场由国家与民间共同参与完成、影响波及各地的全国性仪式。为此,国民政府全力以赴,不仅隆重操办,而且在孙中山奉安南京之前就提前预热,策划和组织了丰富多彩的宣传纪念活动。本文试以江浙沪地区留存下来的孙中山奉安南京的文物资料为关注视角,来解读这些纪念活动的意义所在,以及这一活动对中国历史的影响。

“总理安葬纪念”宣传单

一、孙中山奉安南京前的筹备和宣传

1929年初,中山陵的主体工程完工。1月14日,南京国民政府公布了《总理奉安委员会章程》,正式组成奉安委员会。上至奉安委员会主席蒋介石,下至南京特别市市长刘纪文,共有28名重要人物充当委员,分成总务、文书、财务、布置、警卫、典礼、招待、交通八个组,后来又增设卫生组,共九个组,参与筹划奉安大典相关事宜。

奉安委员会的重点工作是奉安宣传与仪式安排。1月17日,委员戴季陶、孙科、叶楚伧在国民党中央常委会第191 次会议上提出《总理奉安之纪念与宣传办法》,获得通过,其中包括安葬日纪念办法、全国举行总理安葬纪念大会、沿途各地举行迎榇纪念大会、南京举行迎榇纪念大会、北平(1927年国民政府定都南京后,将北京改为北平)举行送榇纪念大会以及组织迎榇宣传列车等宣传计划。

为广泛宣传奉安大典,达到全民皆知的宣传效果,总理奉安委员会自5月13日开始,先后在上海《民国日报》《申报》刊登奉安公告。北平《民国日报》,天津《大公报》《益世报》《泰晤士报》等表示“愿尽义务不收广告费”,《世界日报》《北平日报》等“均取最低廉之费,以表示对总理最后之敬意”[1]。各地党部全力发动当地报纸广泛报道,奉安大典遂成为全国新闻热点。

国民政府特别重视对普通民众的宣传,强调宣传品“内容不可复杂,文字须雅俗兼通”[2],宣传形式简明、直观,统一规定宣传方式为:“一、编发各种宣传品。二、讲演总理革命之伟大精神及史略。三、演放有关总理革命之各种影片。四、奏演哀乐及留声机之总理演说片。五、张贴各种迎榇图画、照片”[3]。

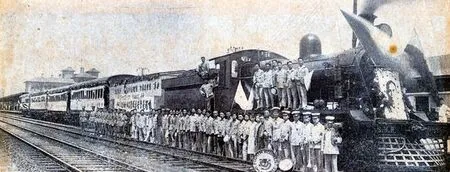

在众多的奉安宣传计划和形式中,宣传列车的举措非常引人注目。特别组织的迎榇宣传列车计划周身漆满青白色迎榇宣传标语、国民革命标语及国民党党徽等图画,系挂电灯与青白色花球,车首安置总理遗像及党国旗,车内悬贴总理遗嘱、有关总理孙中山的各种画片、照片、文字等。

为此,国民政府专门开通了迎榇宣传列车,规定“车停各站时,任人围观”。宣传列车“车头悬总理遗像及党国旗,寓总理领导时代前进之意。故各地民众到站迎车者,遥望宣传列车驰至,莫不先对总理遗容得深刻之印象”。列车两旁均布置图画、标语及文字,皆简明扼要,目的是“俾各地劳苦民众得有简要之概念”。有两条标语极为醒目:“把中华民族从根救起来”、“对世界文化迎头赶上去”[4]。

宣传列车以南京、北平两地为中心,贯穿南北。其中国民政府组织的沪宁、沪杭两路宣传列车影响较大,留下了很多资料。此路列车由杭州开往上海、南京,沿途停靠各站,进行奉安相关事宜的广泛宣传。5月24日,沪杭宣传列车抵达杭州后,积极参加各界代表大会,在体育场化装演讲,吸引民众的关注。上海少年宣讲团化装表演“总理英伦蒙难记”,浙省党部组织表演歌舞新剧、发表演说,全场民众达1 万多人[5]。沪宁、沪杭两路宣传列车还在江苏昆山、苏州及无锡表演“天下为公”的剧目,各地均有数万人参加,演出结束后呼口号而散[6]。

此外,为了烘托仪式的气氛,加大宣传力度,国民政府从中央到地方,制作和出版发放了大量须知、纪念册、画刊等宣传品,让民众充分了解奉安大典的重要性与神圣性。如中国国民党上海特别市党部宣传部印发了《总理事略》《总理安葬宣传要点》等资料,无锡五大印书局出版了《总理奉安须知》,中央宣传部编印了《总理奉安画刊》并随《中央日报》奉送,第三十八军政治训练部刊物《三民旬刊》出版了《总理奉安专号》,刊登孙中山逝世的图片、遗墨、著述书目、葬礼实况及各界祭文、挽联等。据统计,各类纪念刊物共有22种[7]。

二、奉安宣传资料的主要内容和概况

孙中山安葬南京之前,各地的国民党党部制作了大量的宣传资料,形式多样,以印刷体的宣传资料为主,字体为繁体宋体,版面是竖行排版,文中有简单的标点符号,提到“总理”两字时,前面统一空出一格,以示尊重。此后的民国书籍中,凡是提到“总理”两字,前面均空出一格。如中央陆军军官学校洛阳分校特别党部编纂,于1935年8月发行的《总理生平事略》等相关书籍,都是如此排版。

在众多宣传资料中,以南京、上海和杭州地区的最有代表性,这也是国民党统治的核心区域。其中以“总理奉安沪宁沪杭两路宣传列车委员会”印发的资料保存较好,品相完整,品种最为齐全,每件都在最左边或是最下面印有“总理奉安沪宁沪杭两路宣传列车委员会”的字样。主要如下:

1、“三民主义”宣传单,蓝色纸张印刷,长18厘米,宽9.8厘米。采用标语的形式,简明扼要地解释了孙中山的三民主义思想:一方面从理论的角度进行了通俗易懂的阐释,三民主义就是民有、民治、民享的意思,即国家是人民所共有,政治是人民所共管,利益是人民所共享。三民主义是促进中国之国际地位平等,政治地位平等,经济地位平等,使中国永久适存于世界,所以说三民主义就是救国主义。另一方面,为迎合普通民众的接受和认知程度,把三民主义和发财主义相联系,并说三民主义很像发财主义,只是因为发财不能包括三民主义,而三民主义可以包括发财。这也是民国时期宣传孙中山思想的一个很有意思的现象。

2、图表形式的“总理的三民主义”宣传单,黄色纸张印刷,长27.3厘米,宽19.6 厘米。分别从目的和办法两个方面用图表的形式解读三民主义。民族主义的目的是打破种族上的不平等阶级,实现民有。办法是对中国则力图使中国民族自求解放,国内各民族一律平等。对世界则联合世界上被压迫的民族共谋解放,全世界的各民族一律平等。民权主义的目的是打破政治上的不平等阶级,实现民治。办法是给予人民四种政权:选举权、罢免权、创制权、复决权,让政府实施五种治权:立法权、司法权、行政权、监察权、考试权。民生主义的目的是打破社会上的不平等阶级,实现民享。办法是平均地权和节制资本。平均地权则是规定土地法、土地使用法、土地征收法、地价税法,让地主自行报价,照价征税,照价收购,土地之增价归社会所有。节制资本分为节制私人资本和发展国家资本两方面。节制私人资本是允许私人企业自由发展,但限制私人资本操纵国民生计。发展国家资本规定有独占性者由国家经营管理,私人能力不能举办者由国家经营管理。

3、孙中山逝世纪念日的宣传单,蓝色纸张印刷,长15.3 厘米,宽5.4 厘米。竖行的排版,上面写着“中华民国十四年三月十二日是总理逝世的忌辰!”

4、举行奉安大典日期的宣传单,蓝色纸张印刷,长15.3 厘米,宽5.4 厘米。同样的竖行排版,写着“中华民国十八年六月一日是 总理安葬的丧期!”1925年3月12日和1929年6月1日,这两个具有特殊纪念意义的日子被隆重地告知普通民众,由此我们可以感受到民国时期对孙中山格外尊重的一种方式和纪念。

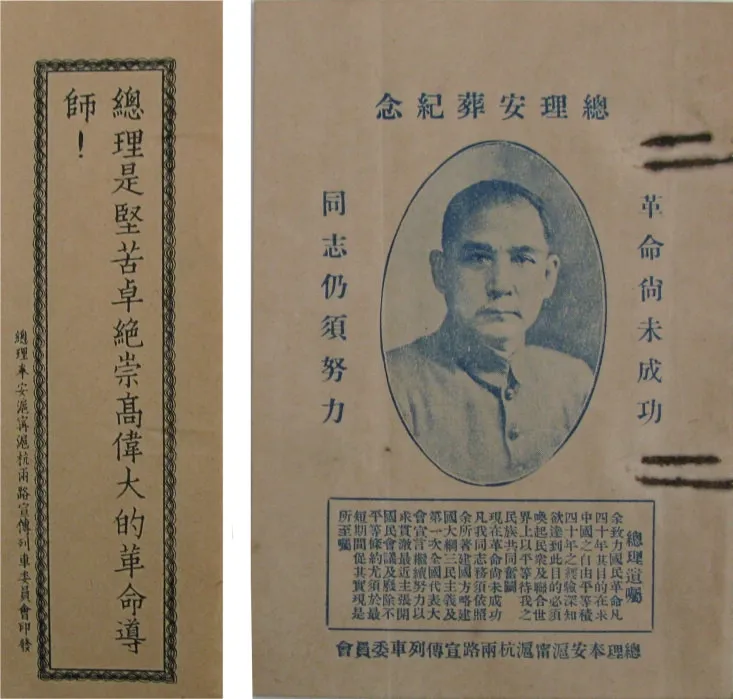

5、图文并茂的“总理安葬纪念”宣传单,黄色纸张印刷,长14厘米,宽9.8 厘米。正中上面从右至左写着“总理安葬纪念”,中间是一幅孙中山晚年的标准像,在国民政府的官方场所中公开悬挂的标准像。图像的右、左写着孙中山生前的遗言:革命尚未成功,同志仍须努力。图像的下面印有民国时期的人们所熟知的未加标点的总理遗嘱:“余致力国民革命凡四十年,其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验,深知欲达到此目的,必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗。现在革命尚未成功,凡我同志,务须依照余所著《建国方略》《建国大纲》《三民主义》及《第一次全国代表大会宣言》,继续努力,以求贯彻。最近主张开国民会议及废除不平等条约,尤须于最短期间促其实现。是所至嘱。”

6、宣传孙中山历史地位的标语宣传单,上面的内容是:总理是坚苦卓绝崇高伟大的革命导师!黄色纸张印刷,长15.8 厘米,宽9.8厘米。

7、“为总理奉安告民众书”,长27.3 厘米,宽26 厘米,黄色纸张印刷。800字左右的长文主要阐述了孙中山的崇高地位和高尚的人格魅力,以及三民主义和五权宪法对于中国的重要。文中说:“孙先生以其毕生之精神,尽瘁于国民革命,其奋斗之历史,已可仰其坚苦卓绝之精神,及其伟大的人格。先生手创之三民主义,乃综合中外古今文化,顺应世界潮流而成为指导革命之最高原则,博大精深三民主义,非特足以指示中国国民革命之理论与行动,亦为全世界求永远和平必由之途径。至于五权宪法,尤为孙先生研考世界政治之得失根源,洞察政治问题之症结,所独创的最进步最完善之新制,古今中外政治之积弊,且可彻底解决近代民主政治之缺点。”所以呼吁民众要严肃哀敬地举行隆重的孙中山奉安大典,要继续孙中山的革命精神。

8、“同胞都要奉行三民主义”宣传单:黄色纸张印制,长34.5 厘米,宽19.4 厘米。这是根据孙中山生前的演讲录音整理的宣传资料,1924年5月30日,孙 中 山 应 上 海《中国晚报》之邀请而演讲并制作,在广州由留声机录制。共分为四片:第一片中说明我们中国以前是很强盛的,近来落后了,需要奋起急追。第二片继续之前的内容,阐述中国需要革命的三民主义来救中国。第三片呼吁国人都来仔细研究三民主义,以便立志来救中国。第四片申明革命党的责任,要排除假革命党的干扰和破坏,让国民都知道真革命党是为国牺牲的,是成仁取义的,是舍命救国的,能让一般国民跟从真革命党来革命,中国才有救。这次演讲的全文800字左右,后来被收录在《孙中山全集》第10 卷(中华书局1986年版,第236页)。

宣传列车

三、可供研究的历史价值和现实意义

奉安大典在国民党的执政历程中具有重要的意义。它通过全面的社会宣传,一方面尊崇了孙中山的历史地位,另一方面确立了国民党执政党的形象和权力体现,从而在客观上起到了民族凝聚力的作用。而奉安之前的这些宣传纪念活动则充分保证了奉安大典能够达到预期的效果,不至于成为孤立的、单独的历史事件,从而成为一场轰轰烈烈的官方和民众共同纪念孙中山的政治活动。

奉安大典的宣传方针是十分明确的,就是要向全国人民宣传孙总理遗教,仪式与宣传活动体现出严格的规范性和统一性。国民党中央宣传部负责制定统一的宣传大纲、标语与口号,宣传孙中山一生的事业是“领导中国民族独立、文化复兴、民生发展之国民革命运动”。大纲反复强调三民主义是立国之本,而奉行三民主义的国民党是领导国民建设中华民国的唯一合法政党,因此要求国民“拥护本党、赞助本党”,将中国建设成为“民有民治民享之新中华民国”[8]。宣传部拟定一般性标语、与宣传画相配标语、宣传口号各12 条,内容基本相似。这在沪宁、沪杭和上海国民党党部散发的宣传资料中有鲜明的体现。

国民党试图通过奉安大典在全国发起声势浩大的党化宣传和教育运动,向广大民众强势灌输该党的意识形态。标语与口号是典型的政治话语,简洁明了,便于记忆,体现了国民党的权威意识。由于国民党掌控了新闻媒体,可以调动一切国家资源,经过生动形象的传媒语言,向民众传达必要的信息,使得奉安大典成为民众皆知的国家大典,达到了国民政府的宣传目标。

奉安大典之前,国民党官方在江浙沪地区的宣传形式丰富多样,宣传品的制作也突出不同的层面,有传单式的,有布告式的,有标语式的,有的宣传单可以做书签,如“总理是坚苦卓绝崇高伟大的革命导师”,从不同方面体现孙中山的历史地位和其三民主义思想的重要。此外,国民党还动用铁路资源,在重要地区组织宣传列车,精心策划和操作宣传列车的沿线造势。“由游戏之中将革命之意义刺入民众之脑际”,采取演讲集会、话剧等形式,充分扩大孙中山奉安南京的历史影响,取得了预期的宣传效果。

经过前期众多宣传活动的开展,奉安大典取得了预期的效果,确立了孙中山在民众心中至高无上的领袖地位。从奉安之前的宣传资料可以看出,国民政府对于奉安大典的筹备和宣传可以说是煞费苦心,并且在全国取得了一定的效果,在历史上具有重要的意义。通过国民党的大力引导和广泛宣传,在全民族的民众中形成了一定的共识:孙中山是为国为民的民族伟人,是国民党的精神领袖,是中华民族的象征符号。可以说,奉安大典在近代中国的民族意识重塑的过程中具有特别的意义,突出和强化了孙中山的历史地位。在近代军阀割据的动乱形势下,在内忧外患、一盘散沙的危机之下,通过大力突出孙中山的正面积极形象,极大地增强了国家的凝聚力和向心力,并为随后到来的抗日战争提前准备了民众基础。

奉安大典之后,中国面临着日本侵华的严重危机,1931年爆发了日本侵略东北的“九一八”事变,1932年爆发了日本侵略上海的“一二八”事变。在民族危亡之际,国民党希望凝聚民心,整合国家资源,将孙中山提升为全民族与国家的象征。1935年,蒋介石将孙中山精神提升为“中华民国之国魂”。1937年抗战全面爆发,在艰苦的八年抗战中,为适应抗战环境,国民党建构并利用了孙中山的民族领袖形象。1940年4月1日,国民政府发布渝字第319 号训令,通令全国尊称孙中山为“中华民国国父”。此举有助于争取社会各界及各党派的支持和合作,增强了民族凝聚力和自信心,对推动全民族的抗战具有积极的正面意义,并最终取得了全民族抗战的彻底胜利。

[1]《迎榇专员办事处日记》,南京市档案馆、中山陵园管理处编:《中山陵档案史料选编》,江苏古籍出版社1986年版,第302页。

[2]《沿途各地迎榇纪念大会宣传计划》,《中山陵档案史料选编》,第325页。

[3]《总理奉安之纪念与宣传》,《中山陵档案史料选编》,第324-328页。

[4]《沿途各地迎榇纪念大会宣传计划》,《中山陵档案史料选编》,第356、352-353、357页。

[5]《两路宣传列车在杭工作》,上海《民国日报》1929年5月27日;《沪方各界敬谨参加大典》,上海《民国日报》1929年5月30日。

[6]《沪宁沪杭两路宣传列车在苏锡之宣传》,上海《民国日报》1929年6月1日。

[7]陈蕴茜:《国家典礼、民间仪式与社会记忆:全国奉安纪念与孙中山符号的建构》,《南京社科科学》2009年第8期。

[8]《总理安葬宣传大纲》,《中央周报》第50期,1929年5月20日。