企业转型设计中的六个关键步骤

许正

企业转型的起点

企业转型这个宏大命题起点,源于一些最基本的逻辑和决策,尤其是对内外环境和未来发展的洞察,以及最基本的判断。这是考验每一个企业家关键能力的地方,也是企业家精神的基本要素。

首先,企业家需要对自身企业所处的产业以及产业周期有一个清醒的了解。

商业模式创新和运营模式的优化与再造是持续不断、循环往复的过程,我们的产业总体上处于哪个阶段,我们的企业在产业周期中处于什么状态,这是一个必须首先回答清楚的问题。

对于商业模式创新的机会,企业如果要进入,一定要清晰地知道进入的是哪一个区间。区间一的进入意味着巨大的风险和不确定性,如果企业的资源投资的多样性和现金储备可以承受这样的风险,如果企业家甘于冒风险,就可以尝试进入。进入区间二,会成为成熟商业模式红利的分享者,而且面临激烈的市场竞争,但是这个阶段无疑是企业进行转型的最佳阶段。对一个成熟的商业模式的复制,是很多企业转型的必由之路,但是企业所依据的资源优势、组织优势、人才优势是否匹配,是需要进行深度思考和筹划的。如果产业已经进入到了过度竞争,提升效率就会成为产业发展的必然趋势。在这个阶段不断优化效率,通过各种方式提升竞争能力的企业将最终胜出。

因此,对于产业周期和企业自身发展阶段的准确把握,是企业洞察产业规律以及企业转型的关键点。在产业周期的不同阶段,客户的需求也是不同的,企业需要重新思考如何做到“人无我有,人有我优,人优我转”,以清晰地界定自身的位置,而不是随波逐流。

其次,我们不能忽视市场环境下出现的产业变化的任何端倪。事实上,很多企业的转型都是因为对这种市场机会端倪的识别和跟进,从而开启了自身的企业转型之旅。

IBM在20世纪90年代由郭士纳引领的转型,就在于他们發现了在客户机服务器时代,依旧有大量的大型客户需要系统集成服务——为他们将零散的技术产品整合成解决方案并完成交付——当这一需求信号不断地由业务人员传递回公司,并且被高层捕捉的时候,敏锐的企业家会甄别这些信息到底意味着什么,是机会还只是零散的市场噪声,并作出明智的决策。陕鼓集团的企业家,因为敏锐地捕捉到了客户对工程总承包所代表的服务的需求,于是锐意变革,将自身从传统的装备制造型企业转变成了解决方案和服务提供商。善于识别这些新的市场需求,并且发现背后所代表的市场趋势,实际上是每一个企业家所必备的企业家精神要素。

最后,所有企业的转型都要依据自身的优势,那种另起炉灶的方式往往风险巨大。有人可能会质疑,随着市场环境的变化,我原有的优势是否能够继续依赖,我原有的优势是否能在变革的商业环境中继续保持。对这个问题的答案不是“是”或“否”,而是“必须”。基于自身的优势,不意味着我们要固化在过去的模式中,因为任何一个企业不可能不从今天走向未来。

富士胶片的成功转型就是因为他们洞察到了自身的技术优势是在材料和化学技术方面,因此当他们舍弃胶片业务的时候,依旧可以进入到医疗甚至化妆品行业,而不被这个时代所抛弃。

那些核心优势并不明显的企业要完成转型,其实是相当困难的。当然这并不排除企业在转型过程中开发自身新的优势,去寻找新的技术,塑造新的能力。这个过程其实已经不是转型,而是真正的创新和创造一个新的业务。这个过程的艰险和未知当然都是非常巨大的。

对自身优势的识别,去捕捉市场上浮现的新的机会,并且将机会区分为商业模式创新的机会和运营模式再造的机会,从而在其中立足,是每一个企业在进行转型时可以参考的基本逻辑。对于商业模式创新的转型,企业需要搭建强大的运营支撑基础。对通过运营模式优化或再造方式进行转型的企业(这也是今天大多数企业所采取的方式),一定要注意到所固化的流程和方法,不要成为下一次进行商业模式创新的羁绊。对那些进行运营模式优化的企业来说,敏锐地洞察下一波商业模式的创新,同时对新的商业模式进行积极的投资,积极跟随甚至主动发起破坏式创新,从而开启一个新的商业模式周期,将是那些有着持续发展雄心的企业所必须采取的正确策略。否则,进入克里斯滕森教授所说的创新者的窘境,将会是这些企业的宿命。

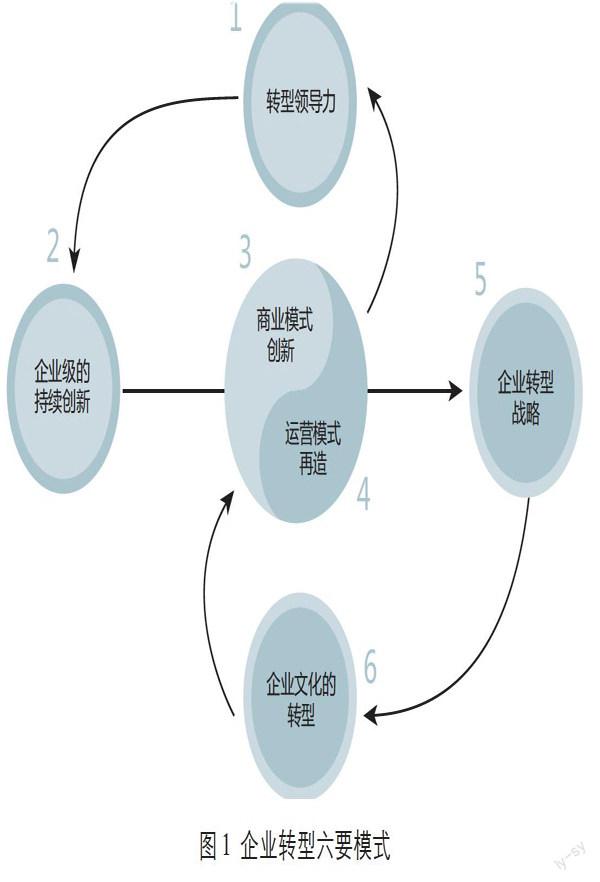

企业转型六要

要完成企业转型,转型六要模式提供了一套流程化的思考方法和操作步骤。这六个步骤的每一步,在实践中都是无法逾越的,因此需要仔细的思考和认真的准备。

STEP 1

在转型领导力的驱动下,完成企业的转型愿景和客户价值主张,并且为之准备足够的组织领导力。

对市场机会和企业自身的能力优势进行思考和甄别之后,企业需要提出一个新的转型愿景,这个愿景不能只是企业家的愿景,而要成为企业的共识,成为大家的愿景。这个过程不是一蹴而就的,卓越的企业家会用自己的洞察力和前瞻力提出一个大家可能无法想象的新的愿景,共识的达成需要通过不断的讨论、沟通,对新的愿景进行不断的打磨、提炼、修正。这是一个艰难但又不可或缺的过程。

杰克 · 韦尔奇曾经说,他80%的时间花在对变革愿景的沟通方面,甚至有时候都觉得讲得想吐了,但还是要不断地讲,因为这个过程无法省略。如果没有全体员工对企业愿景的认同和拥有感,就根本无法实现该愿景。

企业转型愿景的形成不仅有赖于对市场机会的洞察和捕捉,还要依赖根植于企业的使命和价值观。这个新的愿景要和企业早已形成的使命和价值观产生深深的关联,否则在企业的信念方面会发生根本性的抵触。

在今天这个快速变化的时代,企业家们在制定新的转型愿景的时候,也很有必要对过去形成的使命和价值观重新进行反思和修订。看看我们做企业的目的到底是为了什么,这个类似于哲学化的命题的思考,对于今天的企业家群体来说并不是一个奢侈品,而是必须涉及的议题,否则我们成长的正当性和内在发展的动力就会大打折扣。日本企业家稻盛和夫之所以深深地震撼和影响着中国当今的企业家群体,就是因为他提出了具有深远哲学意味和更宏大背景的企业哲学问题:利他型的企业使命和价值观。

今天的中国企业家还没有人成为真正的受人敬仰的全球企业领袖,一个原因就在于我们的使命和价值观还过于狭窄,还过于利益驱动,我们无法提出一个更大的与人类的共同发展价值合拍的新的价值观。借用企业转型这样一个机会,企业家们应该去思考这个命题,并且为自己的企业转型找到一个更坚实的、更持久的发展依据。

在企业新的转型愿景的基础上,还需要明确提出企业的价值主张。所谓的价值主张,就是当实现我们的企业愿景的时候,我们到底为客户交付什么样的价值?满足客户什么样的需要?这个需要对我们服务的客户群体有多么重要?我们能够提供什么样独特的产品和服务?

如果说企业愿景是内在愿景的话,那么企业价值主张就是对客户的外在愿景,这两者是高度统一,而且同时并存的。实际上,很多企业转型往往出于自身,对真正满足客户的需要、提出明确的客户价值主张并不太关注,这也是這些企业无法进行明确的商业模式创新或运营模式再造设计的关键弱项。如果企业转型以后,我们无法告诉市场和客户,我们的转型对客户意味着什么,请问这样的转型能够持续吗?

STEP2

采用可持续的创新,并且在企业层面上展开。

这一步实际上是和第三步、第四步的商业模式创新和运营模式再造结合在一起的,也可以说是同时发生的。当我们有了新的企业转型愿景,我们就要采取创新的方式来聚焦于自身的产品、服务、流程或者模式。

作为一种基本的创新方法,当新的商业模式创立之后,不断的改进、完善就是我们所说的微创新(也有人将微创新称为框架中的创新)。

从企业声明周期区间一到区间二,从区间二到区间三,乃至于到第四区间,所采取的微创新的方式是不同的,企业可以结合自身的业务需要在这中间不断摸索,找出更加适合自己的方法。

蓝海战略的创新适合于对原有商业模式的优化,从而使企业在价值重塑方面产生新的之家主张,并且实现一种兼具低成本和差异化的竞争优势。GE的医疗设备创新就是这样典型的例子。也有企业通过这个方式创新出新的商业模式,交付新的价值,就如同如家酒店的商业模式创新。

而破坏式创新有时是通过跨界的融合实现的,借用新的技术实现低成本对原有方案的替代和快速进入市场的方式,在今天互联网时代愈演愈烈。

这几种创新方式,作用于企业转型的不同阶段,也作用于产业周期发生的不同阶段。进行企业级持续创新的企业,在新的商业模式下要不断用微创新和蓝海式创新的方式去优化自身的价值主张,以及提高价值创造的效率,并且要时时观察市场上有可能出现的破坏式创新,随时准备进入到破坏式创新的领域。这样就需要企业有两种创新体制,而传统的微创新或价值重塑蓝海战略式的创新,与破坏式创新的管理方式和目标都是不同的。企业如果有一个新的外挂式的创新机构,专注于破坏式创新,这个企业才能产生持续的创新的动力和生命力。就像今天谷歌在X实验室里面所实现的与搜索业务并行的创新模式所展现的那样。

STEP3 & STEP4

围绕新的企业价值主张进行商业模式和运营模式的设计。

这个价值主张有可能是要创造新的产品、新的服务,服务于新的客户群体,采用新的价值管理系统,有新的商业模式以及价值控制的战略控制点。那么,这个新的商业模式创新就需要将这些要素进行整体的思考,并且建立相关的基于市场导向的流程、组织结构、人才体系,以及管理系统,尤其是绩效管理系统的配合和支持,这就是我们讲的商业模式创新的设计。在当今的商业模式创新中,一定要将视野扩大到系统和价值网络层面,能够在系统中找到彼此配合的价值联结点,将企业自身孤立的发展放大为整个产业链系统的发展。企业在产业价值系统中找到一个恰当的定位,要么成为价值系统的引领者,要么成为一个别人创造的价值系统中高价值的贡献者,从而在新的商业模式中谋求优势。也就是说,企业可以在别人创造的价值模式中寻求差异化,这也是一种商业模式的创新。

对很多当下的中国企业来说,在别人创造的商业模式中快速地学习、快速模仿,然后进行不断的优化,进行下一步的创新,是很多企业所经历的道路。即便今天非常成功的互联网公司腾讯,也是因为当年模仿了ICQ,从而创造了在中国红遍大江南北的QQ,并在此基础上进行破坏式创新,创造了今天几乎控制了所有人社交入口的微信平台。因此,模仿不意味着僵化,而在于对原有系统的效率、运营方式进行持续的优化,使它更有竞争力。当优化到一定程度的时候,企业要找到一个新的突破点进行下一阶段的创新。

在运营模式再造阶段,当今的中国企业无论在业务流程、劳动力效率还是设备效率方面,都还有很大的空间和潜力可以挖掘。我们有时候是被商业模式创新的口号遮蔽了双眼,实际上,从当下出发,在原有模式下不断地挖掘提升,把现有的业务做精做细,其实是每一个企业所能采取的最为可靠的转型路径。即便像亚马逊这样的互联网巨头,当奠定了电商模式之后,他们大量的工作还是花在了运营模式的优化方面。“中国的亚马逊”京东商城也是如此,并因此建立了巨大的竞争优势。其他传统的产业无论制造业,乃至于餐饮行业,也都可以这样构建自身的转型方向,并取得了巨大的成功。新辣道对业务流程的模块化设计、流程化设计,以及通过IT系统进行固化和大规模复制,就是典型的成功案例。

STEP5

战略落地要有清晰的路线图和战略重点。

当所有关于商业模式创新或者运营模式再造的战略措施明晰之后,企业需要清晰的路线图去实现它。对于企业生命周期区间一到区间二、到区间三乃至区间四的维持性战略来说,传统的战略管理方式无疑是奏效的。类似于平衡计分卡或者战略地图这样的可视化的战略工具也是非常有用的,因为在这个过程里面,如何加强管理的有效性、目标的导向性,将是使这些战略可以扎实推进的关键。但是,对于从区间四跨越到区间一的颠覆性战略,传统的战略管理方式将成为巨大的障碍。这时,我们需要的是一种新型的战略管理方式,这种管理方式思考的不是近期的利润、现金流或者收入的增长,而是长期回报的多少和成功的可能性。它关注的是企业进行风险性创新投入的关键里程碑,以及这些项目与市场协同中产生的新的机遇和新的可能性。因为在市场互动中,往往会发生新的一些过去意想不到的机会。我们需要把这些新的机会纳入到整个颠覆性战略管理体系中。

对于颠覆性战略,它的关键考核应该是从创意到商用的成功概率,而不仅仅是投资回报这样的数字指标。二元战略的建立对于企业一定是一个挑战,但是建立这样的思考方式和管理方式,又是企业管理转型的不确定性的关键所在。

STEP6

围绕企业核心理念和价值观的企业文化塑造是關键的第六步。

所有的转型措施和战略管理步骤都是要靠企业的员工群体来实现,员工需要对这些转型的核心理念和方向有深度认同,并且愿意采取协同一致的行动步骤,而这里依靠的就是企业文化的力量。在传统的企业管理中,强调一致性是必需的,因为它是企业执行的保障,所谓执行力就是文化和行动的一致性。但是对于越来越关注破坏式创新的企业来讲,开放包容的企业文化和对失败的容忍,以及对冒险的鼓励,将是必须采用的新的企业文化的核心。对很多企业来说,这不是二元文化,而是一种新的文化基因的植入,因此在企业中建立既有执行到位、又有开放包容的企业文化,对很多企业家群体来说是一个巨大的挑战,这需要企业家以身作则,有时候需要他们能退到幕后,让员工去积极地尝试并承担责任,从而开启具有更多主人翁意识的企业文化变革。

在这里,参与式的管理方式将是重要的企业文化变革的手段。GE公司的群策群力,以及它所代表的参与式管理的方式,不仅塑造了GE公司过去的辉煌,也为GE公司提供了正在采取的学习互联网企业的快速变革所需要的文化基因。今天的所谓互联网思维和互联网企业所采取的管理方式,一定是开放式的、团队参与式的、群策群力式的,因为这种方式可以最有效地激发员工的积极性、参与度和对企业转型的拥有感。因此,打造执行文化和创新文化,最好和最重要的方法就是让员工参与进来,建立群策群力的新型企业文化。

这六步完成以后需要回到原点,看看我们的转型愿景实现了多少,距离还有多远,可不可以有更多的改进空间。需要说明的是,这六步的实施并非是一成不变的逻辑关系,而是彼此匹配的功能关系,有可能前后顺序重新设置。有的企业转型可能是从企业文化入手,有的转型是从改变自身的战略管理体系开始,但是不管从哪里开始,这六个要素的关键匹配都是不可或缺的。缺了任何一个要素,从实践上来看,我们的企业转型就不可能顺利推进。

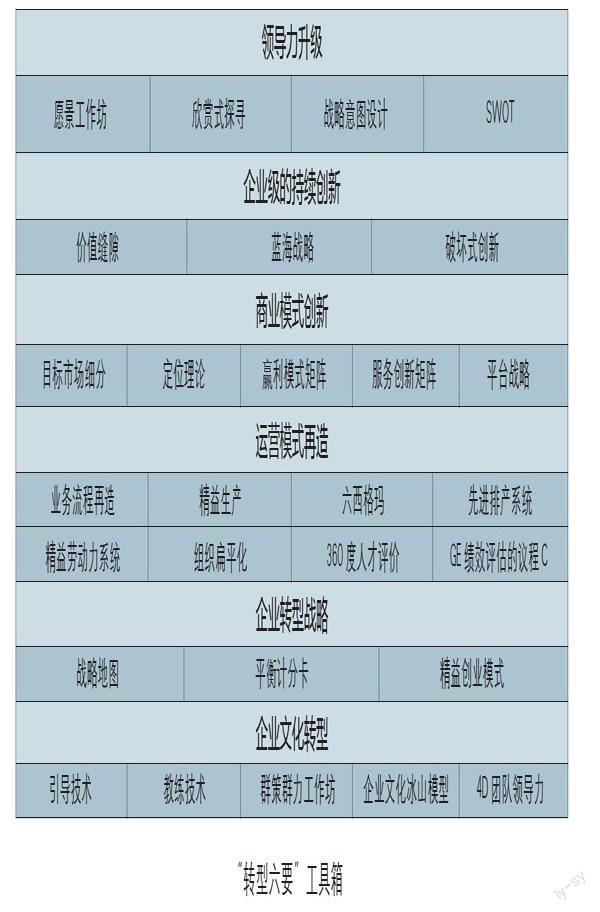

“转型六要”工具箱:

你的企业转型兵器库

要顺利和有效地实施企业转型,必要的管理工具是不可缺少的。