新型土地发展权:推动中国农村集体建设用地市场化的制度选择

梁 发 超

(华侨大学 公共管理学院,福建 泉州362021)

新型土地发展权:推动中国农村集体建设用地市场化的制度选择

梁 发 超

(华侨大学 公共管理学院,福建 泉州362021)

农村集体建设用地市场化是中国集体土地改革的方向之一。采用理论分析和案例论证的研究方法,在借鉴英、美两国土地发展权模式的基础上,结合我国实际尝试设立新型土地发展权制度,并阐述了其在推动农村集体建设用地市场化制度上的支撑和保障作用。研究结果表明:新型土地发展权统一了公共利益和农民权益,使地方政府在土地问题上回归理性;它变通性地使集体建设用地产权清晰,使集体建设用地隐形市场合法化,从而推动中国农村集体建设用地市场化和法制化,期望为农村集体建设市场化改革提供有效的技术手段和理论支持。

土地发展权;集体建设用地;土地市场化

引 言

十八届三中全会明确提出:“建立城乡统一的建设用地市场,在符合规划和用途管制的前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价”[1]。中国土地实行社会主义公有制,土地所有权分为国家所有和农村集体所有两类。而对于土地使用权市场,理论上可以分为国有土地使用权市场和集体土地使用权市场。国有土地使用权市场分为一级市场和二级市场,这一市场相对较为完善。相反,集体土地市场还没有正式形成。目前,农用地流转市场已经开始形成,处于发展中,但农村集体建设用地使用权市场依然处于缺位状态[2]。市场具有优化资源配置的功能,农村集体建设用地市场化,可以通过市场这只无形的手来优化集体建设用地的配置。现今,由于集体建设用地不能够进入市场,它的市场价值无法得到体现,从而导致农村土地资源的粗放利用和集体建设用地非法隐形市场的形成。

集体建设用地市场化难以推进,导致土地资源无法满足新型城镇化建设和经济社会发展需要[3],其主要原因在于我国土地制度存在变迁滞后的困境。要推动农村集体建设用地市场化,就必须设计一个制度来解决这个难题。基于此,土地发展权制度为推动中国集体建设用地市场化提供了一个新的视角。本研究借鉴英、美两国土地发展权的实践经验,在不改变中国现行农村土地所有制的基础上,结合我国实际,尝试设立新型土地发展权制度,并结合案例对其推动集体建设用地市场化的机理进行分析,以期为推动中国农村集体建设用地市场化提供理论支撑,同时也丰富完善我国农村土地产权制度。

一、相关理论和文献综述

(一)英、美两国土地发展权模式

土地发展权是一项重要的土地产权制度,是指通过改变现有土地的使用用途和利用强度来对土地进行开发的权利,最早由英国创立。1947年英国颁布的《城乡规划法》首次以法律形式设立土地发展权,英国土地发展权属于国家所有,土地所有者或其他土地利用者若想变更土地性质必须向国家购买土地发展权。美国传统的土地分区制度为了保护农用地、公共绿地、历史遗迹和生态环境等,曾损害了处于保存区土地所有者的利益。发展区土地所有者通过土地开发权的实现,在变更土地用途后取得巨大利益,这就形成不公平的“暴损—暴利”局面。为摆脱这种困境,美国设立土地发展权制度,土地发展权属于土地所有者,发展区土地所有者只有向保存区土地所有者购买土地发展权才能进一步发展,这一制度的出现便实现了公平和效率的双重目标。英、美两国的土地发展权制度是当今世界两种典型模式。

(二)国内学者对土地发展权的研究

中国至今在法律上没有设立土地发展权,国内学者对土地发展权的研究主要涉及土地发展权的概念、归属、可行性和必要性等理论层面。关于土地发展权的概念可以归纳为两种:(1)狭义的土地发展权研究对象主要是农地,可以界定为农地发展权,指土地用途从农用地转变为建设用地或其他方式。(2)广义的土地发展权是指土地利用或再开发的用途转变和因利用强度的提高而获取更多利益的权利。对于土地发展权归属问题的争论比较激烈,主要有三种观点:国家所有说[4-6],农民集体所有说[7-10],国家和农村集体分享税说[11-14]。国家所有说主要是借鉴英国模式,持这种观点的学者主要站在国家管理的角度,认为土地发展权的权源是国家主权,理应“涨价归公”,土地发展权归国家所有有利于农用地保护和国家粮食安全,也有利于土地供应和参与国家的宏观调控,有效地实施土地利用规划。农民集体所有说主要是参考美国模式,持这种观点的学者主要从土地产权角度和保护农民的利益出发,如果将土地发展权归于国家所有,农民就会失去因土地用途转变获得的收益,在征地中利益受损。国家和农村集体分享说实际上是一种利益的平衡,将土地发展权带来的土地增值收益进行分割,这种观点得到较多学者的支持,其制度设计能够兼顾公平和效率。

二、新型土地发展权制度的创设

(一)新型土地发展权制度创设的必要性

笔者认为,国内学者对土地发展权归属存在以上三种不同的观点,实质上是对国家职能和土地功能的理解产生分歧所导致的。国家代表的是公共利益,具体到政府层面所要做的应该是维护公共利益最大化,而不是作为一个利益主体参与到土地带来的增值收益分配之中。不同用途的土地提供的功能是不同的,作为生态和农业用途的土地会带来一种正外部性,比如林地在保护生态环境方面具有重要价值,而这部分价值是非市场价值,并不能被土地所有者独自占有。作为商业用途的土地就会产生巨大的经济利益,能够充分显露土地的市场价值。土地发展权作为一种土地用途变更的权利,背后实质上存在一种利益的转化机制,它可以把原先无法归土地所有者获得的土地正外部性效益转变为土地所有者的私人利益。显然,在这样的利益驱使下,如果不加以控制,土地用途肯定会从低效益用途向高效益用途转变,而最后的结果就是个人利益最大化后导致集体的不经济性。所以,需要政府作为一种公共力量来打破这种个人利益最大化导致集体不经济性的困境,来管理土地资源,进而维护公共利益。但是,如果政府参与到这种由土地发展权带来的土地增值收益的分配中,就会使代表公共利益的政府发生越轨。这必然导致地方政府(本文不包括省级人民政府)不停地征地卖地。要回归理性,就必须厘清政府与土地发展权的关系,要让政府保持公共利益代表者的角色,政府所要做的是明确土地用途如何配置会使公共利益最大化,即执行的是土地利用规划和土地用途管制制度,目标是公共利益最大化。

(二)新型土地发展权制度的设计

基于以上分析,本研究提出新型土地发展权制度的概念,这里的土地是指所有权归农村集体所有的土地,所谓新型土地发展权是指在遵从中国土地利用规划和土地用途管制制度等,对土地原使用用途或利用强度的改变而获得利益的权利。这一制度实质是对土地发展权进行分割,把土地发展权中具有公益属性的部分权利让渡出来,交给政府以保障公共利益,而将土地发展权中的利益属性还权于民,避免地方政府失范,这样就能理顺相应关系,地方政府没有私利可图,它才能全身心投入到实现公共利益最大化上,根据本地区的经济社会发展和实际情况来制定土地利用规划和实施土地用途管制制度等土地利用规制。

这一制度的提出还需解决两个问题:第一个是土地发展权摆脱了地方政府利益分配后,还存在一个村集体与农民个体的分配问题。如果将土地发展权归于集体所有会导致产权不清晰,土地发展权的一个重要特点就是能够与土地所有权分离,所以在保障我国社会主义公有制的基本制度前提下,将土地发展权赋予农民私人所有正是一种变通性的制度选择,一方面保证了公有制,另一方面又使产权清晰。当然,对农民个人实现土地发展权带来的利益时,需要让渡一部分利益给农村集体经济组织,作为土地所有权中收益权的实现。第二个问题是解决“暴损—暴利”困境,政府在为实现公共利益最大化而进行的土地分区利用和土地用途管制会使处于管制区土地所有者的利益受损,而使发展区土地所有者取得巨大的经济利益,这个时候政府可以通过税收手段和转移支付来解决这个困境,政府可以通过对发展区土地发展权的实现征收发展权税,对管制区进行补贴,实现效率与公平的兼顾。

三、集体建设用地市场类型与市场化模式

集体建设用地市场化从土地的利用类型上划分主要有两种形式,第一种是土地用途已经是建设用地的集体土地流转,即集体建设用地流转;第二种是农用地转为建设用地后的建设用地流转,即农地非农化市场。

(一)集体建设用地流转

集体建设用地流转形式的集体建设用地市场化涉及到农民土地发展权的实现问题,主要是土地利用强度的加强带来收益,以及农民可以从土地上获得财产性收入。已存在的集体建设用地主要有宅基地、工业用地(乡镇企业用地)等。目前我国法律基本上是禁止这类用地的交易,以宅基地为例,它实际上是一种身份所获得的福利,以一户一处宅基地的原则,农民可以通过申请获得宅基地。这具有浓烈的计划经济色彩,已经不符合当前我国新型城镇化及经济社会发展的实际情况。改革开放以来,我国经济迅猛发展,同时人口流动巨大,城乡二元体制有待破除,这种以农民集体经济成员身份意义上的土地使用方式已经不符合城乡一体化的需要。农民的宅基地应该从一种非财产转变为农民的财产,赋予农民土地发展权,将集体建设用地推向市场化,打破城乡人为界限,形成城乡互动交流的生动局面:农村人可以到城市生活居住,城里人也可以到农村买房生活养老。本研究认为,给予农民新型土地发展权正是形成这一市场的制度选择。

(二)农地非农化市场

农地非农化形式的集体建设用地市场化使土地发展权得到最大限度的实现。这时涉及到土地用途的变更,从农用地变成建设用地,会产生巨大的土地增值收益。农用地必须通过农转用审批变成建设用地,同时被政府征收变为国有土地后才能进入土地市场。但是,政府在征地时,只是按照农用地承包期内的使用权收益对农民进行补偿,《土地管理法》规定:“征收土地的,按照被征收土地的原用途给予补偿。土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的三十倍”[15]。这种“产值倍增法”的补偿方式使农民无法获得土地的财产性收入,土地发展权无法实现。

可见,农村集体土地经过政府征收变为国有土地后才能进入城市土地市场,即集体建设用地市场不存在。国有土地使用权一级市场是一个政府垄断市场,政府是土地一级市场上的惟一供地者。这种政府垄断一级土地市场、城乡割裂的土地市场结构使城乡土地资源在空间结构和价值上被割断[16],潜伏着效率的损失[17]。

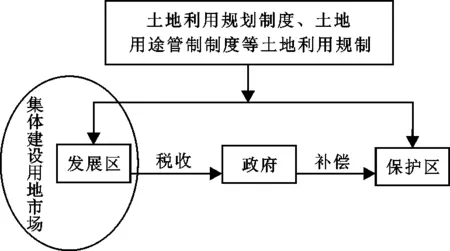

(三)基于新型土地发展权的农村集体土地市场模型

引入新型土地发展权后,会得到集体建设用地市场模型(见图1)。在这一模型中,随着新型城镇化进程和经济社会发展的推进,在土地利用规划制和土地用途管制制度等土地利用规制下,有一部分集体土地的土地用途会从农用地变成非农用地,即农转非。在土地利用规制下可以划分出发展区和保护区,发展区的土地形成集体建设用地市场这样一个合法的市场,也使原先的隐形市场合法化。原来只有通过政府征收使土地变成国有土地后才能进入市场的模式将会瓦解,而政府可以通过税收手段来管理和调控集体建设用地市场,同时税收要转移支付给保护区,作为保护区因为公共利益的需要而让渡土地发展权的一部分补偿。

图1 集体建设用地市场模型

四、案例分析

福建省宁德市有一地块A,面积为1公顷,权属为集体所有,土地用途为耕地,随着社会经济的发展和新型城镇化进程的推进,地块A被规划为商住用地。地方政府经过农转用和征收审批后,以每亩6万元的补偿标准进行征收。这样地块A就变为国有建设用地,国土部门通过“招拍挂”方式出让给开发商开发,每亩300万元。地方政府通过这种低价征收高价出让的方式,形成了土地财政。这种高价出让和低价征收的收益正是由于土地的发展权带来,被地方政府全部占有。失地农民因为没有获得土地发展带来的收益就会在征地过程中进行抗争和阻挠。在征地矛盾愈演愈烈的情况下,一些地方政府

在征地过程中进行部分退让,出现“预留地”现象。仍以地块A为例,地方政府会把地块A的10%还给农民集体作为预留地,集体经济组织一般有三种方式来处理预留地:一是成立公司,进行自行开发;二是委托国土部门进行出让,出让金返还集体经济组织;三是政府回购。“预留地”现象本质上就是政府将部分土地发展权收益归还集体经济组织。这种方式在一定程度上能够起到缓解征地矛盾的作用,但“预留地”做法无法可依,出现部分村干部窃取集体经济利益。创设新型土地发展权制度后,会形成这样的局面:地块A经过审批变成建设用地后,农民可以直接将地块A拿到地产交易中心出售,不存在政府征地行为。假设地块A每亩以300万出让,那么政府收取30%的税收(其中10%要补偿给保护区),集体经济组织获得30%的所有权收益,10%缴纳耕地开垦费(保持占补平衡),这样最后农民能够获得30%的收益。

五、新型土地发展权的作用机理分析

(一)地方政府回归理性

我国法律上虽然至今没有创设土地发展权制度,但事实上我国土地发展权是客观存在的,并且土地发展权被地方政府无偿占有。在土地资源用途的配置问题上,中央政府和地方政府的利益目标存在差异。作为中央政府必须统筹全国的土地利用,在发展国民经济的同时,还要考虑国家粮食安全问题、保护生态环境等。从这个角度看,可以假定中央政府是理性的,以实现全国的土地利用综合效益最大化为政策目标。但是,地方政府作为土地发展权的真正享有者,在巨大的经济利益驱使下,在实际操作中往往从地方财政和经济建设的角度考虑,就会最大程度地去实现土地发展权,获取巨大的土地财政。地方政府土地发展权的实现就意味着农民土地发展权的权益被剥夺,所以会引发一系列的征地矛盾。

土地发展权能够带来巨大的经济利益是地方政府在土地问题上失范的根源所在。同时,农民土地发展权的缺失,也是农民权益受损的原因所在。设立新型土地发展权制度,实质是还权于民,将被地方政府所占有的土地发展权归还农民,这样地方政府失去土地发展权之后就不再成为土地经营者。脱离地方政府这一土地经营者的干预后,集体建设用地就有了市场化的条件。所以,新型土地发展权是一种利益博弈下的均衡选择,能够平衡公共利益与农民权益,同时也是保证集体建设用地市场化合理的前提。

(二)变通性明晰农村集体土地产权

产权清晰是进行市场交易的前提。农民集体所有土地所有权的主体主要有三类:村民小组所有、村农民集体所有和乡镇农民集体所有。农村集体土地所有权主体的虚置,导致农村土地产权主体不明晰,虽然私有制在明确产权方面具有不可否认的优势,但是这不符合我国社会主义公有制的土地制度。在当前情况下,建立新型土地发展权制度归农民私人所有就是一种变通性的选择。新型土地发展权作为一种独立的权能,能够与土地所有权相分离,且能够在保证公共利益的前提下来实现农民土地的财产性收益。新型土地发展权是两种属性的结合,解决了集体建设用地产权不清晰的问题,提供了一个进入市场的条件。

(三)集体建设用地隐形市场合法化

新型土地发展权能让当前普遍存在的集体建设用地隐形市场合法化。现实生活中,土地非农化带来的巨大增值收益为农地自发入市提供了强大的动力之源,并在事实上形成数量庞大的隐形非农建设市场[18-19]。农村集体建设用地隐形市场的存在,使一部分农民获得了土地财产性收入。但是,这样的土地市场是危险的,这种隐形市场的交易得不到法律的保护又脱离政府的监管,会引发一系列的争议和权属纠纷,同时会破坏大量的耕地。但在现行的征地模式下,农村自发形成的这种隐形市场政府是很难控制的。人为阻止集体建设用地市场的形成不符合规律,集体建设用地市场化是一个趋势,应当引导这一市场形成,使其合法化,在法律的保护和政府的监管下健康发展。设立新型土地发展权后,就可以使这种隐形市场合法化。

六、结论与讨论

1.新型土地发展权是在遵从我国土地利用规划制度和土地用途管制制度等土地利用规制下,对集体土地的原用途或利用强度的改变而获得利益的权利。新型土地发展权的创设,兼顾了公共利益和农民权益,将被地方政府隐性占有的土地发展权归还于农民。同时通过这种制度的设计,可以间接明确我国农村集体建设用地产权制度,有效的绕过土地私有化的极端构想,维护了社会主义土地公有制的基本前提。

2.新型土地发展权制度的创设,使地方政府从土地的经营者和利益分配者回归到土地管理者的合理轨道,为农村集体建设用地市场化的发展创造了有利条件。同时,通过新型土地发展权来使农村集体土地产权清晰可以有效地推动我国农村集体建设用地市场化,而农村集体建设用地市场化带来的效益又促进这一系统的良性循环。

3.新型土地发展权对我国农村集体建设用地市场化的推动作用主要是一种理论上的分析,是从地方政府失范和产权方面以及隐形市场合法化的角度来论证其有效性,至于市场化过程中的诸多因素,在本研究未能涉及,还有待进一步的探究。

[1] 姜大明. 建立城乡统一的建设用地市场[N]. 中国国土资源报, 2013-11-22(1).

[2] 于传岗. 农户主导型农村土地承包经营权流转规律研究[J]. 西北农林科技大学学报:社会科学版,2014,14(6):15-21.

[3] 张元庆. 中国城镇化与征地困局——基于农地产权视角的思考[J]. 西北农林科技大学学报:社会科学版,2014,14(4):16-21.

[4] 贾海波. 农地发展权的设立与权利属性[J]. 中国土地, 2005,29(10):24-26.

[5] 张友安, 陈莹. 土地发展权的配置与流转[J]. 中国土地科学, 2005,29(5):10-14.

[6] 郜永昌. 土地发展权损失补偿的制度分析及对策[J].社会科学家, 2009(11):78-81.

[7] 赵琴. 农地发展权的设置问题研究[D]. 武汉:华中师范大学硕士学位论文,2007:21-26.

[8] 罗光宇,欧阳晨. 农村宅基地使用权流转的合法性分析[J]. 西北农林科技大学学报:社会科学版,2013,13(2):6-11.

[9] 刘明明. 论我国土地发展权的归属和实现[J]. 农村经济,2008(10):94-97.

[10] 何元斌,林泉.城中村改造中的主体利益分析与应对措施——基于土地发展权视角[J]. 地域研究与开发, 2012,31(4):124-133.

[11] 季禾禾, 周生路, 冯昌中.试论我国农地发展权定位及农民分享实现[J]. 经济地理, 2005(2):149-151.

[12] 万磊. 土地发展权的法经济学分析[J]. 重庆社会科学, 2005(9):84-87.

[13] 王万茂, 臧俊梅.试析土地发展权的归属问题[J]. 国土资源科技管理,2006(3):8-11.

[14] 于华江, 杨飞. 城乡一体化建设与农民土地发展权保护[J]. 中国农业大学学报:社会科学版,2011(2): 33-40.

[15] 陆红生. 土地管理学总论[M].北京: 中国农业出版社, 2007.

[16] 王克强, 赵露, 刘红梅.城乡一体化的土地市场运行特征及利益保障制度[J]. 中国土地科学,2010,24(12):51-57.

[17] 钱忠好, 马凯. 我国城乡非农建设用地市场: 垄断、分割与整合[J]. 管理世界,2007(6):38-45.

[18] 李红娟. 论我国农村土地权利冲突及对策——以农村土地发展权为视角[J]. 西北农林科技大学学报:社会科学版,2014,14(2):14-17.

[19] 钱忠好,牟燕. 中国土地市场化水平地区差异分析[J]. 江苏社会科学, 2012(14):45-53.

New Land Development Rights: Promotion of Market-oriented System Selection for Rural Collective Construction Land in China

LIANG Fa-chao

(CollegeofPublicAdministration,HuaqiaoUniversity,Quanzhou,Fujian362021,China)

It is significant to market the rural collective construction land, which is also one orientation of collectively-owned land reforms in China. Methods of theoretical analysis and case proof were employed in this study. On the basis of drawing lessons from the models of land development rights in the UK and USA, this paper established an institution of new land development rights according to the fact of the land market in China, and described the system’s role in supporting and ensuring the promotion of market-oriented choice for collective construction land. The results showed that the new land development rights unionized the public interests and the peasants’interests, which could return the local governments to rationality and flexibly clarify the property rights of the collective construction land in rural areas. As a result, legalizing the invisible markets of collective construction land in rural areas and driving the process of marketing the collective construction land in China. The results could provide theoretical support and technical means for marketing the collective construction land.

land development rights; collective construction land; land market-oriented

2014-12-18

国家自然科学基金青年项目(41401210);福建省社会科学规划青年项目(2015C127);泉州市社会科学规划一般项目(2014D16);华侨大学科研基金资助项目(13SKBS111)

梁发超(1983-),男,华侨大学公共管理学院讲师,博士,硕士生导师,主要研究方向为土地经济与政策制度。

F323.11

A

1009-9107(2015)05-0009-05