从合法行政迈向良好规制

——以环境规制为切入点

黄勇斌

(浙江师范大学 法政学院,浙江 金华321004)

从合法行政迈向良好规制

——以环境规制为切入点

黄勇斌

(浙江师范大学 法政学院,浙江 金华321004)

20世纪六七十年代以来环境规制的兴起引发了规制活动方式的创新。环境规制的性质、原则与制度实践的“失灵”使得基于形式合法性的行政行为理论陷入危机。基于国家任务的变迁与规制革新实践,应当引入规制政策工具论改革传统行政行为论,确立功能导向的行政行为(政策工具)体系的核心地位,推动行政法的价值与功能从合法行政迈向良好规制。

环境规制;良好规制;合法行政;政策工具;行政行为

一、环境规制的兴起与行为形式的创新

20世纪六七十年代以来,随着环境规制的兴起,环境保护从传统的基于个人权利的普通法救济模式(如妨害诉讼)日益发展为中央集权的政府环境规制模式。环境规制的勃兴使得国家的角色与任务发生了重大变化,生态导向的干预渐趋成为公共权力的核心职责。以美国为例,自60年代以来,短短20年间,国会颁行了20多部有关污染治理、野生动物保护等立法,①Michael E.Kraft,Environmental Policy and Politics in the United States:Toward Environmental Sustainability?in Uday Desai,ed.,Environmentalpolitics and policy in industrialized countries,The MIT Press(2002),pp.34-35.堪称其环境立法的黄金时代。无独有偶,德国基于环境规制理念,也形成了独立的环境政策领域。自70年代以来的20余年间,德国相继制定了《垃圾处理法》《联邦公害防治法》《向水源排放废水征税法》等20多部环境行政立法。[1]

环境规制的兴起使得国家的角色与任务发生了重大变化。对此,德国学界率先提出了“环境国家”的理念。②德国学界于20世纪晚期提出“环境国家”的理念,将其作为给付国家之后的一种新型国家类型。所谓环境国家,系指将环境保护视为国家制度赖以存在的正当性基础,国家如果无法履行环境保护的任务,将丧失其存在的正当性。李建良:《环境议题的形成与国家任务的变迁》,《城仲模教授六秩华诞祝寿论文集〈宪法体制与法治行政〉》所收,台湾地区三民书局1998年初版,第290页。鉴于环境规制兴起后对福利国家的全方位冲击,又有学者提出“从福利国家迈向生态国家(Ecostate)”的理念。③所谓生态国家,系指在当今发达国家可能正在形成的制度安排。在这些国家中,生态导向的干预渐趋成为公共权力的核心职责,即通过一系列的政府计划,致力于控制环境影响和调整社会生态的交互方式,以避免生态危机和提升生态价值;致力于建立负责这些活动的机关,以及这些实践活动的政治意识形态的合法化。See JamesMeadowcroft,From Welfare State to Ecostate,in John Barry&Robyn Eckersley eds.,The State and the Global Ecological Crisis,The MIT Press(2005),p4.环境国家或生态国家这一未来国家形态与福利国家具有交叠与承继的关系。一方面,国家将继续在福利提供和环境保护中扮演关键性角色,致力于实现正义、平等、效率、稳定和公民身份等复杂多样且互相竞争的目标;另一方面,与福利国家相比较,生态国家面临新的挑战。面对“决策于未知”、具有预防与风险规制特征的环境规制,如何通过有效率和效能的政府干预实现环境保护目标?同时,随着政府干预的深入,经典的权利保障议题亦日益凸显。如何保护分散性的环境利益和未来世代的利益?如何在公民之间分配环境负担?如何才能更好地保护私人权利免于日益扩张的公共权力的侵害?

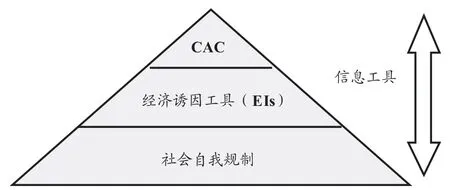

为了实现环境保护目标,欧美各国在制度实践中形成了多元化且富有弹性的环境规制“工具箱(toolkit)”。具言之,环境规制政策工具主要包括命令与控制工具(command-and-control instru-ments,CAC)和经济诱因工具(economic incentive instruments)。前者主要包括环境标准、技术标准、排放许可、限期治理、禁止与限制、责任制度等;后者主要包括污染税、排污收费、可交易的排放权、减排补贴、押金退回等。①Robert N.Stavins,Experience with market-based environmental policy instruments,in K.G.Mǒler&J.R.Vincenteds.,Handbook of Environmental Economics,edition 1,volume 1,Elsevier (2003),pp.355-435.除上述两大政策工具类型之外,各国还在环境规制实践中开发出诸如信息工具、自我规制等新型规制工具。

图1 环境规制“工具箱”

环境规制的制度创新开辟了政府规制的新边疆,经济诱因政策工具以及层出不穷的非正式工具已经突破了传统行政行为理论的论域。一方面,传统的命令控制型环境规制工具不可避免地凸显出严苛僵化、执行成本高、效率和效能低的局限性,因此,亟待重构环境规制“工具箱”,引入经济诱因与非正式政策工具,化解环境规制合法性与效率的矛盾冲突;另一方面,将经济诱因与非正式规制工具引入“工具箱”,必然对业已形成的成熟的传统行政行为体系带来挑战,甚至对以合法性为基石的行政法体系提出重塑的要求。

二、基于“合法性”的行政行为理论的“危机”

每一种行政法理论背后,皆蕴藏着一种国家理论。②Carol Harlow&Richard Rawlings,Law and Administration,Third Edition,Cambridge University Press(2009),p.1.就国家目的而言,近代国家类型的变迁大致可以分为三个阶段,即从传统的维护国内和平为主要目的的警察国家演进为近代以保障人民自由财产为重心的法治国家,继而发展到现代以实现社会正义为目标的社会国家或给付国家。参见城仲模著:《行政法之基础理论》,台湾地区三民书局1991年增订初版,第897-902页。环境国家作为一种新的国家形态,必然提出新的行政法课题。体现于公共行政活动方式层面,环境规制工具的开发引发了基于“合法性”的行政行为理论的“危机”。

作为大陆法系行政法的核心理论,传统行政行为理论与自由法治国家的形成具有密切的联系。以德国为例,19世纪中叶以后,在保障个人自由、防止专横统治的自由民主潮流的推动下,德国通过国家和行政改革,建立了形式意义上的自由法治国家。自由法治国家的主要特征是法律制度与行政体系的合理性、国家行为的可预测性与可预见性,以及合理的私法体制与健全的权利救济体系。[2]为了确保国家活动具有规则性、可预测性与可预见性,保护公民的自由和财产权利,当时德国的行政法学围绕由侵害行为发展而成的行政处分概念建立起一个规整严密的行政行为体系。这一体系之中的行政活动具有定点、静态且缺乏弹性的特征。[3]一言以蔽之,德国传统的行政行为理论具有浓厚的形式主义特征。

传统行政行为理论的法理学基础是法律实证主义和分析法理学。无论是包容性、合并性或者排他性的法律实证主义,均汇聚于一个类似的立场,即强调法律制度具有不受法律外原则渗透的封闭性与自主性。因此,解决合理性问题的方式体现为优先考量清除了任何超越实证主义之有效性基础的狭隘的制度史。③法律实证主义力图阐释(法律的)稳定预期的功能,而毋须基于可争议的习惯性伦理传统权威支持法律裁判的正当性(legitimacy)。诸如Hans Kelsen和H.L.A.Hart等一些理论家阐明了法律规则的内在规范性与系统化结构。一般认为,这一规则体系有助于在规则约束下作成的裁判的一致性,确保法律在很大程度上独立于政治。参见Jürgen Habermas,Between Facts and Norms:Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy,The MIT Press(1996),pp.201-202.申言之,法律是一种自主的现象,法律的内在特征、功能以及法律分析只能通过专属于法律自身的术语和范畴加以描述,而不能以其是否满足了外在环境所决定的特定要件加以衡量。因为,这些外在条件已经涉入诸如善、公正、效率、准确性等价值世界。

基于法律实证主义,传统行政行为理论主要关注特定行政行为形式的合法性和法律效力问题。而对于政治世界的价值形成、政策过程的价值转化及其对既存法律制度的影响、行为过程以及行为的实效性等广泛的前置性与后续性议题,则采取“有意识的思维阻隔”。在国家任务甚为单纯与简易的自由法治国时代,传统行政行为理论建构的行政行为体系一方面展现了逻辑上的自洽性,另一方面也满足了行政法治的需求。

然而,当代环境规制的原则与实践对传统行政行为理论提出了重大挑战。从早期的秩序行政发展到当代的福利国家与环境国家,公共行政已经经历沧海桑田之变化。预防原则、污染者负责原则以及合作原则已经成为各国环境规制理论与制度实践之共识,并上升为国际环境保护之基本精神。这些原则对于环境行政行为学理与制度,乃至行政法体系的发展提出了诸多挑战。同时,在环境规制中普遍出现的立法僵局、执行赤字以及司法审查机制的局限性,亦使得行政行为理论在应对真实世界的问题时左支右绌。

传统行政行为理论面对的挑战至少包括如下两方面。

其一,现代环境规制原则带来的挑战。

环境规制具有环境危害的严重性与不可逆性、规制对象的不确定性与规制行为的科技复杂性等诸多特征,这些特征与传统行政行为论确保法安定性的目标具有内在冲突。如何界定风险和重大损害?何种风险可以为规制行为提供正当化理由?对于多样化的可能导致不确定的潜在重大损害的风险活动,应当采取何种规制标准与实施何种规制工具?对于环境规制中必须面对的诸如此类的问题,理论与实务界尚未达成共识。这些不确定性和争议使得立法程序无法透过构成要件与法律效果的精确界定,对环境规制活动予以控制。

基于合作原则,环境规制目标的有效实现需要受规制主体的配合、协助,甚至需要借助于强制性与自愿性的自我规制。例如,新一代的欧盟环境政策就大力推进自我规制的、弹性的、基于利益相关者的、合作的和日益增加透明度的工具。这就打破了以公私法二元论为基础的权力行政。以经济诱因型规制工具为例,污染收费、可交易的排放权等规制工具均体现了权力行政与市场机制、私部门资源相结合的合作原则。与之相反,传统行政行为理论以行政处分为支柱建构行政行为体系大厦。行政处分具有处分性、单方性、外部性与强制性,其目标为在截然对立的行政部门与私人之间创设、变更与消灭法律关系。因此,以行政处分为基石的行政行为理论对未来可能发生的公共行政变迁并没有提供开放的空间。

其二,现代环境规制实践带来的挑战。

首先,立法僵局与执行赤字严重影响了基于环境行政行为保护生态环境目标的实现及其效率。例如,在经历环境规制立法的黄金时期之后,美国国会于90年代遭遇到了环境政策变革的政治僵局。环境问题的高度政治性是产生这一现象的重要原因。两党之间的意识形态纷争形成了针锋相对的利益集团政治,加上商业利益集团与环保团体的竞相游说,以及污染防治的高成本与对于公民行为的显性约束,诸多因素改变了污染议题的政治性质,导致规制之政治可接受性的降低。①Daniel C.Esty&Marian R.Chertow,A Vision for the Future,in Marian R.Chertow&Daniel C.Esty,eds.,Thinking Ecologically:The Next Generation of Environmental Policy,Yale University Press(1997),p.232.反映在规制工具上,传统的命令与控制工具倾向于强制企业承担相似的污染控制负担份额,全然不顾污染控制成本的差异性,导致规制工具缺乏效率。

其次,司法审查的局限性削弱了基于形式合法性的行政行为论的权利保障功能。环境规制作为大规模的干预行动,必然引发公共利益(环保利益)与私人权利的冲突。美国的规制准征收与环境正义正是这一冲突的典型例证。然而,由于环境规制的高度技术性和“决策于未知”的不确定性,立法程序经常通过宽泛的法规制定授权确保规制机关快速、灵活地应对环境问题。环境规制的技术复杂性促使法院在审查中抱持尊重态度。②美国的“谢弗林尊重”(Chevron deference)体现了法院在面对环境规制中复杂的技术性与政策性问题时所显现出的司法谦抑特征。See Chevron U.S.A.,Inc.v.Natural Resources Defense Council,467 U.S.837(1984).此外,环境污染的多中心特征、司法机关“既无钱又无剑”的地位削弱了诉权保障与司法裁判的执行。

诚然,传统的行政行为理论对新型行政活动也作出了一些回应。例如,双阶理论和行政私法概念的创新,使得行政处分在一定程度上可以扩张适用于给付行政、公私法混合行为以及多阶段行为。然而,传统行政行为体系毕竟以形式合法性为依归,忽略政治与政策考量、行政过程与行政实效性,这种“片段式”与“封闭性”的行为体系已经日益不敷环境规制国家任务之实现。因此,环境规制亟需超越行政行为论的“合法性”视角,引入新的规制理论。

三、超越合法性的规制工具理论

80年代以来,美国启动规制改革运动。此后,通过规制改革实现环境保护制度创新成为政府的重要议题。例如,在1995年由克林顿总统公布的一个政府层面的规制改革计划中提出了重塑环境规制的十条原则,其中,通过规制工具改革,尤其是引入经济诱因工具成为环境规制改革的重要原则。

理论界对于规制改革作出了积极的回应。斯蒂芬·布雷耶法官认为规制改革应当关注两个问题,即政府规制的正当性与规制政策工具的匹配性。[4]所谓规制的正当性,系指政府是否具有正当的经济或者非经济的理由对私人市场进行干预;规制工具的匹配性旨在分析是否使用了正确的规制方式或工具来解决问题。此后,规制分析被进一步精致化为政府规制理由分析、规制工具选择考量、对策与评估四个阶段。①Joseph P.Tomain&Sidney A.Shapiro,Analyzing Government Regulation,49 Admin.L.Rev.377(1997).

政策工具论的发展有其深厚的历史背景。如前所述,美国在环境立法的黄金时期之后迅速陷入立法僵局。为了打破国会环境立法僵局,多样化的环境政策方案不断被提出,其中颇具吸引力的一个方案为“下一代议程(the Next Generation Agenda)”。②Christopher M.Klyza&David J.Sousa,American Environmental Policy,1990-2006:Beyond Gridlock,The MIT Press(2008), P5.这一环境规制议程提供了一个经典的二者兼得的方案,主张通过更具实用性、经济激励性与合作性,且能最大限度地降低政治纷争的途径解决环境问题,在实现环境保护目标的同时,兼顾商业领袖和其他人士对于执行黄金时代立法的经济和社会成本的正当性关注。此后,下一代环境政策方案主导了美国环境政策的走向。

规制政策工具论的发展也具有法理学基础,即美国的法律现实主义。③关于美国的法律现实主义的介绍,可参见丹尼斯·劳埃德著:《法理学》,许章润译,法律出版社2007年版,第312-338页。较之于法律实证主义,美国法律现实主义对法律制度的理解发生了重大变化。持功能主义法律进路的卢埃林认为,法律制度不仅包括围绕概念而组织起来并体现了诸多原则要求的规则体系,而且,还有诸如先例的运用等精致的技术。在这些因素之外和之上,是一种意识形态,它由高悬的价值和理想体系所构成,虽然在很大程度上它隐含不彰,但却构成了作为整体的法律制度中极具影响力的一部分。④同上注,第319页。法律现实主义修正了法律实证主义秉持的自主模式,在法律与政治之间架起了一座桥梁。一方面,法律具有一定程度的独立性,法律具有真实的规范内核,必须通过法律世界内部生成的独特的理论工具加以分析和运作,法律的合法性(legitimacy)在更大程度上基于其规范性而非内容(法律的政治目标)。另一方面,法律仅仅部分独立于政治,法律文本承载着立法者与执法者的价值和理想。基于此,法律在一定程度上具有政治性。

规制政策工具论产生的制度背景与法理基础揭示了其与传统行政行为论的差异性。要言之,规制工具论在一定程度上建立起法律与政治、规则与价值、规范与事实之间的联系。在当代法律朝向政治化与专业化的两极发展趋向,以及法律作为治理工具的作用不断扩张的背景下,具有功能主义特征的规制政策工具论颇具理论意义和实践价值。

与传统行政行为理论相比较,规制政策工具论在评价标准、目标适应性和绩效评估诸方面具有优越性。

其一,规制工具论主张多元化的规制工具评价标准。规制工具论超越了一元论的形式合法性评价,将政策工具的政治上的可接受性、效率、效能等纳入选择标准之列。基于此,一种被称为“工具箱”的方法开始兴起,即借助经验性的个案考察、宽泛的理论戒律和政策实用主义的方法论建构的一整套规范性规约(normative prescriptions),确定在何种情境下使用何种规制工具有可能最有效率和效能地改变行为方式。⑤关于政策工具箱理论,具有代表性的如 Gunningham和Grabosky。他们在前人的基础上发展出一整套规范性原则和政策,用以指导规制设计。他们主张公共政策应当回答如何实现更为迅捷、有效的规制这一核心问题。See N.Gunningham&P.Grabosky et al.,Smart Regulation:Designing Environmental Policy,Oxford University Press(2004),p.23.规制工具选择标准的多元化突破了行政行为论的静态、片段化与封闭性,将规制工具的发现、选择扩展至法律与政治、规范与现实之间的广阔地带,将政治价值、政策过程、规制的实效性视为考量要素。

其二,规制工具论重视规制工具与规制目标的匹配性问题,力图通过规制“工具箱”内各种工具的灵活而富有弹性的选择和组合,以最佳方式实现规制目标。环境规制的实践表明,没有一种政策工具是完美的,能够解决所有的环境问题!因此,必须以匹配性作为工具组合的核心考量因素,利用单一机制的优点,同时通过与其他工具的组合克服单一工具的缺点。规制工具的选择和组合相当于行政行为论中的行为形式选择自由问题,然而后者一直未能摆脱合法性考量的束缚。而规制工具论的引入可以将该论题扩展至整个政策过程与行政程序。

其三,规制工具论注重规制绩效评估。传统行政行为理论主要基于内在视角的法律概念、范畴和逻辑结构的分析,以解决行为的法律效力问题。规制工具论则继续向前推进,考察规制活动对特定共同体内部人们行为方式的影响,即规制工具的实效性问题。相应地,在规制工具的设计、选择和组合的政策与行政过程,政策制定与实施者也必须通过绩效评估考量规制的实效性。

四、行政行为论与政策工具论的融合:迈向良好规制

规制政策工具论突破了传统行政行为论固守的合法性视阈,体现了“新治理”范式(The new governance paradigm)的理念,该范式采取了一种全景式的视角。

其一,法律作为一种治理工具,致力于实现特定共同体内部具有竞争性的各种价值。这些价值通过政治程序得以表达和形成,并通过政策过程转化为法律。因此,规制的价值与功能成为需要考量的首要问题。①如规制公益理论强调规制正当化的目标、功能、价值。参见[英]安东尼·奥格斯著:《规制:法律形式与经济学理论》,骆梅英译,苏苗罕校,中国人民大学出版社2008年版,第29-55页;[美]凯斯·R.桑斯坦著:《权利革命之后:重塑规制国》,钟瑞华译,李洪雷校,中国人民大学出版社2008年版,第51-82页。良好规制(good regulation)理念的提出,旨在超越形式合法性的价值中立诉求,直接面对规制的价值选择、平衡与实现问题。在理论上,Baldwin提出合法化(legitimation)的5个潜在的特征,如果规制和治理过程能够实现其中的一个或更多,则可以被认为是合法的。②具言之,包括立法委任权主张,即规制制度基于政府主要民主机关的明确命令;问责主张,即对民主机构负责;正当程序主张,即规制基于公正和公开的程序;专家主张,即包含客观的专家;效率主张,即规制产生的结果是有效率的。See Robert Baldwin,Rules and Government,Oxford University Press(1995), excerpts from Bronwen Morgan&Karen Yeung,An Introduction to Law and Regulation:Text and Materials,Cambridge University Press(2007),pp.238-242.作为规制改革的引领者,英国政府在解除规制之第一阶段改革之后,迅速转入“更佳规制(better regulation)”阶段,并提出“良好规制的五项原则”,即比例原则、问责原则、一致性原则、透明度原则和目标导向原则。③Better Regulation Task Force(BRTF),Principles of Good Regulation(CabinetOffice,2003),available athttp://archive.cabinetoffice.gov.uk/brc/upload/assets/www.brc.gov.uk/principles.pdf,visited on 2014-07-30.

其二,新治理范式的核心是分析单元的变迁。政策分析与公共行政的分析单元从公共机关或单个公共计划转移到用以实现公共目标的各具特色的政策工具或方法。④公共行政的分析单元经历了两次变迁,即从古典公共行政理论的公共机关分析单元转移到70年代兴起的执行学派(implementation school)的单个公共计划分析单元,然后又转移到新治理范式的政策工具分析单元。See Lester M.Salamon,The Tools of Government:A Guide to the New Governance,Oxford U-niversity Press(2002),pp.9-11.政策工具分析单元指向形形色色的公共计划中数量有限的基本工具,克服了单个公共计划分析单元共性不足的缺陷。较之于公共机关分析单元,政策工具分析单元将前者排除的政府直接治理之外的公共活动形式纳入分析范围。⑤新治理范式以“治理(governance)”取代“政府(government)”,体现了对于第三方管理的关注。更为重要的是,政策工具分析单元突破了古典公共行政理论在政策与行政之间划定的界限,将政策的制定与执行视为连续性的过程。工具的选择与组合对于程序参与者以及程序结果具有重大的影响。而且,政策工具的选择并非单纯的技术性决定,而是具有深刻的政治性,并受到文化规范和意识形态倾向的影响。⑥以环境规制中的经济诱因工具为例,美国联邦政府选择排放权交易体现其强烈的亲市场偏好,而西欧国家对于排污收费的普遍采用体现其对于市场的谨慎态度和更为倾向于国家的特征。

毋庸置疑,传统行政法学理论在其形成与发展的过程中,一直面临着新型公共行政实践与理论带来的挑战,并在积极的回应中拓展其解释力。简略梳理欧美国家行政法学理论的发展脉络,就可以发现相互竞争的行政法模式,如红灯理论(red light theory)与绿灯理论(green light theory)。⑦See Carol Harlow&Richard Rawlings,op.cit.pp.22-40.红灯理论认为,行政法是控权法,行政权力应当受到法律尤其是司法的控制。为了控制国家权力,保护个人自由,行政法应当以法院为中心,建构严密的形式主义的司法审查制度。与红灯理论相对立,绿灯理论代表的则是一种功能主义行政法的模式。该理论认为,行政法的使命不是通过消极控权确保行政权力行使的合法性,而应当是促进政府公共服务的有效运行。基于这一目标,行政法的视野不应狭隘地局限于下游的法院,而应回归到中游和上游的行政程序和政策制定程序。显然,对于国家、政府和司法的功能,两种理论坚守截然对立的立场。

然而,最近数十年来,国家形态及其组织形式已经发生了重大变化。如随着“环境国家”理念的兴起,环境国家成为警察国家、给付国家之后的新国家形态。国家形态及其组织形式的变迁对行政法理论提出了新的挑战。作为绿灯理论之根源的“新政-伟大社会宪法秩序”已经被一种“新宪法秩序”所取代。①在新宪法秩序中,通过法律实现正义的雄心实质上已被“消磨”。个人责任和市场过程取代国家立法成为实现抱负的手段。法律,包括宪法并没有消失,但是较之于新政-伟大社会制度时期,其在实现正义过程中扮演更为间接的角色。See Mark V.Tushnet,The New Constitutional Order,Princeton University Press(2003),p.2.同样地,以司法审查为核心的红灯理论也面临诸多困惑。如关于司法审查对于行政决策的影响的论题,大多数的研究仅仅关注形式合法性的问题,而忽略了有效性与正当性的问题。具言之,研究成果普遍关注于司法审查制度是否有效地确保行政主体的规制活动遵从规制标准;但是,缺乏对于行政主体遵从规制标准是否实现了行政法的规制目标的进一步评估。对于这一问题, P.Cane认为,行政法规范应当与外在的基础性目标相联系,否则,行政法必然陷入一种同义反复,即行政法的目标在于确保行政法得到遵守。②Simon Halliday,Judicial Review and Compliancewith Administrative Law,Hart Publishing(2004),p.12.

因此,行政法理论的发展不应当坚守或迈向一个极端,而应当在红灯理论与绿灯理论的平衡中达成一种共识。

其一,在价值与功能层面上,应当从合法行政迈向良好规制。

从自由法治国家发展到福利国家,进而迈入环境国家,法律作为治理体系与治理工具的功能日益凸显。福利国家的再分配计划与环境国家的分散化利益使得法律与政治的联系日益紧密。就环境规制而言,无论在立法、执行与司法审查阶段,都存在多元化价值冲突与妥协的问题,前述美国国会的立法僵局正是多元价值平衡失败的例证。良好规制的理念,一方面要求将行政法的价值从一元化的形式合法性拓展为多元化的价值体系③一些学者已经论及行政法的价值共识问题。如M.Taggart认为行政法的价值应当包括公开、公正、参与、公平、责任、诚实与合理性;Carol Harlow在探究全球行政法的原则时提及世界银行与国际货币基金组织提出的“良好治理”价值,尤其是透明度、参与和责任,并在结论中提出多样性与多元化的行政法原则与价值更为可取。See Michael Taggart,The province of administrative law determined?,in M.Taggart ed.,The Province of Administrative Law,Hart Publishing(1997),p.3;Carol Harlow, Global administrative law:The quest for principles and values, European Journal of International Law,Vol.17,no.1(2006).,同时也提出了价值融合与平衡的议题。申言之,应当在国家任务的实现与公民个人自由的保障之间形成一种均衡状态。

然而,价值与功能的引入和拓展并非意味着法律与政治完全熔于一炉。如前所述,功能主义行政法并没有放弃法律相对独立于政治的立场。因此,应当将政治、法律与社会组成的宏大图景划分为政治、法律与社会三个相对独立的场域,分别引入法政治、法政策与法社会学分析,在三者的相互作用过程中探究行政法的价值转化、政策形成、法律实施与绩效评估等程序与结果。

其二,应当确立功能导向的行政行为或政策工具体系的核心地位。

在规制政策工具论的刺激下,行政法理论也开始关注行政行为形式选择自由议题。[5]然而,其研究视阈存在诸多局限。如形式选择议题仅限于行政程序中的裁量界限,未能将其纳入整个政策形成、执行与评估过程;仅限于行为形式的选择而忽视了工具组合;仅限于形式合法性关注而排斥多元化的价值与功能等。因此,将政策工具论融入行政行为论,建构功能导向的行政行为或政策工具体系显得尤为重要。无论在制度实践抑或理论层面,环境规制政策工具的发展,正在经历从纯粹依赖传统的命令控制性工具向重视引入经济诱因型、合作型规制工具发展的轨迹。环境规制政策工具箱可以作为行为论或工具论分析的“富矿”。

其三,应当建构多样化的控制和责任机制。

传统行政法学是形式主义的自由法治国家背景下的产物。在立宪主义、行政之合法律性、权力制约与权利保障原则之下,传统行政法形成了以控制行政权力为导向的行政行为理论和司法审查理论。这一学科关怀与当时的国家形态与任务颇为契合,但却无法适应福利国家,尤其是环境国家的需要。

伴随规制改革的兴起,层出不穷的多元化的规制行为形式使得权力控制与责任追究日益困难,这一难题被称为“规制国家的危机”。以环境规制为例,由于环境规制“决策于未知”的风险规制特征,利益集团纷争带来的高度政治性与规制的专业技术性,立法机关普遍通过宽泛的法规制定授予行政机关较大的裁量权,确保环境规制机关得以快速、灵活地应对环境问题。由此引发的问题是,在对机关政策问题进行司法审查时,法院应当如何进行角色定位?传统权力分立理论假定行政决定是由非政治化的技术官僚通过某种价值中立的分析过程作出的。然而,当法院认识到规制机关的政策决定具有高度政治性时,其不得不重新考虑行政国家政策制定过程中司法机关的适当角色的问题。①在谢弗林诉自然资源保护委员会一案中,法院建立了一种新的“两步分析法”,以此审查规制机关对于制定法中包含的对规制权力授权条款的行政解释。“谢弗林尊重(Chevron deference)”反映了法院对于机关政策选择的审查的转变,即从纠缠于机关的程序问题转变为直接将其对于政策的不同意见反映在对制定法解释的歧见之上。法院承认机关在法规制定中的不受限制的政策裁量权的程度反映了法院尊重机关对于据以制定法规的制定法解释的程度。See Chevron U.S.A.,Inc.v.Natural Resources Defense Council,467 U.S.837 (1984).

因此,为确保规制的合法性与正当性,应当建构多元化的规制行为控制体系与责任机制。一方面应当继续强化传统的议会控权与法院控权机制,同时需要改变以法院为中心的传统思维,完善行政部门的内部控权机制。除了政府体系内部的横向和纵向控权之外,还应当引入市场机制、咨询机制以及标准的第三方认证等问责机制。

[1][德]汉斯·J.沃尔夫.奥托·巴霍夫.罗尔夫·施托贝尔.行政法:第1卷[M].高家伟译,北京:商务印书馆,2002:87-88.

[2]李建良.环境议题的形成与国家任务的变迁[C]//城仲模教授六秩华诞祝寿论文集《宪法体制与法治行政》.台北:三民书局,1998:285.

[3]陈春生.行政法之学理与体系(一):行政行为形式论[M].台北:三民书局,1996:10.

[4][美]史蒂芬·布雷耶.规制及其改革[M].李洪雷等译,北京:北京大学出版社,2008:191.

[5]程明修.行政行为形式选择自由:以公私协力行为为例[J].月旦法学,2005(5).

From Legal Administration to Good Regulation: A Perspective of Environmental Regulation

Huang Yongbin

(School of Law and Politics,Zhejiang Normal University,Jinhua,Zhejiang 321004)

Since the 1960s and 1970s,the rise of environmental regulation has promoted the innovation of regulation form.The nature and principle of environmental regulation,togetherwith the failure of institutional practices,have contributed to the crisis of administrative act theory which focuses on formal rationality.Based on the changes of the nationalmissions and the practices of regulation reform,it is necessary to reform the traditional administrative act theory by introducing regulatory policy instruments theory, which aims to set a core status of function-oriented administrative act(policy instruments)system,and to promote the value and function of the administrative law from legal administration to good regulation.

environmental regulation;good regulation;legal administration;policy instrument;administrative act

D912.6

A

1008-293X(2015)03-0064-07

10.16169/j.issn.1008-293x.s.2015.03.13

(责任编辑 张玲玲)

2015-04-21

教育部人文社会科学研究规划基金项目“行政行为新论:以污染收费为例”(12YJA820028)。

黄勇斌(1976-),男,浙江衢江人,浙江师范大学法政学院副教授,硕士生导师。