庙底沟遗址彩陶与原始宇宙观

◎张文娟

(天津师范大学历史文化学院,天津300387)

庙底沟遗址彩陶与原始宇宙观

◎张文娟

(天津师范大学历史文化学院,天津300387)

仰韶文化诸遗址中发现了大量的彩陶,故仰韶文化时期是中国的彩陶时代,同时是东方艺术传统奠基的时代。迄今为止,庙底沟遗址发现了大量的彩陶,这些彩陶可分为两个时期,即仰韶文化庙底沟类型和庙底沟二期文化,遗址所出土的彩陶凭借种类多样并富于变化的图案在我国的史前文化中占有重要地位。通过对庙底沟彩陶基本特征的解读,并结合我国文献中关于先秦时期对原始宇宙观的记载,以探究彩陶中所蕴含的原始宇宙观,借此深入解读史前彩陶的内涵。

庙底沟遗址;彩陶;史前文化;原始宇宙观

彩陶在中国主要发现于新石器时代遗址中,在仰韶文化、马家窑文化、屈家岭文化、大汶口文化等,甚至是青铜时代的辛店文化中都有发现,仰韶文化、马家窑文化时期,彩陶的烧制技术已相当成熟。时至今日,学术界对彩陶文化的解读多是研究彩陶纹饰的涵义和解析特殊器型,主要观点有生殖崇拜[1]、自然崇拜[2]、祖先崇拜[3]、图腾崇拜[4]、族徽标志[5]、观念主题[6]。此外,也有很多学者探索了“人面鱼纹”[7]、“鹳鱼石斧”[8]、“彩陶盆舞蹈”[9]的内涵。研究陕县庙底沟遗址彩陶的学者相对来说不多,张宏彦、方殷、安志敏、吴力、杨建芳、韩建业等学者主要是从彩陶纹饰的角度研究庙底沟遗址的文化属性问题及其传播问题;王仁湘、黄宏武、李新伟等学者则是探究了彩陶的审美特征及其纹饰的构图特征。

陕县庙底沟遗址位于河南省三门峡市陕县东南的庙底沟村西,面积约24万平方米,安志敏于1956年主持发掘,发现仰韶文化和龙山文化时期的建筑遗存、灰坑、墓葬、陶窑、壕沟等各类自然和文化遗物,东周文化遗物和唐墓也有少许发现,发掘者认为该遗址文化内涵丰富,存在以庙底沟类型为代表的仰韶文化遗存和以庙底沟二期文化为代表的龙山时代文化遗存[10],前者的绝对年代约为公元前4200年~公元前3500年,后者的绝对年代约为公元前2900年~公元前2300年[11]。近年来,张忠培提出用“庙底沟文化”取代原来的“庙底沟类型”的观点[12],韩建业认为庙底沟遗址得益于中原所处的“天下之中”的特殊地理位置,在庙底沟时期形成了“早期中国文化圈”,或者是文化上的“早期中国”[13],王仁湘则认为庙底沟时期的彩陶扩展是“史前中国的艺术浪潮”[14]。这些足以说明庙底沟遗址在史前中国文化结构上的重要性。

一、庙底沟遗址彩陶的基本特征

上文已述,庙底沟遗址包含仰韶文化庙底沟类型和庙底沟二期文化两种史前时期的文化遗存,据原发掘报告[10],在仰韶文化庙底沟类型期,彩陶均手制,采用泥条盘筑法,多经过慢轮修整,口沿有轮修痕迹,有彩绘的陶片都是细泥红陶,彩绘以黑色为主,红色少,二色兼用者更少,主要在器腹外侧绘彩,有的在折沿盆的口沿绘彩,无内彩。彩陶图案复杂,富于变化,主要有条纹、涡纹、三角涡纹、圆点纹、方格纹。从结构上可将这些纹饰分为两组:一组是用对称的几个单元构成整体图案,间或用对称或不对称的图案插在里面;一组是用流利连续的花纹构成整体图案,每个单元形态变化,互相交叉,常常无从断开。前者多见于碗、钵,而少见于盆、罐,后者多见于盆,少见于罐,不见于碗。动物纹中只有蛙纹一种,见于敛口盆的残片上。通过对H5、H10、H363、H387的统计,陶片总数为16082片,其中2254片有彩绘,占14.02%。庙底沟二期文化的彩陶以手制为主,素面精磨,有光泽,用黑色绘成带状菱形纹,也有拍印的方格纹。通过对H551、H567、H568的陶系及纹饰的统计,发现陶片总数是2617片,其中泥质红陶81片,占2.05%,彩绘陶36片,占0.91%,数量上远不如仰韶文化时期,可以说庙底沟遗址中彩陶的辉煌期在仰韶文化庙底沟类型期。

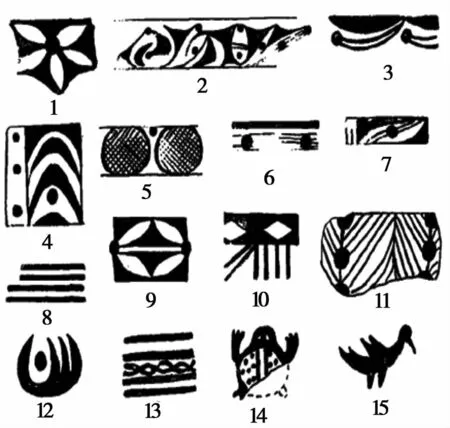

彩陶的主要器形有碗、曲腹盆、敛口罐、曲腹和敛口钵等,也有少量的瓶、高领罐,大多数不施陶衣,少数有红衣,但只有彩绘而无光泽,白衣者更少。图案的繁复性是庙底沟彩陶纹饰的主要特征,动植物及其变形纹是主要纹饰,也有少量几何纹编织。严文明在《论庙底沟仰韶文化的分期》[15]一文中将庙底沟遗址的几何形彩陶花纹分作十一种,段宏振先生在严文明研究的基础上将庙底沟类型彩陶图案母题分为十五个种类[16](见图1),即花瓣纹、回旋勾连纹、垂弧纹、凸弧纹、网格纹、窄带纹、豆荚纹、平行条纹、弧三角纹、菱形纹、羽状纹、月牙纹、绳索纹、蛙纹、鸟纹。

二、文献所见先秦原始宇宙观

文献中有很多关于先秦原始宇宙观的记载,为我们研究庙底沟时期是否存在宇宙观的问题提供了理论依据,归纳起来主要有以下六种:

(一)天圆地方

《楚辞·天问》:“圜则九重,孰营度之?”

《大言赋》:“方地为车,圆天为盖。”

《周髀算经》:“方属地,圆属天,天圆地方。”

(二)天体以天极为中心旋转

《楚辞·天问》:“天极焉加?”

(三)以龟为宇宙的天然模型

《太平御览》卷九百三十一引《雒书》:“灵龟者,玄文五色,神灵之精也,上隆法天,下(疑缺‘平’字)法地。能见存亡,明于吉凶。”

图1 庙底沟类型彩陶图案分类示意图

《淮南子·览冥训》:“于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极。”

(四)鸟负星、日飞行

《楚辞·天问》:“羿焉彃日?鸟焉解羽?”

(五)天地间以维、柱相连

《楚辞·天问》:“斡维焉系?……八柱何当?”

《淮南子·天文训》:“天柱折,地维绝。”

(六)北斗是重要的星座,并与猪有某种关联

《大戴礼记·易本命》:“四主时,时主豕。”

《春秋说题辞》:“斗星时散精为彘。”

《鹖冠子·环流》:“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬。”

安徽含山凌家滩遗址出土的玉板、玉龟和双翅为猪首、胸负八角星纹玉鹰[17],至少说明这种原始宇宙观在距今5500年前就已存在。正如李新伟所说:“玉版长方形的轮廓像方地,其中心刻画的两重圆圈像圜天,内八外四‘箭标’形图案像维系天地的‘维’,正中的八角星纹像极星,放置玉版的玉龟是宇宙的天然模型。”[18]至于造型奇特的玉鹰,比较有说服力的解释是在凌家滩人的宇宙观中,极星由神鸟承负,猪首代表北斗星,绕天极旋。与凌家滩遗址时代大体相当的庙底沟遗址是否存在有体现先民原始宇宙观的载体呢?这值得进一步思考。

三、庙底沟遗址彩陶反映的原始宇宙观

《易·系辞上》:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”作为实用之具,彩陶是“器”,作为精神的物化,彩陶负载着“道”,体现了先民的审美观或宗教观,体现了一种文化上的认同,笔者认为庙底沟彩陶在宇宙观方面主要体现为以下两点:

(一)天圆地方

程征在《“彩陶图画”与方圆意识》[19]一文中从秩序观念和技能水准的角度出发,探讨了彩陶的器形和彩绘的图像元素及其重构原则,借以论述“彩陶图画”与方圆意识的关系。董玉妹、巩淼森、李世国在《以器观道——从彩陶底足形制观中国传统造物观》[20]一文中从彩陶底足形制这个侧面入手,研究了不同文化类型中彩陶的造型特点,以观中国传统造物观,即:观象以制器、立象以尽意、备物以致用。

《易》曰:“著之德,圆而神。”《周髀算经》:“请问数安从出?商高曰:数之法出于圆方。圆出于方,方出于矩,矩出于九九八十一。”以圆为保,言道体道妙,这种心理产生的根源是否可以追溯到原始彩陶时期,它们之间是否有联系?圆形到底是为“悦目”,还是为了“赏心”,或兼而有之?首先,彩陶口沿的边始终是一个圆圈,形状悦人眼目;其次,每件彩陶都是侈口,朝天敞开。王仁湘在《亦圆亦方——彩陶多变的器物沿面装饰》[21]一文中论述了彩陶的沿面装饰问题,展示了史前陶工在彩陶装饰上的追求,圆中的四方五星、六合八角,引人深思。

在器形上,以“圆”为始,它的收缩、延伸、外交、内敛、升高、压低等变化,体现着器形对人的实用要求的适应,同时也体现着人心灵的变化。在纹饰上,以“线”为本,线条的千变万化更直接体现了人的心理变化,由线条组成的纹饰图案更是体现了人的心理。利用线条,因器施彩,线条的曲直、连续、对称、均衡、盘旋、往复、曲折、顿挫、疏荡、聚散、间隔、重叠、疏密、虚实、交叉、动静等形式的变化,产生与心理情感对应的节奏和韵律。

大圆之中,包容着多变的方形,这方圆的变换中定然蕴藏着先民们的哲理观,《周髀算经》:“方属地,圆属天,天圆地方。”按此推论,这种方圆中包含了先民的一种原始的宇宙观,即:天圆地方。

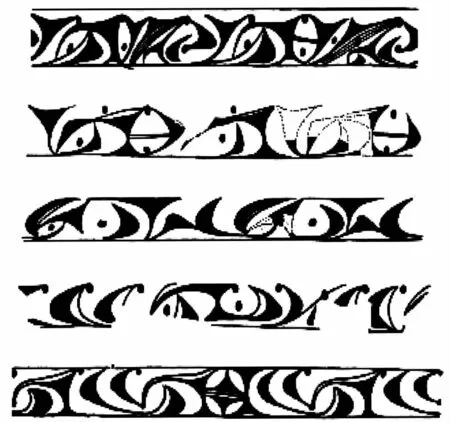

(二)无始无终,无限循环

庙底沟时期,彩陶旋纹比较多,依据旋纹旋臂的特点与数量及其组合方式,王仁湘将旋纹划分为5种,即单旋、双旋、叠旋、杂旋和混旋[22],各类旋纹图案的彩陶,虽然在构图上表现了明显的繁简区别,一定数量的标本却都呈现出两方连续图案的特性。庙底沟彩陶纹饰位于陶器的上腹部,以两方连续式图案为主,首尾相连,无始无终(见图2)。彩陶沿面上的图案几乎全为两方连续式结构,而且是圆环式两方连续结构,同器腹的两方连续图案一样,也是首尾相连,无始无终。陶工将沿面划作若干等分,每一等分绘上相同的纹饰元素,构成环形两方连续图案。庙底沟彩陶上由弧边三角、圆点、勾叶组成的“花卉”图形,或简或繁,曲回勾连,构成中国彩陶中最富魅力、最具特点的图案之一。

严文明在《论庙底沟仰韶文化的分期》一文中对庙底沟遗址的彩陶纹饰进行了分类分期研究,将庙底沟几何纹彩陶图案划分为11种,将其中一种定名为“回旋勾连纹”。他对这种图案的描述是:“其基本母题是一个圆圈和一对互相勾连的挂钩,圆圈中每被横线分割为二,而挂钩中实以圆点。这种纹饰的每一单元与其他单元之间往往相互连接,不易分割,形成连续不断的花纹带。”[23]段宏振就非常支持“回旋勾连纹”的命名。[24]张朋川曾说:“庙底沟文化晚期彩陶盆上的图案摆脱了早期的对称格式,多作活泼自如的动态图案结构,用行云般的勾曲形纹和弧线纹,组成翻回交错的纹饰,以旋风般的律动,舒展变化多端的长卷式图案。鸟纹已完全变成几何纹,由正面鸟纹简缩为圆点弧边三角纹,由侧面鸟纹简缩为勾羽形纹。”[25]

庙底沟彩陶的图案纹饰所要表达的应是一种无始无终、循环往复的理念,这必然反映了当时社会的一个共识,值得探索。先民们在彩陶上绘画,不仅要感动自己,还要感动他们心中的神灵。彩陶纹饰作于圆形器物上,图案找不到出发点,也没有终点,并有一定的重复性,无限循环。无始无终也可以解释为起点就是终点,终点也是新的起点,以有限表现无限,这表现了一种博大的胸怀,就如日出日落一样,太阳每天东升西落,周而复始,这不仅是一种对太阳、对宇宙的认识,更表现了一种博大的胸怀。这种绘图方法使人感到意味深长,从而调动起人们丰富的想象力,给人以无穷的回味。

另外,庙底沟彩陶中还出现了少量的具有空间概念的鱼纹,主要绘制在陶瓶上。这种鱼纹图像的细部画得较具体,脸部、身上的网状花纹都用细线勾勒而成,但头部似人脸,嘴部有须,只有两足,是人格化的鱼形象。这幅鱼纹是采用俯视的角度,描绘出鲵鱼爬行游动的姿态,表明了当时的先民已经有了角度、时空意识。

图2 彩陶盆腹部图案展示图(引自中国科学院考古研究所:《庙底沟与三里桥》)

四、结语

远古先民曾经“物质地”、“精神地”、“艺术地”生活着。黑格尔说:“心灵不仅能把它的内在生活纳入艺术作品,它还能使纳入艺术作品的东西,作为一种外在事物,能具有永久性。个别的有生命的自然事物总不免转变消逝,在外形方面显得不稳定,而艺术作品却是经久的。”彩陶就是纳入了远古先民生活和心灵的具有永久性的艺术作品,有必要建立史前艺术的“彩陶时期”这一概念。泰勒在《原始文化》中说:“野蛮人的世界就是给一切现象凭空加上无所不在的神灵的任性作用。”器形的神化表现在两方面:一是器形本身的神化,二是器形被特殊的纹饰神化。那么,作为形下之器的彩陶,我们要追寻其“形上之道”。道是无形的,有规律,“器”是有形的,指具体事物或名物制度。在彩陶上,有着人人相信其存在而又无形无影的精神“实体”,也有着无影无踪又无处不在的某种规律和原则,即“道”的存在。那么,它是否具有“共通语言的象征性和逻辑性”呢?是否带有某种“民族的共同观念”呢?这些都有待于进一步的研究。

[1]徐建融.彩陶纹饰与生殖崇拜[J].美术史论,1989(4).

[2]彭曦.大河村天文图像彩陶试析[J].中原文物,1984(4).

[3]严文明.甘肃彩陶源流[J].文物与考古,1978(10).

[4]何星亮.中国图腾文化[M].北京:中国社会科学出版社,1992.

[5]王仁湘.论我国新石器时代彩陶此瓣纹图案[J].考古与文物,1989(1).

[6]倪志云.半山——马厂文化彩陶艺术的观念主题[J].美术研究,1989(4).

[7]刘云峰.仰韶文化“鱼纹”、“人面鱼纹”内含二十说述评——兼论“人面鱼纹”为巫师面具形象说[J].文博,1994(4).

[8]孙彦.“鹳鱼石斧图”题材象征意义辨析——兼论丧葬绘画的起源[J].中原文物,2008(1).

[9]李露露.一幅珍贵的舞蹈画面──青海同德出土的舞蹈纹彩陶盆[J].中国历史博物馆馆刊,1998(1).

[10]中国科学院考古研究所.庙底沟与三里桥[M].北京:科学出版社,1959.

[11]中国社会科学院考古研究所.中国考古学中碳十四年代数据集[M].北京:文物出版社,1983.

[12]张忠培.中国考古学:实践·理论·方法[M].郑州:中州古籍出版社,1999.

[13]韩建业.庙底沟时代与“早期中国”[J].考古,2012(3).

[14]王仁湘.史前中国的艺术浪潮——庙底沟文化彩陶研究[M].北京:文物出版社,2011.

[15]严文明.论庙底沟仰韶文化的分期[J].考古学报,1965(2).

[16]段宏振.试论庙底沟类型彩陶的传播[J].文物春秋,1991(1).

[17]安徽省文物考古研究所.安徽含山凌家滩新石器时代墓地发掘简报[J].文物,1989(4).

[18]李新伟.中国史前玉器反映的宇宙观——兼论中国东部史前复杂社会的上层交流网[J].东南文化,2004(3).

[19]程征.“彩陶图画”与方圆意识[J].文艺研究,1994(6).

[20]董玉妹,巩淼森,李世国,等.以器观道——从彩陶底足形制观中国传统造物观[J].中国陶瓷,2013(10).

[21]王仁湘.亦圆亦方——彩陶多变的器物沿面装饰[N].中国文物报,2008-04-25(7).

[22]王仁湘.关于史前中国一个认知体系的猜想[J].华夏考古,1999(4).

[23]严文明.论庙底沟仰韶文化的分期[C]//.仰韶文化研究.北京:文物出版社,1989.

[24]段宏振.试论庙底沟类型彩陶的传播[J].文物春秋,1991(11).

[25]张朋川.中国彩陶图谱[M].北京:文物出版社,1990.

(责任编辑 卞建宁)

K876.3

A

1671-9123(2015)01-0023-05

2014-12-25

张文娟(1990-),女,河南信阳人,天津师范大学历史文化学院硕士研究生。