提升蚌埠市农民文化消费水平的对策研究

豆艳荣,王有炜

(安徽科技学院思政部,安徽蚌埠233100)

提升蚌埠市农民文化消费水平的对策研究

豆艳荣,王有炜

(安徽科技学院思政部,安徽蚌埠233100)

提升农民文化消费水平,必须建立在正确评估农民消费能力的基础上,抓住农民对文化消费的需求点,在“实用性”和 “接地气”的定位下,积极发展针对农民的文化消费市场。在政府的主导下,让农民在需求满足与现实生活中,主动地改变消费观,调整消费结构,通过提升文化消费水平,来发挥文化消费的实效性。

文化消费水平;文化消费能力;消费观;消费市场

农民文化消费水平的高低可以直观反映出农民的精神生活状况。虽然各地农民文化消费水平存在高低不同,但基本与当地的经济发展呈现正相关。即经济发展快的地区,开放程度也较高,不仅为农民消费能力提供了可靠保证,同时决定了消费观念的科学、合理,更重视精神生活的充裕,注重文化消费,当地市场也会服务于此项需求,来提供文化消费产品与服务;而经济发展滞后的地区,开放程度存在不足,既制约了农民的消费能力,也导致消费观念的落后,或者缺乏文化消费观念,或者是庸俗的文化消费观,农村文化消费市场的萧条也反映了需求的匮乏,从而制约农民文化消费的水平。

因此,提升农民的文化消费水平,不能急功近利,一定要脚踏实地,建立在当地经济发展的基础上,正确评估农民文化消费的能力,从农民的现实需要出发,寻找农民对文化消费的需求点,利用这些需求点做工作,将 “实用性”、“接地气”等与培育农村文化消费市场结合起来,在日常生活中满足农民对文化消费的需求,切实转变农民的消费观念,让农民有获益的感受。在此以蚌埠市为例,根据近五年这一时间段的农民家庭状况来论证,文中数据主要来自国家统计局、安徽省统计局出版的统计年鉴,以及实地走访调查的结果。由于2015年统计年鉴尚未出版,为确保数据准确、结论科学,因此本文使用数据是2010年~2014年统计年鉴的统计,涵盖2009年~2013年。

一、评估:文化消费的能力

蚌埠市总面积5952平方公里,处皖北、淮河中游,京沪和淮南铁路交汇点,交通便利,是安徽省重要的综合性工业基地,拥有机械、化工、医药、电子、建材等行业,工业体系完备,还有众多科研机构、高等院校。外向型经济的定位,为蚌埠市的发展指明了方向。近年随着国家加快实施中部崛起战略,蚌埠市参加了泛长三角区域分工合作和建设合芜蚌自主创新综合配套改革试验区,发展进入一个新阶段。

截至2013年,蚌埠市人口数共计3 666 028人,其中农业人口达2 641 509人,占总数的72%。调研发现,近些年农民的收入、支出不断提高,预示了经济发展的良好势头,但是收入结构还有待继续优化;消费水平低、消费结构不合理的状况,反映了消费观的落后。这些都制约了文化消费的能力。

(一)趋势:经济发展势头良好,收入结构有待优化

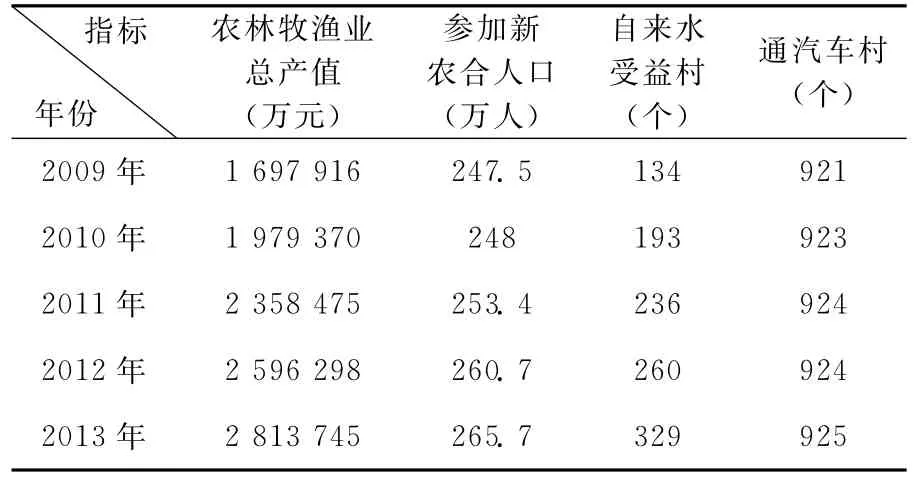

蚌埠市辖三县均为全国商品粮大县,如怀远县的石榴、五河县的螃蟹、固镇县的花生远近闻名,农民经济发展较快,这从五年来蚌埠市农村基本情况 (见表1)、农民家庭人均收支(见图1)及家庭收入结构 (见表2)的变化即可看出。

表1 蚌埠市农村基本情况表

农林牧渔业总产值的变化显示了蚌埠市农业生产和农村经济的基本情况,参加新农合的人口数字是农村社会福利发展的体现,与自来水受益村、通汽车村的增加都反映出新农村建设的成果,数字逐年上涨,再结合农村居民家庭人均收支的变化,证实了蚌埠市农民经济持续发展的状况。

图1 蚌埠市农村居民家庭人均收支图

对比蚌埠农民家庭人均纯收入在全省的位置,可以发现其收入超过了安徽省农村居民家庭人均纯收入。2009年、2010年、2011年、2012年、2013年蚌埠市农民家庭人均纯收入分别为5395.58元、5564.85元、6615.29元、7673.96元、8741.01元,全部超过历年省农村居民家庭人均纯收入,即4504.42元、5285.17元、6232.21元、7160.46元、8097.86元。

农民收入的增加主要体现在收入结构的优化上。按照国家统计农村家庭人均纯收入的结构,包括家庭经营收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入四部分。收入结构的优化体现在家庭经营收入所占比重的减少,工资性收入等所占比重得到提高。从2009年~2013年蚌埠市农民家庭人均纯收入结构的变化来看,家庭经营纯收入占总收入的比重从64%逐年减少,到了2013年降至49%;与此同时工资性收入比重逐年上升,从28%达到44%,缩小了与家庭经营纯收入的差距,成为农民家庭收入中的主要组成部分,并呈稳定态势。此变化说明蚌埠市农民家庭人均收入结构日益趋向合理,但是还有很大的改进空间,如家庭经营纯收入所占比重仍然偏大,而财产性收入、转移性收入偏少。收入结构不够优良,表明消费能力方面存在局限,未来蚌埠农民仍需要将经济发展作为重点。

表2 蚌埠市农民家庭人均纯收入结构表

(二)观念:消费水平低下,消费结构不合理

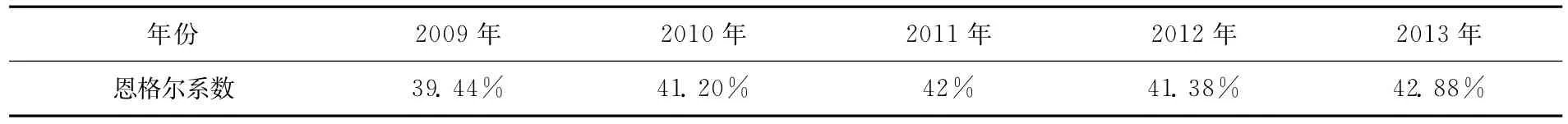

上述数据表现出蚌埠市农村经济发展蒸蒸向上的一面,但是从消费结构来看,则存在诸多不合理的地方,反映出农民消费观念滞后,消费水平低,制约了农民的文化消费能力。对此,主要考察两个方面,一个是常见的恩格尔系数,另一个则是考察人均文化消费支出及其所占生活消费支出的比重。

恩格尔系数(Engel's Coefficient)是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。该理论认为,家庭收入越少,则用来购买食物的支出所占的比例就越大;随着家庭收入的增加,家庭收入所用来购买食物的支出比例则会下降。因此,恩格尔系数的高低可以反映出一个家庭或国家的富裕程度。从近五年蚌埠市农民家庭恩格尔系数的变化来看,随着收入的逐年增加,恩格尔并没有呈现逐年下降的趋势,反而是2009年人均纯收入最低时,恩格尔系数是最小的,低于省农村居民家庭恩格尔系数(40.90%);2013年人均纯收入最高,恩格尔系数却是最高的,也超过了省农村居民家庭恩格尔系数 (39.65%)。这反映出,尽管经济条件改善,但是消费结构不科学,消费观念存在较大的滞后性。

表3 蚌埠市农民家庭恩格尔系数表

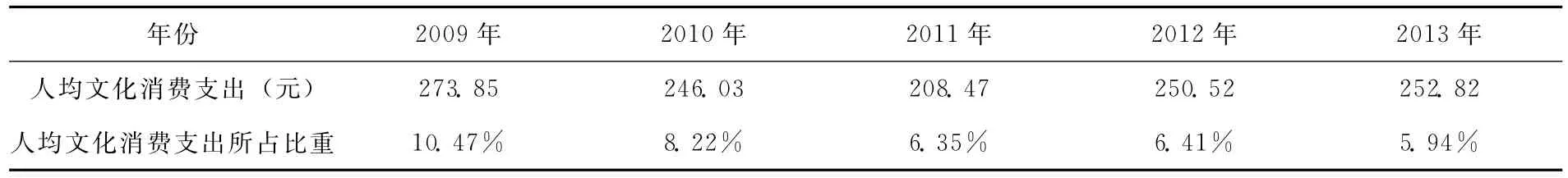

再来看农民人均文化消费状况。从数字来看,人均文化消费支出在2009年时最高、2011年时最低,2012年、2013年开始增加,不过增加幅度很小,每月人均文化消费支出停留在一二十元的层面上,不超过30元;从文化消费支出所占生活消费支出的比重来看,基本呈现逐年降低的趋势,从2009年的10.47%降至2013年的5.94%,差不多降低一半。

表4 蚌埠市农民家庭人均文化消费支出状况表

消费水平低,消费结构不合理,尤其是文化消费支出过低,一方面是农民受制于经济的不富裕,制约了文化消费的能力;另一方面则是封闭的视野、狭隘的眼光,不重视或者不愿意投资于文化消费。这种局面不止发生在农民身上,也不限于蚌埠市。“过去10年中,中国居民的物质消费比重仍呈现上升趋势,而精神文化消费的比重有所下降。以城镇居民为例,2012年文化娱乐消费仅占12.20%,比2002年下降了2.76个百分点。”[6]尽管经济发展呈现增长,但是消费水平低、结构不合理,反映出农民的消费观念滞后,必然制约农民进行文化消费的能力。

二、定位:文化消费需求点

当今时代社会发展日新月异,虽然人们越来越意识到知识、信息、高科技的重要性,但遗憾的是,现代性还未能充分扩展到农村,未能有效影响到农民的生活,因此农民的思维方式、生活方式与消费观念未能得到根本改变。没有需求的引导,是农村文化消费市场迟迟未能发展起来的一个原因,另一个原因则是鲜有专门针对农村、农民的文化消费产品与服务。

蚌埠市农民的消费能力受制于经济不够发达、消费观保守与滞后,这就决定了在文化消费的需求上,首先要注重实用性,让农民看到消费的有用性,例如与创收盈利结合起来;其次,要注重可操作性,与日常生活联系起来,切忌奢侈豪华,华而不实,过于新潮、高端,脱离现实的日常生活。

(一)标准:是否具备实用性

实用性是让农民通过文化消费,能够切实感到受益、有用。这里将农民分为三类群体,分别探讨不同群体的农民对实用性的不同要求、实用性的不同体现。

1.全职农民。指常年以务农为生的农民,由于整个家庭的收入、支出主要依靠务农所得,所以对实用性的要求,主要体现为创收、盈利上。对此,可以提供与务农相关的科技类书籍或产品、服务,对农民发挥技术指导的效用,让农民能够从中创收。

由于农民文化程度不高,没有读书的习惯,在图书出版、技术类产品研发方面常常忽视农民这一群体。再加上农民身上存在的惰性,缺乏主动性,缺乏远见,使其习惯了按部就班、听天由命,阻碍了其敢于设计未来、主动寻求技术指导的思想与行动。其实,农民对于实用性的需求,以及对于务农等实业的熟悉度,是具有读书或者使用技术产品服务的兴趣与潜力的,可以引导其购买相关书籍或者使用相关产品。

2.半务农的农民。这里指除务农之外,还兼职其他身份的农村人口,家庭收入组成中除务农收入外,还有其他收入作为补充,例如经营零售业、不定时打工等。相对全职农民来说,这部分农民接触的人际范围较广泛,思路较开阔,对实用性的要求更贴近时代,可以提供一些销路好、热门的文化产品或服务,如信息产品或服务。

近些年不断有电商下乡,有助于突破地域的限制,让农民快速跟上时代,与社会更好接轨,但是面对电商这一新生事物,不同群体农民的反应势必快慢不一,而这些半务农的农民群体可以为电商在乡间的拓展起到促进作用。

3.留守人群。这里指家庭成员中有外出务工人员,其收入在家庭收入中占比重较大。随着农民工群体的发展,留守群体受到关注。2013年统计,蚌埠市外出半年以上的人口占人口总数的24.93%,以成年男性为主。对于留守的老人、儿童、妇女,其对实用性的要求更多是弥补生活的空虚与亲情的不足。

3.社会组织。健身休闲产业发展需要体育类社会团体、基金会、民办非企业单位等社会组织的参与和支持,因而需要提升社会组织的整体服务水平。要鼓励各社区、市县成立健身休闲产业孵化平台、成立各级体育产业协会。社会组织也要紧抓“全民健身”发展机遇,完善组织建设和制度建设,积极承接政府各类项目,更好地为大众服务。

因此,可以针对农民的身心健康,提供保健、娱乐类的文化产品或服务。如蚌埠市组织的“三下乡”活动包括义诊、文艺演出等,对留守人群来说是非常有效的。沿用此思路,开发农民愿意花钱消费的文化产品或服务,促进农民的文化消费。

只有科学判断不同农民群体的需求,提供有针对性的文化消费产品或服务,才能迎合农民的需求。“许多文化产品的生产单位一味地生产商品,却未切合消费者的消费需求,因而造成供给‘充足’,需求 ‘充足’,但消费者的消费需求却得不到满足的矛盾。”[8]

(二)条件:是否接地气

具备实用性是农民愿意进行文化消费的标准,是农民愿意转变消费观的关键;其次,是否接地气是农民文化消费的条件,是农民消费观转变的动力。接地气包括内容与载体两方面,二者兼具,才会吸引农民进行文化消费。

1.内容上接地气。农民受教育程度偏低、交际范围窄、开放性不足等特点,决定了针对农民的文化消费必须要在内容上进行筛选。一方面是农民熟悉的领域,让农民看到相通点、能够产生共鸣;另一方面需要思考,利用前瞻性的眼光,找到农民虽不熟悉,但是愿意关注、了解的领域,通过农民的消费,来推动农民在思想、生活方式上的转变与提升。尤其是后者,更值得重视。

这就需要政府施力,让 “三农”领域的研究学者与企业、商家形成合力,探讨、选择接地气的内容,让农民提升文化消费水平的同时,提高精神文化素质,丰富精神文化生活。

2.载体上接地气。这意味着文化产品或服务在载体的设计上,要专门考虑农民群体。这可以说是市场的短板,因为在推出产品或服务时,商家主要考虑的是销路、盈利,瞄准的是时尚群体,所以在新潮、高端、智能上做足了功夫,不断地推陈出新,让农民群体眼花缭乱之余,远落后于潮流,更谈不上消费了。直到这些商品在下架、库存时,才会考虑农民群体,通过降价的方式,来吸引农民。

社会对农民、农村的关注度在加强,但是针对农民群体的文化产品或服务并没有随之增长,这可能受制于农民群体的购买力小,使商家考虑研发成本与盈利时,不愿意投入。因此,农民只能选择与市民相同的产品或服务,这也是农民文化消费低的重要原因。

提升农民文化消费水平需要政府的主导,在加强经济建设的同时,在文化消费领域,出台“像我国应对国际金融危机采取的节能补贴、家电下乡、小排量汽车补贴等消费刺激政策”,[9]并在任务分工、责任落实等方面形成统一部署和职能协调。

三、规划:文化消费的市场

在科学分析蚌埠市农民文化消费能力与需求的基础上,规划消费市场,集中在文化消费的提供方与场所两方面,扩大提供方的范围,延伸消费场所,让需求引领消费市场、消费市场满足消费的需求,从而满足农民的文化消费需求。在需求满足与现实生活中,转变农民的消费观念。

(一)多元:文化消费的提供方

文化消费的提供方讲求多元,由政府出面,将科研院所的研究人员与企业、商家联结起来,再加上农民代表,共同调研、商榷、选择农民群体所需要的文化产品或服务的内容与载体,评估其经济价值与社会价值,分析其研发成本,制定出长期与分期的研发计划,实现研发的常态化。利用公开招标的方式,授权研究机构、企业或商家开发相关产品。为了激发研发的兴趣与活力,政府可以采取项目资助的方式,动员高校、科研机构的人员选择相关的科研方向,鼓励企业、商家面向农民、农村提供产品、服务。

通过扩大文化消费提供方的范围,充分发挥蚌埠市相关科研机构、高校院所研究人员的专业优势,加强高校教师、科研工作人员与企业、商家乃至农民群体的联系,使科学研究更加联系实际。蚌埠市高校资源丰富,拥有安徽财经大学、蚌埠医学院、蚌埠学院等全日制普通高校,以及中国人民解放军空军航空大学、中国人民解放军装甲兵学院、中国人民解放军汽车管理学院和中国人民解放军海军蚌埠士官学校4所军事院校,这些人才与科研机构能够为农民文化消费的选择与研发出谋划策、发挥作用。

针对农民的文化消费需求进行研发,提供产品或服务,也利于企业、商家的分流,避免跟风、盲从的重复性。随着时代的发展和社会的进步,农民的经济条件逐年好转,但是至今还没有定向的文化消费需求,这对于眼光卓越的企业、商家来说,无疑是很有潜力的。因此,政府要正确引导,摒弃急功近利的短浅,潜心开发服务于农民的文化消费产品、服务,耐心对待农民的反应,则必会收效的。

目前针对农民开展的各种下乡活动,表明农民群体日益受到社会的重视,这是值得鼓励与提倡的。不过,这些下乡活动有值得反思、继续改进的地方,例如事前缺乏对农民需求的预测、事后缺乏活动效果的评估。事前,主办方在延请人员时,突出了该人员的社会影响力,却很少预测、设计哪些领域满足农民的需求、提升农民的层次;事后,强调活动的影响力与有效性,却没有评估具体哪些活动有实效性,还是走过场。为增强下乡活动的实效性,可以让延请的专家教授、企业、商家人员参与到活动的组织中,并行使建言的话语权,而不是作为被动的活动执行者。

在确定研发计划时,要加上农民代表,一方面是结合调研的结果,找到农民文化消费的兴趣与需求点,另一方面,农民中间能人很多,不乏头脑灵活、多才多艺、心灵手巧的农民,如果提供给这些能人相应的平台,既能够施展其能力,为文化消费的提供做出贡献,也可以发挥其农民身份的示范效应,吸引农民的参与,集聚农民的力量。

(二)多样:文化消费的场所

缺乏足够的、适合的文化消费场所,是制约农民文化消费水平的重要原因。城市中有电影院、娱乐厅、游乐园、书城、水族馆等诸多环境适宜、选择多样的消费场所,让人愉悦心情、增长见识,丰富精神生活,但是这些在农村中都是少见的。虽然近些年各地新农村建设中,修建了图书馆、文化馆等硬件设施,但是利用率很低,难以推动农民文化消费的水平。

鉴于此,对农民文化消费场所的规划,要坚持多样的原则。政府可以组织各种文化产品、服务的现场销售,让农民进行现场的文化体验,引导其消费;在利用现实场地的同时,以虚拟网络上的文化消费弥补现实场所的不足。

增加文化产品或服务的现场销售环节,让农民进行现场文化消费的体验后,决定是否进行该项消费。现场销售或许会落人口实,认为是强制推销或者怀疑其动机不纯。其实,只要文化消费品或服务的质量优胜、价格适中,就无需担心各种质疑。从个体的角度而言,作为顾客进行现场消费的体验,相对于作为观众进行现场看客,留下的记忆更深刻,效果更强烈。

如2014年秋季安徽举办首届文化惠民消费季,通过走进剧场、收看电视、广场演出等多种方式,推出文艺演出时配以低票价的惠民措施,“整合了国有、民营,省内、省外、国外,省级、市县级,专业、业余等多种演出主体”,[10]反响良好。

至于虚拟网络中的文化消费,还需要政府加大力度,帮助农民提高电脑基本知识、网络常识与相关应用的了解。手机已经走入千家万户,但是多数农民主要使用其短信、通话的基本功能,利用手机上网比较少,一方面是智能手机价格高、上网耗用流量会增加话费,另一方面则是不知道如何上网、或者上网缺乏合理的目的。这也是很多农民没有使用电脑上网的原因。网络所需硬件设施在新农村建设中基本得到满足,农民也有能力买电脑,只是对于电脑与网络的陌生,阻碍了农民将网络世界与现实生活联系起来。

可供农民进行文化消费的现实场地不足,必然要引导农民在虚拟的网络世界中进行文化消费。“在文化消费产品中,旅游、看电视、听广播、阅读书报杂志、文艺演出、音乐会、电影等文化消费与上网密切相关,是大多数消费者经常开展的文化消费活动。”[11]因此,政府需要加强农民对电脑、网络的知识培训,同时引导农民去甄别网络信息,防止网络病毒、高科技欺骗等。

四、结语

提高农民的文化消费水平堪称任重而道远。在既有的消费能力基础上,研发符合农民需求的文化消费产品、服务,需要科研人员的理论研究与实践跟进,企业、商家在保本盈利的评估中推动;拓宽消费场所,现场销售要做好可能遭遇的名誉指责、销售业绩欠佳的心理准备,网络平台则先要做好对农民使用电脑、网络的培训。由此可见,提高农民的文化消费水平存在各种难处。但是,伴随时代发展,这是新农村建设过程中必然面对的,也是解决 “三农”问题必须考虑的。

[1]本书编委会.安徽省统计年鉴:2010年[Z].北京:中国统计出版社,2010.

[2]本书编委会.安徽省统计年鉴:2011年[Z].北京:中国统计出版社,2011.

[3]本书编委会.安徽省统计年鉴:2012年[Z].北京:中国统计出版社,2012.

[4]本书编委会.安徽省统计年鉴:2013年[Z].北京:中国统计出版社,2013.

[5]本书编委会.安徽省统计年鉴:2014年[Z].北京:中国统计出版社,2014.

[6]周春平.文化性消费对居民主观幸福感影响的实证研究 [J].消费经济,2015(2):46.

[7]金元浦.消费引领:补齐我国文化产业发展的短板 [J].同济大学学报 (社科版),2013(5):39.

[8]田学斌,金梦,刘源楮.我国城镇居民文化消费结构性问题研究述评 [J].经济与管理,2013(12):90.

[9]郑鈜.我国文化消费政策的缺失与治理[J].学术论坛,2013(9):88.

[10]袁华.关于文化消费的几点思考[N].中国文化报,2015-01-23(05).

[11]陈海波,刘晓洋,刘洁.我国居民文化消费特征的关联规则分析 [J].统计与决策,2013(20):74.

(编辑:程俐萍)

Research on the Countermeasures to Promote the Cultural Consumption Level of Peasants in Bengbu City

DOU Yan-rong,WANG You-wei

(Department of Education in Ideological and Politics,Anhui Science and Technology University,Bengbu Anhui 233100,China)

To enhance the farmers'cultural consumption level,we must take peasants'demand as the beginning for cultural consumption based on the proper evaluation of theri consumption capacity.Under the practical principle,the cultural consumption market will be prompted actively.With the guidance of governments,peasants'are expected to change their consumption value,adjust their consumption structure with the premise of guaranteeing their life needs and llife.Only then can farmers promote their cultural consumption level and can culture's effectiveness be fully and effectively played.

Cultural consumption level;Cultural consumption capacity;Consumption view;Consumer market

C912.82

A

1671-816X(2015)07-0804-06

2015-03-08

豆艳荣 (1978-),女 (汉),河南鹤壁人,讲师,硕士,主要从事农村社会方面的研究。

安徽省教育厅人文社会科学研究项目(SK2013B138)

——基于指数增长模型