西南民族地区村民自治的影响因素及对策研究

——基于云南富民县芭蕉箐村实地调研分析

饶凤艳,张文政

(甘肃农业大学人文学院,甘肃兰州730070)

西南民族地区村民自治的影响因素及对策研究

——基于云南富民县芭蕉箐村实地调研分析

饶凤艳,张文政

(甘肃农业大学人文学院,甘肃兰州730070)

在民族地区的农村社会,乡村社会治理受到多种因素影响。以组织和伦理为规范的宗教信仰,常常作为一种天然的社会秩序和规则约束他人。靠血缘和地缘维系的传统民间亲属又是熟人社会的具象表征,二者在村民自治过程中产生了重要影响。芭蕉箐作为一个宗教力量比较显著,同时又不可避免的具有熟人社会特质的典型村落,其乡村社会的运行及治理具有较强的现实意义。文章以基层民主管理——村民自治为切入点对芭蕉箐深入调查,讨论宗教力量、传统民间力量对村民自治的影响,并提出相应的对策和建议。

村民自治;宗教组织伦理;传统伦理道德

我国大多数农村,目前实行的村民自治制度是基层民主管理自治制度的一种有效实现形式[1]。村民通过民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的这四种方式,实现自我管理、自我教育及自我服务,依法行使民主自治权利[2,3]。从村民自身出发激发农民群众的自主精神,有效的推动民主进程,村民自治是实现民主的一种新型的实践形式。然而,只是依靠政府的力量展开治理是不切实际,也不尽合理的[4,5]。实际上具有上千年历史的中国乡村实质上必然会受到民间力量的影响[6~8],这其中两个方面的因素,是影响乡村社会治理的的关键所在,即后文中所说的两种因素:宗教组织外置化的宗教组织伦理和传统民间亲属所内化的传统伦理道德,这二者对民主自治的影响应予以充分重视。

19世纪末自伯格里来华传教以来,我国西南地区大部分苗族深受基督教思想影响,宗教观念深入人心[9~11]。在新中国还未成立以前,宗教便成为一种天然的规约,与社会规则、社会秩序紧密的联系着[12]。宗教信仰在稳定社会秩序上存在着巨大的空间,它不仅仅能够提高个体的社会交往能力,还作为一种能够提升公共道德水平的重要力量存在着,通过宗教信仰特有的宗教伦理在一定程度上还会改变原有的社会结构,在社会治理中发挥着基本的作用。与此同时,无论具有怎样的外来因素,在费孝通[13]笔下,中国广大农村都是生活在一个个 “熟人社会”中,在这种中等聚落的自然村范围内,由于累世聚居,“每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里,周围的人也是从小就看惯的”,乡民之间彼此了解和信任,从而形成了 “熟人社会”,所以,熟人社会应作为理解中国传统乡村社会的一个概念而被接受。这样的熟人社会形成的关系网络,即传统伦理道德,同宗教组织伦理一样成为农村社会治理的另一项隐形的规约。那么,宗教组织伦理和传统伦理道德是如何影响政府基层民主管理的,对此笔者通过这一现象历来较为突出的云南省富民县芭蕉箐村进行实地调研了解基本情况,走访了50个村民,20余户人家,其中往届或现任的8名村干部,42名村民。

芭蕉箐是云南省昆明市富民县的一个苗族自然村,村庄居住的都是苗族,属于大花苗支,村庄内苗族互称对方“阿卯”(Ad Hmaob),分属于东村乡石桥村委会。东村乡石桥村委会包括7个村民小组,有杨嘎哩村、还记得村、石桥村、平田村、芭蕉箐、大木板村和瓦窑田村,其中芭蕉箐村是石桥村委会下辖的纯粹的苗族自然村。据石桥村居委会2013年统计,芭蕉箐村共142人,39户,男71人,女71人。其中142人中,只有3个人不信基督教,村民们的基督教的信仰是非常虔诚的,因此基督教就可以说作为了芭蕉箐的全民信仰。据村委会统计,2011年全村人均纯收入3369元,其他六个村都已超过了3650元,芭蕉箐村是略显贫困的。富民县基督教会活动中心下辖9个苗族聚会点,包括石庄村、则鲁箐、拉犁村、水平子、万宝山、柿花箐、石桥村、芭蕉箐、麻栎树。以前,芭蕉箐中心教堂是富民县东村乡基督教会的活动中心,未重建芭蕉箐大教堂之前,信徒们每到星期天,都会到芭蕉箐中心教堂做礼拜。2012年建立新的大教堂以来,周围的信教村民每周做礼拜的地点改为了柿花箐的教堂。2003年芭蕉箐村教会分化,分为集体教堂 (三自教会)和家庭教会,也代表着两股力量。大教堂现主要负责人是张学得 ,而家庭教会主要负责人是张学由,两人属于堂兄弟关系,分化原因主要有以下三个,一是因为宗教教义的不同分化;二是教会内部集权现象的日益严重;三是教会内部事务的独裁与隐秘。自此,教会便分化成集体教会和家庭教会两股力量。

一、影响村民自治的因素

芭蕉箐村是由过去的生产小组演化而来的自然村落,作为村民自治的基本单位,虽不具有村委会这样的行政实体,但是在自然村落所掌握的管理资源是最充分的,包括宗教组织伦理和传统伦理道德。村委会的各项政策实施实际上是靠着民间的力量在运作的,以上两种无形的力量作为一种村民自我约束和规范的方式,能够在很大程度上实现村民自治,有效地推动了农村基层民主进程。

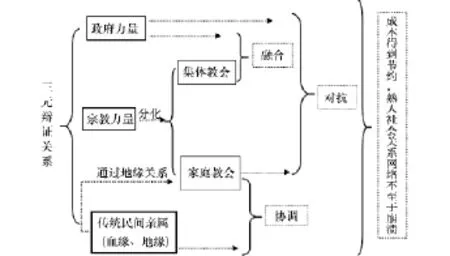

通过笔者对芭蕉箐村的实地调研,发现在实现村民自治的过程中,芭蕉箐村存在着三股力量:政府力量、宗教力量、传统民间亲属。政府力量由 “法制规章”来展示,宗教力量通过 “宗教组织伦理”来体现,传统民间亲属以 “传统伦理道德”为规约,影响乡民。大教堂和政府力量相互融合,然而家庭教会与政府力量则相互对抗,传统民间亲属通过血缘、地缘关系,影响着家庭教会,使得家庭教会的对抗力量得以缓解,达到协调。三者相互影响和作用,最终使基层民主管成本得到节约,熟人社会关系网络不至于崩溃(图1)。

图1 芭蕉箐村政府力量、宗教力量和传统民间亲属三元辩证关系图

(一)诸多的宗教事宜存在,使得协调村务工作存在困难

芭蕉箐苗族村寨是个全民信仰基督教的少数民族自然村,每年大小感恩节是村子里最大的节日,节日的时间安排主要是依据地区乡村风俗,根据农作物的成熟程度,由于芭蕉箐属于偏高原地区,小麦和玉米的成熟期在每年10~11月左右,每年的感恩节也就安排在这个时间段,村民们都忙着开展感恩节活动,按照村委会选举时间安排,大多数村委会成员的换届选举是9月份开始,而这些大小宗教活动也就暂时占用了大多数村民的时间。2003年教会分离,家庭教会和集体教会 (三自教会),村民称之为 “大教会”。根据笔者调查,家庭教会和集体教会的教务安排不尽相同,但都在每周三到六期间,信徒们在每周三、六晚上和周日都要到教堂参加礼拜活动。白天村民们都忙于农活。所以村务工作的开展就得按照教务时间的安排进行。例如,笔者在调研过程中就经历了村民修路的事件,连着几天的大雨,造成芭蕉箐村入村的道路出现了大片的凹陷,可是因为照顾到村民的教务事宜,修路的按时间安排推迟了几天。芭蕉箐村民热衷于宗教信仰,不关心政治,对村民自治的了解几乎为零,对于自我权力的保障更是不甚了解,村务工作的展开比较困难。访问村长张学中讲到,“我们每次安排事情都得依着他们的时间,选举了,人不来,我们就一家一户去问”。

(二)教会分化后矛盾突出,加剧基层管理成本

教会的分化不仅使得教务时间与村务时间协调安排多了一层复杂性,而且由于大多数村务管理工作人员都是集体教会的成员,家庭教会在参与村内集体学习活动或者服务活动时,都表现出极大的冷漠及抵触性。在调查中发现,芭蕉箐地区集体教会成员不仅在收入上普遍要比家庭教会高,而且集体教会成员的权利保护意识也比家庭教会成员高,但是由于教会的分化,家庭教会成员也不愿意请教集体教会成员关于技术和法律保护的问题,所以教会分裂导致了芭蕉箐地区基层管理成本的增加,从而加剧了该地区的管理难度。笔者在访问一个家庭教会的妇女时,这位妇女育有两个女孩,已经结扎,同时芭蕉箐村的村长家里也只有两个女孩,问及这位妇女是否知道农村二女结扎可以领到一部分补助金时,她回答是否定的。问及是否寻求村长的帮助,她的回答仍然是否定的,并且表示不信任且没有意愿寻求村长帮助的。这些都加剧了基层管理的难度,增加了管理成本。

(三)熟人社会的地缘性维系着村内和谐,有利于村务工作

广大的农村社会普遍的存在着靠血缘和地缘形成的熟人社会[13]。在熟人社会的芭蕉箐主要是通过两种方式来管理着村民:低保分配和修路类的集体活动。前者是利用行政手段管理,后者是靠着与村民利益休戚相关的集体行动来展开管理。笔者调研中访问到一个家庭教会的成员杨天佑,和大多数家庭教会成员一样,大多数不关心村务,也不参与。但是修整公路的集体行动,杨天佑参与了进来,被问及原因,杨天佑说,“路是自己要走的,我家也买车了,如果路不好,我们也不能走了”。如此村民之间过去的自由行动是出于一种传统的自觉,那么修公路这样的集体事件,为什么得到所有人支持,包括家庭教会,这是村民们考量到利益关系的理性选择,不是一种传统的自觉。所以现在的村民已经由过去传统的自觉性人转变为现代的利益最大化的理性人。

(四)宗教组织伦理的教化规范作用,有利于村务管理

1.宗教的价值观有利于社会控制和良好社会风气的形成。宗教本身的教化和伦理在观念上就使得教徒安于自己的现实地位和命运,承受现实的苦乐清贫,祸福荣辱,培养和强化一种本能的遵从意识,这种组织内化的伦理道德可以无形中使人们约束自己[14];另外,宗教活动中唱诗、讲道及传到等教会活动,在长期宗教生活过程中,能够潜移默化的通过舆论的方式教诲人们止恶扬善,有利于推动良好社会风气和社会秩序的形成。芭蕉箐聚会地点张贴的 《芭蕉箐村聚会点基督教会信仰宗旨规章制度》教会信仰行事原则:(1)坚决抵制拒绝以教会活动为名进行反政府分裂祖国的阴谋活动;(2)在教会中开展彼此帮助扶危救难等公益事业,反对拒绝利用宗教进行的违法活动。这些规章制度都是教会内部人员设定和执行的,因此,宗教的价值观在一定程度上利于社会的控制,其宗教组织内化的伦理道德有利于良好的社会风气的形成。

2.宗教的心理调适功能有利于社会秩序运行。宗教活动中的祈祷、唱诗、讲道等等活动都是信教者个体对于自身苦难或者现实的一种宣泄和心理调适[15]。在某种程度上心理上得到平衡,对于生活的满足,自身的自尊需求和身体的健康都具有极大的积极作用,利于个人自身社会角色的定位和执行。伯格里传教伊始,基督教能够被西南苗族地区所接受,其中有一个重要的原因是,基督教中宣扬 “平等、博爱、自由”的教义广受苗族同胞接纳,西南大多数的苗族是19世纪逃荒而来的难民或者奴隶,基督教可以在心灵上抚慰他们在民族歧视与物质上的痛苦,寻求解脱。在芭蕉箐调研过程中,遇到一位村民特别感慨的讲述到,“我们这样的人,你们是不会要我们的,只有主愿意要我,我们感谢主的宽恕”。

(五)自然村实体的弱政治性,导致村民自治法制程序的淡化

2015年中央1号文件发布并指出,农村改革应放在显要位置[16]。根据实地情况,展开试点,从遵从农民自身意愿出发,以维护农民合法权益为目标,多项改革齐发,增强农村活力,从实际出发,创新和完善乡村治理机制,从不同形式上探索村民自治的有效实现形式,丰富村民自治的实现形式,由原来的行政村单一独体的形式,可以将村民自治的基本单元扩大为村民小组和社区等。一号文件的这一提法,有利于增强农村活力,推进基层民主进程,改善村庄治理。芭蕉箐村是以前生产小组演化而来的自然村落,没有自己的村委会,实质上的政治实体就是村长,即村组长。我国目前基层管理的最小单位是行政村,村务管理权力还未下放,法治程序在自然村落是过于薄弱的。作为自然村落的村组长,村长在处理村内事物时过于随意,选举程序比较简化。具体表现在以下三个方面:(1)农村低保的分配没有标准; (2)选举程序的简化和走样;(3)村长换届的随意性。按照 《村民委员会组织法》[17]中的规定,村民委员会每一届任期为三年,该届届满时应该及时进行换届选举,但调研过程中,访问前任村长时,发现其任期只有两年便由其兄弟替换下来,而且再换届选举时,芭蕉箐村的选举程序也是相对简化的,但是村民的事情村民办,这是千古不变且唯一在中国能行得通的 “村民自治”,所以很多人提出村委会实体应下沉,这样才更容易监督。

二、完善村民自治的对策

(一)充分利用宗教与传统民间亲属关系中利于农村基层治理的优势,发挥民间治理手段

无论任何教派,宗教组织伦理中互敬、互爱,不偷、不抢等教义教规天然的可以成为基层村委的内在化的规范。在家庭教会这样新兴兴起的宗教势力,可以利用传统伦理道德的规约,更大程度上利于基层政府法制规章宣传的实施。自然村中信仰宗教的信徒都是村子里彼此认识的邻里亲属,利用传统民间亲属的熟人网络,管理村务工作更简便。加之熟人社会的地缘特点,彼此利益的息息相关,更加稳固村民的关系网络,农村基层治理更易开展。

(二)村委会建在自然村,下放村务管理权力

村委会建在自然村有利于自治[18]。我国的村民自治机构是建立在行政村实体上的,而行政村在我国的行政层级上,一般会下辖十多个自然村,自然村与村民小组可以理解为同一地理实体。在这里我们要注意到,中国的大部分耕地,即集体所有的土地是由自然村或者村民小组掌握的。在同一个集体土地上耕种的村民有着密切的经济关系,属于同一个集体土地所有制单位。有学者提出,如果在自然村这一层级上建立自治组织,更有利于加强集体经济的管理,促进村民自治。肖立辉[19]提出的 “微自治”概念便是一种将自治主体放置于更小的自治单元,来展开自我管理和自我服务的一种新型自治形式。费孝通学者认为,熟人社会的村庄彼此有着默许的了解和信任。彼此知根知底,相互信托。多年来,自然村的村民自治组织,是由本村的村民直接选举产生的,具有鲜明的直接性。这种方式在一定程度上体现出我国自然村的村民自治组织不是间接民主方式,也不是代议制民主的方式[20]。不同的是,我国行政村的村民自治组织使用的是一种间接的民主方式,两者存在着鲜明的不同。相较而言,在乡村社会治理的管理成本上,彼此熟悉互信的自然村庄更利于节约交易成本。自然村村庄内多年来由血缘、地缘所维系的社会关系网络就起到了基层民主管理的作用。近年来,村务公开困难及村民监督无法落实的矛盾便可以有力改善,行政村的管理范围较大,无奈村民自治的效果无法实现的困境也可以有效缓解。同时,因为集体土地多有权是由村民小组所掌握,如果村民自治只在行政村建立,那么自然村的或者村民小组的权利会过大[21]。一旦缺乏监督,便会出现村长私占用地、中饱私囊、分配不公、随意买地等损坏村民合法权益的现象出现。所以村委会建立在自然村,下方村务管理权力,更利于我国村庄的治理,是一种丰富乡村自治实现形式的积极探索。

(三)集中扶助自然村的集体经济

村民自治是发端于农村基层的 “草根民主”,他的生命力就在于他的 “草根性”[22]。乡村范围内的以自给自足为特征小农经济,它在范围上自我形成,在管理上开展自我约束,在收支上达到自我平衡,在监督上实施自我开展[23]。我国的村民自治制度都是建立在行政村的管理级别上的,自新型城镇化以来,村民委员会的农村的经济管理活动,由原来的家庭联产承包责任制为主要形式的 “分”,向集体经济的 “统筹”形式转变。然而在我国,农村各地的集体经济发展是极不平衡的,尤其少数民族地区,集体经济的规模是不足以维持村民委员会的运作的,村民委员会的管理范围,除了基本的公共事务外,很难有作为[24]。而只有比行政村再低一个级别,即更加基层的 “自然村”的村民小组才能够将家庭联产承包责任制的个体经济有机的整合,促进农村集体经济的形成和发展,并非行政村所在的村民委员会。农村集体经济的发展是加固基层民主的支撑,夯实农民科学信仰的经济社会基础,是发展农村经济的根本途径,是建立、健全农村社会保障制度的社会保证。没有经济何谈得来村民自治,据村委会统计,2011年全村人均纯收入3369元,其他六个村都已超过了3650元,芭蕉箐村是略显贫困的。2013年芭蕉箐村共有43人享受低保,按照户来看,基本每家每户都享受到了低保,按照人头来看,芭蕉箐村低保覆盖面积是30%多,所以首先把经济水平提高了,才能不断的推进村民自治的进程。

(四)引导宗教与农村社会协调发展

首先,积极挖掘和发扬宗教体系爱国爱教、团结进步的信仰原则,将爱国与爱教有机的统一起来,倡导和鼓励热爱祖国,拒绝利用宗教进行违法犯罪行为,拒绝分裂国家的一切行为;其次,建立健全与农村社会协调发展宗教组织制度,按照社会主义民主的需要,建立民主办教和民主管理机制,建立健全的农村基层领导下的宗教爱国组织。

三、结论与讨论

西南少数民族地区村民自治具有其特殊性和普遍性,利用其自身资源和手段展开治理,是提高我国基层民主管理水平的窥镜,在对乡村内生资源运用的过程中,使得民族文化得以继承和重构。这些民间手段的利用,离不开理论的指导。其对内生资源的探讨,与少数民族社区建设具有契合性意义的社会学理论--社会资本理论紧密联系。社会资本理论中四个要素,即信任、关系网络、认同及共同参与在少数民族的乡村社会治理中常常以各种显性或者隐性的方式被利用,这些实际或者潜在的资源应被恰当的运用,有益于提高乡村治理能力,从而匹配治理体系现代化。

西南少数民族地区大多数典型的村落,存在着宗教组织外置化的 “宗教组织伦理”,和传统民间亲属所内化的 “传统伦理道德”双重力量的较量和约束。宗教组织生活中的遵化与服从,也是来自于组织内部的信任和互惠。传统熟人社会的关系网络更能体现人际关系间的认同和默许。社会资本概念应成为社会学中的一个重要概念,与民族地区的传统权威、传统习俗规范及传统社会关系网络规则,具有强烈的逻辑契合性。社会资本理论为推进乡村社会治理体系现代化提供了一个分析理论,丰富了国家治理体系现代化的理论框架。对于社会资本与中国乡村治理体系构建的关系和运用,笔者仍会继续深入研究。这些对探索不同情况下的村民自治的有效实现形式具有实践性意义。而利用民间手段治理自身的事物,是理解和尊重人性的充分体现。

[1]徐勇.乡村治理与中国政治 [M].北京:中国社会科学出版社,2003:2-3.

[2]黄辉祥.村民自治的生长:国家建构与社会发育 [D].武汉:华中师范大学,2007.

[3]王磊.村民自治若干问题研究 [D].郑州:郑州大学,2005.

[4]王会杰.论村民自治的实现 [D].合肥:安徽大学,2004.

[5]董红.当代中国村民自治问题研究 [D].杨凌:西北农林科技大学,2012.

[6]骆正林.中国乡村政治文化变迁的主要脉络——家族势力、国家权力、民间力量的相互盈缩 [J].探索,2008,37(6):108-113.

[7]邱梦华.从国家与民间力量的关系看中国农村的秩序整合 [J].台州学院学报,2003,17(1):78-82.

[8]杨海坤.中国乡村自治的历史根源、现实问题与前景展望 [A].中国——瑞士 “权力的纵向配置与地方治理”国际学术研讨会论文集 [C].北京大学宪法与行政法研究中心,瑞士弗里堡大学联邦主义研究所,2009:17.

[9]洪云.西方传教士与近代贵州(1861-1949)[D].杭州:浙江大学,2014.

[10]殷秀峰.基督教与西南信教少数民族的法律文化(1840-1949)[D].北京:中央民族大学,2012.

[11]东人达.滇黔川边基督教传播研究(1840-1949)[D].北京:中央民族大学,2003.

[12]何明,钟立跃.基督教信仰下的少数民族农村和谐社会建设研究——以云南三个苗族村寨调查研究为例 [J].学术探索,2007,26(5):107-112.

[13]费孝通.乡土中国——乡土本色 [M].上海:上海世纪出版社,2005:6-9.

[14]F·奥戴,珍妮特·奥戴·阿维德.宗教社会学 [M].北京:中国社会科学出版社,1990:73-74.

[15]卓新平.全球化与当代宗教[M].北京:世界宗教研究,2004:1-15.

[16]中共中央国务院印发 《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》[J].中华人民共和国国务院公报,2015,48(5):6-14.

[17]张景峰.《村民委员会组织法》解析与村民自治的立法展望 [A].村民自治与新农村建设暨纪念 《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》颁布二十周年国际学术研讨会论文集[C].华中师范大学中国农村问题研究中心(Center for Chinese Rural Studies,Huazhong Normal University),2007:8.

[18]唐秀玲.单位下沉:促进村民自治的良性发展[EB/OL].(2014-05-22)[2015-03-02].http://www.ccrs.org.cn/s_show.php?id=19415.

[19]肖立辉.“微自治”:村民自治的有效实现形式探索[EB/OL].(2014-06-03)[2014-12-22].http://www.ccrs.org.cn/s_show.php?id=19538.

[20]贺雪峰.面子、利益与村庄的性质——村支书与村主任关系的一个解释框架 [J].开放时代,2000(11):62-67.

[21]徐勇.现代国家的建构与村民自治的成长——对中国村民自治发生与发展的一种阐释 [J].学习与探索,2006(6):50-58.

[22]邓大才.利益相关:村民自治有效实现形式的产权基础 [J].华中师范大学学报 (人文社会科学版),2014,53(4):9-16.

[23]李双奎,夏雨.西北民族地区村民自治发展程度研究——基于青海省三角城村与江苏省华宏村的个案比较 [J].江苏农业科学,2012,40(3):370-374.

[24]徐勇,赵德健.找回自治:对村民自治有效实现形式的探索 [J].华中师范大学学报 (人文社会科学版),2014,53(4):1-8.

(编辑:佘小宁)

Research on Influencing Factors and Countermeasures of Villager Autonomy in Southwest Minority Regions——Based on an Field Research of Fumin County of Yunnan Province Bajiaoqing Village

RAO Feng-yan,ZHANG Wen-zheng

(College of Humanities,Gansu Agricultural University,Lanzhou Gansu 730070,China)

In the minority concentrated regions of rural society,the rural social governance is affected by many factors.The religious belief with organization and ethical as norms is often a natural social order and rules to regulate others.The traditional folk relatives maintained by blood and geography is the representation of the acquaintance society,the two factors having an important impact on the process of the villagers'autonomy.Bajiaoqing is a typical country which has significant religious power and obvious nature of the acquaintance society,whose operation and governance has a strong practical significance to the practice of rural society.The article,taking the grassroots democratic management-villager autonomy as the breakthrough point,does a survey of Bajiaoqing,discusses the influence of religion,traditional folk strength for the villagers'autonomy,and expounds the corresponding countermeasures and suggestions.

Villager autonomy;Religious organization ethics;Traditional ethics

F407

A

1671-816X(2015)08-0835-06

2015-03-15

饶凤艳 (1990-),女 (汉),安徽临泉人,硕士研究生,主要从事西部农村发展与行政管理方面的研究。

2013年国家社科基金(13XDJ001);2014年甘肃省哲学社会科学规划项目(14YB056)