河东池盐生产与盐池文化研究

——对明清以来盐池居民群体的分析

张启耀,曹永光

(运城学院政法系,山西运城044000)

河东池盐生产与盐池文化研究

——对明清以来盐池居民群体的分析

张启耀,曹永光

(运城学院政法系,山西运城044000)

盐,乃国之大宝。河东的池盐生产,历来受到统治者的重视。明清以来,河东盐池的生产、运销体系和相关制度逐渐完备。在历史长河中,河东盐池以及历届政府的相关政策对当地盐池坐商群体及普通贫民群体的生产和生活都产生了较大影响。首先,河东盐池的存在,使当地居民产生了一定的依赖心理,特别是明清以来,虽然盐池的防务体系日渐完备,但偷盐、走私现象严重,影响了当地正常的农业生产。其次,河东盐池坐商的生存发展虽然经受了封建主义、帝国主义和官僚资本主义的剥削压榨,但最终在新中国成功实现了生产结构和经营方式的转变,浴火重生。通过研究明清以来这 “一贫一富”两个与盐池关系密切的居民群体,总结了在这些群体中酝酿、积淀而成的盐池平民文化。

池盐生产;盐池文化;就近依赖;居民群体;坐商

近代以来,盐业史研究较热,其中对河东盐池历史的研究,尤为河东地区的学者所钟情。柴继光老先生已对盐池的历史进行了系统研究,出版了诸多专著及相关文学作品,成果颇丰。近年来,赵波先生和杨强先生在河东盐池生产与盐池文化研究方面的建树颇多。笔者在前人研究的基础上,从社会史、民俗学的角度,以历来为学者关注较少的盐池地区平民群体为出发点,着力对盐池附近贫民和坐商这一贫一富两个群体进行研究,兼论在当地平民群体中积淀至今的民谣文化和饮食文化,以请方家指正。

一、当地贫民群体的趋盐利心理的形成

《南风歌》有云:“南风之时兮,可以阜吾民之财兮”,自古以来河东盐池以其 “自然之美利”,不仅为国家提供了大量的财政收入,而且对当地居民的生产生活产生了巨大影响。丰富的盐业资源,使附近居民产生了强烈的就近依赖心理。普通贫民除了为盐务丁役所累之外,很多人还以偷盐私晒为生。再加上附近地区土地贫瘠,地少人稠,而且有 “三分之一种棉,仅有二分种谷”,[1]导致农业生产特别是粮食生产受到很大影响,所以在历朝历代都采取了严厉的盐禁政策。但是,看上去近乎苛刻的严禁措施,依然无法消除当地居民的偷盐、走私现象。

盐是人类赖以生存的重要物质,梁陶弘景所谓 “五味之中,惟此不可缺”。[2]清蒋兆奎所纂《河东盐法备览》有载:“《洪范·八政》以食为先。食不可一日无盐,与五谷同”。[3]齐管仲也说:“十口之家,十人食盐,百口之家,百人食盐”。[4]由于盐在人类生产和生活中占有重要地位,因此拥有丰富盐业资源的河东盐池,成为当地人可以依赖的独特优势,“趋盐利”成为当地人的重要日常活动。《备览》在描绘安邑地区风俗时,提到:“其民质朴节俭,力于耕耘,然邑近盐池,亦颇趋于盐利”。清储大文纂 《山西通志》也有几乎一致的记载。[5]这里提到解州、安邑一带居民的两大日常活动,一曰农桑,二曰盐利。前者是封建社会所强调的 “本业”,而后者则属末业。但此处提到在当地 “趋盐利”虽几乎与 “事农桑”并驾齐驱,但毕竟尚未 “舍本逐末”,故亦无可厚非。

但也有记载说到: “运城右解梁,左安邑,观解安之风俗,即可盖运城之风俗,惟是地濒鹾海,五方杂处,富商、大贾、游客、山人,骈肩接踵,阑阆之夫,率趋盐利,偓算佣工不务本业”,而其中 “安邑缙绅,运城居半”。[6]这里所说 “不务本业”看似和上面提到的盐池附近居民既 “事农桑”,又 “趋盐利”有所矛盾,但实则不然。民国九年,曲乃锐等编的 《解县志》使这一问题得到回答,书中记载:“解邑,弹丸之地,南北五十里而遥,东西五十里而近,截长补短,方二百里也。生灵六万余口,生于斯,长于斯,其聚族而谋朝夕也,不有恒业何以为生。南乡之地石而瘠,其民刚,耐劳苦,五谷无多,有畜牧之事焉,有材木之饶焉。北乡之地旷而薄,其民勤,多蓄积稷黍,而外有瓜壶之场焉,有菜蔬之圃焉。东乡之地沃而狭,其民华,尚进取。地近盐池,多备车马转运官盐,而于耕耘之事反屑屑不为焉。西乡之地 (土咸)而泻,其民质,勤种植”。[1]由此可见由 “趋盐利”而弃 “耕耘之事”的,只有 “东乡”一地。根据 《备览》所载 《河东盐池全图》可知,河东大盐池地处解州、安邑之间,二者大致以曲村、庄头桥一线为界。[3]因此,这里所说的 “东乡”应是大盐池中隶属解州境内的西半部分及其附近地区,而这一地区紧靠大盐池,出现了 “耕耘之事反屑屑不为”的情况,可见盐利的诱惑严重地影响了当地居民的生产生活。

盐池已成为当地居民生活来源的重要组成部分,或受雇于产盐商人赚取报酬,或干脆偷盐、走私以资生计。针对这种现象,历朝历代都实行了严厉的盐禁政策,逐渐在盐禁设施建设、律令政策以及武备、管理机构设置等方面不断完善,形成了一整套的盐禁缉私体系。柴继光老先生在《严酷的历代盐禁》一文中作了完整系统的论述,此不赘言。在严厉的盐禁之下,潞盐走私仍然盛行的原因,先生总结为:第一,盐价昂贵,贫民必需而又无力购买;第二,一部分人为图私盐高利,不惜挺而走险,以潞盐走私为业;第三,官商勾结,使走私合法化、公开化。[7]这三点原因实为至要,毋庸质疑。

笔者认为,还有两点原因更为重要:第一,当地种植结构不合理,经济作物特别是棉花所占比例太大,加剧了盐池地区居民粮食供应的不稳定性;第二,盐池附近地区地狭人稠,耕地不足,单一从事农业生产,日常生活难以为继。

据民国九年曲乃锐纂 《解县志》记载:“近数千年种棉获利,人民以此为生业之大者。以全县三千余顷地计之,足种三分之一,平均收成可易三十余万金,得利诚厚。然妨害嘉谷,民无余粮,害在目前。三分之一种棉,仅有二分种谷。六万余生灵,每年非三十余万石谷不能养。二千余顷地丰收,不过得三十余万石,仅足本年只用。一遇歉岁荒年,粮价腾贵,人少盖藏,何以谋生。”[1]由此可以看出,解县人多地少的矛盾,再加上当地棉花种植占用了大量耕地,造成了当地粮食自给能力的不足。特别是在荒年,原本就有限的粮食供应状况更加恶化,粮价上涨,百姓生活困难。

该县志还提到解县:“惟地少人稠,以合县地数,与人数分配,较古昔八口之家,一夫授田百亩之制尚不逮远甚。故人民终岁劳苦,丰年乐岁仅足谋生。一遇凶荒,流亡不免。”[1]对此,不妨稍作计算,加以比较。这里说到以前 “八口之家”,至少 “一夫授田百亩”,若按每户仅有一夫计算,人均尚有12.5亩。而现如今 “全县三千余顷地”,“六万余生灵”,人均耕地面积仅5亩左右,不足 “古昔”一半。随着人地矛盾的加剧,单纯地依靠农业养家糊口就显得捉襟见肘了。

这些原因与当地趋近盐池的地理优势相结合,使当地贫民群体产生了对盐池的就近依赖心理,他们受生活所迫和盐利诱惑,多数人趋盐利而弃耕稼,偷盐、走私现象严重。

二、明清以来盐池坐商的兴衰

明清以来,河东盐池坐商经历了一个由兴盛到衰落,再到复兴的演变过程。这主要体现了国家政策和社会大背景的重要影响。盐场生产状况虽然经受了封建剥削,帝国主义和官僚资本主义压榨等诸多困难,但最终成功实现了生产结构和经营方式的转变,走上了公有化、集团化的道路,浴火重生。

自汉武帝采纳桑弘羊之请,将盐铁收为官营,一直到宋代前期,河东盐池在多数时间里是官营官销。宋仁宗八年 (1048)范祥提议实行盐钞法之后,盐业销售权开始长期的下放给商人。到明朝中叶之后,商人逐渐参与到池盐的生产开采中来,在盐池出现了长期存在的坐商。

明代盐池的生产资料为国家所占有,由政府从解州、垣曲、蒲州等十二州县征集盐丁进行生产,同时允许商人从事运销。明太祖之时就使盐池的生产权和经营权相分离,允许运商的存在,由国家对其征税。明洪武三年,政府又开始实行“开中法”,使运盐商人获利颇丰,但这一时期真正的盐池坐商尚未产生。

后随着盐丁因不堪劳苦而大量逃亡,从明朝中叶开始,国家开始采取改良措施,在国家盐业生产方面,采用两种方式来保证劳动力来源:一个是维持旧制,继续强迫盐丁生产;另一个是通过雇佣的形式招募劳役,按劳分配,给予一定报酬。而在盐商方面,开始倡导商人参与池盐的开采,但采取了相当苛刻的政策,商人不仅需要自备工本,更重要的是所产之盐,要交给官府七成,自己只能保留三成,在盐产量很低的女盐池和六小池尚需上交五成,并免除了原本运销需要缴纳的税款,虽然担负了沉重的剥削政策,但毕竟盐池坐商开始出现,并逐渐发展起来。

清顺治六年(1649)王小溪起义之后,清政府开始实行畦归商种,按锭分畦,交税50两为一锭,每六锭为一号,每一号为一商名,盐池坐商的地位开始真正确立起来。清康熙二十七年,盐池产销商人开始分离,各司其职,并正式出现了坐商和运商的称谓。由于此时坐商的锭银转由到此买盐的运商交纳,畦税在实际执行上转变成了盐税,使得坐商游离于国家税课体系之外,这不仅使坐商大大减轻了成本负担,有了更多的生产资金,更重要的是使坐商逐渐拥有了生产资料所有权的,各商号的生产积极性大大提高,坐商不仅日渐壮大为一个群体,而且逐渐成为盐业生产技术不断革新的推动者。康熙二十九年(1690)有坐商416个,雍正年间有421个。[8]到清乾隆年间, 《备览》收录盐池坐商商名则达425个,其中十二锭商名40个,六锭商名379个,不足十二锭商名1个,不足六锭商名5个。[3]由此观之,盐池商号此时已颇具规模,为一时之盛。乾隆四十二年 (1777),刘阜和创滹沱取卤法,光绪二十六年 (1900),李传典发明凿井取卤法。这些商号主动进行的技术革新,使乾隆二十二年(1757)盐池因爆发水灾、淤塞黑河以来,长期低迷的潞盐产量得以恢复。[9]

民国时期,由于帝国主义的剥削压榨,加之频繁战争带来的破坏,使得盐池商号步履维艰。1913年,袁世凯政府将盐池作为五国银行贷款担保,并于同年6月在运城设置河东盐务稽核分所,这使得河东盐税成为帝国主义的剥削对象。之后,河东盐税税率不断提高,1912年原销山西之盐每担征税1.566元,到1936年已升至5.117元。[9]在高税率的压力之下,畦税的实际承担者,即运销河东池盐的运商难以为继,影响到众多盐池商号的生存。根据民国二十二年(1933)的 《山西统计年鉴》所载 “山西河东盐池概况统计表”显示,民国十八年 (1929)河东盐池畦数总计只有356畦,坐商数则只存81家,[10]盐池坐商数目与盐税总额的反向发展,使得盐池坐商的生产负担日益沉重。民国二十二年,《山西实业公报》记载了安邑县潞盐产销商人当时的困境:“今年盐务疲惫,销路滞塞,坐商已收之盐堆积如山,所报之资皆在盐料,不惟克得利。且所借之资反出重息,一般客商终年萧条,日食资金,纷纷倒闭时有所闻”。[11]此时明显看出,盐池坐商们的生存状况与清代盐池昌盛时期相比,远不可同日而语。

到抗日战争和解放战争时期,盐池坐商进入了处境最为困窘的时期,战争的破坏,日伪与国民政府的掠夺,以及中共接手盐池初期政策上的失误,使原本薄弱的盐池坐商群体几乎消失殆尽。民国二十六年(1937),盐池产商尚存45家,[12]而到民国二十七年 (1938)3月,日本占领运城,当年资本家逃走一空。次年,也只是恢复了30家,而且当年产盐量只有5416吨,尚不足之前和平年份的十分之一,即使在日伪统治时期产盐量最高年份,即民国三十年 (1941),也不过只有23 417吨,与战前产量相去甚远。[9]1948年,中共接手盐池之时,只存坐商36家。[13]

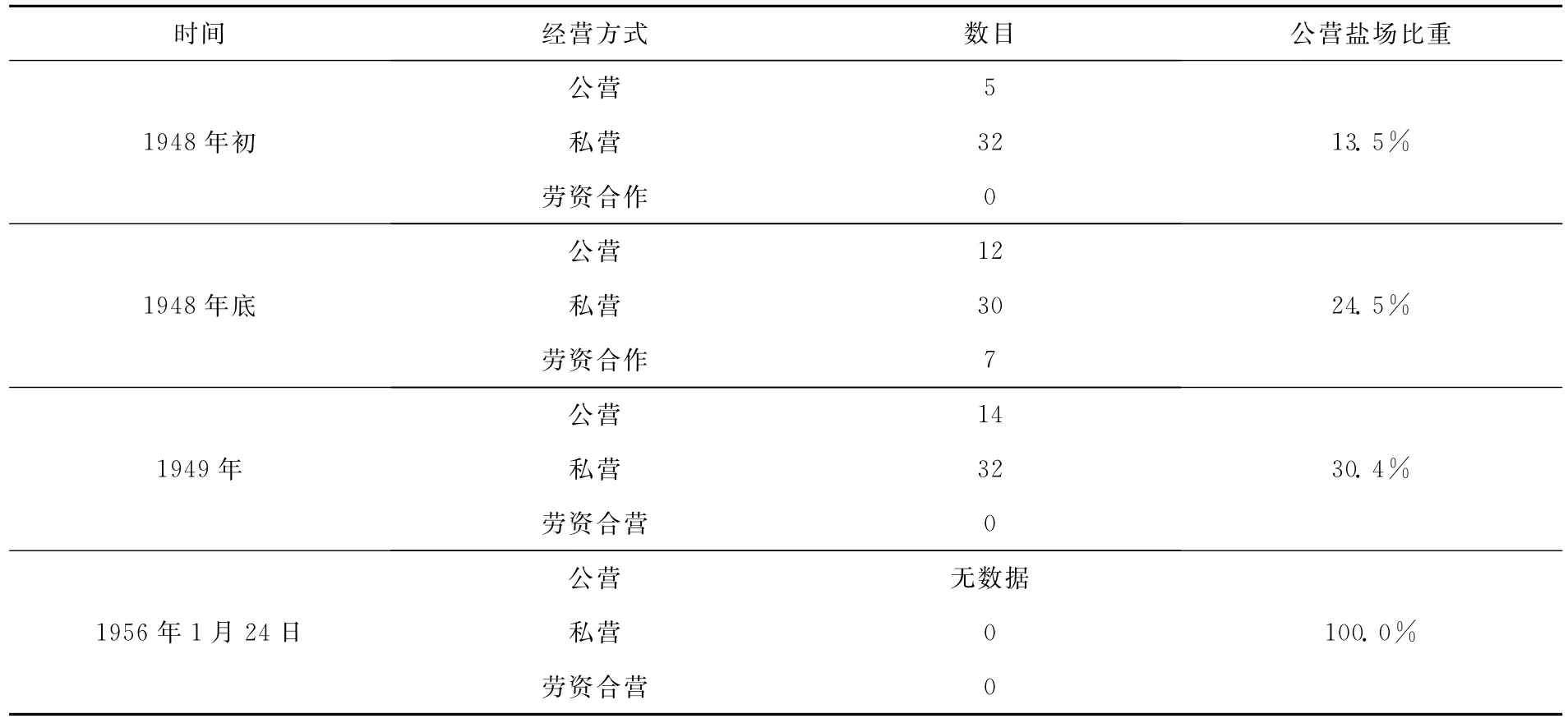

1948年2月,潞盐管理局正式成立,此后,河东盐池在中国共产党的领导下,走上了恢复、发展、转变的道路。对于这一时期盐业生产工艺、设备的革新,化工产品品种的增加,以及结束盐业生产,走向多元化化工生产等诸多趋势,柴继光[14]在 《再造辉煌——运城盐池解放后50年的变迁》一文中已做详细阐述,此不赘言。这里主要讨论这一时期盐池各场的公有化进程以及集团化趋势,笔者根据相关资料提供数据加以汇总分析,制成下表:

表1 1948年、1949年和1956年盐池各场所有制结构表

由表1可以看出,从1948年初以来,公营盐场的数量呈上升趋势,在盐场总数中所占比重逐渐上升,到1956年1月24日,运城盐池私营盐场全部得到公有化改造。此后运城盐场在国家的直接经营管理之下,走上了革新技术和多元化化工生产、集团化、规模化经营的道路。

在这一时期,运城国营盐场的集团化真正开始于1958年,90年代达到高潮。1958年7月,国营运城盐务分局、运城化工厂和鸿裕盐场这三个独立经营的盐务企业正式合并,组建为山西省地方国营运城盐业化工局。之后逐渐转向化工生产,但仍然保持少量的潞盐生产,以保存传统工艺。[9]1992年10月,运城盐化局与香港中策公司合资组建 “山西鸿运化工集团有限公司”,并保留了运城盐化局独立的经济实体地位。1994年底,两公司由全方位合资转变为在原盐化九厂一处合作经营。1995年出资收购已破产的运城地区合成洗涤剂厂。1996年运城盐化局与中国耀华玻璃集团等五家企业联合成立山西南风化工集团。[8]之后在全国各大省区兼并了许多化工企业,成为一个拥有5个分公司,16个子公司,总资产达32亿元的特大型企业集团。[15]

三、盐池与民谣文化和饮食文化的渊源

文化作为一种意识形态或者社会现象,地域性是其基本特征之一。不论是贫民群体还是坐商群体,作为当地居民的一部分,他们在历史的长河中都充当创造和传承盐池文化的主体。柴继光先生说过,对于盐业史的研究 “增加文化因素,或者从文化的角度去审视”是 “完全可能的”。[16]一直以来,学者对于盐池的根祖文化、池庙文化、运学文化等诸多盐池文化领域给予了较多关注,成果颇丰,但对于围绕盐池而产生的民俗文化,则相对比较薄弱。

赵波先生认为,河东池盐与祭祀文化和礼仪文化有密切关系,而河东民俗文化由礼仪文化演变而来,以礼义文化为中介,将河东盐池与民俗文化建立起间接关系。[17]笔者认为民俗文化并非由礼仪文化演变而来,礼仪文化源于先民的鬼神信仰,可以说是人民实践活动的产物,而民俗则是由人民在生产、生活实践中产生出来的一种文化自觉。一方面礼仪文化与民俗文化同出于实践而并存,虽然在某些具体领域存在交集,但后者并非是前者演变发展的产物;另一方面二者都与实践有直接关系,而无需中介的存在。经过长期的生产、生活实践,河东盐池附近的居民们逐渐积淀出丰富多彩、极具地域性的民谣文化和饮食文化,成为盐池民俗文化系统不可或缺的一部分。

第一,盐池与民谣文化。民谣不仅具有独特的艺术性和思想性,而且反映了当地的许多实际情况,积淀了许多珍贵的史料。河东地区,特别是盐池地区留下的许多民谣、俗语,成为当地居民生活和历史文化的真实写照。例如,安邑县有民谣说:“伏虎盐形古,野狐泉水清。云屯关帝庙,雾锁蚩尤城。”[9]这首民谣就在一定程度上反映了盐池的周边环境、盐业生产工艺和相关的神话传说。首先,第一句中 “伏虎盐形古”说的是盐池所产的形盐。而 “野狐泉水清”则是指池神庙西侧的西淡泉。《备览》有载:“西淡泉,在池神庙之西里许,俗呼野狐泉”,[3]与东淡泉共同作为盐池附近的淡水泉,供盐工日常饮用。当地也有碑文记载 “其环池地咸卤,皆不可井饮,惟两池中有淡泉,水特甘凉……岁当炎暑,常役万人取盐,苟勺饮不继,则渴死者过半,酌泉饮之则免于病”。[18]另外,“云屯关帝庙,雾锁蚩尤城”则涉及到了盐池一带盛传的 “关公战蚩尤”的神话传说。还有民谣说:“民财何自阜,北相镇南薰。枣是摇钱树,盐是聚宝盆。”[10]看来池盐和枣成为居民生活的重要收入来源。此外在盐池一带还流传着诸如 “盐池里抡板斧——侃闲 (砍咸)”,“吃挂面不调盐——有言在先 (盐)”[9]等诸多有趣的歇后语。可见,盐池对当地人日常生产生活的重要影响,而逐渐形成当地独特的盐池民谣文化。

第二,盐池与饮食文化。盐在日常饮食中具有重要地位,梁陶弘景曾说 “五味之中,惟此不可缺”。[2]盐池附近居民有靠近盐池的自然优势,因此围绕盐池形成了独具特色的饮食文化。盐对于人的生理健康具有重要作用。它可以调节身体中的酸碱平衡,维持心脏跳动和肌肉的感应力。对于食品烹饪来说,则具有去味,增鲜、保色的功效。唐崔敖在 《河东盐池灵庆公神祠颂并序》提到:“感和羹之训,心游傅氏之岩,稽近盐之词,气对郇瑕之邑”。[18]可见,盐已作为日常饮食不可或缺的调味品。

盐池一带的美食,诸如晋运大盘鸡,解州羊肉泡馍等都是食盐量很大的食物,陕西潼关一带有名的酱菜和运城临晋的特色小吃玉瓜,其制作就离不开运城盐池的食盐,临晋玉瓜还在巴拿马国际食品节获得了金奖。由于地理位置的特殊性,当地人也逐渐形成了饮食口味较重的特色。

四、结语

总之,河东盐池以其 “自然之美利”,深深地影响了当地居民的生产生活和文化。当地的普通居民,作为贫民群体,他们受先天的地少人稠与后天的种植结构不合理的条件影响,农耕在其生活来源中所占比重较其他普通地区少,在50年代之前,当地人偷盐、走私现象严重。而作为富民的盐池坐商群体,在经历了封建剥削、帝国主义和官僚资本主义压榨等诸多困难之后,最终成功实现了生产结构和经营方式的转变,走上了公有化、集团化、规模化的道路。在这两大群体生存发展的过程中,一种来自民间的、与当地日常生活密切相关的民谣文化和饮食文化在历史的积淀中逐渐形成,使盐池深深地影响了一方的经济生活和文化生活。

[1]曲乃锐.解县志[M].台北:成文出版社,1920:174,172-173,173-174,179.

[2]李时珍.本草纲目·金石·食盐[M].太原:山西科学技术出版社,2014:284,284.

[3]咸增强.河东盐法备览校释[M].北京:中国社会出版社,2012:118,42,11-12,103-104,99.

[4]觉罗石麟.初修河东盐法志[M].台北:台湾学生书局,1966:469.

[5]储大文.山西通志[M].北京:中华书局,2006:1077.

[6]言如泗.解州安邑县运城志[M].南京:凤凰出版社,2005:12.

[7]柴继光.严酷的历代盐禁[J].运城师专学报,1988(2):75-81.

[8]运城地区地方志编纂委员会.运城地区志[M].北京:海潮出版社,1999:442,442,458.

[9]运城市地方志编纂委员会.运城市志[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1994:83,91,84,86,633,633,637-638.

[10]山西秘书处.山西统计年鉴[M].太原:山西省政府,1933:187.

[11]山西省实业厅.山西实业公报[N].太原:山西省实业厅,1933(13).

[12]永济县硝磺局.运城·永济·芮城档案 [Z].山西省档案馆藏,A180-1-44.

[13]潞盐管理局.运城·永济·芮城档案 [Z].山西省档案馆藏,A180-1-42.

[14]柴继光.再造辉煌——运城盐池解放后50年的变迁[J].盐业史研究,1999(4):42-46.

[15]马秋来.运城市盐湖区财政志[M].北京:中央文献出版社,2004:61.

[16]柴继光.也说盐文化[J].盐业史研究,1998(4):47-48.

[17]赵波,秦建华.薰风雍和——河东盐文化述略 [M].太原:山西人民出版社,2013:89.

[18]吴均.河东盐池碑汇[M].太原:山西古籍出版社,2000:32,8.

(编辑:武云侠)

Study on Lake Salt Production in Hedong and Lake Salt Culture——The Analysis of Poulation Groups A-round Salt Lake since the Ming and Qing Dynasties

ZHANG Qi-yao,CAO Yong-guang

(Politics and Law Department,Yuncheng University,Yuncheng Shanxi 044000,China)

Salt is a treasure of a country.The production of lake salt in Hedong has brought to the attention of the rulers.Since the Ming and Qing dynasties,the production and distribution system and related institution have gradually perfected.This paper mainly discusses,under the macro background,the influence of Hedong salt pond on the local normal production and living of the poor group,and the influence of the government's policies on the local shopkeeper groups of salt pond.First,the existence of Hedong salt pondh makes the local residents have a dependent psychology.Especially since the Ming and Qing dynasties,stealing salt and smuggle phenomenon are serious,which affects the local normal agricultural production.At the same time,although the defense system of salt pond is complete,the phenomenon of local residents stealing salt and smuggling has not stopped.In addition,the survival and development of Hedong salt pond shopkeepers has experienced the exploitation of feudalism,imperialism and the bureaucrat capitalism,but under the leadership of the communist party of China,the change of production structure and mode of operation has been successfully achieved in the end.In this paper,not only will the research on the poor residents and the shopkeepers be done,which closely associated with salt pond groups,but also analyze and summarize the salt pond civilian culture that steps from the local residents.

Salt production;Salt culture;Dependance;Resident group;Shopkeeper

F601.5

A

1671-816X(2015)08-0846-06

2015-04-23

张启耀 (1967-),男 (汉),山西万荣人,副教授,博士,主要从事中国近现代乡村社会史方面的研究。