在暴力与暴力革命的年代

王得后

一

鲁迅生活在暴力与暴力革命的年代。先是列强利用暴力步步入侵,企图并实行了严重的瓜分中国的罪行。而自慈禧太后镇压戊戌维新的和平改革之后,“排满”的民族、民主革命愤然勃发,同盟会发动的武装起义不断;一九一一年武昌起义推翻清政府时,鲁迅恰在而立之年。然而,刚结束了两千多年的皇权专制,不一年即爆发“二次革命”。从张勋复辟到袁世凯称帝,随即又是北洋军阀混战,国共合作的北伐战争;再是国民党暴力清党,共产党武装起义。一九三一年日本军国主义发动“九一八事变”,侵占东北三省;旋即入侵上海,爆发淞沪战争,鲁迅身陷战火之中。在日本发动“七七事变”,全面爆发抗日战争的前一年,鲁迅溘然长辞于上海寓所。这种内外爆发的战争,迫使每一个人选择躲避还是介入,或者其他道路。苟活是可能的,但这种放弃尊严和自由的生存,只限于个体选择;对于一个民族,一个社会,沉默将是走向灭亡的起点。

这些血与火的现实,是摆在鲁迅面前的一个尖锐问题:面对民众受戮的局面(不论是外来的侵略还是内部的专制暴力),是否认同、支持并实施暴力反抗?

然而,对于暴力与暴力革命的认识、实施,有着丰富的内涵,错综纠结的分歧乃至斗争。这种斗争决定着暴力革命的性质、宗旨、手段和目的,也决定了夺取政权之后的政治作为。是以暴易暴,改朝不换代,依旧赓续秦朝的专制制度,还是既改朝又换代,消弭暴力,不再实施暴力统治,建设一个“人国”。

鲁迅在《文化偏至论》中提出:“中国在今……外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗,人生意义,致之深邃,则国人之自觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国。人国既建,乃始雄厉无前,屹然独见于天下,更何有于肤浅凡庸之事物哉?”这是鲁迅终身保持的理想。

二

鲁迅选择了暴力抵抗与暴力革命。鲁迅支持辛亥革命,支持北伐,支持共产党武装反抗国民党;主张抗日救国,反对“必先安内而后可以攘外”及“不抵抗”日本侵略的政策。

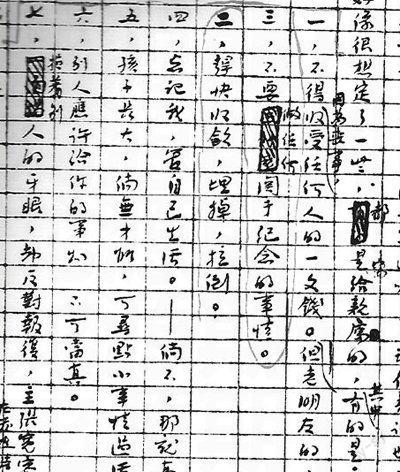

一九三六年九月五日,距离病逝十四天,鲁迅写下《死》一文。其中写到病中想留下的《遗嘱》,只写出七条,告诫自己的亲属,最后一条是:“损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近。”鲁迅主张“报复”,反对“宽容”,赞成以暴力抵抗与暴力革命,可以说是至死不渝。

几千年来,面对暴力与战争,自圣贤以至百姓,人们有各种各样的认识与主张,有各种各样的态度。鲁迅为什么认同、赞成、支持暴力抵抗与暴力革命呢?

一是强烈的自尊,不甘受辱的个性。鲁迅是一个追求尊严地活着的人。十三岁,家道破落,“我寄住在一个亲戚家,有时还被称为乞食者。我于是决心回家”。原本是为躲避株连获罪,却又逃不过世俗的歧视,鲁迅同样不堪受辱。十四岁,甲午战争爆发,中国大败于日本。鲁迅回忆自己也记得当时普遍感到的痛苦,想有一点改革。十六岁父亲病逝,次年参加家族会议,拒绝在损害家庭利益的书契上签字,长辈严厉苛责亦不改态度。这种受侮辱受损害的痛苦,铭心刻骨,并转化为对社会、人生的感悟,他说:“有谁从小康人家而坠入困顿的么,我以为在这途路中,大概可以看见世人的真面目;我要到N进K学堂去了,仿佛是想走异路,逃异地,去寻求别样的人们。”鲁迅成年后,这种个性并未随着年龄和阅历增长而减弱,即便朋友之间也会因自尊而有违情面。一九二九年,鲁迅因北新书局拖欠大笔稿费事,聘请律师准备起诉。后经朋友斡旋成功,书局老板李小峰设宴聚餐,席间却与林语堂发生冲突,鲁迅日记中写道:“席将终,林语堂语含讥刺,直斥之,彼亦争持,鄙相悉现。”由此中断友谊达四年之久。原先两人是亲近的朋友,一九二六年鲁迅遭遇政治压力时,正是林语堂请他去厦门大学任教。

二是一种责任心。鲁迅在家庭肩负长子的责任,父亲病故之后,担起侍奉母亲、扶持幼弟的责任。为照顾家庭和二弟留学,他提前归国谋职,操持举家迁居北京。兄弟失和后,自己迁出家族大宅而借钱购屋,这时并未以兄长身份迫使二弟迁出。重要的是,在鲁迅身上这种家庭责任与社会责任同为一体。他少年时就深怀国家复兴的责任心,而列强入侵并企图瓜分中国使他大受刺激。十八岁时,在给二弟的家书里介绍《知新报》所刊列强瓜分中国的地图,“言英、日、俄、法、德五国,谋出扬子江先取白门,瓜分其地,得浙英也。”(见周作人日记手稿1898年3月21日)数年后他撰文申说,“中国者,中国人之中国。可容外族之研究,不容外族之探捡;可容外族之赞叹,不容外族之觊觎者也”(见《中国地质略论》)。他二十七岁撰写系列论文,参与革命与保皇的论争,在《摩罗诗力说》中申明自己所钟情所赞同的是“立意在反抗,指归在动作”的“撄人心”的文艺。可见,鲁迅认同、赞成、主张的暴力斗争是“立意在反抗”,是被迫的自救,是反对恃强凌弱。

第三,事实的教训。鲁迅青年时期,在思考中国前途问题的《文化偏至论》中,曾经认为暴力和军事并非“首要”之务,不惜作诛心之论给予严厉批评:“有新国林起于西,以其殊异之方术来向,一施吹拂,块然踣傹,人心始自危,而辁才小慧之徒,于是竞言武事。后有学于殊域者,近不知中国之情,远复不察欧美之实,以所拾尘芥,罗列人前,谓钩爪锯牙,为国家首事……嗟夫,夫子盖以习兵事为生,故不根本之图,而仅提所学以干天下;虽兜牟深隐其面,威武若不可陵,而干禄之色,固灼然现于外矣!”但是,此后实际经历的中国的各种变化,让鲁迅对于暴力与暴力革命获得新的认识—“改革最快的还是火与剑,孙中山奔波一世,而中国还是如此者,最大原因还在他没有党军,因此不能不迁就有武力的别人。”“一首诗吓不走孙传芳,一炮就把孙传芳轰走了。”尽管鲁迅此前早已读过《天演论》,随后又研读了相关书籍,确立了弱者本位的反抗思想,但是对于暴力抵抗与暴力革命的“首要”、“最快”的认识,却是由于中国现实的教训而获得。

第四,进化论思想之影响。鲁迅十八岁到南京进入新学堂,课外读到严复译述的《天演论》,兴奋不已。嗣后留学日本,进一步研究这类图书。一九二七年撰写一组关于中国出路的文章,第一篇即《人之历史》,副题“德国黑格尔氏种族发生学之一元研究诠解”,命意就是“诠解”生物进化论。经过进一步的研究,鲁迅终身信奉达尔文生物进化论,以人为根柢,以生存斗争为促进人类改善自身并改革社会的手段。这在同一组五篇论文中作了重点阐述。鲁迅晚年在《论秦理斋夫人事》中结论道:“人固然应该生存,但为的是进化;也不妨受苦,但为的是解除将来的一切苦;更应该战斗,但为的是改革。责别人的自杀者,一面责人,一面正也应该向驱人于自杀之途的环境挑战,进攻。倘使对于黑暗的主力,不置一辞,不发一矢,而但向‘弱者唠叨不已,则纵使他如何义形于色,我也不能不说—我真也忍不住了—他其实乃是杀人者的帮凶而已。”鲁迅的“更应该战斗,但为的是改革”的理性、意志及热忱表达得淋漓尽致。当然,鲁迅对于进化论是有所选择的,有些方面甚至在根本观点上完全相左。比如对于生物界“优胜劣败”的规律,用到人类社会,鲁迅就完全反对,而秉持相反的观念。鲁迅反对将“进化留良”当作侵略的理论依据,特别将“侵略”与“爱国”区分开来,将“侵略”的所谓“爱国”斥为“兽性”的“爱国”,是人性中动物性、虫豸性的残余(见《破恶声论》)。这是因为鲁迅生于弱国,饱受列强侵略的痛苦而觉醒,自觉自己处于奴隶地位的思考结果,所以他要“发愤图强”,所以他要一反“优胜劣败”、“进化留良”的社会达尔文主义,将人类走出动物界后人性的产生、发育与动物性加以区隔。

第五,马克思主义的阶级斗争学说之影响。一九○七年,鲁迅参与探讨中国前途的论争,在《文化偏至论》中已经引用“阶级”一词。那是就教徒信仰平等,不论贵族平民的“阶级”而言。“时则有路德(M.Luther)者起于德,谓宗教根元,在乎信仰,制度戒法,悉其荣华,力击旧教而仆之。自所创建,在废弃阶级,黜法皇僧正诸号,而代以牧师,职宣神命,置身社会,弗殊常人;仪式祷祈,亦简其法。至精神所注,则在牧师地位,无所胜于平人也。”显然这还不是经济学家、社会学家之所谓“阶级”。二十世纪二十年代,鲁迅从俄国盲诗人爱罗先珂接受了“知识阶级”的术语,或许可以说接近于经济学及政治经济学认定的“阶级”。但鲁迅那一时期借用“阶级”一词的情形多有,如“有枪阶级”、“无枪阶级”等。当创造社倡导“革命文学”,以批判鲁迅等作家祭旗的时候,进入思想理论争辩,鲁迅正式谈论“阶级”和“阶级斗争”,已是严肃地进入马克思主义关于“阶级斗争”的话语范畴了。然而,鲁迅是一个独立思考的作家,这时已经有了自己相当成熟的思想。他一面高度肯定创造社同人在“阶级分化”的尖锐时刻提出“革命文学”即“第四阶级文学”是一大功劳,一面坚决批判创造社和左翼队伍中的极左倾向。关于“斗争”,鲁迅回答说:“斗争呢,我倒以为是对的。人被压迫了,为什么不斗争?正人君子者流深怕这一着,于是大骂‘偏激之可恶,以为人人应该相爱,现在被一班坏东西教坏了。他们饱人大约是爱饿人的,但饿人却不爱饱人,黄巢时候,人相食,饿人尚且不爱饿人,这实在无须斗争文学作怪。我是不相信文艺的旋乾转坤的力量的,但倘有人要在别方面应用他,我以为也可以。譬如‘宣传就是。”

在鲁迅看来,阶级斗争的手段大有分际,“武器的艺术”决定着“艺术的武器”,而“武器的艺术”是决胜的根本。使用“艺术的武器”的人,没有权力判决同样使用“艺术的武器”的论敌。“艺术的武器”不能施行“辱骂和恐吓”,鲁迅严厉申明“辱骂和恐吓决不是战斗”。至于阶级斗争的目的,鲁迅认为:“无产者的革命,乃是为了自己的解放和消灭阶级,并非因为要杀人。”

可见,鲁迅赞同、支持暴力革命的思想带有一种被迫性,由于觉醒到自己处于奴隶的地位,身受欺凌与压迫,不愿意逆来顺受,忍气吞声而苟活。因此,鲁迅多用“立意在反抗”,“复仇”和“报复”;对于可能有歧义的“斗争”、“战斗”之类的词语,则有明确的说明,如“人被压迫了,为什么不斗争”,如“更应该战斗,为的是改革”。

所以,鲁迅批评老子的“无为”,“不撄人心”,虽说“其术善也”,而事实上做不到;鲁迅批评托尔斯泰的“不抵抗主义”、“不合作主义”,是理想,做不到,因为人心不同,一定有人“要抵抗”,也一定有人“会合作”的。

三

鲁迅一面赞同、支持暴力革命,一面明确教导自己的学生:“战斗不算好事情,我们也不能责成人人都是战士,那么,平和的方法也就可贵了,这就是将来利用了亲权来解放自己的子女。”(《娜拉走后怎样》)

用“平和的方法”—用“亲权”来进行改革,这是比“战斗”容易实行的。这也是鲁迅给予有志于改革者的宝贵的思想资源。启发他们不要沦为“口头改革派”的不二法门。

为什么“战斗不算好事情”?不是只有战斗即暴力才能打败掌控政权、迷信暴力的统治者么?这是因为战斗即暴力革命必然造成人的死亡与伤害。而战斗即暴力革命一旦进行,即难以控制其适当程度,不可避免造成过度的伤亡。这种死伤往往与成功不成比例。“三一八惨案”发生后,鲁迅痛感学生的和平请愿遭到镇压,死四十七人,伤一百五十余人,在劝勉学生此后不要再徒手请愿的文章中,告诉他们:“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。”(《记念刘和珍君》)其次,施行暴力与暴力革命容易激发人的仇恨与残暴性,导致不顾人的死活,丧失革命的理性,出现“极左”思潮。鲁迅在与创造社的论战中,深深感到这种偏离革命宗旨的思潮,严厉而精辟地指出:“再则他们,尤其是成仿吾先生,将革命使一般人理解为非常可怕的事,摆着一种极左倾的凶恶的面貌,好似革命一到,一切非革命者就都得死,令人对革命只抱着恐怖。其实革命是并非教人死而是教人活的。这种令人‘知道点革命的厉害,只图自己说得畅快的态度,也还是中了才子+流氓的毒。”鲁迅总结亲历的历史情状,描述了这样一番暴力图景:“革命,反革命,不革命。革命的被杀于反革命的。反革命的被杀于革命的。不革命的或当作革命的而被杀于反革命的,或当作反革命的而被杀于革命的,或并不当作什么而被杀于革命的或反革命的。革命,革革命,革革革命,革革……”(《小杂感》)可悲而极其遗憾的是,鲁迅同时代的革命者,口口声声尊崇鲁迅,却完全不接受鲁迅的这一重要思想,不知错杀、滥杀了多少生灵。

鲁迅不仅仅主张“战斗不算好事情”,“平和的方法”“可贵”;即使在“平和的方法”中,用自己的“亲权”来解放自己的子女,是鲁迅提出的正面、切实的改革人及社会的途径。值得深思的是:鲁迅思想深层的结构是从自己着手,解放自己子女层级的人;而不是对他人斗争,对他人斗争是迫不得已的“反抗”、“抗争”和“复仇”。所以他撰文主题是“我们现在怎样做父亲”,而不是怎么做“儿子”,向“错误的”父辈斗争。

为社会的改革,不得已需要战斗,但鲁迅的思想是严格限制战斗中的伤亡的。他两次提出:革命不是要人死;革命不是要杀人,以警戒革命者,同时提出一系列的见解。

首先,鲁迅主张实施的暴力革命,严格限制在兵戎相见的战场。鲁迅没有学成海军,没有学军事;年轻时刻章明志,要做“戎马书生”,也并没有上过战场打过仗;想做军医,也没有成功。在他生活的战争年代,知识界难免论及军事。但鲁迅批判虚骄自负的“民气论”,主张以实力抵御外侮的“民力论”。当抗日战争初期,评论大学生是“赴难”还是“逃难”的时候,鲁迅强调,奔赴前线的百姓必须是兵员短缺时应征入伍者,也必须进行军事训练,才能参加战斗。在这一点上,他赞同孔子“以不教民战,是谓弃之”的说法。

其次,更为关键的是,鲁迅批评作为非战斗人员的知识者内心的“杀气”。他说:“读书人的心里大抵含着杀机,对于异己者总给他安排下一点可死之道。就我所眼见的而论,凡阴谋家攻击别一派,光绪年间用‘康党,宣统年间用‘革党,民二以后用‘乱党,现在自然要用‘共产党了。”(《可惨与可笑》)即使对于某些自诩无产阶级革命者,鲁迅也同样谴责,严厉指出:“无产者的革命,乃是为了自己的解放和消灭阶级,并非因为要杀人,即使是正面的敌人,倘不死于战场,就有大众的裁判,绝不是一个诗人所能提笔判定生死的。”(《辱骂和恐吓绝不是战斗》)

至于知识者之间的“笔墨之争”,更须严格排除“暴力”乃至语言暴力。鲁迅指出:“我想,辩论事情,威吓和诬陷,是没有用处的。用笔的人,一来就发你的脾气,要我的性命,更其可笑得很。”(《玩笑只当它玩笑》上)但现实有时是难以想象的严酷,鲁迅的文章,就曾遭到“提出‘军事裁判”的攻击。这也不是个例,鲁迅撰有专文评论这种惨无人道的思想。

四

这里说的那篇文章,就是收在《集外集》里边的《文艺与政治的歧途》。那是一九二七年的一次讲演。鲁迅亲历了辛亥革命、北洋军阀混战、北伐以及克服南京与上海后的“清党”,根据自己新的亲历经验与思考,深化了对于文艺、革命以及文艺与革命的看法。

关于文艺,鲁迅在留日时期已经立志“弃医从文”,觉得文艺是改变中国人孱弱精神的利器。文艺是鲁迅改革社会、改变精神的工具;他不是纯粹的文学家,他所钟情的文艺(文学),是“立意在反抗,指归在动作”;而且其所谓“立意”、“动作”,是要合乎人性、合乎人道的。所以,他斥责赞颂依仗武力侵略他国的文学家是“兽性爱国”者。这种文艺是“撄人心”的,唤醒被麻醉的百姓,唤醒沉迷于梦中的人。这时候,鲁迅已经看到,这种“撄人心”的文学,“反抗”的文学,“动作”的文学,与统治者的利益相违背,与民性亦相违背。用他的原话说就是:“中国之治,理想在不撄,而意异于前说。有人撄人,或有人得撄者,为帝大禁,其意在保位,使子孙王千万世,无有底止,故性解(Genius)之出,必竭全力死之;有人撄我,或有能撄人者,为民大禁,其意在安生,宁蜷伏堕落而恶进取,故性解之出,亦必竭全力死之。”(《摩罗诗力说》)

当鲁迅有了新的经验之后,有了新的进一步的阐述。第一,文艺的性质,这里的文艺是鲁迅认同的文艺,是革命的;原本和革命是同一的,即不满于现实社会,希求变革。准此提出了“革命的文学家”的名词;第二,文学的源头在社会,文学家说的话是社会的话。只是文学家敏感,他对社会的不合理处感觉早一点而已;第三,文学的作用,这里的文学,自然还是鲁迅认同的文学,揭示社会的“不合理”和人生的“病态”;第四,文学家,自然是革命的文学家的命运,是吃苦,是被镇压,被杀头。因为他触犯了政治家的根本特质。

鲁迅这里说的政治家的根本特质,就是“要维持现状”,“维系现状使它统一”。要维系统一就必然反对文学家说话,反对文学家思想,反对文学家反对他的意见。而人的天性是会思想,要发声,要说话的。因此,文艺与政治走的是“歧途”;当政治家利令智昏、昏聩无能时,就只有镇压与屠戮文艺家的一条死路了。

对于政治,革命的政治,鲁迅还有一条见解,就是革命原本和文艺是有共同“不满于现状的同一的”。但当革命成功,或似乎成功,掌握了实际的权力,可以号令天下的时候,就变化了,变得要维持现状了,维系统一了。在这篇演讲中,鲁迅插入了两段耐人深思的话:一是从“生活窘迫过来的人”发达了以后的分裂;一是取得战争胜利的人的分裂,他们并不始终保持原先的思想、人品、作为。他们有的继续为穷人设想,继续改革社会;有的独享权势,称王称霸;有的自傲,以英雄炫耀,有的看到战争的伤亡,反对新的战争。

鲁迅这篇演讲,也留下一个问题,就是文艺与政治的歧途,政治家大规模普遍镇压、杀戮文学家,古代并未见于先秦的春秋战国时代,而是起于秦始皇的“焚书坑儒”,汉武帝的“罢黜百家,独尊儒术”立下恶法。近现代以降,鲁迅所举史实,是俄国沙皇,俄苏革命;别的国家,有过这样的时期,但并未立法,并未成为大规模的镇压和普遍现实。

五

鲁迅理想的改革方法是非暴力的和平的改革。鲁迅改革的目的是:“我们自己想活,也希望别人都活”。他的杂文,尖锐、犀利,“论时事不留面子,砭锢弊常取类型”(《〈伪自由书〉前记》)。但他说目的在揭露虚伪者的假面,使他们露出麒麟皮伪装的马脚;鲁迅论讽刺,说:“他的讽刺,在希望他们改善,并非要捺这一群到水底里。”(《什么是“讽刺”?》)鲁迅揭出人生的病苦,目的在引起疗救的注意。鲁迅一生致力于写作,但反对语言暴力,认为“辱骂和恐吓绝不是战斗”。更不用说,因文字辩驳而要对手的性命,乃至提起军法审判。

鲁迅既然赞成、支持暴力抵抗与暴力革命,为什么又如此戒慎恐惧?

因为,暴力必然有所破坏,乃至牺牲人的生命。所以鲁迅戒慎恐惧,严格区隔改革者的暴力,与寇盗、奴才的破坏。他指出:“我们要革新的破坏者,因为他内心有理想的光。我们应该知道他和寇盗奴才的分别;应该留心自己堕入后两种。这区别并不烦难,只要观人,省己,凡言动中,思想中,含有借此据为己有的朕兆者是寇盗,含有借此占些目前的小便宜的朕兆者是奴才,无论在前面打着的是怎样鲜明好看的旗子”(《再论雷峰塔的倒掉》)。鲁迅“内心的光”是什么?是“人性之光”,自由之光,人道之光。这“光”的根本,来自他信奉的达尔文生物进化论。在讲“物竞”、“天择”、“生存斗争”的同时,鲁迅强调生命的可贵,生命的一次性,必须极其珍惜生命。鲁迅一再强调:“人是生物,生命便是第一义”,“既是生物,第一要紧的自然是生命。因为生物之所以为生物,全在有这生命,否则失了生物的意义”。

为了制约暴力,掌控暴力,鲁迅从两方面提出警告。第一是对于暴力革命者,过度使用暴力的革命者,公开反对他们的错误思想,“极左倾”的做法。鲁迅指出:“他们,尤其是成仿吾先生,将革命使一般人理解为非常可怕的事,摆着一种极左倾的凶恶的面貌,好似革命一到,一切非革命者就都得死,令人对革命只抱着恐怖。其实革命是并非教人死而是教人活的。这种令人‘知道点革命的厉害,只图自己说得畅快的态度,也还是中了才子+流氓的毒。”(《上海文艺之一瞥》)在公开提出“无产阶级革命”,严厉辨析“左”与“右”的斗争中,鲁迅再一次指出:“无产者的革命,乃是为了自己的解放和消灭阶级,并非因为要杀人,即使是正面的敌人,倘不死于战场,就有大众的裁判,绝不是一个诗人所能提笔判定生死的。”(《辱骂和恐吓绝不是战斗》)可惜,这种警告不但没有起到作用,连鲁迅自己也被当作了批判的对象。最后鲁迅不得不发表“公开信”,和这一伙“工头”、“奴隶总管”、“皇帝”决裂。

鲁迅同时焦唇敝舌地劝导青年不要“恨恨而死”,不到短兵相接的关头不要“挺身而出”,面对比禽兽还残暴的沙皇不要“请愿”。鲁迅教育青年,战斗首先要保存自己,要“壕堑战”,“锲而不舍”,“韧性”战斗。为了打动青年珍惜生命,鲁迅坦然同情理解生物性的生存,劝青年要懂得“人心”和“人情”,慎重审查一切理论。他说:“天才,或者是天才的奴才的崇论宏议。从庸人一方面看起来,却不免觉得此说虽合乎理而反乎情;因为‘蝼蚁尚且贪生,也还是古之明训。所以虽然是庸人,总还想活几天,乐一点。无奈爱管闲事是他们吃苦的根苗,坐在家里好好的,却偏要出来寻导师,听公论了。学者文人们正在一日千变地进步,大家跟在他后面;他走的是小弯,你走的是大弯,他在圆心里转,你却必得在圆周上转,汗流浃背而终于不知所以,那自然是不待数计龟卜而后知的。”(《碎话》)鲁迅从来不劝他人去牺牲。认为:“自己活着的人没有劝别人去死的权利,假使你自己以为死是好的,那末请你自己先去死吧”(《关于知识阶级》)。鲁迅拒绝朋友的虚誉,坦然自白:“自问数十年来,于自己保存之外,也时时想到中国,想到将来,愿为大家出一点微力,却可以自白的。”(《34052致杨霁云》)鲁迅恳切劝导青年,要看破“名望”,不要以为死后为你立一尊铜像就了不起,就去“牺牲”。自我牺牲,要估量价值,要取得较大的社会利益:“为社会计,牺牲生命当然并非终极目的,凡牺牲者,皆系为人所杀,或万一幸存,于社会或有恶影响,故宁愿弃其生命耳。”(《340501致娄如瑛》)

是的,这样严格限制牺牲,会削弱暴力革命的成果。这是一个极大的悖论。鲁迅是自觉的,他自觉自己不能当“领导”,不能造就“大局面”。他说:“希望我做一点什么事的人,也颇有几个了,但我自己知道,是不行的。凡做领导的人,一须勇猛,而我看事情太仔细,一仔细,即多疑虑,不易勇往直前;二须不惜用牺牲,而我最不愿使别人作牺牲(这其实还是革命以前的种种事情的刺激的结果),也就不能有大局面。所以,其结果,终于不外乎用空论来发牢骚,印一通书籍杂志。”(《两地书》)这,也可以说是鲁迅的弱点、软肋;但这也是觉醒的知识者的宿命。

这种宿命,不仅鲁迅如此,当代觉醒的知识者如此,先秦诸子凡主张非暴力的和平处事的,无不如此。如《老子》倡导“不争”,“无为”;认为“兵者不祥之器”,“以道佐人主者不以兵强天下”;指出“夫乐杀人者,不可以得志于天下矣”,只有“贵以身为天下,若可寄天下”,“爱以身为天下,若可托天下”。尽管这样从方方面面阐述和平处世的主张,也不得不面对不断出现暴力、不断进行战争的现实,虽然是退一步立论,也还是得承认“(兵者)非君子之器,不得已而用之”。这是为暴力抵抗留一条后路。

孔子也主张“君子矜而不争”,有谓:“君子无所争,必也射乎!揖让而升,下而饮。其争也君子。”当卫灵公请教他关于战争排兵布阵之事,孔子干脆说“军旅之事,未之学也”,并且第二天就离开了卫国。可是面对战争的现实,也不得不给出退而求其次的说法:“以不教民战,是谓弃之。”

墨子是一个异数。生在强大的儒家“亲亲”思想范围里,面对此起彼伏的战争,大无畏地倡导“兼爱”,反对暴力,反对战争,著长篇论文《非攻》。最后自然遇到诘难:“昔者禹征有苗,汤伐桀,武王伐纣,此皆立为圣王,是何故也?”墨子的回答是,“若以此三圣王者观之,则非所谓攻也,所谓诛也。”用一个“诛”字,轻松化解了暴力、化解了攻伐战争的是非利害。墨子对诘难者指出:“子未察吾言之类,未明其故者也。”原来暴力与战争是可以分类的。“圣王”们尽管也是运用暴力革命推翻了暴君的统治,是应该加以区别的。当社会利益、价值观和道德观进入“和平”与“战争”,暴力与暴力革命之中的考量,永远是一个纠结不已的悖论。

人类,生存于暴力时代的人类,怎样面对暴力呢?

二○一五年一月二日改定