从影山草堂到铜井文房

张宪光

一

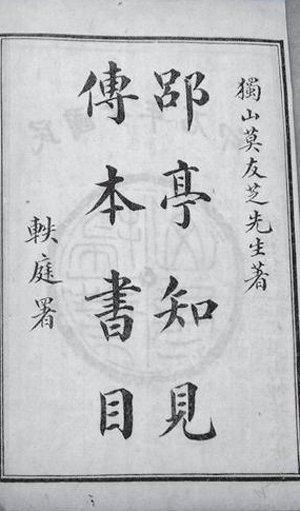

对五十三岁的独山莫友芝来说,同治二年(1863)有些不寻常。这一年的正月,他得到了唐写本《说文·木部》残卷;年底,李鸿章等人又举荐他和郑珍等十四人出任江苏知县,这意味着他终于有机会可以步入官场。但是对于这一次举荐,他并没有什么兴趣,拟之为“以不嫁老女,忽而强之适人”。早已淡却了仕宦的热情,而一个文献学家发现唐本的喜悦却更为强烈。早在两年之前,抱着“亲炙当代伟人,开拓胸臆”的素志,离开尚且安定的京城来到“文物委蒿莱”的江南,投奔好友曾国藩,冥冥中似乎就注定了被称为“西南两大儒”之一的他以学者、诗人的身份终老一生。太平天国之乱,江南故家藏书焚毁甚众,几至十不存一的地步,也算是近代书籍的一大厄难,却成就了莫友芝在藏书史的独特地位。结束近三十年六上春官难求一第的科举生涯,他以翩然处士之身,从容周旋于曾国藩的金陵文士集团之中,备观苏、浙、皖三地古籍、书画、金石,搜奇觅异,并在此基础上写成《郘亭知见传本书目》、《宋元旧本书经眼录》等。同治四年春,友芝又得到了一个好机会,奉曾国藩之命寻访镇江文宗阁、扬州文汇阁遗书,前后两次奔走于阊门、金陵、杭州等地,得以亲眼目睹黄氏士礼居、汪氏艺芸书舍、郁氏宜稼堂等旧家散出的众多古籍。他又与丰顺丁日昌交善,得以遍观丁氏所藏佳椠,且为之编订《持静斋书目》及《持静斋藏书记要》。作为一个藏书家,经眼之富,可以说一时无两。

同样是在同治二年,莫友芝写下了情辞并茂的《影山草堂始末》一文,借怀念旧居回顾了莫氏“四朝五世”的家族聚散与死生。像他的家族一样,友芝总是处在流转中,早年来往于独山与遵义之间,中岁奔走于京师与家乡之间,人生的最后十余年则足迹遍及江浙沪皖鄂一带,迁徙流寓似乎是一种宿命,而影山草堂只能形诸梦寐。七岁时,受谢朓“竹外山犹影”诗句的启发,他为独山兔场的新斋取名影山草堂,此后每到一处都把自己的寓所取名为影山草堂,在遵义时如是,在江宁三山街亦如是。可是早在咸丰五年(1855)八月十五,影山草堂就已毁于匪患,“影山万竹,斩掘无遗枿”。与此同时,莫氏家族许多成员也遭到了灭顶之灾,不少女眷也先后遇害。曾经群竹环映、花木扶疏的影山草堂,早已化为焦土,流寓江皖一带的莫友芝只能借重题榜额来寄托自己的乡愁之思。

友芝写道:“吾生五十三年,上下四朝五世,所历聚散生死,乡里之兴废,纷不可记,而此堂与之终始。今虽鞠为焦土,而先世以来,经术流衍,循良之规,师儒之泽,干城、国殇之毅烈,下至妇人女子,亦明决蹈义,有死无陨。溯其引掖造就,一皆出于此堂。”他把整个家族的德行毅烈都归功于影山草堂,多多少少把它当作了昔日家族繁盛、父子兄弟耕读不辍的象征。此文写在好友郑珍所作《影山草堂图》的后面,后来又迭经亲朋好友赋诗作跋。吴鹏先生曾撰《〈影山草堂图〉:莫友芝父子的乡愁与风雅》一文,对此有详尽的介绍。至于莫氏藏书,莫绳孙《宋元旧本书经眼录》跋云:“吾家影山草堂僻在黔南,旧藏粗备,尤多先人手泽,遭乱后散佚略尽,不可复得。今卷中仅存一二,先君少时所校也,念之泫然。”又据《莫绳孙年谱简编》光绪十八年(1892)条所载,莫友芝在省会贵阳以及遵义的藏书多半散失,家中所藏又被晚辈全部卖掉,可见莫氏藏书损失很大。咸丰末年,苏皖一带战事犹酣,友芝曾托友人将五箱藏书运回遵义,共计一百一十余种,其目俱载于《郘亭日记》中,估计这些书也是在黔被毁书籍的一部分。关于影山草堂藏书的真面目,已有不少学者作过探讨,但都不是很全面,也许今存于台湾“国家图书馆”的《影山草堂书目》稿本六册可以帮助我们揭开这个谜团。有的学者曾指出,这部未刊稿本书目曾被泽存书库收藏,著录书籍三千多种,六万多卷,其中详情希望有好事者予以披露。

友芝卒后,金陵藏书尽归仲子莫绳孙。绳孙字仲武,幼承庭训,后随侍友芝,颇得学问衣钵。公务之暇,绳孙不断完善父亲的著作,于穷愁困苦中刊行《宋元旧本书经眼录》、《黔诗纪略》,订补《郘亭知见传本书目》。不幸的是绳孙虽曾出任驻俄国、法国大使馆参赞,但拙于谋生,仕途淹蹇,不得不靠出卖先人行箧所藏过活。据此我们也可以知道郘亭行箧所携书籍的部分内容。光绪二十二年(1896)旧历十月初八,绳孙写信给刘世珩:“舟车殊乏良策,家藏唐写本《说文·木部》真迹,为海内经籍之冠,可压宋椠,欲押价二千金以资朝夕,售卖则三千金。冯展云先曾欲以此价易之,先君未之允,祈为留意。藏兹一卷,可傲藏弆家也。”同日又致信缪荃孙表达了同样的意思。两年后,此卷竟以一千五百金的低价被人买去,流落北平书市,最终被日本的内藤虎买走。光绪二十四年,绳孙又致信王燮臣,为了能够有机会赎回唐写本《说文》残卷,准备将一部分家藏书画质押高培兰处。这些书画包括:《唐人写摩诃僧祇律》一卷册页八开十六幅,《文待诏画菊涧图并题诗手卷》,《董文敏手札》四开及陈薼公画册页共十五开,石涛山水六幅、花卉册页六幅共四件。今检《郘亭书画经眼录》,这四种书画作品均著录于附录卷中。倘若将这些书画置于今日拍场,饱食终生不敢说,数十年衣食无忧或可断言,可是绳孙怀抱宝物,却无法养家过活,足见当时书画之贱。光绪庚子(1900)三月,绳孙又致信刘世珩,欲售桃花纸汲古阁《十七史》。宣统年间,曾数次致信张元济,欲将家藏书籍售与涵芬楼,也没有成功。影山草堂的这些藏书大约在一九一七年全部卖出,辗转归于台湾“国家图书馆”。还有一部分流入藏家之手,如《郘亭知见传本目录》稿本即归于潘景郑。潘氏跋语云:“丁、戊之际,莫氏书散,此稿本四册流入飞凫人之手,斥二百金得之。”需要注意的是,影山草堂藏书,并非郘亭一人之力,绳孙也在其中起到了相当重要的作用,这一点只要读一读《郘亭日记》就可以看得很清楚。

莫友芝文采风流映照一时,诗、书、学堪称三绝,所校、所藏均为后人所宝。诚如邓邦述所言:“郘亭在近百年中,嗜书既笃,校雠亦精,同光时之卢抱经、吴兔床也,南来每得其遗集,安得不宝而视之。”可是绳孙晚年却备尝数奇穷困之苦,影山草堂藏书自然难以世守。李详《挽莫仲武先生(绳孙)》诗云:

眲叟能书付此翁,隳官莫救数奇穷。

篆存《笺异》摹唐本(子偲先生唐本《说文木部笺》,君摹篆,黎莼斋写楷),死合扬州署寓公。(君老于扬州)

四老当年今折一(己酉五月,金陵愚园宴集,湘绮、仲我、艺风与君,称四老焉),雌风骇浊不应雄。

苦无阔扁钻中贵,剩忤新宁语最工。(君昔对刘忠诚:“职道无京师贵人书,故至今未得一差。”忠诚怒劾请以同知降补,奉旨革职)

刘忠诚即刘坤一,绳孙与其不谐,最后还受他人牵连,被迫出卖家产偿还河工损失。这首诗真是写尽了一个失意藏书家的辛酸。所幸友芝一生与书的缘分、眼福,都已经保存在他的著作中,并产生了很大的影响。潘景郑曾说:“十年前,考论版片之学者,咸奉先生此书及邵位西《四库简明目录标注》为金科玉律。”影山草堂藏书虽然未能避免聚久必散的宿命,但是莫友芝的相关著述却对清末民初的版本目录学有着“椎轮大辂之功”。

二

独山莫氏家族藏书中有一个人的作用被忽略了,就是郘亭的九弟莫祥芝(1826-1889)。友芝以访书为己任,祥芝则长于吏治,追随曾国藩征讨太平军,历任六合、江宁、上海县令。柴萼《梵天庐丛录》卷四载其事迹,略云:

(黎)庶昌乡人莫善征大令祥芝,籍独山,子偲先生友芝之弟也。经术湛深,精许氏学,工八法,性狂放,高谈横议,睥睨六合。随兄子偲居公(曾国藩)幕,与庶昌交契。公奇其才,尝诏之曰:“子与莼斋,皆黔中豪杰士也。志趣学业相伯仲,又俱好谈天下事 莼斋近日颇沉默,进德甚猛,吾子其有意乎?夫务为大言者,始自满,继自欺,终必流于妄,子当知妄人非如古所谓狂士者比,今前祛子客气,须无妄言始。”善征唯唯,立言行功过录以自省。从公祁门,暨驻皖垣,时乱方殷,江南北故家望族所庋金石书籍多散佚,善征助兄子偲搜罗甚富,且为校雠,用佐治经。公喜其能改过,复励志力学,欲使研求吏事,储异日之用。

祥芝性格刚强张扬,曾得罪曾国荃等人,受到曾国藩的查办,后来查明实情,重新得到曾氏的信任。每到一处,他比较注意文教,好刊印书籍,同时他还是友芝遍访群书的有力助手。祥芝曾驻守祁门,其地偏僻,但保留宋、元、明古钞旧刻较富。如唐写本《说文解字·木部》残卷原为黟县令张廉臣旧藏,最早就是祥芝告知其兄,打算借抄摹写,后来廉臣则将此残卷慷慨赠与友芝。《宋元旧本书经眼录》所著录的不少书籍、书画皆由祥芝收之于祁门。《郘亭日记》中祥芝为郘亭收书之记录,亦比比而是。如同治元年五月三十一日条:“善征信还,言其廿八日即至祁,才四日,寄来《欧集》、《管子》、《淮南》、《武经直解》、《墨子》等,其本皆善,而《欧集》为最。”这说明莫祥芝对影山草堂藏书有很大的贡献。

至于祥芝独立收罗古籍,或许是友芝卒后的事。他的藏书主要有两个来源,一个是龚孝珙旧藏,一个是郁氏宜稼堂。孝珙名橙,龚自珍长子,为人放浪不羁,而家富藏书,晚年流寓上海。铜井文房最著名的藏品之一桂馥《说文解字义证》稿本五十卷,据莫棠《黄文献公文集别录》钞本题记,其书亦由莫祥芝得诸龚氏。《蛾术轩箧存善本书录》又有袁廷梼贞节堂钞本《三朝北盟会编》残本十七册,原为士礼居旧藏,后归龚孝珙,又归铜井文房。该书有“独山莫祥芝图书记”、“莫祁图书之印”以及“莫棠之章”等多枚藏书印,其书也是出自龚家,而为祥芝父子递藏之佳本。又据《来燕榭书跋》,原载《宋元旧本经眼录》的《野客丛书》也有“独山莫祥芝图书记”、“独山莫祥芝善征父读过”、“莫棠字楚生”以及“莫天麟印”三代人的藏书印,今藏上海图书馆的《铁桥漫稿》也是同钤三代藏书印。

三

祥芝有三子,长子莫科,分部郎中,先祥芝卒;次子莫祁,字梅城,官两淮候补盐运使,卒于一九一一年;三子莫棠,真正秉承了伯父友芝、父亲祥芝的藏书传统,岿然为清末民初藏书一大家。

莫棠字楚生,别号初僧、初道人、心发、心发主人等。一八六五年八月初二日出生于六合县署,卒于一九二八年(一说一九二九年)。莫棠早岁随父仕宦于皖、苏、沪一带,成年后曾游宦两广十余年,官至广东韶州知府。民国后弃官归隐,寓居苏州光福镇铜井山下,以“铜井文房”名藏书之所。傅增湘每次到苏州来,都会下榻于此,可是其具体地址今已不得而知。莫棠一生酷嗜古籍、金石收藏,一意访求古书,编有《文渊楼藏书目》、《铜井文房书目后编》、《铜井文房专录》。他的藏书题跋,陈乃乾、秦更年、潘景郑等都曾有意为之裒辑,今仅有陈乃乾辑本《铜井文房书跋》一卷,共计书跋九十一则,可增补的条目甚夥。

莫棠的早年事迹,于《铜井文房书跋》中尚可追踪一二。其父祥芝于光绪二年(1876)任上海县令,光绪十四年(1888)升任太仓知州,十余年间莫棠都生活于上海一带。十余岁时,他曾向戴熙之孙戴兆春请教时文,并且在县衙时常有机会一睹父辈交游之名流。其《苏邻遗诗》题跋云:“眉丈光绪六年秋游上海,屡过先君县斋,尝陪侍言论,极荷期许。……公时甫过五十,须发皓然,朱履轻衫,萧然有出尘之表。故所谓仙风道骨,堪仿佛矣。”又《恩复堂笔记》题跋云:“是册买诸苏州坊市,盖潘文勤公祖荫赠李麋生年丈本也。右题语及眉端批注、书中圈识,皆麋丈笔。麋丈以乙酉八月委化,去读时一载余耳。忆庚、辛间,糜丈访先君上海,适李芋仙年丈假榻县斋,诸老纵谈,或评碑读画,或述乾嘉公卿遗事,或道当年湘乡军中旧迹。侍立窃听,辄娓娓不忘。今记是书,掩卷不胜感慨。”眉丈、李麋生,即李鸿裔(1831-1885),李芋仙即李士棻(1822-1885),二人皆四川人,曾长期入曾国藩幕府,与友芝兄弟交善。一八八九年祥芝去世后,被安葬于苏州光福镇旁铜井山,莫棠亦迁居苏州城东,并把自己的藏书处命名为“铜井文房”。此后十年间,莫棠似乎一直闲居吴门。直到一九○二年远赴岭南,先后担任韶州知府、执掌广雅书局。辛亥革命后弃官归吴,往来于苏州、上海之间。莫棠思想较为守旧,认为所处的时代“三纲隳拜,五礼销亡”,希望通过藏书来维护数千年学术名教,与当时有名的遗老及藏书家,如王秉恩、沈曾桐、沈曾植、傅增湘、萧穆、刘承干、徐乃昌、冒广生、邓孝先、叶德辉、张元济等,多有诗酒往还,尤与傅氏、王氏交契。

铜井文房藏书目录,今有二种存世。一为《文渊阁藏书目录》油印本,前后无序跋,文字不甚清晰,著录藏书约一千三百余种,大致按四部分类著录,但分类较为混乱,错综掺杂之处不少。一为《铜井文房书目后编》,著录藏书近四百种,为其后期所藏精品,上海图书馆藏有抄本。铜井文房藏书,以父兄旧藏为基础,又经莫棠数十年苦心经营,为寓苏藏书家的代表人物。然而其聚也艰辛,其散也匆促。辛亥鼎革之际,莫棠到琼州赴任,留在省城广州的数十箱藏书均毁于乱,这大概是铜井文房藏书所遭遇的第一次厄运。一九二八年秋天莫棠去世以后,藏书即于次年春夏间第一次大规模流出,一九三三年似又再次散出,遂风流云散,唯于《著砚楼读书记》、《蛾术轩箧存善本书录》、《五十万卷楼群书题跋》中偶有惊鸿翩影。莫棠《史料丛刊初编》卷端题诗云:“兴王事业几张纸,三百年来尚未焚。我已流离无长物,尚倾囊括买遗文。”一九二四年夏秋间莫棠避兵海上所写的这首诗,很形象地写出了自己的大半生尤其是晚年的收书经历。

四

独山莫氏父子昆仲藏书,由莫友芝之父莫与俦开其端,至莫友芝而闻名一时,至莫棠而延续不辍,前后历时七八十年,在近代藏书史上有其一定的地位。莫棠清楚地意识到藏书聚散中蕴含着命运的吊诡和无奈。他在《山水移》(今藏上海图书馆)题跋中写道:

先生(引者按:指《山水移》作者杨文骢)事迹,上自史传,下自诸家杂载虽详,而尤备于先五世父《黔诗纪略》小传,及有后记、所著《洵美堂集》,竹垞据以入《诗综》者(《山水移》刻于崇祯己巳,为三十余岁之作,后来递有增订而仍其名,《洵美堂集》则在后,《山水移》所有皆未录)。世父编诗时,求而不得,但从黎伯容学博假定番张苍霖氏所藏《山水移》选录(诸诗几于不遗,日记及他人赠答亦散见注中),叹为历千百劫仅存于尘堆鼠窟中,而出之若有阴为呵护者也。嗣后世父又获崇祯六年石首夏云鼎八大家诗,选录先生诗二百十有四篇,亦云据《山水移》。盖夏氏所据,实最后增定之本,备录通仕籍以前诗,非若初本之但百三十余矣。顷于苏州获此册,亦系初本,纸墨如新,与世父昔见张氏藏本同。唯首无越其杰、邹嘉生序暨诸题画、送游、题集诗并附录一卷,异日当向仲武假世父录本补之。先生诗胜国,国初诸老无间言,顾成仁数百年,世人竞尚其画,而集本流传转在若显若晦之间。世父搜获于黔中,今余后藏于吴下,一似英爽之灵独注于乡人而重畀之者。噫,可异矣!光绪己亥十一月独山莫棠谨书。

光绪己亥为一八九九年,莫棠得此书即抄录了伯父郘亭为该书所作题跋,并另外撰写了这一段题跋。十四年后,莫棠又为此书写了一段题跋:

予始有此书,向仲武兄求世父录本,乃知与影山故书同尽。予在岭表十余岁,此本闲置铜井山房。宣统壬子仓卒还吴,与王雪澄先生同避海上,偶谈及之。先生言在黔日,六世父有赠本,因亟假观,即定番张氏所藏。首有张苍霖印,又有世父批注手迹,殊喜过望。癸丑六月,沪乱骤作,闭户不出,倩里人何君瑞馨及麟儿影写予本所缺序题诸作既竟,张本仍还雪澄先生,盖去咸丰壬子世父借书之岁六十一年矣。方予之欲觅本校补也,以为世父副本必可得,张本则远在黔中,未必尚存,亦必不可见。岂知谓可得者终不能得,而忽觏张本于数千里外,以补吾本之阙,会合之奇,不能不记,故并昔所书者重录之。始予读先生诗,挹其文采,仰其忠节,觉乡先遗躅不远也。今逢世变,辗转未决,俯仰愧怍,其不为先生唾弃者几希。尚何言哉,尚何言哉!六月庚戌莫棠再书。

宣统壬子为一九一二年,时已入民国,而不忘先朝的莫棠依然使用宣统年号。前跋感叹“世父搜获于黔中,今余后藏于吴下,一似英爽之灵独注于乡人而重畀之者”,后跋则感叹在咸丰壬子郘亭借书六十一年后重见此本的“会合之奇”,以及自己在世事变迁中的无力感。从这部先贤著作的神奇际遇,我们可以窥见莫氏家族藏书的一种内在的继承性,一种精神上的呼应。离合之感,家国之痛,乡愁之深,似乎都在借一部书的一再题跋传递出来。也许这正是藏书题跋迷人的地方。

对于近世藏书家来说,聚散无常并非个别现象。潘景郑先生曾发出这样的感慨:“比十年来,历览故交聚散,如独山莫氏、常熟丁氏、上元宗氏、江宁邓氏,曾未易世而云烟过眼,未尝不令人气尽。东南焚突之余,楹书之厄,一毁于兵火,再罹于胠篋,收拾余烬,十余六七。”其实藏书家箧中的频繁更迭,源于近一百五六十年来兵燹人祸历久不绝的残酷现实。从影山草堂到铜井文房,独山莫氏家族的藏书聚散与文化乡愁,就是一个生动的例子。