企业成长性的界定及其评价研究述评

宋正刚 牛芳

摘要:文章从不同流派企业成长研究对企业成长性认识的基本假设入手,将企业成长分为基于效率的成长与基于效能的成长两个大类,并按照这两种逻辑对相关成长性界定与成长性评价文献做了梳理;最后在此基础上构建了企业成长二维评价模型。

关键词:企业成长;效率;效能;平衡计分卡

本文通过对已有企业成长文献的梳理,发现由于时代背景的差异,以及企业成长现象的复杂性与多样性,使得此类研究并没有取得一致性的结论。但从不同流派研究者对于成长性认识的基本假设入手,可以将其划分为基于效率(Efficiency)的成长与基于效能(Effectiveness)的成长两个大类,从这一思路出发本文对已有企业成长文献做了简要述评,并在此基础上构建了企业成长二维评价模型。

一、 企业成长性的界定

1. 基于效率的成长。基于效率的成长指在投入给定条件下,对资源做了“能带来最大可能性满足程度利用”。简言之,此类研究是将企业视为独立于外部环境的经济系统,关注如何改善投入与产出之间的关系,提高系统运行效率,并产生规模经济的问题。从理论发展角度看,这一流派可分为早期企业成长理论与现代企业成长理论两个阶段。

(1)早期企业成长理论——对规模经济的关注。古典政治经济学家亚当·斯密最早在《国富论》中提出了市场规模与劳动分工程度共同决定企业成长的思想,从而开启了企业成长研究的源头。斯密之后,以约翰·穆勒和埃尔弗雷德·马歇尔为代表的古典经济学家对企业成长做了更为深入的阐述。其中穆勒的研究主要关注企业规模与企业成长之间的关系问题,而马歇尔的研究则偏重于对规模经济、市场结构和企业家等与企业成长相关问题的讨论。

由古典经济学家开启的企业成长研究,在某种程度上已经揭示出其规模增长的本质,但不无遗憾的是此类研究并没有对成长的边界及其决定因素等更关键性的问题展开讨论。与古典经济学对企业成长的理解不同,新古典经济学派对企业成长问题的探讨主要是从技术角度入手,将企业成长界定为企业根据技术水平调整产量,以达到最优生产规模的过程。与古典经济学相比,新古典经济学从技术视角明确了成长最优规模的存在,深化了对成长规模效应的理解。

在新古典经济学对企业成长研究基础上,新制度经济学派进一步指出,企业成长过程会将某些市场交易活动纳入企业内部,以达到节约交易费用的目的,即企业成长不仅表现为规模的增长,同时也将表现为功能的拓展。新制度经济学派这一观点的提出,为在经营层面深化对成长驱动要素的研究打开了空间。

(2)现代企业成长理论——对成长驱动因素的探讨。与古典经济学和制度经济学派从规模视角对企业成长性质的认识不同,一些管理学者试图从驱动因素或者经营管理角度探讨企业成长,此类研究被称为“现代企业成长理论”。主要包括彭罗斯的企业资源成长理论、钱德勒的管理与技术成长理论、安索夫的战略成长理论,以及奥斯特瓦尔德的商业模式成长理论等。

①彭罗斯的企业资源成长理论。1959年伊迪丝·彭罗斯在她的代表作《企业成长理论》一书中首次提出了“资源—能力—成长”的企业成长理论框架,并指出企业成长的速度、方式和边界是由企业能力决定的,而企业能力的核心就是管理能力。彭罗斯的这一理论将新古典经济学抹杀的管理功能引入企业成长的研究框架,从而使基于能力和资源观点的企业成长理论逐渐趋于成熟。

②钱德勒的管理与技术成长理论。同以往经济学家的研究视角不同,美国著名企业史学家钱德勒首次将企业成长研究的主体聚焦到了工商企业。钱德勒认为,现代工商企业的成长一方面是技术革新和市场扩大的反映,另一方面也是由经理阶层和相应的组织结构组成的管理协调机制(Chandler,1962)发挥作用的成果。正是借助技术革命与管理协调机制两方面力量的共同作用,使企业获得了比依靠市场协调更高的生产效率。

③安索夫的战略成长理论。在已有研究的基础上,安索夫指出企业成长要向自身的特长领域发展,以取得较竞争对手有利的市场地位。为此安索夫进一步提出了企业成长的四种战略:一是扩大现有经营项目和市场占有率;二是开发新市场;三是开发新产品;四是多样化经营。这一理论成为后来核心能力理论的重要基礎。

④奥斯特瓦尔德的商业模式成长理论。商业模式研究是近年来企业成长研究关注的热点,以奥斯特瓦尔德为代表的一些研究者认为,商业模式作为一个概念性工具,可以用来揭示公司获利的基本逻辑,并且比其他成长驱动要素理论更强调资源网络,以及与外部环境之间的交互作用对企业成长的独特价值与重要意义。因此它比以往从企业内部或产业环境单一方面解释企业成长现象更富有创新型和启发意义,内容也更加丰富。

无论是早期经济学家对企业规模的探讨,还是现代管理学者对成长动因的关注,事实上都是将企业视为独立于外部环境的市场主体,探索如何改善投入与产出之间的关系,提高资源利用效率,实现规模增长的问题,这一思路揭示了企业成长的经济属性。但单纯将企业视为追求成长效率与规模经济的经济系统,忽视其社会化功能,尽管在短期也许非常有效,可长期必定存在很大风险。因此,在认识成长效率基础上,引入成长的效能观不仅具有重要的理论意义,同样具有重要的现实价值。

2. 基于效能的成长。效能是与效率相对应的概念,通常用来刻画系统功能的发挥以及实现预定目标的程度。但与效率不同,效能不仅强调任务执行的结果同时更强调结果实现的过程,因此在研究中主要用来刻画企业成长的绩效水平及其实现机制。由于效能概念只是存在于人们思维中的一种抽象地构思,无法通过具体事件直接把握,这导致不同年代不同背景的学者都各自形成了自己不同的效能观。

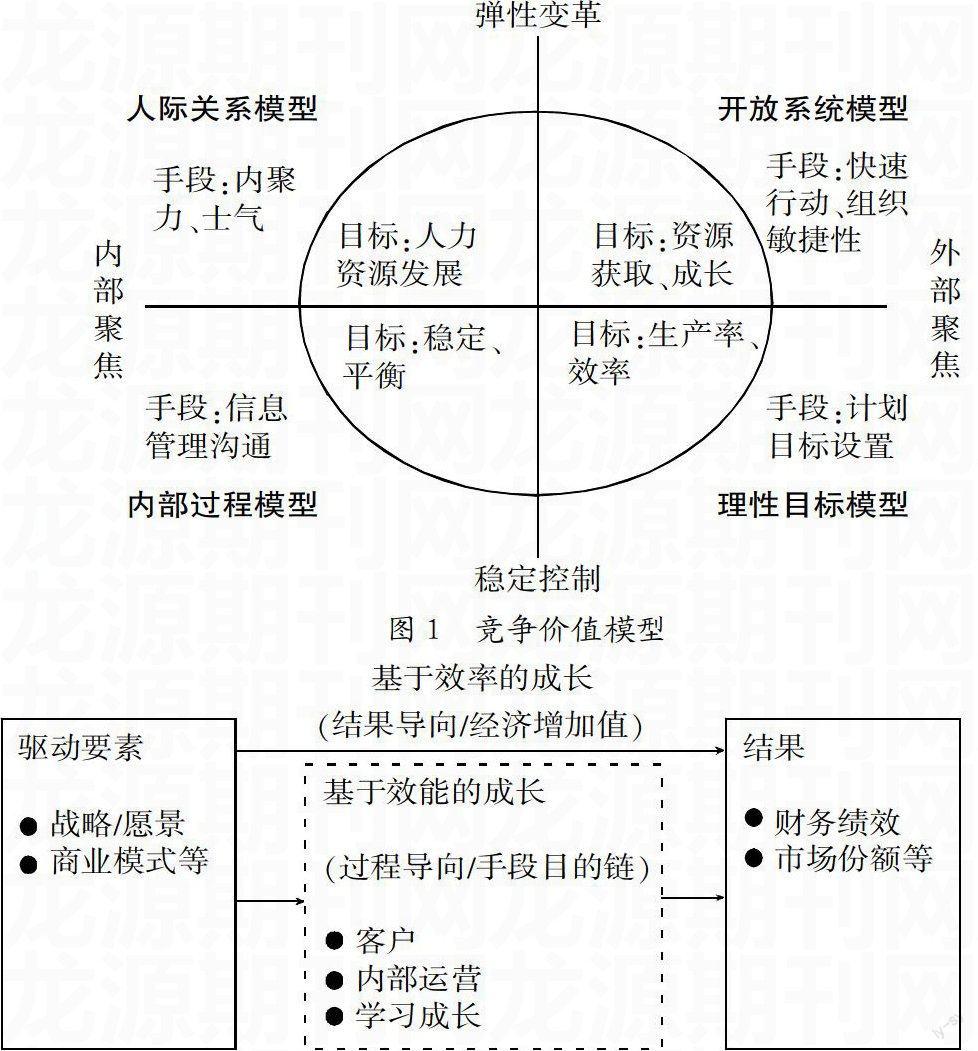

自20世纪70年代之后,随着系统论的普及,越来越多的学者意识到企业与其所处的环境并不绝缘,因此,越来越多的学者开始认同成长是企业与环境共同演进结果的观点。他们提出,企业拥有的“手段”(人、资源、过程、结构等)能否与自身特定的经营“目标”相匹配,应该成为企业成长研究关注的焦点。在诸多关于组织效能的构思中,竞争价值模型以独到的分析视角对组织效能复杂的内涵进行了全面的梳理,从而为后来的研究者理解组织效能理念提供了有力的分析工具。

Quinn与Rohrbaugh(1983)发现个人对于组织效能的评估主要基于3个维度展开:内部聚焦与外部聚焦、对灵活性的关注与对控制的关注、对目的的关注与对手段的关注。由于每一维度都是一种成长价值观念的具体体现,因此企业对效能指标的选择事实上能够反映其价值取向(见图1)。

在此基础之上,他们又根据这些效能指标落入聚焦维度和结构维度的区域将组织效能划分为开放系统模型、人际关系模型、内部过程模型和理性目标模型等四种类型。他们认为不同企业由于分别处于不同的发展阶段,效能指标的选择自然也会呈现出较大的差异。因此竞争价值模型就可以帮助决策者识别在企业生命周期的特定阶段,哪些成功的标准会被优先考虑,进而可以帮助管理者预测组织需要做出的改变,以促进企业成长。

对于上述两种企业成长研究的基本逻辑梳理,我们可以用以下示意图(如图2所示)来做概括。接下来我们将依据这一标准对已有企业成长评价的工具做简要梳理。

二、 对企业成长性的评价

1. 基于效率的成长性评价。基于效率的成长性评价是指将企业总体的目标自上而下分解到不同的业务、职能、层级等,并依据财务与经营领域的关键绩效指标(KPI)进行考核的评价体系。比如美国管理学会提出的企业成长性评价指标涉及十项内容,分别是经济功能、企业结构、盈利健康程度、股东服务、研究发展、董事会效力、财务政策、生产效率、销售活力和经理人员质量。尽管这一评价思路具有一定的实用性,应用也较为广泛,但也反映出缺乏对成长性“质”的关注等方面弊病。事实上,由于不同企业成长过程存在较大差异(Garnsey,2006),仅依靠财务与经营关键绩效指标(KPI)很难完整反映其成长性。而自上而下的KPI考核也容易导致员工因过分关注一些结果指标而将注意力从创新上转移。因此,在借鉴、吸收财务KPI评价指标的前提下,融合对成长过程的效能评价十分必要。

2. 基于效能的成长性评价。相对于自上而下,以结果考核为目的的效率评价体系来说,成长的效能评价体系则主要通过考察与发展阶段密切相关的目标和任务,以及完成这些目标任务可采用的方法、手段和工具,来评价企业的成长性。因此,这一方法更突出了评价的“问题导向”与“价值创造”功能,从而有助于在更深层次上揭示了成长性的本质内涵。而采取效能与效率评价相结合的思路,一方面有助于克服后者偏重量化結果,对过程指导性不足的缺陷;另一方面有助于将员工关注的焦点转移到真正重要或者价值创新活动上来,从而增强目标的牵引效果。具体而言,我们认为可以采用平衡计分卡(BSC)与关键绩效指标(KPI)结合评价设计,来体现这一思想。(如图3所示)。

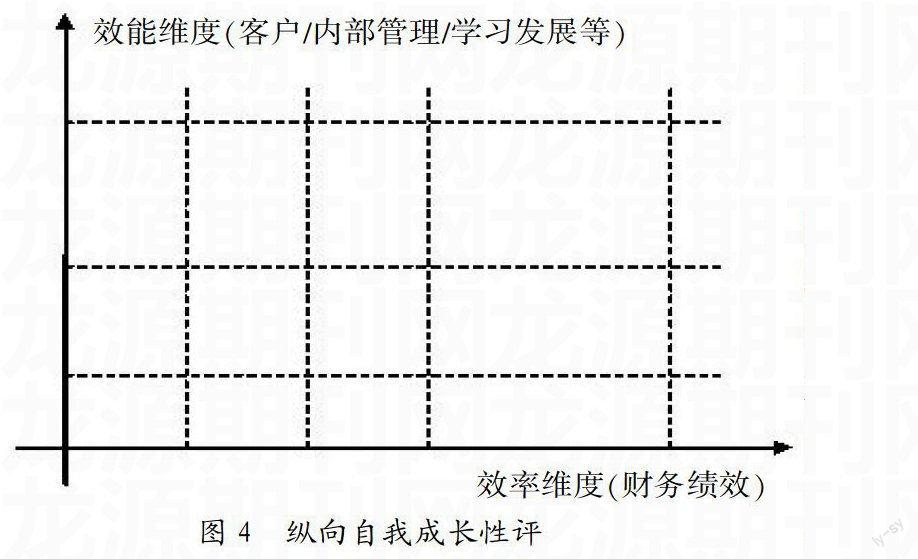

三、 企业成长二维评价模型

作为一个基于业绩动因的多元战略业绩评价系统,平衡计分卡与关键绩效指标的结合较好地解决了战略与业绩、指标与指标之间的联系与平衡问题。但两者的结合也存在着理论上不够严密、不能真正体现利益相关者利益、对外部调整应对能力不强、不能反映企业面临的真实问题等方面问题,完全采用平衡计分卡与关键绩效指标相结合的绩效评价体系未必能客观反映企业成长性。为此在整合平衡计分卡与关键绩效指标评价体系基础上,本文提出下面的企业成长二维评价模型(如图4所示)。

从图4中可以看出该模型包括两个维度,横轴的效率维度和纵轴的效能维度。其中,横轴的效率维度代表的是结果导向的经营业绩评估,它关注的是企业财务绩效。通过这些量化指标的考核能反映企业单位成本的产出能力,并间接体现企业的成长性。这些效率指标具体可能包括每股盈余、净资产利润率、市场占有率等常见的KPI财务指标。纵轴的效能维度代表的是过程导向的自我成长性评估,它考察的是对于解决企业特定发展阶段遇到的关键障碍或难题,有重要意义的手段或工具。因此与效率指标相比,效能指标更加关注企业的价值创造与管理能力的提升,同时对企业成长路径的指导意义也更为直接。一个健康的企业成长轨迹是综合了效率与效能两个维度的同步成长,即表现为上图二维点阵中沿45度线不断向上延伸的中轴线上。任何有效率无效能,有效能无效率,或者及无效能又无效率的其他都是成长滞后的表现。因此上图的二维点阵,就可以构成一个用来动态监测企业纵向成长性的管理工具,在不同绩效评价周期(例如一年为一个绩效考核周期)考核企业的成长性。

横向效率维度与纵向效能维度的组合,一方面体现了对企业经济价值与价值创造能力,体量规模与发展质量,短期效益与长期发展的全面考察;另一方面也体现了绩效评价从传统考核指标向管理工具,从结果考核向过程控制的重大转型。具体来说,企业成长二维评价模型体现了以下三方面创新价值:首先,纵向自我成长性评价模型兼顾了效率评价和效能评价两方面优势,有助于看清企业在市场风浪表象下,真正的进步、倒退或停滞不前,以及自身现有实力、发展潜力、存在的风险和机遇等,从而帮助企业全面提升核心竞争能力。其次,与其他管理工具相比,纵向自我成长性评价模型更为注重企业的内涵增长,并且兼顾了成长的数量与质量,硬实力与软实力,短期效益与长期发展,从而更有助于使企业超越对市场周期的盲目依赖,获得稳定、持久的增长实力。再次,企业成长二维评价模型是对传统KPI和平衡计分卡的有效调整,企业成长二维评价模型追求的是传统企业对经济发展新常态的适应与战略引导,而不是单一自上而下的考核与管控。

参考文献:

[1] 亚当·斯密,著.郭大力,王亚南,译.国民财富的性质和原因的研究[M].北京:商务印书馆,1972.

[2] 约翰·穆勒,著.金镝,金熠,译.政治经济学原理[M].北京:华夏出版社,2009.

[3] 埃尔弗雷德·马歇尔,著.彭逸林,王威辉,商金艳,译.经济学原理[M].北京:人民日报出版社,2009.

[4] Penrose, E.. The theory of the growth of the firm[C]. New York: Oxford University Press,1959.

[5] Chandler, A.D. Strategy and structure: cha- pters in the history of the American industrial enterprise[C].Cambridge, Mass- achusetts: MIT Pre- ss,1962.

[6] H.伊戈尔·安索夫,著,邵冲,译,战略管理[M].北京:机械工业出版社,2013.

[7] Garnsey, E., Stam, E., & Hefferman, P.New firm growth: Exploring processes and paths[C].Industry and Innovation,2006,(13):1-20.

作者简介:宋正刚(1977-),男,汉族,山东省滕州市人,南开大学管理学博士,南开大学滨海学院经济管理系讲师,南开大学创业管理研究中心研究员,研究方向为创业学习、公司创业;牛芳(1971-),男,汉族,湖北省宜昌市人,北京大学管理学博士,南开大学商学院副教授,南开大学创业管理研究中心研究员,研究方向为创业认知、创业学习和技术创业。

收稿日期:2015-04-08。