新时代大学校园的文化与生态景观初探

邓涵 程智鹏

摘要:新时代大学校园应当提供促进文化交流的开放空间。结合已建成的澳门大学新校区园林景观进行探讨,认为新时代的大学校园景观应当富有深刻的文化内涵,充分应用生态低碳的材料与技术,才能满足促进文化交流的宗旨,并适应新时代的需要。

关键词:澳门大学横琴校区;校园景观;园林景观;文化;生态

文章编号:1671-2641(2015)04-0046-04

中图分类号:TU986

文献标志码:A

引言

澳门大学新址位于珠海横琴岛,背倚葱绿秀美的横琴山,占地1.092 6km?。横琴岛是中国内地与中国澳门的交界处,原为农业荒弃地。基地西南北三面有边防防护,仅东面与澳门隔着十字门水道,水道宽度约为20m。由于一国两制的原因,两地不能实现互通。新校区的建立打破了传统的政治边界,让已经荒废的城市边界变得繁荣,使禁区成为了学术、文化及生态的融合场地,将校园设施及风景资源与澳门市民共享,促进了片区的可持续发展。

澳门大学前身是由中国香港、中国澳门及东南亚等地的知名人士资助开办,于1981年创立的私立东亚大学,是中国澳门第一所也是唯一一所现代公立综合性大学,口碑公允。鉴于中国澳门地域狭小,2009年6月,国务院同意将澳门大学迁址到珠海市横琴岛的请求,并授权中国澳门特别行政区依照特别行政区法律对该场地实施管辖,与横琴岛其他区域实行隔离式管理。作为“一国两制”政策下的特殊产物,澳门大学新校区的建设得到了中国中央政府与中国澳门特别行政区政府的高度重视。2009年12月20日,由前国家主席胡锦涛主礼,在澳门大学新校区举行了隆重的奠基仪式。新校园占地面积约相当于澳门本土陆地的1/25,很好地解决了澳门大学有校无园的问题。其建立成为澳门大学迈向“世界一流大学”的重要里程碑。

其建筑设计由中国建筑大师何镜堂先生主笔,是一个由书院单元组合构成的校园。各个书院自成组团,每个书院即是一个同时满足同一系统师生学习、住宿、活动的多功能院落组合,不仅高效,而且组团间互动性非常强。5个书院组团及公共组团之间各有8~30m左右宽水道相隔,成为6个独立而又相互联系的岛。

1 设计概念在以上背景下,项目组一直在思考:澳门大学新校区应该呈现什么样的风景?如何使其蕴含独特的魅力?

与澳大师生及澳门政府多次交流后,项目组逐渐明晰这个校园对于大家更深层次的含义,也理解了师生及市民们对新校园的期待及对旧校区的眷恋,他们渴望在新校园能感受到荣耀的延续及具归属感的包容,同时还能有更多交流空间。基于这些理解,结合场地上既分且联的岛屿关系,项目组孕育出“珠联璧合”这个设计主题,意在暗喻澳门大学是中国内地与澳门联系的纽带,也是中西文化交流融合的场所,同时还是人与自然和谐共生的福地。在“联之形,合之意”这个校园园林景观设计思想的指导下,将主题在蓝图下一一呈现出来。

2 设计思路

为体现“联之形,合之意”,首先重建宗地上的生态系统,将校园中的水一岛关系基础拓展到横琴山一校园一十字门水道,修复山海之间的生态风景联系。然后,在此基础上建立6个相互之间具有交通与风景联系的岛式组团,让人们能够在岛屿之间自由交通,同时又赋予各岛屿之间相关联而人文风景又各有特色,从而创造文化交流的基础。接着,要把这些岛屿之间的联系当作一系列风景,并赋予它们具有时空延续意义的人文内涵。最后,建立风景与记忆之间的联系,根据被关联的各开放空间的特性,再赋予其相关联的人文装饰,把葡萄牙、中国澳门、岭南地区、澳大旧址的标志性构筑物、材料、装饰以及雕塑小品等穿插其间,把“联系”的意义拓展到无限的交流与碰撞的可能性上,人们一来到此地,就感觉记忆与梦想的戏剧盒子被打开了。

因此,把生态、交通、文化及时空的联系在设计中展现出来。

2.1 建立山一园一海之间的生态风景联系

基地存在盐碱化的土地和大量的水体使这里得以创造一个人与自然能很好交流的山水环境。结合湖畔的自然水岸种植乡土湿地植物,如芦苇Phragmites australis、香蒲Typha orientalis、睡莲Nymphaea tetragona、鸢尾类Iris spp.等。在靠近海堤一侧设计林带,种植宽度为34~71m的抗风耐盐碱植物带,通过地形起伏,形成候鸟栖息生态绿岛。

雨洪利用方面本着可持续发展的原则,将园内屋面、场地和草坪径流雨水有组织地收集到BMP5系统(如生态草沟,低势绿地,雨水花园等)内,经生态处理后再排入园内的水系,水系设500mm调蓄容积,以供园内景观用水。收集较困难区域的雨水则设置透水地面和透水铺装,让雨水最大限度补充地下水。雨洪利用不仅考虑到“雨水利用”,同时设置了“初期雨水弃流”“洪水调蓄”等多项先进措施,最大限度地保留了景观和绿化用水水源,减少了洪峰的外排水量。

在水生态方面,通过充分利用地形,让贯穿于校园内的水系成为园内最大的雨水收集池和滞洪区。为了保持水系的水质,设计时采用便于微生菌栖息的软质驳岸,在水岸边种植水生植物以建立湖体生态链。水生植物能直接吸收水体中的C、N、P及微量元素等从而净化、还清水体。

在生态技术方面,不仅大量采用生态草沟、雨水花园、地势绿地等低冲击技术,在景观用水方面也采用了带气象站的中控自动喷灌系统,最大化地节约水资源。

2.2 建立岛屿组团之间的人文风景联系

澳门大学的新校区是联系中国内地与澳门特区的重要纽带。澳大作为全球性的开放大学,其校园是东西方人才、文化交流的场所。而文化,则是创造这种联系的重要因素。这些交流的宗义,为儒家提倡的“仁、义、礼、知、信”5个要义所引导,同时这5个字也出自于澳大的校训。

设计中,5个书院组团的园林景观分别是“仁”为主题的温馨互动的岭南庭园,寓意为共同交流,同行共建,互助互爱的仁爱花园,包括体育场馆、行政楼、文化交流中心;“义”为主题的轻松自然的南欧庭园,寓意为师生共同生活学习,亲近互爱,其乐融融的温馨家园,包括中央商业、附属学校、教职工宿舍;“礼”为主题的规则对称、礼仪感的台地花园,寓意为知书而达礼,追求规律与真理,传承古今,憧憬未来的理想田园,包括法学院、教育学院、未来学院;“知”为主题的信息化、高技化的未来花园,寓意为启迪智慧,探索古今知识与科学的智慧殿堂,包括科技学院、生命科学及健康学院;“信”为主题的山花大树、自由浪漫的自然风景园,寓意为崇尚真、善、美,探求文化与科学精髓的浪漫天堂的含义,包括文学艺术学院、设计科学学院、工商管理学院。

而被赋予“和”为主题的自由开放的生态广场作为第6个公共组团与所有组团都相联系,并且与澳门隔海相望,包括图书馆、中央教学楼、校史展览馆,寓意为天人合一、水乳交融,文化交流的中心。

6个岛屿组团的人文风景与澳大的办学宗旨紧密相联,创造了激发交流的平台,同时赋予美好的寓意,传承了澳大积淀出的独有文化,为乔迁的澳大师生营造荣誉感、归属感和认同感(图1)。

为了进一步发掘澳门大学校园与众不同的独特景观,从澳大的校徽中找到了一个极具中国情怀的切入点一一“桥”。而桥也正是岛屿之间的必然联系。

整个水系长4.6km,湖面大小为11万m?。在实际建设中,由于水岛的隔离,一共设置了20余座桥以满足人车交通、促进互动交流,包括有车行桥5座,主人行桥7座,次级栈桥9座,还有部分轻型浮桥和汀步桥。有经典浑厚的连拱桥,有精致通透、装饰着南欧风情铁艺和澳大校训的铁拱桥,有岭南风骨的石拱桥,有严谨周密的数学木桥,还有轻松简约、亲近自然的湿地栈桥等,处处透着文化的碰撞、历史的烙印和时代的精神,装点着校园的每一个必经之处,成为澳门大学最独特的符号和魅力(图2)。

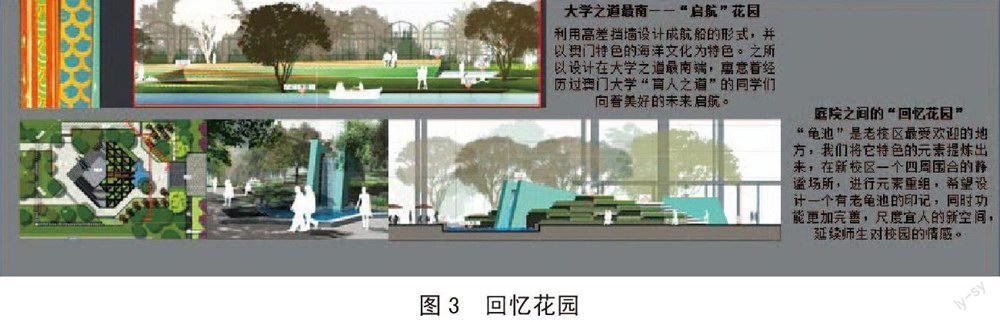

其中最重要的,当属纵贯校园南北的大学之道。这其实是一条联系校园每个书院、研究所、图书馆、礼堂的公共道路,架设在湖边,由多座连桥组成,连接南北两个湖区。以“发展”为主题,将大学之道从北到南的带状空间设计成从端庄(行政楼)到个性张扬(学生活动中心)逐渐变化的景观。北段部分在庭园中再现了九龙壁、龟池等,以联系对原校址的回忆;中段部分在庭园应用了葡国石、瓷画等特色材料,并将对喷水轴作为庭园的核心来呼应澳门特有的南欧风情;南段将抽象的船型挡墙与地形艺术跟富于中国澳门色彩的彩色瓷片进行结合,营造“启航花园”以表达对未来的展望。这些贯通联系的庭园,顺应了大学之道“发展”的理念,体现了从回忆历史到对向往未来的过程。

大学之道,源自孔子《礼记·大学》的开篇:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。”德雷克·博克(Derek Bok)的《回归大学之道(Our Underachieving Colleges)》也寄托了澳大师生对新校园及澳大未来的期待和展望。设计只创造了最基本的生态、交流、休闲和社团活动的场所,而大学之道上预留了大量的装置及镶嵌节点,把装饰的空间更多地留给未来的澳大师生,让澳大人可以持续不断地去印刻属于成长中的澳大的彩色瓷板画,安放其具有影响力的人物雕像等,共同装点未来的荣耀。

随着岁月的流逝,从校徽上的桥,到校园中的桥,以及“桥”所代表的“联系”,将会被赋予更丰富的装饰和内涵,寄托更深远悠长的寓意。让世人提及澳大,就想起澳大的桥,这正是项目组所要表达的澳大最独特的景观。

2.3 建立风景与记忆之间的联系,创造交流的无限可能

《论语·子路》中,夫子日:“君子和而不同”,“和”便是一种和谐与联系,一道精神的桥梁。而在澳大校园景观中,“桥”有着更丰富的含义,那便是联系风景与记忆的桥梁。

澳大原址有着浓郁的南欧(葡萄牙)园林特色;新址则位于华南,建筑布局有着独特的岭南风骨。由于气候相似,岭南园林和南欧园林又有着非常多的相通之处。园林景观在空间上也吸取了环廊、水院、树荫等适应当地气候特色的岭南风格构筑,并在细节上采用有着浓郁南欧特征的材料、工艺、装饰,如葡国石铺地、粉绿色墙面、彩色瓷片装饰等。除此之外,设计中还迁移、复刻了部分在原校址中十分受师生怀念的景点,如龟池、九龙壁、孔子像、绿色马赛克装饰的阅读花园、毛石垒砌的叠台花园等(图3),将它们融合在新校园中,希望师生既能享受到更开放的新校园环境,又能感受到丝丝缕缕的联系和回忆,体会着温暖内心的荣誉感和归属感。南欧和岭南、原校址和新校区、记忆和现实,是澳大师生及澳门居民不能割舍的情怀。

人与风景的交流,往往源自记忆;而正是因为记忆,激发了创造与交流的可能。于是,风景便成了交流的纽带。通过将校园设计成一个能激发各种交流的自由、平等、广义的学习场所,增强这种纽带的作用,创造交流的无限可能。这些交流,包括人之间、书本、艺术装置、建筑桥梁、花乌虫鱼、山水环境、旧校区(澳大原址)的遗物景致、中国传统文化、葡萄牙为代表的多国文化等的交流,构成了广义的学习和教育。

如同克莱尔·库珀·马库斯在《人性场所》中所言:“评价一个校园环境的重要标准是,她能否最大限度地激发学生、教师、游客、艺术作品、书本及各种活动之间的即兴交流……校园的功能不仅仅是为了正规的教学活动提供物质环境。每个人的大多数受教育机会都发生在户外,而与他所选修的课程关系不大,只有当校园环境具备能够激发好奇心、求知欲,促进随意交流谈话的特质,她所营造出的校园气氛才具有真正最广意义上的教育内涵”。在澳大校园环境景观设计中,除了维系上述的领域感和归属感,更寄望于设计师、参与者、使用者能共同营造一个自由、开放、促进交流的环境。因此更注重景观环境的多功能性、可变性,尤其是在一些林荫草坡、表演交流、艺术品和装置的区域,很大程度上只是提供一个平台和接口,而把更多的可能性留给师生们在交流过程中去发掘、创造和改变。

澳大新校园汲取了西方园林中的开放、自由精神,提供了一个民主、促进交流的平台,又传承了中国园林中的意境、隐喻文化,创造了一个富于魅力和荣耀的景象。同时它们又在校园中自然、和谐地共生着。如此开放、包容的校园环境,正是基于澳门大学“环境育人”的教育理念。

3 结语

经过与澳大师生反复地交流、斟酌推敲、论证,最终完成了澳大校园园林景观的规划设计。正是基于这些交流碰撞,才得以创造一个开放自由、促进交流、人与自然共生的和谐环境。澳大校园既是文化传承的载体,也是文化交流的平台,是人与自然和谐共生的生态土壤。

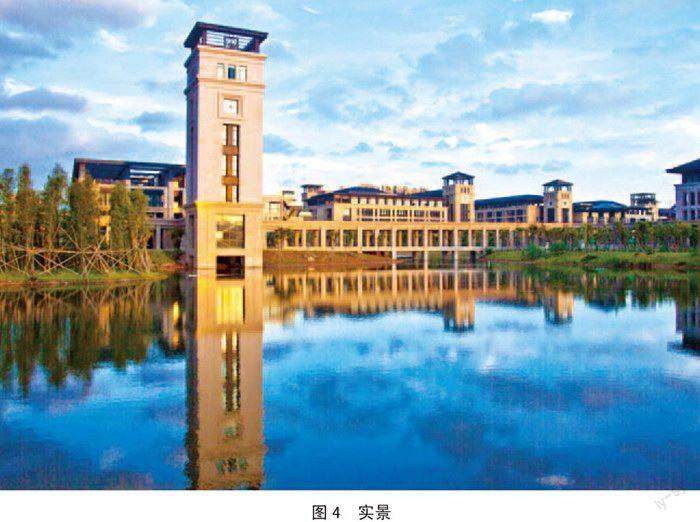

校园已于2013年澳门回归纪念日正式启用,并获得了中央政府、中国澳门特区政府、澳大师生及广大市民的好评。这也让设计师更坚定了信念:新时代大学校园应当富于文化内涵,创造促进文化交流的开放空间,充分应用生态低碳的材料与技术。在未来的工作中,需要不断反复地实践、磨练完善、与时俱进(图4)。