汉画像中的阴阳五行元素

朱宏亮

【关键词】汉画像石;阴阳五行;图像元素

【摘 要】阴阳五行观念构成了汉代人的思想核心之一,它深深浸入到社会各阶层人们的思想观念中,渗透于社会生活的各个方面,作为当时一种普遍的信念和准则,自觉或不自觉地指导着人们的活动。在全面反映汉代社会生活的重要艺术形式之一——汉画像石中,大量存在着以各种具象或抽象的图像或符号呈现的阴阳、五行元素,表达着人们对死后世界的理想安排和心灵慰籍。本文对汉画像中所呈现的阴阳五行元素进行了梳理和归类。

阴阳学说是汉代人的一种宇宙观和方法论,它的形成是古代中国人对自然现象长期观察的结果:日月往来、昼夜更替、暖寒雨晴、山的阴阳向背、人分男女、动物雌雄等,种种两极现象及其变化,很自然地产生了阴和阳这两个概念。战国晚期的驺衍把此前已经出现的零散的阴阳、五行观念统辖了起来,并予以系统化,开创了阴阳五行学说的先河,先秦两汉的儒道及其它思想学说基本上都吸收了阴阳五行的观念[1]。到汉代,人们用阴阳五行公式解释自然和社会现象已成为一种习惯。当时人们普遍相信宇宙时空由绝对中心、阴阳两极与五种基本因素构成了完美和谐的秩序,这种秩序是一切合理性的基本依据 [2]。阴阳五行观念构成了汉代人的思想核心之一,是当时社会凌驾于一切之上的意识形态,它深深浸入到各阶层人们的思想和观念中,渗透于社会生活的各个方面,作为当时一种普遍的信念和准则,自觉或不自觉地指导着人们的所有活动[3]。在汉代艺术的代表之一——汉画像石(砖)中,我们便会看到许多反映这种阴阳和五行观念的图像和符号,比较典型的如日和月、伏羲和女娲、东王公和西王母、男人和女人等,以隐喻的方式显现则更是比比皆是,如鸟和鱼、龙和凤、龟和蛇、鹰和兔、三足乌和兔或蟾蜍、仙界和阴界等等,表达着两汉人对死后世界的理想安排和心灵慰籍。这众多的阴阳相对、相合和五行相生、相克,化育了生机勃勃的生的世界,生活在生命的律动中似乎才能体现生命的不朽。

一、阴阳理念在汉画像中的体现

《荀子·礼论》说:“天地合而万物生,阴阳接而变化起。”阴阳相互间的关系有雄雌并置、相交合、相化生等。

1.阴阳并重。阴阳在创造万物上具有同等的地位,阴阳并存是从生物上两性结合的生理现象体会出来的,其在汉画像中的形象表现有雄雌相异或同形。

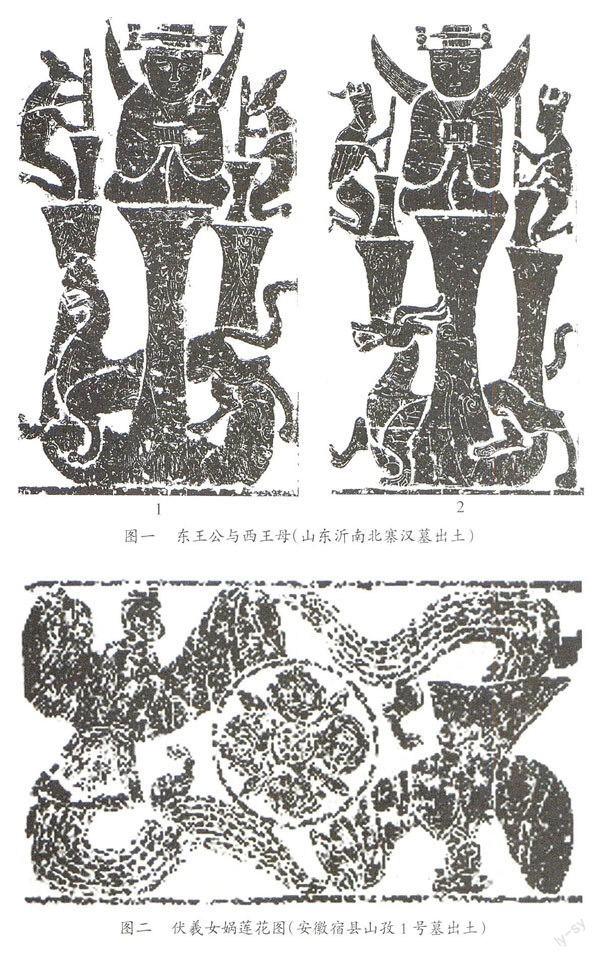

雄雌相异的代表有东王公和西王母、伏羲和女娲、日与月等。作为仙界代表,东王公和西王母在全国汉画像石(砖)分布区均能找到其形象:巨大的身躯,肩生双翼,周围环绕着众多神灵,突显出两位中心神祇的特殊身份和地位,如山东沂南北寨汉画像石中的东王公和西王母(图一)[4]。另外,徐州白集祠堂壁画中,西壁第一层锐顶部分刻西王母及其侍从,对面的东壁同样位置刻东王公及其侍从[5]。安徽宿县褚兰镇墓山孜1号墓墓顶藻井部位刻形象颠倒的伏羲、女娲绕莲花(图二)[6]。河南南阳汉墓出土一幅日月同辉图,画像左刻日轮,内有金乌飞翔,右刻月轮及相连三星,月内有蟾蜍,日月之间有云气相连。此图刻绘于墓中,不仅与日月朔望更替、昼夜周而复始有关,而且象征阴阳二气和谐,与墓主人朝夕相依有关[7]。《吕氏春秋·审分览·君守》云:“以阳召阳,以阴召阴”,是相引的现象;《淮南子·览冥训》云:“故至阴飂飂,至阳赫赫,两者交接成和而万物生焉。众雄而无雌,又何化之所能造乎?”代表阴和阳的两种物体具有一定的空间距离,但从宏观上看又统一于同一时空框架中。

许多阴阳图表现的是相同的图像,却是两两相对的,体现了 “万物莫不有对” 的阴阳观念。如1972年山东微山沟北村M6画像石墓中有一羽人饲凤图,画面中有一房子,屋上立雌雄双鸟[8]。山东嘉祥武氏祠有一方屋顶后坡石上刻有一鸟,两足两手,左右二翼,尾有四羽,喻同心和美的夫妻关系[9]。但个别的如门上的铺首、门神等,虽两两相对,却体现了同一性的并置,故不可一概而论。

2.阴阳交合。此种代表阴阳的图像是以身体的交接为显著特点,如伏羲女娲交尾、双龙交尾、双鱼相对、凤鸟交颈、兽交颈、鹳鸟衔鱼等,象征阴阳交合。汉画像中出现的伏羲、女娲通常是相向而立,尾部相交。交尾的形式有一次相交,也有多次相交,尾呈缠绕状。如河南南阳出土的一方汉代画像石,上面刻有一对蛇躯的伏羲、女娲,蛇尾互相缠绕[10];徐州汉画像石馆收藏的一幅伏羲、女娲画像,其尾部呈四次相交(图三)[11]。

一般画像石上常可见双龙、双凤相交的画面。更复杂的相交还有两龙或四龙纠集交缠在一起。如河南南阳方城东关所出画像石上刻画双龙两首相顾,尾部在璧内相交并穿出[12]。山东临沂出土一画像石,上刻四条巨龙,头皆向上,从颈部开始屈曲缠绕,多次相交,令人眼花缭乱,体现了另一种阴阳相交的状态[13]。

连理树也是阴阳相交的表现形式之一。一种是同一树干,上面的树枝屈曲缠绕,紧密相连,如山东石刻艺术博物馆收藏的一幅楼阁人物车骑出行画像中即有此图像。还有一种是两株树干上面的树枝相缠绕。在山东微山两城画像石墓出土一画像石,画面有三层,下层刻连理树[14]。连理树常比喻夫妻恩爱,正如白居易的《长恨歌》:“在天愿做比翼鸟,在地愿为连理枝。”

阴阳相交的形式还有两兽相交合共一头,或两头共一身。交颈禽和交颈兽也是一种含蓄的阴阳交合的暗示,常见于各地画像。交颈的含义最早见于《庄子·马蹄》:“夫马,陆居则食草饮水,喜则交颈相摩。”到汉代交颈一词多喻男女相欢交接。张衡:“王睢鼓翼,鸧鹒哀鸣,交颈颉颃,关关嘤嘤。”此类画像以安徽徐州地区出现的最频繁、最生动,如睢宁人物建筑图中的交颈鸟和贾汪区辛桥画像石群兽图中的交颈兽(图四) [15],刻画得栩栩如生,具有极强的艺术感染力。

表现男女结合的形式有多种。一是用鸟衔鱼图案来隐喻男女结合。古人认为,鸟是男性生殖器的象征,属阳;鱼则多子,形似女阴,属阴。二是接吻图。接吻是性活动的前奏,又不直接暴露生殖器,含而不露,因此汉画中常见,如现藏北京故宫博物院的四川彭山崖墓出土的接吻图(图五)[16]。三是直接对性生活的刻画。如河南南阳方城城关镇出土的一块画像石,画面刻一对男女相向而立,紧紧偎依,双颊相挨,体现了男女交媾场景[17]。1978年四川新都新繁镇出土一方画像砖,画面描绘一桑树下一对男女正进行交媾,衣服挂在树上,竹筐抛在一旁[18]。四是性崇拜。随着社会的发展,男子在社会中的作用突显,推动了男性生殖器崇拜的发展。山东安丘董家庄汉画像石墓前中室之间的方柱和后室正中方柱上雕有许多成对的裸体人物两两相抱,画面中还有男性生殖器,这些形象的刻画应与男女性爱和繁衍等因素有关[19]。“万物负阴而抱阳”,阴阳相合是自然之道,天地之至道即阴阳和谐。阴阳和合正是万物生长和生命产生的源泉。阴阳相交以衍生万物,男女之性就是阴阳交合的一种突出表现。

3.阴阳相化生。《春秋·考异邮》曰:“鸟鱼者,阴中阳,阳中阴,皆卵生,以类翔,故鱼从水,鸟从阳。凡飞翔羽翮柔良之禽兽,皆为阳。”庄子在《逍遥游》中则讲述了由鱼到鸟阴阳化生的故事:“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。”在汉画像中有许多刻画鸟啄鱼或鹰啄兔的形象,其所体现的应是阴阳相互化生的含义。这类图像在鲁南、苏北发现较多,如山东微山两城镇出土的水榭人物画像,下层水中有鱼、鳖,并有一鱼鹰在啄鱼,据研究,此图可能表现了由鱼到鹰的阴阳转化[20]。临沂市博物馆收藏的两幅汉画像下部均刻画有鹰啄兔图案,兔为月精,鹰为阳鸟,也应当具有上述阴阳转换的意义(图六)[21]。

二、五行理念在汉画中的体现

五行应是战国时期的阴阳家从当时的“五德转移,治各有宜”理论加以符应而来。“五德转移”即五行的相生相克。相对于阴阳理念,反映五行的汉画发现较少。在河南洛阳金谷园新莽壁画墓前室顶部绘有五行图。该墓室顶部呈穹窿状,正中刻五个球状突起以示五行,五行以外满绘彩色云气纹。依据阴阳五行理论,天(穹窿顶)、地(方形墓室)为阴阳二气,二气演化为室顶五行,象征五气,五气化生万事万物[22]。1988年7月,在河南南阳麒麟岗发掘了一座东汉画像石墓,在其前室顶部发现一幅天文画像(图七)[23]。此图可分三个部分:左右最外侧分别绘北斗和南斗,北斗由七颗星组成,南斗由六颗星组成;之内有人首龙尾、怀抱日轮的伏羲和人首蛇躯、怀抱月轮的女娲;中间部分绘“五星”,即如《淮南子·天文》所说:“东方木也,其帝太皞,其兽苍龙;南方火也,其帝炎帝,其兽朱鸟;中央土也,其帝黄帝,其兽黄龙;西方金也,其帝少昊,其兽白虎;北方水也,其帝颛顼,其兽玄武。”只是中央的神兽黄龙变成了天神黄帝。有研究认为,中间两部分完整体现了阴阳五行的观念,外侧则宣扬了早期道教中南斗主生、北斗主死的说法[23]。

汉画像艺术的理论框架主要来自阴阳五行思想。在汉代人看来,墓室实际上就是一个人造宇宙,是对天地宇宙形式上的模拟,在其上通过日、月、星、云、太一神或天降祥瑞等天象符号来代表天,之下环列四壁,绘楣额、梁柱等,并刻画了众多的神仙、祥禽瑞兽、圣人、名士及现实生活图景等,为我们勾画了一个亦真亦幻的神奇世界。墓主的灵魂置于这一不变的宇宙模拟体中,以各种图像符号呈现出阴阳交互、五行生克,推动着宇宙的循环往复、生生不已,属于阴性的形魄(灵魂)在这满壁风动、充满阳性生命活力的感召下才能获得再生或永生的源泉和动力。只有把墓主人、墓室、宇宙等统一在汉代人所建立的阴阳五行观念系统中,才能显现出汉代人的苦心孤诣和对生命永恒的追求。

[1]贺西林:《古墓丹青》,陕西人民美术出版社,2001年,第126页。

[2]葛兆光:《中国思想史——七世纪前中国的知识思想与信仰世界》卷1,复旦大学出版社,1998年,第470页。

[3]同[2],第130页。

[4]冯沂等:《临沂汉画像石》,山东美术出版社,2002年,第102页。

[5]杨孝军:《从徐州地区的自然灾害看灾异思想融入汉画像石的进程》,载郑先兴:《汉画研究——中国汉画学会第十届年会论文集》,湖北人民出版社,2006年,第153页。

[6] 汤池:《中国画像石全集》卷4,山东美术出版社,2000年,第114页。

[7] 王建中:《汉画像石通论》,紫禁城出版社,2001年,第438页。

[8] 同[7],第166页。

[9] 周保平,刘遵志:《汉画吉祥图像的图像学解析》,载同[5],第350页。

[10]赤银忠:《南阳神仙信仰汉画及其社会影响》,载 顾森:《汉画研究——中国汉画学会第十一届年会论文集》,高等教育出版社,2008年,第380页。

[11] 同[6],第104页。

[12] 同[7],第178页。

[13] 同[4],第88页。

[14] 田立振,田超:《济宁市汉画像石分期及相关问题的探讨》,载同[5],第439页。

[15] 焦德森:《中国画像石全集》卷3《山东汉画像石》,山东美术出版社,2000年,第109页。

[16] 同[6],第80页。

[17] 同[7],第414页。

[18] 高文,王锦生:《中国巴蜀汉代画像砖大全》,国际港澳出版社,2002年,第67页。

[19] 蒋英炬,杨爱国:《汉代画像石与画像砖》,文物出版社,2001年,第81—83页。

[20] 同[7],第399—400页。

[21] 同[7],第138页。

[22] 巫鸿:《礼仪中的美术》,三联书店,2005年,第5页。

[23]王建中:《中国画像石全集》卷6《河南汉画像石》,河南美术出版社,2000年,第102—103页。

〔责任编辑:成彩虹〕