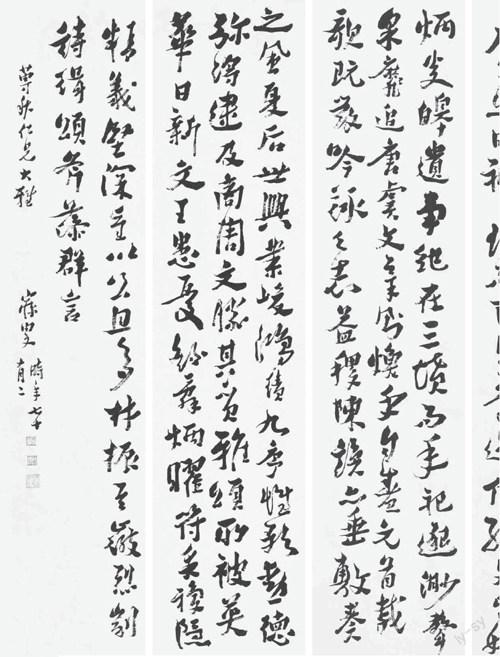

碑帖融合 继往开来

成联方

沈曾植(1850-1922),字子培,号乙庵,晚号寐叟。祖籍浙江嘉兴,生于北京。沈曾植是近现代积学大儒,王国维《沈乙庵先生七十寿序》中说沈曾植与清初顾炎武、乾嘉时期戴震和钱竹汀是鼎足而三的清代各时期的学术代表。书法方面,沈曾植是近现代书法“碑帖融合”的代表人物,其一生的书法嬗变路径犹如近现代书法演变史的缩影,也是文人治书的典范。

沈曾植的书法风格演变大致可以分成三个时期:博取时期(1911年以前)、风格积淀期(1911-1920)与风格定型期(1920-1922)。

一、博取时期(1911年以前)

沈曾植1911年以前的风格极其复杂,有的作品又很难归于哪一家哪一派。其中有三个线索比较清晰和突出,下文把這三个线索按照时间先后排列,便于厘清沈曾植的书法风格的演变轨迹。

沈曾植受包世臣、吴让之的影响相当久远。根据日本学者菅野智明《<寐叟题跋>的书法》统计,沈曾植《海日楼题跋》中包世臣、吴让之风格的书法作品,多数集中在1885年至1891年之间,即沈曾植36岁至42岁之间。包世臣对沈曾植的影响一直持续到辛亥革命前后,有一段王蘧常亲身经历的材料可以证明:“予见先生六十以前为孙隘庵临《郑文公碑》,绝少变化。又见为予外舅沈公仲殷写佛经卷,当时诧为精绝者,亦不能过安吴轨辙。六十以后,真积力久,一旦顿悟,遂一空依傍,变化不可方物,然其用心实发于早岁也。”沈曾植“六十岁”之际,即辛亥革命(1911)时候,其书法风格仍在包世臣的笼罩之内。后来,得以“赋闲”蛰居上海,减去人世的纷扰,在“海日楼”刻苦读书、写字,审美观不断升华,才逐渐冲出包世臣书法风格的藩篱。虽然,沈曾植在包世臣身上用功甚深,但绝非一味盲从,而是处处体现出学者的独立之思考。如沈曾植《海日楼书法答问》中即已指出了包世臣书法的不足:“吴笔本弱,纯以草法为运用”。沈曾植在这里既指出包世臣书法笔力弱的弊病,也称赞其用碑派笔法来写行草的创举。沈曾植晚年将行草与碑学打通,恐怕最受益于包世臣书法。沈曾植在《护德瓶斋涉笔》中云:“愚读《艺舟双楫》,心仪‘中画圆满之义,然施之于书不能工。晓起睹石庵书,忽悟‘笔界迹流美人之说,因知‘中画圆满,仍须从近左处圆满求之。此是藏锋之用,非言书体也。”包世臣虽然提出“中画圆满”的观点,但其所指恐怕并不容易实践,沈曾植通过刘墉的作品,才悟到“中画圆满”实际上是指藏锋用笔。可以说,沈曾植为“中画圆满”赋予了现实的含义。沈曾植并在另外一段材料中进一步指出“中画蓄力,虽为书家秘密,非中郎、钟、卫法也”。即“中画圆满”只能是一法,而不是万古不变之法,像蔡邕、钟繇以及卫璀的笔法往往呈现出两头有锋、中间较细的线样,这与“中画圆满”是相悖的。所以,沈曾植对包世臣的“中画圆满”之法进行了更细微、更精确的阐释,远远超越包世臣的本意了。包世臣书法对晚清的书法影响甚巨,流风所及者“相矜为包派”,这与其是较早成功探索碑学、帖学技法的书家身份有关。包世臣率先垂范,故从包世臣着手,不失为一条简洁有效的路径,这也许是沈曾植的初衷。

据菅野智明《<沈寐叟题跋>的书法》归纳,沈曾植的米芾风格书法作品主要出现在1908年至1910年之间。经过笔者的细查,1910年是沈曾植书法的米芾风格成熟期。辛亥年初,其米芾体尤其娴熟,已经达到了极高水准。辛亥革命以后,慢慢摈弃了米芾书法的外表,而吸取了米芾书法的“八面出风”“激越跳荡”的笔法精神,化到碑帖融合的笔法中去了。沈曾植学习米芾书法的原因,也许是因为米芾的帖学笔法与包世臣的“碑学”行草笔法有很多相通之处,可以借来丰富包世臣笔法的不足。王蘧常《忆沈寐叟师》说沈曾植“执笔在手,盘旋飞舞,极其灵动,甚至笔管卧倒于纸上,厚如玉版宣纸亦常被打去一大片。他作书主转指,转指时最用力,要求笔笔送到”。实际上,米芾的用笔方法大概也如此。沈曾植晚年的笔法跳荡、果断有力或许受米芾笔法的启发。

二、风格积淀期(1911-1920)

辛亥革命(1911)是沈曾植书法风格转变的一个重要“拐点”。经历世事沧桑的沈曾植,避居上海,得以沉浸在“海日楼”中考订书画、读书写字。其著名的《海日楼题跋》多为居住上海以后所作,遗留下来的书法作品也多是这个时期所作。王蘧常《忆沈寐叟师》说:“先生生前先以书法为馀事,然亦刻意经营,竭心尽力,六十四岁后始专意写字,至七十三岁去世,用力极勤,遂卓然成为大家”。“六十四岁”即1913年,沈曾植才开始把写字当成一件重要的事业来做,其三十多岁时候所提出的“异体同势”“古今杂形”等等思想,在这个时期才得以逐渐落实。沈曾植这个时期较为突出的风格,主要受以下四家的影响:

黄道周的影响。沈曾植受到黄道周的影响,在书法界已经达成共识。沙孟海在《近三百年的书学》中说:“学黄道周字的很少,我所仅能找到的,只有一个钱朝彦——很不著名的。这个人学黄道周,像是像极了,可是没有他自己的个性,且也谈不到‘发挥光大。直等到清之季年,有位大家出来了——就是沈曾植。”但是,沈曾植何时开始学黄道周呢?现在的研究成果还有再商讨的余地。根据菅野智明研究,《寐叟题跋》的黄道周书法风格主要“集中在1919年以后”,但是,如果仅仅根据《寐叟题跋》的研究成果来断定沈曾植的黄道周风格产生在1919年,那就太晚了。沈曾植《护德瓶斋涉笔二则》的黄道周风格已经非常纯正。《护德瓶斋涉笔》是沈曾植1882年至1883年之间所写,即使后来或有续添,但不会太长。因此,这件手稿可约计写于沈曾植33至34岁之间。与正式的书法作品不同,手稿因为有现场的涂改痕迹,晚年重抄的可能性几乎没有,而且,因为随意性、临时性特征,手稿作伪的可能性也很小。但是,奇怪的是,除了此件之外,很难见到沈曾植1883以后黄道周风格的作品,一直到辛亥革命以后的1912年,才有黄道周风格的作品出现,当然,自1912年以后,黄道周风格的作品不断涌现,并一直延续到沈曾植生命的最后,与章草、魏碑相结合,形成了沈曾植最后成熟定型的体貌。本着“孤证不立”的治学原则,暂把沈曾植在33岁左右出现黄道周风格的这一现象存而不论,等待文献的进一步发掘。

《流沙坠简》以及章草的影响。1911年至1914年这四年时间,沈曾植的书法风格与辛亥革命以前虽然有些变化,但变化并不太大。自1915年以后,风格才明显不同,重要原因或许是由于沈曾植在1915年开始融合《流沙坠简》导致的。王蘧常在《忆沈寐叟师》中已提出这个观点:“先生于唐人写经、流沙坠简亦极用力,晚年变法或亦得力于此。”据文献记载,沈曾植在1913年底才见到《流沙坠简》,如沈曾植《与罗振玉信札》民国二年(1913)十二月条云:“汉竹简书,近似唐人。鄙向日论南北书派,早有此疑,今得确证,助我张目。前属子敬代达摄影之议,不知需价若干?能先照示数种否?此为书法计,但得其大小肥瘦楷草数种足矣,亦不在多也。”从这里可以看出,沈曾植通过《流沙坠简》来验证自己以前的南北书派观点,而且还希望能验证自己以前楷书和草书的笔法渊源观点,所以,向罗振玉再购“大小肥瘦楷草数种”。沈曾植《与罗振玉信札》民国三年(1914年2月2日)条又云:“今日得正月二十七日书,并流沙坠简样张,展视焕然,乃與平生据石刻金文悬拟梦想,仪型不异,用此知古今不隔,神理常存,省览徘徊,顿复使灭定枯禅,复反数旬生意……坠简中不知有章草否?有今隶否?续有印出,仍望再示数纸。馀年无几,先睹之愿又非寻常比也。筱珊言,朝鲜又出东汉碑,其文公曾释出否?”这条文献记载,沈曾植通过《流沙坠简》证实了自己以前所持的石刻(多为隶书)、金文(多为大篆)的书法观点,很欣慰自己的猜测是正确的。罗振玉《致沈曾植札》1914年3月29日条云:“《流沙坠简考释》已印成,兹将后半寄奉,此书恐无读之终卷者,幸长者匡其不逮,至恳至恳。”据这段材料可以看出,沈曾植全方位研究《流沙坠简》应该始于1914年3月29日以后。从沈曾植遗留下来的墨迹来看,到1916年,已经熟练掌握《流沙坠简》并与其他书体融合,初步具有晚年的成熟体势。此后,《流沙坠简》一直是沈曾植晚年书法风格的重要部分。获得《流沙坠简》后,沈曾植一边实践,一边广泛运用到书法研究当中,如其《菌阁琐谈》云:“王殉《伯远帖》墨迹,隶笔分情,剧可与流沙简书相证发。”这是用《流沙坠简》与王珣《伯远帖》纸本墨迹互证。又云:“《礼器》细劲,在汉碑中自成一格……流沙木简中‘始建国‘折伤薄‘急就篇皆此体。”这是用《流沙坠简》来证明石刻《礼器碑》的笔法。

唐人写经的影响。唐人写经对沈曾植书法的影响,王蘧常在《忆沈寐叟师》中即已提到:“先生于唐人写经、流沙坠简亦极用力,晚年变法或亦得力于此。”虽然王蘧常已经指出来了,但是并没有引起书法界广泛的关注,肖文飞认为沈曾植学习写经体不晚于1890年,这与事实是大概相符的。沈曾植在45至50岁左右频繁出现一种“横轻竖重”“转角顿笔”的书法风格,这大概就是受写经体的影响导致的。而且,这种稳定的“横轻竖重”笔画一直到沈曾植最后两年的书法作品中仍然出现,并是其楷书的最重要面貌。这种笔法乍看起来是继承颜真卿,实际上呢,颜真卿也是受到写经体启发而来的,而且与颜真卿的那种绝对化的“平正”还是有很大的距离。黄道周的方折笔法与写经体相结合,斜势的笔画就会打破写经体的呆板“匠气”,这样,产生出了类似苏东坡的“石压蛤蟆”体。沈曾植晚年的浑厚结实又有欹侧之感的典型楷书式样大概就是这样产生的。王蘧常在《忆沈寐叟师》中所指出的沈曾植“作书主转指,转指时最用力”的用笔特征,与沈曾植学习写经体有密切关系,如沈曾植《手腕之异》云:“写书写经,则章程书之流也。碑碣摩崖,则铭石书之流也。章程以细密为准,则宜用指。铭石以宏廓为用,则宜运腕。因所书之宜适,而字势异、笔势异,手腕之异,由此兴焉。由后世言之,则笔势因指腕之用而生;由古初言之,则指腕之用因笔势而生也。”这里讲到的写经体与碑碣法的不同,写经体宜用转指,而写碑碣宜用手腕。关于唐人写经的“横平竖直”问题,沈曾植即已思考过。其《算子之诮》云:“唐有经生,宋有院体,明有内阁诰敕体,明季以来有馆阁书,并以工整专长。名家薄之于算子之诮,其实名家之书,又岂出横平竖直之外?推而上之唐碑,推而上之汉隶,亦孰有不平直者?虽六朝碑,虽诸家行草帖,何不一横是横、竖是竖耶?算子指其平排无势耳,识得笔法,便无疑已。”经生体的“横平竖直”,沈曾植晚年一直都有此体出现。可知唐人写经对沈曾植影响甚巨了。

《爨宝子碑》的影响。沈曾植辛亥革命以后的碑学书法,有如康有为撰文、沈曾植书丹的《吴保初墓志》,这是纯粹地道的墓志风格,据碑文记载,文撰于“己未年”即1919年,可以推断,碑大概也在是年写就。大概于1917年为顾家相所写挽诗,也是地道的墓志风格。王蘧常所云的“先师之治书学,上自甲骨、钟鼎、竹简、陶器等,凡有文字者,无不肆习,余尝见其斋中所积元书纸高可隐身,皆此类也。然案头所置仅《淳化秘阁》《急就章》《校官》等数帖,《郑羲》《张猛龙》《敬显隽》数碑而已,”大概符合1915年到1919之间的实际情况,因为《吴保初墓志》和《顾家相挽诗》的用笔锋颖与《敬显隽》颇为相近。现在所见沈曾植临摹的《爨宝子碑》,没有纪年,故不能确切断代。日本学者菅野智明在其《<寐叟题跋>的书法》中认为,沈曾植受到黄道周和《爨宝子碑》影响,集中在1919年以后。这个说法基本符合事实,但是,从沈曾植遗留下的墨迹来看,其《爨宝子碑》风格在1916年时既已成熟。到1919年以后,已经能熟练提取、运用《爨宝子碑》的精神,与章草、黄道周完美融合,成为自己的最后面貌。

三、风格定型期(1920-1922)

在沈曾植人生的最后两年,将不同的书体、不同的笔法融合在一起,形成自己成熟的风格。糅合黄道周书法、《爨宝子碑》的结构。如前所述,黄道周的生折结构对沈曾植有很深的影响,《爨宝子碑》的天真古朴也深深吸引沈曾植,在其人生的最后两年,最终将这两种结构糅合在一起,形成一种险绝而又生动的结构特征,这就是曾熙所说的“工处在拙,妙处在生,胜人处在不稳”的书法特征。沈曾植一生都在寻求多体的融通,希望找到一种“妍媸杂糅”“异体同势”“古今杂形”的结构,当然,沈曾植最终是找到了。

沈曾植谈论书体融通的文献非常多,如其《论行楷隶篆通变》云:“楷之生动,多取于行。篆之生动,多取于隶。隶者,篆之行也。篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。故夫物相杂而文生,物相兼而数赜。”旧体参近体叫“通乎今以为变”,近体参旧体叫“通乎古以为变”,这就是“物相杂而文生,物相兼而数赜”的道理。再如其在1919年所写的《全拙庵温故录》中又云:“碑碣南北大同,大较于楷法中犹时沿隶法。”这是看到南北碑的楷隶结合特征。经过不同书体的融合,沈曾植晚年创造了犹如沙孟海在《近三百年的书学》中说的“专用方笔,翻覆盘旋,如游龙舞凤,奇趣横生”的自家面貌。

糅合索靖章草和简牍的笔法。沈曾植最后两年的典型笔法,主要从索靖章草和简牍的“锋颖外露”中获得。马宗霍《书林藻鉴》云:“暮年作草,遂尔抑扬尽致,委曲得宜,真如索征西所谓‘和风吹林,偃草扇树,极缤纷离披之美。”此段材料可以证明沈曾植得到了索靖的章草风格。王蘧常《忆沈寐叟师》云:“先生晚年自行变法,冶碑帖于一炉,又取明人黄道周、倪鸿宝两家笔法,参分隶而加以变化。”这段材料说明了沈曾植将黄道周与分隶(如简牍)的笔法融合在一起。沈曾植认为“简牍为行草之宗”,所以,晚年大量实践《流沙坠简》。“锋颖外露”与侧锋用笔密切相关,沈曾植一直提倡侧锋的合理使用,如其在《海日楼书法答问》所说的:“侧笔之妙,在阴阳不离乎中。始艮终乾,不解无碍。”“始艮终乾”指的是入笔和收笔皆要回锋,沈曾植认为只要懂得“侧锋”不离中线,即是妙笔,并非笔笔都要回锋。所以,章士钊用“奇峭博丽”来形容沈翁书法,是非常恰如其分的。

作为近现代的“泰山北斗”“一代学宗”的沈曾植,其书法上的价值和意义主要集中在三个方面:第一,学者型书家的典范,对我们如何治书学起到了示范作用;第二,“碑帖融合”的辩证书法思想,不仅在近现代,而且直到现在也不失其参考价值第三,沈曾植率先实践《流沙坠简》,带动了晚清民国章草的复兴,产生了如郑孝胥、李瑞清、王世镗、于右任、章士钊、胡小石、郑诵先、王蘧常等等一批并不逊色于唐宋元明的章草大家。

——以《艺舟双楫》为中心