土地财政成因及其对财政支出结构影响的实证分析

李一花,刘蓓蓓,乔 敏

(山东大学经济学院,山东 济南 250100)

一、引 言

“土地财政”是近些年学界和社会关注的焦点问题,研究著述颇多。从对土地财政的界定来看,经历了从土地使用权出让收入的狭义理解到涵盖预算内与土地和建筑业及房地产业相关的税收收入[1][2]乃至到更广义的土地贷款融资收入的变化[3]。从土地财政的基础来看,现有研究普遍认为与中国土地征用制度的政府垄断密切相关。建立在中国特殊的土地制度基础之上,一些文献从财政分权视角剖析了土地财政成因。如孙秀林等[4]指出1994年实施的分税制带来的集权效应迫使地方政府从预算外、尤其是从土地征收中为自己聚集财力。另一些文献则对引资竞争与土地财政的关系进行了研究。如陶然等[5]的研究发现分权制下GDP晋升激励机制,诱使地方官员盲目扩大投资占用土地,并产生了工业和商住用地出让上的不同竞争策略;张莉等[6]通过对地方政府的土地出让究竟是“财政分权”还是“引资竞争”进行了分析,得出土地出让主要源于引资竞争的结论。本文认为,财政分权和引资竞争作为土地财政成因的两种有影响力的观点,有很强的解释力,但两种成因说的经验研究还比较少,究竟两种成因是何关系还需更多的实证检验;而且现有的实证研究多以省级数据为主,考虑到土地财政主要发生在市、县两个层级,因此,立足于市(县)级层面考察土地财政更切合中国实际。

进一步分析土地出让收益的使用,平新乔和白洁[7]指出我国的预算内财政收入与预算外土地收益具有不同的支出安排,预算内资金主要用于公共消费,而预算外支出主要用于基础设施建设。Keen[8]从资本流动性大于劳动力的流动性角度,指出政府会采取有利于资本所有者的财政行为。汤玉刚[9]、左翔[10]从城市公共服务的提供及资本化角度,得出在土地融资支持下政府更热衷于城市基础设施的建设的结论。上述对财政支出结构的研究,要么是将预算内外分离,要么是不加区分的合并研究,鲜有对预算外土地出让收入影响预算内支出结构的研究。针对上述问题,本文拟从市级层面探讨土地财政的成因及其对预算内支出结构的影响。

二、土地财政成因辨识

(一)模型设定与变量说明

模型设定如下:

本文采用山东省17市2007-2012年的面板数据,将财政分权与政绩竞争同时纳入模型,对土地财政的两种成因进行辨识。数据全部来源于《山东统计年鉴》、《山东财政年鉴》及《中国国土资源年鉴》。考虑到土地出让中商住用地与工业用地价格悬殊的事实,本文以商住用地出让代表土地财政,即被解释变量。由于土地出让价格不可得,本文以商住用地出让面积(Yit)衡量土地财政,取对数形式,i代表山东省17市,t代表2007-2012的不同年份。从核心解释变量财政分权(fdit)来看,基于我国财政收入集权、支出分权的特征,本文选取财政自给率(一般财政收入与财政支出比值)衡量财政分权。一般认为,财政自给率越低,对土地财政的依赖会越高,出让商住用地面积就会越多,因此预期财政自给率与土地财政的关系为负。模型中同时加入转移支付变量(trit),如果财政分权压力促使地方政府对土地收入形成依赖,那么转移支付作为弥补地方财力缺口的重要手段,理应减弱这种影响,由此预期财政分权与转移支付对土地财政的作用方向相反。从转移支付的口径来看,按照税收返返还不属于转移支付的理解,用一般性转移支付与本级地方财政支出的比重衡量转移支付率。预期转移支付率与土地财政为负向关系。对于另一核心解释变量政绩竞争,本文选取工业土地出让面积作为衡量指标(gmit),流行的解释是政绩竞争压力越大,工业用地低价出让面积越多,越需要高价出让商住用地来弥补其资金损失。因此预期工业用地出让面积与被解释变量土地财政的关系为正。Mit为一系列控制变量,包括人均GDP、城市化水平(非农产业人口占总人口的百分比)及财政供养人口。就一个地区的经济发展水平而言,其经济总量越大,经济建设、社会福利等投入水平就会越高,从而增加当地政府的财政压力,增加对土地财政的依赖;但经济总量的增加也会带来税基的扩大,从而降低地方政府对土地财政的依赖,两种相反的力量需要实证作出回答。就城市化与土地财政的关系而言,也存在两种相反的影响:城市化水平越高,对土地资源融资的需求可能越大,但城市化发展会增加税源及税收收入,也会降低对土地出让金的依赖。从财政供养人口来看,财政供养人口越多,维持性支出越多,财政支出压力大,在预算内供给不足的情况下,转而寻求对土地财政的依赖会越强,因此预期财政供养人口与被解释变量的关系为正。D为地区差异控制虚拟变量,引入两个虚拟变量dum1、dum2分别代表省内东部、中部地区;ui代表个体异质性的截距项,εit是残差项;α1、α2、β1、β2、β3为各解释变量的系数。

(二)估计方法与实证结果

首先,在模型选择上,Hausman检验结果在1%显著性水平上拒绝了“随机效应”假设,建议采用固定效应模型。考虑到时间趋势的影响,本文对变量进行了双向固定效应回归检验。关于模型的内生性问题,由于商住用地的出让收益会影响预算内收支,从而影响以财政自给率衡量的财政分权,与财政分权指标存在双向互动关系,商住用地与工业用地的二元出让策略,也使得商住用地出让与工业用地出让存在互动关系。为解决内生性问题,本文选取相应变量的滞后项作为工具变量,并分别采用两阶段最小二乘法和广义矩估计方法进行了实证分析。对于存在内生性的回归模型,两阶段最小二乘法仅在扰动项同方差假定下才有效率,而广义矩阵估计方法在任意异方差和自相关的情况下都有效率。因此,表中列出了固定效应和广义矩方法的回归结果。

表1 土地财政成因:财政分权和政绩竞争的实证结果

从核心解释变量来看,三个模型中财政分权对土地财政的影响均通过了预期的符号假设,与财政自给率负相关,表明财政分权是山东省市级土地财政的重要成因。从转移支付的回归结果来看,回归系数为负,表明一定转移支付可以抑制地方政府对土地出让金的依赖,但系数显著性不是很高。从政绩竞争来看,工业用地面积的系数符号在三个模型中均符合了预期,表明地方政府晋升竞争同样是影响土地财政规模的重要因素。从财政分权与政绩竞争效应对比来看,二者的影响除了广义矩阵模型回归结果,其他模型的回归系数都在1%水平上显著,从具体回归系数来看,固定效应与双向固定效应模型中,政绩竞争的回归系数分别为0.64、0.70,略高于财政分权衡量指标的回归系数0.40及0.57,因此总体来看表明政绩竞争的效应略大于分权效应,实证结论支持了张莉等(2011)的研究,这也说明中国的政治集权相比经济分权对地方行为产生了更为重要的影响。从城市化与土地财政的关系来看,二者是正向关系,这表明随着城镇化水平的提高,大量农民工进入城市后对基础设施和公共服务的需求压力很大。从其他控制变量来看,经济发展水平与土地财政的回归系数为正,表明经济发展水平越高,经济建设与社会福利的支出需求和标准越高,而且经济发展水平高的地区,在以地招商引资、发展制造业推进工业化进程中占据优势,商业服务业等第三产业的发展能够带动土地市场和房地产业的发展,由此创造了大量的土地出让收入。从财政供养人口与土地财政的回归系数来看,结果显著为正,表明财政供养人口越大,地方政府支出压力越大,从而增加土地融资需求;代表地区差异的两个虚拟变量与土地财政呈现负相关系,但东部地区不显著,这在一定程度上表明不同地区土地出让行为可能存在一定的差异,如对发达地区来说,由于资源禀赋好,土地出让价格高,因此可能更易采取多抵押、少出让的策略,而资源禀赋差的地区,土地出让价格低,更容易出现多出让、少抵押的情况。这说明地方政府可以通过控制出让面积,来调节土地出让价格和收入。综上实证结果,证实了土地财政是“财政分权”与“政绩竞争”两种机制共同作用的结果。

三、土地财政影响的实证估计

(一)模型设定与变量说明

其中,Zit指代预算内经济建设支出和社会服务性支出的比重。fdit指代核心解释变量财政分权;comit指代竞争变量;yit指代财政分权与竞争的交互项;M为控制变量,指代其他影响财政支出结构的变量,包括人均GDP及GDP平方项、城市化水平、财政供养人口、在校学生数(中小学生数)、65岁以上人口;D指代虚拟变量,包括时间虚拟变量与地区虚拟变量;ui代表个体异质性的截距项;εit是残差项;α、β1、β2、β3、β4分别为各解释变量的系数。

变量的具体说明如下:财政分权(fd)仍然用财政自给率衡量。财政自给率越高,地方政府的财政自主权越高,预期财政自给率与经济建设支出的关系为正,而与社会服务性支出的关系为负。关于财政竞争 (com)的衡量指标,本文选取了工业用地出让面积衡量地方政府参与竞争的程度。在一定地价水平下,地方政府招商引资竞争参与度越高,工业用地出让面积就越多,相应的高价出让商住用地收益增多,由此,地方政府可以减少预算内投资支出,相应增加社会服务性支出。财政分权与竞争的交互项 (y):一方面政府竞争对支出结构的影响,在分权程度不同的地区可能会不同,另一方面财政分权对支出结构的影响可能随着政府竞争强度的变化而发生变化,为了分析这种机制的效应,我们选择二者的交叉项进行回归分析。再次是控制变量,一个地区的经济发展水平对财政支出结构的影响,可能是非线性的,因此本文选取了人均GDP及其平方项作为衡量指标;一个地区的城市化水平、财政供养人口也会对财政支出结构产生影响。最后是虚拟变量,本文选取了时间虚拟变量year2008验证2008年的金融危机的影响;选取了地区虚拟变量反映地区差异。

(二)估计方法与实证结果

首先,经hausman检验选择固定效应模型,考虑到时间效应,模型进行了双向固定效应回归分析。为解决财政支出结构与财政分权、竞争存在的内生性问题,选取了相应变量的滞后项作为工具变量,通过广义矩阵估计方法进行估计。实证结果报告如下。

从实证结果看,财政分权对预算内经济建设支出的回归系数在三个模型下显著为正,表明财政自给率越高,地方政府越倾向于投资于经济建设支出;以表2中显著性最高的广义矩阵模型为例,财政自给率每增加1%,经济建设支出会增加0.57个百分点。财政竞争对经济建设支出的影响,在三个模型中的回归结果均为正,这与我们的预期相反,表明地方政府并没有因预算外土地收益主要投向城市基础设施建设而减弱对预算内投资支出的追逐,说明地方的投资冲动强烈,在向上负责而地方民众缺乏有效监督制约的环境下,除了必需的社会服务支出外,集合预算内外资金投资搞建设、加大政绩竞争力度,成为地方政府的理性行为。从二者的交叉项来看,财政分权对经济建设支出的正效应,会因竞争得到增强。从控制变量经济发展水平对建设性支出占比的影响来看,经济发展水平对建设性支出的影响呈现非线性,人均GDP及其平方项与经济建设支出的回归结果呈倒U型,表明经济发展初期,需要大量经济建设投入来促进经济发展,而经济发展超过一定水平,经济发展不再单纯依靠政府的投资,政府的经济建设支出会出现下降,更多用来满足居民不断增长的社会服务需求。从城市化水平来看,人口城市化水平不断增长,势必对公共服务形成更大的压力,由此减少了经济性支出,因此,城市化水平对经济建设支出的影响,在固定效应和双向固定效应模型下显著为负。从财政供养人口来看,均与经济建设支出为负向关系,且在5%水平上显著,表明政府财政供养人口对经济建设支出具有显著负效应,在财政供养人口规模庞大以及刚性支出的情况下,优先保吃饭的要求对经济建设支出形成了明显的冲击。时间虚拟变量Year2008的回归系数在10%显著水平上为正,表明2008年金融危机刺激地方增加经济建设支出保增长的作用异常明显。从地区差异来看,地区虚拟变量的回归结果在不同的模型下符号各异,显著性也存在差异,这表明经济建设支出偏向的地区差异不是特别明显,重投资是各地的普遍行为导向,并不因为禀赋差异而表现出特别的偏差。

表2 土地出让与经济建设支出的回归结果

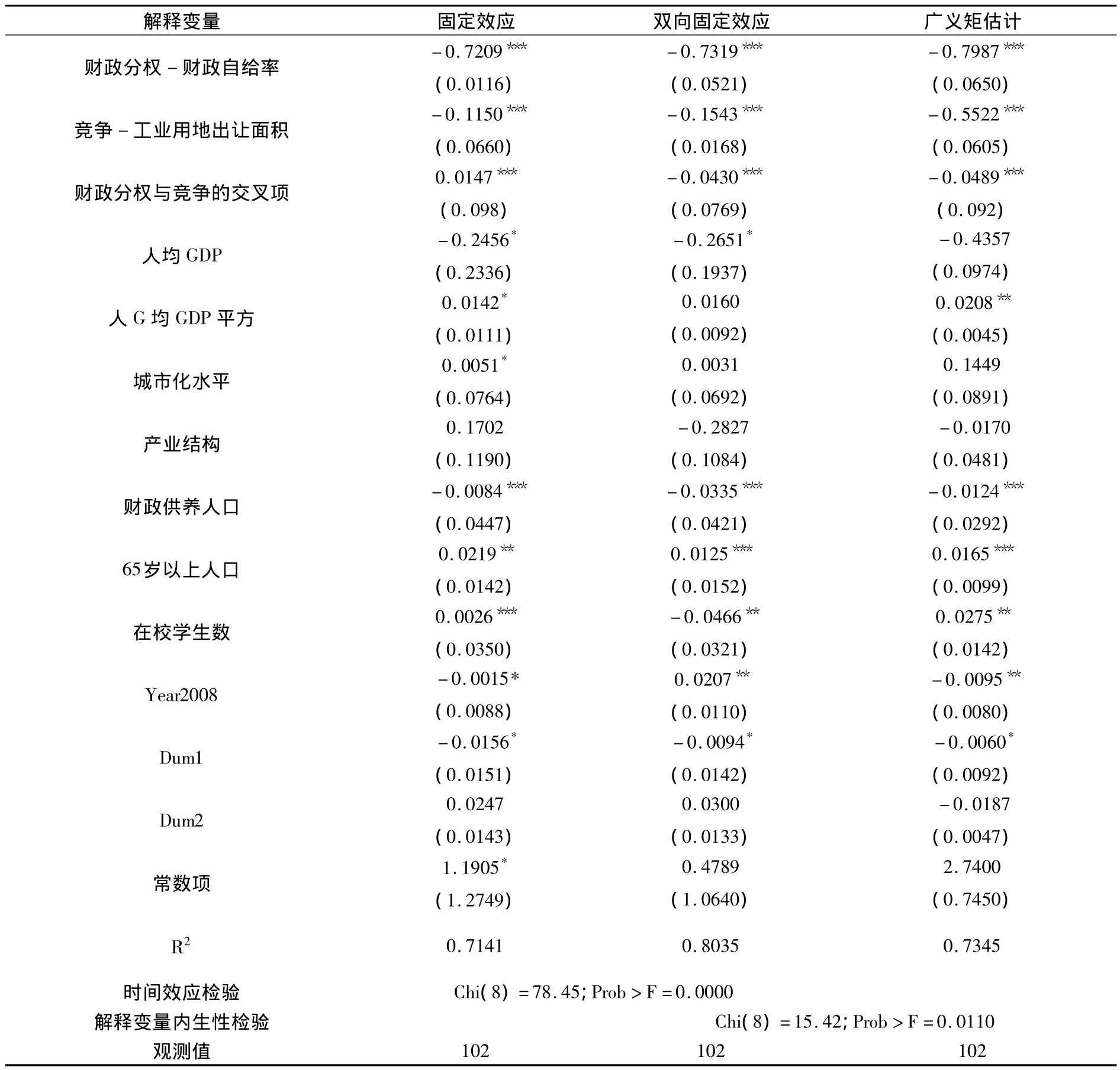

从表3的结果来看,财政分权对预算内社会服务支出的回归系数在三个回归模型中为负,且在1%水平上显著,表明财政自给率越高,地方政府越倾向于带来直接收益的经济建设支出而减少服务支出投入。财政竞争对社会服务支出的影响为负,面临引资竞争的地方政府减少了社会服务支出投入,这说明商住用地收益的提高并没有同步提高社会服务支出的水平。同理,前述对经济建设支出的分析同样表明,商住用地收益的提高也没有同步减少经济建设支出的水平,这反映了地方政府对预算外支出与预算内支出并没有统筹使用。从二者交叉项来看,财政分权与竞争对社会服务支出的负效应存在交互影响,以固定效应为例,在一定财政自给率下,财政竞争每增加1个百分点,社会服务支出减少0.01个百分点。此外,城市化水平对社会服务支出存在正向影响,但只有在固定效应模型下实现了10%的显著性,这与我国的城镇化“化地不化人”有关。从控制变量来看,经济发展水平对社会服务支出的影响呈U型,这表明经济发展初期,地方政府面临更多的是发展经济的需求,而经济发展超过一定水平,居民的社会服务需求会不断增加。其他控制变量,如财政供养人口的增多会挤占社会服务支出;在校学生规模增长显著影响教育支出,从而对社会服务支出产生显著正效应;人口结构中65岁以上人口占比越大,对社会服务支出产生显著正效应。时间虚拟变量的回归系数在5%显著水平上为正,表明金融危机环境下,首要的任务是增加经济性支出而不是社会服务支出。地区虚拟变量回归结果显示东部发达地市回归符号显著为负,这表明越是发达地区,重投资、轻服务的支出倾向越明显,这与市级财政现实的支出结构保持了较强的一致性。

表3 土地出让与社会服务性支出的回归结果

四、结论与政策建议

本文的实证研究发现,土地财政是我国特有土地制度基础上的“分权”与“竞争”共同作用的结果。土地财政对预算内支出“重投资、轻服务”的支出结构并没有起到矫正作用。进一步的改革应围绕以下方面展开:

第一,完善我国的分税制财政体制。理顺省级政府与各市县政府在公共服务提供方面的事权和支出责任,加快构建如房产税、环保税等地方主体税种,进一步完善省对下转移支付制度,控制、压缩和整合专项转移支付的比例。

第二,完善地方官员的政绩考核机制,合理设计考核指标,实现政府目标与居民福利目标的激励相容。推进预算公开,加大预算透明度[11]。尽快实现一般公共预算与基金预算的衔接和全口径预算管理,并接受人大和社会监督。

第三,积极探索土地出让定价的市场化出路,打破土地出让地方垄断的局面。优化土地出让支出结构安排,发挥统筹使用资金的效果。

[1]刘守英.土地融资与财政和金融风险——来自东部一个发达地区的个案[J].中国土地科学,2005,(10):33-37.

[2]程瑶.制度经济学视角下的土地财政 [J].经济体制改革,2009,(1):31-34.

[3]周其仁.农地产权与征地制度——中国城市化面临的重大选择[J].经济学,2004,(10):193-210.

[4]孙秀林,周飞舟.土地财政与分税制:一个实证解释[J].中国社会科学,2013,(4):40-59.

[5]陶然,陆曦,苏福兵,汪晖.地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思[J].经济研究,2009,(7):21-33.

[6]张莉,王贤彬,徐现祥.财政激励、晋升激励与地方官员的土地出让行为[J].中国工业经济,2011,(4):35-43.

[7]乔新平,白洁.中国财政分权和地方公共物品的供给 [J].财贸经济,2006,(2):4-22.

[8] Michael Keen,Maurice Marchand.Fiscal competition analysis and the pattern of public spending [J].Journal of Public Economics,1997,66(3):33-53.

[9]汤玉刚,陈强.分权、土地财政与城市基础设施[J].经济社会体制比较,2012,(6):98-110.

[10]左翔.土地一级市场垄断与地方公共品供给[J].经济学(季刊),2013,(2):693-718.

[11]李一花.美国地方政府参与式预算研究述评[J].财经论丛,2013,(2):26-32.