契约治理对建筑技术创新网络绩效的影响研究

陈帆,谢洪涛

(1.湖南科技大学土木工程学院,湖南湘潭 411201; 2.昆明理工大学土木工程学院,云南昆明 650500)

契约治理对建筑技术创新网络绩效的影响研究

陈帆1,谢洪涛2

(1.湖南科技大学土木工程学院,湖南湘潭 411201; 2.昆明理工大学土木工程学院,云南昆明 650500)

从契约治理的视角,研究建筑技术创新网络结构对创新绩效的影响,重点考察契约治理对上述关系的调节作用。以目前在我国建筑业发展较快的建筑信息模型技术为例,对较为典型的工程项目和相关建筑企业开展调查问卷获得研究数据,运用回归模型进行实证研究。结果显示建筑技术创新网络规模、中心度和联系强度对创新绩效有正向影响,正式契约倒U形调节网络规模、中心度和联系强度对创新绩效的影响效应,关系契约正向调节网络中心度和联系强度对创新绩效的影响效应。研究表明网络规模、中心度和联系强度对建筑技术创新都有积极作用,而恰当的契约治理将促进这一作用。建筑企业需要适度把握正式契约治理强度,着重培养关系契约治理能力,才能够更好地利用外部网络创新资源,提高创新绩效。

契约治理;建筑企业;技术创新网络;网络结构;创新绩效

长期以来,包括欧美发达国家在内的世界各国都受到建筑业技术进步缓慢的困扰,各国建筑领域的R&D(研究与试验发展)资源投入率和经济增长的技术进步贡献率都大大低于其他行业,一些国家建筑业的技术进步贡献率甚至出现了负增长,建筑企业不愿意投入资源开展技术创新[1,2]。原因就是建筑技术创新组织具有临时性和分散性,创新主体之间缺乏稳定的合作关系和合作机制,对建筑技术创新的组织间治理需求的认识不足。大多数行业的技术创新遵循着一种产品发展模式,在这种模式下企业跟随市场信号开发新产品,并且大量制造新产品销往一个巨大的市场,在这类产业中技术创新大致上是一个企业的内部问题;而建筑业可以被视为一个流程,建筑技术创新是一个复杂的技术系统,来自多个行业的多个组织组成临时性联盟围绕一项特定的工程建设任务开展合作,建筑业的项目属性使建筑技术创新的实施必须依靠一个界面复杂的网络[3]。传统的建筑技术创新管理以组织内或组织间的R&D活动为导向,忽视了对各类合作创新主体间的关系治理。因此一方面导致建筑技术创新各环节的割裂,以致各类创新主体之间不能形成合力,降低了建筑技术创新的成效;另一方面使得分散的技术创新资源得不到有效整合,带来了技术与市场脱节、重复创新等现象严重,并损害了各类创新主体的技术创新积极性[4]。为此,我们以契约治理对建筑技术创新网络的影响机制研究为题,对建筑技术创新网络中的组织间治理问题进行研究。

建筑技术创新网络是由业主、设计院、施工企业、咨询机构等不同类型的建筑企业或组织围绕工程项目开展技术合作,在完成工程建设任务和技术创新活动的过程中形成的网络组织,本文中以下所指的建筑企业也包括一些业主或咨询机构等非企业组织。现有研究表明,契约治理对于防范组织间合作中的机会主义行为、确保合作的稳定性、促进知识转移等具有重要作用,可以提高组织间的合作绩效[5~7],但契约治理如何影响网络创新绩效的作用机制尚不明确,缺乏关于契约治理对技术创新网络绩效影响的研究。本文重点研究正式契约和关系契约治理机制对建筑技术创新网络有效性的调节作用,即在不同的治理机制下,建筑技术创新网络结构对创新绩效产生的不一样影响。本文的研究内容切中我国建筑业技术创新网络联盟构建和发展中的关键问题,有助于认识建筑技术创新的组织规律,促进我国建筑业技术创新网络联盟的构建和发展。

1 理论分析与研究假设

来自制造业的大量相关研究表明,企业技术创新网络可以实现创新资源的优化配置和有效利用,促进创新绩效的提升[8]。其中网络结构可以影响创新资源的获取,促进创新主体间的知识流动和交互,降低创新的风险和成本,提高创新的效率和成功率,加快创新成果的扩散[9]。其中网络规模、联系强度和中心度等网络结构特征因素对网络组织创新绩效的提高具有显著影响[10]。但目前针对建筑业的技术创新网络结构与创新绩效关系的实证研究还十分缺乏。我们推测,这种影响对建筑业的技术创新网络同样适用,即建筑技术创新网络绩效与网络规模、联系强度与中心度等因素之间也存在着一定的因果关系。

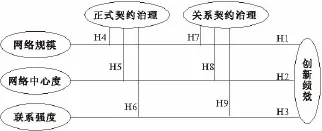

尽管建筑技术创新网络中心度、规模和联系强度可能影响创新绩效,但这种影响的大小还取决于网络组织治理机制的类型、水平和形态。企业一般倾向于在企业内部实现系统整合以保留关键信息,而不是在网络内部传递。缺乏必要的治理机制,企业间的技术合作无法发挥提高需求整合管理以及新业务开发的作用[11]。为了防范机会主义行为,保护技术合作关系中的专用性资产以及更好地掌控企业间关系,企业经常会采用一定的安全措施,即治理机制。在这些治理机制中,技术合作双方签定的正式契约无疑是最重要的一个。当企业意识到双方的个体利益与集体利益不一致时,一个自然的想法就是设计一份能够充分约束技术合作方的契约,通过契约来规范合作方的行为。然而,签订这种契约的努力可能会在很大程度上并不能达到预期的效果,这是因为契约的不完全性,所以还需要充分利用关系契约治理的作用[12]。我们推测网络结构对网络创新绩效的影响是其发挥效应所处情境的函数,也就是说不同契约治理机制下的网络结构对创新绩效具有不同的作用。因此我们选择正式契约和关系契约治理作为调节变量,研究其对创新绩效的作用机理。根据上述理论分析和推测,提出建筑技术创新网络结构、契约治理与创新绩效的理论分析框架,如图1所示。

1.1 网络结构与创新绩效

1.1.1 网络规模与创新绩效

图1 理论分析框架

网络规模是指网络包含的节点数量,建筑技术创新网络中具有不同创新资源的建筑企业数量越多,其中蕴藏的技术创新资源就越丰富。建筑技术创新一般不能在单个建筑企业内部完成,需要从外部网络获得补充资源,需要业主、设计、施工和咨询等建筑企业在工程项目的建设过程中共同完成技术创新任务。因此大规模和多样化的联结是有价值的,因为他们可以创造大量的信息和知识来源,大规模的建筑企业拥有更大的网络和更多的技术资源,它们建立技术创新网络联盟的可能性更大。来自制造行业的大量相关实证研究也表明了,企业之间建立的研发联盟越多,企业连接的网络规模越大,创新产出就越多,绩效就越高[10,13]。建筑业的技术创新活动具有分散性的特点,知识分散于设计、施工、咨询和管理等不同类型的各个建筑企业中,为了完成技术创新,建筑企业必须扩大与外部网络其它建筑企业的联系。建筑企业之间建立的合作联盟越多,创新绩效就可能越好。因此,建筑企业建立外部联系伙伴数量越多,就越有可能从外部获取知识和资源,从而实现技术创新。基于以上分析,本文提出如下假设:

假设H1:网络规模与建筑技术创新绩效之间存在着正相关关系。

1.1.2 网络中心度与创新绩效

网络中心度是用来衡量个人或组织在网络中所处位置的信息流动性的关键指标[14],表明了网络中连接关系的分布状况,体现了个体在社会网络中的权利和地位[15]。网络中心度可以用来衡量个体节点网络位置的优越性,建筑企业在技术创新网络中所处位置的中心度越高,就越有利于获取创新资源,实现技术创新。这是因为占据着网络中心位置的建筑企业具有明显的信息优势,可以了解技术的最新变化,及时获得更多的信息,中心位置提供了多渠道和多样性的技术信息和知识来源,使建筑企业在技术创新活动中占据优势。建筑技术创新需要多个建筑企业通过技术合作在工程建设过程中完成,中心度较高的建筑企业在选择合作伙伴时,可以在众多有联系的建筑企业中选择最合适的合作伙伴。目前业主单位在我国的工程建设和技术创新活动中处于主导地位,其他技术创新参与者可以都由业主选定。而对于设计、施工和咨询企业,处于中心位置可以对技术创新网络有更全面的理解,而且在建筑技术创新网络内具有更高的可见度,更大的吸引力,在网络中往往具有较高的地位和权力,更容易建立新的合作关系。而且,处于网络的中心位置,提高了建筑企业的声誉,增强了合作企业间的信任、项目信息资源的共享和技术资源的交换。其他制造行业进行的实证研究结果也都表明,高中心度的企业通过与许多相关企业建立联结,进行持续的技术合作,获得了更好的技术创新绩效[16]。综合以上分析,建筑技术创新需要获取相关的技术、信息、知识等资源,而处于网络中心位置的建筑企业有更多机会接触丰富的信息、知识和资源,中心度越高的建筑企业越容易汇聚业主、设计、施工或咨询企业的互补性技术,越能争取到与技术水平高的建筑企业进行技术合作的机会,从而增强建筑企业的技术创新能力。基于以上分析,本文提出如下假设:

假设H2:网络中心度与建筑技术创新绩效之间存在着正相关关系。

1.1.3 联系强度与创新绩效

网络联系强度是指网络成员联系的频繁程度。网络成员之间的交流越频繁,联系越紧密,他们的合作活动就越默契。在工程建设项目中,业主、设计、施工和咨询等来自于不同的建筑企业,以工程项目为载体合作开展建筑技术创新活动,一般待项目完成后即告解散,这种一次性的组织形式不利于创新绩效的提高。而建筑技术创新网络成员之间通过多次的项目合作形成的强联系则可以提供更加丰富和有效的信息交换载体,有利于建筑企业之间的学习和模仿。建筑企业间长期合作所形成的紧密互动,有利于复杂知识在设计与施工企业之间转移[17]。网络成员之间的联系强度越大,企业之间的信任程度越高,就越有利于规范企业的行为,控制不确定性带来的风险[18]。高强度的网络联系使建设项目业主能够更多地了解到其他设计、施工或技术咨询企业的技术能力和合作意愿,增强建筑企业之间的相互信任和知识共享,使建筑企业之间的组织规程更加协调。在这种情况下,所有合作伙伴都可以更充分理解其他建筑企业的生产和创新过程,存在于建筑技术创新网络中的隐性知识和信息就会更容易穿过组织边界,因此提高了网络的创新能力和创新绩效。基于以上分析,本文提出如下假设:

假设H3:联系强度与建筑技术创新绩效之间存在着正相关关系。

1.2 契约治理的调节作用

1.2.1 正式契约的调节作用

对于建设项目这种具有临时性质的组织间合作,正式契约无疑具有很大的保障和调节作用。正式契约通过详细规定双方的期望、责任及角色要求,可以有效规避企业间的不和谐行为,保证合作关系按照既定的框架前行[19],因此有利于网络规模更大的建筑企业有效利用各种网络资源开展合作创新活动,提高创新绩效。正式契约说明了合作各方的承诺和行为,详细的正式契约条款能够确定合作各方的角色定位和需要履行的工作内容[20],有利于网络中心度较高的建筑企业更充分地了解其他网络成员的合作能力和意愿,增强建筑企业间的相互信任、承诺与知识分享,从而提高创新绩效。契约履行的严格程度则表达了企业对未来合作过程中对方机会主义行为的处理态度,可以对合作伙伴起到一定的威慑作用,从而一定程度上阻止风险行为的发生,保证合作关系的持续[21],因此高水平的正式契约有助于加强企业间利益的互动和一致,可以促进建筑企业间高强度的网络联系对创新绩效的积极作用。但同时应该看到,过度的契约治理也不利于建设项目中技术合作活动的顺利开展,这是因为过多的契约条款可能在一定程度上降低技术合作双方的信任感[22],阻碍建筑技术创新网络成员之间的知识共享与交流,随着网络联系强度的增大,网络成员之间发生冲突或出现风险行为的可能性也进一步增大[23],在这种情况下可以说越完备的契约条款越容易导致建筑企业间技术合作契约约定范围之外的风险行为,反而降低创新绩效。此外,正式契约治理也是需要成本的,而且会随着网络规模的扩大而提高,也可能对建筑企业间的合作创新绩效产生消极作用。基于以上分析,本文提出如下假设:

假设H4:正式契约倒U形调节网络规模对建筑技术创新绩效的影响效应;

假设H5:正式契约倒U形调节网络中心度对建筑技术创新绩效的影响效应;

假设H6:正式契约倒U形调节网络联接强度对建筑技术创新绩效的影响效应。

1.2.2 关系契约的调节作用

关系契约是广泛存在于各类组织中和组织间的,可以强烈影响个人或组织行为的非正式协议和不成文的行为模式,是一种基于未来关系价值维系的非正式契约。对于建筑业而言,正式契约即由业主、设计院、施工企业和咨询机构等在工程建设和技术合作活动中所签订的相关正式合同文件;而关系契约则表现为非正式的和不成文的,如自觉履行合作内容的意愿,人际关系的融洽程度,联合解决问题的程度,以及对未来在其他项目中继续合作的期盼等。建筑技术创新活动一般以工程建设项目为载体,这种技术合作具有组织临时性、分散性、复杂性高、风险大的特点,需要同时采取正式和非正式契约治理。关系契约不仅依赖于对交易结构的事前规定和理性规划,还依赖于一些社会过程和关系规范,这些社会过程和关系规范与正式的制度安排共同保证了关系契约的履行,这些规范和正式契约一样,能够起到降低交易成本和提高交易绩效的作用[20]。建筑技术创新网络成员之间的关系契约,一般由专用性资产形成的双边依赖或是利用社会资本而锁定的双边关系形成,这对合作效率尤其是持续合作有着重要影响。实际上,网络组织成员间的冲突大多数情况下都需要通过关系契约来协调,激发个体主观能动性最重要的方面也是建立在关系契约基础上的信赖机制[24]。关系契约也有利于网络成员更加明确地认识到利益关系的相互性,或者认识到麦克尼尔所说的“契约的团结性”的重要性,从而促进统一体认识的形成。关系契约所具有的灵活性,在组织间的合作中能够防范那些会导致危害关系的潜在行为[25]。如果忽视关系契约的氛围效应,其他的关系控制行为可能会引致不必要的报复性的破坏行为,也就是说柔性关系契约对建筑技术创新网络结构与创新绩效的关系可能具有调节作用。与硬性的专用性资产投资和正式契约治理失效相反,偏重于软性协调的关系契约治理效应可能更加明显[26]。具体而言,高水平的关系契约治理,可以促进项目成员之间的相互信任,大大降低信息交流与沟通的成本,网络成员之间的交流越频繁,联系越紧密,他们之间的合作活动就越默契,网络联系强度对创新绩效的影响更加显著。关系契约对于防范组织间合作过程中的机会主义行为、确保合作稳定性、促进知识转移等具有重要作用,可以促进高中心度的建筑企业凭借对于未定事项的调整效应、联合行动的承诺和信息分享,保证建筑企业间的技术合作关系不偏离正常轨道,使网络中心度对创新绩效的影响更加显著。关系契约还可以很大程度上缓解单纯实施个体激励的局限,极大地促进项目团队成员合作效率的实现,这对于网络规模较大的技术创新绩效的影响更加显著。反之,在低水平关系契约治理情况下,网络成员之间的关系比较松散,上述网络结构对创新绩效的影响差异变得不明显。因此,建筑企业关系契约治理的程度越高,网络成员之间的关系就更加紧密,建筑技术创新网络结构对创新绩效的影响差异可能更加显著。而在低水平的关系契约治理情况下,建筑技术创新网络结构对创新绩效的影响差异可能变得不那么显著。基于以上分析,本文提出如下假设:

假设H7:关系契约正向调节网络规模对建筑技术创新绩效的影响效应;

假设H8:关系契约正向调节网络中心度对建筑技术创新绩效的影响效应;

假设H9:关系契约正向调节网络联接强度对建筑技术创新绩效的影响效应。

2 研究设计

2.1 样本与数据收集

以近年来在建筑业中兴起的一种新的工程数字化技术,即建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技术为例,采用调查问卷的方法收集建筑技术创新网络结构、契约治理和创新绩效方面的数据。首先通过建设行政主管部门、相关协会以及一些BIM门户网站查找出近年来较为典型的运用BIM技术的建筑工程项目,选择其中联系较为紧密的55个案例工程项目,涉及到的建筑企业总共92个,主要位于江浙沪及北京地区。然后对参与该项案例工程的业主、设计、施工和咨询机构分别开展问卷调查,总共发放了184份调查问卷,每个建筑企业发放两份,其中总工程师或项目技术负责人一份,工程部技术负责人或相关高级工程师一份。在回收的问卷中,根据要求剔除信息填写不全或存在明显虚假信息的问卷,共有106份符合要求,问卷有效回收率为57.7%。其中项目业主19份,占18.0%;技术咨询机构23份,占21.7%;施工企业29份,占27.3%;设计院35份,占33.0%,样本分布较广,可以达到基本要求。

2.2 研究变量及其测量

研究中所涉及的变量均采用Likert 5点式量表来进行测量,考虑到测量工具的效度及信度问题,尽可能参考国内外现有研究所采用的成熟量表。网络结构的测量在窦红宾[10]、张煊[16]和Tsai[27]等人的研究基础上,结合建筑业的特点修改完成。其中网络规模包括4个测量题项:(1)与本企业合作运用BIM技术开展工程建设的业主的数量;(2)与本企业合作运用BIM技术开展工程建设的施工企业的数量;(3)与本企业合作运用BIM技术开展工程建设的设计企业的数量; (4)与本企业合作运用BIM技术开展工程建设的咨询机构的数量。网络中心度包括4个测量题项:(1)大多数建筑企业都知道我们的BIM技术能力和产品;(2)其它建筑企业容易与我们进行BIM技术交流联系;(3)当需要BIM技术支持时,其他建筑企业经常希望我们来提供:(4)其它建筑企业经常通过我们来交流BIM新知识和新技术。联系强度也包括4个测量题项:(1)本企业与项目业主联系的密切程度(合作的久暂、频率的高低);(2)本企业与设计企业联系的密切程度;(3)本企业与施工企业联系的密切程度;(4)本企业与咨询机构联系的密切程度。

契约治理的测量参考梁永宽[28]、袁静[29]和Poppo[20,26]等人的研究结果,并根据建筑业技术创新的行业特点和对建筑业企业的访谈经验进行适当调整完成。其中正式契约治理包括5个测量题项:(1)项目合同是根据该项工程的BIM技术创新特点和要求制订的;(2)项目合同包含详细的BIM技术合作内容、时间和价款支付等条款; (3)合同条款明确规定了不可预见事件发生时应做出的具体应对措施,(4)项目合同具有很强的法律约束力,违约方会受到严厉的法律制裁和经济惩罚;(5)项目合同以外的BIM技术合作事项或工作,需要先签订合同后再开展。关系契约治理也包括5个测量题项:(1)一般不需要督促就能够自觉履行BIM技术合作的内容;(2)非常期望保持长期的合作关系;(3)项目实施过程所遇到的BIM技术问题会充分调动资源,全力解决; (4)拥有其他参与单位的很多联系方式,能够随时联系;(5)与其他项目参与单位的员工之间经常开展联谊活动,相处非常融洽。

创新绩效的测量量表主要借鉴了作者前期相关研究[6,7],并结合业内人士的建议与探讨修改完成,包括5个测量题项:(1)本企业的BIM技术能力有了很大的提高;(2)本企业的工作效率有了很大的提高;(3)本企业的信息传递更有效; (4)本企业的技术标准得到了进一步完善;(5)本企业的BIM范围进一步扩大,运用越来越广泛。另外还选择了建筑企业类型和企业规模作为两个控制变量。企业规模根据建筑业的特点,采用产值来代表,业主则采用投资额来代表。企业类型考虑一般情况下建筑企业的技术能力和水平,也采用5点来衡量:1=项目业主,2=施工企业,3=设计企业,4=技术咨询机构,5=综合性建筑企业。

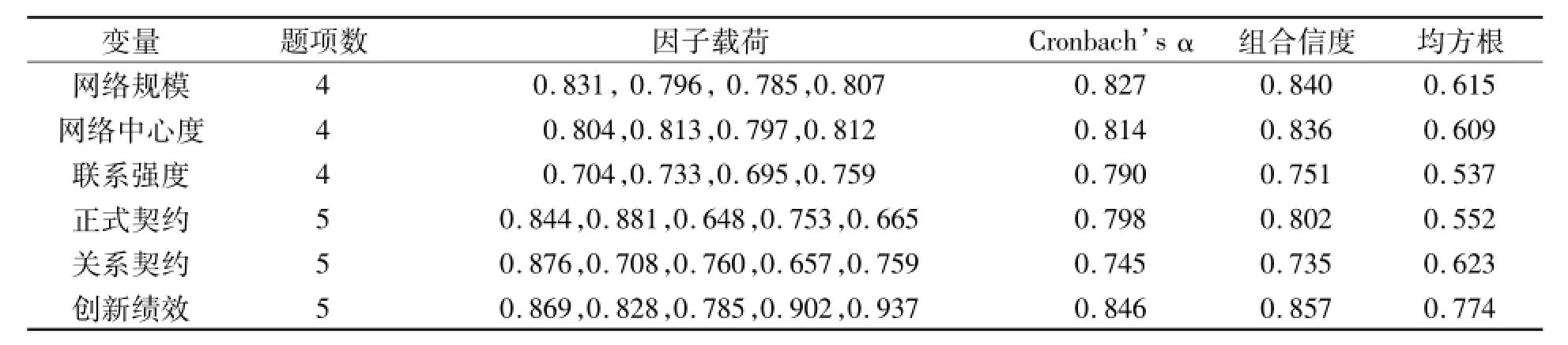

2.3 量表信效度检验

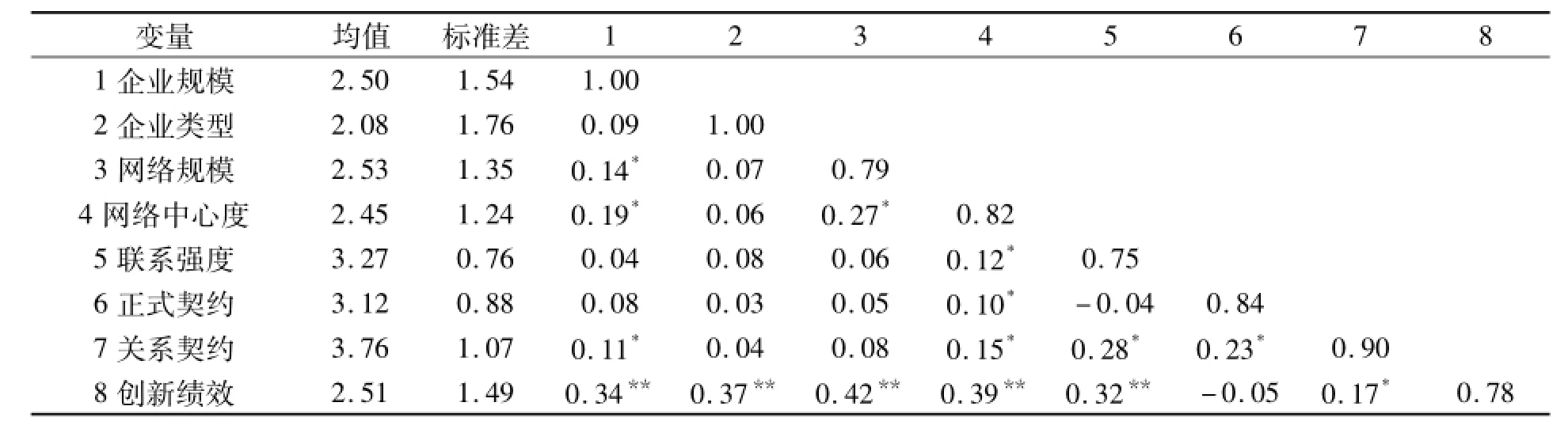

采用验证性因子分析方法和描述性分析方法来评估所有量表的效度和信度,如表1所示。所有量表的Cronbach’sα系数(0.745~0.846)和组合信度(0.735~0.857)均超过了0.7的阈值,均方根值大于0.50的临界值(0.537~0.774),表明测量量表具有较高的信度和聚敛效度。对于区别效度,我们通过考察变量能解释的方差百分比的平方根值是否比该变量与其他所有变量的相关系数值都大的方法来检验。表2列出了所有变量之间的相关系数矩阵,对角线上的数值比其所在行和列的所有相关系数值更大,这说明所采用的指标都具有良好的区别效度。

表1 信度分析、因子载荷与平均萃取方差

表2 变量的均值、标准差及相关系数矩阵

3 研究结果

3.1 回归分析

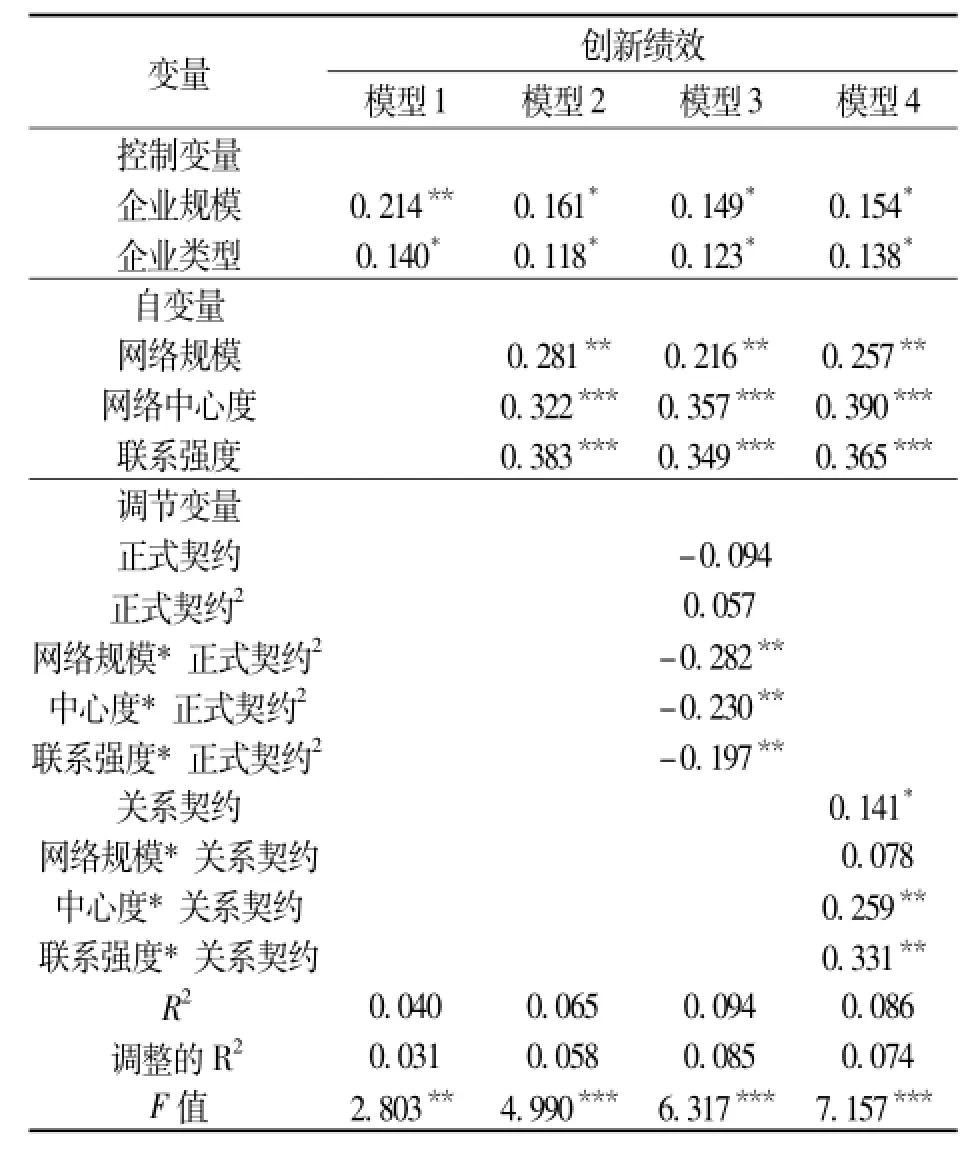

采用分层多元回归方法对假设关系进行验证,契约治理的调节效应采用4个模型来检验,模型1检验控制变量的作用,模型2在模型1的基础上增加了自变量,模型3和模型4在模型2的基础上增加了调节变量及其交互项,如表3所示。为了降低多重共线性对回归的不利影响,我们对涉及到平方项的所有变量都进行了均值中心化处理,且变量的方差膨胀因子远远低于10的上限值,表明回归模型不存在严重的多重共线性问题。

从表3可以看出,网络规模、网络中心度和联系强度与创新绩效之间均存在较为显著的正相关关系,β系数分别为0.216(p<0.01),0.357(p<0.001)和0.349(p<0.001),因此假设H1、H2和H3均得到支持,建筑企业的网络规模,联系强度和中心度正向影响技术创新绩效。从模型2到模型3,可以看到R2的变化是显著的,这表明交互项显著增加了对方差的解释力,其中网络规模和正式契约平方项的交互项的乘积,与创新绩效之间存在着显著的负相关关系(β=-0.282,p<0.01),网络中心度(β=-0.230,p<0.01)和联系强度(β=-0.197,p<0.01)也是同样的情况,这说明正式契约治理会对网络结构与创新绩效之间的正相关关系产生显著的倒U型调节作用,因此假设H4、H5和H6均得到支持,正式契约倒U型调节网络结构对创新绩效的正向影响。模型4显示网络中心度和联系强度与关系契约的交互项,同创新绩效之间存在着显著的正相关关系,β系数分别为0.259(p<0.01)和0.331(p<0.01),因此假设H8和H9得到支持,关系契约会正向调节网络中心度和联系强度对创新绩效的影响效应。但是网络规模与关系契约的交互项的β系数为0.078(p>0.1),假设H7没有得到支持。

表3 回归分析结果

3.2 结果与启示

(1)建筑技术创新网络规模,联系强度和中心度对创新绩效具有促进作用。建筑企业的网络规模越大,占据的网络位置越好,且与其他网络成员的联系强度越大,就能够拥有更多的技术合作伙伴,形成更为稳定的技术合作关系,有利于建筑企业从其他网络成员获取更加多样化和高质量的创新知识和信息,有利于建筑企业提高技术创新绩效。因此建筑企业需要积极培育和拓展外部技术合作网络,并且尽量争取技术创新网络的中心位置,应当在工程建设的过程中,积极加强与其他施工企业、设计院、技术咨询机构和项目业主等网络成员之间的技术交流与合作,不断拓展和加强与其他网络成员的联系,提高相互之间的信任,促进技术创新绩效的提高。例如项目业主和施工企业的管理者应特别重视加强与技术咨询机构的联系,我们的调查结果显示,作为控制变量的企业类型对创新绩效具有显著影响,其中施工企业和项目业主的分值较低,因此他们应加强与技术咨询机构的联系,争取更多的信息、知识和创新资源,提高技术创新绩效。

(2)正式契约治理倒U型调节建筑技术创新网络结构对创新绩效的正向影响。建筑企业无论是通过扩大网络规模,占据网络中的有利位置还是加强与其他网络成员之间的联系的方式来获取创新资源,恰当的正式契约治理都能促进这一作用。当引入正式契约作为调节变量时,建筑技术创新绩效会随着网络规模、中心度和联系强度的提高而提高,但是过度的正式契约治理又会反过来降低这种效果。因此建筑企业之间的技术合作契约必须适度,正式契约的条款比较僵化,往往难以达到建筑技术创新网络合作关系中所要求的灵活性,当建筑业企业完全依靠这种正式契约条款来规范网络成员的技术合作行为,而且所处的建设项目环境不断发生变化时,这种契约条款就显得非常呆板,不利于创新绩效的提高。过多或过少地使用正式契约均会削弱建筑技术创新网络规模、中心度和联系强度对提高创新绩效的积极作用,建筑业企业的管理者需要准确把握正式契约治理的强度,这种正式契约所包含的治理机制一般在技术合作初期是有效的,但是随着工程建设项目的进展,过分强调正式契约治理将会损害合作创新的绩效,因此建筑技术创新网络成员都需要适度把握,可能不宜过分依赖合同条款。

(3)关系契约治理正向调节建筑技术创新网络中心度和联系强度对创新绩效的影响。建筑企业自身的关系契约治理能力越强,能够从网络中获取的收益也越多,对提升建筑企业创新绩效越有利。建筑企业通过占据网络中心有利位置和增强网络联系强度确实可以提升其创新绩效,但是这种提升作用非常有限,我们发现当引入关系契约治理这一调节变量时,随着关系治理能力的不断增强,建筑企业创新绩效也随之得到显著提升。建筑企业除了需要占据有利的网络位置和增强与其他网络成员的联系外,还必须培养较强的关系治理能力来保证能够真正从中获益,关系治理能力越强,网络中心度和联系强度对建筑企业创新绩效的提升作用就越明显。因此建筑企业还需要着重培养软性的关系治理机制,形成铰接建筑业企业间技术合作关系的软性的氛围,促使建筑业企业较长时期保持合作关系和合作行为,能够更好地从外部网络中获取并吸收有利于建筑企业自身发展的各种新信息和新资源,并根据具体需要对这些新信息及新资源进行高效合理的整合,不断进行知识创造,实现建筑技术创新。

(4)关系契约治理对建筑企业网络规模与创新绩效影响关系的调节作用并不显著。这可能是因为,网络规模是网络中某一成员与其它建筑企业的合作数量来测算的,数量越大则表明规模越大。实际上如果建筑企业的合作伙伴数量太多,反而不利于这种软性的关系治理机制发挥作用,因为在这种情况下较难形成较为长期和稳定的技术合作关系,这可能也与我国工程建设行业较为特殊的关系氛围的形成方式和要求有关。因此无论关系治理水平如何,网络规模对创新绩效产生影响的差异不大,它受到关系契约治理的影响较小。

4 结语

将契约治理机制引入到网络组织结构与技术创新绩效的分析框架,研究结果表明建筑技术创新网络结构在不同的契约治理机制下对创新绩效产生不一样的影响。正式契约治理会倒U型调节建筑技术创新网络规模、中心度和联系强度对创新绩效的正向影响,关系契约会线性强化建筑技术创新网络中心度和联系强度对创新绩效的正向影响。研究结果对于丰富建筑技术创新管理理论和项目治理理论体系具有一定的理论创新价值。基于建筑业独特的生产模式和BIM技术背景,开展建筑技术创新网络的契约治理机制研究,使得组织间合作关系的治理研究具有了更为准确的适用价值。当然,本研究也存在一些不足与局限,如仅探讨了契约治理对建筑技术创新网络结构与创新绩效关系的调节作用,但是否还存在一些中介效应,限于变量的多维性和数据处理的复杂性,尚没有进行深入探讨。另外,本研究的实证对象主要选取了国内BIM技术水平相对较高的一部分建筑企业,其研究结论是否适用于其他建筑企业或其他建筑技术还有待进一步检验,这些将作为下一步的研究方向。

[1]Horta IM,Camanho A S,da Costa JM.Performance assessment of construction companies:a study of factors promoting financial soundness and innovation in the industry[J].International Journalof Production E-conomics,2012,137(1):84-93.

[2]Bygballe L E,Ingemansson M.The logic of innovation in construction[J].IndustrialMarketing Management,2014,43(3):512-524.

[3]Gann D M,Salter A J.Innovation in project-based,service-enhanced firms:the construction of complex products and systems[J].Research Policy,2000,29 (7):955-972.

[4]Barlow J.Innovation and learning in complex offshore construction projects[J].Research Policy,2000,29 (7):973-989.

[5]Cao Z,Lumineau F.Revisiting the interplay between contractual and relational governance:a qualitative and meta-analytic investigation[J].Journal of Operations Management,2014,33:15-42.

[6]陈帆,谢洪涛.基于契约治理的建筑业企业间技术合作与创新绩效研究[J].工程管理学报,2014,28(3):143-148.

[7]谢洪涛,陈帆.契约治理与关系治理对建设项目绩效的影响研究[J].项目管理技术,2013,11 (10):14-18.

[8]Asheim B T,Isaksen A.Regional innovation systems: the integration of local‘sticky’and global‘ubiquitous’knowledge[J].The Journal of Technology Transfer,2002,27(1):77-86.

[9]刘凤朝,姜滨滨.中国区域科研合作网络结构对绩效作用效果分析[J].科学学与科学技术管理,2012,33(1):109-115.

[10]窦红宾,王正斌.网络结构对企业成长绩效的影响研究[J].南开管理评论,2011,14(3):15-25.

[11]Cani¨els M C J,Gelderman C J,Vermeulen N P.The interplay of governance mechanisms in complex procurement projects[J].Journal of Purchasing and Supply Management,2012,18(2):113-121.

[12]Ryall M D,Sampson R C.Formal contracts in the presence of relational enforcement mechanisms:evidence from technology development projects[J].Management Science,2009,55(6):906-925.

[13]Vanhaverbeke W,Gilsing V,Beerkens B,et al.The role of alliance network redundancy in the creation of core and non-core technologies[J].Journal of Management Studies,2009,46(2):215-244.

[14]Caner T,Sun J,Prescott JE.When a firm's centrality in R&D alliance network is(not)the answer for invention:the interaction of centrality,inward and outward knowledge transfer[J].Journal of Engineering and Technology Management,2014,33:193-209.

[15]Echols A,TsaiW.Niche and performance:themoderating role of network embeddedness[J].Strategic Management Journal,2005,26(3):219-238.

[16]张煊,王国顺,毕小萍.网络中心性和知识创新能力对创新绩效的影响[J].经济问题,2013,(8): 92-96.

[17]Serpell A,Alvarez R.A Systematic approach for evaluating innovationmanagement in construction companies[J].Procedia Engineering,2014,85:464-472.

[18]蔡宁,潘松挺.网络关系强度与企业技术创新模式的耦合性及其协同演化——以海正药业技术创新网络为例[J].中国工业经济,2008,(4):137-144.

[19]Cannon J P,Achrol R S,Gund lach G T.Contracts,norms,and plural form governance[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2000,28(2):180-194.

[20]Poppo L,Zenger T.Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements?[J].Strategic Management Journal,2002,23(8): 707-725.

[21]Weber L,Mayer K J.Designing effective contracts: exploring the influence of framing and expectations[J].Academy of Management Review,2011,36(1): 53-75.

[22]Cao L,Mohan K,Ramesh B,et al.Evolution ofgovernance:achieving ambidexterity in IT outsourcing[J].Journal of Management Information Systems,2013,30 (3):115-140.

[23]Faems D,Janssens M,Madhok A,et al.Toward an integrative perspective on alliance governance:connecting contract design,trust dynamics,and contract application[J].Academy of Management Journal,2008,51(6):1053-1078.

[24]Griessmair M,Hussain D,Windsperger J.Trust and the tendency towards multi-unit franchising:a relational governance view[J].Journal of Business Research,2014,67(11):2337-2345.

[25]Liu Y,Luo Y,Liu T.Governing buyer-supplier relationships through transactional and relational mechanisms:evidence from China[J].Journal of OperationsManagement,2009,27(4):294-309.

[26]Poppo L,Zhou K Z,Zenger TR.Examining the conditional lim its of relational governance:specialized assets,performance ambiguity,and long-standing ties[J].Journal of Management Studies,2008,45(7): 1195-1216.

[27]TsaiW.Knowledge transfer in intraorganizational networks:effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J].Academy of Management Journal,2001,44(5): 996-1004.

[28]梁永宽.项目管理中的合同治理与关系治理——基于建设项目业主与承包商的实证研究[D].广州:中山大学,2008.

[29]袁静,毛蕴诗.产业链纵向交易的契约治理与关系治理的实证研究[J].学术研究,2011,(3):59-67.

The Impact of Contract Governance on the Construction Innovation Network Performance

CHEN Fan1,XIE Hong-Tao2

(1.School of Civil Engineering,Hunan University of Science and Technology,Xiangtan 411201,China; 2.School of Civil Engineering,Kunming University of Science and Technology,Kunming 650500,China)

From the perspective of contract governance,this paper analyzes the impacts of the construction innovation network structure on the performance,and mainly studies the moderating effect of the contract governance on these relationships.By taking the building information model technology as an example,which is quickly developing in recent years,the research data is obtained by conducting a questionnaire survey of some typical projectand firms.Regressionmodelswere used to conduct empirical research.The results showed that the construction innovation network size,the centrality degree and link strength affect positively the innovation performance.Formal contract has a moderating effectwith inverted U shape on the impact of the network size,centrality degree and link strength on the innovation performance.Relational contracthas a positivemoderating effecton the the impact of the centrality degree and link strength on the innovation performance.The study suggests that the construction innovation network size,the centrality degree and link strength can improve the innovation performance,while the suitable contract governance can promotes this effect.Construction enterprises should control the strength of the formal contract,and focus on cultivating the relational contractgovernance ability.So they can use the innovation resources of external network to improve the innovation performance.

contract governance;construction enterprises;innovation network;network structure; innovation performance

F403.6

A

2095-0985(2015)02-0060-08

2015-03-10

2015-05-08

陈帆(1978-),男,湖北荆州人,副教授,博士,研究方向为建筑技术创新管理与项目治理(Email:chenfan3@sina.com)

国家自然科学基金(71202167;71262028);湖南省自然科学基金(2015JJ2057)