唐代法律体系正确理解的转捩点

钱大群

摘要::在分析唐代法律体系及唐律性质的史籍中,《唐六典》及《新唐书·刑法志》的有关观点曾起了不同的导向作用。《新唐书》由于错误地以“四刑书”概括唐代法律,违反了唐人“文法有四”的正确概括;《新唐书》的“四刑书说”促使后代有些学者提出了唐代法律“皆刑法”的主张;“四刑书说”与其自身对唐四法的界定,有不可克服的矛盾;与汉、北齐、唐、五代、宋、元各代政治家与史学界的概括之法相乖违;支持“四刑法说”之观点与方法皆失之偏颇。

关键词:《新唐书》四刑书说四文法说律令格式

中图分类号:DF08文献标识码:A文章编号:1673-8330(2015)03-0124-15

引言

《新唐书》的“四刑书”亦即“四刑法”说,是能否正确理解唐代法律体系的转捩点。如错误地把“四刑法”定为唐代法律体系的框架,则将强迫唐代全部法律倒退到一口“刑法”的大锅里杂烩的境地;如把“四文法”作为研究的出发点,则可正确地呈现法律体系中“正刑定罪”之“律”与“邦国之政必从事”于的“令”“格”“式”之间分工而又合作的科学机制。

其实,唐之律、令、格、式并非“四刑法”,其中只有律是“刑法”。另外,以二十四曹司为名目的《格》之《刑部格》,对《律》起补充修改作用亦可谓“刑法”。判断“刑法”的根本标准是“正刑定罪”,令、格、式均无此功能,故其非为“刑法”,也不可统称为“刑书”。唐代法律体系研究正确持论的试金石,是敢于分析唐四法的概括词,与对四法所作分类定义间的关系。

笔者曾在《律、令、格、式与唐律的性质》一文中,提出了对《新唐书》“唐之刑书有四说”应予推翻的主张。①在2009年出版的《唐律与唐代法制考辨》一书中,笔者又考说了“刑书”与“文法”的问题,继续驳斥“四刑书说”。②本文再就影响人们正确了解唐律性质及唐代法律体系的一些新旧代表性观点,集中进行辨析,作为对已发表书文的充实与补充。在正文开始之前,笔者将本文中所使用的几个名词概念稍作说明,以求彼此能正确地交流所使用的术语概念:

“四文法说”:指唐人《唐六典·刑部》及五代人《旧唐书·职官志》皆谓唐“凡文法之名有四:一曰律,二曰令,三曰格,四曰式”的观点。

“四刑书说”:指宋人《新唐书·刑法志》称“唐之刑书有四,曰:律、令、格、式”之观点。

“四刑法说”:指《新唐书·职官志》进一步称“凡刑法之书有四:一曰律,二曰令,三曰格,四曰式”之解释。

一、 研究唐代法律体系的持论方法

从以往讨论中的情况看,影响双方不同观点形成与发展的重要原因,是彼此的持论方法不同。正确理解唐代法律体系的持论方法应该是:尊重常识,琢磨史据,不弃主流。

(一)尊重常识

常识是真理朴素存在的一种认知反映,是前人经验与知识经时间淘洗后有益的积累。常识是人们进行科研讨论必须遵循的规则。人们对它应有一定的尊重,尊重常识就是尊重简单而又朴实的真理。常识与一定的认识的科技手段与历史环境相关联,认识的手段与历史环境的变异,可推翻旧常识,产生新常识。常识肯定要有一定的公信度,别人都认为是常识,独你不认为是常识,那彼此就无交流的平台。譬如,刑法或刑律条文应该有罪名、罪状及刑罚的规定,而非刑律的其他令、格、式则没有这种表达形式,这不仅是现代法学的常识,而且在隋唐也早就是常识,那大家就必须认可。又如,作为刑法以外的法律制度,受到刑法的保护,却不能因此也成为“刑法”,这也应作为常识。这里说的常识,也包括形式逻辑中的矛盾律在内。不管古代人或现代人,都要遵守不自相矛盾的规律,如有人使用的上位概念与其下位概念实指的对象不相容,就不能以“古今概念不同”来为自己的错误观点辩护。

(二)琢磨史据

史据(或称史证,因为有些史料不足为证,故提“史据”),对研究历史的人来说,其重要性自不待言。有时史据就是一个论点、一篇文章、一本书甚至是一派学说的生命支撑。对史据也须怀有一定的敬畏,但对其顶礼膜拜,一言一词都视为金科玉律,那也就违反治学的常理了。在为学的过程中推敲史据,就包括了对“二十四史”中一些史据的可靠性提出质疑。如果你运用某个史据作为立论根据,可是被你所依赖的史据在论证中发生了前后矛盾或互相抵牾,那就要对其正确性进行推敲。这时,最不可取的办法是对史据本身或依靠其支撑起来的构架附件进行穿凿附会,结果使史据本身及为其建造的体系相互间的张力越来越大,就会有倾覆的危险。对史据的推敲要权衡比较,如对待相同的一件事,宋人写唐史的叙述,与唐人自叙其“当代”的观点相左;或是宋之后的人写宋史与宋人写唐史的观点又相左,就存在怎样取舍比较公正及接近实际的问题。

(三)不弃主流

各个历史时期法制发展的特点,决定于各该时期社会经济、政治、文化的发展情况。这里所说的“主流”,就是指作为研究对象的某历史阶段法制发展的基本情况。对某个历史阶段法制基本特征了解的差异,常常表现在学者们对该时期法制研究观点的差异上。 “不弃主流”,就是指自己的学术观点和主张,应与那个朝代的基本发展情况吻合或接近,既不要拔高超前也不要陷于倒退。在参与唐典研究的争论中,要始终以符合或比较接近于唐代的实际作为观点取舍的标准。比如,历史文明既已进入鼎盛的唐代,唐代的法文明水平,是否还阻碍着“刑法”从法律体系中先分离出去独立成为“刑法”?唐代社会整个法制是否还都混沌在“刑法”的一口大锅中杂烩?又例如唐代法律体系特征的主流,就是唐宋二代法学家、政治家分别而又可谓共同地对律令格式所作的分类界定内容,当然,《新唐书》反逻辑的“刑书(刑法)有四”的概念除外。二者虽然表述的角度不一样,但其反映的本质特征都一致。这种分类表述的同一性,就是唐代法律体系特征的主流。既然两代法学家都认为“律”与“令格式”性质不一样,那么,对“刑书(刑法)有四”及“文法有四”的不同逻辑概括作比较思考,评议哪一种概括法更能反映或更接近唐代的主流实情,是研究者的责任。笔者主张以唐人自己的正确观点去纠正宋人说唐的错误主张,这是“以唐律唐”,而不是“以今律古”。

二、《新唐书》“唐之刑书有四说”是违反时代主流的标新立异

(一)唐代有成熟稳定的对法律作正确概括的概念

有足够的材料判定,《新唐书》中宋人对唐代法律体系作概括时,有意无视唐人已有的正确概括法,也根本无视五代时《旧唐书》作者对唐代概括法的肯定与沿袭。

1.唐人对法律正确地以“文法”概括

开元二十六年编成的官制典籍《唐六典·刑部郎中》中记载:“凡文法之名有四:一曰律,二曰令,三曰格,四曰式。”用文法作为对律令格式四法的概括,其使用历史比《唐六典》早得多,只不过《唐六典》以典籍面目出现更具有严肃性。贞观三年(629年)魏征、房玄龄、颜师古、孔颖达等名流在编撰《隋书》时对法律就用“文法”概括,其《刑法志》记载(隋)高祖说:“高祖性猜忌,素不悦学,既任智而获大位,因以文法自矜,明察临下。”③中国政法大学古籍所的高潮、张大元二位先生对此处“文法”的注释是“法令条文”,④正是此义,其指当然是隋朝的律、令、格、式等成文法律。

2.五代人所著《旧唐书》认同唐人以“文法”概括之法

早于《新唐书》成书的五代后唐至后晋间编写的《旧唐书》在概括唐代法律时,非常珍视唐代人在律学研究上的这个重要成果。其《职官志·刑部》中记载与《唐六典》的内容基本相同:“凡文法之名有四:一曰律,二曰令,三曰格,四曰式。”而且其对律、令、格、式的分类解释,也遵唐旧:“凡律,以正刑定罪;令,以设范立制;格,以禁违正邪;式,以轨物程事。”《旧唐书》的作者作为后代人去叙说唐史,取唐人之说,以符合唐制,这是自然而然又顺理成章的表现。

(二)《新唐书》用“刑书”概括唐代法律是有意而为之

1.《新唐书》作者以古“刑书”的概念来概括唐代法律

宋人在《新唐书·刑法志》中作历史回顾时所使用的“刑书”概念,与春秋时的“刑”或“刑书”的概念别无二致。把《新唐书·刑法志》中开头追溯历史的第一段与交待唐代法律种类的第二段作衔接对照就可看到这一点。其开头第一段是: “古之为国者,议事以制,不为刑辟,惧民之知争端也。后世作为刑书,唯恐不备,俾民之知所避也。其违法虽殊,而用心则一,盖欲民之无犯也。然未知夫导之以德,齐之以礼,而可使民迁善远罪而不自知也。”

紧接其下的第二段是:“唐之刑书有四,曰:律、令、格、式。……”

第一段是说古代的“刑书”甚至是上古的“刑辟”,相关联的词语是“知所避”“无犯”“远罪”等。而第二段一下子穿越到唐代,此时,本应改变概念,而作者却接用上段中的“刑书”去概括唐代的法律种类,其错失的原因即在于此。因为“刑书”可以作为同位概念概括“律”,而不能概括“令、格、式”。

2.《新唐书》同时又以“刑法之书”概括唐代的四种法律

《新唐书》作者在其《百官志·刑部》中把其在《刑法志》中“刑书”的概念具体解释为“刑法之书”:“凡刑法之书有四:一曰律,二曰令,三曰格,四曰式。”⑤

起初笔者以为宋代的《新唐书》作者在“刑法志”中使用“刑书”概括是变换文段时对概念使用的一时疏忽,因为其对唐四法分类界定的概念又是正确的,但是当看到《新唐书》在其“百官志”中又把“刑书”解释为“凡刑法之书有四”时,确认其性质不是疏忽之失。这种“刑书”概念的渊源,可直指《春秋经》昭公六年(公元前539年)所记“郑人(子产)铸刑书”之谓;还可以上推到夏、商、周三代之刑书概念。当时叔向说:“夏有乱政而作《禹刑》,商有乱政而作《汤刑》,周有乱政而作《九刑》。”《周书·尝麦解》注“九刑”说:“太史筴刑书九篇以升,授大正。”按:“《九刑》之名本此。”⑥

这种“刑书”,到唐代能与其相应的法律,就只有《律》与后来的《律疏》。欲辩解此“刑书”之性质是徒劳的,把唐代的令、格、式也说成“刑书”,其艰难尤甚。

3.《新唐书》中“刑书”之“刑”无作旁训的可能

“唐之刑书有四”中“刑书”的“刑”,除用作本义外很难再作旁训。《新唐书》的作者欧阳修、宋祁、范镇等人毕竟是一朝大家,对待他们应怀有尊重甚至是敬畏之心。在笔者与艾永明先生合写《唐代行政法律研究》一书时,在肯定其“刑书”为错用的前提下,欲探索此处之“刑”是否有作别解的可能,由《周礼·秋官》中“刑乱国用重典”的记载,我们试图提出此处之“刑”解为“治”是否可以。虽然这种解释可得到1988年7月版《辞源》“刑”字解释第六项“治理”的支持,因 “刑”如单独作为一个词,有作“治”解的可能,如已构成为“刑书”“刑法”,则已不可能再把已作为词素的“刑”训解为“治”了。《新唐书》作者的本意,也排除了为其他“刑书”解为“治书”的可能。⑦

(三)《新唐书》以“刑书”概括法律与主流抵触

有学者认为,古人“刑法”所指包括了律、令、格、式,隋唐已经如此。故本文此处特以唐前唐后各代学者撰写史书的实例,看看他们是如何对“所有法律”与“刑罚法律”作不同概括的。这种治学之法,是“以今律古”还是“以古律古”?《新唐书》作者在讲述唐制的前提下,把唐朝全部法律概括为“刑书”“刑法”,这种概念的使用,不但反唐朝的做法,而且与汉、北齐、唐、五代、宋、元各代史学家写正史时的概括法都格格不入。

1.与班固写《汉书·刑法志》的概括趋势乖违

汉代“律”与“法”之使用义,尚未严格区分,可以都指“刑法”“刑律”。如刘邦在关中与民所约,其内容为“杀人者死,伤人及盗抵罪”之刑法,其名称为《约法三章》;萧何参考秦《六律》制定刑法,被称为“作律九章”,其名也曰《九章律》。可就在这种情况下,如果是概称一般法律,还是使用“法令”或“律令”较多见。如其记汉元帝曾下诏曰:“夫法令者,所以抑暴扶弱,欲其难犯而易避也。今律令烦多而不约,……其议律令可蠲除轻减者,条奏,唯在便安万姓而已。”⑧

在记成帝河平中下诏时又说:“故略举汉兴以来,法令稍定而合古便今者。……此皆法令稍定,近古而便民者也。”⑨而《汉书·刑法志》中,“刑法”的使用是与“礼教”对举,如“原狱刑所以蕃若此者,礼教不立,刑法不明”。⑩用“刑法”概括或统指一般法律之例,似未之见。

2.与北齐史学家写《魏书》的概括法抵触

北齐著名史学家魏收在其所著《魏书·刑罚志》中,对法律的一般概念用“法令”“律令”表述,对刑律的表述是“刑法”或“律”。其记“穆帝时”说:“帝将平其乱,乃峻刑法,每以军令从事。”B11其记“昭成建国二年”事时说:“法令明白,百姓晏然。”其记“高祖”年间事说:“太和元年,诏曰:‘刑法所以禁暴息奸,绝其命不在裸刑。先是以律令不具,奸吏用法,致有轻重。律:‘枉法十匹,义赃二百匹大辟。”B12其记“世宗即位”事时说:“尚书门下可于中书外省论律令。”B13其记“永平元年”时说:“为民父母,导之以德化,齐之以刑法,大小必以情。”B14以上七例,没有一例是用“刑书”或“刑法”来概括所有法律的。而“法令”则与“律”和“刑法”对举。

3.与唐代史学家写《晋书》《隋书》的概括法抵触

唐人写《晋书》《隋书》,都是如魏征、房玄龄等顶尖的一批政治家、法学家奉皇命而为。

其一,在《晋书·刑法志》中对汉代法律的概括词是“律令”,对刑律则用“刑法”概括。如:“ 永元六年,(陈)宠又代郭躬为廷尉,复校律令,刑法溢于《甫刑》者,奏除之。”

汉代行 “律令科比”,其主要者就是律令,刑法则偏指刑律,《甫刑》就是《吕刑》,是周代刑罚的赎刑之法。又如: “献帝建安元年,应劭又删定律令,以为《汉仪》表奏之。”B15

律令中有《汉仪》的内容,是与作为“律令”中一部分的“刑法”相对举。

其二,在《隋书·刑法志》中对法律的概括有“律令”“法令”“法律”等多种词汇,而对刑律则以“律”字表述。如其记梁代时说:“天监元年八月,乃下诏曰:‘律令不一,实难去弊。”B16其记《北齐律》制定后的情况说:“是后法令明审,科条简要,又敕仕门之子弟,常讲习之。齐人多晓法律,盖由此也。”B17

其以“律”表刑律之概念如:“后平秦王高彦谋反,须有约罪,律无正条,于是遂有别权格,与律并行。”B18

“约罪”之“律”实指《北齐律》的律条,其中的“权格”其性质是同于唐代《刑部格》之性质的格敕。

4.与《旧五代史》中的概括法相抵触

承唐最近的五代用“法书”概括唐之律令格式及包括新的法律形式《刑统》(《统类》)《编敕》在内的所有法律。如《五代史·刑法志》记载,后唐同光朝御史向皇帝报告朱温篡权、法律遭全面篡改破坏后,朝廷采取紧急措施的情况时说:“‘兼伪廷先下诸道追取本朝法书焚毁,或经兵火所遗,皆无旧本节目。只定州敕库有本朝法书具在,请敕定州节度使速写副本进纳,庶刑法、令式,并合本朝旧制。从之。未几,定州王进纳唐朝格式律令,凡二百八十六卷。”B19

书中说定州王奉命抄写的“法书”,就是唐朝的格、式、律、令。在概括律、令、格、式等所有法律时,是使用“法书”总概念,徐世虹教授在其《旧五代史刑法志注译》中,把“法书”译为“法典”正得其义。B20而要专指其中特定性质的类概念时,就点出其类概念的实际名称,如对属于“刑法”性质的“律”与“刑统”,就用“刑法”来特指,“刑法”与“令式”则分举。不但是后唐,后周在概念运用上也是如此。《五代史》记载说:

“周太祖广顺元年六月,敕侍御史卢亿、刑部员外郎曹匪躬、太理正段涛同议定重写法书一百四十八卷。先是汉隐帝末,因兵乱法书亡失,至是大理奏重写律令格式、《统类》、《编敕》。改点画及义理之误字凡二百一十四;以晋、汉及国初事关刑法敕条,凡二十六件,分为二卷,附于《编敕》,目为《大周续编敕》,命省、寺行用焉。”B21

文中把律、令、格、式,以及与“律”并行的称“统类”的“刑统”,及对所有法律作补充修改的《编敕》,统称为“法书”,但如专指属“刑法”的某种特定法律时,则会专门使用如“刑法敕条”来指代,以显示其在“法书”总概念中的类概念属性。同书又记载显德四年五月,中书门下奏说:“准宣,法书行用多时,文意古质,条目繁细,使人难会,兼前后《敕格》,互换重叠,亦难详定。宜令中书门下并重删定。……伏以刑法者御人之衔勒,救弊之斧斤,故鞭扑不可一日弛之于家,刑法不可一日废之于国,虽尧、舜淳古之代,亦不能舍此而致理也。”B22

文中“法书”与“刑法”对举,“法书”中也可涵盖《敕格》《刑书》在内,书中对“刑法”特定性质的讲解,清楚得无庸置辩。同书又记显德五年七月,中书门下奏:“侍御史知杂事张湜等九人,奉诏编集刑书,……其所编集者,用律为主;辞旨之有难解者,释以疏意;义理之有易了者,略其疏文。”

文中所言之“刑书”,明言以“用律为主”,性质也非常清楚。总之,五代时并无用“刑书”或“刑法”去概括国家法律的措辞。

5.与元代人所著《宋史》中的概括法也抵触

看一下《新唐书·刑法志》撰写者所生活的宋朝怎样概括法律的情况,对我们评价宋祁、范镇等人以“刑书”概括唐朝法律的做法,是有所帮助的。从元人危素等大家编撰的《宋史·刑法志》的记载看,宋代人不以“刑书”概括国家法律,而是根据需要具体指明“律令格式”或“敕令格式”。

其一,宋人曾以“法”“法制”“法令”来概称各种法律,与唐人《唐六典》用“文法”概括基本相同。如《宋史·刑法志》记载元丰时的情况曾说:

“法出于道,人能体道,则立法足以尽事。”B23“宋法制因唐律、令、格、式而随时损益则有编敕。”B24“嘉佑法与见行不同者,自官制、役法外,赏格从重,条约从轻。绍兴元年,书成,号《绍兴敕令格式》,而吏胥省记者亦复引用。监察御史刘一止言:‘法令俱在,吏犹得以为奸,今一切用其所省记,欺蔽何所不至。”B25

文中称“法制”“法令”“法”者,皆不指一法而概指“敕令格式”等不同性质之多法。

其二,宋人元丰后以“刑书”指属“刑法” “刑典”之“编敕”。如《宋史·刑法一》说:“王道陵迟,礼制堕废,始专任法以罔其民。于是作为刑书,欲民无犯,而乱狱滋丰,由其本末无序,不足相成故也。……元丰以来,刑书益繁,已而憸邪并进,刑政紊矣。”B26前一句中的“刑书”是自古以来传统的概念,后一句中的“刑书”指元丰后刑法性质的《编敕》而言。

以上所举词语使用之例,是说明用“法”“律令”“文法”“法书”等词语对“法律”作概括,及用“刑”“刑书”“刑法”“敕”来指代使用刑罚之“刑法”,这是历代相互对举使用的一种基本趋势,同时也显示出《新唐书》在对举概念上使用的特异。在不存在使用“法律辞书”规范概念的情况下,某书中或某个人有逆主流而动的个例,如《晋书·刑法志》记汉永元六年事时以“律令”作母概念,“刑法”作子概念的情况之后,又出现以“律令”指代“刑法”之一例;在承认《汉书》中“文法”多指“法律”的情况后,又列出汉也曾以“文法”指代“刑法”之一例。尽管这些例子都是事实,但这种情况并不反映当时“法律”概括的主流方面,倒反映了其个例的自相矛盾,实不足以推翻主流。有学者认为,汉代较多地以“文法”总称包括刑事法律在内的王朝法律,隋唐用“刑书”指包括死刑在内的惩罚之法,其例不胜枚举。这基本是主流的表述。《新唐书》作者关于“唐之刑书有四”的说法,因其先天的自身矛盾,一开始就置自己于特异的不入主流的境地。作为宋人在论唐制时违反唐制的主流,为其辩护者欲将其替代主流岂不徒劳。因为客观上肯定做不到在数量上使“刑法”成为概括“法律”的主流。唐以前不是这样,唐代也不是这样,后代更不是这样。

三、《新唐书》“四刑书说”给唐代法律体系的正确研究造成障碍

《新唐书》对唐代法律阐述的错误,主要是在于他们在正确地界定唐代四种法律并正确地描述彼此之间关系之前,先给四种法律加了一个错误的概括词——“刑书”(“刑法”),使错误的概括词与正确的分述之间形成了不可克服的矛盾,从而使得某些读者先入为主地从错误的概括词出发,不可避免地去把他们原本正确的分类界定也作错误的理解。

(一)《新唐书》对唐法分类及彼此关系上的正确观点应予肯定

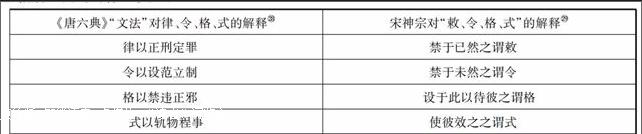

《新唐书》所以能对唐四法基本作出正确的界定,除错误地排斥“文法之名有四”外,事实上接受了《唐六典》对唐四法的正确定义,如下面的列表所示:

上面表格中的对比内容说明:其一,关于唐代四种法律的性质作用的界定,唐宋两代的法学家是一致的,唐说偏向于对作用作定义,《新唐书》偏向于对内容作定义,无原则分歧;其二,根本的分歧是所用的概括词不同。“四刑书说”把四种法律毫无例外地都定性为“刑书”完全是错误的。从解释的逻辑概念说,唐人以上位概念成文法律“文法”来概括基本属行政法律的令、格、式以及属刑律(“刑书”)的下位概念是正确的,因为四者都有共同的“法”的属性。“刑书”对“律”作同位相解,是适合的,无论其为“正刑定罪”也好,或“断”“为恶而入于罪戾者”也好,都是“刑法”。而如果以“刑书”去概括其他非“律”的令、格、式,即是违背逻辑常识的错乱。其实,对“唐之刑书有四”之谬说,有的学者为对学术及读者负责,早就予以否定。在中国政法大学法律古籍研究所1994年整理出版的《中国历代刑法志注译》一书中,马建石、杨育棠二位先生把《新唐书》中“唐之刑书有四”,义无反顾地译为“唐代的法典有四种形式”,以表示对“刑书”概括的不屑。B27

(二)必须用对四法的定义去检验“文法说”与“刑书说”的正误

“四刑书说”把令、格、式硬作“刑法”化在理论上和实践上都行不通。既然“其有所违及人之为恶而入于罪戾者,一断以律”的法律是刑法,那么为什么规定“尊卑贵贱之等数”(如官品令)与“国家之制度”(如田令)的法律也是“刑法”呢?有些学者在主张“隋唐刑书,包括律、令、格、式”的同时,又认可并引用“令者尊卑贵贱之等数,国家之制度”,殊不知这已陷入矛盾的罗网。既然格是“百官有司之所常行之事”的 “刑法”,那其具体所指,是不是这些“百官有司”都“常行”地去执掌这部“格刑法”而都当法官呢?把“常行”理解为经常去“触犯”更无可能。式(如监门式)作为(百官有司)们的“常守之法”,宋神宗于元丰年间谓式是“使彼效之之谓式”,那么是“效法”这部“刑法”,还是避开这些“刑罪”?

从神宗的解释看,宋朝的敕、令、格、式不能用“刑书”来概括。其中的“已然”,是指犯罪行为完成,要受刑罚,其法律形式是“敕”,性质当是“刑法”。而“未然”之“令”,则是未实施犯罪行为,与“刑书”何涉?“设此待彼”之“格”,强调预防,亦不能属于“刑书”;而“使彼效之”之“式”,更不可能去理解为“效法”“刑书”。从神宗对宋四法的解释看,以“刑书”概括法律对宋朝也是行不通的。元代人为宋代写《刑法志》时就未犯范镇们概括唐法为“刑书”的错误。宋神宗编敕所编之敕是“刑法”,其他令格式不是刑法,也不称敕。“神宗以律不足以周事情,凡律所不载者一断以敕,乃更其目曰敕、令、格、式。”文中的“其”也是宋代法律的概括词,如《宋史》作者要犯范镇的错误,那代词“其”就会表述为:“乃更刑书之目曰敕、令、格、式”,可《宋史》的作者就是未犯这样的错。宋人在《新唐书》中给法律都戴“刑书”帽子的做派,宋代南北两段皆不存在这种怪异现象。

《新唐书》用“刑书”概括法律造成的错误,绝不止于逻辑上的混乱,而是对后代的唐律研究造成了困惑,“刑书有四”说成了正确理解唐代法律体系的最大障碍。

(三)“四刑法说”与《新唐书》对法律的分类界定自相矛盾

1.对律、令、格、式的分类界定,唐宋法学家是一致的

对于唐代的四种法律虽然在总概括的措辞上有唐人用“文法”,宋人用“刑书”之正误区别,但他们对唐法分类解释的本质特征是一致的,即四法中只有律是古称“刑书“之“刑法”,格、令、式都不是“刑法”。而宋人不但使用由古而“今”概念无根本变化的“刑书”概括“律”,而且要同时用其概括其他非“律”的令、格、式,这是违背逻辑常识的错乱。这就像律、令、格、式四兄弟可以坐到同一条“文法”板凳上,但绝不能让四人共戴一顶只适合老大“律”才可以戴的“刑书”帽子。

2.“四刑法说”不能解决“四种刑法”之间的效力关系问题

《新唐书》中“其有所违及人之为恶而入于罪戾者,一断以律”的定义中的“一”字表明,正刑定罪之事,“统一”、“一律”或“全部”依“律(刑法)”来断。这在一部“刑法”的条件下本无问题,但现在是四部法律“皆刑法”,这就必然形成这样的怪异局面:刑法就是要断罪,“一断以律”排除了令、格、式“刑法”断罪的可能。可现在三部令、格、式也成为“刑法”,这样除了“一断以律”的刑法外,似乎还有“二断以令”“三断以格”“四断以式”的“刑法”。法律就要讲概念的使用正确。既然称为“刑法”,可被违犯了又不能自行解决审断的问题,这就是“四刑法说”强加给我们的逻辑。