侏罗纪的花化石与被子植物起源

王 鑫,刘仲健

①中国科学院南京地质古生物研究所现代古生物学与地层学国家重点实验室,南京 210008;②深圳市兰科植物保护研究中心、国家兰科植物种质资源保护中心,深圳 518114

侏罗纪的花化石与被子植物起源

王 鑫①†,刘仲健②

①中国科学院南京地质古生物研究所现代古生物学与地层学国家重点实验室,南京 210008;②深圳市兰科植物保护研究中心、国家兰科植物种质资源保护中心,深圳 518114

理解被子植物的历史对于人们了解现代被子植物之间的关系十分重要。以前欧美古植物学家认为,被子植物的历史不会早于白垩纪,使得被子植物看起来似乎是在白垩纪早期突然爆发的。但是分子钟和系统分析显示,被子植物应当早在三叠纪,至少在侏罗纪就已经出现了,但是问题的关键是相应化石证据的缺失。因此侏罗纪的花化石成为解决两个学派之间争斗的关键证据。本文简要地介绍了产出于中国辽西同一地层的、侏罗纪的三个被子植物属种及其特征,确认了被子植物在侏罗纪的存在,提出了新的被子植物雌蕊同源性理论,并为下一步植物系统学的发展打下了坚实的基础。

花;被子植物;起源;侏罗纪;系统学;古植物学;一统理论

被子植物是当今世界上最为丰富的植物类群,它们为人类的生存提供了必要的生态条件,我们的衣食住行医都离不开被子植物。因此研究被子植物的起源、演化历史和系统发育是植物学家,尤其是古植物学家的重要使命之一。历史上有很多关于被子植物起源和演化的理论和学说,但是植物学理论和实际之间距离并没有因为时间的推移和科学的发展而变得更小。相反,随着人们对自然界和植物的认识更加深入,人们发现前人得出的被子植物演化理论在很多方面差强人意。缩减这个理论和实践之间的距离是全球很多植物学家终生奋斗的目标。达到这个目标的一个重要途径就是通过化石植物的研究来了解早期被子植物的历史,为相关特征的演化极性提供指导。在这项研究中植物化石成为所有进展的关键和基础。由于目前大多数被子植物化石都限于白垩纪,因此我国和德国产出的侏罗纪被子植物化石的植物演化学意义就变得尤为突出。本文将简要介绍这方面的最新进展,并期待这些新的信息能够激发相关研究者的灵感,促进相关研究的进展。

1 被子植物的判别标准

虽然被子植物是目前人们最为关心的也是研究投入最多的植物类群,但是关于什么是被子植物,其实不同的植物学家有着不同的意见。因此实际上,虽然表面上人们在用着相同的名词“被子植物”,但是他们心中所想象的是大相径庭的东西。这种观念上的差异至少部分解释了为什么关于早期被子植物的研究充满了争议:判断标准不同,得出的结论当然不同。因此,在正式开始讨论之前,有必要统一和确认被子植物的判断标准。

“被子植物”顾名思义就是种子被包裹的植物。这也是被子植物和裸子植物之间的重要区别。但是在植物学实践中,这个定义也面临例外情况的挑战。一方面,有些被子植物(包括所谓的模式植物木兰类)的种子在成熟时是暴露的,另一方面,个别松柏类植物中的种子在成熟的球果中也是被包裹着的,同时化石植物开通类中的种子也是被包裹在果实之中的。因此,“被子”这个特征是无法严格区分被子植物和裸子植物的。被子植物区别于裸子植物的重要特征是受精方式的不同,即被子植物在受粉时花粉是在柱头上萌发并通过穿越植物组织的花粉管把精子运送到胚珠(种子的前身的)珠孔才完成整个受精过程的,而裸子植物中花粉是可以直接到达胚珠的珠孔的。因此实质上,被子植物的判断标准是受粉时胚珠是否被包裹着。当然这个标准的缺点是它会把一部分应当是被子植物的“冤枉”成裸子植物,因此不能用它来判断一个植物是否是裸子植物。幸运的是,能够达到这个标准的却无一例外地是被子植物。因此,在化石世界里用这个标准来确认被子植物是保险和准确的。这也是本文以下讨论采用的标准。

2 研究背景

一百多年前,关于被子植物的起源和系统有两大学派。其中一派拥护假花学说,认为花是不同级别的枝经过压缩和简化而来的,被子植物和尼藤类关系密切,被子植物中葇荑花序类是最为原始的;另外一个学派拥护真花学说,认为花是由一个枝及其侧生的叶性器官共同组成的,被子植物和本内苏铁关系密切,被子植物中木兰类是最为原始的。1907年Arber和Parkin[1]发表了一篇彪炳历史的文章,在文中他们借助刚刚发表的本内苏铁生殖器官的化石,提出了原始被子植物的模型。这篇文章的结论支持真花学说,打破了两个学说之间势均力敌的僵局,备受后辈植物学家的推崇,也为百年来植物系统学的发展奠定了基础。到了21世纪,虽然分子系统学取得了长足的发展,但是其本质上还是摆脱不了真花学说的影响。真花学说百余年来为植物系统学发展做出重要贡献的同时,也是造成今天被子植物起源和植物系统学研究困境的主要原因。例如,无论是在传统理论推为最原始的木兰类还是APG系统中推为最原始的无油樟中,真花学说都不能很好地回答其中心皮的同源性问题,即其雌蕊和裸子植物中的什么器官对等或者同源。真花学说和假花学说一个共有的明显缺点是二者都缺乏可靠充分的化石证据支持,更多地依赖于对于现生植物的研究和从业者的想象,同时二者都缺乏科学理论所必需的预测性。因此,化石证据的检验和支持是可靠的科学新理论发展的重要基础和动力,同时也是发展的瓶颈。下面我们将介绍几个侏罗纪的被子植物化石,并浅析它们的演化意义。

3 侏罗纪的被子植物姊妹花

施氏果是目前唯一的跨洲出现的侏罗纪被子植物化石。它的踪迹出现于中侏罗世的中国和早侏罗世的德国[2-3]。2007年王鑫和同事[3]报道了发现于中国辽西中侏罗世海房沟组的中华施氏果(Schmeissneria sinensis)的花序。该化石中成对的花通过一个共同的柄着生在花序轴上,每一朵花具有花被,其中包围着一个具有两个腔室的子房,未见胚珠但是其留在子房壁上的印痕清晰可见。2010年王鑫等[4]发表了关于德国南部早侏罗世的小穗施氏果(Schmeissneria microstachys)的研究结果(图1)。德国化石材料丰富并且保存了该植物相连的各种器官,不仅确认了2007年关于中华施氏果的结论,而且提供了该植物在中国化石材料中无法看到的信息,包括枝、叶、短枝、正在开花的花序和花、成熟的果序、果实里的种子。出现在相互连接的器官中的这些特征和组合使得人们对于施氏果这个目前世界上最早的被子植物有了更加全面和深刻的认识,同时其早侏罗世早期的时代也强烈指示被子植物的历史很可能延伸到三叠纪甚至更早的时间。

中华星学花(Xingχueanthus sinensis)产出于中国辽西葫芦岛市的中侏罗世地层[4](图2)。目前的材料仅限于该植物的花序。该化石是一个以炭化形式保存的类似葇荑花序的雌性生殖器官。每一个雌花着生于一个苞片的腋部,子房的顶部具有一个花柱,子房的内部具有一个纵向的轴,其上螺旋排列着多枚胚珠。中华星学花的最大特征就是它的胚珠着生方式类似现代植物中的特立中央胎座,而特立中央胎座按照传统的理论是很进化的特征,不应该也不可能在被子植物的早期历史中出现。特立中央胎座在侏罗纪的出现显然使传统理论的拥护者尴尬不已,同时为人们探讨被子植物胎座的性质和来源提供了非常重要的依据。

图1 施氏果:(a)中华施氏果花序;(b)中华施氏果花序简图;(c) 正在开花的产自德国的小穗施氏果花序

图2 中华星学花:(a)和(b)为两面保存的中华星学花花序;(c)具有特立中央胎座的雌性花

最后,也许是最重要的是,潘氏真花(Euanthus panii)在中国辽西中侏罗世的发现[5](图3)。潘氏真花是2015年新发表的被子植物化石。与前二者相同的是,它们出产于同一个时代、同一地点、同一层位。与前二者不同的是,潘氏真花是植物学意义上的完全花,具有花萼、花瓣、雄蕊和雌蕊,以及雄蕊中的原位花粉、子房中的胚珠和底部中空的花柱道。此前发表过的所有早期被子植物还没有一个具有所有花的四轮器官,因此很自然很多对花情有独钟的公众很难理解那些没有美丽花瓣的化石会被称之为“花”。四轮花器官的出现使潘氏真花成为了当之无愧的侏罗纪被子植物,也使得被子植物花朵的历史从此前人们认识到的早白垩世至少提前到了中晚侏罗世,因此,潘氏真花的发现某种程度上对被子植物的起源研究具有里程碑式的历史意义。对于传统理论来说,潘氏真花的出现使其拥护者面临难堪的境地:一、其过早的时代远远超出原来的理论预测;二、其花的形态和结构不符合原先理论预期。无论如何传统理论要想继续存在,进行某些方面的调整将是不可避免的。

当然,除了上述侏罗纪的被子植物外,发现于中国早白垩世的梁氏朝阳[6-7]、辽宁古果[8-9]、中华古果[10]、始花古果[11]、十字中华果[12]、迪拉丽花[13]等等都为人们认识早期被子植物的历史提供了重要材料,而南美、西欧、北美发现的稍晚一些的被子植物化石和白垩纪中期被子植物化石的相继出现使得百年前困惑达尔文的谜团已经荡然无存了。

寻找更早的被子植物过去是、现在是、将来也会是古植物学家追寻的永恒目标。2013年Hochuli和同事[14]报道了三叠纪与被子植物无法区分的花粉,这个发现和上面提到的早侏罗世的施氏果、三叠纪的Sanmiguelia[15]不谋而合。虽然其中某些结论还需要进一步的完善和确认,但是不可否认,未来这方面的进展将为下一步科学的发展注入新的活力。

图3 潘广先生和潘氏真花:(a)潘广先生;(b)具有花萼、花瓣的潘氏真花;(c)具毛花柱;(d)匙状的花瓣;(e)花瓣上的皱纹;(f)底部中空的花柱道内壁(黑箭头)和子房里的胚珠(黄箭头);(g)复原图

4 被子植物起源时间

值得注意的是,潘氏真花、中华星学花和中华施氏果出产于同一地点的同一层位,即中国辽宁省葫芦岛市连山区白马石乡上三角城子村的中晚侏罗世的海房沟组。应该说,对于这个植物群的研究目前还不完善,但是在这个研究程度不高的植物群中,人们发现了三个完全互不相关的被子植物属种,这绝对不会是偶然现象,至少说明被子植物在中侏罗世的辽西地区已经达到了一定的丰度和多样性。假若目前流行的被子植物单系说成立,那么被子植物的共同祖先无疑应当出现在更早的时间。这个结论与德国早侏罗世出现的施氏果、瑞士出现的三叠纪疑似被子植物花粉不约而同地指向更早的被子植物起源时间。分子钟的估算[16]和系统分析[17]都表明,被子植物的起源时间很可能在三叠纪甚至更早。按照目前的观察,被子植物起源的时间底线应当在三叠纪,我们无法为被子植物的起源时间设置上限,只能说不会早于最早种子出现的时间。

5 被子植物雌蕊的结构与同源器官

在解决被子植物起源时间之后,被子植物起源研究中最具挑战性的问题即是所谓的“心皮”的同源性。正如上边所言,被子植物与裸子植物的重要区别在于前者的胚珠在受粉的时候是被包裹的,因此,被子植物起源研究的关键问题就是揭示在被子植物的裸子植物祖先中裸露的胚珠是如何被包裹起来的。

按照传统的真花学说,在被子植物的祖先类型中胚珠是长在一个叶性器官(大孢子叶)的边缘上的,在迈向被子植物的演化路线上,这个叶性器官沿着纵轴发生内卷,最终将其边缘上的胚珠包裹起来,形成类似木兰类中的对折心皮[1]。这个理论不但听起来合理,而且受众广泛。遗憾的是,在过去百年的历史中,虽然古植物学家一直努力寻找这个假想的大孢子叶,却一无所获。雪上加霜的是,最近的研究表明,几乎是唯一可信的苏铁“大孢子叶”的形态是外力压迫所致,其本质上还是一个长胚珠的枝[18-19]。现在看来,传统理论似乎走进了死胡同,改弦更张也许是走出困境的唯一选择。

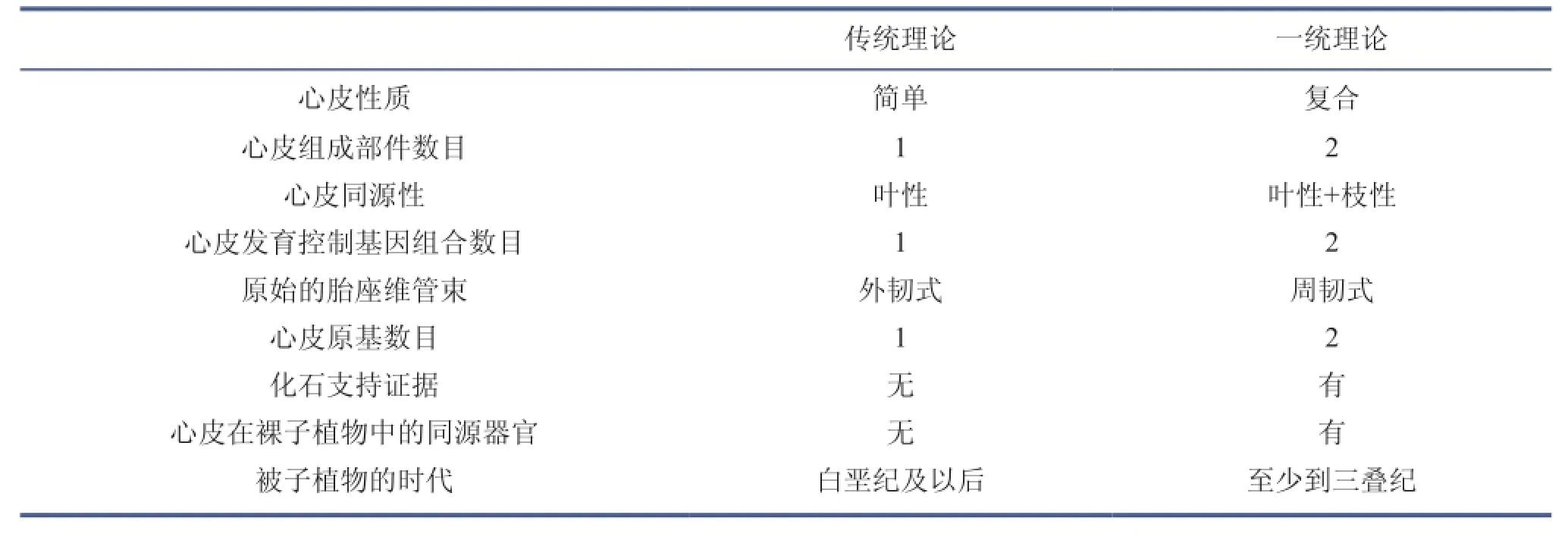

对于现代裸子植物生殖器官的研究表明,所有裸子植物中胚珠都是长在一个枝性器官上面的,而这个枝性器官是长在叶腋的(除苏铁类外)。二者之间的这种空间关系对于被子植物心皮的起源具有重要的启示:如果这个长胚珠的枝性器官被其下的叶性器官包裹即可形成所谓的心皮。这种解读被称之为一统理论[7]。和传统理论不同的是,一统理论认为“心皮”是由两种性质不同的器官共同组成的复合器官而非一个叶性器官组成的简单器官。除了对对折心皮有了一个良好的解释外,一统理论还能够对在传统理论中比较进化的基生胎座和特立中央胎座提供更加简明易懂的解释:它们的胚珠着生于花轴的顶端,被近顶端的叶性器官所包裹。与此同时,形态学中看起来迥异的对折心皮、瓶状心皮之间的差别在一统理论中几乎完全消失:二者都是枝叶复合体,区别在于胎座参与覆盖、包裹胚珠的程度不同而已(表1)。

表1 传统理论与一统理论的简明对比表

值得注意的是,支持一统理论的解剖学、发育学和基因学证据正在不断涌现,即使在传统理论认为最原始的木兰和现代理论认为最原始的无油樟中也不例外。首先,胎座的维管束是周韧式的,更加类似枝的而非叶的维管束[20];其次,发育学研究表明,心皮最初是由两个原基发展而来的,一个形成胎座,一个形成子房壁[20];最后,上述的两个原基表达的是不同的基因组合,分别对应于枝顶端和叶的基因组合[21]。未来相关学科对于更多类群的研究也许可以告诉我们一统理论的适用程度和范围。

被子植物系统学的主要目标就是搞清被子植物各个类群的历史及其之间的关系。虽然化石在这方面研究中的作用非常重要、不可替代,但是现代植物由于数量众多、信息量大,可以提供很多有用证据对相关理论进行参考和检验。在所有的证据之中,关于雌蕊的形态学、解剖学、发育学、基因学的信息尤为重要。考虑到被子植物花中表达的MADS BOX基因在裸子植物中也有对应的同源基因,相关证据未来可以对真花学说和一统理论进行进一步检验,从而最终分辨出哪个是真李逵哪个是假李逵。

6 关于潘氏真花的轶事与反思

如果没有潘广先生(1920—2014)和他穷尽一生的坚持和追求,潘氏真花是无从重见天日的。潘广先生早在40多年前被下放到辽西农村的时候就在辽西收集了潘氏真花的标本,也曾在国际会议上和文章中宣告被子植物在侏罗纪的存在。但是由于种种原因,没有得到广泛的承认和支持,后半生饱受非议。现在潘氏真花作为被子植物发表不仅恢复了潘广先生的声誉,彰显了潘先生远见卓识及其追求真理、不畏权威的精神,而且再次以实例告诉人们坚持真理需要多大的勇气和牺牲以及错误理论的危害之大。在建立创新型国家的今天,潘先生的这种精神和牺牲是最为珍贵的,也是最为需要的。

(2015年9月23日收稿)

[1] ARBER E A N, PARKIN J. On the origin of angiosperms [J]. Journal of the Linnean Society of London, Botany, 1907, 38(263): 29-80.

[2] WANG X. Schmeissneria: An angiosperm from the Early Jurassic [J]. Journal of Systematics and Evolution, 2010, 48(5): 326-335.

[3] WANG X, DUAN S, GENG B, et al. Schmeissneria: A missing link to angiosperms? [J]. BMC Evolutionary Biology, 2007, 7: 14. doi:10.1186/1471-2148-7-14

[4] WANG X, WANG S. Xingχueanthus: an enigmatic Jurassic seed plant and its implications for the origin of angiospermy [J]. Acta Geologica Sinica, 2010, 84(1): 47-55.

[5] LIU Z J, WANG X. A perfect flower from the Jurassic of China [J]. Historical Biology, 2015. doi: 10.1080/08912963.2015.1020423.

[6] DUAN S. The oldest angiosperm—a tricarpous female reproductive fossil from western Liaoning Province, NE China [J]. Science in China D, 1998, 41(1): 14-20.

[7] WANG X. The dawn angiosperms [M]. Heidelberg: Springer, 2010: 236.

[8] SUN G, DILCHER D L, ZHENG S, et al. In search of the first flower: a Jurassic angiosperm, Archaefructus, from Northeast China [J]. Science, 1998, 282(5394): 1692-1695.

[9] WANG X, ZHENG X-T. Reconsiderations on two characters of early angiosperm Archaefructus [J]. Palaeoworld, 2012, 21(3/4): 193-201.

[10] SUN G, JI Q, DILCHER D L, et al. Archaefructaceae, a new basal angiosperm family [J]. Science, 2002, 296(5569): 899-904.

[11] JI Q, LI H, BOWE M, et al. Early Cretaceous Archaefructus eoflora sp. nov. with bisexual flowers from Beipiao, Western Liaoning, China [J]. Acta Geologica Sinica, 2004, 78(4): 883-896.

[12] LENG Q, FRIIS E M. Sinocarpus decussatus gen. et sp. nov., a new angiosperm with basally syncarpous fruits from the Yixian Formation of Northeast China [J]. Plant Systematics and Evolution, 2003, 241(1/2): 77-88.

[13] WANG X, ZHENG S. The earliest normal flower from Liaoning Province, China [J]. Journal of Integrative Plant Biology, 2009, 51(8): 800-811.

[14] HOCHULI P A, FEIST-BURKHARDT S. Angiosperm-like pollen and Afropollis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland) [J]. Frontiers in Plant Science, 2013, 4: 344.

[15] CORNET B. The reproductive morphology and biology of Sanmiguelia lewisii, and its bearing on angiosperm evolution in the Late Triassic [J]. Evolutionary Trends in Plants, 1989, 3(1): 25-51.

[16] SOLTIS D E, BELL C D, KIM S, et al. Origin and early evolution of angiosperms [J]. Annals of NY Academy of Sciences, 2008, 1133: 3-25.

[17] WU Z-Y, LU A-M, TANG Y-C, et al. Synopsis of a new“polyphyletic-polychronic-polytopic” system of the angiosperms [J]. Acta Phytotaxonomica Sinica, 2002, 40(4): 289-322.

[18] WANG X, LUO B. Mechanical pressure, not genes, makes ovulate parts leaf-like in Cycas [J]. American Journal of Plant Sciences, 2013, 4(12A): 53-57.

[19] HERR J M Jr. The origin of the ovule [J]. American Journal of Botany, 1995, 82(4): 547-564.

[20] LIU W-Z, HILU K, WANG Y-L. From leaf and branch into a flower: Magnolia tells the story [J]. Botanical Studies, 2014, 55: 28.

[21] SKINNER D J, HILL T A, GASSER C S. Regulation of ovule development [J]. Plant Cell, 2004, 16(supp1): S32-S45.

Jurassic flower fossils and the origin of angiosperms

WANG Xin①, LIU Zhongjian②

①State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS, Nanjing 210008, China; ②National Orchid Conservation Center of China and Orchid Conservation and Research Center of Shenzhen, Shenzhen 518114, China

Understanding on the history of angiosperms is hinged with our appreciation of the relationship among extant angiosperms. Formerly European and American palaeobotanists believed that angiosperms cannot be older than the Cretaceous, leaving the origin of angiosperms as if a sudden explosion during the Early Cretaceous. But molecular clock and systematic analysis suggested that angiosperms should have been in place in the Triassic or at least the Jurassic, but this point of view lacked fossil support. Therefore the fates of angiosperm evolution hypotheses are hinged with the existence of fossil flowers in the Jurassic. Herein we introduce three taxa of angiosperms from a single Jurassic fossil locality in western Liaoning, China, confirming the existence of angiosperms in the Jurassic, advancing a new theory on the homology of angiosperm gynoecium, and paving the road for further development of plant systematics.

flower, angiosperm, origin, Jurassic, systematics, palaeobotany, Unifying Theory

(编辑:段艳芳)

10.3969/j.issn.0253-9608.2015.06.006

†通信作者,E-mail:xinwang@nigpas.ac.cn