我国基础教育学生能力培养目标问题的重新审视

周仕徳

(岭南师范学院 教育科学学院,广东 湛江524048)

一、问题缘起

2013年开始,我国政府启动“我国基础教育和高等教育阶段学生核心素养总体框架研究”重大项目。该项目力图通过开展深入的基础理论研究和国际比较研究,在充分调研的基础上,结合我国实际,对学生核心素养的概念和内容进行深入研究,制定我国基础教育阶段和高等教育阶段学生核心素养的总体结构框架,并依据总体框架研制不同教育阶段学生核心素养的结构模型,进一步形成可操作、可测量、可评价的指标体系。明显看到,我国开始注重“如何在教育过程中着力培养学生的核心素养”问题,而这个改革将对“我国的基础教育培养什么样的人”产生重大影响。

本研究将转换视野,不直接对核心素养的概念、途径、功能等方面进行阐释,而从能力视角来反思我国基础教育在对待此类重大问题上的历史镜像。“每一代人对于如何设计他这一代人的教育,都有一种新的愿望。”[1](P23)面对全球化的时代,教育的目的是什么?面对未来的挑战与不可知的变迁,我们的公民应该具备什么样的核心素养?迎向全球化的挑战,哪些关键的能力是未来公民所应具备的?长期以来,国家教育政策文本的表述紊乱,学界关于“对基础教育究竟培养学生何种能力问题”观点各异,能力的基本理论认识也缺乏学术史的梳理,基础教育课程标准中对学生应具备的关键能力缺乏比较一致的认识指引,因而该问题很有必要引起我们的关注。

二、国际视野下基础教育学生能力取向

“重视能力”在国际上已引起重视且越来越聚焦于培养学生的关键能力。1996年联合国教科文组织(UNESCO)在《学习:财富蕴藏其中》(Learning:The Treasure Within)报告书中提出“四大学习支柱”:学习认知(Learning to know);学习做事(Learning to do);学习与他人相处(Learning to live together);学习自我实现(Learning to be)。2003年增加了学习改变(Learning to change)。知识社会的学习尤重培养能力的学习,这种能力发展导向的学习已广受UNESCO、OECD及欧盟等国际组织重视。至此,以培养“关键能力”为主轴的教育在各国掀起风潮,且已逐渐呈现在课程或政策指导文件中。虽用词不一,如有Cross-curricularability(英国)、Key Skills(芬兰)、Basic Skills(加拿大)、Core Skills(苏格兰)、Key Competencies(欧盟)、Key Competency(纽西兰)等,但无法掩饰能力培养已受到各国重视,且越来越多国家的学校领导者都意识到,没有21世纪的能力,学生只能获得过去可以成功的条件,而非明天可以成功的世界。所以,不仅企业界,甚至教育界本身,也越来越重视关键能力的培养。

欧盟((European Union)将“关键能力”定义为:一个人要在知识社会中自我实现、社会融入以及就业时所需的能力。其定位乃是:在基础教育与训练阶段结束之前,年轻人应该要发展出这些能力,以使他们能过着成年生活,并且能够进一步发展、维持与更新这些能力,养成终身学习的习惯。2005年欧盟《终身学习关键能力:欧洲参考架构》(Key Competences for Lifelong Learning:A European Reference Framework)正式提出八大关键能力①[2](P10~18):母语沟通能力;外语沟通能力;数学算数能力和科学与技术能力;数位能力;学习如何学习;人际、跨文化以及社会能力和公民能力;企业与创新精神;文化表现。旨在通过关键能力的界定与培育,培育欧洲人民成为终身学习者。特别指出的是欧盟的“关键能力”架构适用于整个教育与训练体系,故未再区别不同教育年段的基本能力或进阶能力。关键能力的培养成为欧盟各国面对21世纪社会经济发展与提升国家竞争力最有力的依靠,它着眼于全球化的知识经济,因应个人自我实现、社会融入与就业时所需的能力而提出,其发展与修订皆根据具体的实证资料。其关键能力展现的是欧盟各国共有的价值观,包括知识即是力量、积极主动的公民参与、充分就业与冒险创新的能力,以及终身学习等。

美国提出了培育21世纪人才核心能力之架构的“21世纪技能”的三大关键能力,包括[3]:生活与职业能力(Life and Career Skills),学习与创新能力(Learning and Innovation Skills),信息、媒体与科技能力(Information,Media and Technology Skills)。其三大关键能力的具体内容主要分为核心课程(英文、阅读与语言艺术、世界语言、艺术、数学、经济、历史、政府与公民)、21世纪议题(全球化思维、财务、经济、商业与企业素养、公民素养、健康素养)、学习与创新的技能(创造力与创新技能、批判思考与问题解决技能、沟通与合作能力)、信息媒体与科技的能力(信息能力、信息、通讯与技术能力)、生活与职业技能(弹性力与适应力、进取心与自我决定、社会与跨文化能力、生产力与绩效能力、领导与责任能力),以及建立21世纪教育支持系统(21世纪标准与评量、21世纪课程与教学、21世纪专业发展、21世纪学习环境)。“21世纪技能”整合了21世纪社会与人的发展的需求,代表着美国当今教育改革的最新思路与发展走向。2010年6月2日,美国全国州长协会(National Governors Association,NGA)和各州教育长官委员会(Council of Chief State School Officers,简称CCSSO)所设立的全国统一的“美国共同核心州课程标准”定稿并公布,其目的在于统一美国K12年级课程标准,以确保学生作好“升学和就业的准备”,从而提升美国在国际上的竞争力,以使培养“21世纪技能”目标真正落实在课程改革实践之中。

澳大利亚在2012年5月重新整合修订《澳大利亚课程纲要》,并提出七项“关键能力”:读写能力(Literacy)、算术能力(Numeracy)、信息和通讯技术能力(Information and Communication Technology)、批判和创造性思维能力(Critical and Creative Thinking)、个人和社会能力(Personal and Social Capability)、道德品质行为能力(Ethical Behaviour)、跨文化理解能力(Intercultural Understanding)。[4]其7具体内容纳入到澳大利亚课程统筹规划设计之中,而其规定的“关键能力”对于所有的学生、所有的学习领域都是必须遵循的,称之“为工作、为教育、为生活的关键能力”,所强调的并不是某个学科或某一职业领域所具有的知识和技能,而是学生终身发展所需要的能力,是学生在终身学习和工作中所必须拥有的解决问题的方法和能力以及在社会中交往的能力。澳大利亚通过官方制定并颁布详细的学习课程领域来完成这一重任,规划为英文、数学、科学、人文与社会科学(历史、地理、经济学和商业、公民与公民意识)、艺术、健康和体育、语言、技术(设计和技术、数字技术)八个学习领域和三个跨课程重点领域(原住民历史和文化、亚洲及澳洲与亚洲的交往、可持续),要求在八个学习领域和三个跨课程重点学习领域里面全面贯彻和渗透七大“关键能力”。2012年12月13日正式颁布并实施英语、历史、数学和科学四个学习领域的课程。

纵观欧盟、美国、澳大利亚学生关键能力的建构,可以看到:美国不是单独一套制度,而是各州存在差异;欧盟是单独一套系统,但因时、因地制宜;澳大利亚则是单独一套政策,并且是倾全国之力在规划执行。其共同的焦点在于,以往只强调知识导向的教育方针,已经难以适应变化多端的社会冲击,必须培养可以适应未来生活需求的基本能力,以促进国家的发展和进步。

三、能力概念及其教育意蕴指向

何谓能力?国内典型教材及有关著作中对能力所下的定义,说明各书在用词上虽有不同,但归纳起来大致上都把它理解成:为完成活动提供条件的心理特征,或者是顺利完成活动并影响活动效率的心理特征。早在1987年,黄庚生[5]提出能力应该理解成,为顺利完成活动提供可能性的并影响活动效率的个别的个性心理特征。学者吴红耕、皮连生[6]主张区分两个能力概念:一个作为发展结果的能力,另一个作为教学结果的能力。从国际来看,能力概念的变迁趋势是有迹可循的,其在发展初期以行为主义为宗,例如美国在20世纪70年代发展的课程纲要中将能力分解成一系列的行为。20世纪80年代的能力概念逐渐被认知论所取代,如当时的法国在实验心理学影响下,从个体的内在生物机制来定义之,能力在此观点下等同于智力。此时有些美国学者也开始从认知的角度,将能力定义为个体在情境中对本身知识、技能、态度的运用,在认知观点下的能力概念变成“智识(Intellegence)的总和”,智识(或智力)变成了能力的代名词。从语言教学的观点建议教学应发展沟通的能力,亦即强调能力的功能性,将语言的内在潜力通过应用表现出来。由此可看出情境在能力概念的研究中已逐渐受到重视。从80年代后期开始,另一股与认知论并行的潮流是职场工作分析,这个观点对于职业教育的影响尤其重要。以职场工作为研究对象的劳动学,从工具主义的资格或认证观点走向相对主义的能力观点,后者意指个人的能力并非静止不变,而是随着情境而改变。这个观点比较强调实作与后设认知,而非知识本身或对知识的精熟。自20世纪70年代美国采用行为主义取向的课程后,能力本位便成为课程设计的主流,将能力分析成行为清单的研究取向也自此蔚为风潮。尽管“培养能力”这个教育目标自古至今未曾改变,但能力的内涵却已随时代迁移而呈现差异。经济环境的快速变化以及全球化带来了竞争市场,同时使得工作环境更为复杂,单纯完成交付任务的基本知识和技能已不敷工作场域所需,而是更需要社会的、情意的、合作的、创造的等特质,强调人类资源经营观点以及具有自主特征的专业化也逐渐受到教育和企业的重视。在此背景下,能力一词的定义逐渐发生了转变。

观察国内外学界对能力概念的认识,我们不难发现,能力概念不外乎两类:理论型和操作型,其应该体现出来的特征在于:重视表现的结果,强调实践的意义,以及知识、技能与情意因素的综合表现。概言之,能力是需求取向的,必须符合社会发展和个人的需要、工作或挑战,是和专业的职位、社会角色、个人计划紧密相关的;是可以从学习中获得的,经过教学的、社会的或动机的刺激,在一定境遇条件下,能力是可教的、可学的;是涉及认知和非认知因素,情感、态度、价值观和技能等多方位的整合化。因此,教育意义上的能力概念是一个综合体,在综合体的层面上会聚焦其特定的某些关键性要求,这样的能力特征8才能在教育范畴内得到最大张力。

四、我国基础教育建构学生能力存在的问题

1.从我国基础教育改革颁布的指导文件来看,对于“基础教育要培养的学生能力到底是什么”,颁布的教育改革文本都缺乏明确和一致的目标;有关构建学生能力的一些叙述性要求,存在随意呈现和重复累赘等问题

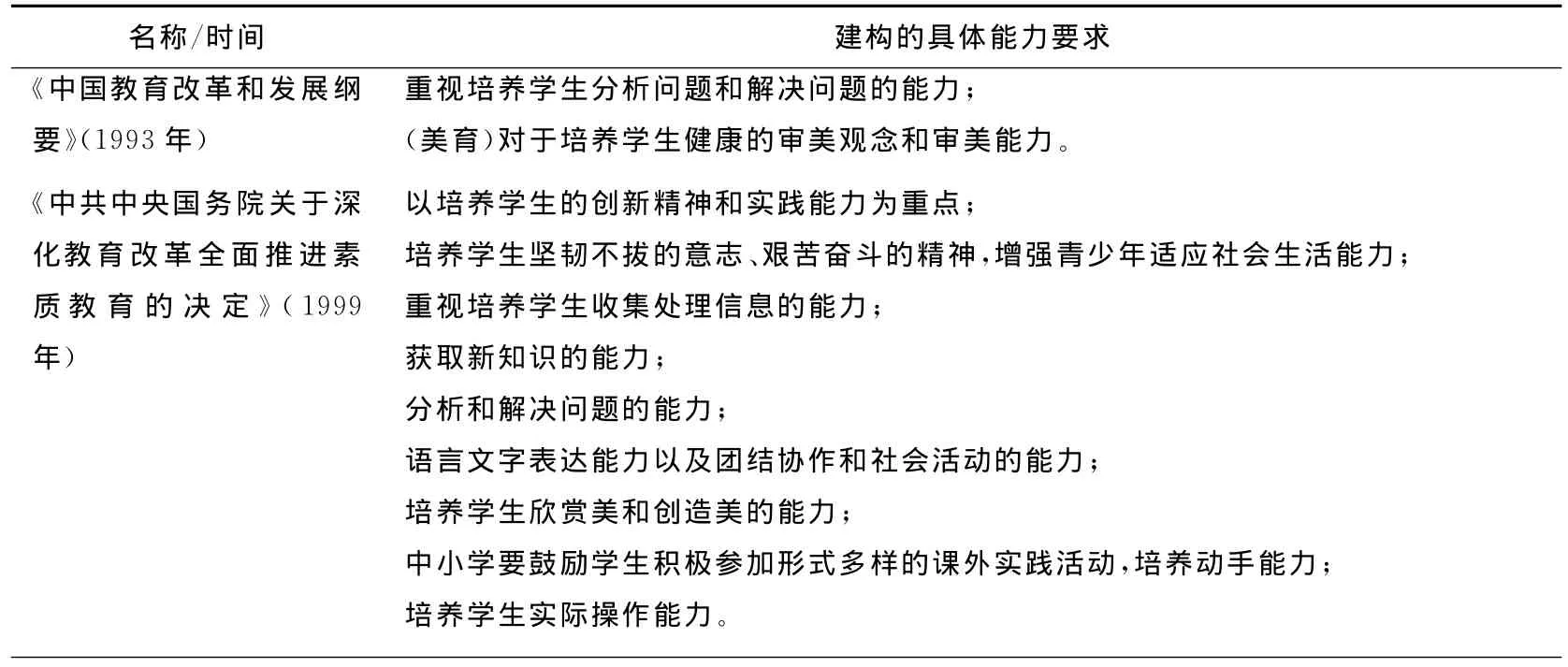

据笔者查阅,最早直接论及能力问题的是1993年颁布的《中国教育改革和发展纲要》,其提及了“重视培养学生分析问题和解决问题的能力”和“(美育)对于培养学生健康的审美观念和审美能力”的要求。1999年颁布的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出“实施素质教育,就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点”、“增强青少年适应社会生活的能力”、“重视培养学生收集处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力、语言文字表达能力以及团结协作和社会活动的能力”、“培养学生欣赏美和创造美的能力”的要求。2001年颁布的《国务院关于基础教育改革与发展的决定》提出“重视培养学生的创新精神和实践能力”、“培养学生收集、处理和利用信息的能力”、“培养学生提出问题、研究问题、解决问题的能力”、“提高学生语言文字应用能力”的要求。2001年颁布的《基础教育课程改革纲要(试行)》则提出“培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力”、“(义务教育课程标准)着眼于培养学生终身学习的愿望和能力。(普通高中课程标准)为培养学生的生存能力、实践能力和创造能力打下良好的基础”。2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》指出,要加快解决经济社会发展对高质量多样化人才需要与教育培养能力不足的矛盾,坚持能力为重,提出“着力提高学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力”、“着力提高学生的学习能力、实践能力、创新能力”、“(高中阶段教育)注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力”的要求。国家基础教育改革纲要性文本应该是指引基础教育变革和体现社会发展需要的蓝本,遗憾的是,1993—2010年的5个权威性的文本所涉及的能力要求缺乏统整性,摇摆性很大。理论上而言,基础教育改革文本所规约的具体能力要求应该具有相对的聚焦性,而实际上教育改革文本要求的能力目标却缺乏一致性(见表1)。

表1 我国涉及基础教育的5个指导性文本对学生能力具体要求一览表

(续表)

2.从20世纪以来我国颁布的学科课程纲要、教学大纲和课程标准官方文本来看,其规定的能力要求,在“学前教育—义务教育—高中教育”或“低年级段—中年级段—高年级段”的不同学段范畴内尚无一个逻辑比较严谨和令人信服的能力维度和体系框架。对于课程实施中的能力目标及如何进行能力培养缺乏明确的指向

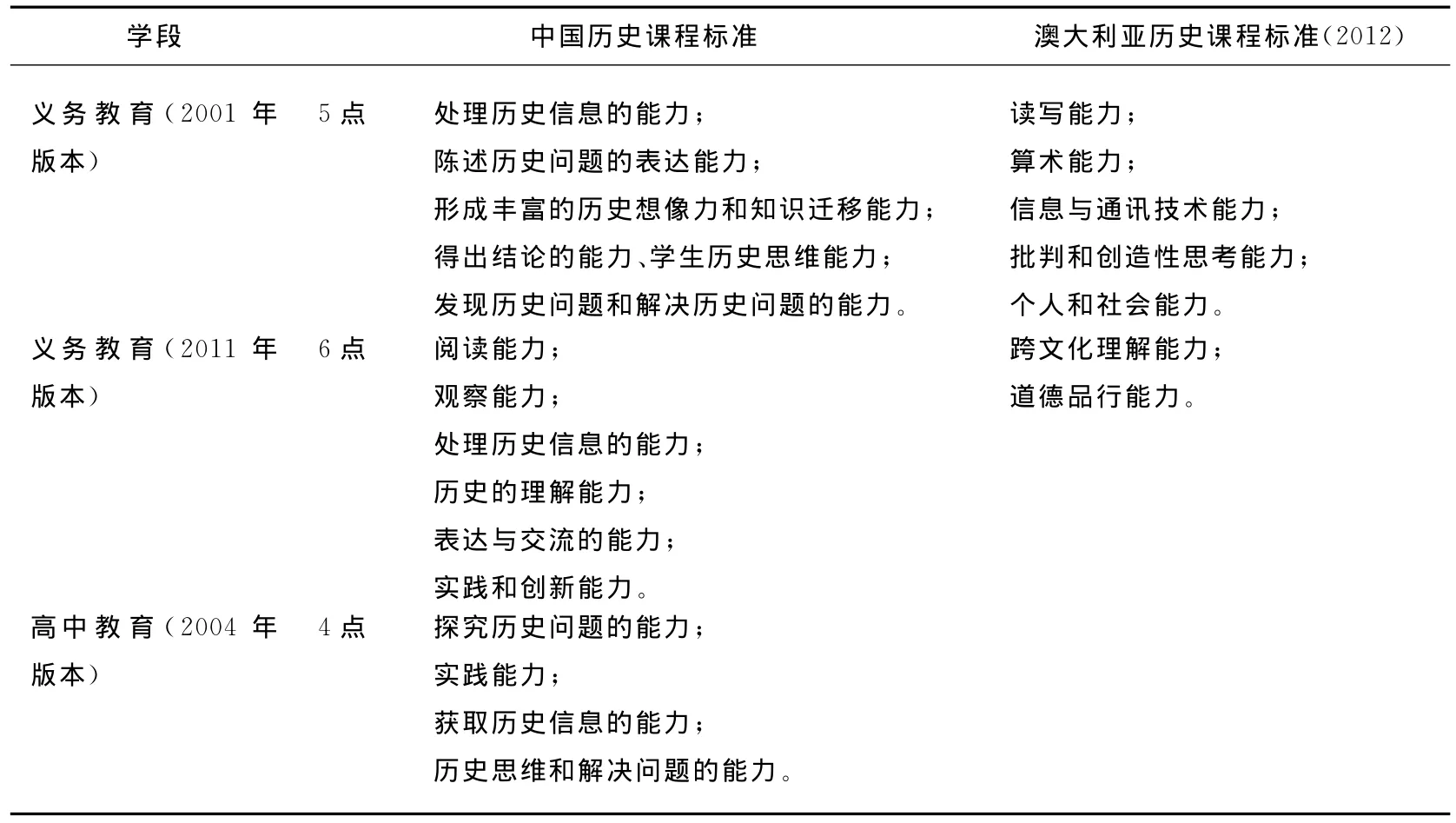

为了更好地说明这种现象,笔者以我国官方颁布的基础教育历史学科文本[7](P5)为例作微观实证剖析。1923年,在教学目的中第一次出现“研究人类生活状况之变迁,以培养学生适应环境、制御天然的能力”话语;1929年提出“观察判断的能力”;1932年提出“培养其观察判断之能力”;1956年提出“培养学生运用马克思列宁主义观点来理解历史的能力”;1978—1986年提出“运用历史唯物主义基本观点观察问题和分析问题的能力”。1988年、1992年提出“认识和表述历史的能力;培养学生初步运用历史唯物主义的基本观点观察问题、分析问题的能力”。1990年回到“运用历史唯物主义基本观点观察问题和分析问题的能力”。1996年提出“培养学生阅读、理解、分析历史资料的能力和阐述历史问题的能力”;2000年改为“培养学生的历史思维能力;增强学生自主学习的能力;参与社会实践活动的能力”;2000年增加新内容为“注意培养学生的创造性学习能力;增强学生自主学习和探究的能力;培养学生解读、判断和运用历史资料的能力;发展学生的历史思维能力;提高分析问题和解决问题的能力”;2001年义务教育(实验稿)提出的能力要求为“获取并处理历史信息的能力,陈述历史问题的表达能力。形成丰富的历史想象力和知识迁移能力,初步形成在独立思考的基础上得出结论的能力”;2011年修订为“提高历史的阅读能力和观察能力,处理历史信息的能力,逐步提高对历史的理解能力,提高表达与交流的能力”;2004年《高中(实验稿)》提及“实践能力;获取历史信息的能力;培养历史思维和解决问题的能力”。如此诸多的能力要求,对于“到底要什么能力”,我们缺失理论指引和标准规范。为了更好地说明这一问题,笔者将以中国和澳大利亚最新的历史学科作为示例(见表2)。

表2 最新中、澳历史学科课程标准文本中能力要求比较表

五、思考

“所谓的普通教育,也就是学会使用科学知识和表达思想的工具,只有在它培养了人们从事职业的能力时才能获得其充分的意义,也才能获得最强大的动力。……如果教育在培养和提高能力这个意义上越是普遍化,那么它的实际成效也就将越大。”[8](P58)欧盟教育改革过程中厘定了:母语沟通能力;外语沟通能力;数学算数能力和科学与技术能力;数位能力;学习如何学习;人际、跨文化以及社会能力和公民能力;企业与创新精神;文化表现八大关键能力。美国提出了:生活与职业能力;学习与创新能力;信息、媒体与科技能力三大关键能力。澳大利亚着重培养读写能力、算术能力、信息与通讯技术能力、批判和创造性思考能力、个人和社会能力、跨文化理解能力、符合道德规范的品行能力七大关键能力。通过基础教育建构学生什么样的能力,上述国家教育政策和课程纲要文本表述非常清晰和明白,以至于对不同学科课程标准中是如何体现和具体实施这些能力都作了明确的规定要求。

梳理我国1993—2010年的基础教育国家五大政府性文本内容,清末以来至2011年颁布的各个学科《义务教育课程标准》和2004年各个学科的《高中课程标准》中,始终都没有一个相对统一的能力标准体系,表述多样、重复啰嗦。各个学科标准中的能力目标与教育政策和课程纲要的能力目标三者之间表述各异,没有站在未来社会发展需要、教育目标追求、学科教育本身、本土课程建设作统整性的规划设计,对于建构学生能力未见前瞻性与积极性的呈现。“真正的教育过程,不是集中在随意确定为教育内容的知识体系上,而是集中在人的需要、他的愿望、他与由客观物体和人构成的世界之间所保持的活的联系上。……任何教育的内容,不管它的重要性和价值有多大,倘若它是外向的,倘若它并不适用于受教育者的能力和反映,那么,从教育上讲,都是毫无意义的。”[8](P129)这或许是当前我国基础教育学生能力培养目标需要思考和谨慎处理的地方,而这无疑对我国核心素养标准体系构建有重要的促进作用,也会在真正意义上对我国今后基础教育学生能力培养目标的理论研究和实践导向有重要的价值。

注释:

①其实早在2002年,继欧盟会议提出了八大关键能力之后,为了解各国当时在义务教育阶段对于关键能力之理解与处理方式,曾经进行一次大规模的调查活动,称为“关键能力调查”(参与国家有奥地利、比利时、塞浦路斯、捷克共和国、德国、希腊、西班牙、芬兰、法国、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、瑞典和英国)。其目的在于调查:该国认为哪些关键能力具有何种重要程度、有关关键能力的课程改革范围如何、学校中课外活动与跨学科课程目标如何被支持等问题。

[1] [美]布鲁纳.教育过程[M].邵瑞珍,译.北京:文化教育出版社,1982.

[2] Commission of the European Communities(2005).Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council,COM (2005)548final,recommendation of the European parliament and of the council of 18December 2006,on key competence for lifelong learning[R].Brussels:Commission of the European Communities.

[3] Partnership for 21st Century Skills(2009).21st Century skills,education and competitiveness:A resource and policy guide[M].Tuscon,AZ.

[4] 课程教材研究所.20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编(历史卷)[Z].北京:人民教育出版社,2001.

[5] 黄庚生.关于能力概念的几点看法[J].上海师范大学学报,1987(2).

[6] 皮连生.心理学中的能力、知识和技能概念的演变及其教学含义[J].课程·教材·教法,2011,(11).

[7] Australian Curriculum,Assessment and Reporting Authority 2012.The Shape of the Australian Curriculum[R].2012.

[8] 保尔·朗格朗.终身教育引论[M].周南照,陈树清,译.北京:中国对外翻译出版公司,1985.