绿色化学思想在实验教学中的渗透

桂惠霞

摘 要 在日常生活中经常听到雾霾天气、白色污染等词语,这些污染的存在主要是由于化工业的迅速发展。化学教师有责任和义务为学生讲解绿色化学的知识,让他们在一些实验设计中体会绿色化学思想的内涵,用绿色化学思想去设计实验、运用知识、回馈生活。

关键词 绿色化学;实验教学;

中图分类号:G633.8 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2015)07-0142-03

1 绿色化学思想的基本内容

1990年,美联邦政府通过了“防止污染行动”的法令,将污染的防止确立为国策。该法案条文中第一次出现了“绿色化学”一词,以突出化学对环境的友好。绿色化学又称环境无害化学、环境友好化学或清洁化学,核心内容是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境造成的污染。绿色化学的研究主要是围绕化学反应、原料、催化剂、溶剂和产品的绿色化展开的。在获取新物质的化学反应中,反应物中原子全部转化为欲制得的产物即原子利用率为100%(原子经济性)。原子的利用率越高,意味着生产过程中废物的排放量越少,对环境的影响也越小。绿色化学不是被动地治理环境污染,是一门从源头阻止污染的化学,所以它又不同于环境保护。

目前,在人类的生产、生活中都贯穿着绿色化学的思想,如使用节能灯、太阳能热水器、绿色冰箱,少使用一次性筷子、塑料袋、难降解餐盒等,处处体现了节能、减排、高效的思想。

2 绿色化学思想在实验教学中的渗透

一些生产、生活中新产品的制备离不开化学实验,实验教学中的化学实验是最基础的,不论是生产、生活中用到的新产品,还是课堂教学中的新产物,其制备的实验思想都是相通的。生产、生活中贯穿绿色化学思想,实验教学中设计时原料的选取、催化剂的选择、步骤的繁简、产物的性质,均可以体现出绿色化学思想在其中的渗透。

绿色化学思想中“节能”的渗透

1)设计反应原理。在观察实验时现象要明显,这就对试剂的用量有一定的要求。有的实验是用量越多,现象越明显,有的则不一定,所以在现象与用量之间,要找到合理的平衡点,用最少的试剂达到需要的效果。如《实验化学》中硫代硫酸钠溶液与硫酸溶液的实验,如果用浓度太小,耗时太久,不符合课堂效率。既然试剂不能少,那可以改变一下合成路线,不过实验的探索免不了失败,需要无数次被打败的勇气。

下面以合成CuSO4为例来说明。

路线一:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+H2O

路线二:2Cu+O22CuO

CuO+H2SO4===CuSO4+H2O

路线三:Cu+H2SO4+H2O2===CuSO4+H2O

从原料的利用率来看,路线一中浓H2SO4只有1 mol利用,剩余的1 mol转化为污染物SO2,选取对皮肤有腐蚀性的原料浓硫酸,既不能实现原料的充分利用,而且对环境造成污染;路线二和路线三都能实现原料的充分利用,而且没有污染物产生。所以实验的设计不仅仅局限于装置的设计,合理的原料路线也是很重要的,好的开始是成功的一半。

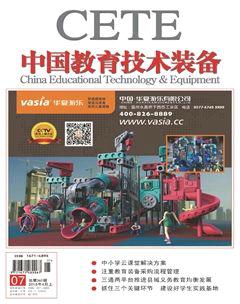

2)设计实验流程。有些实验设计的原料用量很难调整,不过可以从设计流程入手,使原料参与循环利用,避免浪费。图1是含苯酚的工业废水的处理,可循环的物质有苯酚、CaO、NaOH、CO2等四种物质,达到原料最大化利用。

绿色化学思想中“减排”的渗透 伟大的科学家居里夫人与丈夫皮埃尔·居里一起先后发现了放射性元素钋和镭,在她的指导下,第一次将放射性同位素用于治疗癌症。作为成功女性的先驱,她激励了很多人,但因接触放射性元素,死于白血病。实验的过程中无法避免接触一些有毒的物质,这或多或少对教师和学生的身体造成伤害,部分产物也会对环境造成污染。

书本的实验是许多专家经过反复验证的,所以在原理上是值得信赖和学习的。但是由于设备的限制,在课堂内做演示实验时并没有很好的尾气处理装置,导致有毒、有刺激性气味的气体逸出,影响学生学习效果和学习兴趣。如何在尊重事实的基础上既不降低他们的兴趣,又能开发他们的思维?不如让他们的智慧一起参与到实验设计中来。

1)设计防污染装置。下面以氯气的相关实验为例。

①氯气与钠的实验:取黄豆粒大的一块钠,擦去表面的煤油,放在铺有石棉和细沙的燃烧匙里加热,等刚开始燃烧时立即连匙带钠伸进盛有氯气的集气瓶里,观察发生的现象。

②氯气与铁或铜的实验:用坩埚钳夹住一束铁丝或铜

丝,灼热后立刻放入充满氯气的集气瓶中,观察实验现象;然后把少量水注入集气瓶中,用玻璃片盖住瓶口,振荡,观察溶液的颜色。

实验中会吸入一些氯气,它通过呼吸道侵入人体,对上呼吸道黏膜会造成有害的影响,还会引起咳嗽、恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻。现在有许多关于氯气的改进实验。

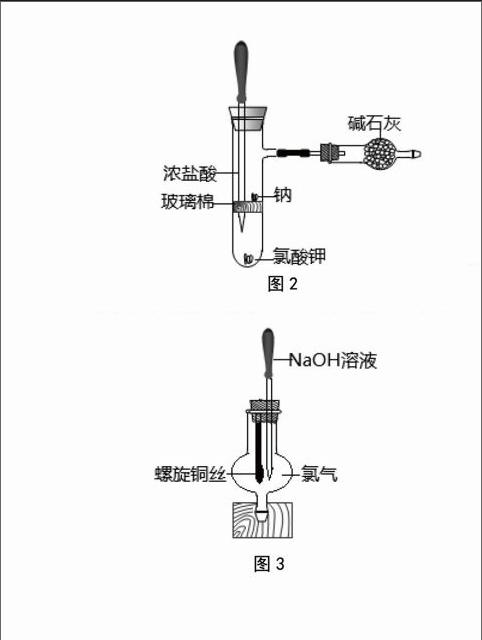

①氯气与钠的改进实验:将氯气的制备与钠的燃烧两个实验合为一体,依照图2,挤压胶头滴管,利用生成氯气放出的热量将钠融化。

②氯气与铜的改进实验:如图3所示,先在上下带塞的干燥管中充满氯气,然后取一个双孔塞,一孔插上吸有NaOH溶液的胶头滴管,一孔插螺旋铜丝,待铜丝在酒精灯上灼热后插入干燥管,实验结束再滴如NaOH溶液,防止氯气的污染。

目前一些改进实验中利用注射器的便捷,许多改进装置中有用到,如铜和稀硝酸的反应将铜丝置于注射器中,然后用注射器吸入硝酸进行反应,不过从安全性角度考虑,用量要少。

2)替代有污染物质。塑料等有些物质虽对环境有污染,但由于自身不可替代的优点,一直被人们使用。随着日益严重的白色污染,科学家不断研究塑料的替代品。其中聚乳酸可以被加工成力学性能优异的纤维和薄膜,在生物体内可被水解成乳酸和乙酸,并经酶代谢为CO2和H2O,是可降解的物质。淀粉塑料可用于制造各种容器、瓶罐、薄膜和垃圾袋,塑料中的淀粉分子降解或灰化后,形成二氧化碳气体,不对土壤或空气产生毒害,并且它在各种环境中都具备完全的生物降解能力。这些新物质虽不是课内实验得来,但对科学素养的形成有一定的指导意义。endprint

3)使用无毒溶剂、催化剂。水是应用最广泛的无机溶剂,在无机实验中是必不可少的物质,但是在有机实验中,酒精、汽油、氯仿及丙酮等是常用的有机溶剂。尤其是酒精,它既可以与水互溶,又可以与有机物互溶,而且易挥发、无毒,是作溶剂的很好选择。例如:生活中用到的碘酒,草叶中黄酮类物质的提取,许多制备实验中无机晶体如摩尔盐的洗涤。

苏教版《实验化学》中对于过氧化氢分解反应催化剂的选择上,分别选用CuO、Fe2O3、新鲜动物肝脏作为催化剂,研究催化效果。新鲜动物肝脏含过氧化氢酶,催化效率高,是一种典型的绿色催化剂,但由于自身的特性,如具有高度的专一性,高温下催化剂活性降低等特点,使其只能针对某类物质在一定温度范围内进行催化。除此之外,绿色催化剂还有电极催化剂、光催化剂、膜催化剂等,许多还在研究阶段,采用绿色催化剂是实现生产零污染的一个必然趋势。

绿色化学思想中“高效”的渗透 绿色化学思想中的高效是指在相同的实验时间内或更短时间内,学生能最大程度了解实验原理,明白实验步骤,观察实验现象,得出实验结论,并留下深刻记忆。为了让学生较好地掌握实验要领,教师一般采用预先强调、学生实验、纠错、再强调,强调了多遍之后还是有部分学生没记住,可能他们第一次就没认真看演示实验或真正动手实验,导致教师再强调也无济于事。所以课堂内吸引学生的注意力对实验的高效有重要的作用。

下面以一位教师配制溶液的课堂片断为例。该教师取出少量高锰酸钾固体溶于水,学生看紫色溶液出来都在期待他的下一步操作;他将高锰酸钾溶液直接倒入容量瓶,顺手拿了张抽纸将容量瓶外壁擦了擦。学生在下面议论:“漏出来了,应该用玻璃棒引流。”接着他又拿了张抽纸将烧杯内壁擦了擦,纸又变紫色了,学生又在下面议论:“浪费了,要把烧杯中的溶液转移到容量瓶中。”这位教师能把传统的无色溶液的配制改为有色,增强了视觉冲击,从而引导学生去探究引流和洗涤的要领。这种颜色的改变对于课本实验而言也是一种提高课堂效率的设计。建议教师平时在进行演示实验如滴定管和移液管的使用时,也可以用这个方法,让学生能更清楚地观察实验,而不仅仅是坐在前几排的学生,这样可以加深学生的印象。

3 绿色化学思想在科学中的前景

与生活息息相关的一些用品,如绿色农药(超高低毒农药、氨基酸类农药)、生物柴油的生产,超临界二氧化碳替代有毒、有害溶剂的发展,一些“绿色化学挑战奖”的设立,都显示了绿色化学思想在现在和将来是制备新物质的灵魂思想。世界自然基金会和联合国环境规划署联合发表的《2000年地球生态报告》显示,若按现在速度消耗地球资源,会在2075年耗尽。从废泡沫塑料中回收苯乙烯等原料进行循环利用,是一条实现化工业可持续发展的有效途径。海、陆、空的污染让人们不得不重视制备无毒、无污染的新物质是地球和人类迫切需要的,这就预示了绿色化学思想在科学中的不可替代性。

4 结束语

化学实验是化学教学的根基,有助于培养学生的观察现象、分析问题、解决问题的能力,原有实验的不足促使学生有改良的期望,更有助于学生创新思维的开发、学科素养和探究精神的培养,激发学生学习化学的兴趣,让兴趣作为他们思维前行的动力,为学科、为生活增添一抹绿色。■

参考文献

[1]万辉霞.巧做钠与氯气反应试验[J].中学化学,2014(1).

[2]周春美.巧借干燥管对氯气性质演示实验的微型化改进[J].中学化学,2014(2).

[3]陈海萍,李敏.巧妙运用课堂教学资源 提高课堂实验教学有效性[J].化学教与学,2014(2).endprint