我国城市社区居家养老模式研究

摘要:根据国家公布的数据显示,我国的人口年龄结构已经呈现较为严重的老龄化趋势,并且我国的老龄化与工业化、生产社会化、商品化以及人口再生产的现代化等现代化进程呈现结构性失调,即出现了"未富先老"的特征。与这一人口年龄结构背景相对的是我国传统的家庭养老模式和社会机构养老模式不能有效完成新形势的养老任务,作为英美养老经验"舶来品"的社区居家养老模式则结合了上述两种养老模式的优势,并能为我国的养老模式提供借鉴。为此,本文结合社区居家养老模式的国外经验和国内研究成果,对社区居家养老模式进行了阐释,并通过社会调查的方式对津市市的养老意愿、养老需求、社区养老模式满意度等进行了数据收集和分析,最终通过理论模式的阐释和数据经验的分析,对我国的社区居家养老模式的完善提出政策建议。

关键词: 老龄化;社区居家养老模式;现状调查;政策建议

社区居家养老模式背景:未富先老及传统养老模式衰微

根据国家统计局发布的统计公报显示,截至2013年底,我国60岁及以上老年人口已经达到2.02亿,占总人口的14.9%,超出了10%的国际警戒线,其中65岁及以上老年人口1.3亿,占总人口的9.7%,这充分表明我国已经进入老龄化国家的行列。据估计,到本世纪中叶,我国老年人口将达到4亿,约占总人口的26.53%,届时每4个人中就有一位老年人。与一些发达国家相比,中国老龄人口基数之大,增长速度之快,都是前所未有的 。与发达国家人口老龄化发展进程不同的是,中国人口的老龄化并没有伴随着工业化、城市化、生产社会化和商品化,以及人口再生产的现代化,而是在未完成现代化之前,在社会经济发展水平较低的情况下直接到来,即中国老龄社会呈现出“未富先老”的显著特征。

人口老龄化所带来的直接问题就是养老问题,这不仅是个人和家庭需面临的实际问题,也是整个社会关注的焦点问题,尤其是在当前我国社会保障体系尚未完整建立起来的前提下,汹涌而来的银发浪潮使我国在养老方面面临诸多压力。受传统孝道文化的影响,我国当前实行的养老模式主要以家庭养老为主,但随着社会经济条件的变化以及计划生育政策实施的影响,传统的家庭养老模式承受着家庭结构日趋小型化、家庭照料资源短缺和家庭集体意识淡化等各方面的冲击,养老功能日益弱化。与家庭养老相对的社会养老一般是在生产力水平高度发达、社会财富十分富裕时,老年人的经济供养完全有社会负责时形成的 ,并且社会机构养老因受传统文化、服务内容和运营机制等因素的制约也逐渐不被社会尤其是老年人认可和接受。在这两种模式弱化的同时,以社区为依托的居家养老模式日渐受到人们的普遍认可,目前中国很多城市正在进行居家养老模式的试点与推广,取得了一定成效的同时,也因为尚处于摸索阶段而凸显出不少问题。

社区居家养老模式溯源:英、美、日经验探索

从模式的发展溯源看,社区居家养老模式起源于英美等老牌工业化国家,由于受国家经济发展和医疗卫生水平的影响,发达国家往往较早的进入老龄社会,而以英国为首的欧洲、美国、和日本作为世界上人口老龄化最严重的国家和地区,在面对汹涌而至的“银发浪潮”时均采取了不同内容和形式的养老模式,在长期的探索中这些国家形成了相对比较完善的老年服务体系

英国的社区照顾模式包含两个概念,即“社区内照顾”(care in the community)和“由社区照顾”(care by the community)。社区内照顾强调空间理念,是指在社区内由专业工作人员对有需要的人进行照顾;由社区照顾是指由家人、朋友、邻居及社区志愿者为有需要的人所提供的照顾。社区照顾模式始于50年代福利院舍照顾模式给被照顾者带来的心理压抑和给政府带来的财政负担、而后让找老年人在熟悉的环境中被照顾的形式逐步发展起来,并于90年代被英国政府正式将养老问题纳入社区,并通过制定法令的形式明确提出对老年人采取社区照顾的模式。

美国居家养老的运行机制又称退休社区模式,“退休社区”是美国政府根据美国人口结构变化为老年人退休后提供的一种住宅选择,主要通过包括如下五种形式:“退休新镇”、“退休村”、“退休营地”、“老人照顾中心”和“继续照顾退休社区” 另外,美国的社区居家养老还包括让老人在退休后仍然在自己熟悉的社区和环境中生活的“自然退休社区” 和提供专门的生活照料和居家服务的“居家援助式”模式 。

日本的社区居家养老模式源于日本称重的老年化负担,从20世纪60年代开始推行社会养老, 到80年代,日本力图把老年人福利中心转移到居家福利模式上,强调建立以家庭或亲属护理为前提,以公共福利服务与市场服务为补充的依托社区的家庭养老服务方式。2000年日本开始实行护理保险制度 ,并在2004颁布实施《护理社会保险法》,这是二战后的日本在社会福利体制上作出的结构性的变革,旨在解决老年人的护理照料负担,让老年人回归社区,回归家庭。

在英美日的社区居家养老的经验中,我们发现社区居家养老模式是一种建立在国家制度与政策法律管理保证的前提下,以社区养老网络为基础,利用家庭的核心地位和社区的依托力量,通过上门服务和社区日托的形式,为居住在家的老年人提供专业的日间照料、生活护理、家政服务和精神慰藉等服务的养老体系。这种全方位的养老方式是对传统家庭养老的一种更新和补充,并融合了社会养老的优势,具有天然的地缘和亲缘优势,在维护了家庭养老的功能的基础上,延续了中国的传统文化理念与家庭伦理价值,同时通过社区服务来弥补家庭养老保障的缺陷,能够最大程度满足老年人不同层次的物质需求和精神需要,体现出鲜明的人文主义关怀。

津市市个案调查:意愿、需求及满意度

津市市位于湖南省西北部,历来是湘鄂边际的工业重镇,在全省同类城市中津市有着较高的绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积,是澧水流域一个集兴业、居住、旅游、休闲于一体的精品城市,享有“江南明珠”之美誉。同时,津市是湖南省养老金发放4个重点监控县(市)之一,据最新的人口统计显示,津市60岁及以上老年人51117人,占总人口的18.9%,远远高于全国平均水平的14.9%和湖南省的16.13%,据推算,津市现有人口将在20年左右进入老龄化峰值阶段,且该峰值将持续大约三、四十年,预测再过三十年,津市60岁及以上人口的比重将达到32%,即每三个人中就有一个老人。从津市目前人口构成比例来看,津市存在着老龄化程度高、高龄老人比重大等特征,社会养老现状不容乐观。

为详细了解津市老年人的养老意愿与具体的养老需求,本研究以问卷调查的方式,对津市居家养老工作展开了实地调查。调查采取随机抽样的方法,抽取了津市市三洲驿、汪家村、襄阳街及金鱼岭街道的8个社区内200位60岁以上的老人作为此次调查的样本,样本的选择适当考虑了性别差异、年龄结构与生理状况等不同情况。问卷内容涵括老年人的基本信息、养老意愿现状与实际养老需求等方面。本次调查实际发放问卷200份,回收有效问卷183份,有效率达到了91.5%,因此调查结果真实可靠且具有一定的代表性。

(一)津市调查样本的养老意愿分析

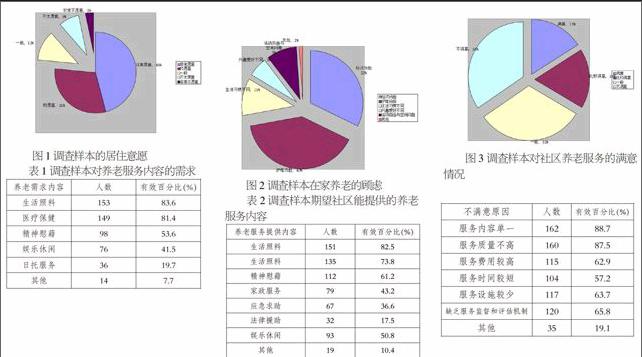

如下图1所示,在抽查样本容量中,表示非常愿意和较为愿意和子女一起居住的占到77%,表示一般意愿的为12%,而不愿意的比例为11%,多为独居孤寡老人。由此可见,绝大多数老年人还是很愿意在家和子女一起居住,这也符合老年人的现实生活习惯与情感需求。

图1调查样本的居住意愿

尽管在情感上大部分老年人倾向于与子女同住,但是在同子女一起居住的过程中,不同的老年人会有着不同的担忧。值得注意的是,在这次调查结果中,护理负担取代经济负担成为老年人在家养老的忧虑因子之最,占总体比例的41%。除此之外,生活习惯、活动自由与空间问题以及兴趣爱好也影响老年人的居家养老选择,见下图2。

从上述对养老意愿的调查结果和分析可以得知,大部分津市的老年人一方面希望和子女一起居住,共享天伦之乐,另一方面对自己在家养老还存在种种不同的担忧,这种矛盾之处正是传统的家庭养老模式与机构养老模式难以解决的地方。

(二)津市调查样本的养老需求分析

在养老服务需求内容方面,被调查对象中选择日常生活照料以及医疗服务的居多,如表1所示,选择生活照料服务的人数比例高达83.6%,医疗保健的选择率也不遑多让,达到了81.4%。其次为精神慰藉与娱乐休闲,分别为53.6%和41.5%,选择日托服务的比例是19.7%,从被调查对象的反馈得知,选择该项服务内容的多为生活难以自理但子女无暇照顾的老人。

目前,抽样对象期望社区能提供的相关养老服务基本上与其养老服务需求相对应,仍然是以生活照料与医疗保健为主。略微有所不同的是老年人对社区能提供娱乐休闲与精神慰藉上的期望值有一定增长,分别为50.8%和61.2%。另外,在家政服务、应急求助以及法律援助方面也都有不同程度的期望,具体比例数值见下表2。

表2调查样本期望社区能提供的养老服务内容

(三) 津市调查样本的社区居家养老模式满意度

从调查情况看来,对津市部分社区推行的居家养老服务的满意度并不高。如图3-6所示,对社区提供的养老服务不满意的比例超出满意比例的两倍,认为服务一般的比例为32%,仅次于不满意所占比列,调查样本对津市社区提供的养老服务的满意度在总体上不尽人意。

如表3所示,在对津市抽样样本不满意社区现在所提供的养老服务的原因调查中,我们发现有将近90%的被调查对象认为这些养老服务主要存在服务内容单一、服务质量不高等问题,其次63.7%的人认为社区在服务设施的提供上力度不够,诸如健身器材、娱乐休闲活动中心及相关配套设施等方面往往供不应求。65.8%的人则认为现行社区服务缺乏一定的监督和评估机制,当服务出现问题时往往得不到社区管理中心的及时处理,也没有统一的处理标准。

完善社区居家养老模式的建议:国外经验与津市问题的双重启示

从发展程度来看,与英美日国家相比,我国的社区居家养老模式尚处于发展初期阶段,津市市社区养老模式的个案调查中反映出的养老意愿及养老需求折射出我国社区居家养老模式具有极大的发展空间,然而津市部分社区的居家养老实践中所反映出的具有普遍性和代表性的问题则可为完善我国的社区居家养老模式提供可参考的建议,结合国外社区居家养老模式的经验和津市市个案调查的问题,本文提出以下建议:

(一) 整合政府、社会和家庭力量,建构多元协同的参与机制

居家养老不仅是一个惠及老年人安老养老的福利保障问题,也是一个事关民生的社会问题。政府的大力扶持是必不可少的,但单纯依靠政府的力量去包揽所有养老工作是不切实际的,这也在西方发达国家实践居家养老的过程中得到了验证。为切实开展居家养老工作,必须让社会各界力量广泛参与,并建立一个严密而又开放、活力与动力并存的多元服务机构体系。由于缺乏政府政策的有力扶持与补贴,民间资本很难进入养老事业,非营利组织以及民营养老机构在居家养老责任分担上的优势得到限制。为发挥社会居家养老模式的模式优势,必须整合来自于政府、社会和家庭等各方面的力量,建构多元参与、多元协同、分工合理的参与机制。

(二) 发挥社区居家养老模式的模式优势,拒绝传统养老模式的简单重复

社区居家养老模式是对传统家庭养老和机构养老的延续,同时也是对两种传统养老模式优势的整合和不足的补充,社区居家养老模式并非仅仅是养老地点的简单转移和养老力量的简单增加。受传统孝道文化与世俗观念的影响,我国老年群体目前的养老方式仍然以家庭养老为主,机构养老方式成为“三无”老人、五保老人等困难对象的无奈选择,根据津市个案调查结果显示,老人在养老意愿与养老需求方面的选择更贴近居家养老模式的内容,但同时却对居家养老模式知之甚少,因此,充分认识和理解居家养老模式、转变居民的养老观念,是我国开展居家养老工作的关键。政府应该发挥好宏观管理与指导作用,从繁杂的养老事务体系中解放出来,实现从养老服务的直接提供者向养老服务的购买者与监督者角色的转变。居家养老模式是以社区为依托的养老体系,社区在居家养老服务中的地位是至关重要的,因此社区的建设与发展水平直接决定了居家养老服务的践行效率。

(三) 建立健全资金投入机制,为我国社区居家养老模式提供充足资金支持

居家养老服务是一项不以营利为目的、与社会公众自身利益密切相关的福利事业,其启动、运行与拓展都需要投入大量的人力、物力与财力,其中资金是最基本的服务资源。实践已经证明,资金短缺是包括发达国家在内所有地区和国家共同面对的难题,单纯依靠政府的资助不是解决之道。鉴于目前津市经济的发展水平,要缓解资金困境,就必须多渠道筹集资金,建立健全资金投入机制。政府作为公共服务的提供者,是保障居家养老服务提供的最终责任人,政府的财政投入始终是居家养老服务资金中的主要组成部分;从对国外发达国家居家养老经验分析可以看出,完善的社会捐赠体系是居家养老服务资金来源的一个重要渠道;除了上述资金来源渠道之外,个人与家庭的力量也是不可忽视的。

参考文献:

[1]阎青春.社会福利与弱势群体[M].北京:中国社会科学出版社,2002

[2]洪国栋,和上哲.论家庭养老:老年学文集(5)[C].北京:中国文联出版公司,1996

[3]史蒂文森.社区照顾-概念和理论[A].夏学銮.社区照顾的理论、政策与实践[C].北京:北京大学出版社,1996

[4]苏珊.特斯特.老年人社区照顾的跨国比较[M].周向红,张小明译.北京:中国社会出版社,2004

[5]陈军.居家养老:城市养老模式的选择[J].社会,2001,(9)

[6]沈瑞英,胡晓林.浅析中国城镇养老模式-居家养老[J].前沿,2009,(1)

[7]冯贵山,袁缉辉.维系居家养老是国际社会的共识[A].中国的养老之路[C].中国劳动出版社,1998

[8]穆兴宗,姚远.探索中国特色的综合解决老龄问题的未来之路[J].人口与经济,1999,(2)

[9]鞠秋锦,邓卫华.浅析中国的居家养老[J].辽宁经济,2004,(12)

[10祈峰.一种新型社会养老模式-居家养老[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2005,(3)

[11]王锦成.居家养老:中国城镇老人的必然选择[J].人口学刊,2000,(4)

[12]卢晓珑.社区化的居家养老模式探析[J].社会工作,2007,(10)

[13]Parrott,Lester. Social Work and Social Core[M].London:New York Routledge,2003

[14]Stoller,E.& Pugliesi,K. Informal Networks of Community Based Elderly:Changes in Composition Over Time. Research on Aging. 1988,(10)

[15]Quinn,W. Personal and Family Adjustment in Later Life[J].Journal of Marriage and the Family,1982,(45)

[16]Gilbert,N. Welfare pluralism and social policy. In Midgley,J.,.Tracy,M.B&Livermore,M.(EDS.).Handbook of social policy,Thousand Oaks,CA:Sage Publications,2000

[17]Rose,R. Common Goals but Different Roles:The State's Contribution to the Welfare Mix.In Rose,R.&Shirotori,R.(Ed).The Welfare State East and West,Oxford:Oxford University Press,1986

[18Evers,A.&Olk.T. Wohlfahrts Plura Lismus:Vom Wohlfahrts Staat Zwr Wohlfahrts Gesellschaft,Opladen,1996

[19]Johnson,N. Problems for the Mixed Economy of Welfare:In.Alan Ware&Robert E.Goodin(Ed),Need and Welfare,London:Sage,1990

曾君,中南大学公共管理学院公共管理硕士生,湖南省常德市食品药品监督管理局副局长

智富时代2014年8期