“合”理论

——基于东方文化背景的战略理论新范式

陆亚东,孙金云,武亚军

(1.中山大学 管理学院,广东 广州 510275;2.迈阿密大学 管理系,美国;3.复旦大学 管理学院,上海 200433;4.北京大学 光华管理学院,北京100871)

“合”理论

——基于东方文化背景的战略理论新范式

陆亚东1,2,孙金云3,武亚军4

(1.中山大学 管理学院,广东 广州 510275;2.迈阿密大学 管理系,美国;3.复旦大学 管理学院,上海 200433;4.北京大学 光华管理学院,北京100871)

近半个世纪以来,现代企业发展理论一直以“核心能力—竞争优势—组织绩效”为核心理论范式,它强调在竞争的环境中,企业通过战略定位和核心能力来获取竞争优势。但在中国企业的战略实践中,对那些资源能力特征并不显著或仍处于发展阶段的中小型企业来说,这一理论在很大程度上并不适用。本文提出的“合”理论阐述了仅有普通资源的中国企业可通过创造性地利用“合”——复合、联合、结合、相合——来建立其竞争优势或者弥补其竞争劣势,从而创造出适应大众市场的快速响应、高性价比等独特的竞争优势。这是基于东方文化背景下特别适合中国企业成长的一种独特的发展路径和理论视角,并且预示着一种文化双融的战略管理理论新范式。

“合”理论;东方文化;战略管理

一、引 言

针对企业成长的战略管理研究经过过去半个世纪的发展,已经形成了一套相对完整的理论体系和方法论。产业组织理论和资源基础观分别构成了战略分析中从组织外部的运营环境到内部资源能力的二维分析框架。而在战略制定过程中,则形成了“核心能力—竞争优势—组织绩效”的理论范式。上述理论的发展主要以西方经济学和现代竞争战略理论为基础,强调在竞争的环境中,企业通过战略定位和核心能力获取竞争优势。

根植于西方经济学乃至西方哲学体系的战略管理理论,在思维模式和逻辑演化中承袭了显著的“思辨”色彩,与两千多年来西方哲学不断探讨和追求“真正的智慧”或“绝对的真理”相同(傅佩荣,2012)。管理学理论,特别是战略理论也力图追求绝对正确的企业战略选择,如在竞争分析中将竞争来源划分为不同的力量逐一论述,在业务定位中强调成本领先、差异化和目标集聚三种不同的类型。这种归类—权衡—选择的过程,使得其在理论架构上十分易辨和清晰。这样的思维逻辑在强调取舍的同时,固然可以帮助那些具备独特资源的企业厘清发展思路,但是在企业的战略实践当中,却给那些资源能力特征并不显著或仍处于发展阶段的中小型企业的战略选择带来了困惑。

与西方理论体系强调“唯一性”不同,东方文化则更加强调“变化”、“均衡”与“兼得”。从《周易》开始,即强调万事万物处在不断的变化当中。如《周易·系辞上》云:“刚柔相推而生变化……变化者,进退之象也。”儒家则提出“执中”的思想:“所恶执一者,为其贼道也,举一而废百也。”*《孟子·尽心上》。孟子强调“执中”,认为执一是偏执的,放弃了其他的可能;而只有权衡轻重,才可以不断做出符合时宜的选择。而即使这种“执中”,也需要根据环境变化不断调整、权变,否则还不如执着于其一,即“执中无权,犹执一也”。直至儒家核心思想中的“中庸之道”,强调“天人合一”*《中庸》。,即“天道”与“人道”相合,以达到“致中和,天地位焉,万物育焉”的和合境界。中庸思想对于中国人的影响可谓深远,其以生命为中心的宇宙观和以价值为中心的人生观被统合于一种“超越界”(transcendence)(傅佩荣,2012),成为影响华夏两千多年的东方智慧。

伴随着我国在经济上的突飞猛进,西方管理学界也开始出现一些与东方文化背景存在内在关联的管理思想,如关系理论、竞合理论、社会资本理论、双元理论等。与此同时,以中国为独特情境的管理学研究被西方学者所关注(Li 和Tsui,2002;Tsui等,2004;Luo,2014),甚至在2009年引发了一场关于究竟应该探寻“中国的管理理论”还是“管理的中国理论”的大讨论。在过去的三十多年里,一批在美国接受过系统研究训练和熟练掌握西方管理体系的华人学者,将管理理论与中国情境结合,通过检验、拓展的方式,以案例与实证研究为手段,在西方管理理论体系中延展出了具有中国特色的部分,被称为“中国的管理理论”。然而,这种洋为中用的思路,在面临中国独特的制度环境、经济环境、人文环境时,却始终显得力不从心(Tsui,2006),具有东方文化背景的全新管理理论或管理范式(管理的中国理论)呼之欲出。

中国的商业史,源于上古、成于秦汉、盛于唐宋。纵览商业发展历程,其创始人、行业分布、管理架构和组织发展脉络均与政治、经济、社会、人文密切交织,故“历代商业以政治之治、乱为盛、衰,国势随商业之盈、虚而隆替”(王孝通,2007)。战国时期著名的商家子贡、范蠡皆亦仕亦商,到了明、清,盛极一时的晋、徽商帮兴起,二者均与统治阶层保持着密切的联系,徽商则更加强调“读书仕进”,他们所从事的行业也均与政府的密切关注或管制相关,如食盐、茶叶、典当、木材、粮食等(蔡洪滨等,2008)。士族“修身、齐家、治国、平天下”的精神追求与“重义轻利”的文化传承,使得中国的企业家及其企业发展在文化起源上与西方理论存在着天壤之别,这或许可以解释当下一些颇有建树的企业家在研习管理理论之后纷纷开始探究国学的深层次原因。

二、“合”理论的提出

西方战略管理理论体系本质上是为“强者”(即具备差异性、独特能力或不可复制资源的企业)而设,而对于环境变化迅速、资源与能力优势并不显著的发展中国家企业来说,这样的思维逻辑并不适用。近年来,海内外华人学者也试图将中国文化中的“和合”、“共生”、“演化”思想引入到西方的管理理论体系中。最近一年里,国际企业管理与战略学者陆亚东(Yadong Luo)教授在多个国际、国内管理论坛上提出了中国式管理中的“合”理论主张*参见陆亚东教授演讲,http://bus.sysu.edu.cn/download/teacherdown.aspx?TypeId=6c5d3aa9-fbef-43d7-8941-81fd0900a0ae。,并鼓励本土学者将这一理论细化、深化,使之成为真正具有中国特色并被国际管理学界认可又能为其他新兴市场(或转型经济体)的企业所借鉴的一种原创管理理论。本研究就是基于这一思路和呼吁并在上述成果的基础上,试图较完整地发展基于东方文化背景的中国企业战略发展的“合”理论(a theory of amalgamation)。

“合”理论关注的是我国那些正处在发展过程中、仅拥有普通资源的本土企业如何通过“合”来获得不普通的结果。它阐明了仅有普通资源的中国企业独特的发展路径——通过创造性地利用“合”(包括复合—composition、联合—collaboration、结合—combination、相合—conformity)来建立其优势或者弥补其劣势,从而创造出适应市场的快速响应、高性价比、复合式服务等独特的竞争优势。这里,我们有以下定义:

合,是指通过复合、联合、结合及相合的方式,配置与利用所有可用的外部与内部资源以产生竞争优势的理念、战略或行动。

如果说现有的战略管理理论更加关注资源与能力的获取与构建,“合”理论则更加关注这些资源与能力的独特组合、开放利用和共生发展。其核心思想是以合补短,以合促长,合则成体,合则聚势。其中,“复合”是指企业通过对自身拥有或外部可购买的资源与能力进行创新、整合地运用,提供具有复合功能特征的产品或服务,用复合竞争的手段获取、创造出更高的性价比与更快的顾客响应速度等独特的竞争优势或发展路径;“联合”是指企业通过与外部其他组织或企业(如行业中商业生态链上的伙伴或利益相关者)为实现协同协作和互利互惠的共同目标而开展合作,通过资源、技术和能力的互补和协作,弥补彼此的劣势或实现优势的共享;“结合”是指企业在发展中同时处理、平衡和实现两个不同(甚至相互矛盾)的目标的独特能力,如模仿与创新、短期与长期、关系能力与竞争能力等,它体现的是一种双元性的理念;“相合”是指处在快速发展变化环境(如制度环境、市场环境、竞争环境)中的企业有目标地协调并融合各种重要的利益相关者的力量和要求的行为或过程,在确保企业在发展与稳定的同时,实现企业成长与业界生态群培育的同步、组织成功与员工利益的同步等。由此,“合”理论中的“合”具有以下一些特征:

首先,“合”是一种组合能力和动态能力。西方的思维逻辑特别注重分析和严谨性,而东方的思维方式则与此不同。道家强调“道可道,非常道”*《道德经》。,认为万事万物的规律是普遍存在的,然而语言概念却无法表述其深隐幽微的本质。佛家禅宗也有同样的表述,认为“微妙法门,不立文字”*《坛经》。,故有“拈花微笑”的公案传承。对后世影响更大的儒家则强调“因材施教”,所以孔子在一生中回答弟子关于什么是“仁”的定义时,给出了十余次不同的答案。无论是道家的“无”、儒家的“有”还是佛家的“空”,均避讳通过严谨的文字表述给出清晰的答案。但是与其他现代管理理论一样,“合”理论有其清晰的定义,即“合”是一种需要体悟的思维逻辑,它强调在有限的条件下,企业家通过独特的视野,充分把握市场机遇,对已有资源进行更加开放式的整合和创新式的复合,借势取势,以创为导,以联成势,以融为根,从而实现竞争优势的有效提升。这一思路与Teece提出的“企业整合、构建和重组内外部资源以修正运营操作能力即为动态能力”(Teece等,1997)的概念异曲同工。因此,“合”对于组织而言既是一种组合能力,也是一种动态能力。

其次,“合”是一种商业模式创新与管理创新。成本领先战略依赖于组织的成本控制、大规模制造和大规模扩张能力,而差异化战略则依赖组织的创新能力、顾客关系管理能力等。在核心能力—竞争优势的因果逻辑中,能力的构建成为必要条件。但这样清晰简单的分析框架对于能力和资源一般的组织,就显得力不从心。将有限的能力和资源创造性地组合,有可能带来更大的协同、更快的市场反应速度和更高的产品或服务性价比。尽管在初期可能会在其他方面体现一定的缺陷,但环境的适配和组织成长的速度将可以弥补上述不足。“小米”是中国本土的一家手机生产企业,与以苹果、三星为代表的外资品牌和以“中华酷联”*指“中兴”、“华为”、“酷派”、“联想”四家本土品牌。为代表的本土品牌不同,小米手机从创立之初就将目标顾客锁定在支付能力一般但却对手机要求较高的“发烧友”群体。通过采用代工生产、饥饿营销、产品专业化、仅通过其网站预约购买、与自身操作系统捆绑等策略,充分利用已有资源,扬长避短,成功地在竞争激烈的手机市场迅速崛起。成立仅四年,小米手机的估值已经达到100亿美元,并在2013年第二季度实现销量超过苹果,成为中国第四大互联网公司。小米手机的成功,是针对中国用户进行精准定位,充分利用自身营销能力,实现快速响应和提供高性价比产品的企业实践标杆。这样的商业模式创新体现出了“合”理论中强调组织的发展战略必须与顾客的需求、相关行业发展趋势一致的思想。必须强调的是,“合”作为一种商业模式创新与管理创新,与市场环境变化中出现的一些新的特征是密不可分的。例如,更加开放的市场需求,即出现了许多将“饼”做大的市场机会使得企业不必停留在简单关注“竞争”的零和博弈思维;新技术、关键零部件等核心生产要素在市场上变得更加容易获取(各类开源的软件、硬件也属于此种情形);专业服务如工业设计等的提升和品牌管理;物流、渠道体系的改进;商品、服务、信息、资金、人员、数据流的日益全球化、信息化等。以上环境的变化都为以“合”为基础的商业模式创新和管理创新创造了极佳的外部环境和机会。

再次,“合”描绘的是一种新的增长路径,有别于资源基础观。与资源基础观相比,“合”理论在资源特征、构建逻辑、战略选择和竞合理念上均有不同。在资源特征方面,资源基础观强调组织拥有的资源必须是稀有、难以模仿、无法替代的战略性核心资源,如专利技术、品牌、专有渠道、市场控制力和影响力等(Barney,1991);而“合”理论则认为,普通的甚至可以通过外部市场公开购买到的资源,通过创造性地复合,一样能够为组织尤其是那些缺乏所谓“战略性核心资源”的“普通”企业带来竞争优势。在构建逻辑方面,资源基础观认为,通过组织内部的创新、鲜明的组织文化、并购以及公司治理结构的完善,可构建符合前述标准的组织资源;而“合”理论则更加强调资源构建的内生性和外生性相结合,即通过模仿式创新(Luo等,2011)、标杆企业定点超越等内生复合方式,或建立上下游合作、企业联盟等外生联合方式获得超常规的成长,实现快速超越(陆亚东和孙金云,2013)。在战略选择上,资源基础观认为,业务战略的选择源于企业拥有的独特资源;“合”理论则强调在对目标顾客需求深入研究的基础上,不单纯执着于价格或产品的差异化特征,而是为顾客提供相对于竞争对手更高的性价比、更快的响应速度或更广阔的市场覆盖。在竞合理念上,资源基础观强调对来自多方面的竞争关系进行分析,通过构建别人无法取代的地位获得竞争优势;而“合”理论并不强调将自身的发展与其他外部力量的成长对立起来,通过与外部组织和业界的生态体系,如供应商、顾客、行业协会甚至部分竞争对手的联合取长补短,将组织发展的策略选择与外部环境的演化密切结合,使得竞争优势的构建更加依赖一种因时而化的组合、联合、相合逻辑而非独特的资源或能力本身。

最后,“合”具有多维度、动态性和辩证性。“合”的思想与主流战略管理理论存在着思维逻辑上的根本不同,因此可以体现在产业发展的共演、竞争行为的竞合、业务定位的权衡以及公司成长的协同等多个维度。这种多维度涵盖了组织的内部与外部、个体与集体、战略与文化、单位与个人、过去与未来等多个维度的整合与融合。同时,这种不同随着组织成长阶段和外部环境的变化而不断演进。静态的核心能力面临着不断变化的外部环境的挑战。伴随着互联网和信息技术的快速发展,组织与组织的边界被重新定义,人们可以在虚拟的网络世界以零成本和更快的速度获得海量的信息。并且,各种新型技术(如数字化、3D、生物科技、智能技术等)的跨界运用导致产业的生命周期日益缩短,市场竞争越发动态化。在这种情形下,核心能力的维持变得越来越困难。然而,通过“合”的思想,能动地采用“取长补短”、“借力打力”、“跨界整合”、“借创结合”等策略,将组织自身的短期生存与长期发展目标相结合,能够更加灵活地谋求发展和成长。这种动态性会体现在组织独特的价值理念、知识管理体系和悖论整合的能力上(Fang,2012)。“合”的思想是辩证的,研究资源的组合利用逻辑并不是否定资源本身的重要性。对于具有普通资源的一般企业,如何充分利用已有的有限资源固然重要,然而随着企业的发展,资源与能力的强化成为必然的选择。实际上,“合”的思想为企业逐步培育和提升核心能力、创新能力奠定了稳固的基础。因此,“合”的思想并不是对现有战略理论的否定,而是一种辩证的补充和强化。

值得强调的是,“合”理论的提出具有鲜明的东方文化背景。为此,有必要厘清东西方价值观的异同。一般认为,东西方价值观具有差异性和相似性的双重属性(魏家海和曾玲,2000)。由于西方战略管理理论体系根植于西方社会及其相应的价值观,那些东西方价值观中存在的差异恰好成为“合”理论提出的重要基础和土壤。一般来说,东西方价值观的差异主要体现在以下几个方面:

首先,集体主义价值观是东方文化的基石,强调注重大局和集体利益,作为个体的人是社群的一部分,是人际关系网络的中心点,而这种网络状的结构并不一定意味着人格和独立尊严的消解(杜维明,2006),正所谓“君子和而不同”。与此相对应,个体主义价值观是西方文化的支柱。

第二个差异是关于信任基础和契约精神。卢梭的契约论描绘了西方国家解决冲突所依赖的制度系统,而孔子提出的“民无信不立”则认为信任是化解矛盾的根本。市场经济的实质是由市场本身来配置资源,而资源是稀缺的。因此,依赖契约解决冲突的制度系统和西方企业奉行的丛林法则下的竞争机制与个体主义相辅相成,由此导致在面对人与自然的关系上,人是主体,环境是客体,人应该各取所需,改造客观世界。与此相反,阳明心学强调“敬天爱人”,道家更加注重“天—地—人”之间的和谐关系。

第三个差异是关于思维模式。西方文明自笛卡尔以来,对事物的判断更擅长使用“二分法”,关注冲突和抗衡,如个人与社会、物质与精神、身与心,这样的判断导致了非此即彼的决策行为。而以儒、道为代表的东方哲学却更关注相生相克的辩证互补关系,尽管事物存在对立的方面,但在判断决策时却会采用“执两用中”的“中庸之道”。需要强调的是,“中庸”绝不是简单地平均或无原则地折中,而是寻找到最适合事物发展的“中度”状态(朱明伟,2001)。

中国文化的传统构成主要是儒、释、道,其中道、释两家在本体论与解脱观方面有较大差异,但从人生态度与精神境界来说,中国文化与哲学不过是两种基本形态:一种是以儒家为代表的强调社会关怀与道德义务的境界,一种是佛、老代表的注重内心宁静平和与超越自我的境界。在整个中国文化及其发展中,这两种境界既有某种紧张,又相互补充(吴光,2009)。钱穆用两大命题来概括儒家哲学精义,其一为“天人合一”,其二为“性道合一”。他说:“人心与生俱来,其大原出自天,故人文修养之终极造诣,则达于天人之合一”,而《中庸》讲“天命之谓性,率性之谓道”,所以性由天生,道由人成。

儒家的管理智慧或元方法有:“万物一体”、“三才之道”的整体系统观念;“变动不居”、“生生不已”的变通、创生之道;“和而不同”、“执两用中”的动态平衡方略;“仁爱忠恕”、“敬业乐群”的价值观念。儒家强调整体、系统、创造、变通、和谐、中道、诚敬、乐群等。它重视经(原则性)权(灵活性)统一,通权达变,强调全系统管理与动态统和(郭齐勇,2013)。

在西方文化传统中,超道德的境界即宗教境界,因而“精神性”主要表现为宗教的内心生活;而在中国文化中,儒学的人文主义传统自身容纳了这一向度。人究竟是否应在达到道德境界的同时也努力追求实现一种超乎伦理道德的境界,如那种平静、稳定、安宁的自得无我之境,以及如何达到这样的心灵境界,这些都是永远富有生命力的课题(吴光,2009)。

诚然,东西方文化存在一定的差异,但将以上差异绝对化甚至互斥的观点却是不可取的(高一虹,1998)。本文对于东方文化价值观的剖析,更希望通过对以往在西方价值观基础上发展而来的战略管理理论体系,从东西方文化价值观存在差异的部分进行梳理和补充,提出一个在现有管理理论体系基础上“兼收并蓄”的新范式,而不是完全基于东方文化差异性特质基础上的全新战略理论体系,毕竟各种不同的主流价值观都存在着大量的共同之处。

三、“合”理论的内涵

“合”理论具有十分丰富的内涵,主要体现在:(1)组织内外部资源的利用逻辑——“复合”,(2)组织外部关系的发展逻辑——“联合”,(3)组织发展演化的双元逻辑——“结合”,(4)组织战略与成长的管理逻辑——“相合”四个方面。

《庄子》“达生”篇中强调合则成体,畅达生命。“合”是生命之源(即“气”)。“合”理论与《庄子》“达生”篇中强调的形精并重一致,内外功并养一致。其中,复合、联合重“形”重“外”,相合、结合重“精”重“内”。在“形”“精”合体(即形全精复)过程中,需“工倕书图”,即强调创造技能上精巧纯熟,达到被创造对象融合为一、相合为体的化境*《庄子·外篇·达生》。。

(一)复合

1.复合的定义。“复合”是指企业通过对自身拥有或外部可购买的资源与能力进行整合并创造性地运用,提供具有复合功能特征的产品或服务,用复合竞争的手段获取、创造出更高的性价和更快的顾客响应速度等独特的竞争优势或发展路径(陆亚东和孙金云,2013)。

不同于资源基础观中“企业应该占有异质的、稀缺的、难以模仿的资源”的观点,复合基础观强调使用不同来源的公开资源或普通资源,这些资源的创造性复合可以为只拥有普通资源的企业在新兴市场中带来更加符合市场需求的复合性竞争优势。与竞争对手相比,拥有复合能力的企业,其稀缺的核心资源或许不强,但它具有较快的整合速度、更高的生产效率以及市场上更优的产品综合性价比,而后者显然更加有利于企业在类似于中国这样的新兴市场中的发展。

需要强调的是,复合不是不同资源能力的简单累加,它是复杂的、多要素的,要求对相互联系的资源、能力、服务或其他竞争优势来源进行创造性复合与发挥,而由此形成的竞争优势既能够与目标市场需求适配,同时又有效规避了与那些具有独特核心竞争力的领先企业开展直面竞争。

2.复合的构成。对于新兴市场企业来说,复合包括复合式提供(compositional offering)、复合式竞争(compositional competition)和复合式能力(compositional capability)三个方面。复合式提供是指企业为了最大化满足目标客户群的延伸式、复合式需求而提供的具有更多整合功能、特征的产品服务价值。复合式竞争指企业采用组合式的竞争手段并将这些手段有效地整合在价值创造中,实现比竞争者更高的性价比。复合式能力是指企业能够协同整合来自于其内部和外部现有有形或无形资源的独特能力。其中,复合式提供是载体,复合式竞争是手段,复合式能力则是复合基础观的动力。

3.复合视角的应用。企业拥有的资源与能力固然重要,但是,在这些资源和能力的利用过程中,运用何种机制对其进行权衡、协调、组合以及相互促动,从而加强组织整体的竞争优势同样十分关键。复合理论的提出,将形成竞争优势的那些原本独立或分离的不同资源或能力转变为特定资源和能力的复合体,从全新的角度诠释了“核心能力—竞争优势—组织绩效”的战略范式。

这一理论对于以中国为代表的发展中国家的组织尤为重要,因为就孤立的资源或能力来看,技术、品牌、产品、资本、服务或智力都不是中国企业的强项,然而,一旦这些要素被创造性地结合起来,就会产生一种复合式的竞争优势。如低成本与新产品功能的复合、标准化技术与定制化设计的复合、快速学习与模仿式创新的复合、广泛的渠道网络与中低端市场定位的复合等,均有可能实现差异化竞争优势的构建。

此外,普通的能力或资源还包括那些可以在市场上公开购买的技术、专利、设备、专业性的服务等,它们一旦被独特地组合起来,就可以使企业比竞争对手以更快的速度更好地满足市场需要,从而实现竞争优势的提升。

然而,选择何种能力或资源进行复合?采用何种方式进行复合?这些却是需要根据环境、竞争以及市场的需求进行探索的,这也就是复合的内在逻辑。很多中国企业在识别、利用和组合内、外部普通资源的方式上具有独特的视角,最普遍的做法是将成本控制能力与其他资源或能力进行结合。如小米手机将成本控制能力、快速模仿苹果的学习能力相复合以满足中低端市场对于智能手机的需求,民营快递企业将成本控制能力与密度极高的渠道网络复合以满足飞速发展的电商对快递服务的需求,中集集团将成本控制能力与外部可以购买的专利技术知识相复合以满足国际航运市场快速发展下对集装箱的需求等。当然我们也发现,有些企业已经不再满足于成本控制能力基础上的复合。例如,联想通过并购,将科技能力、品牌管理能力与渠道管理能力复合,已经成为全球领先的电脑供应商;华为通过快速响应、模仿式创新的复合成功实现企业的国际化发展;等等。它们均是通过构建复合式的竞争优势实现了对跨国巨头的超越。

(二)联合

1.联合的定义。“联合”是指企业通过与外部其他组织或企业(如行业中的商业生态链上的伙伴或利益相关者)为实现协同协作和互利互惠的共同目标开展共同的行动,通过资源、技术和能力的互补和协作,实现共赢,从而弥补彼此的劣势和实现聚势的协同。与“复合”不同的是,“联合”并不寻求将外部资源据为己有,而是在组织的边界以外获得支持或协同。

采用“联合”思想的组织,能够减少企业运营中由于外部不确定性产生的交易成本,通过与被联合企业共同分担风险和成本,达到组织投入产出的优化。此外,联合中的组织通过建立合作机制也可以分享资源和各自的专有知识,促进组织学习与成长。通过联合,还能够产生企业联合体内部的协同效应,以共同应对来自外部的竞争力量或威胁,甚至减缓制度风险。

新兴市场国家在制度环境和市场环境上的独特性,为联合战略提供了独特的土壤。例如,不同利益相关者在面临共同压力或风险下不断增长的相互依赖促生了联合。随着对外开放政策的推行,越来越多的外资企业进入中国市场,在面临强大的跨国公司的竞争压力时,本土企业通过产业链上下游间的联合,以及行业内部的企业网络发展,通过集群效应,能够提供比跨国公司更丰富的产品服务品种和更优的性价比。再如,战略柔性的发展需要其他组织或企业采取行动上的协同来带动组织不断变化,以适应市场需求的不断变化。此外,新兴市场国家的市场环境和制度环境处在不断完善的过程当中,制度的缺憾也同样需要企业建立一定的联合应对机制,“法不责众”的倾向与“摸着石头过河”的政策指引,使得那些具有创新精神的企业更加愿意采取集体行动以突破现有政策的约束,同时也规避了企业个体的政策风险。早期苏南出现的“红帽子”企业现象和当下温州涌动的地下资本背后均蕴含着上述逻辑。

“联合”并不是简单的企业联盟或合资,它比西方“联盟”的概念在种类和形式上要更丰富、更广泛、更灵活。

2.联合的种类与形式。联合的种类可以分为垂直联合、水平联合和侧向联合。垂直联合是指企业与供应商、中间商、分销商、物流提供商、销售商等同一产业链上下游间建立的联合关系。水平联合则是与国内或国外、现有的或新进入的竞争者之间建立的联合关系。侧向联合是与一些专业支持机构,如私募基金、风险投资、银行、研究所、法律、审计、外汇、培训、检验、卫生、环保、管理咨询等专业服务提供商甚至地方政府等之间建立的联合关系。

“联合”在形式上更加灵活。它可以是松散的,如长期供应合同、长期合约协议、合作营销、合作配送、品牌合作、渠道分享、共同推广、研发合作、共同生产、特许权许可、共同培训和共同管理、OEM/OBM/ODM(原始设备制造商/原始品牌制造商/原始设计制造商)等;也可以是紧密的,如合资、参股、收购等。在东方文化背景下,联合还经常体现在社会化关系网络中的联合,如相互担任董事会成员、战略委员会成员、顾问委员会成员等,建立半经济、半社会的关系网络,共同实现社会资本的优化并从中获益。最后,联合还体现在共同参与产业或科技集聚、工业园与科技园,以及参加产业与地区组织等。

在下述条件下,“联合”战略的效果会更好:(1)参与联合的组织目标相容性强。如中国钢铁行业面对境外铁矿石巨头的不断涨价,在钢铁行业协会的组织下联合谈判以增强谈判能力,这样的联合对每一个参与成员企业都是有益的。(2)当多个企业协同能够达到显著的协同效应时。如针对未来的行业技术标准进行研发。中国目前采用的4G技术即TD-LTE(time division long term evolution,分时长期演进),就是由阿尔卡特—朗讯、诺基亚西门子通信、大唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动等企业共同开发的。这样重大的移动通信技术与标准,单靠一家企业是很难进行如此高昂的投入并取得行业的一致认可的。(3)资源互补性高。合作双方均具有对方不具备的能力或资源。全球第二大PC企业联想与国内办公软件领导品牌泛微于2013年底宣布合作开发面向移动终端的办公平台,试图实现7×24小时不间断办公。在这一合作中,双方分别具有对方欠缺的软件或硬件研发制造能力,具有极强的资源互补特征。(4)合作伙伴之间的合作文化强。中国互联网行业的竞争一向十分激烈,但是同为海归创业、也几乎是同一时代行业领军企业的百度和新浪在2014年1月宣布双方开始合作,将百度百科和新浪微博进行打通,并表示这只是双方合作的开始。这一合作与同一行业延续已久的腾讯和360大战形成鲜明的对照,共同的组织成长历程和合作文化背景将百度和新浪连接在了一起。(5)企业需要通过联合或学习获取合作伙伴的能力或资源。例如,中国低压电器行业排行第二的德力西与全球低压电气巨头法国施耐德公司进行全面战略合作。对于德力西而言,更好的技术研发、产品生产管控和国际级的品牌是其所不具备的,而施耐德通过合资则可以分享德力西庞大的生产能力、分销渠道以及更低的生产成本,双方都需要学习并获取对方所具有的独特能力或资源。(6)联合各方在过去有较好的合作历史,将能够降低谈判时间,增加信任,促使更多的联合得以发生。这种联合有助于参与企业更快、更好地从专业化、规模化、集群化和集聚化中实现经济效益(如信息分享、规模经济、成本分担、分工协作、产业标准执行等)。

3.联合视角的应用。国际管理主流理论中最具有中国特色的部分当属“关系”理论。自1996年Xin和Pearce首先提出“关系”能够对正式的制度支持提供补充以来(Xin和Pearce,1996),更多的学者对于“关系”在中国组织应对外部环境动态变化中的作用进行了研究和论证(Park和Luo,2001)。这种组织间基于关系的相互依赖能够实现组织间的互利共赢(姜翰和金占明,2008)。联合思想与“关系”文化是相互契合的,企业可以通过利用外部联盟及社会网络作为其关系资产,弥补其劣势。

在文化方面,联合还印证了中国文化中较强的长期导向和集体主义,它们与关系资本、社会资本的理念相互契合,并由此创造一个不同利益相关者可以在其中建立统一、联合、共生关系的生态系统。以中国的快递行业为例,相对于较早进入中国的联邦快递和UPS,本土的快递企业如顺丰和“三通一达”(指“圆通”、“申通”、“中通”和“韵达”)等企业,可谓在非常不规范的环境下草根式地发展,但是它们极其广泛的渠道分布、快速的响应速度都符合了中国极高的人口密度环境及相对敏感的支付能力。伴随着中国电商的超高速增长,快递行业进入了大发展的时期。然而,对于快递公司而言,城际和跨地域物流仍然依赖于原有的铁路、公路和航空系统。上述系统很大程度上被国有企业所垄断,因此其发展速度制约了快递业乃至电商的进一步发展。2013年5月28日,阿里巴巴集团宣布联合复兴集团、富春集团、顺丰集团、三通一达,以及相关金融机构共同宣布,“中国智能物流骨干网”(简称CSN)项目正式启动,合作各方共同组建“菜鸟网络科技有限公司”,并宣称要通过5至8年的努力打造一个开放的社会化物流大平台,在全国任意一个地区做到24小时送达。这一企业联合体包括了IT企业、物流企业、金融财团和实业集团,它综合了垂直、水平和侧向多种联合形态,为共同打造行业未来生态系统奠定了组织基础。

(三)结合

1.结合的定义。“结合”是指企业在发展中调和及同时实现两个不同、甚至相互矛盾目标的能力,它体现的是一种双元文化的理念,显示的是企业同时追求和实现(或兼顾)两个不一致目标的能力。它与西方传统管理理论中强调的非黑即白的刚性思维有本质的区别。“结合”更好地体现了东方文化背景下组织的灵活性和柔性,突出了不同重要目标同时兼顾和实现的能力,进而帮助企业在不确定的外部环境下保持持续稳定的发展。

采用“结合”的战略,要求企业具有能够同时有效地协调不同战略和利益的组织结合力。这种同时处理两件不同任务的能力最早被称为“双元能力”(Gibson和Birkinshaw,2004)。基于此,“结合”视角强调,如果能有效地管理,企业就可能在同时追求两个或两个以上不同目标或力量的过程中获得协同效应和互补利益。“结合”视角能够为企业在保持稳定的情况下提供更多的增长机会,在保持获利的情况下提供更加丰富的战略选择,并增强组织成长与演化过程中的长期性和持续性(武亚军,2009)。这一视角为企业发展目标、公司战略、业务战略等均带来了更新的诠释和意义(孙金云,2011)。

“结合”是管理意图、组织努力与环境变化互动的结果。它假设不相关的两件事物会相互作用,并能够被协调以创造新的优势。如果能够建立不同目的相互循环作用进而导致组织发展中的相互依赖和因果循环,并伴随持续的反馈,则那些资源能力一般的企业就可以找到一条内部能力成长甚至组织发展的渐进式路径。在中国转型发展的复杂动态环境下,将两个甚至多个看似不同甚至矛盾的目标进行协同决策,是管理者的一种独特的思维能力,并成为企业可持续竞争优势的一种重要来源,进而影响其长期绩效(武亚军,2013)。

中国的微波炉行业在20年前刚刚起步,并被外资品牌所垄断。但是格兰仕看到了中国在该产品市场中的巨大潜力,结合中国人对微波炉使用的功能性需求十分简单的特点,通过大规模生产不断降低成本,以不到竞争对手30%的市场定价迅速于1993年成为国内的行业领导者,并于1999年成为全球产销量最大的微波炉企业。随着市场的不断成熟,格兰仕在微波炉领域的地位虽然难以撼动,但企业的高速成长却遇到了瓶颈。于是,在2000年9月,格兰仕决定投资20亿元进军空调行业,并计划用3至5年的时间将空调的产销量提升至800万台。结合在微波炉生产中积累的成本控制和大规模生产管理经验,随着中国房地产市场经历的黄金十年,格兰仕已经成为中国空调行业的重要力量。伴随着格兰仕的发展,我们不难发现,其擅长将自身具备的独特能力、外部需求发展趋势和产品特征进行结合的思路,对于其核心竞争力的形成起到了显著的推动作用。

因此,对于特定的组织如何应用“结合”战略,是需要因应外部环境要素和组织本身在历史、经验、路径和能力方面的特征灵活判断的,而这种灵活判断的能力,在一个竞争因素与制度因素持续变化的环境中,将能够保障组织的持续生存和发展。

2.结合的类型。作为组织发展的演化逻辑,“结合”可以有四种体现形式,分别是增长结合、能力结合、情境结合和结构结合。

增长结合包括在组织发展时间维度上长期目标和短期目标的结合、风险管控中稳定性与适应性的结合、增长方式上内生性增长与兼并收购的结合以及战略定位中低成本战略与顾客满意度的结合。正泰是中国低压电器行业的领导者,其领导人南存辉一直坚持在发展中保持企业长、短期目标的均衡,用十年时间不断积累研发经验,通过拒绝多元化,合理控制企业风险,专注坚守于主业,提出向中高端稳步进军的战略。在发展中,正泰通过内部学习及与通用电气公司小规模合资等结合的方式,提升企业品牌、口碑与管理水平,做到了多种目标的有机结合,2010年成为中国第一家以低压电器为主业的A股上市公司。

能力结合涵盖了能力构建方面探索与开发的结合、资源构建中内部资源与开放资源的结合、发展方式上自主生产与外包的结合以及竞争力类型的交易型竞争力与关系型竞争力的结合。中国的服装行业竞争十分激烈,但在2005年成立的东莞搜于特服装股份有限公司却选择了与众不同的发展道路。自成立开始,公司就以进取创新的精神积极进军三、四线市场,通过将自主生产与外包相结合、直营店与加盟店相结合、线上业务与线下业务相结合等方式,充分利用外部资源快速发展,并于2010年在中小板成功上市。截至2012年度,搜于特实现销售收入16.12亿元,同比增长40.85%,实现利润1.31亿元,同比增长57.61%。这在平均利润微薄的服装行业是十分罕见的。

情境结合则体现为市场选择中本土市场与国际市场的结合、演进方式上顺应与影响的结合、契约类型方面契约合同与信任建立的结合、国际化战略中本土化与全球化的结合以及竞合战略下利益相关者的竞争与合作的结合。上海汽车是中国汽车行业的领先企业,在1985年和1997年分别与德国大众和美国通用成立合资企业,后又通过收购等方式获得英国罗孚的相关技术,自主开发了荣威和MG品牌。在与境外品牌的合作过程中,上海汽车秉承合作和学习的态度,两家合资企业都取得了很好的发展。2012年,上海通用产销量为139万辆,上海大众产销量为128万辆,两个自主品牌也取得了20万辆的业绩。然而,上海汽车并没有局限于国内市场,而是开始将本土化与全球化战略相结合。2009年,通用汽车和上汽集团以各占50%股权的结构收购了通用印度公司100%的股权。2012年底,上海汽车又宣布在泰国建立年产5万辆的整车生产线,面向东南亚市场。同时,上海通用生产的汽车在2013年还实现了13万辆的出口,销往南美和中东地区。上海汽车顺应市场变化,及时调整本土市场与国际市场的发展步伐。2009年12月,上海汽车收购通用汽车持有的上海通用1%的股权,将持股比例增加到51%,实现了绝对控股,然而通用汽车在经过重整和恢复后,于2012年又重新购回了1%的股权。在这场博弈中,上海汽车兼顾到了竞合格局下双方的利益,并帮助上汽集团在2012年实现了449万辆的产销量,以762.3亿美元的销售收入位居全球财富500强第103位。

结构结合囊括了组织架构方面结构化与柔性的结合、权力机制中授权与集权的结合、公司治理中公开透明与保密的结合、治理模式上家族治理与公司治理的结合以及新创企业在负债与优势方面的结合等。金螳螂是一家以室内装饰为主体,融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团。该公司于2006年11月在深圳上市,成为中国装饰行业第一家上市的企业。作为传统的装饰行业企业,金螳螂的发展与其独特的治理结构和组织架构设计有十分密切的关系。他们首先提出了注重设计开发、标准化生产和模块化装修的思路。公司拥有3 000多人的全球最大室内设计师团队(其中1 000多名为外籍设计师)。2012年,公司还收购了国际顶级酒店设计公司——美国HBA,提升并巩固其在高端市场的设计优势。他们根据地区、行业等不同因素将设计部分为30多个考核小组(事务所),在各个小组内则授权小组进行自我内部分配。同样,公司也根据订单意向,在投标的第一时间组建营销、投标、设计、施工部门共同参与的项目组。这种“模块化设置+灵活的项目小组”管理模式增加了组织的柔性,同时也降低了组织单元脱离的风险。在施工层面,由于将装饰材料和产品的生产进行了标准化,因此公司大胆地将具体的施工通过劳务公司以劳务合作方式解决,并根据施工团队的能力和水平,将其分为A、B、C、D四个等级,根据项目的重要性从不同等级的团队中挑选或竞标,有效实现了组织结构化与组织柔性、集权和分权的结合。迄今为止,金螳螂已连续10年成为中国建筑装饰百强企业第一名。2012年,集团营业收入达到139亿元,遥遥领先于竞争对手。

3.结合视角的应用。武亚军通过对中国本土新兴企业华为、联想和海尔的多案例研究,发现它们在战略上具有多种双元性,它们在产业领域选择、产权设计、制度环境适应、组织能力等方面具有战略双元性(武亚军,2009)。随后,他对华为领导人任正非的认知模式进行分析,发现他的“灰度”思维模式对于华为整个企业的发展影响深远(武亚军,2013)。任正非在一篇名为“管理的灰度”的讲话中明确地指出:“一个清晰的方向,是在混沌中产生的,是从灰色中脱颖而出……不是非黑即白,非此即彼。合理地掌握合适的灰度,是使各种影响发展的要素,在一段时间和谐,这种和谐的过程叫妥协,这种和谐的结果叫灰度。”(任正非,2010)在一家高科技企业,研发是企业之本,而华为在大量的研发投入中并不执著于原始创新,而是充分利用外部环境中的资源优势,结合自身高性价比、快速响应的市场定位,不断拓展产品系列,同时建立了极具竞争力和行动力的“狼性文化”,通过股权激励实现了企业的快速发展,成为全球通信设备领域的领先企业。

“结合”理论的运用将受到企业内、外部特定因素的影响。其中,外部影响因素包括外部资源优势、市场定位等。与西方发达国家稳定、成熟、规制的外部环境相比,中国的产业环境和竞争环境则呈现出复杂、演化和不断完善的特征。政府对于一些行业的强有力的引导、中国独特的关系文化和政策制定及执行、解读上的不断调整,使得企业很难靠一种绝对的、单一的决策偏好进行策略选择。这些外部的变化导致企业必须在各种矛盾和冲突中保持一定的平衡,从而既能够抓住机遇发展又可以将风险最小化。上述经营哲学促使企业家必须具备“结合”视角下的行为能力。陆亚东等就发现,新兴市场国家的企业在政府的干预和市场的引导下,更加擅长于将长期利益和短期利益通过权衡的决策来予以调和,从而实现共同导向、多元竞争力、竞合、共演等的“结合”(Luo和Rui,2009)。

内部的影响因素则体现为企业文化、执行能力、激励系统、内部分享和协调能力。和谐、中庸、避免走向极端的儒家思想是“结合”视角的文化基础。然而,结合并不是简单的折中或平均,而是一种因应外部环境变化的权变和智慧。因此需要企业在执行能力上具备“两手抓,两手都要硬”*这一思想在邓小平各时期讲话中经常出现,如1982年4月10日《坚决打击经济犯罪活动》,1986年1月17日《在中央政治局常委会上的讲话》,1992年1月18-21日《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》等。的基础,同时,组织的激励体系能够为这样的执行提供足够的驱动力,并以相应的分配分享机制来体现。强调“灰度”管理的任正非,就在华为塑造了独特的制度以保证其“结合”思想的落实。以研发为例,他提出“要尽量引用公司已拥有的成熟技术,以及可向社会采购的技术,利用率低于70%,新开发量高于30%,不仅不叫创新,而是浪费”(任正非,1999)。华为在许多场合都强调务实的“结合”思想,是以其塑造的“狼性文化”、高强度的考核、现金与股权相结合的高水平薪酬等内部制度为支撑的。

(四)相合

1.相合的定义。“相合”是指身处快速发展变化环境(如制度环境、市场环境、竞争环境)中的组织有计划、有目标地协调、融合好各种重要的力量、因素和要求的行为或过程。在组织发展过程中,企业的目标可能会随着竞争环境的变化而调整,竞争对手与环境因素由于技术升级和全球化进程变得愈发多样、复杂和动态。这使得企业在战略、组织、管理上要保持内部与外部环境的相合,稳定与发展的相合,变革与企业文化的相合,增长与能力的相合,换言之,企业需要具备相对均衡的组织相合性。

“相合”的思想在“儒家”和“道家”那里都有所提及。孔子提出:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美。小大由之。”*《论语·学而》。这里的“和”,即适合、相合,强调与“礼”的匹配或适配性。“和”的思想是先秦诸儒的共识,它与儒家另一核心价值观“礼”是互为表里的。被视为“儒门解易”第一人的董仲舒,为“天人合一”这一中国哲学的基本精神提供了注解,认为人的行为应与自然相通、和谐。季羡林先生更是认为“天人合一论,是中国文化对人类最大的贡献,‘天人合一’就是人与大自然要合一,要和平共处,不要讲征服与被征服”(季羡林,2008)。

具体到组织管理,任何一个组织都面临内外部各种“制约”条件及利益相关者,组织的发展既受制于这些“制约”条件又需要通过相合和融合与这些“制约”者或环境共生、共存、共进。“融合共生”是相合理念的精髓,相合强调不同外部要求与内部利益间的平衡、和解、包容、协调与和谐。不相合可能会导致来自内部员工与/或外部利益相关者的破坏、拒绝、反对或阻碍。

2.相合的类型。“相合”包括情境相合、行为相合和构成相合。

情境相合包括:与生态环境和谐共处,对生态环境负责的生态相合性;与制度环境中的规制性、规范性、认知性要求保持一致,使得组织行为合情、合理、合法的制度相合性;能够响应和适应市场机会与消费者需求,与独特市场需求保持一致(现有的或新兴的)的市场相合性。龙丰实业是一家位于河南的农产品生产企业,其创始人姬利强早年创业时曾为著名快餐巨头的鸡肉制品供应商,并于2009年被农业部评为“粮食生产大户”。随着生态环境的恶化和人们对食品质量要求的提高,他在2010年另起炉灶成立了龙丰实业。如今的龙丰实业以生产五谷保洁和生态牧养鸡蛋、紫薯食材与紫薯休闲食品为主,消费者可以在透明工厂或通过在线的方式了解产品的整个加工过程,并计划有50%的销量通过网上订购和电话订购来实现。在成立后的短短三年时间,公司就成为天交所股权挂牌交易企业,实现年产鸡蛋约9亿枚、紫薯制品约2万吨。

行为相合涵盖了在组织发展过程中内部单元与个人和组织的发展保持同步,关注组织内部的交流、公平、价值观、结构与激励的科层相合性;对组织的控制或能力无法达到的事情进行明辨和抉择,精于战略,稳健经营,注重机遇与能力适当匹配的能力相合性;重大变革能被利益相关者接受,在尊重企业历史的同时保持长期投资与短期任务间匹配的时态相合性。仪电控股是上海的一家老牌国有企业集团,由上海市仪表局改制而来,旗下拥有上百家电子仪表和设备等多元化生产企业。随着国企改制的深入和市场需求的变化,仪电控股在发展中遇到了瓶颈。越来越多的企业开始出现亏损,大量小企业缺乏市场竞争力,集团没有明确的主业和业务协同,对外投资又由于经验不足而出现了一些失误。2008年,集团董事长蒋耀上任后,开始了大刀阔斧的改革。首先,他分别明确了旗下三家上市公司的产业边界,形成电子制造、商务不动产和非银行金融三大产业板块,并将旗下公司归属的产业板块分别进行调整,然后对非主营业务进行剥离。这样的渐进式策略既兼顾了行业机遇,又考虑到了公司的历史、现有员工的安置和组织的接受度。尤其是在对电子制造主业的整合中,通过股权激励、资产置换、下放自主经营权,强化目标考核等方法,稳健地提升了主业竞争力。2013年,主业清晰的上海仪电控股再次在蒋耀的领导下进行了二次战略聚焦,将商务不动产和非银行金融业调整为支撑产业,主业则聚焦在以云计算和物联网为基础的新一代信息技术上,在新注册的INESA(云赛)品牌引领下,力争成为中国领先的物联网专家。

构成相合则体现为兼顾社会公益与自身利益,实现社会与商业间的互补性统一,关注社会、贡献社会的社会相合性;平衡组织成就与个人成就之间的匹配、员工权力与职责匹配的员工相合性;与上下游伙伴共同发展,创造支持性任务环境,在实际运营中进行合作促成商业生态系统,实现共同演化。中国的新创企业无论在数量上还是生态支持系统上都与国外有较大差距。虽然在政府的资金扶持下,各地都成立了各类创业中心和创业孵化器,但是对于创业企业的真实需求和创业过程中所需要提供的技术、管理、投资支持仍显不足。2009年,曾在谷歌和微软均担任过全球副总裁的李开复在北京创立了创新工场。这是一家致力于早期创业投资并提供全方位创业培育的投资机构,它能够为早期创业者提供资金、商业、技术、市场、人力资源、法律和培训等一揽子服务。创新工场的投资者包括了中经合集团、富士康、联想、新东方、硅谷银行、联发科等国内外著名企业和企业家。在创新工场打造的这个创新企业生态系统中,他们坚持在投资中只做小股东,承担“天使基金+孵化器”的复合角色。创新工场进行了商业模式创新,使得加盟创业企业能够在一个提供综合配套服务的系统中专注于企业的创业,因而可以提高创业的成功率。同时,这种大规模培养、扶持创业的实践也提高了城市创新能力,为大学生就业提供了新的渠道。

3.相合视角的应用。“相合”作为组织战略的思维逻辑,进一步巩固了复合、联合与结合,并为复合、联合与结合奠定了组织基础。“相合”同时提醒领导者在复合、联合与结合的过程中将可能出现的矛盾与碰撞降至最低。因此,企业必须具备较强的领导力、组织系统,以及协调竞争势力、处理各方利益、统一集体行动的能力与基础。

中国哲学将世界看成是开放、整体、交融互摄并动态平衡的,因此更加强调以统观、会通的方式着眼于更大的系统及其各要素之间的长期互动变化。企业的决策从来都不是孤立、静止或机械的。在考虑企业扩张时,关注外部情境,做到“穷则独善其身,达则兼济天下”;在强化组织行动力时,强调行为的系统相合,做到“清静无为、顺其自然”;在提升竞争力时,能够关注到其他利益相关者的得失,做到“仁爱忠恕、敬业乐群”。竞争环境是动态的,顾客需求是不断演化的,技术水平又在持续提升,政策还可能继续优化。对于中国的企业而言,变化所带来的机遇和威胁几乎同样剧烈,因此,企业需要秉持“相合”的思想,以不断创新的“生生之谓易”*《周易·系辞传》。来应对,毕竟“常一而变万”,“变而不失其常”*(清)王夫之:《周易外传》。。

由此可知,相合促进了不同矛盾主体的整合。在东方文化中,相合解决矛盾的方式并非考虑具体部分及它们在矛盾中的地位,而是考虑整体及其如何连接多样化的和相互矛盾的要素。这是一种和谐的观念,寻求协调与包容,平衡不同的矛盾倾向,以实现组织的长期发展。

四、“合”理论范式

(一)“合”理论的系统性与基本逻辑

“合”理论的架构本身既具有鲜明的中国文化属性,又具有现代企业管理学知识的系统性和逻辑性。

首先,“合”理论的四个部分既相互独立同时又构成了一个有机的整体。其中,“复合”与“联合”侧重于具体的策略与方法,是外在的“形”,更加具象。“复合”强调对内、外部资源和能力的整合利用,此为习“术”;“联合”在组织边界外的生态系统中与外部取长补短,相互学习,互利共赢,共同演进和发展,此为聚“势”;“结合”强调了“合”发展过程中各种矛盾的平衡、解决、融合,是“合”生存与发展的关键,故为谋“法”;“相合”强调“合”能力的培育、发展和利用,它支撑了其他“三合”,只有做到内外和谐、兼容并包,方为成“道”。通过优术、聚势、谋法、成道,做到形神兼备,“合”则成体。从中国哲学的体用角度看,“结合(法)”与“相合(道)”可以作为“合”的“体”;“复合(术)”和“联合(势)”可以作为“合”的“用”,而“合”理论作为整体,是“道”、“法”、“术”、“势”的结合,也是“体用统一”的整体。

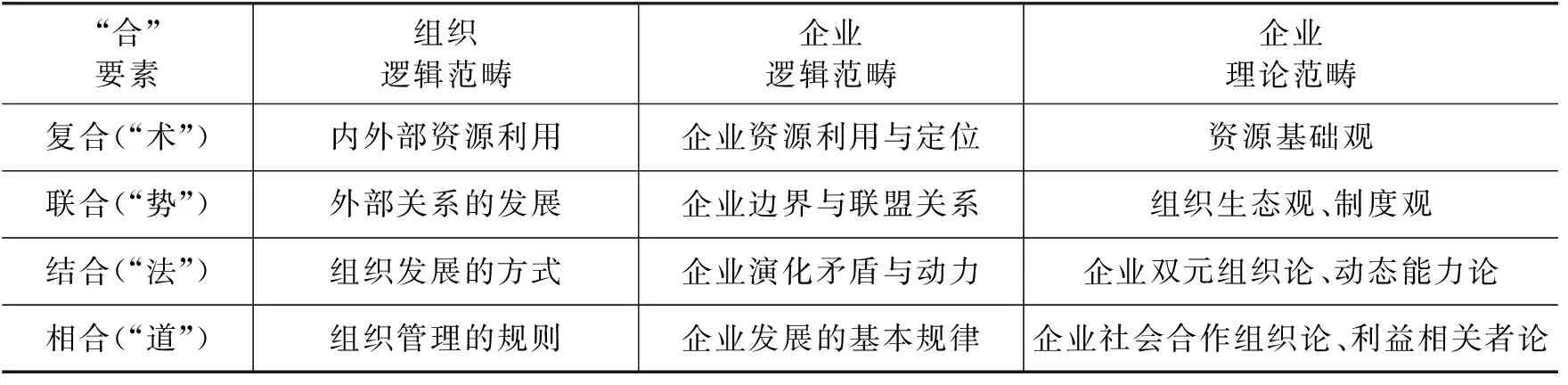

其次,从“合”理论四要素的内在逻辑来看,它们体现了现代企业发展的核心范畴与规则,并与现代企业理论的主要观点相一致。其中,“复合”体现了组织内外部资源的利用逻辑——企业的资源利用方式,它与现代企业的资源基础观(RBV)相一致;“联合”体现了组织外部关系的发展逻辑——确定企业的边界与联盟关系,它与现代企业的组织生态观或制度观相一致;“结合”体现了组织发展演化的双元逻辑——企业发展的内在矛盾与包容关系,它与企业的双元组织论、动态能力论相一致;“相合”体现了组织战略与成长的管理逻辑——企业处理矛盾、竞争定位、内外关系的元规则,它与企业的社会合作组织论、利益相关者理论相一致(见表1)。

需要指出的是,“合”理论所强调的“道”、“法”、“术”、“势”的融合,是基于企业发展的根本目标,即创造顾客和打造一个可持续的、有特色的组织平台,其核心内容就是企业的宗旨和核心价值观,相当于企业的“信仰”(可简称“信”)。例如,华为的宗旨是“成为世界级的高技术的通信设备公司”,其核心价值观就是“以顾客为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗”,正是在这个“信仰”的基础上,华为通过产品的高性价比和研发的“压强原则”(复合)、与IBM等优秀中外企业共同发展的“联盟”(联合)、使员工和企业利益相协调的“员工虚拟受限股”制度(结合)、与通信数字化和互联网革命大形势同国内外通信设备市场需求情况相配合的产业发展政策(相合)等一系列的管理和制度创新,在二十多年中逐步发展成为一个优秀的世界级企业(武亚军,2013;田涛和吴春波,2012)。当然,本文所说的“合”理论的具体要素具有一定的辩证性和动态性,这是指:“合”理论中的“法”、“术”等强调在不同的战略发展阶段需要包容和平衡不同的战略矛盾,如长期与短期、稳定与变革、探索与利用、机会与资源、差异化与低成本、员工利益与股东利益、国内市场与国际市场等,这些矛盾的包容和平衡是辩证的,也是动态的;同时,企业发展的“相合”之“道”(基本规律)本身是相对稳定的,但其重要性或次序是随时间和企业发展阶段动态变化的,具有一定的动态特征。

表1 企业发展的“合”理论:核心范畴与基本逻辑

资料来源: 作者整理归纳。

因此,“合”理论必须落实于企业“合”的能力。对于具有东方文化背景的企业而言,则体现为企业领导人“体用统一”的能力。

从东方视角而言,中国人文精神是人与人、族与族、文与文相接相处的精神,是“天下一家”的崇高文化理想。中国文化是“一本相生”的,其全部体系中有一个主要的中心,即以人为本位,以人文为中心(郭齐勇,2013)。中国哲学与西方哲学一个明显的相异之处是,在中国哲学中人生修养的工夫论占了一个很重要的地位。因为它所讨论的是提高精神境界的具体实践方式,从而鲜明地表现出中国哲学注重精神生活与心灵境界的性格。冯友兰早就指出,比起西方哲学来,中国哲学更注重内圣及实现内圣的修养方法(吴光,2009)。明代商人已用“贾道”一词,这似乎表示他们对商业有了新的看法(余英时,2013)。15世纪山西商人席铭曾豪语:“丈夫苟不能立功名于世,抑岂不能树基业于家哉!”士的事业在国,是“立功名于世”;然而商的“基业”在家,也足以传之久远(余英时,2013)。此处的“贾道”即是“道”的一部分。商贾“虽与时逐,而错行如四时;时作时长,时敛时藏。其与天道,盖冥合也”*(明)汪道昆:《太函集》卷十六,《兖山汪长公六十寿序》。。因此他们自然也可以“创业垂统”。一般的商人固然是“孳孳为利”,正如一般的士人也是为“利禄”而读书一样。但其中也有一些“幼有大志”的商人具有超越性的“创业”动机。他们同样重视自己的“名”、“德”或“功业”。在中国自古相传的“三不朽”中,他们至少可以希望在“立功”和“立德”两项上一显身手(余英时,2013)。在“家”文化背景下的企业家,通过不断的修炼,培养自己在“天人合一”的视野中“执两用中”的技能,则不仅符合天、地、人、物、我协调发展的理论,有助于保护人类生存的生态环境,更加能够在物质空前丰富而人文精神沉沦的当下,为人类带来精神层面的慰藉和终极关怀(郭齐勇,2013)。由此而培养出的企业,则无疑是具有全球视野和更加持久生命力的。

从西方视角而言,“合”可以理解为一种动态能力,包括了企业家特质、组织网络能力、学习吸收能力、市场机会掌握能力、快速变化下的应变能力及资源(内、外部)持续整合(integration)、重构(reconfiguration)、配置(deployment)能力等。随着国际化、互联网化和工业4.0等大趋势的到来,全球市场体现出了鲜明的无边界、碎片化、大规模定制等新的趋势,原有的市场格局被打破,由此带来专业化分工的进一步加剧,中小型企业依托网络生态组织可以替代大规模的企业,而市场中的纵向、横向合作将变得愈发频繁和紧密。人们不再单纯用零和博弈的观点来看待竞争,更多地是基于合作、协同、共享来发现、培育和打造全新的市场。这其实与斯密所说的“分工与市场范围扩展相依赖”的市场合作扩展观是高度一致的。自波特提出“竞争战略”以来,过于强调企业间“相克”的管理逻辑逐步被“竞合”、“合作”、“企业间网络群体”等“相生”的逻辑取代。而“合”作为一种动态能力范式,则成为企业适应上述变化的重要理论依据。

(二)“合”作为一种框架式理论

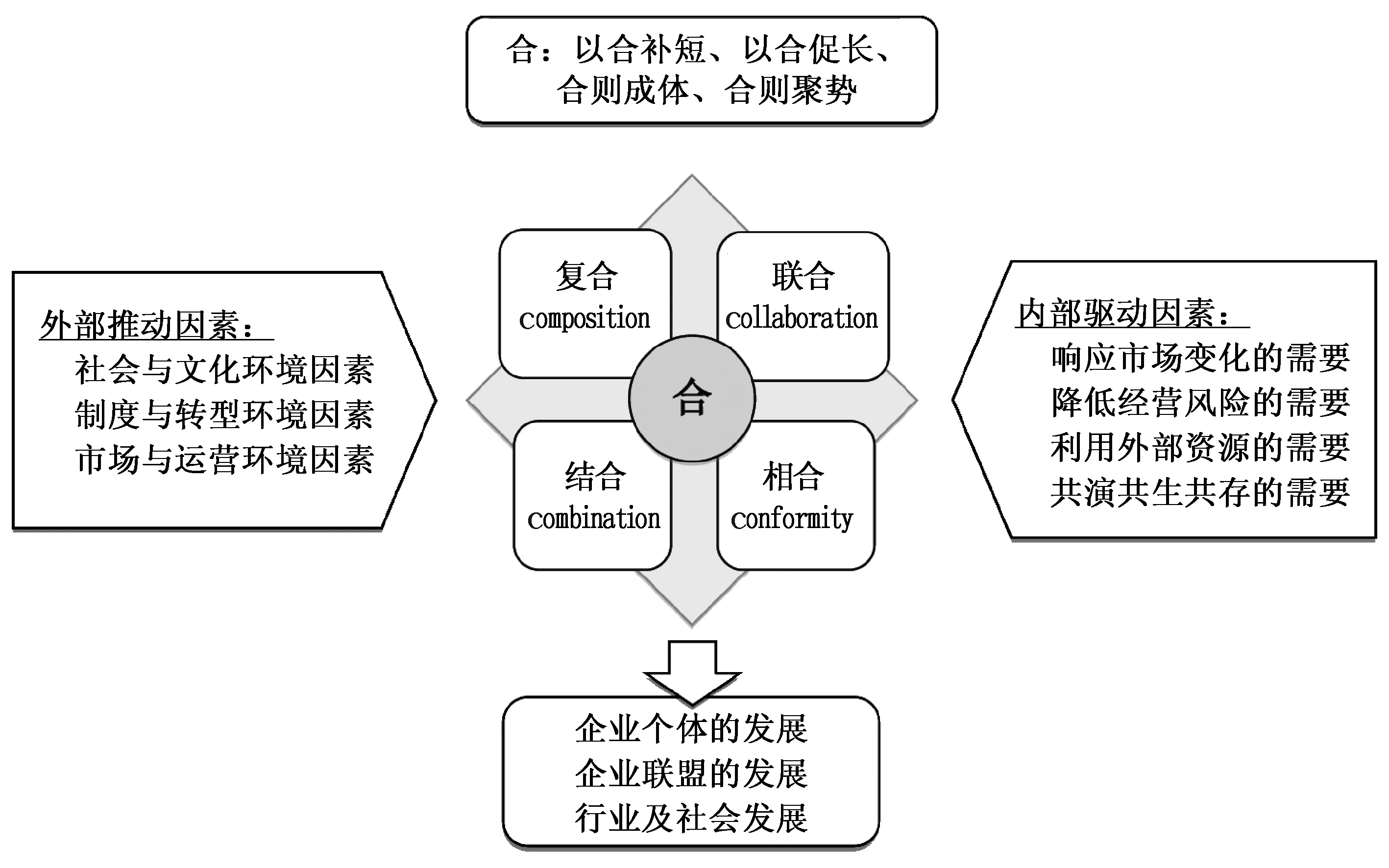

本文提出的“合”理论,是在企业层次上综合考虑转型发展时期中国的社会—文化环境、制度环境、市场环境,以及企业的资源与能力等内、外部驱动因素并进行综合推演的结果。从文化环境来看,中国传统是与“合”理念相契合的。道家的“阴阳平衡”、“天人合一”哲学观体现了“合则成体”、“尽物之性”等理念,强调人要尽量与天地万物协调共存,儒家也把“和(谐)”“均(衡)”作为核心价值观念(余英时,1995),杂家则经历春秋战国时代之百家争鸣,因此“采儒墨之善,撮名法之要”,博采众议,兼容并蓄。从社会环境来看,中国数千年以来的农业社会形成了重视和谐、讲人情或关系导向的倾向,进而影响了中国人的关系主义行为特质(黄光国,2006),近二十年来这一特征虽然随着中国工业化和城市化的发展有所变化,但其本质仍未改变。

从中国的制度与转型环境来看,“合”既是对制度和转型经济环境及其不确定性的响应,又是改进这一环境的手段之一。自1979年改革开放以来,中国经济经历着从计划向市场的制度转型和发展转型的双重转型(厉以宁,2013),它带来了宏观经济政策和产权制度等多方面的剧烈变化及相当大的不确定性,“合”理论强调的“联合”、“结合”等,既体现了企业作为微观经济主体的适应性应对,又体现了它作为行动主体的制度建构性创新(刘小玄,2008)。

从经济与技术、市场环境来看,进入21世纪以后,经济全球化和互联网革命使中国企业面临巨大的全球化、信息化、专业化、市场化压力;同时,中国经济仍处于快速增长时期,人们的消费水平提高、生活节奏加快等因素导致企业资产变轻了、周期变短了、外部依赖上升了;企业业务越来越网络化;电子商务发展及企业互联网化等趋势使得商业生态圈概念日益重要,“以合成体,以合共存”成为必须具备的理念;企业之间的竞合关系也更加明显。

从企业内部来看,由于中国本土企业特别是新兴企业处于弱小后发状态(康荣平等,2006),由于战略性的资源有限以及核心能力缺乏,企业发展面临巨大的“合”——复合、联合、结合、相合的要求,这是企业响应市场变化及国际竞争的需要,也是企业降低经营风险的需要,同时也是利用外部资源、特别是国际技术与管理资源的需要,是不同类型企业共存、共长、共生的需要。

从效果来看,“合”的四要素的运用,目的是实现企业的生存与长期发展,以及联盟、行业和社会的发展。其中,企业的生存与长期发展是第一位的,但其发展本身又不是唯一的目标,它能促进企业员工的发展,也会促进联盟、行业和社会的发展,因而是一种综合的发展或者“包容性发展”。

综合本节提出的“合”的内外部驱动因素以及“合”的四个要素,我们可以把本文所谓的“合”理论发展成图1所示的整体式框架。它包括以下五个相联系的部分:(1)外部推动因素;(2)内部驱动因素;(3)“合”的基本理念;(4)“合”战略——复合、联合、结合、相合;(5)综合绩效:企业、联盟及产业等的发展。其基本逻辑关系如图1中箭头所示。

图1 “合”理论的范式框架

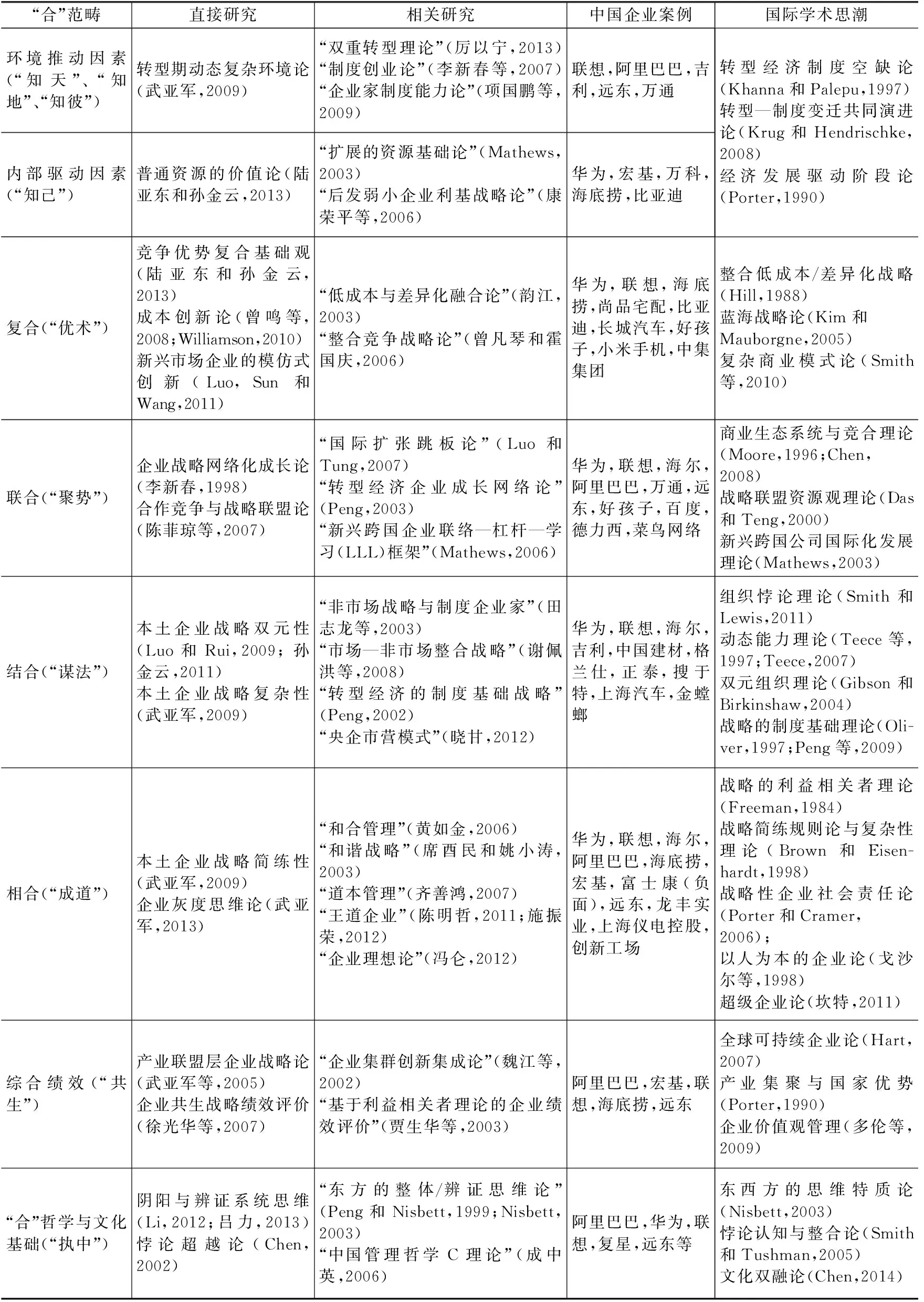

更进一步地,按照通常的战略发展范式,我们可以把“合”框架中包含的要素划分成十个基本战略范畴。其中,“合”的外部环境及推动因素分析可称之为“知天”(宏观政治、经济、社会—文化、技术及自然环境)、“知地”(行业及市场环境)和“知彼”(竞争对手状况),其内部驱动因素的分析可称之为“知己”(自身资源与能力状况),作为主体的“合”战略包括“优术”、“聚势”、“谋法”、“成道”,“合”形成的综合绩效我们可以称为“共生”(包容性发展),其基本理念——“合”的文化与哲学基础可称为“执中”(包容超越)。之所以如此命名是由于管理的本质是文化,而“合”理论将“以合补短,以合促长,合则成体,合则聚势”观念作为其出发点就体现了一种“包容执中”或“悖论超越”的哲学观念(Chen,2002),即在企业优势与劣势(“长短”)、竞争与合作(“竞合”)、企业个体与群体(“群己”)之间“包容执中”,实现“悖论超越”。因此,这十个范畴形成了本文所谓的企业发展的“合”(Hé)理论的基本范畴,参见表2(第一栏)的概括。

表2 企业发展的“合”理论范式:基本范畴与研究概览

按照“合”理论框架的观点,企业发展的核心准则就是“明体达用”,即在合理而有特色的企业宗旨和核心价值观的指导下,明确和遵从“结合”之法与“相合”之道,利用“复合”之术和“联合”之势,达成“企业愿景”之目标。

应该指出,“合”框架的出发点是“以合补短,以合促长,合则成体,合则聚势”,而其目标则是确保企业宗旨、愿景的实现,并且在企业个体发展的基础上,实现联盟、行业和社会的发展(参见图1)。自然,这样的统一框架具有规范性和理想性的特征,但是它又是在现实的中国本土企业实践及大量已有研究基础上总结出来的,具有可操作性和可实现性。

(三)“合”作为一种理论范式的发展

作为一种理论范式,本文所构建的“合”理论是建立在大量的中国本土企业战略实践和管理研究基础上的。表2简要概括了“合”理论十个主要范畴——环境推动因素(“知天”、“知地”、“知彼”)、内部驱动因素(“知己”)、复合(“优术”)、联合(“聚势”)、结合(“谋法”)、相合(“成道”)、综合绩效(“共生”)以及“合”理念的哲学与文化基础(“执中”)——的直接研究、相关研究、中国企业典型案例和相对应的国际学术思潮的情况。限于篇幅,本文仅对表2的若干内容加以简要说明。例如,与“结合”相关的国内研究观点,包括“非市场战略”(田志龙等,2003)、“企业政治战略”(张建君和张志学,2005)、“市场—非市场整合战略”(谢佩洪等,2008)、“央企市营模式”(晓甘,2012)等,典型的本土企业案例有华为、联想、海尔、吉利、远东、中国建材、格兰仕、正泰、搜于特、上海汽车、金螳螂等;与此相关的,在国际上则有动态能力理论(Teece等,1997;Teece,2007)、双元组织理论(Gibson和Birkinshaw,2004)、战略的制度基础理论(Oliver,1997;Peng等,2009)、组织悖论理论(Smith和Lewis,2011)等学术思潮。与“相合”相关的国内研究,提出了“和合管理”(黄如金,2006)、“和谐战略”(席酉民和姚小涛,2003)、“道本管理”(齐善鸿,2007)、“王道企业”(陈明哲,2011;施振荣,2012)等观点,典型的本土企业案例有华为、联想、海尔、阿里巴巴、海底捞、宏基、远东、龙丰实业、上海仪电控股、富士康(负面案例)等;在国际上则有战略的利益相关者理论(Freeman,1984)、战略简练规则论与复杂性理论(Brown和Eisenhardt,1998)、战略性企业社会责任论(Porter和Cramer,2006)、以人为本的企业论(戈沙尔等,1998)、超级企业论(坎特,2011)等学术思潮。

事实上,已经有一些国内外学者运用“合”范式进行了综合性研究,其研究涉及“结合”、“相合”等多个“合”理论范畴。例如,武亚军在对中国本土新兴企业战略的多案例研究中发现,中国成长型新兴企业呈现出五重战略矛盾的战略复杂性(结合)以及以两类元规则为整合核心的战略简练性(相合)(武亚军,2009)。在国际管理学界,“悖论”理论方法也在最近十年中获得了高度关注。例如,Smith和Lewis在最近的一篇回顾性论文中,系统地总结了国际管理学界关于组织悖论存在的四类基本范畴——目标化、学习化、认同化、组织化,并运用悖论视角提出了一个化解组织化矛盾(如分离与整合)的“动态均衡模型”,认为通过这样的管理策略可以实现短期效益和长期效益的协调,即“持续性发展”(Smith和Lewis,2011)。这一学术流派的发展标志着国际管理学界对以“阴阳”为象征的悖论理论视角的全面接纳,也预示着在21世纪的动态复杂环境下中国传统哲学或文化精华大有用武之地(Li,2012)。

值得强调的是,表2的概括表明我们从中国视角提出了一个“合”理论的基本范式。这里所谓的中国视角,是指它是基于中国文化背景和中国企业实践的概括与提炼。因此,“合”理论范式既有坚实的实践基础,又有一定的理论规范性。当然,从文化双融的角度来看,“合”理论范式仍然需要进一步深化和发展。事实上,在现代管理学发展中,以英美为代表的西方发达经济体具有先发和领先优势,西方国家由于分析性思维方式与市场经济的先期发展,其在管理理论和管理工具开发方面具有优势,而中国深厚的哲学和文化基础以及目前巨大的市场规模与经济转型实践,使得中国管理学在哲学与理念、实践与案例方面具有不容忽视的潜在优势*已经有一些中国背景的哲学家对基于中国文化的管理哲学进行了系统的理论探索,参见成中英:《C理论:中国管理哲学》,中国人民大学出版社2006年版。,而现代管理学知识体系是一个包括哲学与理念、管理理论、案例与实践、管理工具的多层次知识系统,因此,从发展可以在世界上占有一席之地的中国管理学知识系统的角度看,文化双融是我们目前可以选择的唯一道路(吕力,2013)。因此,我们迫切需要从中西文化双融的角度加强“合”理论范式的理论具体化和管理工具化研究(Chen和Miller,2011;Chen,2014)。

此外,从现实条件看,互联网革命以及转型发展期大量中国新兴企业的实践也为“合”理论范式的发展提供了更加有利的实践和检验环境。不论是20世纪80年代西方兴起的产业组织战略范式(产业环境—竞争优势—企业经济绩效),还是90年代兴起的资源基础战略范式(即核心能力—竞争优势—企业经济绩效),其背景都是比较成熟和相对稳态环境下的西方市场经济,可以将其概括为:“产业组织或核心能力—竞争优势—企业经济绩效”。而新兴的互联网革命以及中国大量新兴企业如阿里巴巴、腾讯等的成长,使得发展一种新企业发展理论范式成为必要和可能。实际上,近十年来国际上的动态能力、双元组织、悖论理论、商业模式创新等学术思想发展就是一系列尝试突破旧理论范式的探索(Teece,2007;Smith和Lewis,2011)。作为基于中国转型发展经济及东方文化背景的一种新理论尝试,我们提出的“合”理论是针对中国企业的资源状况和中国制度转型与文化传统而提出的,它与针对西方企业的传统战略范式有一些明显的不同。当然,作为一种新的理论探索,它还需要我们进行大量更系统、更深入的研究,以使之得到完善、检验和修正。比如:“合”理论在不同产业环境、不同类型企业或其不同发展阶段中,具体应该包括哪些细分要素?这些不同要素的重要性或次序又是如何决定的?它们是如何被整合的?“合”理论及其要素如何进行实证检验?成功实施“合”战略体系应该具有什么条件?它们在组织结构、管理、信息和企业文化方面应该具有什么特质?“合”框架的实施有哪些有效工具?“合”理论与现有的西方企业管理理论如动态能力、双元能力和悖论理论等之间有什么关系?“合”理论范式有什么中国特质从而可以对世界管理理论做出贡献?等等。

五、结论与展望

“合”理论的提出,是在结合东方文化背景与中国企业管理实践的基础上所做的一次基础理论探索。中华文化博大精深、源远流长,深刻影响着后人的价值取向、思维模式和行为特征。现代管理思想根植于以古希腊为起源的西方哲学,表现为对各种现象背后的原因的关注和对确定性的追求,把自然当作一种认知的对象。然而,纵观整个中国哲学,各种学说的前后相继性很明显,虽也有“诸子百家”,各个学派所讨论的问题也不尽相同,但是主要集中探讨对人的关怀和规范,强调对“天”的敬畏和相信,从而试图避开对自然现象背后原因的关注,更多地探究现实当中的应对之法,以期做到“天人合一”。因此,古希腊哲学重在探索“是什么”,而中国哲学则乐于探讨“怎样做”。

遵循这样的哲学逻辑,“合”理论实现了由如何发展最优资源向如何最优地利用可用资源的转变。传统的“核心能力—竞争优势—组织绩效”战略范式认为,核心能力能够带来竞争优势。然而,这样的逻辑却忽略了从核心能力到竞争优势的内部机理。对于特定的组织,何种核心能力如何产生相应的竞争优势?对于特定的顾客群,哪些竞争优势更加敏感?不同的核心能力如何进行组合?甚至普通的能力按照“合”的思想创造性地组合在一起是否也同样能够产生独特的竞争优势?这些问题都引导我们去延伸思考资源和能力的概念与逻辑,以及企业成长与发展的正确轨迹。

当然,由于本研究还处在理论层面的推演和探讨,必然存在一些不足,需要更多海内外华人学者参与探索和完善。例如,首先,我们提出的“合”理论视角在执行层面还有许多问题尚未论述。在具体操作执行上,如何在实施“合”理念的同时提升企业独特的个性和培养自身核心竞争优势?对此还需要更多更深的思考。其次,“合”理论是基于东方文化与哲学背景而提出的,对于参与国内竞争、具有普通资源的企业更加有效。但是有越来越多的中国企业开始国际化,而企业在国际化的过程中,如何调整自己的策略思维以参与全球范围内的竞争?这一层面目前尚未涉及。第三,在“合”理论的四个组成部分中,除了“复合基础观”已经开展了一些探索外(陆亚东和孙金云,2013),其他三个部分都还需要进一步厘清其内部机理和实现机制,并需要得到更多的实证研究的支持。第四,“合”理论较少触及原创性的创新,更加注重的是对已有资源、能力等的组合运用逻辑,因而可能需要更多隐性的知识作为其载体,而这种隐性的知识体系在分享、转移和学习中可能存在一定的障碍。最后,“合”理论与现有管理理论之间是相容而非排斥的关系,如何界定“合”理论与动态能力、双元组织、悖论理论、利益相关者理论等之间的关系并改进现有的管理理论,也是值得进一步探究的。

尽管如此,我们的研究仍试图在西方管理的主流理论体系之外,探索出一条适合发展中国家,尤其是具备东方文化背景的普通企业采用的务实战略发展思路。诚如董仲舒所说:“德莫大于和而道莫正于中”*(汉)董仲舒:《春秋繁露·循天之道之七十七》。,避免追求极端和唯一,强调兼得与和谐,保持组织发展的各方面平衡,对于快速发展中的中国企业是一种清醒和理性的反思。东方文化中的“合”强调不同因素的和谐统一,即如阴阳不同而生生不已。在西方管理理论与实践占据主导地位的管理理论体系中,如果完全照搬,执着于“同”则“声一无听,物一无文,味一无果,物一不讲”*《国语·郑语》。,中国的管理学者当以“君子和而不同”的态度,大胆进行全新的理论探索。在本研究中,我们谓之“合”!

[1]Barney J B. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management,1991,17:99-120.

[2]Brown S L and Eisenhardt K M. Competing on the edge: Strategy as structured chaos[J]. Harvard Business School Press,1998,Boston.

[3]Chan W and Mauborgne R. Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make competition irrelevant[M]. Harvard Business Press,2005.

[4]Chen M-J. Transcending paradox: The Chinese ‘middle way’ perspective[J]. Asia Pacific Journal of Management,2002,19:179-199.

[5]Chen M-J and Miller D. The relation perspective as a business mindset: Managerial implications for east and west[J]. Academy of Management Perspective,2011,8:6-18.

[6]Chen M-J. Becoming ambicultural: A personal quest,and aspiration for organizations[J]. Academy of Management Review,2014,39(2):119-137.

[7]Das T K and Teng B S. A resource-based theory of strategic alliances[J]. Journal of Management,2000,26(1): 31-61.

[8]Fang T. Yin Yang: A new perspective on culture[J]. Management and Organization Review,2012,8: 25-50.

[9]Freeman R E. Strategic management: A stakeholder approach[M]. Boston: Pitman Publishing Inc., 1984.

[10]Gibson C B and Birkinshaw J. The antecedents,consequences and mediating role of organization ambidexterity[J]. Aca-demy of Management Journal,2004,47:209-226.

[11]Hill C W L. Differentiation versus low cost or differentiation and low cost: A contingency framework[J]. Academy of Management Review,1988,13(3): 401-412.

[12]Khanna T and Palepu K. Why focused strategies may be wrong for emerging markets[J]. Harvard Business Review,1997,75(4): 41-48.

[13]Krug B and Hendrischke H. Framing China: Transformation and institutional change through co-evolution[J]. Management and Organization Review,2008,4(1): 81-108.

[14]Li J T and Tsui A S. A citation analysis of management and organization research in the Chinese context: 1984-1999[J]. Asia Pacific Journal of Management,2002,19(1): 87-107.

[15]Li P P. Toward an integrative framework of indigenous research: The geocentric implications of Yin-Yang balance[J]. Asia Pacific Journal of Management,2012,29:849-872.

[16]Luo Y and Tung R L. International expansion of emerging market enterprises: A springboard perspective[J]. Journal of International Business Studies,2007,38(4): 481-498.

[17]Luo Y and Rui H C. An ambidexterity perspective toward multinational enterprises from emerging economies[J]. Aca-demy of Management Perspective,2009,23(4):49-70.

[18]Luo Y,et al. Emerging economy copycats: Capability,environment and strategy[J]. Academy of Management Perspective,2011,25(2):37-56.

[19]Luo Y. From ‘West Leads East’ to ‘West Meets East’: Philosophical insights from Asia[A]. in Boddewyn J(Ed.). International business essays by AIB fellows[C]. Emerald Publishing,2014:3-28.

[20]Mathews J A. Competitive dynamics and economic learning: An extended resource-based view[J]. Industrial and Corporate Change,2003,12(1): 115-145.

[21]Mathews J A. Dragon multinationals: New players in 21st century globalization[J]. Asia Pacific Journal of Management,2006,23(1): 5-27.

[22]Moore J F. The death of competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystems[M]. New York: Harper Business,1996.

[23]Nisbett R E. The geography of thought: How Asians and Westerners think differently … and why[M]. New York: Free Press,2003.

[24]Oliver C. Sustainable competitive advantage: Combining institutional and resource-based views[J]. Strategic Management Journal,1997,18(9): 697-713.

[25]Park S H and Luo Y. Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in Chinese firms[J]. Strategic Management Journal,2001,22:455-477.

[26]Peng K and Nisbett R E. Culture,dialectics,and reasoning about contradiction [J]. American Psychologist,1999,54(9): 741.

[27]Peng M W. Institutional transitions and strategic choices[J]. Academy of Management Review,2003,28(2): 275-296.

[28]Peng M W,et al. The institution-based view as a third leg for a strategy tripod[J]. The academy of management perspectives,2009,23(3): 63-81.

[29]Porter M E. The competitive advantage of nations[M]. New York: Free Press,1990.

[30]Porter M E and Kramer M R. Strategy and society[J]. Harvard Business Review,2006,84(12): 78-92.

[31]Powell T C. Strategic planning as competitive advantage[J]. Strategic Management Journal,1992,13:551-558.

[32]Smith W K and Tushman M L. Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation stream[J]. Organization Science,2005,16:522-536.

[33]Smith W K, et al. Complex business models: Managing strategic paradoxes simultaneously[J]. Long Range Planning,2010,43(2-3):448-461.

[34]Smith W K and Lewis M W. Toward a theory of paradox: A dynamic equilibrium model of organizing[J]. Academy of Management Review,2011,36(2):381-403.

[35]Teece D J,et al. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal,1997,18:509-533.

[36]Teece D J. Explicating dynamic capabilities: The nature and micro-foundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic Management Journal,2007,28(13): 1319-1350.

[37]Tsui A S,et al. Organization and management in the midst of societal transformation: The people’s republic of China[J]. Organization Science,2004,15(2): 133-144.

[38]Tsui A S. Contextualization in Chinese management research[J]. Management and Organization Review,2006,2(1):1-13.

[39]Williamson P J. Cost innovation: Preparing for a ‘value-for-money’ revolution[J]. Long Range Planning. 2010,43:343-353.

[40]Xin K R and Pearce J L. Guanxi: Connections as substitutes for formal institutional support[J]. Academy of Management Journal,1996,39(6):1641-1658.

[41]蔡洪滨,周黎安,吴意云. 宗族制度、商人信仰与商帮治理:关于明清时期徽商与晋商的比较研究[J]. 管理世界,2008,(8):87-99.

[42]陈菲琼,范良聪. 基于合作与竞争的战略联盟稳定性分析[J]. 管理世界,2007,(7):102-110.

[43]陈明哲. 论王道企业家[J]. 北大商业评论,2011,(8):40-43.

[44]成中英. C理论:中国管理哲学[M]. 北京:中国人民大学出版社,2006.

[45]杜维明. 杜维明教授谈东西方价值观[J]. 新语文学习,2006,(4):17-20.

[46]多伦,加西亚. 价值观管理:21世纪企业生存之道[M]. 北京:中国人民大学出版社,2009.

[47]冯仑. 理想丰满[M]. 北京:文化艺术出版社,2012.

[48]傅佩荣. 哲学与人生[M]. 北京:东方出版社,2012.

[49]高一虹. 跨文化交际能力的“器”与“道” [J]. 语言教学与研究,1998,(3):39-53.

[50]戈沙尔,巴特利特. 以人为本的企业[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2008.

[51]郭齐勇. 中国儒学之精神[M]. 上海:复旦大学出版社,2013.

[52]黄光国. 儒家关系主义: 文化反思与典范重建[M]. 北京:北京大学出版社,2006.

[53]黄如金. 和合管理的价值观体系[J]. 经济管理,2006,(12):11-12.

[54]季羡林. 季羡林说和谐人生[M].北京:中国书店出版社,2008.

[55]贾生华,陈宏辉,田传浩. 基于利益相关者理论的企业绩效评价:一个分析框架和应用研究[J]. 科研管理,2003,(4):4-10.

[56]姜翰,金占明. 企业间关系强度对关系价值机制影响的实证研究[J]. 管理世界,2008,(12):114-125.

[57]坎特. 公司的王道[M]. 北京:万卷出版公司,2011.

[58]康荣平等. 冠军之道:利基战略设计与实施[M]. 中国对外翻译出版公司,2006.

[59]李新春,刘佳,陈文婷. 从基于制度到基于市场的战略创业转型——中国大型电子企业联想、海尔、TCL案例研究[A].北京天则经济研究所.中国制度变迁的案例研究(广东卷)[C].北京:中国财政经济出版社,2008.

[60]厉以宁. 中国经济双重转型之路[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[61]刘小玄. 奠定中国市场经济的微观基础:企业革命30年[M].上海: 上海人民出版社,2008.

[62]陆亚东,孙金云. 中国企业成长战略新视角:复合基础观的概念、内涵与方法[J]. 管理世界,2013,(10):106-117.

[63]吕力. 易学管理理论与管理学中国学派:基于管理与环境视角[J]. 管理学报,2013,(8):1100-1109.

[64]齐善鸿. 道本管理: 精神管理学说与操作模式[M]. 北京: 中国经济出版社,2007.

[65]任正非. 创业创新必须以提升企业核心竞争力为中心[J]. 华为人,1999,2.

[66]任正非. 管理的灰度[J]. 商界评论,2010,(4):48-50.

[67]施振荣. 王道管理模式与宏碁[J]. 企业文化,2012,(2):82-84.

[68]孙金云. 一个二元范式下的战略分析框架[J]. 管理学报,2011,(4):524-530.

[69]田涛,吴春波. 下一个倒下的会不会是华为?[M]. 北京:中信出版社,2012.

[70]王孝通. 中国商业史[M]. 北京:团结出版社,2007.

[71]魏家海,曾玲. 东西方文化价值观的两重性与跨文化交际[J]. 西安外国语学院学报,2000,(1):19-22.

[72]魏江,叶波. 企业集群的创新集成:集群学习与挤压效应[J]. 中国软科学. 2002,(12):38-42.

[73]吴光. 阳明学综论[M]. 北京:中国人民大学出版社,2009.

[74]武亚军等. 国际化背景下中国本土企业的战略:一个理论框架与应用分析[J]. 管理世界,2005,(11):101-111.

[75]武亚军. “战略框架式思考”、“悖论整合”与企业竞争优势:任正非的认知模式分析及管理启示[J]. 管理世界,2013,(4):150-167.

[76]武亚军. 中国本土新兴企业的战略双重性:基于华为、联想和海尔实践的理论探索[J]. 管理世界,2009,(12):120-136.

[77]席酉民,姚小涛. 复杂多变环境下和谐管理理论与企业战略分析框架[J]. 管理科学,2003,16(4):2-6.

[78]项国鹏等. 转型经济中的企业家制度能力:中国企业家的实证研究及其启示[J]. 管理世界,2009,(11):103-114.

[79]晓甘. 央企市营:宋志平的经营之道[M]. 北京:企业管理出版社,2012.

[80]谢佩洪,魏农建. 中国管理学派本土研究的路径探索[J]. 管理学报,2012,(9):1255-1262.

[81]谢佩洪,朱海华. 基于制度视角的企业非市场战略与市场战略的整合研究[J].南开管理评论,2008,11(2):107-112.

[82]徐光华,周小虎. 企业共生战略绩效评价模式研究[J]. 南开管理评论,2008,11(5):19-26.

[83]余英时. 中国思想传统的现代诠释[M]. 南京:江苏人民出版社,1995.

[84]韵江. 竞争战略新突破:来自低成本与差异化的融合[J]. 中国工业经济. 2003,(2):90-96.

[85]曾鸣,彼得·威廉姆斯. 龙行天下:中国制造未来十年新格局[M]. 北京:机械工业出版社,2008.

[86]朱明伟. 论东方管理思想的核心价值观[J]. 商业经济与管理,2001,(4):36-38.

(责任编辑:雨 橙)

A Theory of Amalgamation (Hé): A New Paradigm of Strategic Theory Based on Oriental Culture

Luo Yadong1,2,Sun Jinyun3,Wu Yajun4

(1.SchoolofManagement,ZhongshanUniversity,Guangzhou510275,China; 2.ManagementDepartment,UniversityofMiami,USA; 3.SchoolofManagement,FudanUniversity,Shanghai200433,China; 4.GuanghuaSchoolofManagement,PekingUniversity,Beijing100871,China)

Modern firm growth theories have centered at a core theoretical paradigm of “core competence-competitive advantage-organization performance” for nearly half a century which focuses on building competitive advantages via strategic positioning and core competence in a competitive environment by firms. In strategic practice in China,this paradigm,however,would not work to a large extent for many Chinese medium-and-small-sized firms that do not possess strategic resources or capabilities or are still in a development stage. This paper proposes the theory of amalgamation,which elaborates that Chinese firms which only possess common resources construct competitive advantages or make up competitive disadvantages by combining composition,collaboration,combination and conformity creatively,thereby creating distinctive competitive advantages like quick market responses and high value-price ratio. It shows a unique development path and theoretical perspective especially suitable for firm growth in China in an oriental culture background and indicates a new paradigm of strategic management theory based on the integration of oriental and occidental culture.

theory of amalgamation; oriental culture; strategic management

2015-04-09

国家自然科学基金重点项目(71232010);国家自然科学基金重点项目(71172021)

陆亚东(1963-),男,中山大学管理学院特聘教授,美国迈阿密大学管理系讲座教授; 孙金云(1972-),男,复旦大学管理学院讲师,博士; 武亚军(1968-),男,北京大学光华管理学院副教授。

F270

1001-4950(2015)06-0003-23