論宋人對《莊子》“庖丁解牛”工夫層次的詮釋

(臺灣) 簡光明

論宋人對《莊子》“庖丁解牛”工夫層次的詮釋

(臺灣) 簡光明

《莊子》“庖丁解牛”寓言中,庖丁自述經過經驗智慧的累積與工夫層次的提升,從而能夠從達到游刃有餘而刀刃不傷的境界,文惠君則透過庖丁由“技”入“道”的心路歷程,了解養生的思想。宋人喜歡讀《莊子》,普遍讚揚庖丁的精神,因而詮釋者衆。

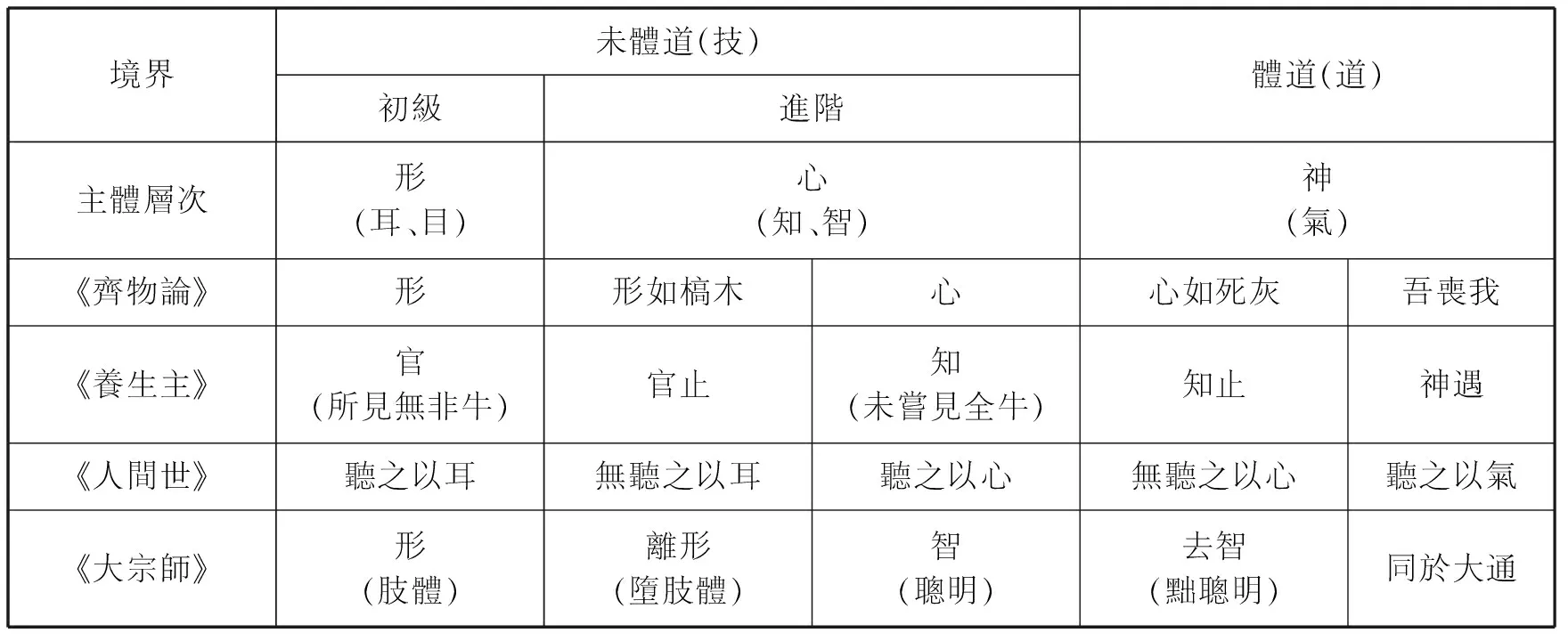

《莊子》内篇的工夫論,往往可以互相印證。從《齊物論》“吾喪我”、《養生主》“庖丁解牛”、《人間世》“心齋”與《大宗師》“坐忘”等工夫論的參照,我們可以發現運作主體的層次分别為“形—心—神”,用以解釋庖丁“官知止而神欲行”的境界,則“官”即形,就是所見無非牛者,“知”即心(智),就是未嘗見全牛,惟有以“神”遇而擺脱形與心的束縛,才能游刃有餘。

本論文檢討宋人對“庖丁解牛”寓言的詮釋,可分四點説明: (一) 宋人認為“技”的時間有三年,“道”的時間有十九年,有欠妥當。合理的解釋應該將“技”分為初階與進階,“族庖”三年,“良庖”十二年,而達到“道”境界的“庖丁”則有十九年。(二) 宋人將“所見無非牛”歸為“技”的階段,“未嘗見全牛”歸為“道”的境界,未必合理。族庖“所見無非牛”,良庖“未嘗見全牛”,庖丁則以“神遇”,因此“未嘗見全牛”應屬尚未體道的良庖階段。(三) 褚伯秀認為“每至於族”似指族庖的入門階段。若依《養生主》“視為止”的描述來看,不屬於“所見無非牛”的族庖階段,應屬於“以神遇而不以目視”的庖丁境界。(四) 宋人用“以心契道”來解釋庖丁“神遇”,從《莊子》内篇來看,當“心”消融主客的對立而能夠體道時,其意涵與“神”相同,故宋人的解釋實屬適切。

關鍵詞 莊子 庖丁解牛 心齋 坐忘 吾喪我

中圖分類號 B2

前 言

在中國莊學的發展上,魏晉玄學被視為道家思想的復興,《莊子》作為三玄之一,受到當時士人的喜愛與討論,可惜流傳下來的注解與文章不多;相對而言,宋代雖然屬於儒學興盛的時期,對於《莊子》義理的開發,卻相當可觀。郎擎霄《莊子學案》説:“當時治《莊子》者,已次第臻於極盛,而莊子之學遂如日之中天矣。”*郎擎霄《莊子學案》,第十三章《歷代莊學述評》,天津市古籍書店1990年版,第337頁。《四庫全書》所收歷代《莊子》注解,以宋代為最多*《四庫全書總目》所收録道家類書籍中,莊子注解只有五本,魏晉有郭象《莊子注》,宋代有王雱《南華真經新傳》、林希逸《莊子口義》、褚伯秀《南華真經義海纂微》,明代有焦竑《莊子翼》,可見其對宋代莊學的重視。另有存目十二本,未收書目一本,俱非宋代《莊子》注解。。宋代莊學興盛的情況可以從褚伯秀《南華真經義海纂微》一書略窺端倪,該書“纂郭象、吕惠卿、林疑獨、陳祥道、陳景元、王雱、劉概、吴儔、趙以夫、林希逸、李士表、王旦、范元應十三家之説,而斷以己意,謂之管見。……宋以前解《莊子》者,梗概略具於是”*紀昀等《四庫全書總目提要》卷一四六,子部,道家類,中華書局1987年版,第1247頁。“范元應”為“范應元”之誤。。因此《南華真經義海纂微》是研究宋人對於《莊子》的詮釋相當重要的典籍。

在《莊子》寓言中,“庖丁解牛”是相當知名的,宋代士人常常加以引用。宋代學者對於《養生主》的詮釋,以儒家思想為主,“庖丁解牛”寓言有“依乎天理”之言,因而得到宋儒的讚譽。邵堯夫説:“莊周雄辯,數千年一人而已。如庖丁解牛曰:‘躊躕四顧’,孔子觀吕梁之水,曰:‘蹈水之道無私’,皆至理之言也。”*陳治安《南華真經本義附録》卷六,第137頁。“蹈水之道無私”,見《達生》,即“始乎故,長乎性,成乎命。與齊俱入,與汩偕出,從水之道而不為私焉。此吾所以蹈之也。”晏粲説:“庖丁解牛刀,無厚入有間。以此交世故,了不見後患。”*晏粲《庖丁解牛刀》,《寶晉英光集》卷三,第11頁。李之儀説:“凡技之善,如庖丁解牛、輪人斲輪,直以神遇而不以力會,然後為得。”*李之儀《書陳格石刻》,《姑溪居士前集》前集,卷十七,第7頁。張綱説:“朕唯煩劇之務剸裁,必得其人,如庖丁解牛技經肯綮無難焉,則談笑之間無餘事矣!”*張綱《晏敦復除左司》,《華陽集》卷八,第7頁。可見宋人對於“庖丁解牛”的讚揚。

在《朱子語類》中,可以看到朱熹常徵引“庖丁解牛”寓言來教導弟子,朱熹説:“理之得名以此。目中所見無全牛,熟。”*陳治安《南華真經本義附録》卷六,第150~151頁。論讀書方法,朱熹説:“學者初看文字,只見得箇渾淪物事。久久看作三兩片,以至於十數片,方是長進。如庖丁解牛,目視無全牛,是也。”*黎靖德編《朱子語類》卷十,臺灣商務印書館1983年版,第3頁。又説:“大抵看聖賢語言,須徐徐俟之,待其可疑而後疑之。如庖丁解牛,他只尋罅隙處,遊刃以往,而衆理自解,芒刃亦不鈍。”*同上書,卷二十,第17頁。論《孟子·告子下》“堯舜之道,孝弟而已矣”,朱熹説:“亦只是就近處做得熟,便是堯舜。聖人與庸凡之分,只是箇熟與不熟。庖丁解牛,莫不中節。”*同上書,卷十八,第41頁。談《論語》“必也臨事而懼”,朱熹説:“莊子庖丁解牛神妙,然每到族,心必怵然為之一動,然後解去。心動,便是懼處,豈是似醉人恣意胡亂做去!”*同上書,卷三十四,第34頁。論《周易·繫辭上》“聖人有以見天下之動,而觀其會通,以行其典禮”,朱熹説:“典禮只是常事,會是事之合聚交加難分别處,如庖丁解牛,固是奏刀騞然,莫不中節,若至那難處,便著些氣力方得通。”*同上書,卷六十七,第15頁。由此可見,朱熹對於“庖丁解牛”寓言中“未嘗見全牛”、“遊刃有餘”、“奏刀中音”、“怵然為戒”等描述多有善評。

“庖丁解牛”寓言之所以受到宋人特别的重視,正是因為其工夫。本論文以《南華真經義海纂微》為主要考察對象,旁及宋人相關著作,首先闡述宋人對“庖丁解牛”的注解,説明其有關工夫層次的架構,並點出宋人注解的相關問題;其次,考察《莊子》内篇的工夫論,做一統整與貫串,用以合理解釋“庖丁解牛”寓言的工夫層次,而後再回應宋人在詮釋上的問題。

一、 宋人論“庖丁解牛”工夫層次

“庖丁解牛”出於《養生主》,藉由庖丁陳述解牛的心路歷程,説明養生的方法。關於《養生主》篇名的解釋,主要有兩種: 一是養“生之主”,褚伯秀《南華真經義海纂微》説:“形者,生之所托;神,則為生之主。虚無之道,是所以養其神者也。世人徒知養生,而不知養其生之主。”*褚伯秀《南華真經義海纂微》卷六,臺灣商務印書館1983年版,第6頁。現存宋代《莊子》注,多見於該書,故本文徵引宋代注家的注文多出自該書,為避免注脚過於繁冗,以下僅標示書名、卷數、頁數。褚伯秀雖徵引各家注文,頗有删減,引文若有完整注本,則另標卷頁。“神”為生之主,“養生主”就是“養其生之主”,也就是“養其神”。二是養生之“主”,王雱《南華真經新傳》説:“夫齊物者必無我,無我者必無生,無生所以為養生之主,而生之所以存。”*王雱《南華真經新傳》卷三,第1頁。“養生”之“主”就是養生的要訣,而其要訣即為“無生”,不生不滅。在篇名解釋上,雖然有“養‘生主’”與“養生‘主’”的差别,在内容詮釋時,論養“生之主”者,勢必要説明養生的方法;論“養生”之主者,也會説明所養者為神。

為便於討論“庖丁解牛”的工夫歷程,兹將《養生主》之文本,徵引如下:

庖丁為文惠君解牛,手之所觸,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然嚮然,奏刀騞然,莫不中音,合於桑林之舞,乃中經首之會,文惠君曰:“譆,善哉!技葢至此乎?”庖丁釋刀對曰:“臣之所好者道也,進乎技矣。始臣之解牛之時,所見無非牛者;三年之後,未嘗見全牛也;方今之時,臣以神遇而不以目視,官知止而神欲行,依乎天理,批大郤,導大窾,因其固然,技經肯綮之未嘗,而況大軱乎!良庖歲更刀,割也;族庖月更刀,折也;今臣之刀十九年矣,所解數千牛矣,而刀刃若新發於硎。彼節者有間而刀刃者無厚,以無厚入有間,恢恢乎其於遊刃必有餘地矣。是以十九年而刀刃若新發於硎。雖然,每至於族,吾見其難為,怵然為戒,視為止,行為遲,動刀甚微,謋然已解,如土委地。提刀而立,為之四顧,為之躊躇滿志,善刀而藏之。”文惠君曰:“善哉!吾聞庖丁之言,得養生焉。”*郭慶藩《莊子集釋》,臺北華正書局1989年版,第119頁。

文惠君之所以能透過庖丁解牛的心路歷程瞭解養生的思想,可見解牛的故事中,可以對應到養生的思想。“刀刃”、“牛”、“遊刃有餘”、“善刀而藏之”都有其指涉的意涵。宋人在注解《莊子》時,相當重視故事中的譬喻。王雱《南華真經新傳》注:

夫生必有理而理出於性命之際,能順其理則舉知其全生之妙,此庖丁之解牛能依牛之天理而所以舉不見其全牛也。然庖丁寓言養生於解牛,必言其三年而又言其十九年者,蓋言隂陽之數,雖更而生之,所以愈全也。*王雱《南華真經新傳》卷三,第3頁。

王雱主要就《養生主》“依乎天理”來發揮,其中有兩點值得注意: 一是將庖丁的歷程分為“三年”與“十九年”兩個階段,其實就是“技”與“道”的兩階段;二是從隂陽之數來談,認為“三年”與“十九年”合於陰陽之數*所謂“陰陽之數”是宋人注解《莊子》常見的觀點,可以參見成玄英《莊子注疏》説:“經乎一十九年,合陰陽之妙數,率精神以會理,豈假目以看之!亦猶學道之人,妙契至極,推心靈以虚照,豈用眼以取塵也!……十,陰數也;九,陽數也;故十九年極陰陽之妙也。是以年經十九,牛解數千,遊空涉虚,不損鋒刃,故其刀鋭利,猶若新磨者也。況善養生人,智窮空有,和光處世,妙盡陰陽。雖復千變萬化,而自新其德,參涉萬境,而常湛凝然矣。”《莊子集釋》,第119頁。。吕惠卿《莊子義》注:

物以有而礙,道以虚而通。人未聞道,則所見無非物;既聞道,則所見無非道。神遇不目視,喻聞道者能以心契而不以知知識識也。目官知止,神欲自行,依乎天理,至大軱乎,是乃未嘗見全牛也。天下無物非道而無適不通,亦若是而已矣。所見無非牛,更刀傷生之譬。十九年而刃若新發硎,不以傷其生之譬也。*褚伯秀《南華真經義海纂微》卷五,第9頁。

“刀刃若新發於硎”為“不以傷其生之譬”,换句話説,刀刃不傷意即生不傷,神為生之主,養生重在養神,若更精確地説,“刃”則為“生之主”之譬喻。“更刀”就是因為刀刃已傷,所以為“傷生之譬”。

吕惠卿將庖丁的歷程分為“未聞道”與“既聞道”兩階段: 一、“未聞道”就是“技”的階段,仰賴“目視”所得到的知知識識,“所見無非牛”就是“所見無非物”;二、“既聞道”就是“道”的階段,依靠“神遇”來解牛,“未嘗見全牛”就是“所見無非道”。值得注意的是,吕惠卿所謂“神遇”就是聞道者“以心契道”,“心”即為“神”。

林疑獨的注解扣緊“解牛”與“養生”的相互呼應:

牛喻性命之理,刀乃生之譬也。順性命之理而無為,則生不傷;順牛體之理而不用力,則刀不虧。……庖丁自謂寄道之微妙於技之粗末,所好非技也。始見無非牛,以目視也;久則無全牛,以神遇也。今一於神遇而不目視,則筋骨之内、皮膚之間,固已冥會矣。……良庖之與族庖,雖歲月有遠近,更刀有遲速,其於傷刀一也。族言其衆,良言其寡,則庖丁者言其獨,斯為神庖也歟?以無厚入有間,所以十九年而刃若新發硎也。*同上書,第9~10頁。

“牛體之理”一如“性命之理”,因此“順性命之理而無為,則生不傷;順牛體之理而不用力,則刀不虧。”族庖月更刀,良庖歲更刀,時間有遲速。更刀,代表刀因為“折”或“割”而不能用,故“其於傷刀一也”,其於傷生亦一也。族庖的層次低,達到該層次者多;良庖的層次高,達到該層次者少;庖丁的境界最高,只有庖丁一人能做到。林疑獨將庖丁的心路歷程分為“族庖”、“良庖”與“庖丁”三個工夫層次,境界越高,可以達到該境界的人數越少。

陳祥道以“應物”來説明“解牛”:

目視者,見物不見理,所見無非牛也。神遇者,見理不見物,未嘗見全牛也。所見無非理,故以無厚入有間,而遊刃有餘地矣。養生之道,豈異此哉?處心以虚,而不以實;應物以順,而不以逆。於其易也,遇之以適,無異砉然而中音;於其難也,處之以慎,無異怵然而為戒。其成也,視履考祥,無異提刀而四顧;其終也,全而歸之,無異善刀而藏也。善解牛者,所解雖多而刀不剉;善應物者,所遇雖煩而生不傷也。*褚伯秀《南華真經義海纂微》卷五,第10~11頁。

陳祥道的注文可以分四項説明: 一、 分為“技”與“道”兩種層次,“目視者,見物不見理,所見無非牛也”屬於“技”的層次,“神遇者,見理不見物,未嘗見全牛也”屬於“道”的層次。二、 分為“難”與“易”兩種狀況,面對結構穩定的牛體,“遇之以適,無異砉然而中音”;面對結構複雜的牛體,“處之以慎,無異怵然而為戒”。三、 分為“解牛之時”與“解牛之後”兩個階段,解牛之時,“以無厚入有間,而遊刃有餘地矣”;解牛之後,“視履考祥,無異提刀而四顧”,“全而歸之,無異善刀而藏也”。四、 “解牛”即為“應物”,“善解牛者,所解雖多而刀不剉;善應物者,所遇雖煩而生不傷也。”

林希逸《莊子口義》注:

捨刀而對,謂其技自學道得之,而後至於技非徒技也。三年之後未見全牛者,言牛之一身其可解處,全不容力,可一目而見也;以神遇而不以目視者,言心與之會也。……官知止者,言凝然而立之時,耳目皆無所見聞也。耳目之所知者皆止,而不言之神自行,謂自然而然也。天理者,牛身天然之腠理也。依者,依其自然之腠理而解之。……良庖,庖之善者也。族庖,衆人之為庖者也,劣者也。庖之劣者則其刀一月一更,以其斫大骨而有損刀,或折也;庖之善者一歲一更刀,以其用刀猶於肯綮之間,或有割切,故其刀亦易損也。今我之刀用之十九年矣,解牛雖多而其刃皆若新磨然,言其無所損也。……此意蓋言世事之難易皆有自然之理,我但順而行之,無所攖拂,其心泰然,故物皆不能傷其生,此所以為養生之法也。*同上書,第13頁。

“天理”為牛身天然之腠理,“依乎天理”即依其自然之腠理而解之。注文將“未嘗見全牛”與“以神遇而不以目視”分别説明,“未嘗見全牛”雖然比“所見無非牛者”更上一層樓,但是仍然還在“技”的階段,尚未達到“道”的境界,似乎將庖丁的工夫層次分為“所見無非牛”(目視)、“未嘗見全牛”、“神遇”三個層次。值得注意的是,林希逸用心與牛身天然之腠理會來説明“神遇”,换句話説,“神遇”就是“心會”,這與吕惠卿以“心”説“神”如出一轍。

褚伯秀《南華真經義海纂微》注:

庖丁章叙述養生要旨最為親切,故寫其動作進止之度,以應夫行住坐卧之間,蓋未始須臾離也,而畫筆之工,曾不是過。蓋天下事無小大,有理存焉。解牛而得其理,則目無全牛,刃有遊地。養生而得其理,則身有餘適,事無廢功。奏刀中音,喻應物之當理。釋刀而對,喻忘生而得理也。有心乎應物,則所見無非牛。體道而冥物,未嘗見全牛也。神遇不目視,則依乎自然,以虚為用,而亦無所事乎知見矣。十九年而刃若新發硎,言與物無迕者,生無所傷,養神有道者,久生而不弊也。然而每至於族,見其難為。骨肉盤結曰族,以喻應酬世故,事物繁劇之時,當加戒謹,以成厥功,定而後能應也。……再考每至於族,似指族庖。見族庖之難為,故怵然為戒,而終無難也。李士表論意亦同此。“怵然為戒”以下,趙氏點句獨異,説亦可通,但末後“刀甚微”三字句不圓耳。*褚伯秀《南華真經義海纂微》卷五,第13~15頁。

褚伯秀從“理”來説明“解牛”與“養生”的關係,“解牛而得其理,則目無全牛,刃有遊地。養生而得其理,則身有餘適,事無廢功”,論述條理清楚。

有關“奏刀中音”與“釋刀而對”的詮釋,宜分别觀之。庖丁為文惠君解牛之時,已能依乎天理而遊刃有餘,因此可以説“奏刀中音,喻應物之當理”。當文惠君問“技蓋至此乎”時,庖丁正在解牛,若回答問題時手上還拿着刀,似乎有所不敬,而且構成對文惠君的威脅,故“釋刀而對”,由此可見“釋刀而對”只是基本禮儀,似乎没有“喻忘生而得理”的意涵。“奏刀中音”的意涵可以由庖丁的心路歷程來瞭解,“釋刀而對”則没有特殊的意涵,真正重要的譬喻其實是“善刀而藏”。庖丁雖然能够解牛而遊刃有餘,刀刃不折不割,若未善刀而藏之,不可能若新發於硎,因為刀刃鈍了,仍須更刀。又,若解牛而刀刃不傷指應世而精神不傷,善刀而藏則指自處而精神不傷,如此論養生才算完整。

褚伯秀將“所見無非牛”、“未嘗見全牛”與“神遇不目視”分開處理,似乎隱含三個層次,實際上,實際上只有兩個層次。“體道而冥物”才能“依乎自然,以虚為用”,可見“未嘗見全牛”與“神遇不目視”是同一個層次。此外,從“解牛而得其理,則目無全牛,刃有遊地”也可以看得出來,褚伯秀把“目無全牛”視為“遊刃有餘”的層次。

宋代注家多未解釋“每至於族”的意涵,而將之視為“遊刃有餘”的表現,屬於“庖丁”體道的最高境界,褚伯秀對此處工夫層次的歸屬有不同的見解,經過深入考察其意涵,認為似指“族庖”尚未體道的入門階段,並舉李士表之論為例,兩人所見相同。

宋代黄裳(1044—1130)對於“庖丁解牛”的詮釋相當值得注意,《演山集》説:

牛以喻其有生,牛之節間以喻其生理,遊刃於節間以喻智行其所無事,循乎天理而已。至理得於心而樂作焉,以理解牛,故其聲砉然,合於桑林之舞,中於經首之會。技兼於事,事兼於義,義兼於德,德兼於道,然道無乎不在,雖一技之微而道寓焉。至於一技之微妙,則與道會矣。所好者道,或進乎技,或進乎事者,百工之精者也,或進乎義,或進乎德者,士大夫之精者也。庖丁,工也,故進乎技。所見無非牛者,以喻為知者不知生理之所在,則養其形而已;未嘗見全牛,則見其理間矣,雖然猶有牛焉,未能忘牛而會於理,以喻用智者未能無累也。割也,故歲一更刀;折也,故月一更刀。折則繁矣,未若良庖之善也。然而良庖猶喻以形全生者也,但賢於族爾,養生之道未達一間,則相去楚越矣,况歲一更與夫十九年之遠哉。所解數千牛矣而刀刃若新發於硎,以喻夫大知不知,大知故其用愈多、其智愈有而不可盡也。“每至於族,吾見其難為,怵然為戒,視為止,行為遲,動刀甚微,謋然已解”以喻夫養生之理或有礙之者,未之盡也。當此之時,用智而求之,則其失愈遠矣。“怵然為戒,視為止,行為遲,動刀甚微”則微運其智至於造理則已矣,故善刀而藏之。“以神遇不以目視”則牛忘以喻任萬物之自為而能與僞無與焉,養生所主於是乎定,不以物累形,不以形累生,不以生累德,静主道,動主理,天理真空之所有,依乎天理,則悟空矣,物之於哉!思者心之官,知止則其思置矣。神欲行則唯神之所欲行焉,無不在理者。*黄裳《演山集》卷六十,第2~4頁。

黄裳將庖丁的心路歷程分為三個層次: 一是“所見無非牛”,為知者因為不知生理之所在,所以只能養其形而已;二是“未嘗見全牛”,雖然能見其理,卻未能忘牛而會於理,因此用智者未能無累也。這樣的解釋與宋人多將“未嘗見全牛”視為最高境界大異其趣。三是“以神遇不以目視”,能任萬物之自為,不以物累形,不以形累生,不以生累德。庖丁的三個工夫層次,分别對應“養其形”、“用其智”與“神欲行”,如此一來“官知止而神欲行”就可以理解為“官止”、“知止”、“神行”。

黄裳特别强調“智”的作用,良庖未嘗見全牛是因為“用智者未能無累”,庖丁遊刃有餘則因“智行其所無事,循乎天理而已”,故能用智而無累。“刀刃若新發於硎,以喻夫大知不知,大知故其用愈多其智愈有而不可盡也。”遊刃有餘才能解牛而刀刃若新發於硎,依乎天理的“智行”就是“神欲行”,因而能“其用愈多其智愈有而不可盡也”。問題是,所謂“官知止而神欲行”,如果“思者心之官,知止則其思置矣”,那麽“神欲行”時則“知止”,“知止”則其思置而不用,其思置而不用則應該是“不用智”,而不是“用智而無累”,如此一來,“神欲行”就不是“智行”。由此可見,黄裳有關“神”與“智”關係的解釋,尚欠明晰。

宋人多以“心”來解釋“神”,以“心會”説明“神遇”,黄裳則將“心”歸於良庖,而將“神”歸於庖丁,“神”的層次高於“心”的層次。此外,黄裳以“智”説“神”,在宋代莊學詮釋,亦屬罕見。

綜合宋人的詮釋,如果我們依林疑獨的做法將庖丁依其心路歷程分為“族庖”、“良庖”與“庖丁”三個階段進行深入分析,則可以發現宋人詮釋中的一些問題: (一) 宋代注家主要從“技”與“道”理解來工夫歷程,“技”的階段時間有三年(從“始”到“三年”);“道”的階段時間有十九年(從“三年之後”到“今”),就是十九年來的“庖丁”。一項技能,從初級到進階到成為大師,三年的時間有可能嗎?若從“族庖”到“庖丁”的時間共用了三年,那麽,從“族庖”到“良庖”花了多少時間?從“良庖”到“庖丁”花了多少時間?(二) 有關工夫層次的歸屬,若將“所見無非牛”歸於“族庖”階段,没有問題,唯若“未嘗見全牛”歸於“神遇”的“庖丁”階段,那麽“良庖”階段應該如何安排?實有待細究。(三) 褚伯秀認為“每至於族”屬於“族庖”,其説法是否合理?李元卓是否也有同樣的主張?(四) 宋人以“心會”注解“神遇”,“心”與“神”的關係如何?必須先做釐清,才能判斷其注解是否適切。

《莊子》内篇的工夫論多有可以印證之處,“庖丁解牛”屬於工夫論的描述,可以放在内篇的脈絡互相參照。若參照的結果,工夫層次完全一致,則宋人所注,當屬可信;若參照之後,有不一致之處,則可以評論其對於工夫層次的理解是否適切。

二、 《莊子》内篇的工夫論

《莊子》内七篇所呈現的工夫論,有其共同之處,可以互相參照。徐復觀《中國人性論史·先秦篇》説:“《逍遥遊》的所謂‘無己’,即是《齊物論》中的‘喪我’,即是《人間世》的‘心齋’,亦即《大宗師》中的‘坐忘’。”*徐復觀《中國人性論史·先秦篇》,臺灣商務印書館1998年版,第395頁。所謂“無己”,《逍遥遊》透過連叔的話來説明:“瞽者無以與乎文章之觀,聾者無以與乎鐘鼓之聲。豈唯形骸有聾盲哉?夫知亦有之。是其言也,猶時女也。之人也,之德也,將旁礡萬物以為一世蘄乎亂,孰弊弊焉以天下為事!之人也,物莫之傷,大浸稽天而不溺,大旱金石流土山焦而不熱。是其塵垢粃糠,將猶陶鑄堯、舜者也,孰肯以物為事。”文中别指出“形骸有聾盲”,“知”也有聾盲,只有擺脱“形”與“知”的束縛,才能達到“神人”的境界。因為《逍遥遊》並未特别提出工夫層次,與此略作説明,不做詳細的分析與比較。《大宗師》的“坐忘”,是莊子工夫論的重要觀點:

顔回曰:“回益矣。”仲尼曰:“何謂也?”曰:“回忘仁義矣。”曰:“可矣,猶未也。”他日,復見,曰:“回益矣。”曰:“何謂也?”曰:“回忘禮樂矣。”曰:“可矣,猶未也。”他日,復見,曰:“回益矣。”曰:“何謂也?”曰:“回坐忘矣。”仲尼蹴然曰:“何謂坐忘?”顔回曰:“墮肢體,黜聰明,離形去知,同於大通,此謂坐忘。”仲尼曰:“同則無好也,化則無常也。而果其賢乎!丘也請從而後也。”*郭慶藩《莊子集釋》,第284頁。

所謂“坐忘”是指“墮肢體,黜聰明,離形去知,同於大通。”其中,“形”即“肢體”,“智”即“聰明”,“墮肢體”即“離形”,“黜聰明”即“去知”。在“坐忘”的工夫論裏,我們明顯可以劃分主體的三個層次: 第一層是形,第二層是知,第三層則未明白標示。

“坐忘”是工夫層次的不斷提升,第一序先要擺脱基礎的第一層,來到第二層,就是要離形(墮肢體),達到知(聰明);第二序則接着要擺脱進階的第二層,來到第三層,就是要去知(墮肢體),達到“同於大通”*楊儒賓認為:“綜合體—心—氣的關係,我們可以發現一組平行的現象: 甲、體合於心,也就是軀體喪失掉它獨立的、感性的意義,全體皆化為心。乙、心合於氣,心靈也喪失掉它主宰軀體的功能,它不再是‘天君’,而是融入體内之氣中,變得全心是氣。甲、乙者兩組平行的現象是同時並起的,甲的系列事件一發動,乙的系列也會跟着波及。同樣的,乙的系列事件一發動,固然也要先經歷甲的系列,但它可以更深入、更徹底的回饋甲的系列。”《從“以體合心”到“遊乎一氣”——論莊子真人境界的形體基礎》,《第一届中國思想史研討會論文集》,臺中東海大學文學院1989年,第199頁。另可參見楊儒賓《莊周風貌》第三章莊子的工夫論,臺北黎明文化事業股份有限公司1991年。在“心齋”、“坐忘”等工夫歷程中,並未説明兩個系列是否同時並起,唯就“庖丁解牛”而言,兩個系列似乎有時間上的順序。。

在莊子工夫論中,最常與“坐忘”相提並論的是“心齋”,《人間世》説:

顔回曰:“吾無以進矣,敢問其方。”仲尼曰:“齋,吾將語若!有心而為之,其易邪?易之者,皞天不宜。”顔回曰:“回之家貧,唯不飲酒、不茹葷者數月矣。如此,則可以為齋乎?”曰:“是祭祀之齋,非心齋也。”回曰:“敢問心齋。”仲尼曰:“若一志,無聽之以耳而聽之以心,無聽之以心而聽之以氣!聽止於耳,心止於符。氣也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心齋也。”*郭慶藩《莊子集釋》,第146~147頁。

在“心齋”的工夫論裏,我們明顯可以劃分主體的三個層次: 第一層是耳,第二層是心,第三層是氣。

所謂“無聽之以耳而聽之以心”,第一序先要擺脱“聽之以耳”而來到“聽之以心”;所謂“無聽之以心而聽之以氣”,第二序則接着要擺脱“聽之以心”來到“聽之以氣”,“道”集虚,“氣”能“虚而待物”,因此,“聽之以氣”就是達到“體道”的境界。

所謂“聽之以氣”,我們可以透過宋代陳祥道的注解來理解:

有為而為者,古人嘗難之。有思必齋,有為必戒,故欲神明其德者,必齋心焉,此仲尼所以告顔回也。《文子》曰:“上學以神聽,中學以心聽,下學以耳聽。”聽止於耳,則極於耳之所聞;心止於符,則極於心之所合而己;聽之以氣,則無乎不在,廣大流通,所以用形而非用於形,所以待物而非待於物,虚而無礙,應而不藏,故一志所以全氣,全氣所以致虚,致虚所以集道,此心齋之義也。*褚伯秀《南華真經義海纂微》卷八,第5~7頁。

《莊子》的“聽之以氣”就是《文子》的“上學以神聽”。就“神”與“形”的關係而言,“用形而非用於形”者就是“神”。“以神聽”,故能“一志所以全氣,全氣所以致虚,致虚所以集道”,這就像庖丁“以神遇”,所以能够達到“道”而進乎技。

《齊物論》“吾喪我”,可以莊子的工夫層次參照:

南郭子綦隱机而坐,仰天而嘘,荅焉似喪其耦。顔成子遊立侍乎前,曰:“何居乎?形固可使如槁木,而心固可使如死灰乎?今之隱机者,非昔之隱机者也。”子綦曰:“偃,不亦善乎,而問之也!今者吾喪我,汝知之乎?女聞人籟而未聞地籟,女聞地籟而未聞天籟夫!”*郭慶藩《莊子集釋》,第43~45頁。《庚桑楚》説:“動不知所為,行不知所之,身若槁木之枝而心若死灰。若是者,禍亦不至,福亦不來。禍福無有,惡有人災也!”(《莊子集釋》,第790頁)即為“吾喪我”的工夫。

“吾喪我”就是“喪其耦”,其主體的三個層次: 第一層是形,第二層是心,第三層是則未明確標示。“吾喪我”是工夫層次,第一序工夫是“形如槁木”,先要擺脱形,來到心;第二序是“心如死灰”,擺脱心來到可以“聞天籟”的最高境界*當代學者的關論述,可參考蔡振豐《〈莊子〉中的知覺現象及其在修證上的意義》,《法鼓人文學報》創刊號2004年7月,第39~60頁。蔡振豐《“離形”與“去知”——“聽之以耳,聽之以心,聽之以氣”的詮釋》,《臺大中文學報》1996年4月8期,第219~236頁。。

郭象《莊子注》認為“死灰槁木”就是“夫任自然而忘是非”*郭慶藩《莊子集釋》,第43頁。,而“吾喪我”就是“我自忘矣”。以“忘”來解釋“喪”,所忘者就是“形”的感官功能與“心”的分别作用,如果參照庖丁的“官知止而神遇行”來看,則《齊物論》“吾喪我”的“吾”即為“神”,而《養生主》“官知止”的“止”即為“忘”,“以神遇而不以目視”不是不用眼睛去看,而是遺忘(超越)眼睛的功能,而任由“神”來主導,故能解牛而刀刃不傷。

如果我們將《養生主》的“庖丁解牛”放到上述的工夫論脈絡中,就可以得到下列的表格

表一: 《莊子》内篇工夫層次表

透過内篇工夫的對照,我們可以發現: 一、 内篇的工夫層次的提升,基本上是由“形”到“心”再到“神”。二、 “形”指肢體,包括眼睛的見與耳朵的聽等感官知覺。三“心”指智,亦即“心知”或“聰明”。三、 “神”指氣,《齊物論》裏的“吾”就是神,“我”就是形與心,所謂“吾喪我”就是形如槁木而心如死灰,而後能以神聽天籟。《人間世》裏“聽之以氣”,就是以神來體道。《大宗師》裏“同與大通”的主體是神。

三、 “庖丁解牛”工夫論層次的討論

《莊子》内篇的工夫層次有其一致性,經由《齊物論》《人間世》《大宗師》與《養生主》的參照比較,對於“庖丁解牛”寓言的意涵有進一步的瞭解,可以解答宋人對該寓言詮釋的問題。

(一) “庖丁解牛”工夫層次的時間問題

宋代注家認為“技”的階段時間有三年,也就是説,從“族庖”經“良庖”到“庖丁”的時間為三年,若依一般的情況,技術從初階到進階所花的時間要比從進階到成為大師為多,若從入門到進階是一年,换十二次刀;從進階到體道是兩年,换兩次刀,如此一來,所謂“遊刃有餘”未免太容易了些。《齊物論》裏,達到“吾喪我”境界的南郭子綦是顔成子遊的老師;《養生主》裏,能够理解“安時而處順,哀樂不能入”境界的秦失,是長壽的老聃的朋友;《天道》裏,那個“得之於手而應於心”的輪扁感歎“行年七十而老斲輪”*《知北遊》説:“大馬之捶鈎者,年八十矣,而不失豪芒。大馬曰:‘子巧與?有道與?’曰:‘臣有守也。臣之年二十而好捶鈎,於物無視也,非鈎無察也。是用之者,假不用者也以長得其用,而況乎無不用者乎!物孰不資焉!’”《則陽》説:“蘧伯玉行年六十而六十化,未嘗不始於是之而卒詘之以非也,未知今之所謂是之非五十九非也。萬物有乎生而莫見其根,有乎出而莫見其門。”,由此可見,《莊子》中體道者多需經過長時間智慧的累積與層次的提升。體道,談何容易?三年未免太短。

從進階的良庖階段到底經過多久才達到遊刃有餘的庖丁的境界?隋吉藏《百論疏》有一條文獻似可補充庖丁解牛在時間上的問題:

肇公《涅槃論》云:“在什公門下十有餘年。”亦云十有二年者,正言十二年是一紀之員數,故用之耳。《莊子》外篇云:“庖丁十二年不見全牛。”亦用十二年事。不見全牛者,不見四支百體外别有總牛。*吉藏《十二門論疏》説:“故外篇云:‘庖丁十二年不見全牛。’即牛體空也。”另參王叔岷《莊學管窺》,臺北藝文印書館1978年版,第18頁。王叔岷説:“今本庖丁解牛事在内篇《養生主第三》。”

根據漢代《漢書·藝文志》的説法,《莊子》有五十二篇,《養生主》可能在外篇。晉代郭象將五十二篇删成三十三篇,把《養生主》移到内篇。吉藏所引用文字或許出於較郭象《莊子注》更早的本子。

從“技(進階)”到“道”的時間是十二年,從“技(初階)”到“技(進階)”的時間是三年,體道畢竟不易,花費的時間更久,是技術從初階到進階的四倍,這是很合理的安排。

(二) “未嘗見全牛”工夫層次的歸屬

宋人將庖丁的工夫分為“所見無非牛”與“未嘗見全牛”,並且把“未嘗見全牛”工夫層次的歸屬庖丁“神遇”的階段。若進一步考察,可以發現宋人從傳統“形—神”的觀點來理解“庖丁解牛”,才會出現這樣的歸屬。

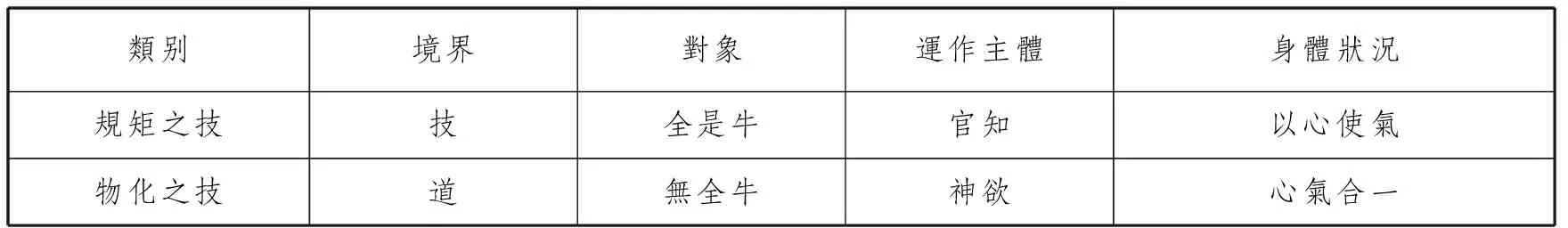

當代學者多繼承這樣的觀點,楊儒賓説:

簡言之,技藝可以分成兩種: 一種是技,一種是道;一種是所見無非牛,一種是所見無非牛。一種是官知,一種是神遇。兹為眉目清晰起見,謹再簡略表之如下:*楊儒賓《從“以體合心”到“遊乎一氣”——論莊子真人境界的形體基礎》,《第一届中國思想史研討會論文集》,第201頁。《達生》説:“工倕旋而蓋規矩,指與物化而不以心稽。”楊儒賓藉以區别兩種技藝。

類别境界對象運作主體身體狀況規矩之技技全是牛官知以心使氣物化之技道無全牛神欲心氣合一

“一種是所見無非牛,一種是所見無非牛”兩句,顯然有誤,表格有“全是牛”與“無全牛”的區别,若據《養生主》,應改為“一種是所見無非牛,一種是未嘗見全牛”。楊儒賓將“未嘗見全牛”置於“物化之技”的“神欲”階段,已經是體道的境界,這與宋人的觀點不謀而合。

李美燕認為“庖丁解牛”工夫歷程由“形”與“神”的範疇轉至“技”與“道”的範疇:

基本上,庖丁解牛一開始時所見無非全牛,這是“心”(認識心)與“物”的對立,爾後,未嘗見全牛也,則是對立的消融,最後,所謂“以神遇而不以目視,官知止而神欲行”則是達到“依乎天理”、“因其固然”的境界,這也就是“庖丁解牛”的辯證精神。*李美燕《由莊子的形神觀論其養生哲學》,《屏東師院學報》1999年6月第12期,第144頁。

如果“心”是認識心,那麽“心”與“物”如何消融?李美燕將時間分為三個階段,從“開始”經“爾後”到“最後”,“未嘗見全牛”尚未達到最高境界,問題是,“心”與“物”的對立已經消融,何以未達“神遇”?此外,“心”與“神”的關係為何?這些都是論文未能交代的問題。

有關“心”與“神”的關係,下文再做處理,這裏先談“未嘗見全牛”工夫層次的歸屬。若從《養生主》的論述脈絡來看“庖丁解牛”論工夫歷程,則可以瞭解其結構應有三個層次:*參見簡光明《莊子“庖丁解牛”寓言析論——兼談其在大學國文教學的運用》,《屏東教育大學學報(人文社會類)》2009年9月第33期,第173~196頁。

表二: 庖丁的工夫層次表

如果把庖丁解牛的工夫分為“所見無非牛”與“未嘗見全牛”,依照上表,“未嘗見全牛”應該包括“良庖”與“庖丁”兩個階段,問題是,“庖丁”的運作主體已經用“神遇”來説明,那麽,“未嘗見全牛”應該專屬“良庖的階段”。而且《養生主》説:“三年之後,未嘗見全牛也。”則顯然從“三年之後”的十二年間,都還没達到“神遇”的境界。“未嘗見全牛”雖然比“所見無非牛者”更上一層樓,但是仍然還在“技”的階段,雖是進階,仍尚未達到“道”的境界。其所運作的主體是“知”(智)而不是“神”,此一階段尚有分别之心,未達對立的消融;屬於“規矩之技”,尚未達到“物化”之技。

宋人多將“未嘗見全牛”置於“神遇”的階段,顯然有欠適切。

(三) “每至於族”工夫層次的歸屬

褚伯秀對於“每至於族”的工夫層次的歸屬,與多數宋代注家的觀點不同,他經過深入考察,認為“‘每至於族’,似指族庖”,並舉李士表之論為例,兩人所見相同。褚伯秀的觀點是否適切,我們可以透過“庖丁解牛”的工夫層次來説明。

李元卓著有《莊子九論》,其《解牛》説:

是刀也,非古非今,時不能攝;非長非短,數不能囿;非新非故,化不能移;非厚非薄,質不能定。本然之剛,不鍛而堅;湛然之用,不淬而明。此庖丁用之如土委地,而族庖每見其難為也。以道冥之,在解無解,非礙,則解亦不知;在礙無礙,非解,則礙亦不立。以庖丁而視族庖者,解其礙也;以族庖而視庖丁者,礙其解也。解礙俱遣,虚而已矣。*褚伯秀《南華真經義海纂微》卷五,第11~12頁。

現實生活裏的刀,非古即今,非長即短,非新即故,非厚即薄,李元卓卻説庖丁的刀“非古非今”、“非長非短”、“非新非故”、“非厚非薄”,可見這裏的“刀”,指的就是“道”。庖丁説:“臣之所好者道也,進乎技矣。”故李元卓以“道”來形容“刀”。

《養生主》説:“雖然,每至於族,吾見其難為,怵然為戒,視為止,行為遲,動刀甚微,謋然已解,如土委地。”照理説,這裏的描述應該是同一個階段,不是“族庖”就是“庖丁”。

所謂“族”是筋骨交錯聚結的地方,不管是“族庖”還是“庖丁”,都會遇到“每至於族”的情況,李元卓説“此庖丁用之如土委地,而族庖每見其難為也”,可見他是把“每至於族”拆開來,分兩個階段説。褚伯秀説:“李士表論意亦同此”,其實只説對一半,李元卓的意思是:“族庖”見其難為,刀刃往往折斷;庖丁見其難為,刀刃不傷,解牛如土委地。如果這樣的理解没有錯誤,那麽,重點在於“如土委地”而不在“見其難為”,李元卓把“如土委地”歸於庖丁,可見他並不以為“每至於族”似指族庖,而與褚伯秀的理解有所不同。

若我們從“怵然為戒,視為止,行為遲,動刀甚微”來看,不應屬於族庖階段。族庖解牛時,所“見”無非牛者,既是“見”,就不能説是“視為止”,可見“視為止”仍應歸於“以神遇而不以目視”階段。此外,“提刀而立,為之四顧,為之躊躇滿志”分明是描述庖丁的神態,若是族庖,因其所見無非牛者,刀刃既常折斷,實在不可能“躊躇滿志”。

(四) 莊子工夫層次中“心”與“神”的關係

“神遇”二字,吕惠卿用“以心契”來解釋,林希逸以“心與會之”來説明,究竟“心”與“神”的關係為何?觀念必須釐清。我們可以日本學者池田知久從“形—神”關係談莊子“吾喪我”的工夫論為例,先做觀念的辨析,他説:

“我”是由“形”的身體和“心”的精神構成的。“南郭子綦、顔成子遊問答”的下面這段文字,在提出並論述每一個人的“我”也許就是世界的主宰者這一假説時,就是立足於“我”原理上由身體之“形”和精神之“心”構成的二元論,從“我”的兩個側面去探求世界的主宰者。*見[日] 池田知久著,王啓發、曹峰譯《道家思想新研究——以“莊子”為中心(下)》,中州古籍出版社2009年版,第439頁。

如果人有身體的“形”與精神的“心”兩個側面,那麽,當南郭子綦“形如槁木”而“心如死灰”時,“形”與“心”兩個側面都被超越擺脱了,就不可能是“從‘我’的兩個側面去探求世界的主宰者”。池田知久完全從“我”來理解人,對於“吾”則不解釋,也就無法合理解釋“吾喪我”。

從族庖—良庖—庖丁的工夫歷程,其運作主體發展,若從《莊子》内篇的脈絡來看,分别為“形”(官)—“心”(知)—“神”。宋代士人與當代學者嘗試從(甲)“身—心(A)”或(乙)“形(A)—神(A)”的關係來理解《莊子》(丙)“形(B)—心(B)—神(B)”的工夫論時,因為項目數量不一致以及一字多義,導致對應上的困難。

就(甲)與(丙)的對應而言,困難在於: 一、 若“身”即為“形(B)”,“心(A)”即為“心(B)”,如此一來,“神(B)”就無法安頓。二、 若“身”包括“形(B)”與“心(B)”,則“心(A)”即為“神(B)”,如此一來,同樣是“心”,在(甲)與(丙)中卻屬於不同的工夫層次。

就(乙)與(丙)的對應而言,困難在於: 一、 若“形(A)”即為“形(B)”,“神(A)”即為“神(B)”,如此一來,“心(B)”就無法安頓。二、 若“形(A)”包括“形(B)”與“心(B)”,則“神(A)”即為“神(B)”,如此一來,同樣是“形”,在(乙)與(丙)中卻有着不同的義理内涵。

若要解決此一工夫層次詮釋的困境,必須回到文本去瞭解《莊子》的“心”。從《莊子》内篇來看,“心”有兩個意涵: 一、 當“心”透過主體去認識客體,還有主客對立的時候,稱為“智”(心知),《齊物論》“心如死灰”與《人間世》“無聽之以心”中“心”都是認識心,此時“心”與“物”有所對立。所謂“心如死灰”或“無聽之以心”,就是要擺脱認識心的分别作用,當消融對立之後,才能達到體道的境界。二、 當“心”消融主客的對立,能够體道,稱為“神”。《人間世》説:“乘物以遊心,托不得已以養中。”*郭慶藩《莊子集釋》,第160頁。《德充符》説:“遊心乎德之和。”*同上書,第191頁。《應帝王》説:“遊心於淡,合氣於漠。”*同上書,第294頁。所謂“遊心”就是心擺脱主客對立,從而達到體道的境界*唐君毅認為莊子言心有二義: 一為吾人世俗之心,如“成心”、“機心”之類,為莊子之所貶;二為純粹的虚靈明覺之心,如“解心釋神”、“常心”,為莊子之所尚。見唐君毅《中國哲學原論·導論篇》,臺灣學生書局1986年版,第121頁。。

明乎此,則相關問題都可以迎刃而解。從“身—心(A)”的關係來看,“身”包括“形(B)”與“心(B)”,“心(A)”即為“神(B)”;從“形(A)—神(A)”的關係來看,“形(A)”包括“形(B)”與“心(B)”,“神(A)”即為“神(B)”。若用“心神”來稱呼“心(A)”,用“心知”來稱呼“心(B)”,義理脈絡就可以清楚呈現。

吕惠卿所謂“以心契”,就是以心契道;林希逸所謂“心與會之”,就是心與道會,兩人都用“心”字,而都是心神的意思,就解釋《養生主》“神遇”而言,實屬適切。

結 語

《莊子》一書多寓言,《養生主》“庖丁解牛”寓言中,庖丁自述其心路歷程,經過經驗智慧的累積與工夫層次的提升,從而能够從“族庖”月更刀,歷“良庖”歲更刀,最後達到遊刃有餘而刀刃不傷的境界。庖丁的心路歷程,就是養生的工夫歷程,是由“技”入“道”的歷程。這一工夫歷程受到宋人的喜愛與讚揚,詮釋者衆,在義理的開發上頗為可觀。

本論文參照《齊物論》“吾喪我”、《人間世》“心齋”與《大宗師》“坐忘”等《莊子》内篇的工夫論做一參照,其運作的主體分别為“形—心—神”。此一綜合的成果可以説明,《齊物論》“吾喪我”中,“吾”是“神”,“我”是“形”與“心”,“吾喪我”就是神擺脱形與心的干擾,達到與道冥合的境界。《人間世》中,“道”集虚,“氣”能“虚而待物”,所謂“聽之以氣”,就是以神去體道。《大宗師》中,離形去智而同於大通的主體是神。《養生主》“庖丁解牛”中“族庖—良庖—庖丁”的工夫歷程,可以用“官知止而神欲行”來説明,“官”即形,就是所見無非牛者,“知”就是心(智),就是未嘗見全牛,以“神”遇才能遊刃有餘。

宋人對“庖丁解牛”寓言工夫層次的詮釋,本文從四點來評論: (一) 宋人認為“技”的時間有三年,“道”的時間有十九年,有欠妥當。參照吉藏《百論疏》“庖丁十二年不見全牛”,合理的解釋應該將“技”分為初階與進階,“族庖”三年,“良庖”十二年,而達到“道”境界的“庖丁”則有十九年。(二) 宋人將“所見無非牛”歸為“技”的階段,“未嘗見全牛”歸為“道”的境界,未必合理。族庖“所見無非牛”,良庖“未嘗見全牛”,庖丁則以“神遇”,因此“未嘗見全牛”應屬尚未體道的良庖階段。(三) 宋人多將“每至於族”視為“庖丁”的體道境界,褚伯秀認為似指族庖的入門階段。若《養生主》“怵然為戒,視為止,行為遲,動刀甚微”的描述來看,族庖解牛時,所“見”無非牛者,既是“見”,就不能説是“視為止”,可見“視為止”仍應歸於“以神遇而不以目視”階段。(四) 吕惠卿用“以心契”來解釋,林希逸以“心與會之”來説明庖丁的“神遇”。從《莊子》内篇來看,“心”有兩個意涵: 當“心”透過主體去認識客體,還有主客對立的時候,稱為“智”(心知);當“心”消融主客的對立,能够體道,稱為“神”。吕惠卿與林希逸所用“心”都指神,故其解釋實屬適切。

[作者簡介] 簡光明(1965— ),男,臺灣高雄人。臺灣師範大學國文研究所博士,現為屏東大學中文系教授,兼教學資源中心主任。著有《宋代莊學研究》《蘇軾〈莊子祠堂記〉的接受與評論》。目前主要探討的課題有二: 一是郭象《莊子注》在中國莊學史的影響,二是宋代莊學在東亞地區的影響。