激进洪流下的文化空间选择——浅谈鲁迅古籍藏书辑录的血脉承续与发展

叶 菁

(东南大学人文学院,江苏南京211189)

19世纪末20世纪初是中国学术界思潮迭起,动荡纷纭的时期,“西学新知”和“传统国粹”在激进的洪流中迸发出前所未有的张力,也面临巨大的考验。“多元鼎力,自由论难,以理服人……新文化运动确实冲击了传统文化,但这个冲击是中国文化新生的契机而不是它的终结。在现代社会,文化是多元的,中国文化只有接受除旧布新的洗礼才能适应这一格局。”[1] 280-281学术转型的洪流中涌现出了许多名师大家,他们都不约而同地赞成新思潮的碰撞下要遵循“国粹之精华”。

而以“先锋”、“旗手”、“启蒙者”为后世颂扬的鲁迅则在他的文化选择中,发出了时代的最强音——“文化偏至论”,并向着“明哲之士”的目标不断摸索和实践。“此所为明哲之士,必洞达世界之大势,权衡校量,去其偏颇,得其神明,施之国中,翕合无间。外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗,人生意义,致之深邃,则国人之自觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国。”[2] 51对于“西学新知”和“传统国粹”,鲁迅的态度是兼容并蓄而明朗果决的,顺应大时代的潮流,他采取排除糟粕,杂糅菁华的方式,回归经典和启蒙,通过对古籍藏书的辑录和整理超越启蒙,挽救“固有之血脉”。这一点与时任清华大学国学研究院导师王国维、陈寅恪殊途同归。鲁迅漂泊其一生,在空间的转移中寻找着根植于骨髓的文化血脉,从19世纪末到20世纪二三十年代,先后在绍兴、南京、东京、北京、厦门、广州、上海等地生活,他感受着不同的文化空间,博采各地文化众长,遵循着各地的文化特点,搜罗古籍藏书并辑录校勘,外部的生存空间和文化渊源在鲁迅古籍藏书辑录中产生重要的作用。与此同时,空间的转移将他传承的文化血脉影响至祖国的大江南北,城市空间、学术文化和古籍整理的贡献相互影响,相得益彰。

一、“言性命必究于史”:绍兴地方志、野史辑录与浙东学派的传承

以绍兴、宁波为代表的浙东学派在明清时期形成了文化繁盛的现象,宁波的范钦和天一阁,山阴的钮石溪和世学楼、祁承邺和澹生堂等都是世代藏书的杰出代表。浙东人民有着大禹、勾践一般砥砺治邦的刚烈精神,他们以藏书为家族事业,并在朝代的变迁轮转和自然环境的阴晴雨雪间摸索着藏书和辑录的经验教训,世代传承。文化的繁盛使史书中记录的古代会稽的人物事迹、山川地理、名胜传说屡见不鲜。鲁迅在《会稽郡故书襍集》序言中统计:“载笔之士,相继有述。于是人物山川,咸有记录。其见于《隋书》《经籍志》者,杂传篇有四部三十八卷,地理篇二部二卷。五代云扰,典籍湮灭。旧闻故事,殆尟孑。后之作者,遂不能更理其绪。”[3] 32不同于其他地域的藏书家,浙东藏书家注重小说、传奇的收集,如祁承邺的澹生堂藏有明清传奇达800余部。古今小说、传奇的辑录为鲁迅后期整理《古小说钩沉》和《会稽郡故书襍集》,编写《汉文学史纲要》提供了宝贵的资源。

浙东学派主张史学,是清代学术中最为重要的一支。梁启超在《清代学术概论》中介绍浙东学派的史学特征时说:“清代史学极盛于浙,鄞县万斯同最称首出,斯同则宗羲弟子也;唐以后之史,皆管家设局分修;斯同最非之,谓:‘官修之史,仓猝成于众人,犹招市人与谋士中之事。’以独立成名史稿,论者谓迁、固以后一人而已。其后,斯同同县有全祖望、亦私淑宗羲,言‘文献学’者宗焉。会稽有章学诚,著《文史通义》,学识在刘知幾、郑樵上。”[4] 147浙东学派的史学思想并不如正统的官修史籍,而是更注重地方特色,挖掘神话、传奇、野史等。如章学诚编纂了《和州志》《永清县志》《亳州志》《湖北通志》,将《文史通义》中将方志提上了如“列国史”的重要高度。章太炎通过《訄书》《论国粹无阻于欧化》等文章宣传自己的思想,用古文经学宣传革命。如此重视史学,尤其是浙东学派倡导的民间野史,对鲁迅的古典文献辑录有着重要的影响。鲁迅曾在杂文中自述道:“历史上都写着中国的灵魂,指示着将来的命运,只因为涂饰太厚,废话太多,所以很不容易察出底细来……但如看野史和杂记,可更容易了然了,因为他们究竟不必太摆史官的架子。”[5] 17“倘其咿唔日久,对于旧书有些上瘾了,那么,倒不如去读史,尤其是宋朝明朝史,而且尤须是野史;或者看杂说。……‘官修’而加以‘钦定’的正史也一样,不但本纪咧,列传咧,要摆‘史架子’;里面也不敢说什么。据说,字里行间是也含着什么褒贬的,但谁有这么多的心眼儿来猜闷壶卢。至今还道‘将平生事迹宣付国史馆立传’,还是算了罢。”[5] 138鲁迅师承章太炎,抓住章太炎的精髓,犹注重浙东史学的地域性研究,将研究集中在古典文献的辑录和整理中,他辑录的《会稽郡故书襍集》中包括:谢承《会稽先贤传》、虞预《会稽典录》、钟离岫《会稽后贤传记》、贺氏《会稽先贤象赞》、朱育《会稽土地记》、贺循《会稽记》、孔灵符《会稽记》和夏侯曾先《会稽地志》八种。前四种记载古代会稽的人物事迹,后四种记载古代会稽的山川地理、名胜传说。所录佚文大都辑自唐宋类书及其他古籍,并经相互校勘补充。[3] 33此外,他辑录了谢承《后汉书》、谢沈《后汉书》、虞预《晋书》都是取各家精华,加以辨伪和补遗。

除了对史书的直接辑录外,鲁迅还根据各类史书辑录整理出人物轶事,他据唐代司马贞撰《史记索隐》、唐代张守杰撰《史记正义》、唐代韦昭撰《三国志·吴书》、《太平御览》等十几部古籍辑录而成《志林》;据唐代杜佑《通典》、郑玄《后汉书》、宋代罗泌《路史余论》等辑录而成《广林》;据《四库全书总目》杂家类,明抄《说郛》残本记录的考史论文为主的笔记《云谷杂记》;以及《魏子》《任子》《范子计然》等。鲁迅在正史或者历代古籍类书中辑录出的“人物、野史和杂记”,都在其整理下成为上古以来有关历史、地理、风俗、氏族等方面的传说和史事的精华之作,发扬了浙东学派将考证学向“人”和“野史”转向的学术希望。

在近代转型期间,绍兴虽因其地理位置的封闭,在接受外来文化影响时具有一定的保守性。但“从传统中突破”的文化特征一直影响着鲁迅的文脉承续。对于故土的浓郁不舍之情,在鲁迅的辑录和序跋中深切地体现了文化根系的发达。鲁迅在《〈会稽郡故书襍集〉序》时说道:“诸书众说,时足参证本文,亦各最录,以资省览。书中贤俊之名,言行之迹,风土之美,多有方志所遗,舍此更不可见。用遗邦人,庶几供其景行,不忘于故。第以寡闻,不能博引。如有未备,览者详焉。”[3] 32他丝毫不掩盖对家乡的赞美之辞。

二、“不堪流俗,非薄汤武”:北京古籍搜集的学术之本与嵇康之气

“北平的学者们所想援以掩护自己的是古文化,而惟一大事,则是古物的南迁,这不是自己彻底的说明了北平所有的是什么了吗?但北平究竟还有古物,且有古书,且有古都的人民。”[6] 432这段文字是鲁迅在1934年上海生活时写下的,虽那时新文化运动已经进入后期,但鲁迅却仍留恋着在北京的古物与古书,北京的生活在鲁迅整个古籍整理与辑录的生涯中是最为重要的一段。

1912年,鲁迅在到达北京的几天后,住进绍兴会馆,鲁迅在这里开启了他大量收集古典文献的旅程。安静的空间给鲁迅创作带来了极大的便利,给他深刻的反思文化之根带来温床,他利用在北京文化聚集中心的优势,不断往返琉璃厂、古籍店购买各类经典文献,充分利用发达的城市空间资源。

与收集整理古籍息息相关的是鲁迅百转千回的琉璃厂被鲁迅称为:“京师视古籍为骨董,唯大力者能致之耳。”[7] 32琉璃厂是文人学者向往之地,早在1912年,鲁迅就写信给许寿裳询问“北京琉璃厂书肆有异书不?”不管鲁迅在北京的住处如何变更,琉璃厂都是他活动的固定地方。鲁迅在日记中记录了很多前往琉璃厂、厂甸购买书籍的经历。1915年1月16日记云:“下午至留黎厂官书局买仿苏写《陶渊明集》一部三册,直四元。”[7] 1271915年1月17日记云:“往留黎厂买《观自得斋丛书》一部二十四册,直五元。”[7] 1271915年1月30日记云:“下午至留黎厂买《说文系传校录》一部二册,一元。《随轩金石文字》一部四册,二元四角。”[7] 128诗意的栖居在一定程度上体现了鲁迅在北京生活的孤独和作客他乡的无助之感,所以逛逛书摊是他最大的乐趣。“书摊中有一类货色零散、残缺的,当时习惯叫做‘冷摊’,鲁迅却常关注。1923年旧历正月初六日记记道:‘又在小摊上得《明僮欱录》一本,价一角。’正是从这种冷摊上买到的,鲁迅特别记明‘小摊’二字,多少表现了意外收获的喜悦,这类‘淘旧书’的乐趣,是可遇不可求的。”[8]在琉璃厂,有很多著名的书肆,如直隶官书局、师古斋、庆云堂、富晋书店等。鲁迅重视收集碑帖、画像、拓本等,在北京编纂了《嵇康集》《百喻经》《寰宇贞石图》《俟堂专文杂集》等等。

北京在五四和新文化运动期间面临着政治文化的动荡,处于大潮兴起的中心点,琉璃厂、厂甸等古籍藏书聚集的城市文化空间是鲁迅在文化旋涡中寻找的传统本根,北京这个京味十足的城市空间接受了他,他也将自己的故乡意识和寻根文脉落地在此。他编辑的《古小说钩沉》《会稽郡故书襍集》《嵇康集》将京城与故乡、中心与边缘的文化交汇融合,用自己所有的精力和财力保护传统文化,为后期多元化的学术转型开始了先锋的尝试。

鲁迅将许多精力投入到他的启蒙导师嵇康和《嵇康集》的考证中。《嵇康集》校正本以明代吴宽丛书堂钞本为底本,在1913年至1924年间几经校订。先后作有《嵇康集》跋、《嵇康集》逸文考、《嵇康集》著录考、《嵇康集》序、《嵇康集》考。涉及到的版本有:《隋书》《经籍志》:《魏中散大夫嵇康集》十三卷。《唐书》《经籍志》:《嵇康集》十五卷。《新唐书》《艺文志》:《嵇康集》十五卷等27种。几乎涵盖了历朝历代关于《嵇康集》的辑录。鲁迅考卷数和名称、考目录及阙失、考逸文然否。彰显了鲁迅的文献之功以及对嵇康浩然之气的尊敬和习得。嵇康柳树下打铁见钟会依然不改手中的事,无需作揖让座。嵇康面对朋友的妻子被朋友的哥哥奸污,而写下了怒目而斥的《与吕长悌绝交书》。嵇康的《广陵散》绝曲终了依然气定神闲、傲骨不改。鲁迅把嵇康的刚正不阿的骨气和爱恨分明的感情继承而来,“敢于与传统对抗,敢于菲薄礼教”,敢于向旧制度无情批判和攻击的他们具有历史内在的联系。嵇康的愤世嫉俗让鲁迅蒙上了一层苍凉的孤独感。从孔子到王阳明,儒家的“修身齐家治国平天下”的经世致用思想一直影响着整个学术界,成为知识分子的坐标。在学术转型期阶段,传统儒家思想遭受了前所未有的挑战,这一时期知识分子的文化选择极具关键。狂飙激进的时代,以陈独秀为首的新文化运动领导者在追求西方的自由、民主、科学时引领政治风暴和学生运动,产生了巨大的政治和社会效应。身处于政治文化中心的北京,鲁迅并没有落俗套于礼教,但也不像陈独秀一样单纯的思想灌输和政治的狂飙激进,他寻求自己人格上的独立,展现了“立人”、“立国”的思想,追宗溯源,脚踏实地。启蒙思想并非只从西方的尼采等人感化,从鲁迅对于古籍文献的整理和辑录中,我们可以看到,鲁迅直面国民劣根性、直面人这一个体的思想是从嵇康得来。

三、“杜门摊书,重加勘定”:厦门、广州孤独中的古籍整理之新

1926年8月,鲁迅离京赴厦门大学任教。在厦门仅一年却是鲁迅所说的孤独、无聊、失望的一年。鲁迅这样描述厦门的生活:“一所很大的洋楼里,除我以外,没有别人。我沉静下去了。寂静浓到如酒,令人微嗽。我靠了石栏远眺,听得自己的心音,四远还仿佛有无量悲哀,苦恼,零落,死灭,都杂入这寂静中,使它变成药酒,加色,加味,加香。”[9] 18孤独和无聊铸就了心性的沉淀和反思,在厦门和广州的这几年中,鲁迅对过去进行了重大的反思和怀疑,在革命高潮策源地的广州的城市文化空间中冷眼旁观,完成了两部重要的学术著作:《汉文学史纲要》和《唐宋传奇集》。

鲁迅对中国传统文化的继承,对中国古典文献的整合正显示出了他处在时代和文化选择“中间物”的作用,鲁迅长期担任“中间物”的角色,文化的个性和选择对于中华民族的文脉传承产生了重要的作用。“取今复古,别立新宗”的文化偏至论是转型时期或者青黄不接的踌躇阶段最鲜明的文化准则。革命的漩涡中,鲁迅能在孤独失落中挽救中国传统文化散发出的异样光芒,最直接的体现就是在厦门、广州辑录整理的《唐宋传奇集》。

五四之后,学术界有了更现代化的研究思路,艺术气质和文学色彩成为研究古典文学的重要一环,在中国文学史领域中,鲁迅和郑振铎都有着创新精神,他们开始重视小说、唐宋传奇的收集,“餍于诗赋,旁求新途,藻思横流,小说斯灿。而后贤秉正,视同土沙,仅赖《太平广记》等之所包容,得存什一。顾复缘贾人贸利,撮拾彫镌,如《说海》,如《古今逸史》,如《五朝小说》,如《龙威秘书》,如《唐人说荟》,如《艺苑捃华》,为欲总目烂然,见者眩惑,往往妄制篇目,改题撰人,晋唐稗传,黥劓几尽。夫蚁子惜鼻,固犹香象,嫫母护面,讵逊毛嫱,则彼虽小说,夙称卑卑不足厕九流之列者乎,而换头削足,仍亦骇心之厄也。”[3] 140鲁迅虽自嘲这不是主流之列,但文笔之间流露出他对唐宋传奇搜集整理的急切之心和重视程度。《唐宋传奇集》是鲁迅在广州中山大学教学时编辑而成,具有别立新宗的重要意义。大革命开始时期,广州是先进思想和行动融合的策源地。鲁迅感受到的是革命带来的政治形势和市民精神状况的巨大改变,广州人虽多具有革命的热情和决心,但是久而养成的广州人爱好喝茶似的安定的生活习惯造就了他们较大的从众心理,而非拥有独立思考的精神。青年人在学术上也渐渐失去了扎实读书,严谨求学的耐心,鲁迅从自身做起,遵循着做学问实事求是、脚踏实地、追踪原典的原则,在辑录了本子之后进行学术研究,形成了《〈唐宋传奇集〉稗边小缀》。学术研究的扎实可靠来源于对古籍文献的辑录和整理。这部学术著作中,辑录了明刊本《文苑英华》;清黄晟刊本《太平广记》,校以明许自昌刻本;涵芬楼影印宋本《资治通鉴考异》;董康刻士礼居本《青琐高议》,校以明张梦锡刊本及旧钞本;明翻宋本《百川学海》;明钞本原本《说郛》;明顾元庆刊本《文房小说》;清胡珽排印本《琳琅秘室丛书》等,在广州革命风起云涌的时候,鲁迅“杜门摊书,重加勘定”。

鲁迅对唐宋传奇所做的整理校勘主要集中在:(1)对作者身份的考证。如对《周秦行纪》是否为牛僧孺撰写展开讨论。最终取材于《郡斋读书志》《少室山房笔丛》《资治通鉴考异》等得出结论“今李氏《穷愁志》虽尚存(《李文饶外集》卷一至四,即此),读者盖寡;牛氏《玄怪录》亦早佚,仅得后人为之辑存。独此篇乃屡刻于丛书中,使世间由是更知僧孺名氏。时世既迁,怨亲俱泯,后之结果,盖往往非当时所及料也。”[3] 110。如对《升平源》作者的考证,“疑此书本不著撰人名氏,陈鸿吴兢,并后来所题。二人于史皆有名,欲假以增重耳。今姑置之《东城老父传》之后,以从《通鉴考异》写出,故仍题兢名。”[3] 100(2)对作品流传历史的考证,如《柳毅传》中,鲁迅介绍了后人采用的情况,“柳毅事则颇为后人采用,金人已摭以作杂剧(语见董解元《弦索西厢》);元尚仲贤有《柳毅传书》,翻案而为《张生煮海》;李好古亦有《张生煮海》;明黄说仲有《龙箫记》”[3] 89。(3)版本优劣的比较。如通过语言文字的存留来评判《迷楼记》的好坏,“明钞原本《说郛》一百卷,虽多脱误,而《迷楼记》实佳。以其尚存俗字,如‘你’之类,刻本则大率改为‘尔’或‘汝’矣。世之雅人,憎恶口语,每当纂录校刊,虽故书雅记,间亦施以改定,俾弥益雅正。宋修《唐书》,于当时恒言,亦力求简古,往往大减神情,甚或莫明本意。然此犹撰述也。重刊旧文,辄亦不赦,即就本集所收文字而言,宋本《资治通鉴考异》所引《上清传》中之‘这獠奴’,明清刻本《太平广记》引则俱作‘老獠奴’矣;顾氏校宋本《周秦行纪》中之‘屈两箇娘子’及‘不宜负他’,《广记》引则作‘屈二娘子’及‘不宜负也’矣。无端自定为古人决不作俗书,拼命复古,而古意乃寱失也。”[3] 127-128

鲁迅对唐宋传奇的辑录和评价延续了古人志怪小说、传奇文章的研究,更将其系统化、史料化,既承续了传统,更为同时代的研究学者和后人留下了珍贵的资料。1939年11月,台静农在《鲁迅先生整理中国古文学之成绩》中说道:“唐宋传奇,固非载道之高文,向不见重于文苑。缀文之士,不过视为古典,筛其词藻而已,以致散见类书中,无人加以整理。清代学者校勘辑佚之风虽盛,然皆视为小道,不关经史,无人注意及此。又书估贸利,撮拾雕镌……往往妄制篇目,改题撰人,本来面目,割裂不可复辨;甚至辗转翻刻,讹误削夺,不能卒读。先生是集,则将一切纷误,廓而清之。末附《稗边小缀》一卷,先生言此不过‘会集丛残’,聊存旧闻’,其实多精心之考证。”“考证撰者之生平、纠正撰人之误题、改正篇名之乱题、关于故事之渊源及后来之影响等四项,说明《稗边小缀》的精彩珍贵地方,十分充实有价值。”[10]

《汉文学史纲要》是鲁迅1926年在厦门大学担任中国文学课程时编写的讲义,题为《中国文学史略》,次年在广州中山大学讲授同一课程时又曾使用,改题为《古代汉文学史纲要》。鲁迅的这部讲义颠覆了传统书籍目录的编排体系。在谈到编写这部课程时他说:“别人我不论,若是自己,则曾经看过许多旧书,是的确的,为了教书,至今也还在看。因此耳濡目染,影响到所做的白话上,常不免流露出它的字句,体格来。但自己却正苦于背了这些古老的鬼魂,摆脱不开,时常感到一种使人气闷的沉重。就是思想上,也何尝不中些庄周韩非的毒,时而很随便,时而很峻急。孔孟的书我读得最早,最熟,然而倒似乎和我不相干。大半也因为懒惰罢,往往自己宽解,以为一切事物,在转变中,是总有多少中间物的。”[2] 285这种突破传统思维,重视个性选择、文学水平的方式可谓难能可贵,编写历史的同时无不展现出鲁迅的性格特征。整部《汉文学史纲要》,无不透露出鲁迅对老庄、屈原、宋玉的推崇。他在老庄篇中介绍:“生当周季,渐有繁辞,而叙述则时特精妙。”“然文辞之美富者,实惟道家。”[11] 364屈原及宋玉篇中介绍:“战国之世,言道术既有庄周之蔑诗礼,贵虚无,尤以文辞,陵轹诸子。”[11] 370对此鲁迅从不吝惜赞美之情,因而在梳理汉文学史时着墨甚重。编写时,鲁迅极注重参考书的版本选择。他在课堂上为学生推荐参考书目包括:《尚书正义》(唐孔颖达)、《毛诗正义》(唐孔颖达)、《经义考》(清朱彝尊)、《支那文学史纲》(日本儿岛献吉郎)、《诗经研究》(谢无量)、《老子》(晋王弼注)、《庄子》(晋郭象注)、《史记》、《汉书》、《子略》(宋高似孙)、《中国哲学史大纲》(胡适)、《楚辞集注》(宋朱熹)、《文心雕龙讲疏》(范文澜)、《支那文学之研究》(日本铃木虎雄)、《楚辞新论》(谢无量)、《楚辞概论》(游国恩)、《全秦文》(清严可均辑)、《中国大文学史》(谢无量)、《全汉诗》(丁福保辑)、《乐府诗集》(宋郭茂倩编)、《史记探源》(崔适)……将其珍藏多年的文献知识传给后世,汲取善本和精良注本,不仅推荐古人研究成果,更不吝推荐同时代诸如胡适《中国哲学史大纲》等作品。

四、“取今复古,别立新宗”:上海殖民情境下的历史小说解构

1928年,鲁迅最终选择了上海,将过去近几十年来的文学积淀和文化血脉得以传承和继续。上海的多元文化使鲁迅不再选择诗意的栖居,而是站在时代的浪尖,用犀利的笔去战斗。弄堂、咖啡馆、书店、电影院……这些殖民情境下的城市空间开始扭转鲁迅根植于心的传统文化认知,他要去适应,去融入世俗空间。鲁迅所居住的景云里云集着茅盾、叶绍钧、周建人等一批文人,可以说鲁迅在这里的生活是不寂寞的,“弄堂的左右相连、前后相邻、距离过分的贴近,也消弥了人与人之间由于保持适当距离带来的美感。人们致力于和平相处和平凡琐碎的庸常生活的维持。在这里人是能体会到一种不甚紧密的团结,有种融于大众的情感。”[12]这一阶段,他一如既往地去书店这一钟爱的城市空间中,1928年到1935年的鲁迅日记中记录了他前往内山书店达500次之多,但购书的类型大多集中在西方、日本、俄罗斯的文艺理论、文艺著作或美术作品。鲁迅的古籍藏书辑录在上海看似是一个断裂的阶段,实质上是他将古籍藏书辑录中呈现的血脉承续进行内化和实践的重要阶段。中国传统文化所代表的古典书籍和西方现代文化所代表的文艺作品在上海这个殖民境地下被鲁迅联结起来,在创作中展现了对传统文化的解构和担忧。

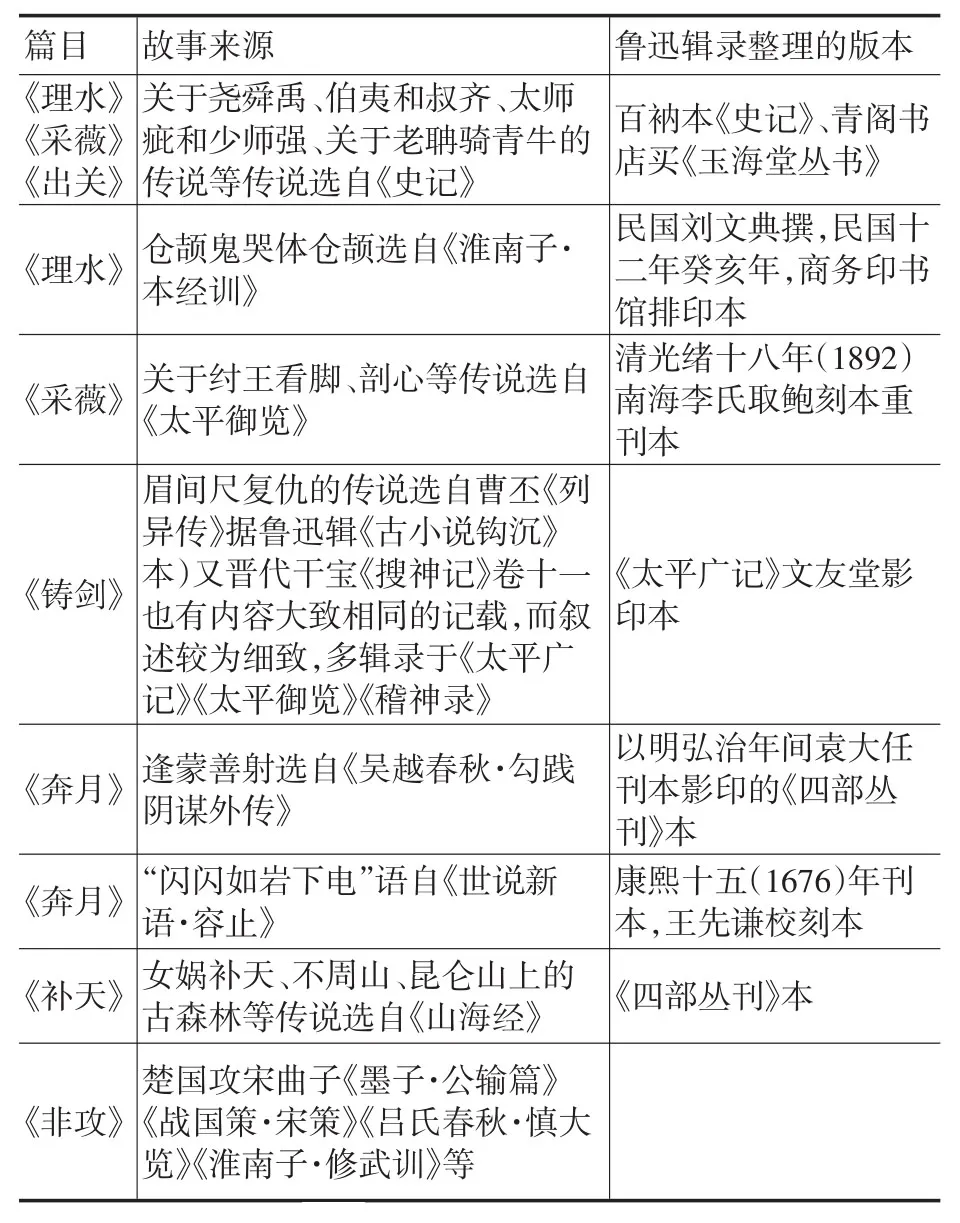

在西方文化冲击的近代都市,鲁迅对中国的古典文化资源情有独钟,他对古代神话小说的重构,形成了文集《故事新编》,寄托了他对本土文化的传承和对西方文化的批判汲取的精英知识分子责任。他通过对神话英雄人物的解构来消解人们的偶像崇拜,让偶像也可以过着普通百姓的生活,有的甚至说起了英文。承续着野史、杂记、神话、传奇等鲁迅辑录整理的文献瑰宝,《故事新编》中涉及的古典文献及野史、杂记举部分列表如下表1[13]。

表1

《奔月》中,原本射日的英雄后羿成了一个“妻管严”。《非攻》中的墨子经他的描写,也成了穿旧衣、草鞋、背破包裹、吃窝头就咸菜的农民。他这种形象让人有了一种平民哲学家的亲切。《理水》中的大禹经他的描写,成了不修边幅,席间不穿袜子露出大脚底的猛人。“在古人‘弄笔增趣’的地方,鲁迅加入了深刻的历史讽刺,他把古人拉到现代氛围里,让读者以现代的眼光透视古人:他把某些现代人的笑角放到古代的环境里,让读者进行古今的比较,从而得到一种历史的理性的升华。”[14]

在时代的转型中,文人学者作为知识分子展开了前途摸索和文化选择的大讨论。鲁迅不仅要帮扶爱护后进的年轻人,还要以犀利的笔触抵抗那些可能存在的国民蛀虫。这一时期他不再如前期投入大量精力在古籍文献整理辑录上,而是选择创作《故事新编》来寄托知识分子的担当。他的《故事新编》从精英知识分子到世俗空间,将曾经的英雄置入民间。在这部文集中,他不只是主推一个或者两个传统的思想,而是将诸子百家都拿来“调侃”创作。这对传统文化的颠覆不是为了摧毁或者讽刺“庙堂文化”,而是要重塑时下民间文化,激活现代性力量,使广大读者改变偶像创造时代的理念,要相信自己能够改变时代和自我的命运。这是“取今复古,别立新宗”思想的实践。

五、结 语

鲁迅古籍藏书辑录依照城市空间的特点和转移而呈现出不同的形态,城市在此已经不仅仅成为人们生存的物质空间,更多的是文化吸收和传播的孵化器,鲁迅在漂泊的一生中行走自如,不断适应着城市思潮和形态的变化,也以自我的努力和影响塑造着一个个城市近代学术转型中的标杆,这其中的动力和坚持则正是鲁迅对传统文化的眷恋、珍视和努力。回望鲁迅对中国近现代学术转型期所做出的贡献,我们可以看到,他没有抛弃传统文化,将本有的孤独悲愤的个性转化成对整个民族国民劣根性的挖掘和疗救,将本有的民间性本土性的文化转化成具有共同价值的大众文化。鲁迅的古籍藏书辑录继承了中国传统文化“固有之血脉”,其严谨的学风、学术体系的分类、推成出新的创造精神为文坛注入了永不枯竭的甘泉。

[1] 袁伟时编著.告别中世纪——五四文献选粹与解读[M].广州:广东人民出版社,2004年.

[2] 鲁迅.鲁迅文集·卷一[M].北京:人民出版社,1981.

[3] 鲁迅.鲁迅文集·卷十[M].北京:人民出版社,1981.

[4] 梁启超.清代学术概论[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[5] 鲁迅.鲁迅文集·卷三[M].北京:人民出版社,1981.

[6] 鲁迅.鲁迅文集·卷五[M].北京:人民出版社,1981.

[7] 鲁迅.鲁迅日记[M].北京:人民文学出版社,1976.

[8] 钱理群.鲁迅和北京、上海的故事(上篇)[J] .鲁迅研究月刊,2006(5).

[9] 鲁迅.鲁迅文集·卷四[M].北京:人民出版社,1981.

[10] 王国良.鲁迅辑录整理中国古典小说之成绩[J] .鲁迅研究月刊,2000(10).

[11] 鲁迅.鲁迅文集·卷九[M].北京:人民出版社,1981.

[12] 阮兰芳.论殖民情境下的鲁迅都市书写[D] .青岛大学,2004.

[13] 韦力.鲁迅古籍藏书漫谈[M].福州:福建教育出版社,2006.

[14] 杨义.鲁迅文化血脉还原[M].合肥:安徽大学出版社,2013.