基于引文分析的高校文科重点学科文献资源建设策略研究──以苏州科技学院为例*

顾永时,衣素洁,郁 艳

(苏州科技学院 图书馆,江苏 苏州 215009)

基于引文分析的高校文科重点学科文献资源建设策略研究──以苏州科技学院为例*

顾永时,衣素洁,郁 艳

(苏州科技学院 图书馆,江苏 苏州 215009)

采用引文分析法对苏州科技学院中文和历史重点学科文献的引文量、引文语种、引文年代、高被引文献等进行统计与分析,旨在了解教师在学术研究中对文献资源的需求,掌握图书馆馆藏文献的满足程度,明确馆藏文献重点建设的方向,从而为学校的教学和科研提供文献保障。

高校图书馆;引文分析;重点学科;文献资源建设

通常,高校或学术性科研机构将有限的资源用于某些学科,以实现人才和技术上的突破,在激烈的竞争中占领专科建设与发展的一席之地,这些学科被称为“重点学科”。学科建设是高校建设和发展的中心工作,重点学科是学科建设的核心,其数量和质量是衡量一所高校办学水平和办学质量的主要标志[1],加强重点学科建设是高校长期的战略任务。重点学科建设需要高效优质与学科配套的文献资源体系作保障,文献资源建设是重点学科建设的一个重要组成部分。为此,运用科学的统计分析方法来了解重点学科用户的需求,合理地构建重点学科文献资源体系,为重点学科的建设和发展提供获取国内外信息资料的先进手段及较强的文献支撑能力。笔者通过对文科重点学科教师科研引文进行统计分析,揭示学校重点学科文献需求特点和馆藏文献的保障情况,从而为学校重点学科文献资源建设提供一定的参考。

一、研究对象与方法

苏州科技学院是一所中央与地方共建、以江苏省管理为主的普通高等院校,人文学科具备一定的规模和实力。2007年重新组建了人文学院,历史学专业是省特色专业建设点,其中世界史一级学科为“十二五”省重点学科,汉语言文学为学校品牌专业。人文学院担负着大学生人文素质的培养教育任务,是学校文科学科建设的重点学院,也是图书馆文献采购的重点保障学科。

笔者以CNKI为主要数据来源,对苏州科技学院人文学院教师2010—2013年发表的科研论文中的参考文献进行引文统计分析。

二、引文情况与结果分析

1.引文基本情况

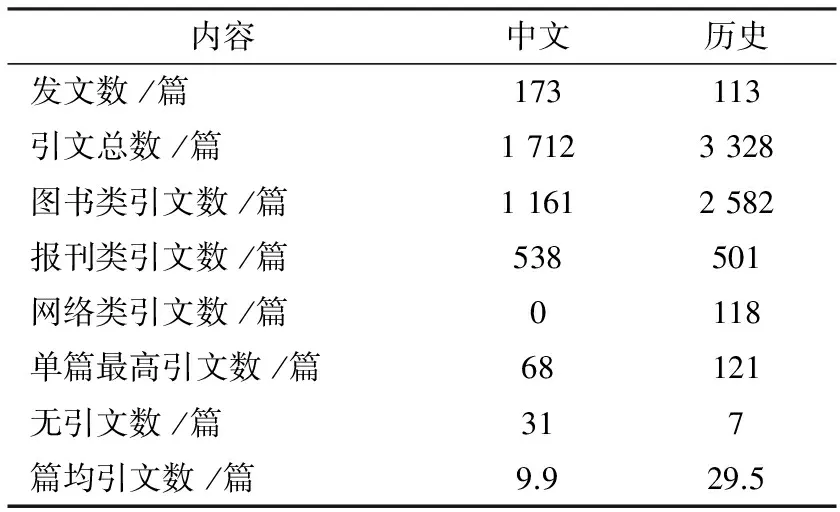

利用学校图书馆汇文管理系统,对校内中文、历史学科教师在2010—2013年间发表的每篇论文引用的参考文献逐一进行检索(见表1),统计这些引文在学校图书馆的收藏情况,客观反映馆藏文献的质量,从一个侧面揭示学校教师论文质量和对已有文献资源的吸收量及利用效率。

表1 引文基本情况统计

表1显示,在2010—2013年间,学校中文、历史学科共发表专业学术论文286篇,总引文量为5 040篇,平均每篇引文17.6篇,中文学科单篇的最高引文量达68篇,历史学科的单篇最高引文量为121篇,总引文率为87%。

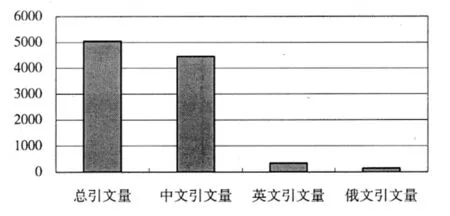

引文语种是反映科研人员对文献语种的不同需求、外语水平以及成果吸收的能力。在2010—2013年学校中文、历史学科总引文中,中文引文4 452篇,外文引文588篇,其中英文图书引文340篇,俄文图书引文140篇,英文期刊引文102篇,俄文期刊引文6篇(见图1)。

图1 引文语种篇数分析

从引文年代来看,中文及历史学科科研的引文年代跨度大,引文的年代集中度不明显;引文远至古籍,近至现在,尤其古代典籍的引文比例较高,这为图书馆进一步调整馆藏文献结构、更好地收集和开发文献资源提供科学的依据。

2.引文统计专项重点分析

(1)中文和历史两个学科引文特点比较

一是两学科引文量比较。中文学科发表论文173篇,总参考引文1 712篇,篇均引文9.9篇,其中,图书类引文占总引文的67.8%,期刊类引文占总引文26.1%。历史学科发表论文113篇,总引文3 328篇,篇均引文29.5篇,远高于中文学科篇均引文,其中,图书类引文占总引文的77.6%,期刊类引文占11%,历史学科图书类引文比中文学科高出10个百分点。由此可见,历史类图书资源对该学科的科学研究起主导性作用。

二是两学科引文语种比较。中文学科无外文类引文,而历史学科被统计的113篇论文中,外文图书引文480篇,占总引文的14.4%,外文期刊引文108篇,占总引文的3.2%。历史学科科学研究的引文语种呈现多样化以及研究范围国际化等特征。

(2)新老教授引文语种的区别

统计发现,在历史学科中,新老教授引文语种存在明显差异,形成两个梯队的科研团队。一是以老教授为主的重点学科建设的开创者、功臣,他们在科研上默默耕耘的同时,承担着传帮带的重任,其科研中的外文引文以俄文为主。二是年轻一代科研工作者,他们是科研团队的生力军,其在科研中的外文参考引文以英语为主。所以,从目前学校社科科研的引文语种上能初步判断出该科研人员的年龄层次状况。

(3)引文量对论文质量的影响

引文量通常反映作者的知识水平和对已有研究成果的吸收能力,并从一个侧面反映出论文的质量及所含的信息量。据相关资料统计,在学术研究中,创新的比例一般不超过20%,继承和吸收部分在80%以上是比较合理的结构。[2]在笔者统计的286篇论文中,学校历史专业教授发表于核心期刊《史学月刊》上的《魏晋南北朝时期“农民起义”的甄别与研究》一文,参考引文单篇高达121篇,该文引文数量多、信息量大、质量高。

(4)高被引图书和期刊分析

对统计的286篇学术论文的5 040篇引文进行分析发现,中文学科教师的一篇论文引文总数68篇,其中《申报》上围绕“玉梨魂”主题的部分内容被引用的频次高达23次,占34%;历史学科教授的某篇论文参考引文121篇,其中高被引图书《三国志》被引18次,《晋书》被引25次,《魏书》被引32次。在期刊方面,中文学科的《文学评论》、《文艺争鸣》,历史学科的《历史研究》、《史学月刊》、《世界历史》等核心刊物相对引文较高。由此可见,这些高被引学科文献对教师的科学研究何等重要,而上述高被引图书和期刊在本馆均有藏本。通过对教师科研中高被引图书和期刊的统计分析,了解教师在学术研究中对文献资源的需求,掌握学校图书馆馆藏文献的满足程度,明确馆藏文献重点建设的方向,为学校的教学和科研提供文献保障。

(5)馆藏纸质文献的保障情况分析

通过引文分析可以了解本馆藏书对学校教学和科研的保障程度以及学科文献需求特点。一是馆藏纸质文献资源的满足率一般。统计数据显示,两学科论文的图书类引文3 743篇中有1 678篇馆藏图书资源,满足率为44.8%;期刊类引文1 039篇,馆藏纸质期刊有459篇,满足率为44.2%。馆藏纸质文献的满足率低于50%,保障度一般。二是古籍图书满足率低。由于建校时间只有30多年,文科古籍类图书资料的收藏难以满足人文历史的研究需求,而中文和历史学科的科学研究往往对古代文献典籍的参考需求更加明显。从引文分析中发现,学校对人文历史古籍的引文参考比例极高,而出版年代久远的文献,对于建校时间不长的高校而言,收藏难度极高。因此,学校图书馆古籍文献的匮乏,一定程度影响了馆藏纸质文献的保障度。三是人文社科的外文文献馆藏资源匮乏。通常,人文社科的科学研究对外文文献的参考依存度远小于自然科学。但随着高校对高层次人才引进力度的加大,以及年轻教师高学历比例的提高,人文社科的科学研究对外文文献的依存度不断上升。由于建校历史较短,各类经费略显不足,长期以来学校对外文文献的购置经费投入偏低。因此,随着学校科研队伍学历层次和科研水平的不断提高,及时补采人文学科外文文献资源显得尤为迫切。

三、加强人文重点学科文献资源建设的思考

第一,组建学科建设专家团队,完善重点学科文献建设保障制度。图书馆应根据学校重点学科情况,制定相应的文献建设策略,建立完善的重点学科文献建设保障制度,明确文献资源建设目标和规划。[3]学校成立由重点学科专家组成的专业文献建设委员会,负责推荐文献和指导建设工作,这是保证文献采访与学科专业相匹配的重要因素。同时,图书馆指派相应的学科馆员作为专家助理,配合重点学科的文献资源建设工作。[4]

第二,建立学科建设调研常态机制。建立一个长效的调研机制,做到定期、定时、定责、定人开展调研,并设计一套能够及时、科学、便捷地获取学科建设状况与动向的信息分析技术方法和保障措施,为图书馆的学术馆藏构建提供及时的学科需求信息。

第三,广开文献采购渠道,寻觅古籍纸本图书。古籍文献出版一旦错失采购,很难寻觅,故应广开渠道,多多挖掘。学校图书馆与上海古籍出版社保持长期合作,相继购得人文重要史料,如从其出版时间较长的压仓图书中选采到了《中央日报》等参考价值极高的人文社科科研资料。目前,学校图书馆较为系统地收藏了《四库全书》系列和明国报刊系列,极大地丰富了文科重点学科馆藏纸质资源。

第四,重视古籍文献数据库的建设。古籍纸本图书出版量少,不易采购。在此情况下,可通过购买古籍文献专业数据库来满足科研需求。学校已购买了综合性大型古籍数据库《中国基本古籍库》,该数据库收录了自先秦至民国的历代典籍,是中国有史以来最大的历代典籍总汇;近期又新购了《台湾联合百科数据库》。另外,《瀚堂典藏古籍数据库》、《中国数字方志库》、《明代档案文献数据库》、《清代档案文献数据库》等均为重要的文史研究参考资料,图书馆应根据学科建设需要,从中选购适合的古籍文献数据库。

第五,建立高被引文献的系统性、补缺性收藏制度。学校人文重点学科科研中高被引的图书和期刊文献,代表着教师科学研究的学术方向,是图书馆馆藏重点保障建设的目标。建立高被引文献收藏制度,满足用户文献需求,必须做到以下两点:一是坚持系统性采购原则,对已有的高被引期刊做好连续性订购工作,持续关注高被引图书同类文献的前沿发展动态,保证重点学科核心文献的完整性收藏。二是坚持长期补缺收集原则,错过出版时间而无法订购的高被引文献,应通过多渠道尽力获取。包括古籍文献在内的补缺收藏是一项长期工作,只有坚持不懈,才能成功。

第六,提高人文外文文献的保障水平,适度增加电子文献比例。近年来,学校不断加大对外文资源的投入力度,但主要偏重于理工类学科建设。通过对学校中文、历史学科教师在2010—2013年间发表的科研学术论文引文分析,历史学科科研引文的外文文献占17.7%,而校图书馆的满足率极低。因此,应以电子文献为主要保障手段,加大人文重点学科外文文献的适度投入。

第七,合理配置各类资源,优化馆藏文献结构。科研引文分析结果是图书馆文献建设的重要参考依据,把引文情况统计分析反馈到相关学院,并广泛征求教师意见,进一步了解用户需求,以此调整馆藏结构,合理配置各类资源。密切关注重点学科中图书利用率问题,必要时对利用率极低的具体图书进行跟踪采样,找出问题的根源。同样,分析出现零引用期刊的原因,有针对性地调整期刊采购方向,提高采访质量。同时,期刊采购应坚持重点学科文献建设优先原则,有电子期刊的条件下,削减纸质普通中文期刊,保留高被引中文纸质刊,保障重点学科的科研需求。

第八,充分利用区域优势,共享文献信息资源。文献采购虽然原则上是优先保障重点学科的文献建设,但在实际建设中也不可能完全满足教师的科研所需。因此,充分利用区位优势,积极开拓区域文献资源,是提高文献资源保障度的有效方式。例如,2009年底正式开通的Medalink是苏州地区高校共建共享的数字服务平台,该平台集苏州地区高校所有的馆藏资源、集中外文数据资源于一体,实现了区域高校文献资源的共知、共建和共享服务,满足了本地区高校读者对文献资源的需求。充分享用该平台提供的资源,是我校重点学科文献建设的有效补充。

综上所述,通过对苏州科技学院人文学院教师2010—2013年发表论文的引文分析,了解学校教师在科研中对文献的需求,为科学构建重点学科文献资源体系提供依据。由于引文分析需要耗费大量的人力和时间,笔者仅对历史和中文两学科的教师科研论文进行了调研。尽管人文学院的历史和中文是学校文科中具有代表性的重点学科,但学科的覆盖面不够,这是本文的局限之处。如能同时对学校理工类重点学科展开一定的分析研究,从学科门类结构分析法、读者评价法等多角度来探讨馆藏文献的质量,对学校重点学科文献资源的系统性建设必将更具指导意义。

[1]吴卫华,张家生,刘惠欣,贾爱娟.基于教师引文分析的重点学科文献需求研究[J].河北联合大学学报:社会科学版,2013(3):27-30.

[2]王全金,吴泽九,李萍,黄露.科技论文引文量及篇幅对论文质量的影响分析[J].华东交通大学学报,2010(3):107-110.

[3]付晓艳.基于引文分析的我院重点学科文献资源建设研究[J].华北科技学院学报,2010(2):109-112.

[4]顾永时.基于流通数据的图书采访质量评价体系的建立[J].图书与情报,2012(2):104-107.

(责任编辑:周继红)

2015-01-15

苏州市图书馆学会2014年课题项目“基于引文分析的高校重点学科文献资源建设研究”(14-B-08)

顾永时,男,苏州科技学院图书馆研究馆员,副馆长,主要从事图书馆学情报学研究;衣素洁,女,苏州科技学院图书馆馆员,主要从事图书馆学研究;郁 艳,女,苏州科技学院图书馆馆员,主要从事图书馆学、情报学研究。

G253

A

1672-0695(2015)02-0105-04

——生态学